Стабильность остеосинтеза при переломах проксимального конца плечевой кости в эксперименте

Автор: Набиев Ергали Нугуманович

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 1, 2012 года.

Бесплатный доступ

Для остеосинтеза переломов проксимального отдела плечевой кости разработано новое устройство (авторское свидетель- ство № 42528 РК). В эскперименте изучена стабильность остеосинтеза переломов проксимального отдела плечевой кости традиционными фиксаторами и новым устройством. В результате экспериментальных исследований установлено, что для нарушения стабильности фиксации смоделированного перелома предложенным устройством требуется приложение уси- лий в 2,5 раза больших, чем при фиксации Т‑образной пластиной, и в 3,5 раза большей, чем при фисации спицами и про- волокой. Данные, полученные в ходе экспериментального исследования, достоверно свидетельствуют о целесообразности использования нового устройства в клинической практике.

Плечевая кость, переломы, стабильность, эксперимент, фиксатор

Короткий адрес: https://sciup.org/142121512

IDR: 142121512

Текст научной статьи Стабильность остеосинтеза при переломах проксимального конца плечевой кости в эксперименте

Проблема лечения больных с переломами проксимального конца плечевой кости остается одной из актуальных в современной травматологии и ортопедии [1, 2, 3, 4, 5]. Несмотря на совершенствование конструкций и устройств для хирургической фиксации переломов данной области, неудовлетворительные исходы лечения встречаются до 23 % случаев [6, 7].

Для обоснования стабильности остеосинтеза переломов многие исследователи проводили экспе-риментальные исследования, изучая прочностные свойства конструкции [8, 9, 10, 11].

В литературе имеется немало работ, посвященных экспериментальному обоснованию остеосинтеза переломов плечевой кости [9, 10]. В. В. Котенко и соавт. [11] обосновали состоятельность остеосинтеза фиксаторами с термомеханической памятью. По результатам исследования прочность остеосинтеза с фиксатором с термомеханической памятью на растяжение составила 340 Н, а на скручивание — 52 кгс/см.

Цель нашей работы — изучить в эскперименте стабильность остеосинтеза при переломах проксимального отдела плечевой кости традиционными фиксаторами и новым устройством.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

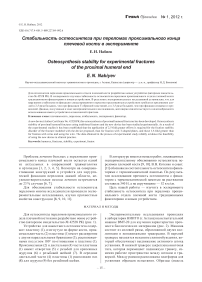

Для остеосинтеза переломов проксимального отдела плечевой кости нами разработано новое устройство (авторское свидетельство № 42528 РК) (рис. 1).

Устройство для накостного остеосинтеза содер-жит пластину (1), изогнутую по форме кости, проксимальная часть (2) пластины (1) имеет расширение с двумя параллельными браншами (3), расположенными под углом 100° по отношению к пластине (1). Проксимальная (2) и дистальная (4) части пластины (1) имеют отверстия (5) с резьбой для крепежных шурупов (6) с резьбовой шейкой (7). В середине дистальной части (4) пластины (1) расположен паз (8) для шурупа (9) без резьбовой шейки.

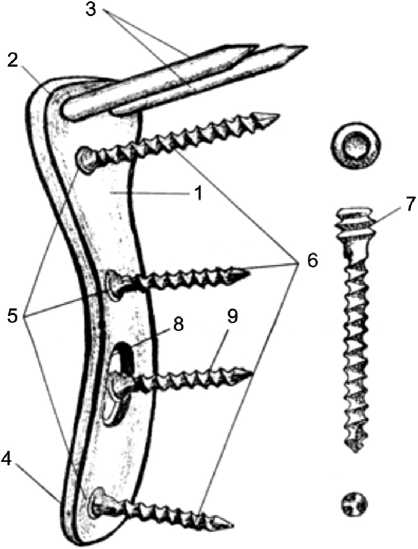

Экспериментальные исследования проводили в лаборатории НИИТО (г. Астана) на испытательной машине ВМТ-20 для изучения характеристик прочности биологических материалов (рис. 2). Машина состоит из силовой рамы, образованной двумя кол-лоннами и неподвижными траверсами. В верхней траверсе находится механизм силовозбуждения, который обеспечивает выдвижение активного штока установки. В нижней траверсе закреплена винтовая тяга, которая перемещает подвижную травесу, изменяя рабочее пространство между штоком и траверсой. Между рамами расположена платформа для установки образцов испытания. Образцы (модель

Рис. 1. Устройство для накостного остеосинтеза переломов проксимального отдела плечевой кости

Рис. 2. Испытательная машина ВМТ-20 для изучения характеристик прочности биологических материалов

синтезированной плечевой кости) фиксируются в специальных захватах. Машина снабжена датчиком, который соединен с компьютером.

Максимальное усилие, развиваемое установкой, составляет 20 кН, максимальный ход нагружаемого штока составляет 90 мм/м, диапазон скоростей перемещения активного штока от 0,15 мм/мин до 150 мм/мин, погрешность измерения усилия не более 1 %.

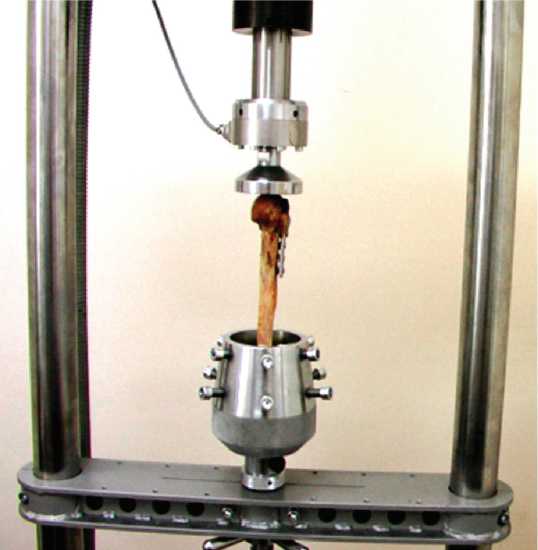

Испытание провели на 12 нативных плечевых костях, которые взяты от трупов лиц в возрасте 48–66 лет, умерших от ненасильственных причин. В области проксимального конца плеча моделировали поперечный перелом на уровне хирургической шейки, являющийся наиболее частым по локализа- ции. Перелом фиксировали Т- и L-образной пластиной, спицами и проволокой и новой конструкцией (рис. 3, а, б).

После синтеза моделированных переломов плечевой кости выполняли рентгенографию в двух стандартных проекциях (рис. 4).

Затем на испытательной машине модели подвергали нагрузке на растяжение и сжатие.

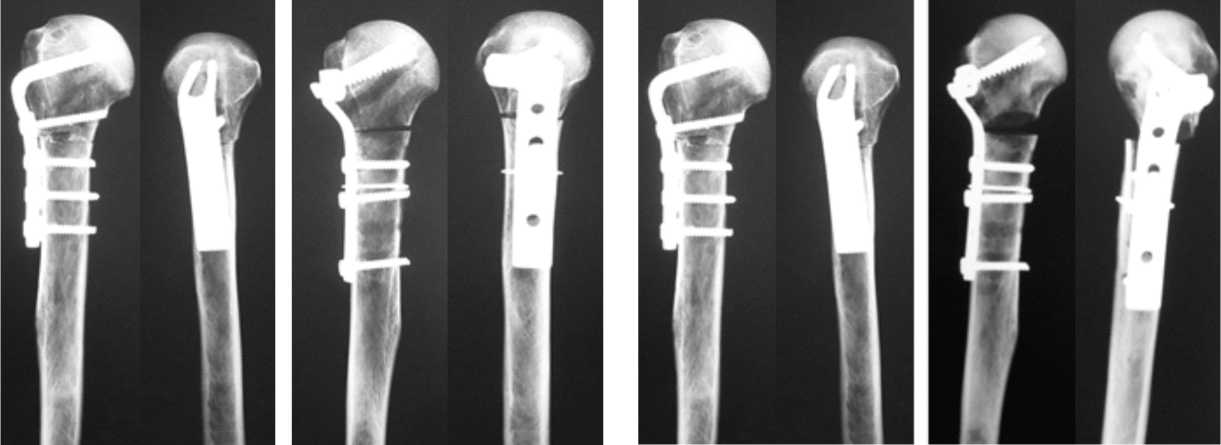

После растяжения и сжатия сломанной плечевой кости повторно выполняли рентгенографию в двух стандартных проекциях (рис. 5).

На каждую модель заполняли карту-протокол, включающую основные данные модели перелома, график и данные рентгенологического исследования.

а б

Рис. 3. Плечевая кость с переломом в области хирургической шейки, фиксированным: а — устройством клиники; б — L-образной пластиной

а б а б

Рис. 5. Рентгенограммы после растяжения и сжатия проксимального отдела плечевой кости в прямой и боковой проекциях с переломом, фиксированным: а — устройством клиники; б — L-образной пластиной

Рис. 4. Рентгенограммы проксимального отдела плечевой кости в прямой и боковой проекциях с переломом, фиксированным: а — устройством клиники; б — L-образной пластиной

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

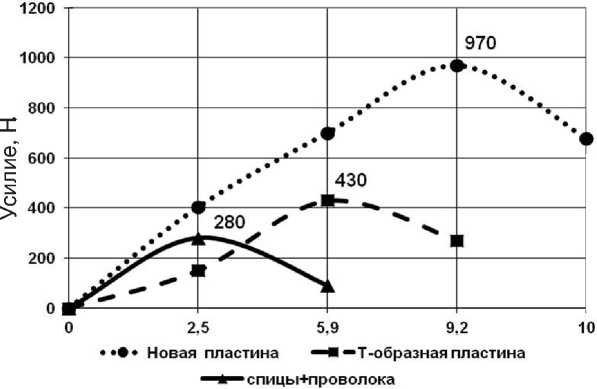

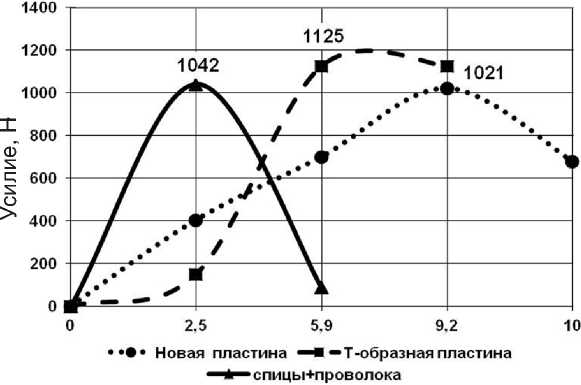

Результаты экспериментальных исследований регистрировали графически в системе координат, где у — F (сила) и х — L (деформация) (рис. 6 и 7).

Наибольшее сопротивление на растяжение отмечено при фиксации зоны перелома новым устройством, при этом показатель жесткости составил 970 Н (рис. 6). Сопротивление на растяжение модели, синтезированной Т- и L-образной пластиной, составило 430 Н, синтезированной спицами и проволокой — 230 Н.

Как видно из рисунка 7, при нагрузке на сжатие прочность системы «кость-фиксатор» была достаточно высока при любых типах фиксаторов. Это объясняется тем, что моделировался поперечный тип перелома, и нагрузка, оказываемая на головку плечевой кости, распределялась по площади круга распила кости, при этом на металлофиксатор нагрузка передавалась только после начала разрушения кости. Поэтому эту часть эксперимента во внимание не принимали, и становится ясно, почему исследователи при изучении стабильности остеосинтеза не применяли тест на сжатие. Тест на сжатие может стать показательным при моделировании косого перелома хирургической шейки плече- вой кости, когда нагрузка на фиксатор оказывалась бы до начала разрушения системы «костфиксатор».

Результаты исследования показали, что стабильность остеосинтеза плечевой кости новым устройством превышает стабильность остеосинтеза Т- и L-образной пластиной в 2,5 раза, спицами и проволокой — в 3,5 раза. Достоверность разницы между показателями р < 0,001.

Стабильность остеосинтеза новым устройством достигается за счет внутрикостных компонентов (бранши), монолитно связанных с накостной пластиной, и винтами, имеющими резьбу на шейке и блокирующимися в пластине устройства. Внутрикостные бранши устройства являются плоскими, имеют большую площадь сопротивления вертикальным нагрузкам, этим объясняются более высокие величины выдержанной нагрузки.

При остеосинтезе Т-образной пластиной головка плечевой кости фиксируется винтами, которые не фиксированы к пластине и подвержены миграции.

Стабильность синтеза, обеспечиваемая новой конструкцией, создает оптимальные условия для сращения перелома и проведения ранней реабилитации больных в послеоперационном периоде.

Рис. 6. Кривая сопротивления модели на растяжение

Рис. 7. Кривая сопротивления модели на сжатие

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате экспериментальных исследований установлено, что для нарушения стабильности фиксации смоделированного перелома предложенным устройством требуется приложение усилий в 2,5 раза больших, чем при фиксации Т-образной пластиной, и в 3,5 раза больших, чем при фисации спицами и проволокой. Данные, полученные в ходе экспериментального исследования, достоверно свидетельствуют о целесообразности использования нового устройства в клинической практике.