Стабильность порога электрической чувствительности зрительного анализатора при пяти повторных исследованиях

Автор: Галаутдинов М.Ф., Гареев Е.М., Кошелев Д.И.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Глазные болезни

Статья в выпуске: 2 т.15, 2019 года.

Бесплатный доступ

Цель: оценить устойчивость величины порога электрической чувствительности (ПЭЧ) в серии из пяти измерений у пациентов с патологией зрения. Материал и методы. В исследовании приняли участие 66 человек (129 глаз) в возрасте от 12 до 82 лет, с различными офтальмопатологиями и без них. В каждом случае проведена серия из пяти измерений ПЭЧ на аппарате «ЭСОМ-Комет» по стандартной программе. Результаты. Выявлено 5 типологических групп, достоверно различающихся по тенденциям изменения уровня ПЭЧ в ходе пяти последовательных измерений. В 80 % случаев последовательные значения ПЭЧ оказывались практически стабильными. В 20 % случаев наблюдалась высокая вариабельность ПЭЧ, со значимой тенденцией к постепенному росту уровня ПЭЧ. Анализ взаимосвязи характера последовательных изменений ПЭЧ с диагнозом, возрастом, полом, первоначальным уровнем ПЭЧ значимых связей не выявил. Заключение. Проведенную нами серию измерений можно рассматривать как сильно упрощенную модель наблюдения за состоянием зрительной системы в динамике. Отсутствие взаимосвязи стабильности / нестабильности с клиническими данными указывает на необходимость исследования критериев и стратегии принятия решения у пациентов в ходе диагностических процедур.

Порог электрической чувствительности, устойчивость порога электрической чувствительности, фосфен

Короткий адрес: https://sciup.org/149135320

IDR: 149135320 | УДК: 612.821.8

Текст научной статьи Стабильность порога электрической чувствительности зрительного анализатора при пяти повторных исследованиях

-

1Вв едение. Исследование порогов электрической чувствительности (ПЭЧ) зрительной системы достаточно давно и успешно используется в диагностике патологических состояний [1, 2], поскольку методика измерений ПЭЧ отличается относительной простотой, не занимает много времени и не требует применения сложной дорогостоящей аппаратуры. Особо значим данный вид исследования при нарушении прозрачности оптических сред глаза, давая возможность оценить функциональное состояние сетчатки и проводящих структур зрительной системы [3]. Кроме того, динамика ПЭЧ используется как показатель эффективности лечебных процедур при различных заболеваниях зрительной системы [4, 5]. Однако в практике интерпретации ПЭЧ существует ряд серьезных проблем [6, 7], в частности достаточно актуален вопрос индивидуальной устойчивости ПЭЧ при повторных исследованиях. Суть этой проблемы состоит в необходимости оценки того, являются ли вариации ПЭЧ продуктом существенных изменений в состоянии зрительной системы, особенно ее периферии, или носят случайный характер, порождаются факторами, не имеющими отношения к зрительной системе как таковой.

Цель: оценить устойчивость величины ПЭЧ в серии из пяти измерений у пациентов с патологией зрения.

Материал и методы. В исследовании приняли участие 34 женщины и 32 мужчины (129 глаз) в возрасте от 12 до 82 лет (средний возраст 45,5 года). Представлены как случаи различных офтальмопатологий, так и случаи их отсутствия (19 глаз).

Исследование проводилось в скотопических условиях, по стандартной методике [1]. В каждом случае проводилась серия из пяти измерений ПЭЧ на аппарате «ЭСОМ-Комет» производства фирмы «Нейрон» (Уфа). Поскольку уровень сохранности зрения на каждом глазу испытуемого мог существенно различаться, измерения ПЭЧ на правом и левом глазу рассматривались как независимые. Пятикратность измерений являлась компромиссом между желанием не утомлять испытуемого и необходимостью получить пригодное для анализа число измерений. Именно пяти равно минимально допустимое число измерений любой величины [8], позволяющее не только давать оценку среднего уровня, но и, главное, определять меры ее случайного варьирования.

Серия начиналась с исследования ПЭЧ правого глаза, затем проводилось исследование левого. Далее цикл тестирования повторялся до получения пяти измерений на каждый глаз. Перерыв между измерениями составлял не более одной минуты.

Математико-статистическая обработка осуществлялась с использованием возможностей программного пакета Statistica. При этом в массиве данных о результатах пятикратного измерения ПЭЧ выполнен расчет последовательных изменений уровня ПЭЧ относительно его первого значения, получен так называемый «профиль» изменений ПЭЧ, не зависящий от его фактического уровня, который мог различаться в разы. Далее, с целью выявления типологических вариантов таких профилей, они были подвергнуты кластерному анализу по методу Уорда [8]. «Приведение» последовательных изменений ПЭЧ к исходному уровню позволяло устранить так называемый «эффект масштаба» и выделить именно типологические варианты профиля таких изменений. Общая достоверность последовательных изменений ПЭЧ в каждой типологической группе оценивалась при помощи параметрического и непараметрического дисперсионного анализа [9]. Для оценки стабильности последовательных индивидуальных измерений значений ПЭЧ в типологических группах использованы как размерная мера случайной вариации (Sd), так и безразмерный индикатор уровня случайной вариации — коэффициент вариации (Cv) [10]. Для оценки силы взаимосвязи между номинальными переменными применялся коэффициент V Крамера [9].

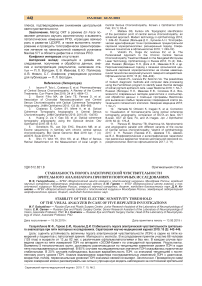

Результаты. В ходе анализа данных все 129 случаев профилей последовательных измерений ПЭЧ были разделены на 5 типологических групп (рис. 1).

Первый типологический вариант представлен семью случаями последовательного нарастания ПЭЧ относительно данных первого измерения (см. рис. 1). Ранговый дисперсионный анализ показал, что значимыми (χ²=11,3, p<0,03) являются только изменения уровней ПЭЧ относительно начального значения, а изменения уровней ПЭЧ без учета начальной точки оказались статистически незначимыми (χ²=3,8, p>0,27) из-за высокой внутригрупповой вариабельности при малочисленности группы. Следовательно, уверенно можно говорить лишь о существенном росте уровня ПЭЧ по отношению к первому измерению при общем среднем уровне 257±144%.

Во вторую типологическую группу вошли 19 случаев. В этой группе последовательный рост уровня

Рис. 1. Типологические варианты профиля последовательных изменений ПЭЧ относительно результатов первого измерения: по оси абсцисс — номера последовательных измерений ПЭЧ в серии; по оси ординат — типологические профили изменений ПЭЧ, % относительно первого значения

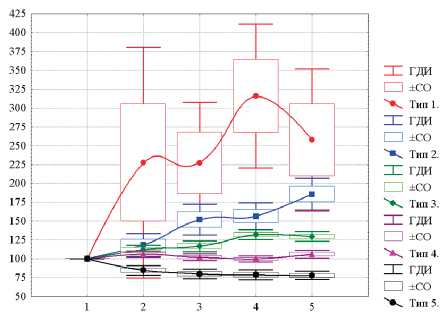

Рис. 2. Стандартное отклонение (Sd) ПЭЧ в пяти типологических группах: по оси абсцисс — номера групп; по оси ординат — значение стандартного отклонения, мкА

ПЭЧ оказался статистически значимым даже без учета первой точки (F=8,3, p<0,001), причем статистически незначимой (p>0,3) оказалась лишь разница третьего и четвертого измерения. На пятом измерении средний уровень ПЭЧ превышал исходный более чем в полтора раза (см. рис. 1).

В третью типологическую группу вошли 30 случаев (см. рис. 1) с тенденцией к умеренному росту ПЭЧ в ходе последующих измерений (F=8,4, p<0,001). При этом не выявлено различий между вторым и третьим измерением (p>0,32), а также четвертым и пятым (p>0,6). Отметим, что в этой группе средний уровень ПЭЧ уже к четвертому измерению превышал исходный уровень примерно на 25%, а общий средний уровень ПЭЧ без учета первого значения составил 122,6±18%.

Самой многочисленной оказалась четвертая группа, в которую вошли 47 случаев (см. рис. 1). В этой группе средний уровень ПЭЧ после первого измерения фактически испытывал случайные колебания относительно начального значения и практически не зависел от номера измерения (F=1,88, p>0,19). Последовательное сравнение средних уровней показало, что все различия между ними статистически незначимы (p>0,5). Общий средний уровень изменений ПЭЧ со второго по пятое измерение составил 103,6±16%.

В пятую типологическую группу вошли 25 случаев (см. рис. 1). Это единственная группа, у которой отмечается явное снижение уровня ПЭЧ относительно первого измерения. При этом для последующих четырех измерений какая-либо статистически значимая тенденция изменений среднего уровня ПЭЧ отсутствует (F=0,91, p>0,43), и они могут быть сведены к общему среднему уровню 80,4±15%.

При анализе межиндивидуальной вариабельности последовательных значений ПЭЧ (Sd) выявлена значимая зависимость этого параметра от групповой принадлежности (F=34,5, p<0,001) (рис. 2).

Первые две группы имеют наиболее высокий уровень индивидуальной вариации последовательных значений ПЭЧ (149±622 и 61,3±44 мкА соответственно). Различия между третьей, четвертой и пятой группами оказались статистически незначимыми (p>0,34) и могут быть сведены к общему среднему уровню 22,8±22 мкА. Как известно, конкретные значения параметра Sd имеют размерность, т. е. зависят от уровня исследуемой величины, который в нашем случае охватывал практически весь диапазон возможных значений ПЭЧ: от 30 до 890 мкА. Поэтому, чтобы избавиться от влияния различия размерности ПЭЧ, мы проанализировали безразмерный индикатор уровня случайной вариации — коэффициент вариации (Cv). Его уровни также значимо зависели от принадлежности к типологической группе (F=37,7, p<0,001). Для первой и второй групп средний уровень Cv составляет 58,6±31 и 33,7±15% соответственно. Прочие три группы имеют средний коэффициент вариации 17,1±3,7, 13,1±6 и 18,3±8% соответственно. В четвертой группе с практически стабильным уровнем ПЭЧ среднее значение Cv значимо (p<0,01) меньше, чем в двух соседних, между которыми различие незначимо (p>0,48).

Прежде всего мы решили проверить, каким образом типологические варианты относительных изменений ПЭЧ соотносятся с их реальными уровнями, имеющими диагностическое значение. Для этого данные фактического уровня ПЭЧ в каждой типологической группе были подвергнуты дисперсионному анализу.

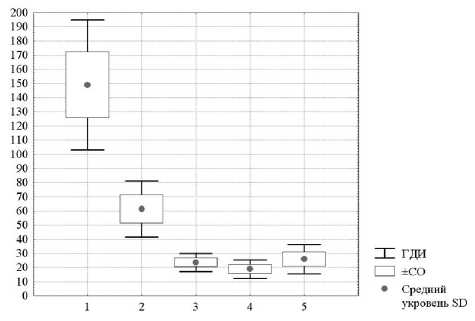

В первой группе, несмотря на высокий межиндивидуальный разброс данных, зависимость среднего уровня ПЭЧ от порядка измерения в серии оказалась статистически значимой (F=3,7, p<0,015). В этой группе действительно имеется последовательное нарастание уровня ПЭЧ относительно первого измерения, достигающее максимума к четвертому и пятому измерению: 414±213 и 291±114 мкА соответственно (рис. 3).

Во второй группе также отмечена тенденция к постепенному нарастанию среднего уровня ПЭЧ, которая, однако, в целом оказалась незначимой из-за высокой внутригрупповой вариабельности (F=1,6, p>0,18) (см. рис. 3). Тем не менее средний уровень пятого измерения оказался значимо (p<0,03) выше относительно исходного первого (137±98 и 252±189 мкА соответственно). В трех остальных типологических группах сколь-нибудь выраженной и однозначной тенденции к изменению уровня ПЭЧ не выявлено: F=0,62 (p>0,64), F=0,09 (p>0,99) и F=0,14 (p>0,96) соответственно. Дисперсионный анализ показал отсутствие связи между групповой принадлежностью и средним уровнем ПЭЧ по пяти измерениям: F=1,17, p>0,32. Кроме того, не выявлена связь между групповой принадлежностью и результатами первого измерения ПЭЧ: F=0,69, p>0,59.

Рис. 3. Среднее значение ПЭЧ в пяти последовательных измерениях для первой и второй типологических групп: по оси абсцисс — номера последовательных измерений; по оси ординат — среднее значение ПЭЧ, мкА

Представлялось интересным рассмотреть случаи, когда индивидуальные изменения последовательных измерений ПЭЧ означают существенное изменение состояния зрительной системы (ЗС). Предварительно все индивидуальные значения ПЭЧ были отнесены к одной из четырех категорий: до 100 мкА «норма»; от 100 до 250 мкА «умеренные нарушения»; от 250 до 500 мкА «выраженные нарушения» и выше 500 мкА «значительные нарушения». Коэффициент корреляции Крамера (V) для распределения категорий по первому и второму измерениям ПЭЧ показал, что они теснейшим образом связаны (V=0,72, p<0,001), т. е. в основной массе случаев при повторном измерении ПЭЧ перемещений в иную категорию не происходит. Действительно, в первой категории (норма) при повторном измерении остаются приблизительно 79,4% случаев, а во вторую и третью переходят 19 и 1,6% соответственно. Во второй категории (умеренные нарушения) также 80% остается на том же уровне значений ПЭЧ, а остальные 20% поровну смещаются на уровень выше или ниже. В третьей категории (выраженные нарушения) при повторном измерении ПЭЧ стабильно сохраняется 66% случаев, переходят во вторую категорию 11%, а в четвертую (грубые нарушения) 22%. Все 100% случаев, относимых к четвертой категории, при повторном измерении ПЭЧ в ней же и остаются. При таком же сравнении первого измерения с третьим, четвертым и пятым коэффициент корреляции категорий уровня ПЭЧ в целом остается достаточно высоким, но постепенно снижается: V=0,64 (p<0,001), V=0,60 (p<0,001) и V=0,58 (p<0,001).

Анализ взаимосвязи состава групп с полом показал, что мужчины и женщины распределяются по выделенным типологическим группам практически равномерно: коэффициент корреляции Крамера (V) оказался ничтожно мал и незначим (V=0,09, p>0,89).

В связи с большим разнообразием состояния зрительной системы обследуемых людей мы решили распределить их по шести «диагностическим» категориям: 1 — «здоровые», т. е. без выявленных патологий ЗС; 2 — нарушения рефракции; 3 — амблиопия; 4 — патология сетчатки; 5 — атрофия зрительного нерва; 6 — непрозрачность оптических сред. При проверке взаимосвязи между принадлежностью к типологическим вариантам изменения ПЭЧ и диагностическими категориями статистически значимой корреляции не выявлено: V=0,16, p>0,90.

В завершение проверили связь между типологическими группами изменений ПЭЧ и возрастом испытуемых. Все случаи были отнесены к одной из шести возрастных категорий: от 12 до 18 лет; от 18 до 25 лет; от 25 до 35 лет; от 35 до 45 лет; от 45 до 60 лет; старше 60 лет (последняя категория). Сколь-нибудь существенной и значимой связи этих категорий не выявлено как по результатам дисперсионного анализа (F=0,69, p>0,54), так и при расчете коэффициента корреляции Крамера (V=0,17, p>0,42). Однако анализ таблиц кросстабуляции показал, что в первую группу попали только пациенты старше 45 лет, в основном (5 случаев из 7) старше 65 лет. Во второй группе распределение по возрасту оказалось более равномерным, охватывая весь интервал значений возраста с 12 до 89 лет, но и здесь превалировали (62%) пациенты старше 45 лет. В остальных трех типологических группах пациенты всех шести возрастных категорий присутствовали практически равновозможно, однако доля пациентов в возрасте младше 45 лет здесь последовательно нарастала: 47, 51 и 60% для групп с третьей по пятую соответственно. В результате средний возраст первой группы, составляя 65±20 лет, оказался статистически значимо (от p<0,01 до p<0,03) выше, чем в третьей, четвертой и пятой (46,2±19, 43,5±19 и 39,3±19 лет соответственно). Вторая группа (средний возраст 48,4±21 год) в этом отношении значимо не отличалась ни от первой, ни от трех последующих.

Обсуждение. Центральным вопросом измерения ПЭЧ является вопрос о степени надежности получаемых результатов, учитывая неясность критериев принятия индивидуумом решения о наличии или отсутствии фосфена [6]. Особое значение данный вопрос имеет при проведении динамических наблюдений и интерпретации наблюдаемых изменений величины ПЭЧ [5]. Проведенные нами пять последовательных измерений ПЭЧ можно рассматривать в качестве очень упрощенной модели исследований, проводимых после лечебных процедур и в отдаленные сроки наблюдения в обычной клинической практике.

В нашем исследовании по устойчивости ПЭЧ в результате повторных измерений все испытуемые могут быть отнесены к двум группам: «практически стабильные» и «нестабильные». Большинство (~80%) испытуемых демонстрируют довольно устойчивые показатели при повторных измерениях, что подтверждает достаточную надежность метода определения ПЭЧ, обеспечивая тем самым его высокую клиническую значимость [3, 4]. Необходимо отметить, что даже при «практически стабильном» воспроизведении ПЭЧ наблюдались его колебания. Важно, что данные колебания имелись при фактически стабильном состоянии зрительной системы, которое, очевидно, не могло существенным образом измениться в течение примерно четверти часа исследований. Диапазон изменений ПЭЧ в ходе повторных измерений (±25% от исходных значений ПЭЧ), означает, что смещение величины ПЭЧ в пределах данного диапазона при динамических наблюдениях должно учитываться в клинической практике с осторожностью, принимая во внимание возможность влияния факторов, не связанных с состоянием зрительной системы. В большей степени это относится к увеличению ПЭЧ, нежели к его падению.

Примечательно, что выявленные варианты изменения ПЭЧ не связаны ни с начальным уровнем ПЭЧ, ни с наличием или отсутствием патологических изменений в ЗС, ни с видом патологии. Данная осо- бенность уже отмечалась ранее [7] и подчеркивает сложную природу принятия решения о наличии или отсутствии достаточно простого стимула. В связи с этим возникает вопрос об иных маркерах, позволяющих прогнозировать стабильность или нестабильность последовательных измерений ПЭЧ до начала измерений. Однако, как уже показано, таких клинических маркеров в наличном протоколе обследования выявить не удалось. Это подводит нас к мысли, что причина стабильности/нестабильности результатов измерения ПЭЧ находится в иной плоскости, нежели набор существующих клинических параметров. По мнению ученых, занимающихся изучением критериев принятия решения и его надежности, большое значение в этом вопросе играют личностные особенности индивидуума, включая степень уверенности в себе, когнитивный стиль и степень уверенности в своем решении [11]. Поиск критериев выявления испытуемых с нестабильным характером ответов, применимых в обычной клинической практике, является перспективной задачей, решение которой призвано способствовать увеличению валидности психофизиологических клинических исследований.

Выводы:

-

1. Около 80% испытуемых при повторных измерениях ПЭЧ демонстрируют устойчивую величину данного показателя.

-

2. Колебания ПЭЧ в диапазоне 25% от исходного могут определяться факторами, не связанными с функциональным состоянием зрительного анализатора.

-

3. Не обнаружено статистически достоверной связи стабильности/нестабильности ПЭЧ при повторных измерениях с типом патологии зрительной системы и исходным уровнем ПЭЧ.

-

4. Измерение и интерпретация изменений ПЭЧ у пациентов старшего возраста требует особой тщательности в связи с возможной нестабильностью данного показателя.

Список литературы Стабильность порога электрической чувствительности зрительного анализатора при пяти повторных исследованиях

- Богословский А. И., Ковальчук Н. А. Электрический фосфен в офтальмологии: клиническая электрофизиология зрительной системы. Офтальмологическая электродиагностика: Научные труды НИИ глазных болезней им. Гельмгольца 1980; (24): 150-66

- Семеновская Е. Н. Электрофизиологические исследования в офтальмологии. М.: Медгиз, 1963; 279 с.

- Шелудченко В. М., Ронзина И. А., Шеремет Н. Л. и др. Возможности современных методов электрофизиологического анализа при заболеваниях зрительного анализатора. Вестник офтальмологии 2013; 129 (5): 43-52

- Депутатова А. Н., Балаян А. С., Малышев А. В. Клинико-функциональное состояние органа зрения пациентов с эпиретинальной мембраной. Кубанский научный медицинский вестник 2015; 6 (155): 44-7

- Путиенко В. А., Пономарчук В. С. Результаты лечения больных первичной открытоугольной глаукомой методом фосфенэлектростимуляции. Офтальмологический журнал 2016; 5 (472): 44-6

- Карпинская В. Ю., Владыкина Н. П. Принятие решения об осознании и неосознании в задачах обнаружения и различения. Известия Самарского научного центра Российской академии наук 2009; 11 (4-2): 404-11

- Гареев Е. М. Как и в какой степени пороги электрической чувствительности зрительной системы связаны с ее состоянием. Сенсорные системы 2012; 26 (2): 133-40

- Рафалес-Ламарка Э. Э., Николаев В. Г. Некоторые методы планирования и математического анализа биологических экспериментов. Киев: Наук. думка, 1971; 119 с.

- Реброва О. Ю. Статистический анализ медицинских данных: применение пакета прикладных программ STATISTICA. М.: МедиаСфера, 2002; 312 с.

- Плохинский Н. А. Биометрия. 2-е изд. М.: Изд-во МГУ, 1970; 367 с.

- Скотникова И. Г. Уверенность в принятии решения (в сенсорных и когнитивных задачах) и в себе. Человек. Искусство. Вселенная 2016; (1): 417-26