Стадия литогенеза девонских отложений на среднем Тимане (бассейн р. Цильмы)

Автор: Шумилов И.Х., Тельнова О.П.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 4 (232), 2014 года.

Бесплатный доступ

Приведены результаты определения стадии литогенеза (катагенеза) девонских теригенных отложений по степени изменения окраски спор. Данный метод является единственно возможным, поскольку весь углефицированный растительный материал в отложениях представлен исключительно фюзенитом. В Тимано-Печорской провинции метод оптического определения уровня катагенеза органического вещества применен впервые.

Средний тиман, девонские отложения, стадия литогенеза, стадия катагенеза, коэффициент прозрачности и цвет спор

Короткий адрес: https://sciup.org/149129128

IDR: 149129128

Текст научной статьи Стадия литогенеза девонских отложений на среднем Тимане (бассейн р. Цильмы)

При извлечении спор из проб континентальных девонских отложений, отобранных в бассейне р. Цильмы на Среднем Тимане, возникла проблема получения качественных, пригодных для палинологических исследований препаратов. Опыт показал, что применение классических методов выделения спор в большинстве случаев не дает положительных результатов: либо препараты переполнены угольными обломками, либо споры разрушаются при добавочной химической мацерации. Была выявлена особенность угольного детрита, выражающаяся в его большей химической устойчивости по сравнению со спорополленином сопутствующих спор, что довольно неординарно [11].

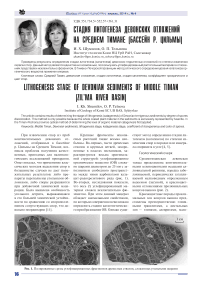

Крупные фрагменты ископаемых растений также весьма необычны. Во-первых, части древесных стволов и крупных ветвей, захороненные в пластах песчаников, характеризуются весьма оригинальной структурой: углефицированное органическое вещество (ОВ) сложено шарами диаметром до 25 мм с заполнением свободного пространства между ними карбонатами каль-цит-родохрозитового ряда (рис. 1). Во-вторых, исследования показали, что весь (!) углефицированный материал сложен исключительно фю-зенитом. При этом данный мацерал обладает аномальными свойствами, по которым совершенно невозможно определить стадию катагенетическо-го преобразования ОВ. Однако суще- ствует метод определения стадии литогенеза (катагенеза) по степени изменения спор в породах или мацерала споринита в угле [4, 5].

Геологический очерк

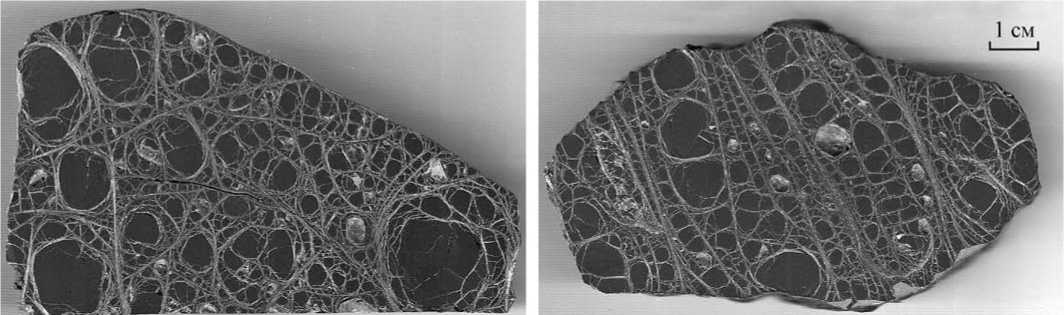

Среднетиманская девонская толща представлена континентальными зеленоцветными осадками аллювиальной равнины, изредка заболачиваемой, периодически затапливаемой мелководным опресненным водоемом (лагуной), и красноцветными отложениями пролювиальных конусов выноса (рис. 2).

Красноцветные породы проксимальных зон конусов выноса представлены преимущественно глиняными гравелитами, а дистальных зон — глинами, алевритами, мало-

Рис. 1. Полированные срезы углефицированных фрагментов древесных стволов, сложенных угольными шарами

о 10 км

I I - 1

Рис. 2. Схема геологического строения района исследований:

1, 2 — отложения саргаевского горизонта крайпольской (1) и устьярегской (2) свит; 3—5 — пестроцветные терригенные отложения цилемской и устьчиркинской (3) свит тиманского горизонта, валсовской (4) и лиственничной (5) свит джьерского горизонта;

6 — канино-тиманский долеритовый гипабиссальный комплекс; 7 — валсовские базальтовые покровы и туфы; 8 — обнажения с палеопочвенными профилями в зеленоцветных (а) и красноцветных (б) породах; 9 — крупные тектонические нарушения

мощными линзами кососослоистых песчаников. Разрезы сложены циклитами мощностью 0.2—1.7 м, образовавшимися в результате импульсных (катастрофических) сбросов рыхлого материала кор выветривания с возвышенностей в виде единовременных гряземутьевых потоков [12]. Характерной чертой рассматриваемых отложений является наличие в них многочисленных палеопочвен-ных профилей, зачастую располагающихся друг над другом через интервал 0.5—2 м и фиксирующих кровли циклитов [8, 9].

Зеленоцветный разрез сложен многочисленными элементарными циклитами с песчаной нижней, алевритовой средней и глинистой верхней частями. Мощность циклитов варьируется от 0.5 до 5 м. Породы сложены смесью мелкого песка, алеврита и глины в разных пропорциях. Песчаная и алевритовая фракции представлены кварцем, чешуйками хлорита и гидратированного мусковита. Глинистые минералы отличаются структурной разупорядоченностью, представлены деградированными каолинитом, иллитом, гидратированным хлоритом и разбухающей смешанослойной фазой смектит-иллит-хлоритового типа [10]. Рентгеноструктурный анализ глин из осадков и сингенетичных с ними микроконкреционных слоев показал их тождественность. Осадки в целом литифицированы слабо, при этом степень литификации снижается с уменьшением зернистости осадочного материала. Окраска пород преимущественно серо-зеленая, зеленая, реже серо-голубая.

Для зеленоцветной толщи характерна довольно высокая насыщенность углефицированными остатками девонской растительности: от детрита различной крупности по плоскостям напластования и отдельных древесных стволов (диаметром до 30 см и длиной до 4 м) до линз однородного угля мощностью до 10 см и протяженностью до первых метров. Следует особо отметить, что некоторые крупные растительные фрагменты захоронены по диагонали к напластованию пород, что косвенным образом указывает на лавинное (катастрофическое) поступление обломочного материала в область осадконакопления.

По мнению исследователей Среднего Тимана, изложенному, к сожалению, в основном в отчетах производственных геологических организаций и лишь в ограниченном количестве публикаций [3], интересующие нас девонские отложения не погружались на существенные глубины и не подвергались воздействию ни регионального, ни динамического метаморфизма.

Исследование спор

Оптическое определение уровня катагенеза ОВ по цвету микрофи-тофоссилий впервые начали применять за рубежом, а позже и в нашей стране [2, 7, 13—17]. Оболочки спор, пыльцы и микрофитопланктона состоят из спорополленина, обеспечивающего им высокую устойчивость и хорошую сохранность не только в нативном состоянии, но и в условиях высоких стадий катагенеза. Каждый уровень литогенеза характеризуется определенными изменениями сохранности оболочек микрофитофос-силий. Под воздействием температуры, давления и других физических и химических факторов происходит изменение их цвета и морфологии: уплотняются слои экзины, сглаживается скульптура поверхности спо-родермы, появляются складки смятия и др. Это закономерное изменение сохранности микрофитофосси-лий используется при определении степени зрелости (стадии катагенеза) угля в комплексе с другими методами в угольной и нефтяной геологии [1, 4, 5].

Л. В. Ровниной [1983, 1984] разработана классификация керогена с акцентом на детальный анализ ботанической принадлежности и фациальных условий образования исходного ОВ. Цвет микрофитофоссилий определяется по семибалльной шкале. Индексы изменения цвета увязываются со стадиями литогенеза осадочных пород: оболочки спор, почти прозрачные в нативном состоянии, в процессе литогенеза становятся сначала желтыми, затем коричневыми, далее черными и непрозрачными. Шкала составлена на основании сопоставления цвета микрофитофос-силий с показателями отражательной способности витринита из тех же отложений. Коэффициент корреляции результатов определения степени зрелости ОВ этим методом с данными, полученными другими методами, очень высок (0.82) [6].

Для определения уровня катагенеза ОВ важен выбор объекта из числа микрофитофоссилий. Изменение цвета спор в процессе фоссилизации зависит от толщины спородермы, количества ее слоев и таксономической принадлежности. Поэтому при определении 17

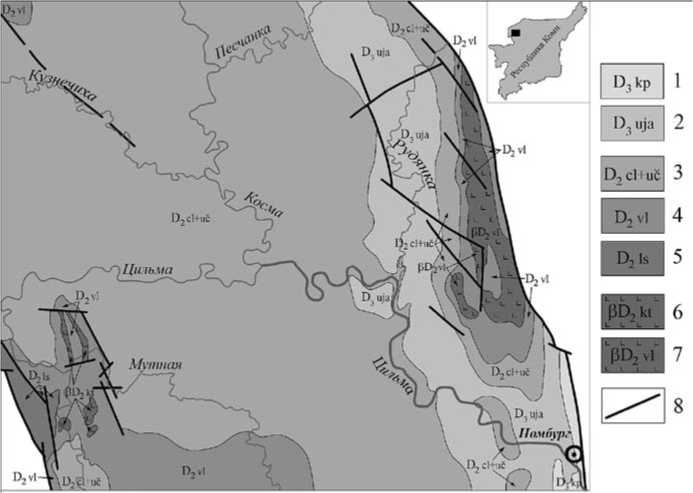

Рис. 3. Миоспоры палиноспектра из обр. 90/2 (Средний Тиман, устьчиркинская свита). Миоспоры (фиг. 1—7) сфотографированы с увеличением х400: 1 — Geminospora micromanifesta (Naumova) Arkh. var. collatatus Tchib., 2 — G. notata (Naumova) Obukh., 3 — G. micromanifesta (Naumova) Arkh., 4 — Ancyrospora ampulla Owens, 5 — Cymbosporites sp. nov., 6 — Leiotriletes simplex Naumova, 7 — Jeminospora macromanifesta (Naumova) Arkh., 8 — общий вид органомацерата в бинокуляре, увел. х150

степени катагенеза и типа органического вещества (ОВ) необходимо ориентироваться на один и тот же таксон с наиболее тонкой и простой экзиной, с простым морфологическим строением и значительным вертикальным распространением в разрезе. В палеозойских комплексах такими могут быть споры родов Leiotriletes, Lohpotriletes, Acanthotriletes. Следует подчеркнуть, что метод оптического определения уровня катагенеза ОВ в Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции применен впервые.

Нами были исследованы 124 образца из 66 обнажений девонских отложений Среднего Тимана в бассейне р. Цильмы. Изучение па-линоспектров — определение таксономического состава и процентного содержания спор — проводилось под бинокулярным микроскопом «Биолам-И» при увеличении в 400 раз, фотографирование объектов выполнялось цифровой фотокамерой Canon через фотонасадку МФН-11. Одновременно учитывался весь органомацерат: количество, форма, размеры углистых частиц; фрагменты растительных тканей (кутикула, обрывки проводящей системы и др.) и прочие органические остатки, которые фиксировались во всем поле зрения в микроскопе (рис. 3, фиг. 8).

В исследованных нами отложениях была установлена палиностратиграфическая последовательность пяти палинокомплексов: лиственничного, валсовского, цилемско-го, устьчиркинского и саргаевского. Наиболее древними, по-видимому, являются отложения лиственничной свиты, в ее палинокомплексе (ПК) встречены редкие фрагменты растительных тканей и споры. Споры от светло-желтого до насыщенно-желтого цвета отличаются хорошей сохранностью (рис. 3, фиг. 1—6). В ПК валсовской свиты содержит споры от насыщенно-желтого до коричневого цвета (рис. 3, фиг. 7). В ПК цилемской свиты встречаются мегаспоры, миоспоры от светло-желтого до насыщенно-желтого цвета. ПК устьчиркинской свиты представлен миоспорами от светло-желтого до насыщенно-желтого цвета, единичные зерна имеют темно-коричневую окраску, причем одни и те же таксоны в одном и том же препа- рате могут быть разными по цвету. Споры ПК саргаевского возраста от светло-желтой до насыщенно-желтой окраски, встречаются единичные зерна темно-коричневого цвета. Во всех этих палинокомплексах доминируют споры археоптерисовых растений, поэтому цветовая гамма их окраски использовалась в характеристике не только палиноспектра, но и целого ПК.

Заключение

Таким образом, мы установили, что цвет подавляющего большинства спор, обнаруженных в среднедевонских отложениях Тимана, колеблется от светло- до насыщенно-желтого. Присутствие в препарате микро-фитофоссилий, принадлежащих к одному таксону, но различающихся по окраске, свидетельствует, как правило, о перерывах в осадконакоплении или о переотложении фосси-лий, имеющих широкое вертикальное распространение. Согласно семибалльной шкале Л. В. Ровниной, изменения цвета спор соответствуют индексам 2 и 3, что отвечает стадии литогенеза 02, 03 (или протокатагенеза ПК2—3).

Исследования выполнены по Программе УрО РАН (проект 12-У-5-1043).

Список литературы Стадия литогенеза девонских отложений на среднем Тимане (бассейн р. Цильмы)

- Петрология органических веществ в геологии горючих ископаемых / И. И. Аммосов, В. И. Горшков, Н. П. Гречишников и др. М.: Наука, 1987. 333 с.

- Польстер Л. А., Садыкова П. И., Шустова Д. Г. К вопросу о классификации органического вещества осадочных пород // Изв. АН СССР. Сер. геол. 1981. № 2. С. 131-142.

- Разницын В. А. Тектоника Среднего Тимана. Л.: Наука, 1968. 220 с.

- Ровнина Л. В. Классификация органического вещества осадочных пород на основе палинологического метода // Проблемы современной палинологии: Статьи советских палинологов к VI Международной палинологической конференции (Калгари, Канада, 1984). Новосибирск: Наука, 1984. С. 31-34.

- Ровнина Л. В. Методика определения исходного типа и уровня катагенеза органического вещества палинологическим методом // Современные аспекты применения палинологии в СССР. Тюмень: Зап-СибНИГНИ, 1983. С. 34-38 (Тр. Зап-СибНИГНИ; вып. 178).