Стадийность термического преобразования органо-минерального вещества горючих сланцев Среднего Поволжья при сжигании

Автор: Бариева Энза Рафаиловна, Королв Эдуард Анатольевич, Ескин Алексей Александрович

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Общая биология

Статья в выпуске: 5-3 т.18, 2016 года.

Бесплатный доступ

Проведено изучение стадийности термического преобразования горючих сланцев, распространенных на территории Среднего Поволжья. Установлено, что органическое вещество пород за счет поликомпонентного состава претерпевает многоступенчатый пиролиз в интервале температур 200-600оС. Наиболее благоприятная температура пиролиза, когда выделяется до 80% потенциального тепла сланцев, приходиться на интервал 460-480°С. Основные термические преобразования зольной компоненты осуществляются при температурах свыше 480°С. Они обусловлены выделением из структуры глинистых минералов ОН-группы, окислением пирита, разложением кальцита и образованием шпинелидов.

Горючие сланцы, петрофизические свойства, состав, теплота сгорания

Короткий адрес: https://sciup.org/148204936

IDR: 148204936 | УДК: 553.541:665.6

Текст научной статьи Стадийность термического преобразования органо-минерального вещества горючих сланцев Среднего Поволжья при сжигании

-

1 Казанский государственный энергетический университет

-

2 Институт геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета

Статья поступила в редакцию 11.12.2015

Проведено изучение стадийности термического преобразования горючих сланцев, распространенных на территории Среднего Поволжья. Установлено, что органическое вещество пород за счет поликом-понентного состава претерпевает многоступенчатый пиролиз в интервале температур 200-600оС. Наиболее благоприятная температура пиролиза, когда выделяется до 80% потенциального тепла сланцев, приходиться на интервал 460-480°С. Основные термические преобразования зольной компоненты осуществляются при температурах свыше 480°С. Они обусловлены выделением из структуры глинистых минералов ОН-группы, окислением пирита, разложением кальцита и образованием шпинелидов. Ключевые слова: горючие сланцы, петрофизические свойства, состав, теплота сгорания.

Мировая тенденция увеличения энергопотребления стимулирует развитие исследований по внедрению в технологию производства те-плоэлектроэнергии дополнительных, местных источников энергетического сырья. На территории Среднего Поволжья одним из подобных перспективных объектов для энергетических нужд является горючий сланец [1, 2, 3]. Пласты сланцев, приуроченные к терригенно-глинистым комплексах позднеюрского возраста, прослеживаются в Ульяновской и Саратовской областях, а также в западной части Республики Татарстан. Породы залегают на незначительной глубине, образуют выдержанные по простиранию слои мощностью до 7,0 м [4].

Учитывая перспективы промышленного использования горючих сланцев, в данной работе проведено изучение особенностей пиролиза органической компоненты пород и преобразования, слагающих их минеральных веществ. Основным методом исследования являлся термический анализ, проводимый на приборе STA 449 Jupiter F3. Интервал обжига составлял от 30 до 1000оС, шаг нагрева – 10 град./мин. при постоянной продувке воздухом. В качестве вспомогательных методов использовались оптико-микроскопический, рентгенографический и изотопный методы анализов.

В обнажениях горючие сланцы характеризуются темно-серой, участками переходящей в черный цвет, окраской, скрытозернистой

структурой, неясно-слоистой текстурой и хорошо выраженной сланцеватостью. По данным оптико-микроскопических и рентгенографических исследований, породы сложены преимущественно смешанослойным глинистым минералом иллит-монтмориллонитового состава, в качестве примеси присутствуют чешуйки хлорита и мусковита, а также аллотигенные зерна кварца, альбита и микроклина размером до 0,1 мм [2]. Сланцы обогащены известковыми фрагментами морских животных и агрегатами пирита. Углистые сланцы секутся многочисленными субвертикальными трещинками, некоторые из которых выполнены черным органическим веществом. Наличие в полостях разрывных нарушений углеродистых выделений свидетельствует о том, что в процессе литогенеза пород происходило активное перераспределение органической компоненты, то есть, на момент литификации, в сланцах существовали подвижные углеродистые соединения, способные к миграции и вторичной концентрации. Для определения генезиса углерода наиболее представительные образцы изучаемых пород были исследованы на предмет соотношения в них изотопов С12 и С13, а также содержания общего количества органического и неорганического углерода. Значения со знаком “минус” указывают на то, что образец содержит меньше С13, чем стандарт (легче стандарта), значение со знаком “плюс” – тяжелее стандарта. В качестве стандарта служил PDB1 – ростр белемнита Belemnitella americana.

Полученные результаты показали, что в горючих сланцах содержание органического углерода достигает 40%. При этом преобладают легкие изотопы C12, указывающие на его преимущественно биохемогенное происхождение (табл.). Учитывая аноксидную геохимическую обстановку в период седиментации и литификации углисто-глинистых осадков, можно предположить, что образование органического вещества осуществлялось при активном участии анаэробных микробиальных сообществ. Последние, в процессе своей жизнедеятельности, перерабатывая растительную и животную биомассу, вполне могли обогащать породы легкими изотопами C12. Утяжеление углерода в раковинах морских животных (неорганический углерод) обусловлено с одной стороны вынужденным извлечением С13 плавающими организмами непосредственно из морской воды, с другой – способностью скелетных форм долгое время сохраняться в захороненном состоянии без существенных изменений. Благодаря внешнему защитному слою из органо-минерального вещества, раковины сохраняют исходное соотношение легких и тяжелых изотопов углерода, приобретенное при жизни моллюсков.

На основании полученных данных можно считать, что рассеянное органическое вещество горючих сланцев представлено в основном продуктами биохемогенного преобразования растительно-планктонных остатков колониями анаэробных микроорганизмов. Косвенно это подтверждает и значительное количество фрамбоидального пирита (2-3%), распространенного в рассматриваемых породах.

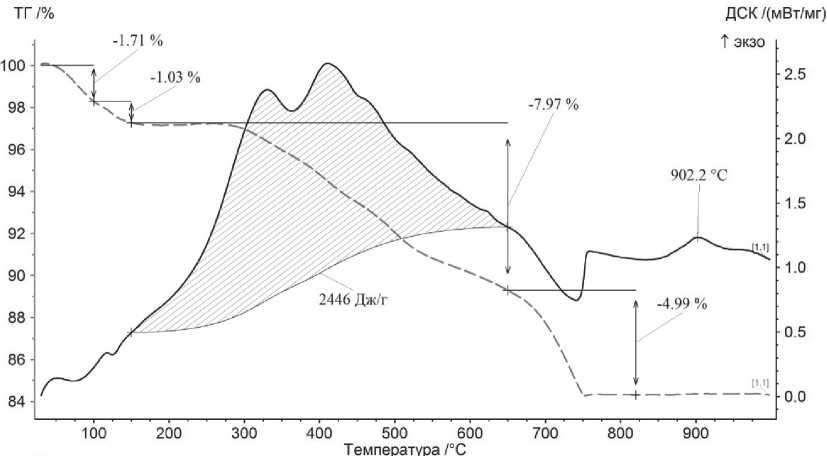

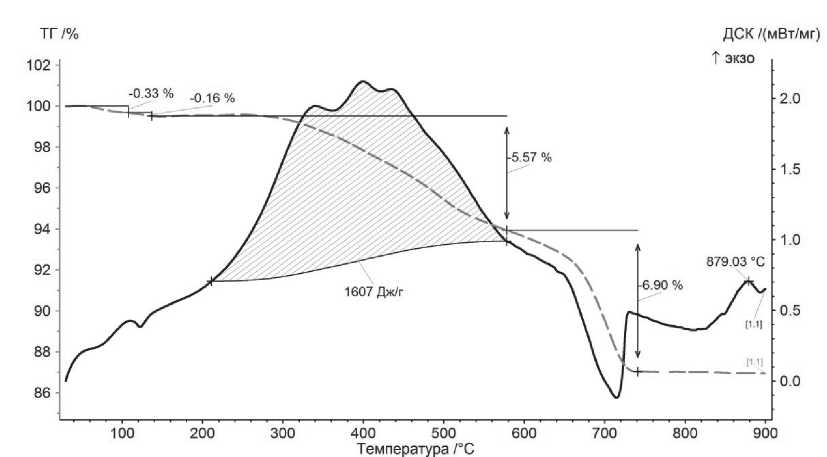

Для детализации фракционного состава углеродистых соединений и стадийности преобразования зольной компоненты было проведено изучение горючих сланцев с помощью термического анализа. Полученные термограммы показали, что, при последовательном повышении температуры обжига, в породах происходят весьма разнообразные термические преобразования, обусловленные их многокомпонентным составом (рис. 1).

Первые изменения происходят уже в интервале 60-150оС. Здесь на термогравиметрической кривой (ТГ) отмечается двухступенчатая потеря массы образца на 2-3%, сопровождающаяся появлением на кривой дифференциально-сканирую-щей калориметрии (ДСК) двух последовательных эндоэффектов. Учитывая наличие в горючих сланцах монтмориллонита, мусковита и хлорита, эти эффекты можно связать с последовательным выделением из пород сначала капиллярно-конденсированной, а затем молекулярной (межслоевой) воды из глинистых минералов.

Следующие изменения отмечаются в интервале температур 260-600оC. В этом диапазоне происходит термоокислительная деструкция органического вещества. Сложная конфигурация кривой ДСК свидетельствует, что термический распад углеродистых соединений протекает в несколько стадий. На первой стадии, в диапазоне 260-320°С происходит вскипание легких фракций углеводородов [5]. Учитывая высокое содержание в составе горючих сланцев метановой компоненты (до 49,6% по данным [4]) можно считать, что первый экзотермический эффект обусловлен выделением из пород СН4. Одновременно при температурах свыше 300°С происходит конденсация смолистых веществ с переходом их в полужидкое состояние, то есть идет процесс битуминизации. Основная масса сланцевой смолы образуется в интервале температур 320-450°С. В условиях быстрого повышения температуры в рабочей камере нагрева прибора образующаяся смола испаряется и уходит в виде пара. Процесс массовой перестройки углеродного скелета керогена при его переходе в пластичное состояние протекает при 380-400°С и полностью заканчивается при 450°С. Вскипание сланцевой смолы сопровождается выделением тепла и, как следствие, появлением на ДСК следующих экзоэффектов в интервале термоокислительной деструкции средних фракций углеводородов [5]. При температурах выше 400°С из сланцев, наряду со смолой, начинают выделяться тяжелые углеводороды, количество которых в породах по данным [4] доходит до 1,3%. Пик их вскипания приходится на 450-480°С, что отмечается следующим экзоэффектом на ДСК. Начиная с 500°С пиролиз органического вещества вступает в свою завершающую фазу. Происходит полукоксование тяжелой смолы и других реликтов термобитумов. Из-за небольших содержаний водорода и кислорода в продуктах пиролиза углисто-глинистых сланцев последующее повышение температуры обжига пород свыше 500°С не приводит к существенным выделениям газообразных веществ. В результате на общем спаде кривой ДСК выделяются лишь два небольших по интенсивности экзоэффекта в области 510-520°С и 560-580°С, сопровождающиеся потерей массы. Их появление вызвано образованием кокса и разложением керита.

Таким образом, сложная конфигурация кривой ДСК в интервале температур 150-600°C свидетельствует как о поликомпонентном составе углеродистых соединений в углистых сланцах, так и о многоступенчатом пиролизе органического вещества. Преобладающими первичными ком-

Таблица. Изотопный состав органического и неорганического углерода горючих сланцев

|

Образец |

Органический углерод |

Неорганический углерод |

||

|

общее С, % |

5 C 13 |

общее С, % |

5 C 13 |

|

|

1 |

36,0581 |

-2,74813 |

9,6213 |

0,09721 |

|

2 |

31,4912 |

-2,86547 |

10,9463 |

0,16138 |

|

3 |

22,2466 |

-10,34781 |

14,5334 |

0,10058 |

|

4 |

39,7480 |

-3,74303 |

38,0599 |

0,78185 |

Рис. 1. Термогравиметрические (ТГ) кривые и кривые дифференциально-сканирующей калориметрии (ДСК), полученные при сжигании горючих сланцев.

понентами являются липидные составляющие в керогене, на что указывает изотопный состав углерода, а также легкие и тяжелые нефтеподобные фракции, вторичными – сланцевые смолы, являющиеся основными составляющими термобитумов, кокс и керит. Выход летучих веществ при сжигании пород составляет 8-12%. Из них легких углеводородов – до 49,6%, сланцевых смол – до 10%, тяжелых углеводородов – до 1,3%. Значимый выход нефтеподобных фракций в процессе обжига углистых сланцев обусловлен наличием в органической массе пород высокого содержания водорода (до 10,6% по данным [4]). Именно его присутствие способствует ожижению углеродистых соединений с образованием различных по составу и температуре кипения сланцевых смол. Последовательно образующиеся углеводороды, вскипающие в различных, хотя и перекрывающихся, температурных интервалах, создают ус- ловия для непрерывного выделения парогазовой смеси, что определяет энергетическую ценность углисто-глинистых сланцев Среднего Поволжья. Пары углеводородов и неконденсируемых газов (СО2, СО, Н2, N2, H2S), генерируемые в процессе пиролиза органического вещества, в совокупности и обуславливают относительно высокую теплоту сгорания рассматриваемых пород (2,5-6,8 МДж/ кг). Наиболее благоприятная температура пиролиза, когда выделяется до 80% потенциального тепла сланцев, находится в диапазоне 460-480°С.

Дальнейшее изменение массы на кривой ТГ до температуры 680оС связанно с уходом гидроксильной воды (ОН-) из структуры глинистых минералов. Неявно-выраженный характер эндоэффекта на кривой ДСК, по-видимому, обусловлен наложенным экзоэффектом, вызванным окислением пирита с образованием гематита. Потеря массы в области температур 680-800оС, сопровождающаяся эндоэффектом, соответствует термическому преобразованию кальцита в СаО. Экзоэффект на кривой ДСК с максимумом в точке 880-902оС, проходящий без изменения массы соответствует перекристаллизации аморфных продуктов разрушения глинистых минералов, сопровождающейся образованием новых минеральных фаз типа шпинелидов [5].

ВЫВОДЫ

Подытоживая полученные результаты, можно сделать следующие выводы:

-

1. Горючие сланцы Среднего Поволжья характеризуются существенными вариациями содержания органического вещества от 9 до 40%. Преобладание в составе органического углерода легких изотопов C12 указывает на преимущественно биохемогенное происхождение органической компоненты.

-

2. Конфигурация кривой ДСК в интервале температур 200-600оС свидетельствует как о поликомпонентном составе органических соединений горючих сланцев, так и об их многоступенчатом пиролизе.

-

3. Наиболее благоприятная температура пиролиза, когда выделяется до 80% потенциального тепла сланцев, находится в диапазоне 460-480°С.

-

4. В процессе сжигания горючих сланцев

термическому преобразованию подвергается зольная компонента пород. Состав породообразующих минералов определил основные температурные интервалы преобразования в областях 480-600оС (выделение из глин гидроксильной воды, окисление пирита с образованием гематита), 680-800оС (разложение кальцита), 880-900оС (образование шпинелидов).

Список литературы Стадийность термического преобразования органо-минерального вещества горючих сланцев Среднего Поволжья при сжигании

- Атоян Э.М., Семенов Б.А., Назаров С.С. Пирогазификация горючих сланцев Поволжья с целью использования конечных продуктов для получения электрической и тепловой энергии//Вестник СГТУ. 2011. №1(54). С. 101-108.

- Оценка перспективы использования углистых сланцев в качестве альтернативного энергетического топлива/Э.Р. Бариева, Э.А. Королёв, А.А. Ескин, Р.Р. Ханипова//Изв. ВУЗов, сер. «Проблемы энергетики». 2014. №3-4. С.94-100.

- Новые технологии переработки высокосернистых сланцев/А.И. Блохин, М.И. Зарецкий, Г.П. Стельмах, Т.С. Эйвазов. М.: Наука, 2001. 192 с.

- Геология Татарской АССР и прилегающей территории в пределах 109 листа. Ч.2 . Московское геолог. управл.: Изд-во ГОНТИ, 1939. Вып. 31. 204 с.

- Термический анализ минералов и горных пород/В.П. Иванова, Б.К. Касатов, Т.Н. Красавина, Е.Л. Розинова. М.: Недра, 1974. 399 с.