Stammzelle, унитарная теория гемопоэза и научное наследие профессора Александра Александровича Максимова (к 150-летию со дня рождения)

Автор: Мельниченко В.Я., Шорохов Н.С., Саржевский В.О., Федоренко Д.А.

Журнал: Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова @vestnik-pirogov-center

Рубрика: История медицины

Статья в выпуске: 2 т.19, 2024 года.

Бесплатный доступ

Приводится информация о жизненном пути, открытиях и влиянии на мировую медицину известного российского врача-исследователя профессора Александра Александровича Максимова. Статья приурочена к 150-летию великого ученого.

А.А. Максимов, унитарная теория кроветворения, стволовая клетка

Короткий адрес: https://sciup.org/140307057

IDR: 140307057 | DOI: 10.25881/20728255_2024_19_2_174

Текст научной статьи Stammzelle, унитарная теория гемопоэза и научное наследие профессора Александра Александровича Максимова (к 150-летию со дня рождения)

22 января 1874 г. в Санкт-Петербурге родился Александр Александрович Максимов — выдающийся российский гистолог, чьи работы заложили основу для клеточной терапии и регенераторной медицины. Спустя 35 лет, 1 июня 1909 г., на внеочередном заседании Берлинского гематологического общества профессор Максимов выступил с публичной лекцией — «Лимфоцит как общая стволовая клетка (Stammzelle) различных элементов крови в эмбриональном развитии и постфетальной жизни млекопитающих» [1; 2]. Эта лекция была лишь одним из множества публичных выступлений и научных работ А. Максимова, которые легли в основу современного понимания регенерации тканей и кроветворения. В настоящее время клеточная терапия и регенераторная медицина переживают расцвет и применяются в лечении многих болезней по всему миру, в том числе благодаря фундаментальным открытиям выдающегося российского ученого Александра Александровича Максимова (Рис. 1).

Ранние годы

Александр Александрович Максимов родился 22 января 1874 г. в православной купеческой семье в Санкт-Петербурге. Крещен 10 марта 1874 г. в Екатерининской церкви при Императорской академии художеств.

Благодаря решению родителей, начальное образование получил в одном из лучших образовательных заведений Петербурга — немецкой гимназии Карла Мая, освоив там кроме обязательных к изучению наук и искусств три языка: латынь, немецкий и французский [3].

В возрасте 17 лет, в 1891 г., окончив с золотой медалью гимназический курс, А.А. Максимов поступил в Императорскую Военно-медицинскую академию, где со студенческой скамьи связал свои научные интересы с нормальной и патологической гистологией [4].

Становление А.А. Максимова как патолога-исследователя

Уже на третьем курсе А.А. Максимов опубликовал свою первую научную работу «Об ангиомах гортани» (1893), удостоенную специальной премии Т. Иллинско-го, которая присуждалась Конференцией Академии за особо выдающиеся научные достижения [4].

В этом же году, по предложению профессора К.Н. Виноградова, он предпринимает первое для себя эксперимент ально-гистологическое исследование, результаты которого А. Максимов публикует в журнале «Русский архив патологии, клинической медицины и бактериологии» под названием «Гистогенез экспериментально вызванного амилоидного перерождения печени у животных» и получает золотую медаль на конкурсе научных работ [5].

Рис. 1. Профессор Александр Александрович Максимов (1874–1928).

В 1896 г. А.А. Максимов окончил Академию лучшим из 109 выпускников, с присуждением премии И.Ф. Буша и занесением имени на почетную мраморную доску, и был назначен в Клинический военный госпиталь на должность преподавателя патологической анатомии Военно-медицинской академии сроком на три года. За это время Максимов написал несколько работ описательного характера, а также экспериментальные работы на разнообразных животных. Исследование «К вопросу о патоло-

Мельниченко В.Я., Шорохов Н.С., Саржевский В.О., Федоренко Д.А.

STAMMZELLE, УНИТАРНАЯ ТЕОРИЯ ГЕМОПОЭЗА И НАУЧНОЕ НАСЛЕДИЕ ПРОФЕССОРА АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВИЧА МАКСИМОВА (К 150-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)

гической регенерации семенной железы» (1898) в дальнейшем стало его диссертацией на степень доктора медицины [3].

В начале XVIII в. всемирно признанным центром европейской науки и медицины становится Германия. Многие врачи и ученые Российской империи совершают поездки с целью обмена опытом и освоения новых лечебных и исследовательских методик.

Ещё во время обучения в Академии, Максимов знакомится с работами отечественных врачей — Сырцов (1897) и Чистович (1898), которые опубликовали исследования по тканевым реакциям на имплантацию инородных тел, изготовленных из целлоидина, вернувшись со стажировки у профессора Эрнста Циглера (Фрайбург, Германия) [5].

В 1900 г. Максимов был направлен в Германию, где провел один год в Берлине в лаборатории Оскара Гертвига в Анатомо-биологическом институте [6], а затем стажировался во Фрайбурге у профессора Эрнста Циглера в Институте патологии, где освоил метод применения камеры Циглера для изучения культур клеток и тканей, размещаемых между двух предметных стекол с небольшой щелью между ними и притоком питательных веществ. В этот период истории метод тканевых культур еще только делал первые шаги, поэтому такой оригинальный способ фактически прижизненного наблюдения за клетками не имел альтернативы и был весьма информативен [5].

Результатом двухлетней стажировки Максимова стала монография «Экспериментальное исследование воспалительных новообразований соединительной ткани». В этой книге ученый впервые ввел понятие «полибластов» — блуждающих клеток, в которые при воспалении, по его мнению, превращаются в оседлые клетки соединительной ткани (названные им оседлыми клетками в покое), лимфоциты и моноциты крови [6; 7].

Вернулся в Санкт-Петербург А. Максимов уже состоявшимся ученым-экспериментатором, обладающим уникальным опытом и культурой лабораторной работы, владением сложными методиками культуральных и клеточных исследований. В 1902 г. А.А. Максимов избирается приват-доцентом кафедры гистологии и эмбриологии, а в 1903 году после скоропостижной смерти заведующего кафедрой Михаила Дормидонтовича Лав-довского в 29 летнем возрасте становится заведующим кафедрой.

Руководя кафедрой и лабораторией, он деятельно преобразует работу лабора-

Рис. 2. Профессор Максимов А.А. за работой в своей лаборатории в Императорской Военно-медицинской академии, Санкт-Петербург.

Рис. 3. Титульный лист изложения выступления профессора А.А. Максимова «Лимфоцит как общая стволовая клетка разнообразных элементов крови в эмбриональном развитии и постфетальной жизни млекопитающих», журнал Folia Haematologica, 1909.

тории, оснащает её современным оборудованием, обучает лаборантов и исследователей (Рис. 2). Кроме организаторской и исследовательской деятельности Максимов был блестящим лектором, и его публичные выступления, посвященные гистологии и регенерации тканей, собирали слушателей со всего Петербурга.

Под руководством профессора Максимова активно велись исследования, посвященные вопросам гистогенеза крови и соединительной ткани. В это время он пу- бликует целую серию научных работ под общим заголовком «Изучение крови и соединительной ткани», где теория кроветворения рассматривается с позиции онто- и филогенеза. Эти работы были результатом многолетнего труда и стали основой учения об унитарности гемопоэза [3].

1 июня 1909 года на внеочередном заседании Берлинского гематологического общества профессор Максимов выступил с показательной лекцией «Лимфоцит как общая стволовая клетка раз-

личных элементов крови в эмбриональном развитии и постфетальной жизни млекопитающих» (« Der Lymphozyt als gemeinsame Stammzelle der verschiedenen Blutelemente in der embryonalen Entwicklung und im postfetalen Leben der Säugetiere », рис. 3), где подробно изложил унитарную теорию кроветворения и обосновал существование единой общей клетки-предшественника (Stammzelle) для всех кроветворных клеток, как миелоидного, так и лимфоидного ряда [2; 8].

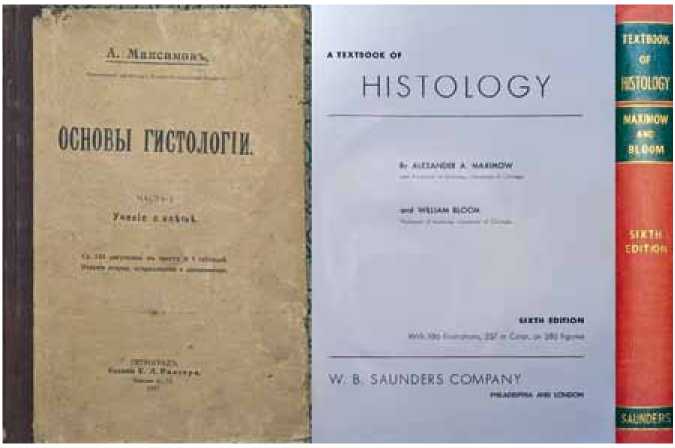

Вышедшее в 1914 г. первое издание руководства «Основы гистологии», становится настольной книгой по гистологии во всей России на долгие годы. Руководство основано на систематической обработке цикла лекций, которые профессор Максимов читал на протяжении 10 лет слушателям Императорской Военно-медицинской Академии.

Эмиграция, деятельность и жизнь в Соединенных Штатах Америки

К сожалению, Первая мировая война, а затем Октябрьская революция не позволили Максимову полноценно продолжить свою работу в России. После 1917 г. посещать международные конференции становится невозможно, разруха приходит в лаборатории. Но, несмотря на тяжесть условий, профессор Максимов продолжал исследовательскую деятельность в лаборатории, ставил эксперименты и поддерживал международные контакты.

В 1918 г. Максимов номинирован на Нобелевскую премию по физиологии или медицине, однако в этот тяжелый для мира год (Первая мировая война, революция в России, пандемия испанского гриппа) премию не вручили ни одному из номинантов [9].

В 1919 г. Максимова избирают профессором эмбриологии Петроградского университета. В 1920 г. академики И.П. Павлов и И.П. Бородин номинируют А.А. Максимова в качестве кандидата для вступления в Российскую академию наук и 1 декабря 1920 г. на заседании физико-математического отделения Академии наук профессор А.А. Максимов избирается членом-корреспондентом РАН.

Однако постепенно сложилась ситуация, когда продолжать исследования и публиковать их результаты в России для А.А. Максимова стало почти невозможным. В феврале 1922 г. А. Максимов вместе с сестрой, супругой и небольшим количеством личных вещей на коньково-парусном судне, буере, по льду Финского залива эмигрирует в Финляндию, откуда переправляет-

Рис. 4. Полоса в газете «Chicago Sunday Tribune» от 1 января 1928 года, посвящённая разработкам учёных Чикагского университета. Слева за микроскопом профессор А.А. Максимов.

ся в Швецию и далее через океан в Соединенные Штаты Америки [4; 10].

После отъезда Максимов сохранил контакт с профессиональным сообществом в России, вел длительную переписку со своими учениками и коллегами [11]. Профессор Н.Н. Аничков на заседании Конференции Академии в своей эмоциональной речи заявил: «Отъезд профессора Максимова наносит жестокий удар не только Академии, но и всей русской науке, так как мы лишились первоклассного ученого, имя которого пользовалось всемирной известностью. А.А. Максимов один из самых выдающихся питомцев академии…» [3].

Переезду профессора Максимова в США предшествовала длительная пе- реписка с профессором Джорджем Самнером Хантингтоном из Колумбийского университета, где профессор Максимов интересуется о возможности трудоустройства в США или какой-либо другой стране. Прямой переписки со своим будущим коллегой по Университету Чикаго, профессором Робертом Бенсли не сохранилось, но в конечном итоге, Максимов получает предложение работы и должность ассистента, а затем профессора кафедры анатомии Университета Чикаго.

В лаборатории Университета Чикаго в 1922–1928 гг. Максимов провел ряд интересных исследований по изучению клеток зародышей млекопитающих на разных стадиях развития, гистогенеза туберкулезных бугорков, культуры

Мельниченко В.Я., Шорохов Н.С., Саржевский В.О., Федоренко Д.А.

STAMMZELLE, УНИТАРНАЯ ТЕОРИЯ ГЕМОПОЭЗА И НАУЧНОЕ НАСЛЕДИЕ ПРОФЕССОРА АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВИЧА МАКСИМОВА (К 150-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)

Рис. 5. «Основы гистологии» и «Textbook of Histology» профессора Максимова — настольные книги врачей, гистологов и биологов XX века (из архива отделения гематологии и химиотерапии с блоком трансплантации костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток НМХЦ им. Н.И. Пирогова).

тканей молочной железы и др. (Рис. 4). За год до смерти А.А. Максимов опубликовал большую библиографию своих работ, а также работ своих учеников и коллег (Н.Г. Хлопина, А.А. Заварзина, С.П. Алфеева, С.В. Мясоедова и др.) по гистологии соединительной ткани в «Руководстве по микроскопической анатомии» В. фон Мелендорфа (1927) [5].

В лаборатории А. Максимова работало много талантливых ученых. Одним из таких был доктор Уильям Блум, получивший степень доктора философии в Университете Джонса Хопкинса. С работами Максимова он познакомился в 1919 г., и, как и многие современники, видел в нем действительно великого исследователя [7; 12].

Международное признание профессора Максимова росло, в 1927 г. он отправился в поездку с лекциями по европейским университетам, во время которой получил почетную награду от Университета Дублина, золотую медаль Гамбургского университета.

Летом 1928 г. в Мадонна-ди-Кампильо в Италии профессор Максимов продуктивно работал над руководством по гистологии на английском языке, планировал отправить Уильяма Блума на стажировку в Институт Рокфеллера к Алексису Каррелу — первому нобелевскому лауреату по физиологии и медицине из США.

Но, к сожалению, планам профессора Максимова не суждено было исполниться при жизни. 3 декабря 1928 г.

Максимов умер в возрасте 55 лет в своем доме, во сне, длительно страдая ишемической болезнью сердца [7].

Прощание состоялось в Joseph Bond Chapel on the University of Chicago campus on 6 December 1928. Большинство ведущих анатомов и гистологов США посетили службу, а некролог был опубликован во многих журналах. Могила профессора Максимова находится на кладбище Oak Woods Cemetery в Чикаго (1035 East 67th Street; R4, лот 209).

«Основы гистологии» и лаборатория в Петербурге

Созданная профессором Максимовым в Военно-медицинской академии лаборатория оставалась одним из основных центров развития гистологической науки в России благодаря применявшимся методикам и научному коллективу. Выдающиеся врачи выполняли свои диссертации в лаборатории А.А. Максимова, среди них и будущий академик и генерал-лейтенант медицинской службы Е.Н. Павловский, и основоположник советской онкогематологии М.И. Аринкин [11].

Опубликованное в 1914 г. руководство «Основы гистологии» стало основной книгой по гистологии в российских университетах и выдержало 3 издания (Рис. 5).

Textbook of Histology

Ученик Максимова в Чикагском университете Уильям Блум после смерти учителя принял руководство лабораторией, а также завершил работу над руководством Textbook of Histology (Рис. 5). Эта книга стала настольной для большинства врачей и биологов США и оставалась такой на протяжении десятилетий. Биологи, врачи, физиологии высоко ценили авторитетное мнение А. Максимова, а потрясающие описания, детальные иллюстрации микропрепаратов, которыми была насыщена книга, побуждала исследователей и ученых к научному поиску. На английском языке руководство было издано 7 раз, а также переведено и трижды издано в Испании, по одному изданию в Португалии и Корее. В 1970-х гг. к Уильяму Блуму к работе над руководством присоединился эксперт по электронной микрофотографии Дон Фоусет и в дальнейшем издания выходили под авторством Фоусетта и Блума, с обязательным предисловием, отмечающим заслуги профессора Максимова [12].

Наследие в научных работах

Наследие А.А. Максимова нашло отражение в применении предложенной им методики культивирования тканей в исследованиях по всему миру [13].

Многие предположения профессора были подтверждены в дальнейших работах Джеймса Тилла и Эрнеста Маккало-ка, которые показали наличие стволовой кроветворной клетки в экспериментальных работах с летальным облучением мышей [14].

Ученик ученика АА. Максимова Хлопина Н.Г., известный советский гистолог Александр Яковлевич Фриден-штейн открыл самостоятельную, не связанную с кроветворной стволовой клеткой клетку-предшественницу фибробластов — мезенхимальную стволовую клетку [15–17].

Работы А.А. Максимова, посвященные вопросам регенерации, кроветворению и клеточной терапии, остаются востребованными и посей день. На них и сегодня ссылаются многие ученые со всего мира [18].

Заключение

Жизнь, научная и организаторская деятельность профессора А.А. Максимова является источником вдохновения для каждого врача и исследователя. Это история о становлении через общение и взаимодействие с лучшими из лучших своего времени, история открытий, которые на десятилетия предопределили развитие гистологии, эмбриологии и медицины. История научного поиска и признания

заслуг российского ученого независимо от меняющихся условий. История создания научного наследия, которое стало твердым фундаментом для последующих поколений ученых во всем мире.

Список литературы Stammzelle, унитарная теория гемопоэза и научное наследие профессора Александра Александровича Максимова (к 150-летию со дня рождения)

- Максимов, Александр Александрович [URL]. Ссылка действительна на 07.03.2024.

- Svendsen C, Ebert A. Encyclopedia of Stem Cell Research. SAGE, 2008. doi: 10.4135/9781412963954.

- Деев Р.В. Научное наследие Александра Максимова и современность // Клеточная трансплантология и тканевая инженерия. — 2005. — №1. — С.4-8.

- Шевченко Ю.Л., Мельниченко В.Я., Ионова Т.И., Федоренко Д.А. Профессор А.А. Максимов — создатель унитарной теории кроветворения (к 140 летию со дня рождения) // Вестник Национального медико-хирургического Центра им. Н.И. Пирогова. — 2014. — №9(4). — С.6-10.

- Деев Р.В. Профессор Александр Александрович Максимов: эволюция идей // Гены и клетки. — 2014. — №9(2).– С.6-14. doi: 10.23868/ gc120247.

- Мяделец О.Д., Кичигина Т.Н., Грушин В.Н., Мяделец Н.Я., Мяделец М.О. А.А. Максимов и его революционное учение о мезенхимных стволовых клетках // Вестник Витебского государственного медицинского университета (ВГМУ). — 2007. — №6(3). — С.1-12.

- Konstantinov IE. In search of Alexander A. Maximow: The man behind the unitarian theory of hematopoiesis. Perspect Biol Med. 2000; 43(2): 269-76. doi: 10.1353/pbm. 2000.0006.

- Максимов А.А. Лимфоцит как общая стволовая клетка различных элементов крови в эмбриональном развитии и постфетальной жизни млекопитающих // Клеточная терапия и трансплантация. — 2009. — №1(3). — С.19-24. doi: 10.3205/ctt-2008-en-000040.01.

- NobelPrize.org. Facts on the Nobel Prize in Physiology or Medicine [Internet]. 2024 [URL]. Cited 2024 Jan 18.

- Novik AA, Ionova TI, Gorodokin G, Smoljaninov A, Afanasyev BV. The Maximow 1909 centenary: A reappraisal. Cell Ther Transplant. 2009; 1(3): 31-4. doi: 10.3205/ctt-2009-en-000034.01.

- Деев Р.В. Развитие научных идей А.А. Максимова в трудах российских учеников // Вопросы морфологии XXI века. — 2022. — №2. — С.26-34.

- Dusseau JL. Admiral Rozhestvensky charts the course of a textbook--the story of the Maximow-Bloom-Fawcett «Histology». Perspect Biol Med. 1986. 30(1): 108-16. doi: 10.1353/pbm.1986.0095.

- Chiustschoff G. Cytological investigations on cultures of normal human blood. J Genet. 1935; 31(2): 243-61. doi: 10.1007/BF02982343.

- McCulloch EA, Till JE. The Radiation Sensitivity of Normal Mouse Bone Marrow Cells, Determined by Quantitative Marrow Transplantation into Irradiated Mice. Radiat Res. 1960. 13(1): 115. doi: 10.2307/3570877.

- Воробьев А.И., Гудилина Ю.Ю. Роль советской профессуры в развитии гематологии // Онкогематология. — 2007. — №4. — С.5-11. doi: 10.17650/1818-8346-2007-0-4-5-11.

- Afanasyev BV, Elstner EE, Zander AR. A.J. Friedenstein, founder of the mesenchymal stem cell concept. Cell Ther Transplant. 2009; 1(3): 35-8. doi: 10.3205/ctt-2009-en-000029.01.

- Friedenstein A. Stromal-Hematopoietic Interrelationships: Maximov’s Ideas and Modern Models. Cell Ther Transplant. 2009; 1(3). doi: 10.3205/ctt-2009-en-000033.01.

- Papayannopoulou T, Scadden DT. Stem-cell ecology and stem cells in motion. Blood. 2008; 111(8): 3923-3930. doi: 10.1182/blood-2007.