Стандартизация и стандарты эффективности регионального аграрного землепользования

Автор: Беленький В.Р.

Журнал: Имущественные отношения в Российской Федерации @iovrf

Рубрика: Земельный вопрос

Статья в выпуске: 1 (52), 2006 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/170151371

IDR: 170151371

Текст статьи Стандартизация и стандарты эффективности регионального аграрного землепользования

Крутой поворот в социально-экономическом укладе России неизбежно породил множество проблем общественного развития. Среди этого множества не затерялись и проблемы создания в постсоциалистической России нового земельного строя. На современном этапе наиболее острыми из них представляются проблемы рационального использования аграрных земельных ресурсов – основного предмета труда и главного средства производства незаменимых для существования человеческой популяции жизненных ресурсов, уникального рентообразующего компонента общественного воспроизводственного процесса, фактора государственности, национально-этнического самоопределения и идентификации.

Важно подчеркнуть, что в богатой мозаике острых проблем аграрного землепользования в качестве фокусных, объединяющих вокруг себя многие другие, выделяются две:

-

а) проблема определения объективной, отвечающей фундаментальным основам организации общественного воспроизводства (состоянию производительных сил и характеру производственных отношений) равновесной рыночной цены земельных участков;

-

б) обоснование стандартов эффективности аграрного землепользования на раз-

- личных уровнях его иерархии (внутрихозяйственном, районном, субъекта федерации, федеральном).

Суть проблемы равновесной рыночной цены земельных участков в целом и сельскохозяйственного использования в том числе достаточно подробно представлена в многочисленных публикациях, критически оценивающих как научно-методическую состоятельность, так и достоверность результатов спешно осуществленной так называемой массовой кадастровой оценки земельных ресурсов. Диковинные методы и смешные цифры таких оценок земель сельскохозяйственного использования не выдерживают никакой критики, особенно если сравнить их с реально существующими сегодня ценами на соответствующем сегменте земельного рынка. Так, к примеру, в Московской области по кадастровой оценке один гектар сельскохозяйственных угодий стоит всего 30 тысяч рублей, в то время как его фактическая рыночная цена достигает 30 тысяч долларов, а в некоторых районах (например по Рублевскому шоссе) – зашкаливает за 180 тысяч условных единиц1. Характерно, что на заседании Правительства Российской Федерации, состоявшемся в начале сентября 2005 года и посвященном рассмотрению законопроекта о создании государственного кадастра объектов недвижимости, премьер-министр Российской Федерации Михаил Фрадков заявил, что вопрос этот «… сложный, не бе- зобидный»2. Действительно не безобидный. Ведь искаженная кадастровая оценка земельных ресурсов – это и разрушение рыночных основ ценообразования, причем не только в сфере аграрного производства, это и деформация налоговой системы, и блокирование ипотечного кредита под залог земель сельскохозяйственного назначении, и много других болезненных перекосов в возникающей в России новой социальноэкономической системе.

И все же проблема равновесной рыночной цены земельных ресурсов вполне разрешима, более того, ее можно считать практически решенной, так как давно разработаны и только по милости недобропорядочных чиновников «похоронены» на бюрократических задворках достаточно эффективные, уже апробированные в конкретных расчетах, профессионально обоснованные методы расчета равновесной рыночной цены земель сельскохозяйственного назначения3.

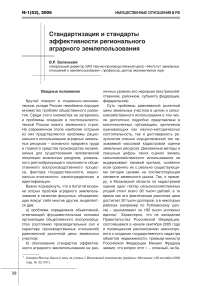

Иное дело – проблема стандартизации эффективности аграрного землепользования. Здесь, как говорится, еще и «конь не валялся». А актуальность ее решения не только не уступает, но, на наш взгляд, намного превышает социальную значимость совершенствования научно-методических основ моделирования равновесной рыночной цены земельной собственности. Ведь если объективная, основанная на фундаментальных параметрах социально-экономической ситуации рыночная оценка земельных участков прежде всего требуется для фискальных целей, то роль стандартизации более конструктивна, так как позволяет диагностировать состояние аграрной экономики и целеориентировать аграрных товаропроизводителей и общество в целом на решение долгосрочных стратегических задач развития аграрного производства и землепользования. Наиболее существен- ные из этих задач схематично представлены на рисунке 1. Как видим, «цена вопроса» достаточно серьезная. И только дефицит знаний и полноценных методических инструментов тормозят решение данных задач, не позволяют эффективно использовать земельное достояние России.

Восполняя имеющийся пробел в указанной сфере, расскажем об опыте решения рассматриваемой проблемы на конкретном примере научного обеспечения и практического осуществления стандартизации регионального аграрного землепользования Самарской области. Речь идет об исследовании, выполненном в 2004–2005 годах по контракту с Министерством сельского хозяйства Самарской области специалистами закрытого акционерного общества Научнопроизводственный центр «Институт земельных отношений и землепользования»4.

Основные концептуально-методические положения

Применительно к аграрному землепользованию за объект стандартизации принимается исходное природное «основание» конкретного сельскохозяйственного предприятия, его землепользование, которое находится в тесном технико-экономическом взаимодействии с компонентами, элементами и механизмами аграрного производственного процесса. Предметом стандартизации выступают закономерности и механизмы развития этого объекта, отраженные в параметрах организации последнего и результатах деятельности, которые формируются под определяющим влиянием более широких, охватывающих аграрный землехозяйственный комплекс территориальных социально-экономических систем. Содержание же собственно процедур стандартизации диктуется спецификой ее объекта, его свойствами многофункционального

я

м

Ч я я я св я я 4) ч S

с

JS

Я

Св

Я

Я св

Я Я

Я я я

а

Св

Я

СЪ JS

S X с

S

Е

’X х

5 - с

I

Q О X

X с

Рис. 1. Задачи освоения стандартов эффективности аграрного землепользования на внутрихозяйственном и региональном уровнях е 8

§ < а

св

а

X

5 >к X ч о х а ^ ^

к

® S о.

= В

фактора общественного воспроизводства, географической протяженности и неравномерности, «кладовой» богатого множества природных ресурсов, полезных ископаемых и природных технологий, физически не перемещаемого в пространстве носителя природной и земельной ренты, политического условия государственного самоопределения, национально-этнической самоидентификации и самоорганизации.

Существенное значение при этом имеет тот факт, что территориально-земельный ресурс обладает универсальным свойством фактора, активно влияющего на результативность воспроизводственного процесса на всех его уровнях и в составных частях. Так, через свои стоимостные параметры территориально-земельный ресурс, воздействуя на величину общественно необходимых и индивидуальных издержек, входит в затратную составляющую конкретных сфер деятельности. При этом степень такого позитивного либо негативного воздействия зависит как от общей величины вовлечения в воспроизводственный процесс земельного ресурса, так и от сбалансированности площади последнего с величиной прочих участвующих в экономическом процессе факторов производства.

При дефиците земельного ресурса нарушается технология его использования и снижается эффективность освоения иных факторов производства, что сопровождается дополнительными издержками и ростом себестоимости производимой продукции. При избытке же этого ресурса возрастают платежи за землепользование (при налогообложении, арендных выплатах и т. п.), что также сопровождается ростом затрат и повышением себестоимости производимой продукции.

Как комплексный, обладающий рентообразующим потенциалом фактор воспроизводственного процесса, территориальноземельный ресурс включен и в сферу распределения. Изъятие на основе соответствующего налогообложения земельной ренты, ее государственная консолидация и освоение в экономическом процессе обеспечивают соответствующие ресурсы для общественного воспроизводства. Причем недоста- точное в масштабах страны извлечение земельно-природной ренты не только снижает общий уровень ее «потребления», но и деформирует социальную структуру общества, усугубляет неравенство и расслоение населения по доходам и материально-имущественному обеспечению.

Территориально-земельный ресурс также включен в сферу обмена и потребления. В этом случае имеют значение географические параметры территории, которые воздействуют на скорость и время перемещения факторов производства (рабочей силы, средств производства, информации, энергетики и др.) и готовой продукции, с одной стороны, а с другой – определяют степень доступности для населения центров производственной, трудовой и культурной активности. К таким параметрам относятся протяженность территории, ее компактность, рельеф местности, насыщенность естественными и искусственными преградами, наличие и густота центров концентрации социальной активности, плотность коммуникаций и другие параметры.

Скажем и о том, что территориально-земельный ресурс нельзя физически изъять и переместить в пространстве, «переработать» и «растворить» в другой пространственно-мобильной продукции, использовать и амортизировать без остатка. Указанное свойство земельной собственности позволяет держать любое землевладение или землепользование в центре пристального общественного внимания, под его контролем с осуществлением достаточно жестких регламентирующих ограничений. При этом всегда сохраняется возможность обеспечить верховенство общественных интересов над индивидуальными, за обществом остается возможность изменения «правил игры» и содержательного наполнения прав землевладельцев и землепользователей. Поэтому права земельного собственника объективно более ограничены, нежели владельцев иных категорий собственности, в том числе недвижимости. Отсюда и вся система рыночных операций с земельной собственностью в известной мере носит условный характер, ибо оставляет собственнику во владении и распоря- жении не столько конкретную материальную субстанцию, сколько в определенной степени контролируемое обществом право пользования ею.

Как видим, территориально-земельный ресурс, оставаясь по своему изначальному «генетическому» статусу природным феноменом, при включении его в воспроизводственный процесс превращается в узловой объект общественных отношений, своего рода «фокус» богатого множества разнообразных интересов всех без исключения членов человеческой популяции. Стандартизация же эффективности использования территориально-земельного ресурса в этих условиях служит средством упорядочения его состояния в увязке с богатым множеством факторов организации и функционирования региональных экономических систем как на внутрихозяйственном, отраслевом, так и на межотраслевом общерегиональном уровне.

Определяя содержание термина «стандарты» отметим, что это понятие рассматривается нами как достижимый для каждого участника какой-либо относительно однородной группы землепользователей показатель конечного результата хозяйственной деятельности, воспроизводимого на базе вполне доступных в конкретном месте и времени соответствующих производственных ресурсов. В отличие от норматива, суть которого состоит в параметризации перспективной модели максимального состояния того или иного объекта, процесса или явления, стандарт эффективности «формирует» наиболее реальную, «посильную» для массы исследуемых объектов «модель улучшенного настоящего».

Согласно данному выше определению понятий «стандарт» и «норматив» разработка стандартов эффективности регионального аграрного производства возможна исходя из следующих исходных методических положений:

-

• многомерное количественное описание свойств и связей объектов стандартизации;

-

• классификация и выделение относительно однородных по характеристикам свойств и связей типологических групп объектов;

-

• количественное измерение сложившихся среднегрупповых стандартов и стандартообразующих факторов;

-

• рыночно ориентированное описание стандартов и стандартообразующих факторов по показателям выделенных для каждой типологической группы «фокусных» хозяйств;

-

• оценка нереализованных резервов и ресурсов «оптимизации» стандартов и стандартообразующих факторов;

-

• моделирование на типичных объектах стандартов и стандартообразующих факторов на обозримую перспективу;

-

• обобщение итогов стандартизации и разработка рекомендаций по управлению процессом перехода от современных к оптимизированным перспективным стандартам эффективности регионального аграрного землепользования.

Краткие итоги выполненного исследования

Подводя итоги выполненной работы, обозначим в числе основных следующие результаты.

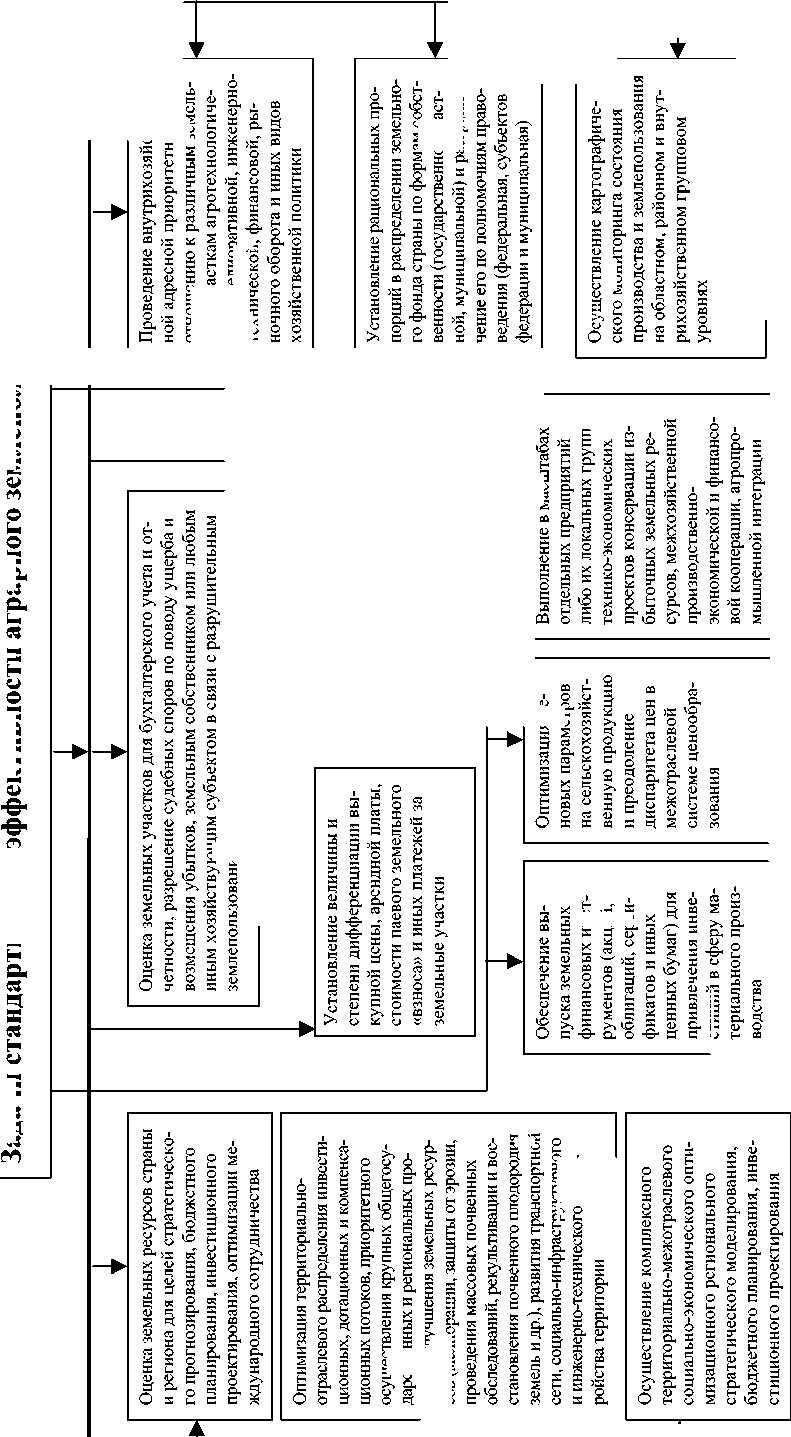

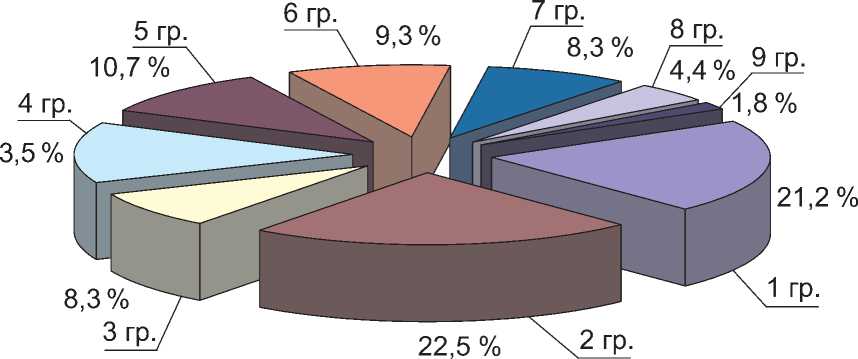

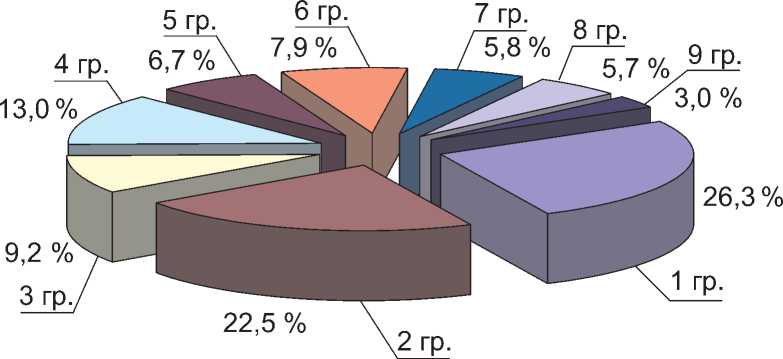

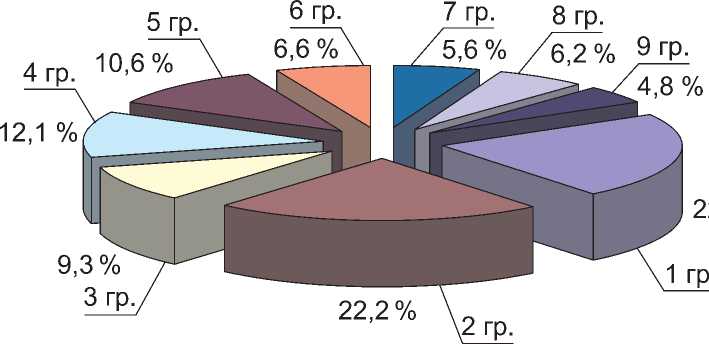

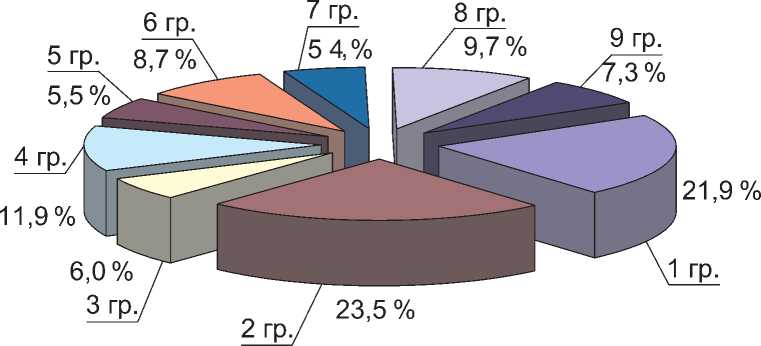

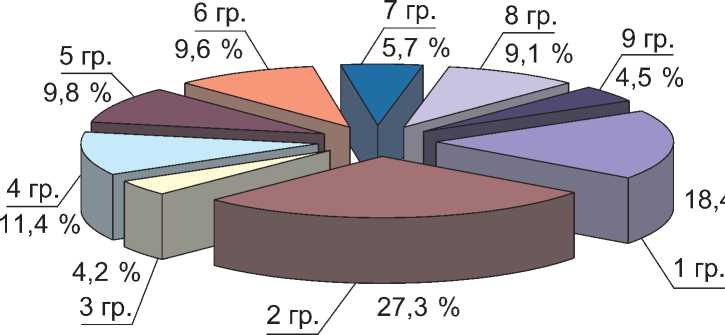

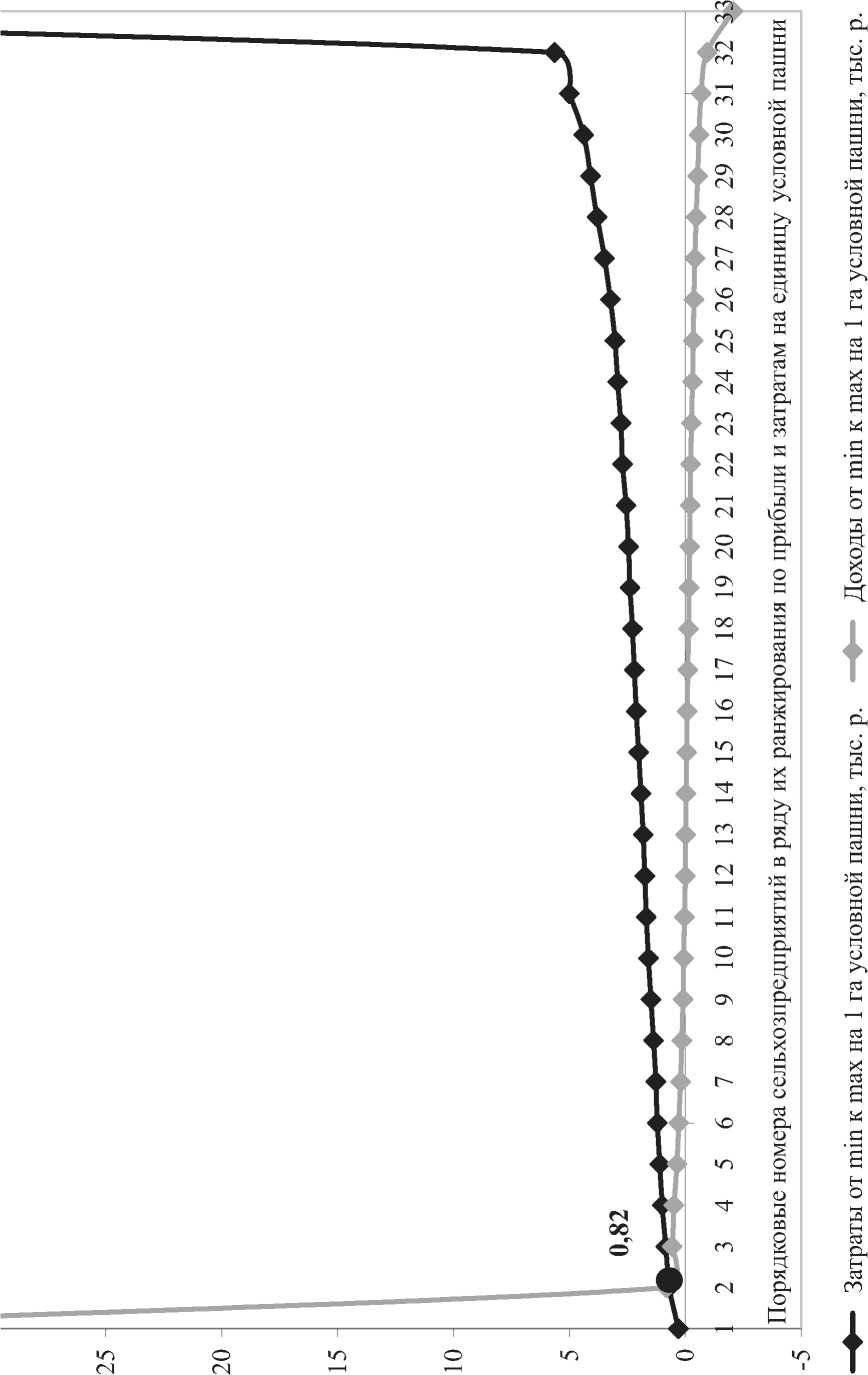

В процессе кластерной типологии 383 сельскохозяйственных предприятий Самарской области выделились тринадцать типологических группировок хозяйств, соотношение которых по удельному весу в общей площади земельных ресурсов, численности работников, стоимости основных фондов и другим показателям производственной деятельности приведены в диаграммах на рисунках 2 и 3.

Выполненные в рамках укрупненных совокупностей выделенных типологических группировок среднестатистические расчеты послужили основой для параметризации значений существующих в настоящее время стандартов и стандартообразующих факторов эффективности аграрного землепользования для различных по состоянию производства в относительно однородных группах хозяйств (табл. 1).

Далее определялись рыночно ориентированные стандарты, установленные по параметрам «фокусных» хозяйств, отбор кото-

Удельный вес хозяйств группы в общей численности

Распределение площадей с/х угодий по выделенным группам хозяйств

Распределение численности работающих в основном производстве по выделенным группам хозяйств

Рис. 2. Структура классифицируемой совокупности сельскохозяйственных предприятий Самарской области по соотношению выделенных групп хозяйств

Распределение основных фондов по выделенным группам хозяйств

Распределение суммарной товарной продукции по выделенным группам хозяйств

Распределение суммарной чистой прибыли по выделенным группам хозяйств

Рис. 3. Структура классифицируемой совокупности сельскохозяйственных предприятий Самарской области по соотношению выделенных групп хозяйств

Таблица 1

|

)^ о Q. |

ияниаэ |

1 о о СМ |

О o' |

^ s |

1 о o' 00 |

О o' от co |

|

|

Ф ф о с |

10X0 HNiBJOd и1яниЛС>| |

о o' 7 |

о о |

A °, о ° CM |

о о" со со |

о о" co CD |

|

|

§ |

У ‘ЛаоСом снЛнжвУЛф ен bmoltoi/m иоУвн |

с с о с с о |

) D |

o^ in co in in CM |

с С£ Lf сх |

> ) |

|

|

ф о ф § ф |

иУюао |

J) °. 2 $ |

|||||

|

го |

явэфотУв» |

1 о r^ in О T- |

|||||

|

и о л> о о. <8 |

о О I га о о. |

ХИН -нэниоэУоц |

|||||

|

<0 3 Е и о X |

эна -ододонСэеи О1яаонСэ£ |

о Ю 7 о_ |

о о" 7 О |

о in О in |

|||

|

ф ! ■е S п Е о. <0 fQ X |

‘яюонякгэдвшэс] C orn ‘вУАС1 яюон -явэ1иУоаеиоСи |

о OD 7 о in о 7 о о |

«я о о 7 о o' со |

1 о см" о in о |

o^ CM о o' co |

||

|

Е о |

Сэ1я± ‘вьвУюоУноф |

1 о о" |

CD |

о ° |

о о" |

CD o" |

|

|

-D ю . S CL С У |

эаюУоасиоСи |/\1онаонэо а OJO1KHBE вн |

см ОТ 7 in |

о со см о |

с сх ст с (Т сх |

) |

||

|

го н ।— о s т |

интви ионаовэЛ BJ 00 L ен |

о от 7 О_ |

из ” со |

о о" 00 |

о o' CM co |

||

|

3 Е о о X 6с о <0 о о |

S' § з Е | | | S 8 а§ В о. £ Е е" ° 3 2 ин х у о i ^ з р о х с Ф X <8 О Р) <8 <8 Q. О. О |

ф fe ф > га — .а га .о Т О_ 1= 0) ф С с CD _q >> >> asss h X 5 = ^ zr о -° ID ПЗ CD I 44 co im -8- га ci га га оз о 0) 1- QQ § т co 2 ^lX |

S 1 со . т с со го с а^а§: ф " к о о^? ф Я = СО — >s Ф S о X 5 S щ П -I О ™ S > -0 о о. о . 5 X О CL> S О ф с S £ |> S К Ш I £ |

Да ч О "СТ о _ S — sX

1 ? о a e-5 Ш X ^^ ст Ф 2 5&Ш |

|||

|

пшэониАяоаоэ оЦ |

= |

||||||

Продолжение таблицы 1

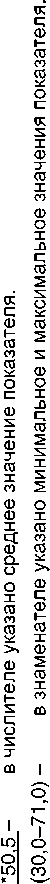

рых был осуществлен по следующей схеме. Совокупность предприятий каждой из выделенных относительно однородных группировок ранжировалась и распределялась в соответствующей иерархической последовательности по суммарным производственным затратам на 100 гектаров условной пашни от минимума к максимуму, а затем по чистой прибыли на ту же площадь условной пашни – от максимума к минимуму. Каждая из этих ранжировок изображалась в виде кривых спроса и предложения, совмещалась на общем графике, а их пересечение фиксировало точку рыночного ценового равновесия внутрихозяйственного агробизнеса (рис. 4).

На графике в «пограничном» к выделенным равновесным точкам «пространстве» из общего списка анализируемых хозяйств выбирались наиболее близкие к данной точке и по затратам, и по прибыли «фокусные» сельскохозяйственные предприятия. Параметры установленных таким образом хозяйств и принимаются в качестве существующих рыночно ориентированных стандартов эффективности регионального аграрного землепользования (табл. 2).

Завершающая стадия стандартизации эффективности регионального аграрного землепользования – оптимизация сложившихся стандартов с учетом освоения имеющихся резервов и неиспользованных ресурсов развития сельскохозяйственного производства области.

В качестве резервов рассматривались утраченные в последние десятилетия позиции сельского хозяйства в области урожайности сельскохозяйственных культур, продуктивности скота и птицы, производительности труда. Ресурсами же выступали малозатратные меры по адаптации специализации производства сельскохозяйственных предприятий к конъюнктуре рынка, приведение в сбалансированное состояние соотношения факторов производства в их триединстве «земля – труд – капитал» за счет консервации избыточной части сельскохозяйственных земель, изменения численности работников, привлечения в ограниченных масштабах дополнительных капиталовложений и др.

В рамках журнальной статьи невозможно, да и, пожалуй, нет необходимости подробно останавливаться на описании имеющихся резервов и ресурсов развития аграрного производства конкретного региона. Отметим только, что проведенный в Самарской области анализ изменений в аграрном секторе за последние 15–20 лет показал, что и резервы, и ресурсы здесь имеются и ждут освоения (таблицы 3 и 4). Естественно, последнее необходимо осуществлять с максимальным эффектом, на основе совмещенного оптимизационного моделирования организации производственного потенциала и структуры землепользования конкретных сельскохозяйственных предприятий. Для этого требуется математическое моделирование зависимости между вариантами вовлечения в процесс оптимизации имеющихся ресурсов и «реакции» на это конечных результатов освоения внутрихозяйственных резервов развития производства и землепользования. Поскольку решение этой задачи требует статистически достаточного массива исходных показателей, а выделенные в Самарской области типологические группировки сельскохозяйственных предприятий в значительной части оказались малочисленными, пришлось объединить их в четыре укрупненные совокупности.

Первую из этих совокупностей образовали две типологические группы, представленные либо охваченными глубоким кризисом, близкими к банкротству хозяйствами, либо приближающимися к такому состоянию сельскохозяйственными предприятиями. Во вторую совокупность также вошли две типологические группировки, занимающие в разной степени промежуточное положение между низко- и относительно рентабельным производством. В третью совокупность объединились типологические группы в целом благополучных по состоянию производства хозяйств, но имеющих определенные деформации в отдельных элементах своей производственной базы и (или) производственного процесса. Четвертая совокупность состоит из хозяйств – лидеров по всем параметрам их организации, функционирования и развития.

Рис. 4. Равновесная цена агробизнеса в Самарской области за 2002 год (среднестатистический уровень), тыс. р./га условной пашни иншип ионяоггэХ ял/'d "Э1Ч1 ‘кинвУижо и KHHB£Kindn этчаоно'п

Таблица 2

|

§ Ф о та л § ф ф та о W о о. (В О. та Ф в Е о о X ф 3 1 ф ■8-■8-та 5 Е & -о X та 5 |

11 т ГО О & о* 6 ф ф ст СТ о |

s T CD О |

О in co |

О CD g§ |

о o' co |

о o^ co |

о o' |

s ° CT-CM |

|

>x >x 5 H c cu ° СТ О ° ^ о. |

о о см CM |

o S o' o' 1- CM |

LO CM CM |

1 °, о о" o' CM «3 |

о o' CM CM |

o' o' O> LO |

||

|

h ‘Aaodox cнAнжвdAф вн вяоиоп ио№н |

5 |

m |

S |

00* co |

in 4 |

|||

|

BJ/h ‘xiqaogogoHdaE и xiqaondeE яlэoнивжodд |

= |

6? t' Q о |

5 |

0? о co s |

CO о |

|||

|

% ‘qiooNquagBiHaj |

5 |

CD oi |

5 |

52 |

°0J CM co |

co CM? in 52 |

||

|

■d ‘oiqi ‘BbAdi qioonquaintfoaEHodij |

o' co |

Jj ” |

s' |

о о |

CM G) О CM |

Д s CM |

||

|

аоМноф хннаонэо "d "oiqi вн ■d ‘внвЬ'юоЬ'ноф |

О о CM CO |

о ° о" CD

|

О cd co m |

^ S' o' o" co i- CM^ O) |

in CM CD CM |

‘i.S o' o' ■q- co |

||

|

■d "aiai ‘интви ионаоиэА bj 00L bh quiqgMdu ввюин |

LO О LO |

o’ rr O№ c5 52 |

5 co |

Q 3 |

°°-CM in CM |

c!>_S 8 5> CM cm |

||

|

, >3 . № О 2 5 s Й Е 2 х о к Е ф g X з 5 е та та о S со *0 о. 2 2 с х з Е х ф з о и 9 о 2 ф g X §3- 3 о s а ф та з ■Hi 2 та о. та u |

. о" ° s §; Q- CO f ^ S o CT CT I I ° ® ф Ф CD ^ СП ф CO О I CT £ £ X '5 fc $ -" -0 ф к > x -8- X 5 < u XT (Q CQ — ra 9 H 5 Ф S О £ T - го О E s tx co 5 н о s |

^ CD S m $ m ГО Ф °--8-8 т-e-g- ф ° = e Ф о _ > о т s - x > >- X < 1- Го о 2 s m co . 5 О О. CO Ф ? X О g E ^ H T c <> |

CL CO X X s 5 o 5. o m x TT CO о — I & о § X. 5 к o^X т н — s н s — CD -r CO >3 a о 5 CT 6 5 Q. О co т |

|||||

|

ПШЭОНиЛяОЭОЭ 5N |

— |

= |

= |

|||||

Продолжение таблицы 2

|

SHhodu |

1 |

||||||||

|

2 |

см °. |

CM O’ «8 |

|||||||

|

co |

cm.£ |

||||||||

|

---- J |

|||||||||

|

§ |

H CO CL H co |

CO |

|||||||

|

со |

co X |

BHhB£M±doMV |

IO |

5 |

7 |

4 co |

7 |

||

|

ф о rn |

-D I 0) co |

co |

oJ |

co |

|||||

|

О 5 ф ГП О го о О. та О. го та 3 Е о о х ф 3 ф ■8-та 3 О. О 1 та ■8 ф 3 1 го со $ о о Е £ ГО X го Е о |

о cl О 00 co о CL EI CO CL CL H о |

ojaoa ‘iqttoxoBd aiqHquBnda±B|/\| |

Б |

CM co X ID Ю |

? co |

o' co |

2 |

a? ID |

|

|

BtfAdl BlBLfUQ |

2 |

1

4. <4 V |

в |

1 — 00 о co ^_' |

от' |

O) |

|||

|

co cd H о О QQ co О CL EI S CO CL О H ^ co Я .0 H о о т т CD 0) EI О о ю о |

BXHHlOQBd ojohSo bh "d "oiqi ‘ni/MBodAoad И1Л1И>1ЭЭНИ±Э^ЭН£ |

3 |

CO о 7 Я co |

03 CD 5^ |

2 |

o' o' 7 Я co |

|||

|

BXMHiOQBd OJOHtiO BH интви ионаоиэА bj ‘w/MBodAoed Hi/\iiqHquai/\ia£ |

? ОТ |

Ю |

О co |

3 |

in co co |

||||

|

s co Cl о . Я cl s 6 -fl _D 1X CD О z о О |

Baiotioaenodu QJOHaoHOO BXHHlOQBd bh |

6? co~ co CN CD CO |

co CD CO |

p co CD CO |

CO co' co co |

P CD CD MCM Ttj- |

|||

|

интви ионаоиэА eJ 001- ен |

Ю LO CM CO |

1 <° SB |

p (D CO |

Г^- CD LO К CM LO ^ 00 |

p co co CD |

J- c7 Tit co |

|||

|

та о X 2 2 го го 8 >< о Го с 5 х 5 та о з s CD СО „ 5 Е з Е ф = о s з го о t ® S а £ | 8 М § в-g 1 о c о 5 |

co 5 ГО О о. s m _Д ф DC q m ш ф § X О s 2 co -CL 1- 5 S ГП >, Li I О X Ф 2 a -3 » a C = z e- о ф > Хф-Х—' q ф Д T = ro i 8 ф i i £ro = ^ CD О >чО- |

co 5 cu ■ s о a 8- K £ H S о ф T аз о m л co m > O q x co . а ф T s > >^ 1- аз о z8oc-5 f 2 S = CO-°I — ™ s m ф 5 i oc s m c |

О 1 2 6 $t§-= ^ alp x о S' Ф = Ф s ^ m X 3 t Q. Ф к/ Фсо°Е-_-т га x g = s а з s о 43 x s “ -5 x m s о x £ ф s q c ф § P s I о §;-& x § S |

||||||

|

ПШЭОНиАяОЭОЭ 5N |

— |

= |

= |

||||||

Таблица 3

|

ГО и О CD Q. го о & о го § о ф 3 i Е со & ГО ф 0. |

к tn 5 О О о Е X >. 2

о. х О 1 ф 2 z з | $ |

СМ 00 со см со" со |

со см" 7 00 cd" |

cd" ^г сю см см |

О) о" О) о CD |

О) со со 7 CD 03 со |

о о ш со |

о CD |

о см |

00 см |

сю |

|||

|

6 Е « X 5 ® 5 го о EI |

о о" Ю со ш" |

о со" см 1 со |

о со" см о О in CM |

О о' in со о о" со со |

о о о со о o' ю см |

о о о со |

О со см |

о ш ш |

о in |

о^ |

||||

|

в » з о 2 з 1 = 8 | ф ф Ф св о. о. * |

СО X м z i о. Ф з о ГО м Ф н S CD у |

CD CM" |

О) со" |

со см"' St |

1 |

о см" со |

см CD со |

со ю |

см |

см |

со о" |

|||

|

О 0) Е ГО со 2 О с 0) 0) ГО со |

>Х ^ I и Т ^2 5 о о ф S О 2 S см о. 2 «о ш с о> о © о TL |

co |

см |

О) см |

О) со |

^ |

со со ш см |

о о см |

о со со |

см о см |

см" |

|||

|

о i ° 5 О о ГО о I ф 1 1 Е 00 го © X с. |

CD^ |

^ |

см ^ со |

о о' со |

9 |

in ш CD см |

со ю см |

ю |

со |

со со" |

||||

|

з 4 | 3 s $ щ = 3 ф |

СП X" |

СП X" |

СП 3 |

СП X" |

СП |

н 3 |

CL |

CL |

hi |

|||||

|

3 ГО <0 С |

х 1— о о х )Х СП о Q. |

X X О Ю о ю о Cl со X X X СП о т CL Ф СО • |

го hi X т т CD х с; о о d о с |

3 CD CD О )S о X о. СП X СП о |

CD -8-о н Cl СП • |

>s ф 8 о CD О |

_0 =Г 1с X го 1-о о _0 н о о X СП 1— ^ CI о о. с |

о Q. § о си X СП о с; о X о си X |

СП X X н о о о о X ф =г >х X X X X ф о. ° >4 о ф X |

о ^ о ф СП X CL с )Х X X ф X 5 о |

о ф СП о. X )Х X X X о 1- о ф X ф о >х . $ X СП о |

X □Q о о X н о о. ф 3 X о. н о го X |

||

|

< е |

1- |

см |

||||||||||||

Таблица 4

Внутрихозяйственные ресурсы освоения резервов оптимизации стандартов эффективности регионального аграрного землепользования

|

№ п/п |

Состав ресурсов |

Содержание ресурса |

|

1 |

Корректировка специализации производства с целью ее адаптации к конъюнктуре рынка |

Расширение состава видов сельскохозяйственной деятельности для переориентации финансовых ресурсов населения региона с внешнего на собственного внутрирегионального производителя сельхозпродукции |

|

2 |

Достижение сбалансированности факторов производства в их совокупности «земля – труд – капитал» |

Консервация избыточных площадей сельскохозяйственных угодий, изменение (сокращение – увеличение) численности работников, трансформация внутрихозяйственной финансовой политики в распределении доходов между накоплением и потреблением, пропорциях в использовании заемного и собственного капиталов, соотношении в затратах на приобретение традиционной или новой техники и технологии |

|

3 |

Освоение адресной, приоритетной по отношению к конкретным земельным участкам финансово обеспеченной агротехнологии |

Ранжировка земельных участков по их «вкладу» в конечные экономические результаты хозяйственной деятельности и распределение между ними в зависимости от места в ранжированном ряду финансовых ресурсов на агротехнологическое обеспечение производственного процесса |

|

4 |

Техническая, технологическая и организационно-управленческая модернизация производственного процесса |

Применение высокоурожайных сортов растений, продуктивных пород скота и птицы, новейших агротехнологических приемов и способов содержания животных; обновление парка машин и механизмов, замена устаревших моделей на новые, высокопроизводительные, адаптированные к местным условиям эксплуатации; использование нетрадиционных источников энергетических ресурсов (ветро-, гидро- и биоэнергетики), восстанавливающих почвенное плодородие ингредиентов (сапропель и иные аналогичные средства); организация эффективного менеджмента на основе осуществления профессионального мониторинга социально-экономической ситуации и реальных условий хозяйственной деятельности, применение информационных технологий, стратегического и оперативного бизнес-планирования и проектирования |

|

5 |

Осуществление на внутри- и межхозяйственном уровнях агропромышленной кооперации и интеграции с целью противодействия недобросовестной по отношению к сельхозпредприятиям конкуренции со стороны посредников-перекупщиков, монополистов предприятий пищевой промышленности, оптовой торговли |

Организация межхозяйственных производственных и потребительских кооперативов по хранению, первичной обработке и промышленной переработке сельскохозяйственного сырья, реализации продукции его промышленной переработки, финансово-кредитное обеспечение указанных мероприятий на основе создания межхозяйственных финансово-кредитных объединений (кооперативов, товариществ на вере и т. п.) |

|

6 |

Развитие несельскохозяйственных видов деятельности и рабочих мест как способа повышения межсезонной занятости, роста доходов и материального уровня жизни сельскохозяйственных работников и членов их семей |

Организация подсобных промыслов, изготовление сувениров, ремонт бытовой техники, транспортных средств, зданий и сооружений, осуществление экологического и природоохранного надзора на окружающих территориях, создание рекреационного, гостиничного и туристического бизнеса и др. |

|

7 |

Улучшение социально-территориальных и инфраструктурных условий жизни работников сельского хозяйства и членов их семей, осуществление грамотной социальной политики на предприятиях и их объединениях |

Совершенствование расселения на основе выделения в сети населенных пунктов опорных центров, развитие дорожной сети и создание групповых систем поселений; пополнение и сохранение в нормальном состоянии объектов здравоохранения, просвещения, дошкольного воспитания, культуры, спорта, торговли и т. п. Содействие работникам сельхозпредприятий в жилищном строительстве и освоении приусадебного участка (предоставление на льготных условиях техники и транспортных средств, беспроцентного кредита; снабжение детских дошкольных учреждений, школ и больниц по себестоимости и в доступных для предприятия размерах производимой в хозяйстве продукцией (овощами, фруктами, мясом, молоком, яйцами) |

Освоение резервов и ресурсов оптимизации стандартов эффективности аграрного производства и землепользования в любом регионе, в том числе и в Самарской области, предстоит осуществлять в существенно дифференцированных условиях. Речь идет как о различиях в условиях хозяйственной деятельности, обусловленных местоположением предприятий на территории области, прежде всего относительно ведущих региональных центров урбанизации, индустриализации и социально-культурной организации, так и о состоянии собственно внутрихозяйственного производственного потенциала и организации производственного процесса каждого хозяйства в их относительно однородных по дифференцирующим признакам укрупненных сочетаниях. Поэтому для каждого такого сочетания требуется конкретизация реальных условий оптимизации производства и землепользования, дифференцирующие в параметризи-рованной форме возможности, масштабы, пропорции и приоритеты осуществления необходимых преобразований.

В методическом плане решение такого рода задачи целесообразно осуществлять на основе многофакторного регрессионного анализа и разработки уравнений регрессии, независимыми переменными в которых выступают показатели состояния и организации производственной базы сельскохозяйственных предприятий, а зависимыми – характеристики конечных результатов хозяйственной деятельности. Применительно к Самарской области такая разработка была выполнена в следующих ситуациях:

-

а) без распределения исследуемой выборки хозяйств на типологические группы и по поясам взаимодействия с региональными опорными центрами;

-

б) без выделения типологических групп хозяйств, но с их разделением по поясам взаимодействия с региональными опорными центрами;

-

в) с распределением анализируемой выборки хозяйств по типологическим группам и поясам взаимодействия;

-

г) при объединении для аналитических целей типологических групп хозяйств в четыре укрупненные совокупности, разграни-

- ченные по поясам доступности к региональным опорным центрам.

Собственно регрессионный анализ осуществлялся в два приема: вначале на «сжатой» в результате покомпонентного анализа информации, а затем – по первичным статистическим показателям.

В первом случае осуществлялся предварительный общий анализ «узких мест» в состоянии производственной базы и организации производственного процесса ( Х i ), ограничивающих объемы валового и товарного производства основных видов выпускаемой в аграрном секторе региона сельскохозяйственной продукции в ее физическом и совокупном денежном выражении ( Y i ). В соответствии со сложившейся в Самарской области структурой валовой и товарной продукции сельского хозяйства в регрессионном анализе исследовалось 10 уравнений регрессии, зависимыми переменными для которых выступали: стоимость (в тыс. р.) производимой на конкретных предприятиях суммарной валовой ( Y 1) и товарной ( Y 2) продукции, а также объемы в физических единицах ( ц ) валовой и товарной продукции зерновых (соответственно Y 3 и Y 4), молока ( Y 5 и Y 6), мяса крупного рогатого скота ( Y 7 и Y 8), свинины ( Y 9 и Y 10).

Что касается включенных на этом этапе в регрессионный анализ независимых переменных, то в их состав вошли следующие расчетные векторные количественные агрегаты:

-

Х 1 – «труд и капитал»;

-

Х 2 – «земельный ресурс»;

-

Х 3 – «диверсификация структуры товарной продукции в растениеводстве и фондовооруженность сельскохозяйственного труда в целом»;

Х 4 – «диверсификация структуры товарной продукции и энергооснащенность производства в животноводстве».

На втором этапе регрессионного анализа решалась следующая задача: определение характера и степени влияния параметров состояния производственного потенциала хозяйства на удельные показатели продуктивности и эффективности внутрихозяйственного производственного процесса. Исследовались четыре вида уравнений рег- рессии, зависимыми переменными для которых выступали суммарная чистая прибыль (Q1); суммарные производственные затраты (в тыс. р.) (Q2) и производительность труда (в тыс. р. валовой продукции) на единицу условной пашни (Q3); производительность труда (в тыс. р. валовой продукции) в расчете на одного занятого в основном производстве (Q4);.

Совокупность независимых переменных на этом этапе регрессионного анализа представляли:

Z 1 — «земельная» нагрузка на одного среднестатистического работника основного производства, га условной пашни;

Z 2 — средневзвешенный по хозяйству коэффициент плодородия почв;

Z 3 — фондообеспеченность производства, тыс. р. основных производственных факторов на 100 га условной пашни;

Z 4 — фондовооруженность труда, тыс. р. основных производственных фондов на одного среднегодового работника основного производства;

Z 5 — энергооснащенность, тыс. р. энергопотребления в расчете на 100 га условной пашни;

Z 6 — энерговооруженность труда, тыс. р. энергопотребления в расчете на одного среднегодового работника основного производства;

Z 7 — уровень товарности продукции, производимой в хозяйстве в целом, %;

Z 8 — уровень товарности продукции растениеводства, %;

Z 9 — уровень товарности продукции животноводства, %;

Z 10 — уровень зернового производства, %;

Z 11 — уровень производства мяса крупного рогатого скота, %;

Z 12 — уровень производства молока, %.

В общей сложности было разработано 133 регрессионных моделей, в том числе по ситуации «а» 13, «б» 16, «в» 39 и «г» 655. Пример одной из статистически значимых моделей приведен в таблице 5, а результа- ты регрессионного анализа влияния характеристик развития и организации производства (в покомпонентной форме параметризации) на объемы выхода основных видов приведены в таблице 6.

Полученные в процессе анализа уравнения регрессии обеспечили необходимую количественно выраженную информационную основу для формулировки общих (в целом по области и всем категориям сельскохозяйственных предприятий), особенных (в разрезе типологических групп хозяйств и их четырех укрупненных совокупностей) и специфических (для поясов взаимодействия с опорными центрами) положений в выборе видов структурных преобразований в производственной системе аграрного сектора.

Дальнейшие расчеты и обоснования перспектив развития аграрного производства и землепользования Самарской области выполнялись по специально созданной для рыночных условий методике сопряженной оптимизации производства и зем-лепользования6 сельскохозяйственных предприятий. Для каждой из четырех укрупненных совокупностей типологических групп хозяйств были обоснованы конкретные преобразовательные мероприятия, необходимые для замещения ныне существующих новыми стратегическими стандартами эффективности аграрного землепользования. В числе этих мероприятий рекомендуются следующие преобразования:

-

• обеспечение адаптации специализации сельскохозяйственных предприятий к конъюнктуре рынка на основе оптимизации состава, расширения и модернизации видов осуществляемой в хозяйствах производственной деятельности. Для Самарской области необходимо создать предпосылки для приоритетного развития животноводства, овощеводства и картофелеводства, дифференциации их масштабов в разрезе поясов взаимодействия с региональными опорными центрами;

-

• освоение гибкой системы землеустройства, позволяющей ежегодно корректиро-

- Таблица 5

Регрессионная модель влияния состояния * производственного потенциала и производственного процесса на величину чистой прибыли в выделенных типологических группах сельскохозяйственных предприятий Самарской области

|

Область в целом |

Статистические оценки уравнения |

|

Множественный R |

0,9708 |

|

R-квадрат |

0,9424 |

|

Нормированный R-квадрат |

0,9380 |

|

Стандартная ошибка |

6,0147 |

|

Коэффициенты |

|

|

Земельная «нагрузка» на одного занятого в основном производстве, усл. га |

0,0275 |

|

Коэффициент плодородия почв |

-0,4801 |

|

Фондообеспеченность на 100 га условной пашни, тыс. р. |

0,0019 |

|

Фондовооруженность труда на одного среднегодового работника основного производства, тыс. р. |

-0,0052 |

|

Энергооснащенность на 100 га условной пашни, тыс. р. |

0,0018 |

|

Энерговооруженность труда на одного среднегодового работника основного производства, тыс. р. |

-0,1108 |

|

Общий коэффициент товарности, % |

0,0141 |

|

Коэффициент товарности по растениеводству, % |

-0,0146 |

|

Коэффициент товарности по животноводству, % |

-0,0084 |

|

% товарности по зерну |

0,0289 |

|

% товарности по мясу крупного рогатого скота |

-0,0003 |

|

% товарности по молоку |

0,0295 |

|

Активный пояс в целом |

|

|

Множественный R |

0,9784 |

|

R-квадрат |

0,9572 |

|

Нормированный R-квадрат |

0,9460 |

|

Стандартная ошибка |

8,6651 |

|

Коэффициенты |

|

|

Земельная «нагрузка» на одного занятого в основном производстве, усл. га |

0,0474 |

|

Коэффициент плодородия почв |

-1,2329 |

|

Фондообеспеченность на 100 га условной пашни, тыс. р. |

0,0019 |

|

Фондовооруженность труда на одного среднегодового работника основного производства, тыс. р. |

-0,0063 |

|

Энергооснащенность на 100 га условной пашни, тыс. р. |

0,0019 |

|

Энерговооруженность труда на одного среднегодового работника основного производства, тыс. р. |

-0,2599 |

|

Общий коэффициент товарности, % |

0,0385 |

|

Коэффициент товарности по растениеводству, % |

-0,0487 |

|

Коэффициент товарности по животноводству, % |

-0,0146 |

|

% товарности по зерну |

0,0839 |

|

% товарности по мясу крупного рогатого скота |

0,0296 |

|

% товарности по молоку |

0,0358 |

* в первичных статистических показателях

-

• обеспечение сбалансированности состава, масштабов и качественных параметров факторов аграрного производства в их триединстве «земля – труд – капитал» на основе консервации избыточной части земельных ресурсов, изменения численности и состава работников, привлечения в доступных размерах дополнительных капиталовложений;

-

• обновление семенного и селекционного ресурсов, освоение прогрессивной агротехнологии, организации труда и управления;

-

• переход на капиталосберегающую строительную политику, использование ресурсосберегающих нетрадиционных источников энергии, оптимизация финансовой политики, освоение современных рыночных принципов, механизмов и инструментов управления производственным процессом.

Осуществление перечисленных мероприятий обеспечит оптимизацию стандартов эффективности регионального аграрного землепользования, количественные параметры которых приведены в таблице 7.

Освоение оптимизированных стандартов эффективности

Важно понимать, что без разумной организации достаточно сложного процесса практического перехода от сложившихся к перспективным оптимизированным стандартам эффективности регионального аграрного землепользования вряд ли можно рассчитывать на его успешное выполнение. Поэтому обозначим узловые, «реперные», пункты осуществления подобного перехода:

Выбор приоритетной последовательности проведения мероприятий по оптимизации стандартов эффективности осуществляется на межгрупповой основе и в рамках каждой типологической группы сельскохозяйственных предприятий в разрезе последовательных этапов перехода от сложившихся к оптимизированным стандартам эффективности аграрного землепользования. Критерием выбора наиболее рационального решения в обоих случаях выступает сравнительная (межгрупповая либо поэтапная) оценка величины ожидаемой чистой прибыли в абсолютных и относительных (в расчете на единицу дополнительных капитальных вложений) показателях.

Как следует из приведенных в таблице 8 данных, наиболее высокий показатель чистого дохода ожидается при реализации оптимизационных мероприятий в полном их объеме для первой укрупненной совокупности типологических группировок сельскохозяйственных предприятий. Динамика этого абсолютного показателя по укрупненной совокупности в целом такова: от убытка в 890 тысяч рублей на исходном, «стартовом» рубеже, до 26 838,81 миллиона рублей при завершении оптимизационного процесса.

В данном случае потребность в дополнительных капиталовложениях оказалась не самая высокая – 6 337,16 миллиона рублей против 10 184,27 миллиона рублей в четвертой и 7 164,64 миллиона рублей во второй укрупненных группировках. Характерно также и то, что удельный показатель «выхода» чистого дохода на миллион рублей дополнительных капитальных вложений достаточно ощутимый – 4,24 миллиона рублей.

Второе место в приоритетной последовательности оптимизационного процесса принадлежит третьей укрупненной совокупности типологических группировок. Эта совокупность лидирует после первой укрупненной совокупности по абсолютному показателю чистого дохода (15 733,53 млн р.) и для этого нуждается в несколько больших, нежели в первой, но меньшей по сравнению с прочими укрупненными совокупностями дополнительных капиталовложениях. Решающее же значение имеет тот факт, что удельный доход в расчете на единицу до- полнительных капитальных вложений, хоть и в малых размерах, но превышает аналогичный показатель по первой укрупненной совокупности и является существенно большим в сравнении с двумя остальными совокупностями.

Третье место по приоритетам осуществления процесса оптимизации стандартов эффективности закрепляется за четвертой укрупненной совокупностью типологических группировок, где расчетный абсолютный показатель ожидаемого чистого дохода равен 14 216,39 миллиона рублей, то есть имеет достаточно существенную величину. И хотя в этом случае потребуются крупные дополнительные капитальные вложения, в сопоставлении с другими совокупностями их окупаемость достигает самого высокого показателя: 4,41 миллиона рублей чистого дохода на 1 миллион дополнительных капиталовложений.

На последнем, четвертом месте остается вторая укрупненная совокупность, где воспроизводится минимальная часть дополнительного совокупного чистого дохода. В этом случае требуются достаточно крупные дополнительные инвестиции и ожидается, по сути, минимальная окупаемость последних.

Своя тенденция характерна для ранжировки приоритетной последовательности осуществления оптимизационного процесса в разрезе каждой отдельно взятой укрупненной совокупности типологических группировок сельскохозяйственных предприятий области.

Так, если в первой совокупности в результате минимальных преобразований (оптимизации размещения посевов сельскохозяйственных культур по конкретным земельным участкам с учетом их плодородия и степени истощения) убыточную экономику все-таки удается перевести в низкорентабельную (с -0,89 миллиона рублей убытка до 80,76 миллиона рублей прибыли), то во второй укрупненной совокупности следствием проведения тех же мероприятий ожидается переход от убытка в -2,79 до прибыли в 118,25 миллиона рублей.

Несколько лучше в этом отношении обстоит дело в двух остальных укрупненных

Таблица 8

|

о. 3 § 3 i 5 Ф 2 E 3 e S ф 3 3 E 3 § e о 4 |

о н cl g ф о 2 го 2 с о ° % О о « X о сО ш |

С го н 0 |

со со 00 |

1 |

С га н О |

1 |

1 |

С го н О |

1 |

1 |

га го н О |

1 |

1 |

|

£ । -о 5 । О ё го о S Го Э Го О- |5 чш |

со |

ю о со |

00 о^ (XI (XJ |

00 О) |

1 |

||||||||

|

= 1 m ° х d о । S СО О Д £ ф О го О Y £ m j н га 3 си о 2- S ° “ 5 5 ° |

ю со со |

о 00 сю о о |

L0 cJ со со |

LO см со со |

1 |

||||||||

|

_ 1 . ГО го s У а н о 9 6 t 3 £ Ф S « ГО Го ^ Ю н о га О О Оф X £ 4 ~ 9 ° о О ^™° |

со 00^ |

но о со |

со °° со со |

00 со см со со |

1 |

||||||||

|

Q. 3 ^ О га Ф и CD 'O о 'О >3 3 E о 3 з- |

? м И ° 5 ° £ ГО >,Ю 2 о о X О о ¥ о ш |

00 ю ю |

о 1О со |

1 |

1 |

||||||||

|

го , го 5 , о О | о го о н s го Э го о" |5 чш |

со со со-Сч1 oj |

со o' |

со OJ |

^ со" |

с5 см о со |

00 ел |

со с» о ю 00 |

со |

|||||

|

= 1 m ° Н С Ч о 8 Н О го g t I I х m у го ° ГО С 2 о ^о^ |

со LO |

о |

CXJ о со со |

о |

со 'хГ со" 00 ю со |

со |

со о^ o' LO О) со |

со 00 |

|||||

|

го i го о § о 9 9 3 £ ф Е s cl >» । а ^ ю |_ о го о о о Х £ Го С[ с Л ° ° ГО О m о |

со 00 |

о o' |

со LO со ю |

о |

о LO L0 см |

со о аГ |

о со" о О) |

00 LO о" |

|||||

|

3 3 л <в <6 5 °Е е о |

го о с ф д i| 5 го со |

го со га о X ф и * го ^ 5 2 |

го о с ф л i| 5 го со |

го со го о с ф X X * го ^ 5 2 |

го о с ф X i| 5 го со |

го со го О га Ф X X * го ^ 5 2 |

го о га ф X i| 5 го со |

го со га о га Ф X X X * го ^ 5 2 |

|||||

|

в < е |

1- |

CN |

со |

^ |

|||||||||

|

03 н CD |

1 ей со' го |

1 |

С[ о о. го -D О Ф аз си со |

см го о ю сэ cd' со LO со |

1 1 |

|

ю О со' со со со |

1 |

3 со |

1 |

||

|

со о со |

1 |

со со со со |

1 |

||

|

1 |

1 |

CD со со' ей |

о |

||

|

о сэ о 00 со |

СМ см CD |

го ю со' го ио |

|||

|

со' Ю со CD |

О |

со ю о |

|||

|

ю о см см |

СО |

СТ) со о со го со см |

'd- |

||

|

6 го Ф _п

2 е; го

|

ГО о с ф ф S 51 го >1 со |

6 с ф _п X 1- X 2 ^ е; го 8 го ^ го < ^ |

03 о с ГО ф S 5е го >1 со |

||

|

ю |

со |

сочетаниях: в третьей и особенно четвертой. Однако и в этих случаях, исключая четвертую укрупненную группировку, рост доходности производства минимальный. Следовательно, для всех укрупненных совокупностей, исключая четвертую, где сложилась устойчивая и достаточно адаптированная к современным условиям эффективная производственная структура, необходимо одновременно с «косметическими» изменениями с самого начала осуществлять и более серьезные преобразования организационно-экономического плана.

В частности, заметный прирост чистого дохода, причем при умеренном увеличении необходимых капиталовложений, обеспечивает, особенно в первой и третьей укрупненных совокупностях, трансформация специализации производства на основе оптимизации распределения земельных участков хозяйства по наиболее выигрышным с точки зрения конъюнктуры рынка отраслям и видам производства. Такого рода корректировка обеспечивает прирост чистого дохода в I укрупненной совокупности – до 15 034,58 миллиона рублей, во II – до 6 610,23 миллиона рублей, в III – до 29 76,51 миллиона рублей. При этом удельные показатели эффективности осуществления оптимизационного процесса по величине чистого дохода на единицу дополнительных капиталовложений увеличиваются в 10–15 раз.

Учитывая характерный для начального этапа дефицит средств, целесообразно сразу же сбалансировать факторы производства, в частности, осуществить консервацию избыточных площадей сельскохозяйственных угодий, списать физически и морально устаревшую технику. При этом, естественно, «масса» чистого дохода в его абсолютных показателях несколько сократится, но зато хозяйства получат возможность осуществлять необходимые преобразования без чрезмерных «нагрузок» неиспользуемых земель и изношенных ресурсов.

Выполнив программу первого этапа и накопив необходимую «массу» первоначального капитала, хозяйства получают возможность восстановить свое землепользование, включив в хозяйственный оборот ранее законсервированные земельные участ- ки. Одновременно целесообразно будет реализовать и мероприятия с целью создания на основе межхозяйственной кооперации объектов по хранению, первичной обработке и переработке производимого в хозяйствах сельскохозяйственного сырья.

В комплексе с другими мерами решение этой задачи по сравнению с исходным уровнем чистого дохода в суммарном его исчислении обеспечит увеличение в первой укрупненной совокупности с -0,89 до 26 839,69 миллиона рублей, во второй – с -2,79 до 10 527,13 миллиона рублей, в третьей – с -0,55 до 15 733,57 миллиона рублей и в четвертой – с 11,93 до 14 216,39 миллиона рублей.

Как видим, результат внушительный, заслуживающий приложения усилий для его достижения. Однако последнее может оказаться нереализуемым, если не будет освоен второй «реперный» пункт организации процесса освоения стандартов эффективности – создание организационной структуры, способной эффективно управлять данным процессом.

Судя по составу задач практического использования стандартов эффективности регионального аграрного землепользования, можно полагать, что процесс их освоения выступает как многоаспектный, охватывающий различные сферы жизнедеятельности как в производственном, так и в непроизводственном секторе, на региональном уровне, в отраслевом и межотраслевом разрезах. Основными из этих сфер выступают:

-

• экономика, организация и управление аграрным производством как подсистемой более широких охватывающих территориальных социально-экономических систем;

-

• механизмы функционирования регионального аграрного землепользования в системе связей и зависимостей реформируемого социально-экономического и земельного строя;

-

• стратегическое прогнозирование, бюджетное планирование и инвестиционное проектирование в агропромышленном комплексе на федеральном и региональном уровнях, на предприятиях и их объединениях;

-

• освоение достижений научно-технического прогресса в сельскохозяйственном землепользовании, аграрном производстве и смежных с ним отраслях агропромышленного комплекса;

-

• развитие рынка земельных участков, земельно-недвижимых объектов и комплексов, его регулирование и саморегулирование;

-

• формирование производственной, рыночной и социальной инфраструктуры;

-

• правовое обеспечение аграрного производства и землепользования, оснащение техническими, технологическими, природоохранными и иными нормативами и правилами осуществления производственной и финансово-экономической деятельности;

-

• освоение информационных технологий в организации аграрного производства, регулировании земельного рынка, государственной земельной учетной, налоговой, инвестиционной, кредитной и иных видов хозяйственной политики.

Помимо многообразия задач и сфер освоения стандартов эффективности регионального аграрного землепользования, существенным фактором организации системы управления выступает объективно неизбежный «плюрализм» форм собственности участников этой системы. Наряду с органами федерального, субъектов федерации и муниципального управления в данном процессе в той или иной мере будут принимать участие предприятия, организации и учреждения не только государственной, но и негосударственной, частно-предпринимательской форм собственности.

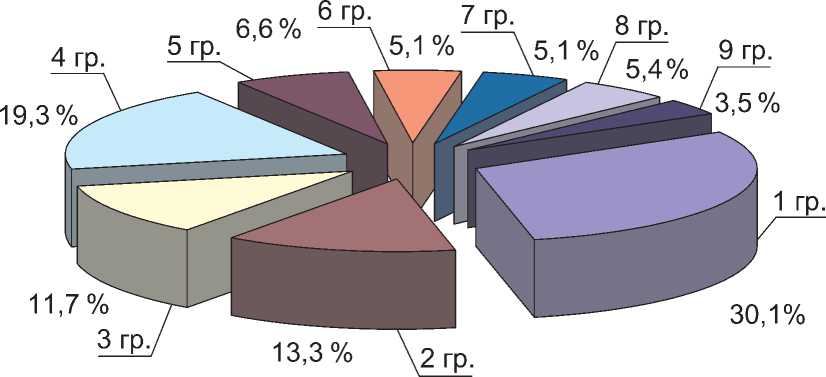

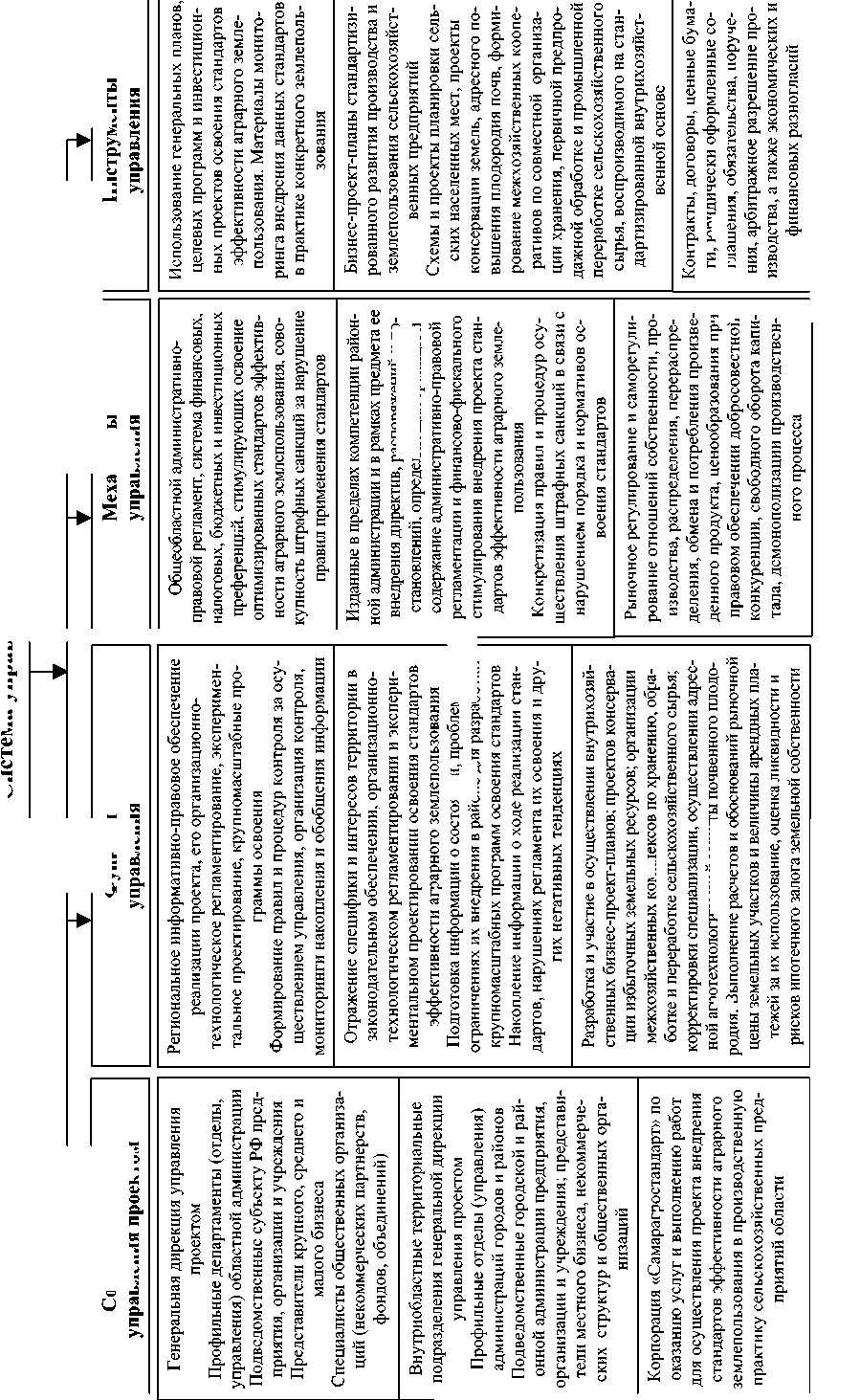

На основе сформулированных общих положений нами разработана и предлагается как вариант для использования изображенная в схематическом виде структура системы управления процессом освоения стандартов эффективности регионального аграрного землепользования (рис. 5).

Формируя дееспособную систему управления, остановимся на третьем «реперном» пункте процесса перехода к оптимизированным перспективным стандартам эффективности регионального аграрного землепользования – экономических механизмах осуществления данного процесса. Здесь

R S

s s z

s я V - z s u a я s z

5 >к s >s

s

и

в в 5

is z 41 2

s D.

Рис. 5. Система управления проектом освоения стандартов эффективности аграрного землепользования

я я

>я s z

z

я

2 5

Я S X v -

X X X X

X s я z > e

z OJ -

S §

s

Я о

=

s

О

E

принципиальное значение будет иметь следующее:

-

• создание внебюджетного фонда финансирования процесса разработки и освоения результатов стандартизации эффективности регионального аграрного землепользования;

-

• экономическое стимулирование притока частного капитала в сферу регионального аграрного землепользования и его стандартизации;

-

• обеспечение в приоритетном порядке преференций (налоговых, инвестиционных, компенсационных, дотационных, финансово-кредитных и других) для сельскохозяйственных предприятий, активно осваивающих стандарты эффективности использования своих земельных ресурсов;

-

• применение в системе земельных отношений показателей полноценной (в научнометодическом плане) равновесной рыночной цены земельных участков, земельнонедвижимых объектов и комплексов; осуществление в связи с этим ревизии результатов кадастровой оценки земельных ресурсов сельскохозяйственных предприятий Самарской области;

-

• оздоровление финансового положения сельскохозяйственных предприятий области на основе реструктуризации их задолженностей, страхования ипотечного

залога сельскохозяйственных земель, санации близких к банкротству хозяйств-аутсайдеров.

Наряду с экономическими механизмами существенное значение для осуществления стандартизации регионального аграрного землепользования будет иметь достаточная по составу и содержанию правовая база управления данным процессом. В числе наиболее актуальных, требующих первоочередной разработки следует выделить такие законодательные документы, как:

-

1. Закон Самарской области «О стандартизации и стандартах эффективности регионального аграрного землепользования»;

-

2. постановление правительства Самарской области «О создании Самарского агентства «Агростандартконсалтинг»;

-

3. постановление правительства Самарской области «О мерах по стимулированию стандартизации и освоению стандартов эффективности регионального аграрного землепользования»;

-

4. постановление правительства Самарской области «О мониторинге освоения стандартов эффективности регионального аграрного землепользования»;

-

5. постановление правительства Самарской области «Об информационном обеспечении стандартизации регионального аграрного землепользования».