Стандартные слитки металла на ближнем востоке в эпоху энеолита - бронзовом веке

Автор: Авилова Л.И., Терехова Н.Н.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Археология и естественнонаучные методы

Статья в выпуске: 220, 2006 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14327965

IDR: 14327965

Текст статьи Стандартные слитки металла на ближнем востоке в эпоху энеолита - бронзовом веке

Л.И. Авилова, H.H. Терехова

СТАНДАРТНЫЕ СЛИТКИ МЕТАЛЛА НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ

В ЭПОХУ ЭНЕОЛИТА - БРОНЗОВОГО ВЕКА*

Среди многочисленных аспектов истории развития металлопроизводст-ва на Ближнем и Среднем Востоке существуют проблемы, которым до сих пор не уделено должного внимания. В частности, мы имеем в виду проблему появления и распространения стандартизированных металлических слитков. Нет достаточной ясности в вопросе о том, где, когда и в какой форме появляются наиболее ранние экземпляры? Какой они охватывают ареал, где существует их наибольшая концентрация и т.д.? Между тем все эти вопросы чрезвычайно важны, поскольку имеют отношение к установлению возможных контактов и определению направления культурно-исторических и производственных связей древнего населения.

В данной работе мы попытались систематизировать и проанализировать ту информацию, которая имеется по данной теме на сегодняшний день.

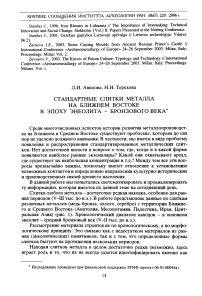

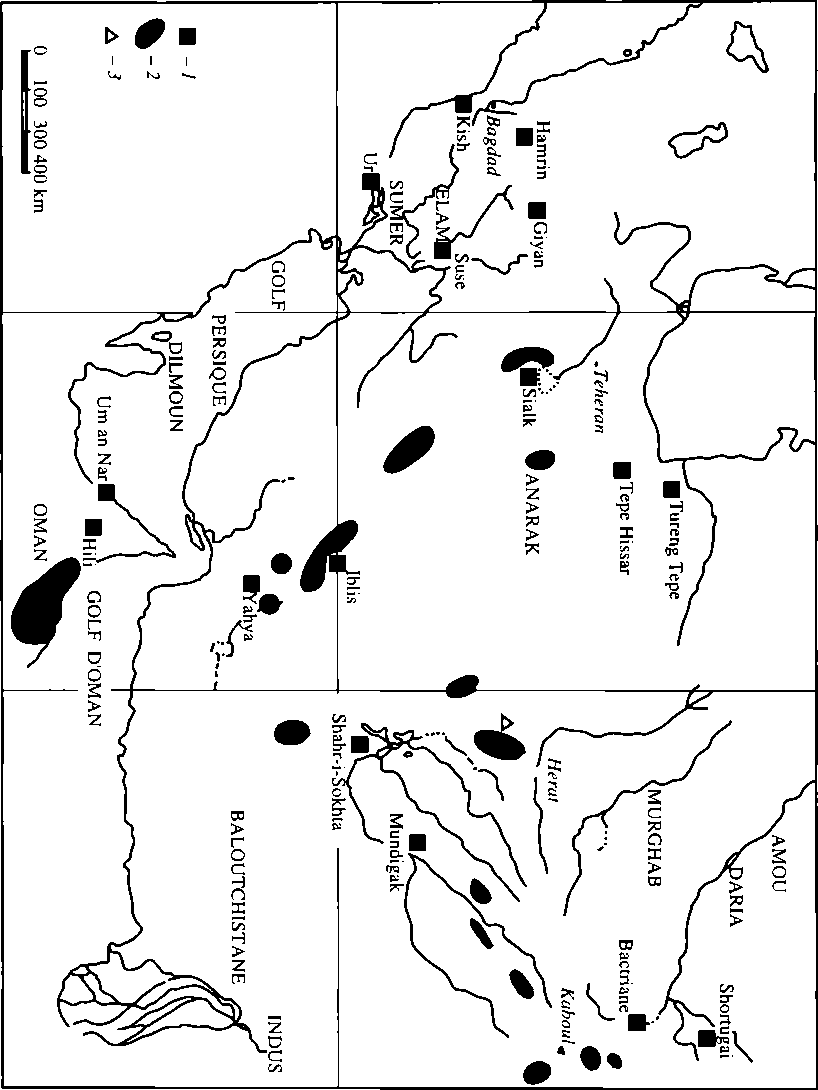

Слитки любого металла - достаточно редкая находка, особенно для ранних периодов (V-Ш тыс. до н.э.). В работе представлены данные по слиткам различных металлов (медь-бронза, золото, серебро) с территории Ближнего и Среднего Востока (Анатолия, Месопотамия, Палестина, Иран, Центральная Азия) (рис. 1). Хронологический диапазон находок - в основном энеолит - средний бронзовый век (V-П тыс. до н.э.).

Рассмотрение материала строится не по хронологическому, а по морфологическому принципу. Это связано как с недостатком материалов из ранних (энеолитических) памятников, так и с тем, что определенные формы слитков бытуют на протяжении нескольких периодов.

Находки слитков металла в целом достаточно редки (возможно, здесь играет роль и то, что их не всегда удается идентифицировать именно как

КСИА АРХЕОЛОГИЯ И ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЕ МЕТОДЫ ВЫП. 220. 2006 г.

Рис. 1. Карта распространения слитков различных металлов на Ближнем и Среднем Востоке в энеолите - бронзовом веке

1 - памятники с находками плоско-выпуклых слитков меди-бронзы; 2 - памятники с находками медно-бронзовых слитков-прутков; 3 - памятники с находками слитков драгоценных металлов; 4 - памятники с находками «больших булавок»; 5 - памятники, упоминаемые в работе; 6 - граница распространения «больших булавок»

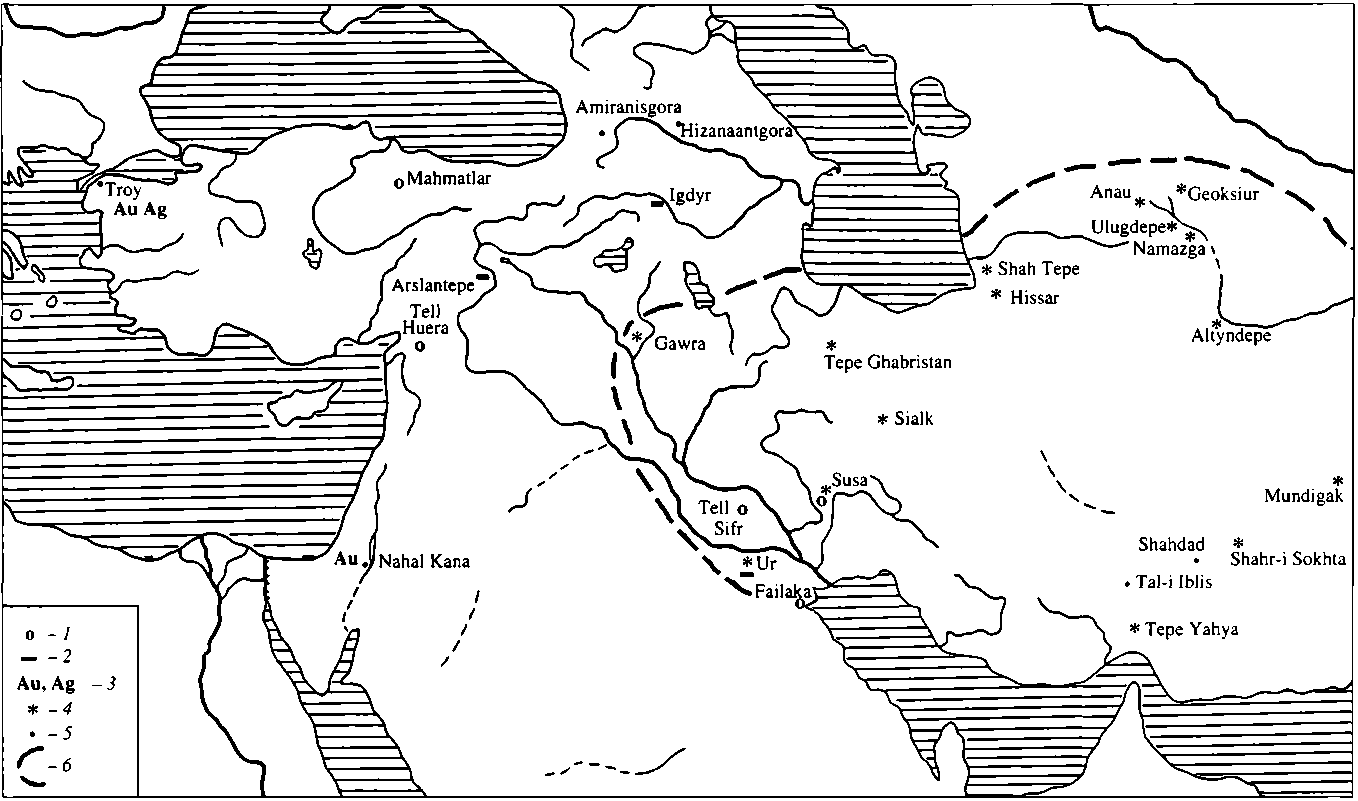

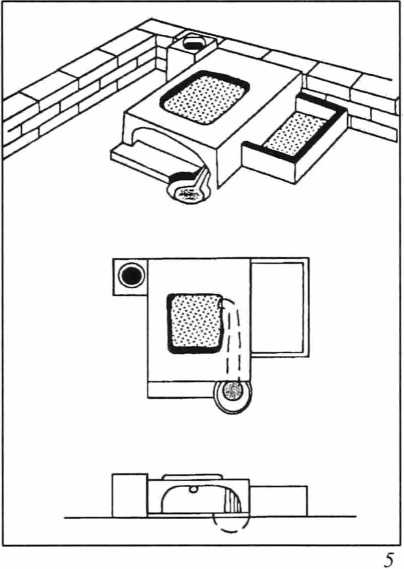

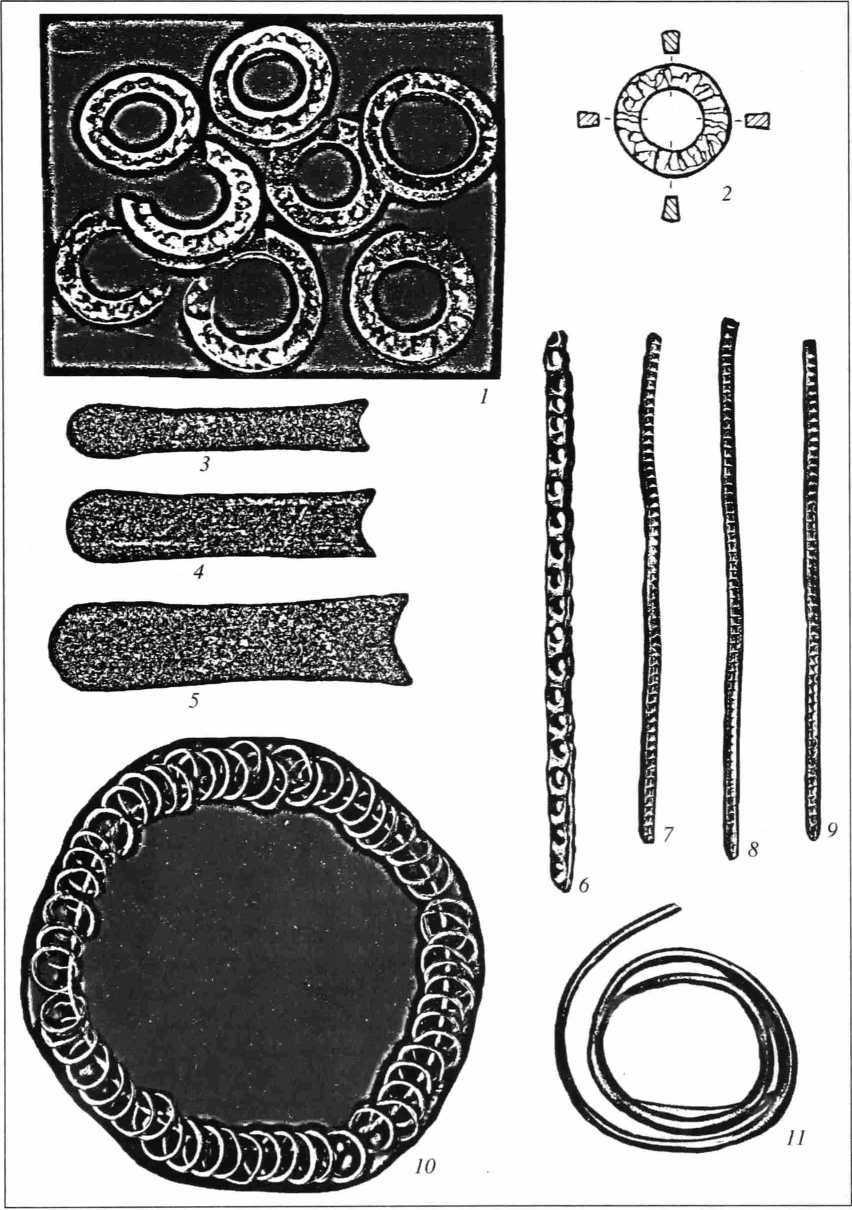

слитки), тем не менее, можно утверждать, что в Ш тыс. до н.э. уже существовал довольно широко распространенный тип крупных слитков меди-брон-зы характерной формы - круглые плоско-выпуклые лепешки, достаточно пористые, с раковистой поверхностью. Они известны в литературе как «bunshaped ingots». Форма слитка соответствует форме того углубления («изложницы»), в которое выпускали выплавленный металл из печи. В Иране, на поселении Шахдад, раскопан обширный производственный комплекс середины ПТ тыс. до н.э., состоявший из 29 помещений. Здесь хранили руду и выплавляли металл, выпуск его осуществлялся именно в земляные углубления-изложницы (Pigott, 1999. Figs. 6, 7) (рис. 2, 5).

Плоско-выпуклые слитки известны в Ш-П тыс. до н.э. в ряде регионов Ближнего Востока (рис. 1). В частности, из памятников Ш—П тыс. до н.э., расположенных по берегам Персидского залива (там, где локализовались «страна Маган» и «страна Дильмун», известные по клинописным текстам как поставщики металла в Месопотамию), происходит ряд характерных находок (Моогеу, 1994. Р. 244). Два таких же слитка найдены в Телль Хуэре в Сирии, они датируются серединой Ш тыс. до н.э. (Moortgat, Moortgat-Correns, 1978. Р. 66, fig. 29).

К сожалению, анализы состава металла слитков чрезвычайно редки. Тем более важным представляется комплекс из Суз времени РД Ш В, т.е. середины Ш тыс. до н.э., известный как «ваза с кладом». В состав клада входил крупный медный сосуд, а также второй, керамический расписной. В расписном сосуде было обнаружено 48 различных предметов и шесть плосковыпуклых слитков (Tallon, 1987. № 687-692) (рис. 2, 1-3). Опубликованы описания всех шести слитков и анализы пяти из них. Пробы на всех пяти слитках брались из нескольких участков, так что для каждого слитка имеется несколько анализов (Tallon, 1987. Р. 195, 321, 328. Р1. 262-264). Приведем описание слитков.

Слиток № 687. Вес 2,930 кг, Д 139 мм, высота 48 мм, состав металла: медь, As 1%, Fe 0,26, Ni 1,1%.

Слиток № 688. Вес 2,073 кг, Д 122 мм, высота 42 мм, состав металла: медь, As 2%, Fe 0,34, Ni 0,21%.

Слиток № 689. Вес 2,033 кг, Д 118 мм, высота 42 мм, состав металла: медь, As 1,3%, Ni 0,86%.

Слиток № 690. Вес 1,885 кг, Д ПО мм, высота 42 мм, состав металла: медь, As 1-1,2%, Fe 0,44, Ni 1,2-1,8%.

Слиток № 691. Вес 1,440 кг, Д 120 мм, высота 34 мм, состав металла: медь, As 2,2%, Fe 0,24, Ni 0,38-0,59%.

Слиток № 692. Вес 1,556 кг, Д 128 мм, высота 57 мм. Анализа нет.

Итак, вес слитков колеблется от менее чем 1,5 кг до почти 3 кг, диаметр -от 110 до 139 мм, высота - от 34 до 57 мм.

Во всех пяти проанализированных слитках присутствует 1-2% мышьяка, в четырех обнаружена примесь железа 0,2-0,4%, никель имеется во всех пяти, его концентрация колеблется от 0,2 до 1,8%.

По составу металла можно отождествить эти находки с продукцией одного из наиболее крупных месторождений медных руд на территории Ира-

Рис. 2. Плоско-выпуклые слитки меди-бронзы III тыс. до н.э. и медеплавильный комплекс середины III тыс. до н.э.

1-3 - Сузы, «ваза с кладом», середина III тыс. до н.э. (по: Tallon, 1987); 4 - четверть плоско-выпуклого слитка из телля F6 на о. Файлака, рубеж Ш-П тыс. до н.э. (по: Hiirtel, Tallon, 1990); 5 - план и реконструкция медеплавильного комплекса на поселении Шахдад, сер. III тыс. до н.э.

2 КСИА, вып. 220

(по: Piggot, 1999)

на - Талмесси-Мескани. Именно эти руды характеризуются присутствием примеси мышьяка и повышенным содержанием никеля.

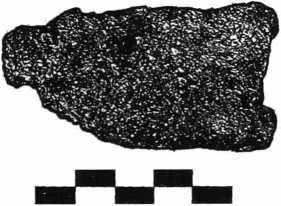

Находки слитков меди-бронзы известны и в Анатолии. Замечательная находка 18 слитков из нарушенного памятника Махматлар (Центральная Анатолия) относится к тому же периоду - середине Ш тыс. до н.э. (рис. 3, 1-18). К сожалению, контекст не позволяет уверенно определить характер комплекса, авторы публикации (Ко§ау, Akok, 1950) предполагают, что это клад. Все слитки имеют форму довольно плоской лепешки, насколько можно судить по некачественной фотографии. К сожалению, подробное описание не приводится, указан лишь вес слитков: самый большой - 4,630 кг, вес остальных 17 колеблется от 0,416 до 0,494 кг (0,424, 0,425-0,426, 0,428, 0,430, 0,436, 0,440 кг). Более подробных сведений не приводится; исходя из линейного масштаба, можно приблизительно вычислить, что диаметр большого слитка составлял 17-18 см, малых - 6-7 см.

Форма плоско-выпуклых слитков оказалась устойчивой во времени, поскольку она обусловлена технологическим процессом плавки. Такие слитки бытовали и позже, во П тыс. до н.э. В частности, опубликован фрагмент (примерно четвертая часть) плоско-выпуклого слитка, найденный на о. Фай-лака в Персидском заливе в ходе работ французской экспедиции на телле F6, в слое VC (Hilrtel, Tallon, 1990). Находка (рис. 2, 4) датируется началом II тыс. до н.э. Диаметр целого слитка был 14—15 см, высота - 4,5 см, вес не указан. Состав металла (%): медь, Zn 0,107, Pb 0,054, Sn 0,0180, As 0,096, Sb 0,005, Fe 0,805, Ag 0,005, Ni 0,700, Bi 0,003, Co 0,094.

К этому же времени - началу II тыс. до н.э. - относится слиток в виде плоской лепешки из памятника Телль Сифр (Шумер), найденный в составе клада сельскохозяйственных орудий. Он интересен тем, что известен состав металла - «чистая» медь с небольшой примесью железа, причем по составу металла он отличается от орудий (Моогеу, 1994. Р. 244).

Судя по устойчивой форме и достаточно большим размерам плоско-выпуклых слитков скорее всего мы имеем дело со стандартной формой хранения сырого металла и торговлей такими металлургическими слитками на всей обширной территории Ближнего Востока, а не только между «страной Маган» и Месопотамией.

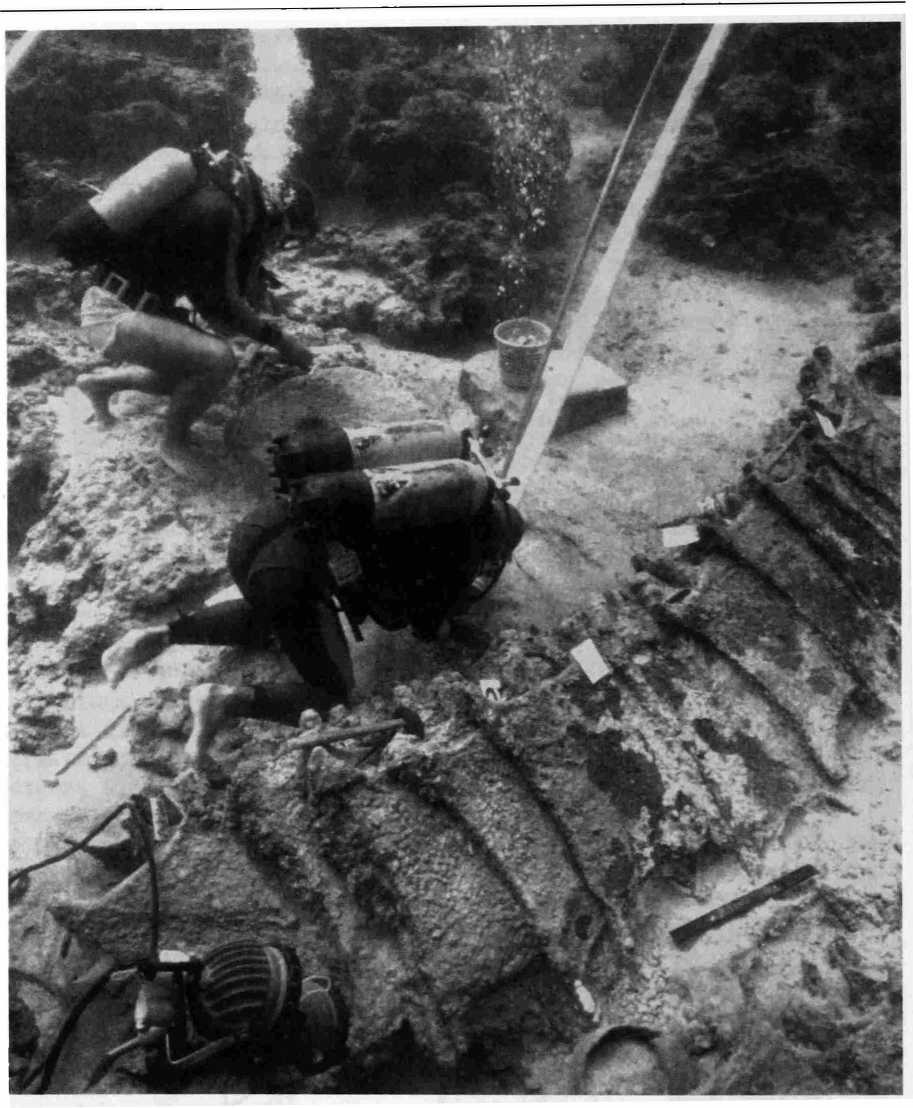

В позднем бронзовом веке характерной чертой оживленной торговли медью в Средиземноморье стало использование стандартных крупных слитков «в форме бычьей шкуры» (ox-hide ingots). Их вес достигает 30 кг, размер - 45 х 33 х 6 см (Hood, 1971. Fig. 82). Наиболее впечатляющей находкой,

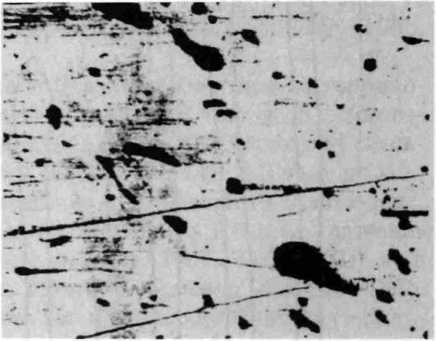

Рис. 3. Слитки различных типов и литейная форма с негативами слитков-прутков

1-18 - Махматлар, середина III тыс. до н.э. (по: Ко^ау, Akok, 1950); 79-22 - слитки-прутки из поселения Игдыр, Ш тыс. до н.э. (по: Кушнарева, 1993); 23 — литейная форма из поселения Арслан-тепе VI D, конец Ш тыс. до н.э. (по: Palmieri, 1973), М 1 : 3; 24 - слиток, случайная находка из гавани г. Хайфа, ПБВ (по: Pulak, 2000); 25 - слиток в форме бычьей шкуры, случайная находка с о. Крит, ПБВ (по: Hood, 1971); 26 - слитки в форме бычьей шкуры, музей Гераклеона, ПБВ (по: Hood, 1971); 27- изображение данника со слитком в виде бычьей шкуры, Фивы (по: Tylecote, 1987). (1—18 — медь-бронза, 19—22 — мышьяковая бронза, 24 — олово, 25, 26 — медь, 23 — глина)

Рис. 4. Медные слитки из остатков кораблекрушения в Улубуруне (по: Pulak, 2000)

дающей понятие о масштабах торговли металлом, перевозившимся в виде таких слитков, является местонахождение Улубурун в Южной Турции. Здесь подводными раскопками выявлены остатки корабля XIV в. до н.э., груз которого состоял в основном из слитков меди, имевших форму бычьей шкуры, и подобных по форме слитков олова (рис. 4). Общее число медных слитков -354, вес одного слитка колебался в пределах 21-28 кг, их общий вес - около

10 т. Общий вес груза олова - около 1 т (Pulak, 2000. Р. 137, fig. 1). Кроме того, в составе груза корабля находился 121 слиток меди плоско-выпуклой формы. Вес одного такого слитка составлял 6-7 кг (Pulak, 2000. Р. 143, fig. 8). По мнению Р. Тайлекота, форма отливок в виде бычьей шкуры должна была облегчить их погрузку и транспортировку (Tylecote, 1987. Р. 194, 195). Известны не только сами многочисленные слитки (рис. 3, 25, 26), но и изображения данников, несущих такие слитки: обелиск Рассама (Ашшурна-зирпала П), пьедестал трона Салманассара III с изображением сирийских данников, роспись гробницы в Фивах, где человек несет на плече слиток, а в руке - вазу минойского типа (Tylecote, 1987. Fig. 82) (рис. 3, 27).

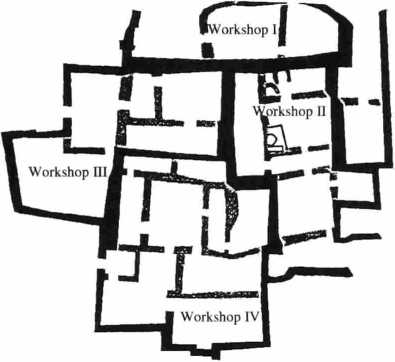

Кроме крупных плоско-выпуклых слитков меди-бронзы существовали и слитки небольшого размера, имеющие форму довольно правильных брусков. В частности, известны 4 слитка мышьяковой бронзы с поселения Игдыр куро-араксской культуры III тыс. до н.э. (Кушнарева, 1993. С. 211, рис. 31, 14) (рис. 3, 19-22). Существуют и литейные формы для отливки подобных изделий, в частности глиняные формы с поселения Арслантепе VID в Восточной Анатолии (слой с керамикой триалетского типа, датируемый концом Ш тыс. до н.э.). На одной из форм имеются три негатива длинных ровных брусков (Palmieri, 1973. Fig. 45: 7) (рис. 3, 23). Видимо, если внимательно изучить литейные формы ближневосточного региона, мы сможем среди довольно большого количества неопределенных длинных и ровных матриц определить негативы, предназначенные для изготовления таких товарных слитков-прутков.

Месопотамские тексты упоминают о брусках металла как удобной форме его перевозки (Моогеу, 1994. Р. 245). Отливки в форме брусков и глиняная литейная форма для отливки как минимум трех брусков найдены в мастерской месопотамского поселения Телль эд-Дхиба (период Исин-Ларса, начало II тыс. до н.э.) (Моогеу, 1994. Р. 244, fig. 16, 4), два таких слитка найдены в У ре и датируются тем же периодом (Wooley, 1976. 56, U 6622, 6685).

Слитки-прутки представляли собой товарную форму металла стандартизованных формы и размеров, они были пригодны для изготовления орудий средней величины кузнечным способом. Отметим, что их изготовление должно было иметь достаточно массовый характер, судя по наличию трех негативов на одной литейной форме.

Существует гипотеза Р. Тайлекота о том, что ранние слитки металла могли иметь форму колец (Tylecote, 1980. Р. 193-196).

Для нашей темы важно, что среди поделок, обнаруженных в ранних производственных комплексах Таль-и-Иблиса (VI-IV тыс. до н.э.), действительно имеются медные кольца. По мнению Дж. Дэйтона, многочисленные медно-бронзовые кольца, находимые на месопотамских памятниках, представляют собой не что иное, как стандартные слитки металла, предназначенные для обмена. Ученый даже попытался выяснить соотношение между весом кольцевидных слитков и стандартными весовыми мерами ячменя и пшеницы в Месопотамии (Dayton, 1974). Уязвимым местом этой точки зрения остается то, что мы не можем в каждом конкретном случае достоверно отличить кольцевидные слитки от колец, использовавшихся как украшения, а их роль как весового эквивалента обмена недостаточно подкреплена археологическими материалами: установить весовые стандарты кольцевидных слитков не удалось. Несомненно, большую роль играла потеря веса в результате коррозии металла. Но даже если бы и удалось доказать, что мелкие кольцевидные слитки играли роль весовых эквивалентов обмена (ранней формы «денег»), то и тогда вес каждой единичной находки может достаточно сильно варьировать, так как наиболее вероятно взвешивание не одного кольца, а их связок (подобно тому, как в древнем и средневековом Китае счет велся на связки монет).

Тем не менее, кольцевидные слитки металла, несомненно, существовали. Шумерские тексты III тыс. до н.э. содержат упоминания колец металла в качестве платежного средства, что позволило Р. Мури предположить, что кольцевидные слитки использовались не для переработки, а для обмена (Моогеу, 1994. Р. 245).

Уже в комплексе пещерного могильника раннего бронзового века Нахаль-Кана в Палестине обнаружено 8 золотых массивных колец весом 120-130 г (рис. 5, 1, 2). Кольца не являются украшениями: они подпрямоугольного сечения, без следов обработки (лишь на одном заметны следы очень слабой проковки, видимо, для устранения поверхностных дефектов). Раковистые углубления на поверхности слитков - явные признаки усадки металла в литейной форме. По мнению авторов раскопок, это стандартные слитки драгоценного металла (Gopher et al., 1990). Могильник относится к местному халколиту, представленному культурами Гхассул-Беершева, синхронными Уруку. На основании этой синхронизации комплекс датируется ранним бронзовым веком, по историко-металлургической периодизации. Это единственный случай находки стандартных слитков драгоценного металла для столь раннего времени.

Слитки драгоценных металлов известны и в среднем бронзовом веке. В нашем распоряжении имеются материалы из кладов Трои П-Ш (середина Ш тыс. до н.э.).

В большом кладе А находились 3 слитка серебра - № 5968,5970,5971, по каталогу Г. Шмидта (Schmidt Н., 1902) (рис. 5, 3-5). Они совершенно одинаковы по форме, но несколько отличаются по размерам и весу (слиток 5968: длина 17,4 см, вес 172 г; слиток 5970: длина 21,3 см, вес 182,7 г; слиток 5971: длина 18,3 см, вес 273,8 г).

Известны и слитки золота из Трои. Это слитки-заготовки из клада F: 5 длинных стержней с регулярно расположенными насечками на поверхности (в Археологическом музее Стамбула хранятся еще 11 таких стержней), очевидно предназначенными для того, чтобы отрубать кусочки металла для изготовления мелких украшений (Сокровища Трои... 1996. № 128-132) (рис. 5, 7-9). В составе того же клада есть три более проработанные стержневидные заготовки меньшего размера, с регулярно расположенными литыми отверстиями (№ 124), вероятно, для изготовления бус (рис. 5, 6). Приведем характеристики слитков-заготовок из клада F по размеру и весу. Слиток-заготовка № 128 - длина 9,5 см, вес 10,4 г; № 129 - длина 9,8 см, вес 10,21 г; № 130 - длина 9,85 см, вес 10,48 г; № 131 - длина 10,4 см, вес 10,39 г; № 132 -

Рис. 5. Слитки драгоценных металлов

1,2- Нахаль Кана; начало IV тыс. до н.э. (по: Gopher et al., 1990); 3-5 - Троя П-Ш, клад А, середина III тыс. до н.э. (по: Schmidt Н., 1902); 6-9 - Троя П-Ш, клад F, слитки-заготовки, середина III тыс. до н.э. (по: Сокровища Трои..., 1996); 10 - Троя П-Ш, клад J, низка из 61 проволочного кольца, середина III тыс. до н.э. (по: Сокровища Трои..., 1996); 11 - Троя П-Ш, клад R. проволока, середина III тыс. до н.э. (по: Сокровища Трои..., 1996). U. 2. 6—11 - золото, 3-5 - серебро)

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ ИНСТИТУТА АРХЕОЛОГИИ РАН. ВЫП. 220. 2006 г. длина 9,7 см, вес 9,87 г; слиток-заготовка с отверстиями № 124 - длина 5,3 см, вес 2,24 г. Следует отметить, что слитки-заготовки с насечками имеют стандартные вес (как известно, золото не подвержено коррозии) и размер. Их длина - около 10 см, вес - около 10 г.

В составе клада R есть три куска спирально скрученной золотой проволоки (№ 242-244). Это не готовые изделия (серьги), а проволока с обрубленными концами, т.е. также слитки-заготовки драгоценного металла (рис. 5, 77). Это особенно ясно, если сравнить эти примитивные проволочные заготовки с высокохудожественными ювелирными изделиями троянских кладов. Приведем характеристики проволочных заготовок по размеру и весу: № 242 -размер 2,8 х 2,6 см, Д проволоки 0,21-0,24 см, вес 9,45 г; № 243 - размер 2,1 х 1,8 см, Д проволоки 0,14-0,15 см, вес 2,01 г; № 244 - размер 1,7 х 1,8 см, Д проволоки 0,13-0,15 см, вес 2,06 г. Две последние заготовки также весьма близки по размеру и весу.

Интересна находка 61 золотого колечка в кладе J. Все колечки одинаковы и очень просты по форме, это один оборот четырехгранной в сечении проволоки. Вес колец стандартный - 9,4 г, диаметр 58 более узких колец -0,6 см, диаметр трех более широких - 0,64 см (рис. 5,70).

Показательно, что эти колечки составляют целую связку простейших предметов одного размера и веса. Возможно, здесь мы сталкиваемся с тем, что предполагал Дж. Дейтон, - с кольцевидными мелкими слитками металла, удобными при транспортировке и обменных операциях.

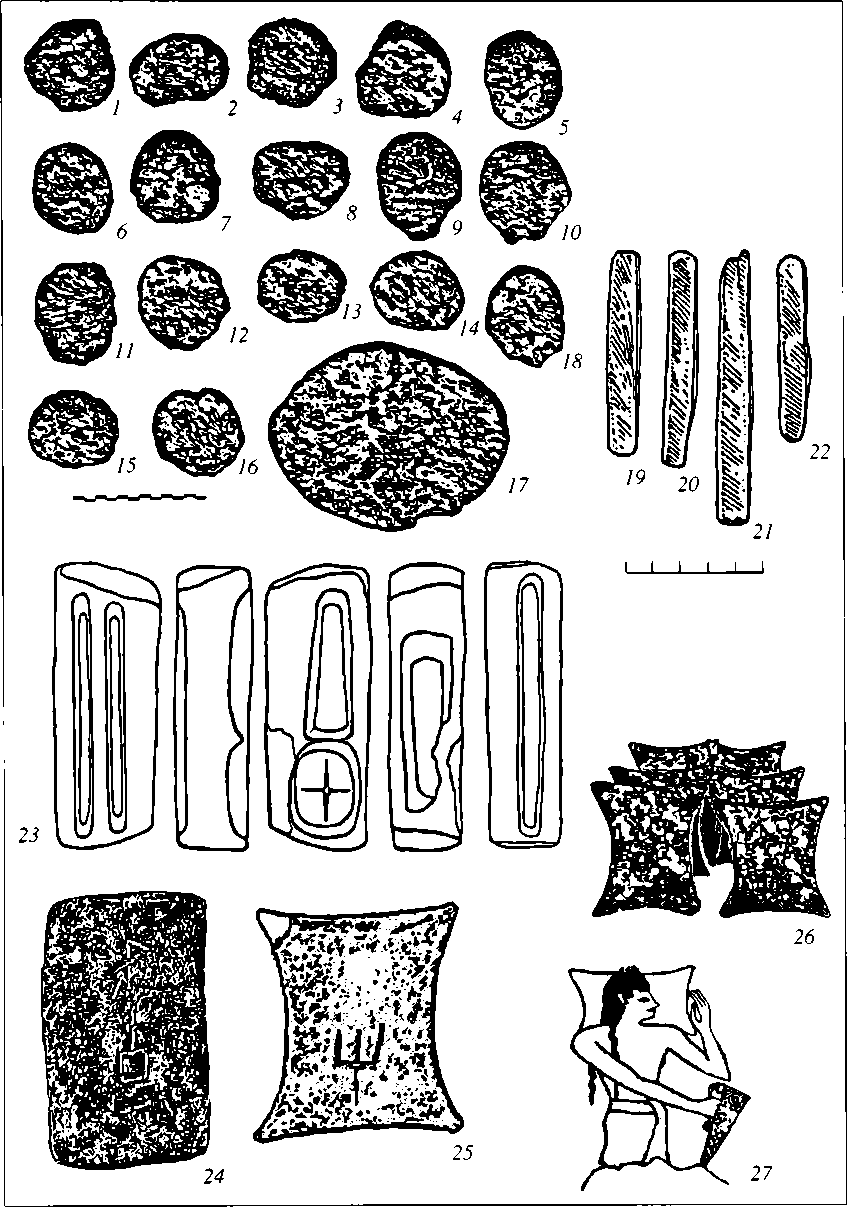

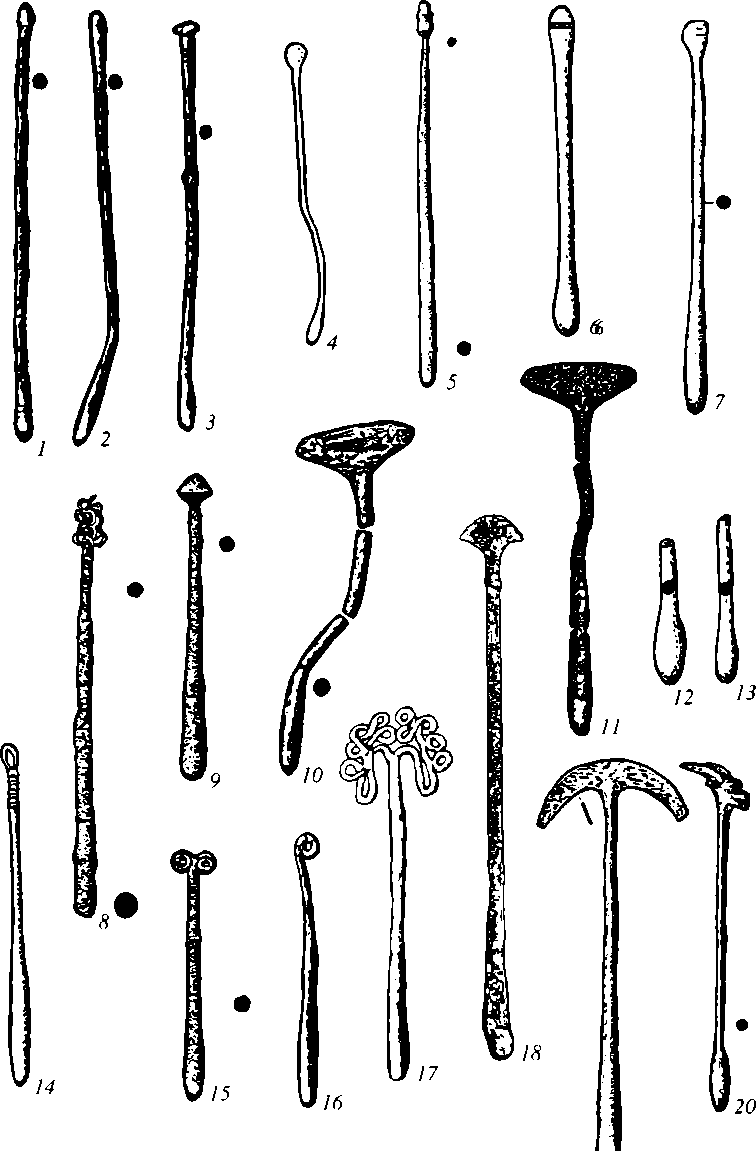

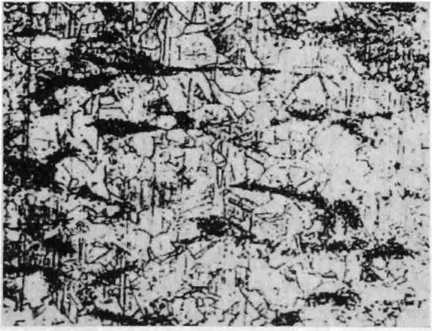

Среди древностей Ирана и пограничной зоны Центральной Азии (Южная Туркмения, Геоксюрский оазис) имеется специфическая категория металлических изделий из меди-бронзы - так называемые «большие булавки» (рис. 6). Они известны в энеолите, раннем и среднем бронзовом веке. В зависимости от оформления наверший в литературе их именуют «косметическими шпателями», «длинными булавками», «жезлами» (Schmidt Е., 1937. Р. 196; Arne, 1945. Р. 298). Морфология стержней характеризуется некоторыми стабильными признаками: прежде всего это округло-вытянутое утолщение на нижнем конце, иногда такая «капля» бывает в два-три раза толще самого стержня. Верхний конец стержня может иметь различную форму: пирамидальной и конической головки (Ghirshman, 1938. Pl LXXXIV; Schmidt E., 1937. Pl. XLVIII), плоской лопаточки-шпателя, серпика, повернутого концами вниз (Ате, 1945. PL ХСП), головок и фигурок животных.

Рис. 6. Слитки меди-бронзы в форме «больших булавок». Масштаб приблизительно 1 : 2

1-3 - Сиалк III, конец V - начало IV тыс. до н.э. (по: Ghirshman, 1938); 4 - Ур, период Джем-дет Наср (по: Woolley, 1955); 5 - Сузы, Ш тыс. до н.э. (по: Tallon, 1987); 6 - Сузы, III тыс. до н.э. (по: Deshayes, 1960); 8 - Гиссар III А, середина Ш тыс. до н.э. (по: Schmidt Е„ 1937); 9, 15 - Гис-сар III С, конец III тыс. до н.э. (по: Schmidt Е„ 1937); 10, И, 16 - Шах Тепе В П, III тыс. до н.э. (по: Ате, 1945); 14 - Тепе Гавра VI, середина III тыс. до н.э. (по: Speizer, 1935); 17 - Шахр-и-Сохта, некрополь, середина III тыс. до н.э. (по: Piperno, Tosi, 1975); 18 - Тепе Яхья IV С, начало III тыс. до н.э. (по: Lamberg-Karlovsky, Tosi, 1973); 7, 12, 13, 19, 20 - Алтын-депе, 2-я половина III тыс. до н.э. (по: Кирчо, 2001)

U/9

Стержни с каплевидным утолщением на конце известны в памятниках трех последовательных хронологических этапов на территории Ирана и Центральной Азии:

-

1) энеолит (Убейд) - Сиалк Ш, серия около 10 изделий {Ghirshman, 1938, Pl. LXXXIV, LXXXV), Тепе Габристан {Tallon, 1987. Р. 251);

-

2) ранний бронзовый век - Тепе Яхья IV С {Lumberg-Karlovsky, Tosi, 1973. Fig. 124), Мундигак Ш-V, Тепе Габристан П {Tallon, 1987. Р. 254);

-

3) средний бронзовый век - Гиссар Ш {Schmidt Е., 1937. PL XLVIII), Шах Тепе В II {Ате, 1945. Figs. 64-66, 90), некрополь Шахр-и-Сохты {Piperno, Tosi, 1975. 195 А), Сузы РД 3 {Tallon, 1987. Р. 254. № 1066), Тепе Габристан IV {Tallon, 1987. Р. 254).

Удалось идентифицировать такие стержни и на территории соседней Месопотамии: в Уре, на участке F, в слое эпохи Джемдет Наср (ранний бронзовый век) {Woolley, 1955. Pl. 30, U 14922) (рис. 6, 4), и в Тепе Гавре VI (Раннединастический период, средний бронзовый век) {Speizer, 1935. Pl. LXXXII, 77) (рис. 6, 74).

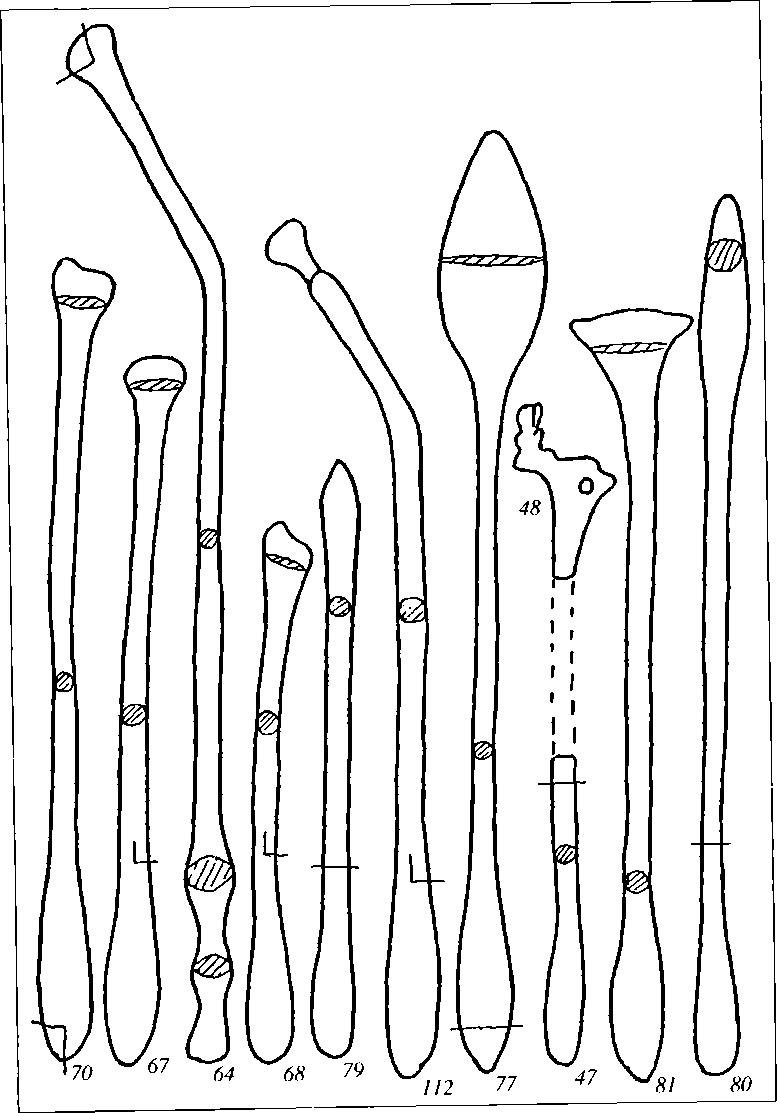

В очень большом количестве «большие булавки» известны на территории Южной Туркмении (рис. 7). В конце IV - начале III тыс. до н.э. многочисленные находки этого типа представлены на поселении Геоксюр I (культура поздняя Намазга П - ранняя Намазга III). Затем, в III и II тыс. до н.э., они распространяются и на других памятниках, в частности Хапуз-депе, Улуг-депе, Алтын-депе {Кирчо, 2001). Они известны и в Южном Таджикистане (Тулхарский могильник; см.: Мандельштам, 1968. Табл. УШ), и в Узбекистане (могильник Заман-баба; см.: Гулямов, Исламов, Аскаров, 1966. Табл. XVI). Следует отметить, что на сходство центральноазиатских «больших булавок» и аналогичных находок с территории Ирана указывает Ф. Таллон, предполагая, в частности, что такая «булавка» из Суз (№ 1066) является импортом с территории Центральной Азии {Tallon, 1987. Р. 251).

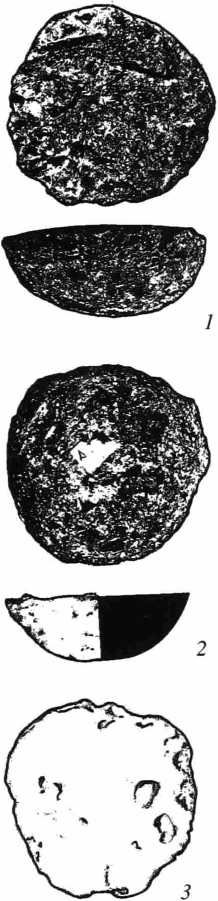

Центральноазиатские «большие булавки» изучены не только морфологически, но и технологически. Проведенное технологическое исследование массовых южнотуркменских материалов IV—II тыс. до н.э. {Терехова, 1974. С. 177, 178; 1975. С. 34, 35) позволило по-новому взглянуть на проблему функционального назначения «больших булавок».

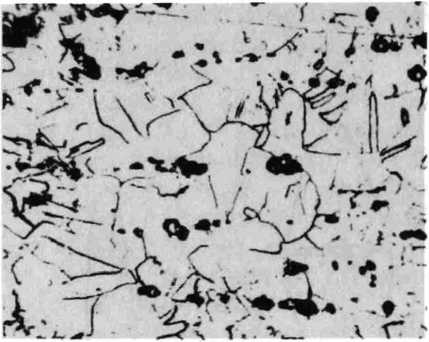

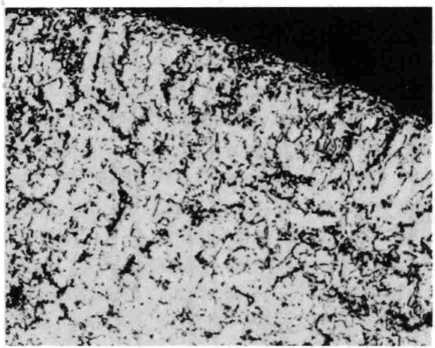

Установлено, что стержни отливали по восковой модели в закрытой форме целыми сериями, в вертикальном положении. Их поверхность обрабатывали не слишком тщательно, лишь с целью устранения внешних дефектов (рис. 8). В заключение изделия подвергались отжигу, таким образом им возвращалась пластичность, что облегчало возможность их дальнейшей обработки. Есть основания полагать, что стержни с каплевидным утолщением представляют собой удобную форму хранения и транспортировки металла, стандартный слиток, полуфабрикат, из которого впоследствии изготовлялись различные категории изделий. Данное предположение основано на результатах металлографических исследований остальных категорий изделий. Все орудия из проанализированных южнотуркменских коллекций изготовлены кузнечным способом из заготовок, имевших форму литого стержня, круглого в сечении, каковыми могли, скорее всего, служить именно «боль-

Рис. 7. «Большие булавки» из среднеазиатских памятников, исследованные металлографически Цифры на рисунке соответствуют номерам анализов, место взятия образца для металлографического исследования показано секущей. М 1 : 1

64, 67 , 68, 70, 112 - Геоксюр 1; 77, 79, 80, 87 - Улуг-депе; 47, 48 - Алтын-депе

5 6

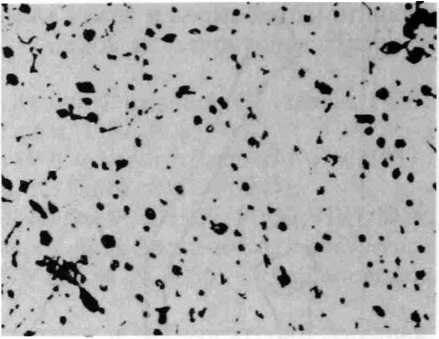

Рис. 8. Микроструктуры металла «больших булавок». Геоксюр 1, поселение U—4,6) и могильник, толосД, п. 31 (5)

J - цепочки включений закиси меди на фоне полиэдрических кристаллов с двойниками (ан. 65, ув. 200); 2 - литейные поры (ан. 5, ув. 70); 3 - включения закиси меди в виде эвтектики Cu-Cu2O по границам литых кристаллов. У поверхности отливки - так называемые столбчатые кристаллы (ан. 142, ув. 70); 4 - газовые пузыри (ан. 17, ув. 200); 5 - включения закиси меди в виде эвтектики Cu-Cu2O по границам литых кристаллов (ан. 9, ув. 70): 6 - дендритная структура сплава меди с мышьяком (ан. 105, ув. 70)

шие булавки». Это подтверждается и тем, что стержни в ряде случаев найдены разрубленными на части. Косвенным подтверждением использования «больших булавок» в качестве слитков-заготовок является тот факт, что форм для отливки различных орудий на поселениях не найдено.

К большому сожалению, материалы с других территорий Ближнего и Среднего Востока не изучались металлографически. Однако, имея в виду раннее (начиная с энеолита) и мощное распространение североиранских культурных традиций на территорию Южной Туркмении (Сарианиди, 1970), кажется обоснованным интерпретировать «большие булавки» из Сиалка Ш, Гиссара Ш, Шах Тепе и других иранских памятников как стандартные товарные слитки металла.

Это хорошо согласуется с фактом бытования на протяжении всего бронзового века полуфабрикатов и слитков металла, которым придавалась обобщенная форма широко распространенных готовых изделий: колец, браслетов, серпов (Tylecote, 1962. Р. 206). В данном случае мы имеем дело со слитками в форме булавок.

Поскольку имеются данные о химическом составе среднеазиатского металла (Терехова, 1975. С. 61-69), удается установить некоторую корреляцию между оформлением наверший и составом металла стержней. Так, шпателевидные булавки, как правило, изготовлены из чистой меди. Форма тонкого расплющенного навершия, возможно, указывает на ковкость материала. Объемные (бипирамидальные, грибовидные, зооморфные) навершия подчеркивают литейные свойства заготовок, изготовленных из меди с природными примесями мышьяка и свинца. Таким образом, форму навершия кузнец мог понимать как некую «инструкцию по применению» данного слитка-заготовки.

По поводу «больших булавок» высказывалась и мысль о том, что слитки могли использоваться не только как форма хранения металла, но и играть роль примитивных денег - эквивалента ценностей в ходе обмена на далекие расстояния, при этом слиткам могли придавать форму не только булавок, но и других предметов, в частности оружия, орудий. Укажем на слиток-заготовку, которому придана форма вислообушного топора (поселение Игдыр), или на отливку в форме серпа без следов лезвия (поселение Хизанаантгора) (рис. 9, 7, 2); обе находки относятся к куро-араксской культуре, III тыс. до н.э. При этом сохранялась форма изделий, но менялась их роль, им могли придавать миниатюрные размеры. Так, топорики длиной 5-7 см известны не только в Гиссаре III и Сиалке IV, но и в могильниках Бактрии (Сарианиди, Терехова, Черных, 1977. С. 35). Интересно, что именно форму серпа придавали в позднем бронзовом веке товарным слиткам бронзы - имеются в виду хорошо известные необработанные отливки с закраинами, во множестве находимые в составе кладов срубной культурноисторической общности (Ингульский и другие клады).

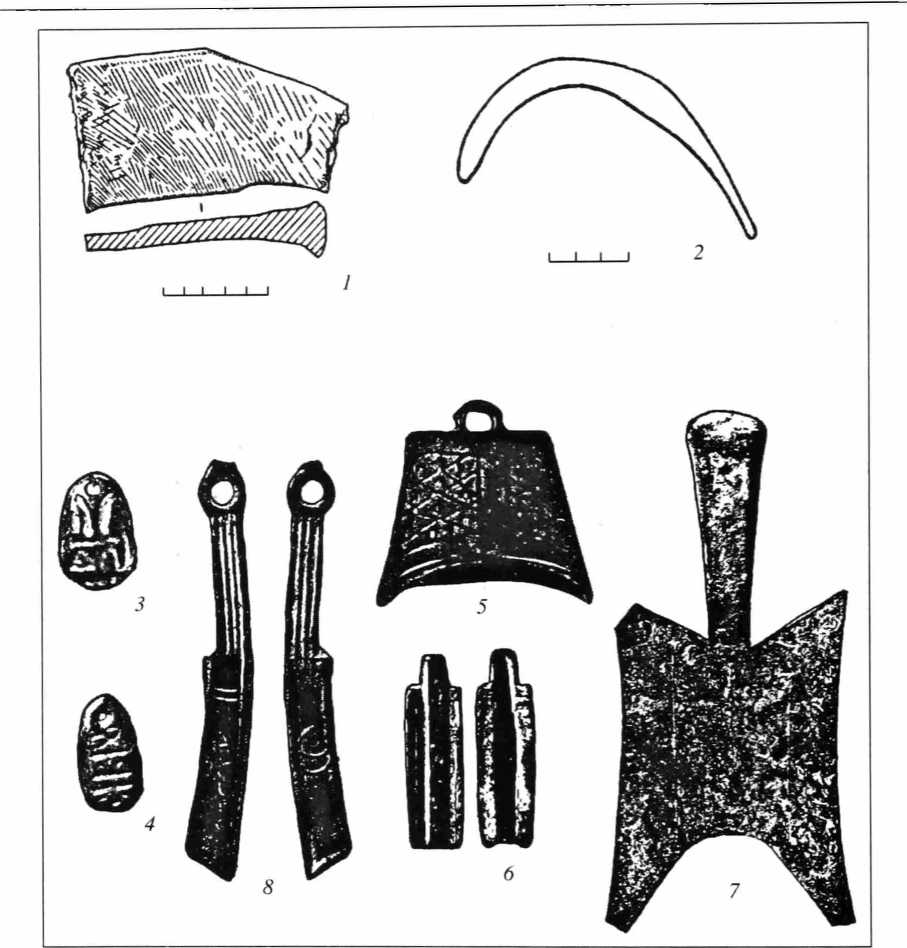

Богатый материал по вопросу о формах, которые придавали слиткам металла, имеется в древнем Китае (рис. 9, 3-8). Наиболее ранние слитки бронзы П тыс. до н.э. воспроизводили форму раковин каури (настоящие раковины в это время играли роль эквивалента обмена, платежного средства). На

Рис. 9. Слитки металла, имеющие форму различных предметов

1 — отливка в форме вислообушного топора без проушины с поселения Игдыр. III тыс. до н.э. (по: Кушнарева, 1993); 2 - отливка в форме серпа без лезвия с поселения Хизанаантгора, III тыс. до н.э. (по: Кушнарева, 1993); 3,4- имитации раковин каури с нечитаемыми «надписями», Китай. II тыс. до н.э. (по: Быков, 1969): 5-7 - денежные слитки в форме колокольчика, ключа, мотыги. Китай, I тыс. до н.э. (по: Быков. 1969); 8 - «монетный нож» с читаемой надписью, Китай, V в. до н.э. - I в. н.э. (по: Быков, 1969)

этих слитках имеются знаки, но они не читаются. Позже, в I тыс. до н.э., древнейшие «деньги» имели формы колокольчиков, мотыг, ключей (без надписей). В период V в. до н.э. - I в. н.э. широко бытовали бронзовые «монетные ножи» с кольцевидными навершиями и надписями (Быков, 1969).

В заключение сформулируем несколько выводов.

Рис. 10. Карта месторождений минерального сырья на территории Ирана (по: Berthoud et al., 1982) 1 - археологические памятники; 2 - месторождения медных руд; 3 - месторождения оловянных руд

J 900Z OZZ UI43 I4VO13W 3I4HhAVHOHH3ai33133 И KHJOVO3XdV VH3M

По мере распространения металлопроизводства, увеличения его объемов, продукт этого производства - металл - активно включается в обменноторговые процессы. Первоначально объектами обмена являются готовые изделия, затем - металлургические слитки сырого металла; товарные слитки-прутки; изделия, несущие в себе образ какого-то определенного предмета, характерного для данной культурно-исторической среды. Постепенно слиток металла приобретает свойства эквивалента ценности, становится единицей обмена.

Конечно, предложенная последовательность функционирования слитков металла на самом деле не столь строга, поскольку их различные типы сосуществовали во времени, выполняя различные роли. Это связано с тем, что слитки совмещали в себе разные функции - форма хранения и транспортировки металла, заготовка, единица обмена. Так, товарные слитки в виде «больших булавок» появляются уже в энеолите (Сиалк Ш) и бытуют на протяжении раннего и среднего бронзового века; металлургические плоско-выпуклые слитки известны в основном из памятников среднего бронзового века.

География распространения стержневидных слитков с каплевидным утолщением на конце («больших булавок») позволяет очертить определенную культурно-производственную зону (рис. 1), куда входит Южный Туркменистан, Южный Таджикистан, вся территория Ирана. Единичные находки в Северной (Тепе Гавра) и Южной (Ур) Месопотамии отмечают границу этой зоны на западе. Далее к западу и северу слитки такого типа неизвестны. Примечательно, что очерченная зона совпадает с ареалом месторождений медных руд на территории Иранского нагорья (рис. 10).

Таким образом, удобная форма транспортировки и дальнейшей переработки металла, раз найденная, функционирует длительное время - с V по II тыс. до н.э. - в рамках широкой территории, отражая общность культурно-исторических процессов.

Список литературы Стандартные слитки металла на ближнем востоке в эпоху энеолита - бронзовом веке

- Быков А.А., 1969. Монеты Китая. Л.

- Гулямов Я.Г., Исламов У., Аскаров А., 1966. Первобытная культура и возникновение орошаемого земледелия в низовьях Зеравшана. Ташкент.

- Кирчо Л.Б., 2001. Металлические изделия Алтын-депе//Особенности производства поселения Алтын-депе в эпоху палеометалла. СПб.

- Кушнарева К.Х., 1993. Южный Кавказ в IX-II тыс. до н. э. СПб.

- Мандельштам А.М., 1968. Памятники эпохи бронзы в Южном Таджикистане//МИА. № 145.

- Сарианиди В.И., 1970. Древние связи Южного Туркменистана и Северного Ирана//СА. № 4.

- Сарианиди В.И., Терехова Н.Н., Черных Е.Н., 1977. О ранней металлургии и металлообработке древней Бактрии//СА. № 2.

- Сокровища Трои из раскопок Генриха Шлимана: Каталог выставки. ГМИИ им. А.С. Пушкина -Леонардо Арте. М., 1996.

- Терехова Н.Н., 1974. Металлообработка на энеолитическом поселении Геоксюр//СА. № 2.

- Терехова Н.Н., 1975. Металлообрабатывающее производство у древнейших земледельцев Туркмении//Очерки технологии древнейших производств. М.

- Arne T., 1945. Excavations at Shah Tepe, Iran. Stockholm.

- Berthoud Th., Cleuziou S., Hurtel L.P., Menu M., Volfovsky C., 1982. Cuivres et alliages en Iran, Afghanistan, Oman au cours des IVe et IIIe millénaires//Paleorient. Vol. 8/2.

- Dayton J.E., 1974. Money in the Near East before coinage//Berytus. Vol. 23.

- Deshayes J., 1960. Les outils de bronze de l'Indus au Danube (IVe au IIe millénaire). Paris. I-II.

- Hood S., 1971. The Minoans: Crete in the Bronze Age.

- Hürtel L., Tallon F., 1990. Le métal en provenance du Tell F 6. Description des objets et analyses//Failaka. Fouilles françaises 1986-1988. (Travaux de la Maison de l'Orient. № 18.)

- Ghirshman R., 1938. Fouilles de Sialk, près de Kashan, 1933, 1934, 1937. Paris. Vol. I.

- Gopher A., Tsuk T., Shalev S., Gophna R., 1990. Earliest gold in the Levant//Current Anthropology. Vol. 31. № 4.

- Koşay H., Akok M., 1950. Amasya Mahmatlar köyü definesi//Turk Tarih Kurumu Belleten. № 14.

- Lamberg-Karlovsky C.C., 1970. Excavations at Tepe Yahya, Iran, 1967-1969. Cambridge; Mass.

- Lamberg-Karlovsky C.C., Tosi M., 1973. Shahr-I-Sokhta and Tepe Yahya: Tracks of the earliest history of the Iranian plateau//East and West. New Ser. V. Vol. 23. № 1-2.

- Moorey P.R.S., 1994. Ancient Mesopotamian materials and industries. The archaeological evidence. Oxford.

- Moortgat A., Moortgat-Correns U., 1978. Tell Chuera in Nordost Syrien. Grabungskampagne 1976. Berlin.

- Palmieri A., 1973. Scavi nell'area sud-occidentale di Arslantepe//Origini. Vol. VII.

- Pigott V., 1999. A heartland of metallurgy. Neolithic/Chalcolithic metallurgical origins on the Iranian Plateau//Der Anschnitt. Beiheft 9. The beginnings of metallurgy. Bochum.

- Piperno M., Tosi M., 1975. The graveuard of Shahr-i-Sokhta, Iran//Archaeology. Vol. 28. № 3.

- Pulak C., 2000. The copper and tin ingots from the Late Bronze Age shipwreck at Uluburun//Anatolian metal I. Der Anschnitt. Ü. Yalçin (Ed.). Bochum.

- Schmidt E., 1937. Excavations at Tepe Hissar, Damghan, 1931-1933. Philadelphia.

- Schmidt H., 1902. Heinrich Schliemann's Sammlung trojanischer Altertümer. Berlin.

- Speizer E.A., 1935. Excavations at Tepe Gawra. Philadelphia. Vol. I.

- Tallon F., 1987. Métallurgie susienne I. De la fondation de Suse au XVIIIe siecle avant J.-C. Paris.

- Tylecote R.F., 1962. Metallurgy in archaeology. L.

- Tylecote R.F., 1980. Furnaces, crucibles and slags//T.A. Wertime, D. Muhly (Eds.) The coming of the age of iron. New Haven.

- Tylecote R.F., 1987. The early history of metallurgy in Europe. L.

- Wooley C.L., 1955. Ur Excavations IV. The early periods. L.; Philadelphia.

- Wooley C.L., 1976. Ur Excavations VII. The Old Babylonian period. L.; Philadelphia.