Стандарты описания объектов историко-культурного наследия в информационно-поисковых системах: проблемы источниковедения

Автор: Юмашева Юлия Юрьевна

Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik

Рубрика: Источниковедение

Статья в выпуске: 2 (22), 2013 года.

Бесплатный доступ

Предпринята попытка источниковедческого анализа международных стандартов описания объектов историко-культурного наследия, применяемых в автоматизированных информационно-поисковых системах (АИС). Впервые в отечественной историографии выясняется возможности адекватного представления сведений архивной и музейной учетной документации в АИС, основанных на разнообразных коммуникативных стандартах и форматах.

Стандарты, описание архивных документов, описание музейных предметов, аис

Короткий адрес: https://sciup.org/147203482

IDR: 147203482 | УДК: 930:004

Текст научной статьи Стандарты описания объектов историко-культурного наследия в информационно-поисковых системах: проблемы источниковедения

Бурное развитие и внедрение информационных технологий во все стороны деятельности человечества, начавшиеся во второй половине XX в., в настоящее время достигли очередной критической точки. Основными задачами в этой области стала повсеместная реализация проектов перевода в цифровой формат максимально широкого круга традиционных источников информации (книг, архивных документов, фоно-, видео-, киноматериалов, а также других объектов историкокультурного наследия) [ Кузьмин и др. ] и изъятие оригиналов из непосредственного обращения. Достаточно назвать объем перевода документов Архивного фонда России, зафиксированный в государственной программе «Информационное общество 2011–2020 гг.» [ Распоряжение Правительства РФ ] – к 2020 г. планируется не менее 50 % от общего числа единиц хранения, или указать на общественное движение по сбору подписей под петицией президенту США, содержащей призыв приступить к концентрации национальных усилий для оцифровки всей общественно значимой информации [ Start a National Effort … ].

Однако и пользователи, ратующие за самый широкий доступ к объектам культурного наследия в виде цифровых копий, и фондодержатели, активно поддерживающие проекты оцифровки, упускают из вида существенный аспект, а именно утрату копией части информации, содержащейся в оригинале исторического источника. Копии на микроносителях утрачивают цвет и физическую сущность подлинника, электронные – на первый взгляд «только» физическую сущность.

Проблема создания качественных электронных ресурсов, представляющих собой цифровые копии объеков историко-культурного наследия, чрезвычайно сложна. Очевидно, что на современном этапе развития технологий, в том числе связанных с созданием цифровых копий, жизненно важными являются понимание комплексности самого понятия качества электронных ресурсов и копий и обеспечение этого качества, предполагающего:

-

- качество описания оригинала исторического источника (объекта) и отдельного описания его цифровой копии,

-

- качество сканирования (оцифровки),

-

- качество графической обработки электронной копии,

-

- качество представления электронного ресурса в автоматизированной информационнопоисковой системе,

-

- качество хранения и использования электронной копии.

Остановимся на рассмотрении первого пункта и признаем, что вопросы о принципах создания, полноте, достоверности и точности описания подлинника исторического источника и его электронной копии, а также связанные с ними проблемы функционирования автоматизированных (электронных) систем, в которых эти описания и копии представлены, «необходимости и достаточности информации» данных систем для эффективного поиска контента и использования его в самых различных (прежде всего исследовательских) целях с точки зрения источниковедения, никто

не рассматривал. Между тем сегодня не существует иных эффективных автоматизированных механизмов поиска и анализа изображений, кроме поиска по описанию содержания изображения (файла). Как отмечал академик И.Д.Ковальченко, «содержание информации, извлеченной из изобразительных источников (как и вещественных, представленных в виде изображения – слайда, фотографии и т.п. – Ю.Ю. ), должно получить естественно-языковое выражение» [ Ковальченко , 2003, с. 134].

Начавшаяся во второй половине XX в. эпоха внедрения автоматизированных информационных систем поставила во главу угла необходимость унификации и стандартизации описаний объектов историко-культурного наследия для представления их в электронных каталогах и справочноинформационных системах. Однако зачастую эта унификация и стандартизация достигаются за счет полноты и достоверности описаний, нарушения исторически уставновившихся информационно-семантических связей, что лишает пользователя возможности получить квалифицированные результаты поиска.

С философской точки зрения стандарт – это эталон, зафиксированный в документе, устанавливающем комплекс норм, правил, требований к объекту стандартизации. Наличие и обязательность соблюдения стандарта обеспечивают возможность воспроизводства чего-либо и обмена равнозначными, созданными по одному стандарту объектами, данными. Иными словами, стандарт является непременным атрибутом техники и обязательным условием развития человека и человечества особенно в информационную эпоху, поскольку ныне развитие возможно только тогда, когда способы решения многократно возникающих задач найдены и закреплены, т. е. стандартизованы.

Однако «стандартизация — установление и применение правил с целью упорядочения деятельности в определённой области на пользу и при участии всех заинтересованных сторон» (определение ISO) – при описании объектов историко-культурного наследия (прежде всего предметов музейного хранения и архивных материалов) является проблематичной, с одной стороны, в силу уникальности самих объектов описания, а с другой – из-за отсутствия учета мнения такой заинтересованной стороны, как исследователи. К сожалению, сегодня различные институции (библиотеки, музеи, архивы) используют широкий круг стандартов описания объектов историко-культурного наследия и их электронных копий, мало заботясь о том, насколько удобен исследователю этот способ представления информации.

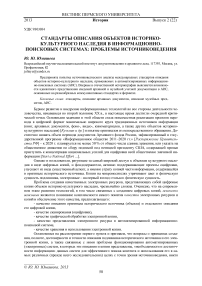

Проанализировав более 250 сайтов учреждений культуры (крупнейших библиотек, архивов и музеев) в 45 странах Северной Америки и Европы (включая Россию и страны СНГ), мы составили таблицу, демонстрирующую разнообразие применяемых, т.е. «действующих» по состоянию на 01.01.2013 г. 1 стандартов описаний (табл. 1).

Таблица 1.

Сводная таблица стандартов

|

5 £ £ u w s к u s s |

75 О О |

z^ th sh 0 |

Z ft и 0 “ Su и Щ ДА w |

73 £ |

40 ft ri Г ОО Q ? О' 6 £ £ ^ CQ ^ И Z 7 и см ел ы |

СП ОО СП Z и ел |

О X ? ft fl <26 |

0 1 § 0 ДА ft |

|

-15 ft 5 U 5 £ |

0 0 0 |

0 0 |

о |

О S^ ° 8 ° 07 5 40 с 04 О |

ОО 07 О |

0 0 ГЧ |

СЧ 0 0 ГЧ |

|

|

5 £ 5 5 1 |

6 s £ s' '^0 Q S Q О < И 7 § 0 Q w |

° £ 1^ a g x s < 3 & g 1 ° & s “ fl 0 ь g O sft « 0 0 Й Щ d fl C м .& >i О Л Й “ s 2 0 |

a s н g ° fl A A S fl § k 2 A a ° 5 5 2 и 0 0 £ »i s X" fl.2 c * ft в S s ^-° fl g 8 1&ft b ° s § 0 4„ fl и fl я O -ft ~ H flood м Д 4 |

о о и о < ТА о fl И |

О ft ft го ОО _ о S а 7 « ft 22 Q < о |

.2 м ДА ft А и “fli о к m ^ § m ® S 2 ч ° 2 3 о Ё fl ч Sos .2 s и « С И РА О И а d ft .2 7 ю о о § 8 ft ci |

PA A О ^ ^^ 2 3м I g s 2 я 0 “ 2 0 3 s 0 Л M W 2 A fl < S g и s S 2 ft £ d ft £ 0 « S“ « s s S |

uS§b pi 2 g 2* 5 q g x e д 2 ® 3 Л Л г Л 5 £ 7 s ед S и ft п ft 0 Й о 2 £ 4 2^ч ft § ^ ? 1 s s S ft Й 2 « ® о u S ° ft 0 Н ft А 2Ь S - ft ^'5 « 0 ft ° 9 < & |

|

-15 |

Q < Ы |

Q < |

U Pi 5 w |

< И |

Q ел |

pi pi Pa |

ri S |

и pi < S |

|

и s |

и |

И |

S |

к S ft О S S и |

к s PA О S 4 Ю s I-P |

к s ft PA О s Ю s I-P |

s ей PA О S s I-P |

|

5 £ £ u w s к u s s |

1 ю <; o ^н О P r 0 ,2 P у 0 1 ^1^ |

cfl 5 73 £ 0 Bl’S |

fl 8 efl 1 |

40 ^ OO 04 00 04 a a |

x 0 T5 fl 8 ft C 8 |

1 6 8 8 1 у S £ .8 |

73 ft 2 й У fl b 0 “.^ 4ft ел |

S p 2 s NOw 8 g £ g |

0 ft 8 8 3 И I = 8 |

|

§ -15 co 5 U 5 £ |

40 04 04 |

к |

00 04 04 |

04 |

N О |

0 0 |

0 0 40 О О |

04 04 04 |

|

|

5 -15 £ 5 1 |

ft M 0 -ft |

0 у В -ft ° M s .2 S % 0 Q « 0 ft s |

g 2 в в Й s S « S S 0 0 ft 0 0 0 0 ft |

о U ЭТ a |

= в в в й 3 >, о § я ft S S 0 0 ft 0 0 0 0 ft |

g 2 в в S « 2 £ * 0 ft ft s s 0 0 ft 0 S ft 0 0 0 ft |

0 0 0 ,0 CO 0 Ы) Й U |

S |

Q 0 |

|

-15 |

04 О N О w |

Q О S |

и < § |

в |

и |

и |

a и |

Q s s |

Q и £ 0 |

|

•e ft О S Ю a |

s a 0 s ft Ю s a |

s a 0 s ft Ю s a |

s a 0 s ft Ю s a |

s s s M -в4 2 ft ft и 0 ft S fl ft 0 ft c S 0 H Q + |

X ft ft s к ft ft И ft 0 s ft Ю s a |

0 J |

ft |

|

5 £ £ u u s к u s s |

0 N 40 0 0 04 |

40 О О гч N О |

6 |

я „ °S о о 8 |

00 g я Я о < 5 и 2 |

73 Д Л 00 о 8 2 7 г сл С "а 2 |

|

|

§ -15 5 U 5 £ |

О О |

40 О О |

о |

04 04 04 |

0 0 04 04 |

д > о |

О |

|

5 -15 £ 5 5 1 |

s-h g Д S м Й ® ^ g 0 m„ 0 S w 2Н и ^ b 45 „«О И 53 О Ц . £ 5 О S & ^ « н 2 & о йв5| |

-g и 5 ^ « я ,—। со св св & О й £ о и и ч О Q с U и |

S § .О я я1 К О я » я .S s ° 2 и ч ° н Й м Н с4 й а® О св о Я Ч R 2 S s g 8 “ 7 И ° -Я И Я) о о Г |

.2 я Й « > £ и ЯКО Я - 2я « 7 « я н ® |

s' Й Я s '■яда ОО -g св О S О 2 о ° “ я к п 2 х а 0 Я Я а О Я о о д ел а: о 2 . s 2 в 1/1 я О К 00 5 3 § а й S 5 ° С о 2 2 й я S 3 й ^s и О g « W “ § й w ею |

"Я Я я S я " СЛ д й н .2 я я 5 о A A ^ S я я S Я о 3 й & и я я к S а я ^ св |

к о а я £ 2 2 к о ' сл > о о |

|

-15 |

S и и |

1 и о О и |

о 0 |

й о g 0 0 о |

X S J ^ 0 Д ° и Й Я У 34 |

сл S |

|

|

К ч 2 S и о о Я О о и я ^ |

и S я ч о 2 S и о о Ч и я |

Я § § Я ° Н н & О о S 5 s ч я |

Я § § Я ° Н н & О о S 5 s ч я |

Я § § й ° Н н & О о S 5 s ч я |

& S |

Рассмотрим представленные в таблице стандарты описания объектов архивной, библиотечной и музейной сферы, а также гибридные и «служебные стандарты» (технические метаданные 2 ), предназначенные для описания электронных ресурсов.

Из приведенной таблицы видно, что стремление к унификации и стандартизации привело к обратному эффекту, а именно к возникновению большого числа разнообразных форматов и стандартов, предназначенных для описания одних и тех же (или близких) коллекций, видов и типов объектов. Эти стандарты разработаны в различных странах. Однако большинство их не носит статуса «национальных», а позиционируется в качестве конкурентоспособных продуктов, свободно обращаемых на рынке информационных услуг, имеющих регистрационный номер Международной организации стандартизации (ISO) или номер (ISBN) (Международный стандартный номер книги).

Этот «рыночный» подход и «борьба за потребителя» имеют плачевные последствия для организаций сферы культуры, которые не всегда имеют возможность выбрать наиболее качественное и отвечающее их нуждам программное обеспечение, созданное на основе узкоспециализированного стандарта, а также для проектов, нацеленных на интеграцию имеющихся информационных ресурсов. В качестве иллюстрации к последнему утверждению можно привести отчет рабочей группы проекта ATHENA, основанный на анализе информационных ресурсов, которые партнеры проекта предоставляют в Европейскую цифровую библиотеку (Europeana), пользуясь специальными сервисами [ Оцифровка… ].

Еще три вывода, которые можно сделать на основе таблицы.

Первый понятен специалистам, работающим с электронными информационными системами, хранящими не только описание объекта, но и его электронную копию (мастер-копию, рабочую копию и все варианты ее преобразований). В таковых системах необходимо сочетать как минимум два стандарта – стандарт описания оригинала объекта и стандарт описания его электронных копий. Такой характеристикой обладает целый класс программного обеспечения, известный под названием DAM-систем (Digital Asset Management). В настоящий момент на рынке отмечен достаточно широкий выбор предложений DAM-систем. Большинство из них ориентировано на применение в издательском деле и неизвестно тем, кто работает с электронными ресурсами архивов, музеев и библиотек.

Второй вывод отражает тренд последнего десятилетия – возникновение «гибридных» стандартов, предназначенных «сблизить» описания различных объектов (например, архивных и библиотечных документов) [ Жлобинская , 2010] или «расширить» возможности какого-то конкретного стандарта методом «добавления полей» для описания «нестандартных объектов» (старопечатная книга, рукопись, музейный предмет, архивный документ).

Особую активность в этом области проявляют библиотеки, стремящиеся максимально широко внедрить в сферу культуры стандарты группы MARC, в частности, национальный коммуникативный стандарт библиографического описания RUSMARC, предназначенный для описания типовых тиражных изданий, адаптируя его к описанию различных объектов историко-культурного наследия.

В России первый шаг в этом направлении был сделан в 2003 г. коллективом авторов Российской государственной библиотеки под руководством Н.Н.Каспаровой. Авторы пошли по пути закрепления дополнительного, специфического, назначения за «пустующими» полями формата RUSMARC с целью составления поэкземплярного описания таких сложных книжных памятников, как рукописные, старопечатные книги [Правила составления…, 2003], картографические и ИЗОматериалы. Реализованный в программном обеспечении проекта «Книжные памятники Российской Федерации» – «Общероссийский свод книжных памятников» [Общероссийский свод…] стандарт-гибрид описания вызывает изумление и разочарование, так как не позволяет раскрыть содержание характеристик, необходимых для полноценного археографического описания подобных историкокультурных объектов, а лишь дает возможность информировать пользователя о существовании издания (экземпляра) и месте его хранения. Например, предусмотренная в формате констатация количества записей на полях и форзацах книги явно недостаточна для исследователя, которому необходимы воспроизведение содержания этих записей, характеристика почерка и писчих материалов; отсутствие же описания филиграней на листах издания может поставить под сомнение датировку книжных памятников, а ссылки на публикацию памятника в полиграфических научных каталогах без указания автора атрибуции и описания создают серьезные неудобства при использовании информации указанного свода.

Такие же проблемы возникают при обращении к «Электронному фонду РНБ» [ Докусфера ], в котором для описания памятников книжности, архивных документов и даже коллекции фонодокументов используются «дополненные» сотрудниками библиотеки варианты стандарта RUSMARC.

В течение 2011–2012 гг. Национальной службой развития системы форматов RUSMARC был создан новый вариант стандарта, который был дополнен полями, «позаимствованными» из международных стандартов описания архивных документов EAD [ Encoded Archival Description , 1998], ISAD(G) [ General International Standard Archival Description , 2000] и ISAAR [ International Standard Archival Authority Record for Corporate Bodies, Persons and Families , 1996] для описания в единой информационно-поисковой системе Президентской библиотеки им. Б.Н.Ельцина, а также книг и архивных документов [ Набор элементов…, 2011].

Парадокс заключается в том, что для архивных описаний характерна очень высокая степень иерархичности. Описание документов архива осуществляется на четырех основных уровнях в соответствии с организацией их хранения: описание фонда (более 200 показателей, включая обширные, иногда многостраничные, тексты исторической справки, аннотации к фонду, а также научносправочный аппарат); описание описи (более 100 показателей, включая аннотацию); описание единицы хранения/ единицы учета (дела) (более 150 показателей); описание документа (полномасштабное археографическое описание – более 1000 полей). Последнее описание является базовым элементом научно-справочного аппарата и, как правило, выполняется с применением методов источниковедения и других вспомогательных исторических дисциплин (археография, текстология и т.п.). Для полноценной работы исследователя недостаточно иметь возможность работы с описанием только одного уровня, необходимо иметь «под рукой» всю цепочку описаний: от фонда до документа – и, кроме того, желательно и описания предшествующего и последующего документов, представленных в деле.

Подобная структура несвойственна стандартам библиографических описаний, представляющих собой модель так называемой «плоской таблицы», описывающей отдельно каждый из поименованных уровней вне связи с вышестоящими или нижестоящими уровнями описания и не дающей возможности отражения обширных текстовых фреймов. Эта модель является отражением идеологии карточного каталога, где все карточки равнозначны, независимо от того, описывают ли они фонд или документ. В этой системе связь с карточками, представляющими описание вышестоящих или нижестоящих уровней, может быть реализована методом ссылки на соответствующую карточку, а установление порядка следования документов становится довольно проблематичным, поскольку карточки могут быть пересортированы в зависимости от избранного принципа их последовательности.

Безусловно, описать архивный документ в этой системе можно, но результат применения этого подхода окажется неутешительным: стандарт, дающий возможность описывать в качестве самостоятельных объектов фонд, опись, единицу хранения/ единицу учета (дело), документ, не позволяет в случае представления этих описаний в информационно-поисковой системе (каталоге) выстраивать их в иерархической последовательности. Таким образом, нарушается иерархичность, а описание любого элемента архивного фонда как бы изымается из системы, которая именуется архивной документацией. Более того, описание лишено обязательного НСА и указателей и существует вне исторического контекста. Но документ (в отличие от тиражной продукции) всегда включен как минимум в две системы: первая – это исторический процесс (документы создаются по поводу чего-то, в связи с чем-то, т.е. имеют предшественников, последователей и т.п.), вторая – это система архивного хранения, в которой осуществлена определенная систематизация и оптимизация хранения, описания и представления архивных документов, которая (до определенной степени) моделирует исторический процесс в его документной основе и в которой разработан разветвленный научно-справочный аппарат – аннотации, исторические справки, указатели и т.п., позволяющий достаточно легко ориентироваться в этой вселенной информации.

Ситуация еще больше усугубляется, когда в электронном каталоге описывается и публикуется один документ вне дела, описи, фонда. В этом случае в публикации полностью нарушены все связи с другими частями информационного комплекса, а минимизированное описание, составленное по библиографическому стандарту, становится непреодолимым препятствием для исследовате- ля, лишенного привычных механизмов архивной эвристики.

В качестве примера приведем описание документа из собрания Российского государственного исторического архива, выполненное в формате RUSMARC и представленное на сайте Президентской библиотеки [ Канцелярия Синода …]:

«Регламент Духовной коллегии и прибавления к нему. Пометы императора Петра I. – Переплет серебряная парча. Застежки позолоченное серебро. Ковчег металлический с позолотой. Внутри ковчега бархат. – 1720 – 5 ; 24х35х5 см.

-

1. Правовое положение церкви в государстве. 2. Церковная реформа Петра I. 3. Феофан Прокопович. 4. Петр Великий.

ББК 63.3(2)511-37

Источник: РГИА, хранение: Ф.796. Оп.445. Д.808»

Описание содержит все необходимые элементы для поиска документа в каталогах (алфавитном и систематическом), но профессиональному историку оно

-

- не дает возможности понять то, к какому фонду, описи и делу относится этот документ, так как не указывает ни их названий, ни крайних дат, и не позволяет перейти к «карточкам» с описаниями этих уровней;

-

- не предоставляет никакого научно-справочного аппарата в виде исторических справок, аннотаций и указателей (приведенные в описании пункты 1–4 указывают на позиции в систематическом библиотечном каталоге, к которым отнесен также этот документ);

-

- не позволяет установить, какие документы предшествуют данному или следуют за ним, ознакомиться с содержанием дела, описи, фонда в целом;

-

- не содержит полноценного археографического описания особенностей самого документа (Писчий материал? Почерк? Размер бумаги? Тип переплета?) и указывает лишь на наличие маргиналий (Сколько их? Какого они содержания? Их датировка?) – «Пометы императора Петра I»;

-

- не позволяет полноценного описания ковчега (Имеет ли он отделку в виде рисунка? Место производства ковчега и бархата? Тип бархата? Какого он цвета?) и т.п.

К сожалению, сопровождающая данное описание электронная копия документа не восполняет эти информационные пробелы.

Но вернемся к таблице . Третий вывод, который можно легко сделать на ее основе, касается наличия и достаточно широкого распространения стандартов, предназначенных для описания любых объектов историко-культурного наследия. Эти стандарты не связаны с каким-либо конкретным сектором культурного пространства. Они могут использоваться в любой области, связанной с культурой. Такая универсальность, с одной стороны, создает иллюзию легкости описания любого музейного предмета, архивного документа или книжного памятника, а с другой – является причиной возникновения описаний-суррогатов, мало связанных с реальностью и потому невостребованных научным сообществом.

В качестве яркого и относительно «свежего» примера такого стандарта можно назвать стандарт LIDO [ What is LIDO ], который был представлен и одобрен на ежегодном заседании международного комитета по музейной документации CIDOC в ходе конференции международного комитета музеев ICOM в ноябре 2010 г. в Шанхае.

LIDO (Lightweight Information Describing Objects) – совместный продукт создателей форматов CDWA Lite и Museumdat, сделавших попытку объединить эти форматы и обеспечить совместимость с CIDOC–CRM и SPECTRUM. LIDO, широко использовался в завершившемся в 2011 г. проекте Комиссии Европейского сообщества ATHENA для интеграции музейных, библиотечных и архивных информационных ресурсов [ Штайн , 2011] в рамках реализации другого общеевропейского проекта – Европеана.

Стандарт относится к группе библиотечных коммуникативных стандартов [Дремайлов и др., 2011, с. 27–34], предназначенных для обеспечения обмена и агрегирования информации (т.е. группировки, обобщения и «усреднения» терминологии – развития стандартизованного лингвистического обеспечения, позволяющего довольно просто осуществлять поисковые процедуры). Очевидно, что этот стандарт, предназначенный для однократной записи информации об объекте, основанный на словарях и тезаурусах, сразу же входит в противоречие с традиционными российскими системами музейной и архивной документации [Инструкция по учету…, 1984; Проект приказа..., 2009; Правила организации…, 2007] и исторически сложившимися, выработанными, «выстрадан- ными» и основанными на практическом источниковедении принципами3 описания объектов в них. Более того, он никоим образом не предназначен для представления максимально полного научного описания объектов, а, как следует из названия упомянутой статьи, так же, как и его предшественник – стандарт Doublin Core, – разрабатывался как средство предотвращения нелегального оборота музейных и архивных ценностей, представляющее лишь общеознакомительное (иногда и вовсе типологическое) описание объекта… Тем большее удивление вызывает тот факт, что данный стандарт выбран авторами Концепции формирования и ведения Государственного каталога Музейного фонда РФ и разработчиками соответствующего программного обеспечения в качестве основного для реализации этой федеральной государственной информационной системы [Государственный каталог..., 2011], носящий статус главного учетного документа [Положение о Музейном фонде РФ, 1998] Музейного фонда России [Федеральный Закон…, ст. 10].

И, наконец, последний вывод, следующий уже не из таблицы стандартов, а из опыта работы автора с традиционной музейной и архивной документацией, а также с различными автоматизированными системами.

Принципиальным отличием всех автоматизированных иформационно-поисковых систем (каталогов) в части создания описания представленных в них объектов является заложенный в этих системах механизм заполнения форм стандартизованных описаний, сформулированный как hic et nunc – «здесь и сейчас».

Действительно, как уже указывалось, эти описания создаются

-

1) однократно;

-

2) в тот момент, когда заполняется система, что естественно для составления библиографического описания и категорически противоречит правилам создания архивного и музейного описания;

-

3) зачастую без «опоры» на имеющуюся учетную документацию (особенно в музейных и «гибридных» библиотечно-архивных системах);

-

4) не предполагая возможности внесения исправлений и редактуры, тем более, сохранения разновременных версий описаний одного и того же объекта;

-

5) как правило, на основе словарей, тезаурусов, классификаторов, авторитетных справочников и иного лингвистического обеспечения, которое не соответствует исторической терминологии учетной документации и значительно сужает возможности описания объекта, а следовательно, его идентификации.

Между тем, как уже отмечалось, архивная документация в России отличается иерархичностью, высокими требованиями к качеству описаний и научно-справочному аппарату, она регулярно подвергается переработке [ Правила организации… , 2007; Описание архивной документной… , 1997], что может приводить к полному переформированию фондов, созданию новых описей и научносправочного аппарата. Для того чтобы обеспечить поиск и использование документов расформированных фондов, в новых описях составляются так называемые «перекрестные таблицы». К сожалению, эта специфика архивной учетной документации в стандартах не учтена.

Ситуация с переносом описаний из учетной документации музеев в информационные системы, построенные на основе разных стандартов, выглядит еще более удручающе. Дело в том, что российская музейная документация [Юмашева, 2007] «многослойна», т.е. один и тот же предмет описывается в момент поступления в музей как минимум дважды (в книге поступлений и в инвентарной книге) с разными целями и степенями подробности (в том числе научной). Эти записи являются, во-первых, авторскими, а во-вторых, неизменяемыми. Они сохраняют свою юридическую значимость независимо от времени своего создания и соответствия сегодняшнему состоянию предмета. Все изменения, которые происходили и происходят с предметом впоследствии, во время его бытования в музее, фиксируются во вспомогательной документации, которая откладывается в ведомственном музейном архиве. В редчайших случаях (при кардинальном изменении основных позиций атрибуции: количества предметов, авторства, названия, времени и места создания) эта информация вносится в инвентарные книги. Таким образом, чтобы получить актуальное описание музейного предмета, поступившего в музей, например, в конце XIX в., необходимо выявить и собрать целый комплекс документов, в которых зафиксированы все аспекты его «биографии». Создать описание предмета, имеющего давнюю музейную историю, «с нуля», на основе абстрактных словарей, «не привязанных» к конкретной коллекции, игнорируя уже имеющуюся документацию, безусловно, можно, но ценность подобного описания будет весьма сомнительна.

Вывод очевиден: рассмотренная специфика российской архивной и музейной документации не дает возможности использования в автоматизированных информационно-поисковых системах стандартов описаний объектов историко-культурного наследия, поскольку оно ведет к полной утрате адекватности «стандартизованного описания» исторической реальности и существа описываемого предмета.

Представляется, что для реализации подобных автоматизированных систем, предназначенных для представления объектов историко-культурного наследия, необходимо искать и находить более гибкие решения, основанные на учете отечественной традиции и на источникоориентированном подходе к их проектированию. Косвенно верность этого вывода подтверждается уже принятыми на федеральном уровне решениями 4 , осуществление которых позволит со временем выработать адекватные подходы к представлению описаний объектов историко-культурного наследия в электронной среде.

Список литературы Стандарты описания объектов историко-культурного наследия в информационно-поисковых системах: проблемы источниковедения

- EAD: Encoded Archival Description. Tag Library, Version 1.0. Chicago: Society of American Archivists, 1998.

- If we can put a man on the moon, why can't we launch the Library of Congress into cyberspace./Yes, We Scan. Centar of American Progress. URL: https://yeswescan.org (дата обращения: 11.02.2013).

- Indexed images in searchable ImmenseLab database count to 40 million/The ImmenseLab Project -Image Search Engine Laboratory. URL: http://immenselab.com/(дата обращения: 11.02.2013).

- ISAAR(CPF): International Standard Archival Authority Record for Corporate Bodies, Persons and Families. Final ICA approved version/International Council on Archives. Ad Hoc Commission on Descriptive Standards. Ottawa, 1996.

- ISAD(G): General International Standard Archival Description. Second Edition. Adopted by the Committee on Descriptive Standards, Stockholm, Sweden. 19-22 September 1999. Ottawa, 2000.

- ISBD (International Standard Bibliographic Description). IFLA, 1969.

- Hensen S. Squaring the circle: The reformation of archival description in AACR2//Library trends. 1988. № 36.

- Gilliland-Swetland Anne J. Setting the stage//Introduction to Metadata: Pathways to Digital Information. 3rd rev. Getty Information Institute, 2008/Getty Research Institute. URL: http://www.getty.edu/research/conducting_research/standards/intrometadata/setting.html (дата обращения: 01.02.2013).

- Start a National Effort to Digitaze All Public Governmwnt Info/The White Housre President Barack Obama. URL: https://wwws.whitehouse.gov/petitions/!/petition/start-national-effort-digitize-all-public-government-info/15vthgV. (дата обращения: 10.12.2012).

- What is LIDO/ICOM. URL: http://lido-schema.org (дата обращения: 11.02.2013).

- Государственный каталог Музейного Фонда Российской Федерации. URL: http://goskatalog.ru/site/(дата обращения: 11.02.2013).

- Докусфера//Электронный фонд Российской национальной библиотеки. URL: http://leb.nlr.ru/collections/(дата обращения: 01.02.2013).

- Дремайлов А.В., Браккер Н.В. Разработка международного стандарта музейной документации как средство предотвращения нелегального оборота музейных ценностей//Музейная безопасность и методы реализации Конвенции ЮНЕСКО 1970 г. М., 2011.

- Жлобинская О.Н. Библиотеки и архивы: сближение стандартов//Официальный сайт Национальной службы развития системы форматов RUSMARC. URL: http://www.rba.ru/rusmarc/publish/arhiv.pdf (дата обращения: 01.02.2013).

- Инструкция по учету и хранению музейных ценностей, находящихся в государственных музеях СССР. М.,1984.

- Канцелярия Синода; Регламент Духовной коллегии и прибавления к нему. Пометы императора Петра I//Президентская библиотека им. Б.Н.Ельцина. URL: http://www.prlib.ru/Lib/pages/item.aspx?itemid=2301 (дата обращения: 11.02.2013).

- Ковальченко И.Д. Методы исторического исследования. М., 2003.

- Концепция формирования и ведения Государственного каталога Музейного фонда Российской Федерации//Государственный каталог Музейного фонда Российской Федерации. URL: http://goskatalog.ru/documents/conception/47965_lkm.pdf (дата обращения: 11.02.2013).

- Кузьмин Е.И., Куйбышев Л.А., Браккер Н.В. Оцифровка культурного и научного наследия России. Состояние дел, проблемы, перспективы/Pandia.ru. Энциклопедия знаний. URL: http://www.pandia.ru/803596/(дата обращения: 11.02.2013).

- Набор элементов данных для описания архивных материалов в формате RUSMARC//Президентская библиотека им. Б.Н.Ельцина. URL: http://www.prlib.ru/Documents/contentproccessing/RUSMARCarchDescription.pdf (дата обращения: 01.02.2013).

- Общероссийский свод книжных памятников//Книжные памятники Российской Федерации. URL: http://kp.rsl.ru/(дата обращения: 01.02.2013).

- Описание архивной документной информации: Теория и методика: Научный доклад. М.: ВНИИДАД, 1997.

- Оцифровка: ландшафт стандартов для европейских музеев, архивов, библиотек. Публикация Рабочей группы 3 «Исследование стандартов и подготовка рекомендаций» проекта ATHENA. Текст подготовлен Gordon McKenna, Collections Trust (UK); Chris De Loof, Royal Museums of Art and History (Belgium). ATHENA EC Project, 2009//ATHENA EC Project. URL: http://www.minervaplus.ru/publish/standards_landscape.pdf (дата обращения: 01.02.2013).

- Правила организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук (приказ Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 18.01.2007). М., 2007.

- Правила составления библиографического описания старопечатных изданий/Рос. гос. библиотека; сост. И.М.Полонская, Н.П.Черкашина; общ. ред. Н.Н.Каспаровой. М., 2003.

- Проект приказа «Об утверждении Единых правил и условий учета и хранения музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации, и порядка формирования, учета, сохранения и использования Музейного фонда Российской Федерации». 20.10.2011//Офиц. сайт Министерства культуры РФ. URL: http://mkrf.ru/dokumenty/3974/detail.php?ID=202949 (дата обращения: 11.02.2013).

- Положение о Музейном фонде Российской Федерации, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 12.02.1998 г. № 179. М., 1998.

- Распоряжение Правительства Российской Федерации № 1815-р от 20 октября 2010 г. «О государственной программе Российской Федерации «Информационное общество 2011-2020 гг.»/Росс. газ. Офиц. сайт. 16.11.2010 г. URL: http://www.rg.ru/2010/11/16/infobschestvo-site-dok.html (дата обращения: 11.02.2013).

- Федеральный Закон № 54-ФЗ от 26.05.1996 г. «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации». М., 1996.

- Штайн Р. Агрегирование музейной информации: использование стандарта LIDO в проектах ATHENA и Linked Heritage: докл. на XIII ежегодной междунар. конф. «EVA’2011, Москва». 28-30.11.2011/Росс. гос. библ.//Minerva Plus в России. URL: http://www.minervaplus.ru/publish/publish.htm (дата обращения: 01.02.2013).

- Юмашева Ю.Ю. Музейная документация как исторический источник//Документ. Архив. История. Современность: сб. науч. тр. Екатеринбург, 2007. Вып. 8.