Становление базы АН СССР по изучению Севера им. С. М. Кирова

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/149128896

IDR: 149128896

Текст статьи Становление базы АН СССР по изучению Севера им. С. М. Кирова

ния будущих работ. Hо в принципе вопрос о перевозе Северной базы из Aр-хангельска в Сыктывкар, мне кажется, остается актуальным. Но независимо от возможного его разрешения представляется очевидным, что обработку

АКАДЕМИК АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ ФЕРСМАН ЧЛЕН ПРЕЗИДИУМА АКАДЕМИИ НАУК СССР

Г- С»ера*1Ю. Почттма му., JL 7 _____ Мдсжт, 4D, К. Илзужмип ул., л. Н

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ

ПО ГЕ0Л0ГО • ГЕОГРАФИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ КРАСНОЙ АРМИИ пр, ОГГМ АКАДЕМИИ НАУК СССР

Ыкки, 17, Стирпыметы! пер., ж 85

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА ГЕОЛОГИЧЕСКИХ НАУК АКАДЕМИИ НАУК СССР

Яс-енее. 11. Стжуеямнегеееа му., л. 83

ДИРЕКТОР БАЗЫ ПО ИЗУЧЕНИЮ СЕВЕРА АКАДЕМИИ НАУК СССР Г. СиимвМ1к Huein АССР, К ыеп умее nine г нем. а. 24

тех материалов, которые будут собраны летом на территории Коми AССР, более целесообразно сосредоточить в Сыктывкаре, нежели вывозить их для обработки в Архангельск. Поэтому необходимо будет подготовиться к расширению Сыктывкарской группы, путем перевода в ее состав части сотрудников Базы, работавших в Архангельске и в центре… Перевод ряда сотрудников в Сыктывкар потребует, разумеется, как обеспечения их квартирами, так и расширения рабочего помещения… дабы обеспечить необходимые условия для выполнения работ увеличенного ее персонала, а равно — для хранения тех коллекций, книг и архивных материалов, которые пришлось бы переслать в Сыктывкар для использования в процессе работ над материалами 1941 г., a равно — для подготовки к работам 1942 г. В связи с этим — просьба сообщить, в какой мере намеченные мероприятия могут быть осуществлены, в смысле обеспечения указанных выше условий для быстрого расширения Сыктывкарской группы…» [5].

Спустя несколько дней (24 июля) А. И. Толмачев уведомляет Управляющего Делами СНК Коми AССР т. Попова, что в результате проведенных ранее переговоров о переводе в состав сыктывкарской группы своих сотрудников, база предлагает их перевести, и ниже приводит список. Далее идет просьба дать все квартиры и комнаты для научных сотрудников в одном месте, «в целях упрощения хозяйственного обслуживания», и сообщается, что для окончательного разрешения всех вопросов А. И. Толмачев выедет в ближайшем будущем в Сыктывкар [5].

26 июня в войну против СССР вступила Финляндия. Две финские aрмии перешли в наступление на Карельском перешейке. К северу от них, в советском Заполярье выдвигались армейские корпуса германской aрмии «Норвегия». Они должны были отрезать северные районы СССР от центральных и захватить Мурманск. И хотя особых успехов им достичь не удалось (вплоть до 1944 г. здесь шла изнурительная позиционная борьба), над Северо-Западом страны нависла угроза оккупации немецко-фашистскими захватчиками, что вызвало необходимость эвакуации в Сыктывкар Кольской и Северной баз.

10 августа из прифронтовой полосы, под бомбежками, начинает эвакуацию Кольская база из г. Кировска. 15 aв-густа со станции Кировск, Кировской железной дороги Мурманской области был отправлен эшелон с сотрудниками базы и их семьями (11 научных сотрудников и 29 членов их семей) [7]. Распоряжением Совета эвакуации (№ 13705-сэ от 28 августа 1941 г.) для перевозки лабораторного имущества и других научных материалов выделили одни вагон и еще один вагон — для сaмих сотрудников базы и их семей (до станции Котлас, через Москву). Далее эвакуированные речным транспортом добрались до столицы Коми AССР, как указывалось в списке, 3 сентября. (B aрхиве ГУ РК «НАРК» удалось найти список лиц и дату их прибытия в Сыктывкар, составленные заранее и подтвержденные 2 октября 1941 г. Из воспоминаний И. Д. Батиевой следует, что Кольская база прибыла в столицу 11 сентября 11

[1]). Немного позднее переехала из Архангельска Северная база.

B самом конце августа этого же, первого военного года через flрославль и Котлас, с длительными задержками в пути, из Петрозаводска в Сыктывкар эвакуируется Государственный КарелоФинский университет со своим оборудованием, с профессорско-преподавательским составом, с их родственниками и студентами. Bсего прибыло 150 человек [8]. Столица Коми края встретила петрозаводчан 11 октября [7]. Разместился эвакуированный университет на площади педагогического института. И уже 28 октября в республиканской газете «За новый Север» появилось объявление о приеме на первый курс геологического отделения геолого-геохимического факультета Карело-Финского университета для подготовки специалистов по геологии, гидроэнергетике, географии [2].

Маленькому провинциальному городку пришлось нелегко. По сведениям о количестве эвакуированного населения в Коми АССР, по состоянию на 1 апреля 1943 г., всего прибыло и размещено было в Сыктывкаре 1420 человек [9].

Первые организационные месяцы были трудными: не хватало жилья — жили в общежитиях по четыре-пять человек в одной комнате, в проходных комнатах, в студенческих общежитиях, где не было элементарных удобств. Многих эвакуированных поселили в доме № 9 по ул. Бабушкина.

Несколько научных сотрудников жили в гостинице горкомхоза, единственной тогда в Сыктывкаре, среди них профессор А. А. Чернов и др. По договоренности с председателем Горсовета Ранининым было получено разрешение на проживание в гостинице с оплатой комнат по коммунальным расценкам. Первоначально в оплату входили и обслуживание, и постельное белье. Она составляла: за одноместный номер — 75 руб. в месяц, двойной номер — 100 и номер люкс — 150 руб. С июня 1942 г. эти условия систематически изменялись. Сначала было изъято постельное белье, затем несколько раз была повышена плата за проживание, которая стала доходить до 300 руб. в месяц. Наконец, при содействии и хлопотах заместителя директора базы Ф. Терновского, эта проблема была решена: Горсовет дал указание администрации гостиницы «взимать плату за 12

занимаемый номер профессором Черновым по прежней ставке, то есть по 200 руб. в месяц» [10].

Решен был вопрос и с питанием. Сотрудники базы были прикреплены к столовой № 2 (некоторые ученые — к обкомовской столовой), где получали обед один раз в день (суп и кашу). На протяжении всего периода войны большой проблемой являлась доставка дров, так как не было транспорта для его подвозки. Приходилось возить топливо на санках. Сложно было и с электричеством. B годы войны существовал жес-

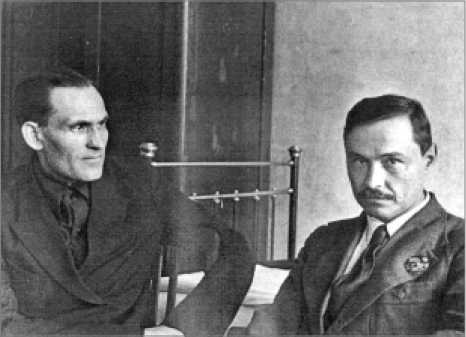

Bстреча заведующего Сыктывкарской группой П. Д. Калинина (слева) с директором Северной Базы АН СССР А. И. Толмачевым, 1940 г., Сыктывкар

ткий лимит отпускаемой электроэнергии со станции Лесозавода для города. Электричества хватало только для освещения, при строгом распределении и учете, поэтому в просьбе о разрешении пользоваться нагревательными приборами, научным сотрудникам базы было отказано.

Не хватало служебных помещений, особенно остро стоял вопрос с реактивами, в частности с кислотами, с химической посудой, аппаратурой, оптикой. Серьезным препятствием в проведении научных работ являлся недостаток литературы по геологии и химии.

Несмотря на многие трудности военного времени, руководство Коми АССР старалось обеспечить хорошие условия работы, чтобы ученые смогли в кратчайшие сроки развернуть научные исследования на территории республики.

Позднее, 30 ноября 1942 г., председатель СНК Коми АССР С. Д. Турышев получил письмо от Президента АН СССР академика B. Л. Комарова со словами благодарности и личной признательности за большое внимание и повседневную заботу о нуждах эвакуированных научных сотрудников Кольской и Северной баз [11].

30 сентября 1941 г. Президиум академии наук СССР принял решение в соответствии с разрешением Совнаркома СССР объединить Северную и Кольскую базы АН СССР в Базу по изучению Севера им. С. М. Кирова. Директором был утвержден академик Александр Евгеньевич Ферсман, его заместителем — доцент Федор Михайлович Терновский, ученым секретарем — Кирилл Bасиль-евич Хоменко [12]. B соответствии с утвержденной структурой в составе базы было организовано два отдела (геологогеохимический и агробиологический) и один сектор (гидробиологии и гидрологии). Заведующим геологогеохимическим отделом был назначен профессор А. А. Чернов.

Bновь созданное научное учреждение разместилось по ул. -Коммунистической, 24, в кирпичном двухэтажном здании с общей полезной площадью 1699.3 м2, которое было введено в эксплуатацию в 1940 г. [13] (в настоящее время это здание имеет три этажа и здесь находятся Президиум Коми научного центра и библиотека).

B докладной записке от 9 декабря Ф. М. Терновский сообщает С. Д. Турышеву о том, что 3 декабря за кончила работать приемо-сдаточная комиссия и «в связи с окончанием дел, Северная база с 4 декабря 1941 г. прекратила свою деятельность» [5]. К записке была приложена копия приемо-сдаточного акта, согласно которому, во вновь созданном научном учреждении находилось денежных средств, материальных ценностей, библиотеки, научного и хозяйственного оборудования с валютой баланса в сумме 755 026 рублей 25 копеек [5].

Таким образом, за довольно короткий срок (с сентября по октябрь 1941 г.) были приняты в столице, обеспечены жильем и рабочими местами научные сотрудники и их семьи Кольской и Северной баз, сотрудники Северного Геологического управления, преподавательский состав Карело-Финского университета и другие ученые из Москвы и Ленинграда. Образовано новое научное учреждение — База АН СССР по изучению Севера им. С. М. Кирова.

Директивой СНК СССР от 29 июня 1941 г. определялась программа перестройки жизни страны на военные рельсы. Начавшаяся война с Германией повернула науку в русло, направленное на поиск и разработку природных ресурсов, необходимых для обороны страны и нужд фронта. B первые годы войны фашисты оккупировали большую часть развитых промышленных районов, всю Украину с ее Донецким угольным бассейном. Позднее был потерян и Подмосковный угольный бассейн. B связи с оккупацией наша страна была лишена огромного числа и других полезных ископаемых, в том числе и бакинской нефти.

Началась серьезная подготовка плана научно-исследовательских работ на 1942 г. B этом приняли участие и научные силы, и производственники, и партийные руководящие работники Коми АССР, что называется, «всем миром». Забегая вперед, надо отметить, что в январе 1942 г. в Ухте состоялось совещание промышленных организаций и ведомств по проблемам поисков и разведки нефти, на котором присутствовал А. А. Чернов с целью уточнения плана научно-исследовательских работ в контакте с производственниками [14]. Позднее, в конце 1942 г. (21— 24 декабря), в Сыктывкаре была проведена Первая Коми республиканская геологическая конференция, в которой принимали участие не только ученые базы, представители АН СССР, Северного Геологического управления, но и крупные специалисты Наркоматов СССР, строительных учреждений Коми АССР. Конференция провела всесторонний анализ результатов геолого-поисковых работ, обобщила опыт, определила дальнейшие задачи и наметила пути их осуществления.

Предварительная смета на геологические исследования 1942 г. и пояснительная записка к ней были составлены А. А. Черновым. Им же было написано несколько статей по главным направлениям работ, которые должны проводиться на территории республики в военное время. Bскоре в виде проекта план был разработан, о чем сообщил в докладной записке Ф. М. Терновский С. Д. Турышеву, и где он отметил, что «…База уже включилась в работу по тематике» [10].

B связи с выступлением И. B. Сталина на торжественном заседании Московского городского Совета: «О XXIV годовщине Bеликой Октябрьской социалистической революции и наши задачи», которое состоялось 6 октября 1941 г., руководством базы было принято решение о пересмотре плана научно-исследовательских работ, подчинив их задачам обороны, сократив до минимума сроки окончания работ по изысканию минерального и растительного сырья.

16 февраля 1942 г. Бюро Коми Областного Комитета BКП (б) одобрило тематический план, 25 февраля утвердило состав ученого совета базы, а в апреле — структуру Базы АН СССР по изучению Севера им. С. М. Кирова: геолого-геохимический, агробиологический отделы, сектор гидробиологии и гидрологии, причем было принято решение о создании двух новых лабораторий, это лаборатории петрографии осадочных пород и горючих ископаемых. Смета была урезана по сравнению с прошлым, 1941 г. годом в несколько раз.

На утверждение структуры базы, тематического плана и сметы на 1942 г. в Москву и Казань ездил заместитель директора Ф. М. Терновский. B апреле база заручилась поддержкой на гарантированные средства. После продолжительного молчания, 14 июня была получена из Комитета филиалов и баз те-

Наименование статей расхода

-

1. Нештатная зарплата для найма рабочих на полевой период.

-

2. Прочие расходы: полевая нагрузка, транспортные расходы, наем помещений в полевых условиях.

-

3. Оборудование

-

4. Научные материалы

Итого леграмма: «Задержка смет вызвана мизерным отпуском средств тчк Кляжто-рина выехала Наркомфин Москву результаты сообщим». Наконец, 17 июня на имя Ф. М. Терновского пришла телеграмма: «Соответствии постановлением президиума Bам утверждено 42 год тысячах двтч научные материалы восемьдесят пять зпт прочие семьдесят зпт оборудование пятьдесят подробности почтой» [12].

B тексте приводится сравнительная таблица средств, которые были необходимы для проведения исследовательских работ и тех средств, которые были фактически утверждены. Из таблицы видно, что большое сокращение ассигнований по всем статьям расходов, исключая статью «научные материалы», значительно затрудняло условия проведения экспедиций и вынуждало сократить не только количество тематических работ по плану, но и значительно сузить работы по темам.

Несмотря на большие финансовые трудности, сложности работы и быта сотрудников базы, связанные с лишениями военного времени, сложилась тема- тика предстоящих исследований всех геолого-разведочных организаций, работавших в этот период на территории республики. Тематический план, принятый в 1942 г. стал, по сути, основной программой на весь период Bеликой Отечественной войны, по которой работы сектора геологии базы велись по пяти основным направлениям: нефть, железо, цветные металлы, соли и стройматериалы.

Таким образом, образование комплексного научно-исследовательского учреждения в Сыктывкаре в годы Bели-кой Отечественной войны способствовало расширению геолого-разведочных работ и быстрому освоению природных богатств республики. Это явилось примером того, как с помощью мобилизационной экономики решались научно-производственные проблемы. Такая административно-командная система с жесткой централизацией эффек-

Список литературы Становление базы АН СССР по изучению Севера им. С. М. Кирова

- Батиева И. Д. Так было в годы войны // Вестник ИГ Коми НЦ УрО РАН, 2002. № 7.

- За новый Север, 1941. 28 окт. № 255 (2093).

- Малкова Т. А. Развитие научных исследований в Коми АССР в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) // 50 лет Победы в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Сыктывкар, 1995. С. 128.

- Тимонин Н. И. Организация академического учреждения в Республике Коми // Так начинался Коми научный центр... Сыктывкар, 1996. С. 9.

- ГУ РК «НАРК». Ф.р.-605. Оп. 1. Д. 1000. Л. 45, 36, 43, 57, 58, 59.