Становление гуманитарной технологии формирования экологической компетентности: модель, диагностика, коррекция

Автор: Глазачев С.Н., Косоножкин В.И.

Журнал: Вестник Международной академии наук (Русская секция) Электронный ресурс @vestnik-rsias-online

Рубрика: Гуманитарные науки, проблемы образования, экологической культуры

Статья в выпуске: 1, 2012 года.

Бесплатный доступ

Обобщен опыт проектирования модуля формирования профессиональной компетентности специалистов- бакалавров-магистров экологии. Представлена блок-схема формирования экологических компетенций.

Экологическая компетентность, модуль, компетентностный профиль, гуманитарная технология

Короткий адрес: https://sciup.org/14315503

IDR: 14315503

Текст научной статьи Становление гуманитарной технологии формирования экологической компетентности: модель, диагностика, коррекция

С. Н. Глазачев, В. И. Косоножкин

Московский государственный гуманитарный университет им. М. А. Шолохова, Москва Московский государственный областной университет, Москва

Formation of the Ecological Competence Formation Humanitarian Technology: Model, Diagnosis, Correction

S. Glazachev, V. Kosonozhkin

M. A. Sholokhov Moscow State University for the Humanities, Moscow Moscow State Regional University, Moscow

Обобщен опыт проектирования модуля формирования профессиональной компетентности специалистов-бакалавров-магистров экологии. Представлена блок-схема формирования экологических компетенций. Ключевые слова: экологическая компетентность, модуль, компетентностный профиль, гуманитарная технология.

The experience of specialists', bachelors', masters' of ecology professional competence formation module designing is given. Block-diagram of the ecological competencies formation is performed. Key words: ecological competence module, competency profile, humanitarian technology.

Предпосылки

Объективный рост внимания общественности к глобальным экологическим проблемам, проблемам устойчивого развития цивилизации и стремительная экологизация образования в России в конце ХХ века проходили в условиях глубокого социально-экономического кризиса и, как следствие, резкого снижения финансирования и материально-технического обеспечения образовательных учреждений всех уровней.

В этот период, который часто характеризуют словом «выживание», произошла значительная дезинтеграция системы высшего образования — фактически каждый вуз выживал самостоятельно, замыкаясь в рамках собственного образовательного пространства.

Элементарная необходимость обеспечения студентов учебными материалами в сочетании с наступившей издательской свободой и отсутствием средств на пополнение и обновление библиотечного фонда породили невиданное разнообразие учебной экологической литературы. Количество оригинальных авторских учебников и учебных пособий в сфере экологии стремительно росло, а тиражи каждого издания столь же стремительно приближались к минимуму, установленному типографиями. Нормой стал тираж издания в 100 экземпляров, что на практике означало его полную безвестность и грозило утратой ценных авторских достижений. С другой стороны, отсутствие конкурентной среды и контроля со стороны научной общественности не стимулировали улучшения качества изданий.

В этих условиях большую позитивную роль сыграли неформальные экологические центры и объединения, которые сформировались в большинстве регионов страны, имели различные формы организации и самый различный статус — от постоянно действующих инициативных семинаров до новых университетов и академий.

Одним из таких центров, получившим признание не только в нашей стране, но и далеко за её пределами, стал созданный в 1994 г. по инициативе проф. С.Н. Глазачева в МГОПУ им. М. А. Шолохова Центр Технологий Эколого-Педагогического Образования — ТЭКОЦЕНТР (ныне НОЦ — ТЭКО).

К числу приоритетных направлений деятельности ТЭКОЦЕНТРА с момента его образования относились поиск, анализ и педагогическая адаптация современного практического опыта преподавания экологических дисциплин в ведущих российских и зарубежных вузах.

Плодотворным оказалось сотрудничество ТЭКОЦЕНТРА с кафедрой геоэкологии МПУ (ныне МГОУ), созданной по инициативе одного из основоположников геоэкологии в нашей стране д.г.н., проф. О. П. Добро- деева. Многолетний практический опыт работы в сочетании с творческим развитием инновационных идей проф. О. П. Добродеева позволили сотрудникам кафедры геоэкологии разработать оригинальные дидактические материалы в сфере экологического образования.

В частности, доцентом кафедры геоэкологии Косоножкиным В. И. был создан комплект учебных материалов по общей экологии (В. И. Косоножкин. Обучальник по общей экологии (лекции, хрестоматия, задания, тесты и кроссворды). — М.: авторское издание, 2001, 239 с.), который и послужил основой для дальнейшей разработки элементов технологии естественнонаучного экологического образования в рамках сотрудничества с ТЭКОЦентром.

Первый этап: Практикум по экологии

На первом этапе (2001—2005 гг.) была поставлена задача отбора и дидактической обработки материалов по основным разделам современного экологического знания (от классической экологии и геоэкологии до экологии человека и основ экологической культуры) в форме экспериментального учебного комплекта, включающего серию учебных пособий под общим названием «Практикум по экологии».

Основы концептуальной модели Практикума по экологии (актуальность, цель, задачи, методические принципы), сформулированные проф. Глазачевым (2002), содержали следующие основные положения:

-

• Экологизация науки, культуры, образования и самой жизни — знамение нашего времени. Состояние неустойчивости, неопределенности в развитии системы природа-общество вызывает тревогу и озабоченность, призывает к социальной активности. Резюмируя итоги Всемирного саммита по устойчивому развитию в Йоханнесбурге, Генеральный Секретарь ООН К. Аннан лаконично сформулировал приоритеты социальноэкологической деятельности: «ответственность, партнерство и практические дела». Ответственность за судьбу планеты должны разделить все страны и континенты, социальные институты, граждане. Особая роль в преодолении экологического кризиса несомненно принадлежит образованию. «Если мы хотим изменить мир, сначала предстоит изменить Человека, систему его качеств и ценностей» — подчеркивал Президент Римского клуба А. Печчеи.

-

• Современная культура, творцом и носителем которой является человек, перестала выполнять адаптивную функцию в системе природа-общество. Природа не может более справляться с экспансией научнотехнической революции, нести непосильный антропогенный груз. Достигнут, а может уже превзойден, предел допустимого вмешательства человека в природу, не нарушающего ее целостности. Предстоит остановить, откорректировать процесс превращения порядка природы в хаос техносферы. Необходима духовно-нравственная коррекция современной культуры, трансформация современной культуры в экологическую культуру, способную гармонизировать отношения в системе природа-общество.

-

• Итак — духовно-нравственная коррекция культуры и выработка эффективных педагогических технологий ее трансляции в личности и обществе — столь высока сегодня цель образования как социального института. В образовательной и экологической доктринах России формирование целостного мировоззрения и экологической культуры рассматривается как приоритетная цель. Идеями экологизации образования, обращения его к проблематике устойчивого, сбалансированного развития пронизаны стандарты подготовки специалистов в высшей школе. Однако предстоит сделать главное — воплотить желаемое в возможное, действительное — осознать сущность, структуру и функции экологической культуры и создать механизмы ее творческой трансляции в образовании.

При составлении Практикума авторы руководствовались следующими принципами:

-

• Приоритетной целью любой образовательной системы является формирование целостного мировоззрения и экологической культуры личности на основе экогуманитарной парадигмы, сменившей устаревшую репродуктивную, ориентированную лишь на воспроизводство знаний. В экогуманитарной парадигме гуманистические идеалы, свобода личности гармонизируются экологической ответственностью человека за свою судьбу, судьбу социума, возвышая ответственность до биосферных и космических пределов.

-

• Содержание современного образования не может быть отобрано только в алгоритме «наука — учебный предмет», а существенно дополняется другими аспектами культуры с помощью языков искусства, литературы, мифа, с использованием обучающего, воспитывающего потенциала природы. Содержание образования проектируется по новому алгоритму: «культура — учебный, воспитательный материал». Естественнонаучное мировоззрение, как частичное, не способное более адекватно отображать окружающий мир, достраивается до целостного.

-

• Педагогические технологии обучения, воспитания и развития при экологизации образования востребуют личность, учебный процесс, приобретает субъект-субъектный характер, содействуя возрастанию творческого потенциала личности. Диалог, обучение мыследеятельности, решение экологических задач и выполнение тестов, обращение к личному опыту реализуют идеи педагогики сотрудничества. Повышение лич-

Электронное периодическое научное издание «Вестник Международной академии наук. Русская секция», 2012, №1 ной ответственности за самостоятельное освоение учебного материала создают предпосылки для дистанционного экологического образования с помощью Практикума.

Этап завершился созданием и публикацией экспериментального учебного комплекта из пяти книг:

-

1. Глазачев С. Н., Косоножкин В. И. Практикум по экологии. Часть I. Введение в экологию. Экосистема.

-

2. Глазачев С. Н., Косоножкин В. И. Практикум по экологии. Часть II. Экологические факторы. Оценка экологической опасности. — М.: Изд-во МГОПУ им. М. А. Шолохова, ООО КПСФ «Спецстройсервис-92», 2003. — 100 с. ISBN 5-8288-0608-4.

-

3. Глазачев С. Н., Косоножкин В. И. Практикум по экологии. Часть III. Энергия и биогеохимические циклы. — М.: Изд-во МГОПУ им. М. А. Шолохова, ООО КПСФ «Спецстройсервис-92», 2003. — 100 с. ISBN 5-8288-0609-2.

-

4. Г лазачев С. Н., Косоножкин В. И., Каргаполов Н. В. Практикум по экологии. Часть 4. Глобальная экология. Геоэкология (учебное пособие). — М.: Изд-во МГОПУ им. М. А. Шолохова, ООО КПСФ «Спец-стройсервис-92», 2005. — 100 с.

-

5. Глазачев С. Н., Гагарин А. В., Глазачев О. С. Практикум по экологии. Часть 5. Экология человека (учебное пособие). — М.: Изд-во МГОПУ им. М. А. Шолохова, ООО КПСФ «Спецстройсервис-92», 2005. — 100 с. Отдельные книги учебного комплекта прошли апробацию в Московском государственном областном университете, Московском государственном гуманитарном университете им. М.А. Шолохова и ряде других вузов, неоднократно переиздавались с изменениями и дополнениями и получили положительную оценку со стороны педагогов-практиков.

Биогеоценоз. — М.: Изд-во МГОПУ им. М. А. Шолохова, ООО КПСФ «Спецстройсервис-92», 2003. — 100 с. ISBN 5-8288-0607-6.

Второй этап: Экология. Аудиторный практикум

На втором этапе (2006—2008 гг.) была поставлена задача создания на основе разработанных на первом этапе учебных материалов по экологии полноценной образовательной технологии в форме экспериментального учебного комплекта, включающего семь базовых учебных пособий под общим названием «Экология. Аудиторный практикум» и полный набор учебно-методических комплексов (УМК) по дисциплинам Аудиторного практикума в соответствии с требованиями ГОС ВПО 2-го поколения. При этом, наряду с детальной проработкой методических вопросов экологического образования, необходимо было уделить максимальное внимание трансляции идей устойчивого развития цивилизации, теории биотической регуляции биосферы и экологической культуры. Девизом работы на втором этапе стало сформулированное проф. Глазачевым С. Н. положение: «Экологическое образование, расширенное воспроизводство экологической культуры в обществе и личности — непременное условие устойчивого развития современной цивилизации».

Концептуальная модель учебного комплекта «Экология. Аудиторный практикум» стала развитием разработанной на первом этапе концептуальной модели Практикума по экологии. Её основные положения, изложенные нами в целом ряде публикаций (Глазачев, Косоножкин, 2006—2008 гг.), приводятся ниже:

В современном мире ответом на объективное требование времени, попыткой найти выход из глобального кризиса человечества, признанием невозможности развития «как обычно», без учета экологических ограничений, стала формулировка концепции устойчивого развития (англ. sustainable development ), обозначившей контуры новой стратегии развития цивилизации на рубеже тысячелетий. Словосочетание «устойчивое развитие» стало символом борьбы за лучшее будущее человечества, связанным, прежде всего, с оптимизацией известной системы «природа — хозяйство — население». «Экология для устойчивого развития» (равно как и «экономика для устойчивого развития» или «образование для устойчивого развития») — это новая постановка вопроса, предполагающая, что для решения стоящих перед человечеством задач потребуется формирование фундаментальной теоретической базы, усилия представителей всех наук, включая экологию. Вероятно, никогда прежде научные исследования так тесно не переплетались с экономикой и большой политикой, как в настоящее время, которое смело можно назвать периодом (или попыткой) перехода к устойчивому развитию цивилизации. Закономерно и то, что переход к устойчивому развитию совпал с периодом глобализации.

Две с половиной тысячи лет отделяют современное человечество от «осевого времени» — времени становления основных каналов развития культуры, определивших движение в направлении обособления: общества от природы, внутри общества людей друг от друга, обособления внутри культуры сфер науки, искусства, нравственности, областей экономики, политики, духовности. Современный социальный мир — мир, который зашел в тупик, двигаясь вокруг заданной оси. Этот мир может рассчитывать на продолжение развития лишь при изменении общего характера движения. Сущность необходимых изменений уже почти ни для кого не составляет секрета: человечество должно перейти во всех формах своей деятельности — как внутрисоциаль-

Электронное периодическое научное издание «Вестник Международной академии наук. Русская секция», 2012, №1 ных, так и в отношениях с природой — от стиля обособления и конфронтации к стилю взаимоподдержки и диалога, к экологическому стилю.

Не меняя современный характер общественного и индивидуального развития, человечество лишает себя возможности выжить. А отсюда ясная истина — необходимы качественные изменения. Цель или сверхцель этих изменений — восстановление гармонии или мира в мире. Но в сознании «современного человека» подорвано представление о природе как о естественном доме, характерное для ранней истории общества. Если «будет иначе», то лишь за счет перехода на новую ось культуры — от обособления, конфронтации к сближению, связной взаимодополнительности. А этот переход требует преодолеть социальную индивидуальную своемерность, сделать выбор и обречь себя на работу. Преодоление предполагает создание сложной структуры деятельности. Цель деятельности определяется «от противного» — от антицели — самоуничтожения человечества. Полноценное сохранение и развитие человечества, обеспечение устойчивого будущего предполагает переход к «Культуре мира», преодоление культуры войны, переход от экстенсивного (вширь) — физического роста к интенсивному (вглубь) — духовному росту: «Только солидарное человечество способно перейти от цивилизации физического роста, разрушающего естественную среду, к цивилизации духовного роста, вписанной в природу и оберегающей природу как саму себя» (Г. Померанц).

Обеспечение данного перехода, в свою очередь, необходимо основывается на изменении сложившейся иерархии сфер воспроизводства общественной жизни — экономической, социально-политической, духовной. Последняя станет первой, духовная сфера из ведомой превращается в ведущую, определяющую развитие остальных. Столь ответственная роль в социокультурной динамике обеспечивается существенным изменением духовной деятельности, ее новой парадигмой. Наложение «полей» новой экологической парадигмы мировоззрения и новой образовательной парадигмы образует «поле» экологического образования и воспитания, формирования экологической культуры общества и личности. Такой подход приводит к целому ряду выводов:

-

• экологическая культура, экологическое сознание — ведущий компонент новой цивилизационной парадигмы, перехода России на модель устойчивого развития;

-

• экологическое образование не есть новое обособленное направление в развитии образовательных систем, это новый смысл и цель всего образовательного процесса;

-

• экологическое образование — системообразующий компонент всего образовательного процесса, определяющий его стратегические цели и ведущие направления, создающий интеллектуальную, нравственную, духовную основу школы будущего;

-

• цель экологического образования — взращивание экологического сознания, культуры общества и личности, формирование нового, целостного мировоззрения, объективно отражающего место человека «посредине мира»;

-

• совокупность принципов экологического образования, вбирая в себя все общедидактические, обогащает их специфическими экологическими: экогуманизацией; обучающей, воспитывающей функцией природы; комплиментарностью; интегрированностью; опережающим, прогностическим характером образования; мышлением и действием глобально ориентированным; включением природы в текст культуры и образования;

-

• область, поле, сфера экологического образования в учебном плане не может быть определена только учебным предметом или их совокупностью. Сферу формирования экологического сознания и коррекции мировоззрения предстоит определить более гибко. В общем виде эта сфера может быть определена как экологическая культура;

-

• экологическая культура страны — синтез опыта и традиций природосообразного поведения и деятельности населяющих ее народов. Мера гармонии, степень устойчивого развития этноса и вмещающего его ландшафта — сегодня это еще и главный показатель зрелости развития цивилизации.

Второй этап завершился созданием и публикацией базового учебного комплекта из семи книг:

-

1. Глазачев С. Н., Косоножкин В. И. Экология. Аудиторный практикум. Часть 1. Введение в экологию. Экосистема. Биогеоценоз (учебное пособие). — М. — Ставрополь: ООО «Став-Пресс», 2007. — 102 с.

-

2. Глазачев С. Н., Косоножкин В. И. Экология. Аудиторный практикум. Часть 2. Организм и среда. Экологические факторы. Поток энергии (учебное пособие). — М. — Ставрополь: ООО «Став-Пресс», 2007. — 102 с.

-

3. Глазачев С. Н., Косоножкин В. И. Экология. Аудиторный практикум. Часть 3. Биогеохимические циклы. Экологическая сукцессия. Экологическая оценка (учебное пособие). — М. — Ставрополь: ООО «Став-Пресс», 2007. — 102 с.

-

4. Глазачев С. Н., Косоножкин В. И., Каргаполов Н. В. Экология. Аудиторный практикум. Часть 4. Глобальная экология. Геоэкология (учебное пособие). — М. — Ставрополь: ООО «Став-Пресс», 2007. — 100 с.

-

5. Глазачев С. Н., Гагарин А. В., Глазачев О. С., Сотникова Н. Н. Экология. Аудиторный практикум. Часть

-

5. Экология человека (учебное пособие). — М. — Ставрополь: ООО «Став-Пресс», 2007. — 100 с.

-

-

6. Глазачев С. Н., Косоножкин В. И. Экология. Аудиторный практикум. Ответы и решения. Контрольные работы (учебное пособие). — М. — Ставрополь: ООО «Став-Пресс» 2007. — 259 с.

-

7. Глазачев С. Н., Косоножкин В. И . Экология. Аудиторный практикум. Часть 6. Экология для устойчивого развития (учебное пособие). — М. — Ставрополь: ООО «Бюро новостей», 2008. — 102 с.

Материалы Аудиторного практикума прошли многократное рецензирование и получили рекомендации ведущих УМО.

Таким образом, учебный комплект под общим названием «Экология. Аудиторный практикум» включает семь отдельных книг, которые дополняют друг друга, и, в то же время, могут использоваться самостоятельно при изучении соответствующего раздела экологии. В первой части практикума приводится анализ системы экологических дисциплин, рассматриваются основные подходы к решению экологических задач, а также общие (начальные) вопросы экологии экосистем, биогеоценологии, фитоценологии и экологии почв. Во второй части практикума рассматриваются вопросы взаимодействия организмов с окружающей средой, основные закономерности проявления действия экологических факторов, а также трофическая структура и закономерности трансформации энергии в экологической системе (биологическая продуктивность, пищевые цепи, экологические пирамиды). В третьей части практикума рассматриваются вопросы круговорота вещества в экосистеме, биогеохимические циклы азота и углерода, динамики и устойчивости экологических систем, а также основы экологической оценки состояния окружающей среды. Приводится краткий словарь основных терминов (глоссарий), кроссворды и задания для повторения материала. В четвертой части практикума приводятся общие сведения о строении и структурно-функциональной организации биосферы и экосферы Земли, основные положения учения В. И. Вернадского о биосфере, рассматриваются глобальные экологические функции основных подсистем биосферы и некоторые глобальные экологические проблемы. В пятой части практикума представлен курс «Экология человека», который включает элементы истории экологии человека как науки, основные понятия данной дисциплины, анализ взаимосвязи её с другими науками; рассматриваются эволюционные, медико-биологические и психолого-педагогические аспекты взаимодействия Человека и Природы, а также проблемы экологической безопасности. В шестой части практикума по экологии приводится анализ концепции устойчивого развития и различных подходов к оценке устойчивости природных ландшафтов и экологических систем, а также системы «природа — хозяйство — население», рассматриваются проблемы перехода России к устойчивому развитию. Комплект аудиторного практикума по экологии завершает седьмая книга, в которой приведены ответы на обучающие тесты и задания, примеры выполнения практических работ, контрольные работы по отдельным темам и методические рекомендации.

Аудиторный практикум по экологии — это учебное пособие, в котором многочисленные авторские задания различной степени сложности объединены с лаконичными конспектами классических работ по экологии, изложением соответствующих методик и примеров выполнения заданий, что позволяет обучаемому самостоятельно анализировать изложенный материал в процессе творческой работы.

Своеобразная «блочно-модульная сборка» позволяет преподавателю свободно трансформировать общую структуру курса в зависимости от специализации обучаемых и отведенного времени. Основной единицей дифференциации содержательного материала в аудиторном практикуме служит тема. В предлагаемом курсе экологии учебный материал включает 22 базовых темы — вполне завершенных обучающих блоков или модулей, выполненных, в основном, по следующей единой схеме: теоретическая часть, основные понятия и определения, вопросы для самоконтроля и рекомендуемая литература — обучающие тесты и примеры — отдельные задания — аудиторные практические работы — творческие задания — контрольная работа.

Теоретическая часть содержит минимальный объем сведений по теме (хрестоматийный материал, выдержки из лекций, формулировку основных терминов и определений), необходимых для выполнения заданий, но ни в коем случае не подменяет собой учебники по экологии. Более того, многие вопросы и задания призваны стимулировать интерес к использованию учебников и поиску дополнительной информации. В то же время, объединение в аудиторном практикуме теоретического и методического материала предполагает возможность самостоятельного освоения предложенной темы, включая теоретический и практический разделы, а также механизмы самоаудита, контроля за усвоением тем. Не случайно выбран и формат издания — А-4, что позволяет использовать в тексте схемы, карты, графики, а также создает пространство для рефлексивных заметок студента. Учебная книга как бы соединяется с рабочим журналом, образуя новое качество. Теоретическую часть завершают формулировки основных терминов и определений, вопросы для самоконтроля и список литературы.

Обучающие тесты и задания предназначены для углубленного изучения материала темы. Каждая из тем аудиторного практикума содержит большое количество тестовых заданий различной конфигурации и сложности, на базе которых формируется итоговая контрольная работа по теме, а также проводится тестирование на экзамене.

Базовые темы аудиторного практикума содержат блок отдельных заданий, ориентированных на формирование определенных навыков практической работы — систематизации данных, проведения расчетов, построения графиков. Обобщающие аудиторные практические работы выполняются на основе предлагаемых количественных данных по определенной методике и не требуют специальных материалов и оборудования; их легко можно интегрировать с соответствующими лабораторными и полевыми работами. Творческие задания рассчитаны на длительный срок выполнения (до одного семестра) и использование дополнительных научных материалов по выбранной теме. Представление творческих работ осуществляется в форме рефератов и докладов. Контрольные работы к базовым темам составлены на основе тестов и заданий, предлагаемых в аудиторном практикуме, включают по 6—12 заданий в шести основных вариантах и рассчитаны на 45 минут аудиторного времени. Контрольные не являются обязательной формой работы для студентов дневных отделений, но их использование значительно повышает эффективность усвоения учебного материала, позволяет осуществлять постоянный мониторинг процесса обучения.

На базе материалов учебного комплекта «Экология. Аудиторный практикум» были созданы авторские УМК по дисциплинам: «Общая экология», «Экология», «Геоэкология», «Основы геоэкологии», «Геоэкология и природопользование», «Организм и среда», «Устойчивое развитие человечества», «Основы биогеоценоло-гии», «Математическое моделирование экосистем», «Биогеохимия».

Вне рамок учебного комплекта «Экология. Аудиторный практикум» под руководством проф. С. Н. Гла-зачева (2008) создан инновационный учебно-методический комплекс «Экологическая культурология. Педагогическая адаптация», предназначенный для студентов педагогических специальностей. Отличительной особенностью этой разработки является синтез традиционных для УМК разделов (программы курса, учебного плана, плана практических и самостоятельных работ, методических рекомендаций) с научным содержанием дисциплины и изложением методических аспектов формирования экологической культуры учащихся. В определённом смысле, подобная форма учебно-методического комплекса позволяет рассматривать его в качестве самостоятельной образовательной технологии.

Третий этап: Технология формирования экологической компетентности

На третьем этапе (2009 — по настоящее время) была поставлена задача модернизации созданной технологии экологического образования на базе компетентностного подхода, модульной организации образовательных экологических программ и дидактических материалов, использования инновационных средств формирования и оценки уровня сформированности экологических компетенций. Иными словами, была поставлена задача создания современной технологии формирования экологической компетентности с учётом требований ФГОС ВПО 3-го поколения.

В то же время необходимо было соблюсти и принцип преемственности в отношении результатов, полученных на предыдущем этапе формирования образовательной технологии в соответствии с требованиями ГОС ВПО второго поколения. Опыт дальнейшей практической работы показал, что подавляющее большинство решений, найденных на втором этапе, оказались востребованными и при создании технологии формирования экологической компетентности.

Отличительная особенность третьего этапа — обязательное требование к постоянному обновлению образовательной технологии, заложенное в самой концептуальной модели технологии формирования экологической компетентности. Это требование связанно как с быстрым изменением содержания экологической науки в современном мире, так и с изменением запросов рынка труда, которые диктуют необходимость постоянных изменений компетентностной модели выпускника. Основу концептуальной модели технологии формирования экологической компетентности составляет триада: компетентностный подход — экологическая культура и экологическая компетентность — модульная организация экологического образования.

Компетентностный подход

В настоящее время компетентностный подход рассматривается в качестве главной теоретико-методологической основы модернизации экологического образования, которое призвано обеспечить формирование будущих социально активных граждан, способных успешно осуществлять свои профессиональные функции и решать экологические проблемы с позиций концепции устойчивого развития человечества.

На начальном этапе исследований, как и следовало ожидать, позиции авторов по данному вопросу значительно различаются, а сама проблема требует дальнейшего научно-педагогического и научно-психологического изучения, обоснования, разработки методических средств реализации базовых теоретических построений.

Возможно, компетентностный подход следует рассматривать не только и не столько как универсальное средство, призванное изменить сложившуюся ситуацию в экологическом образовании будущих специалистов, но как одно из важных звеньев интеграции психологического и педагогического знания с целью разработки концептуальных идей образования, нацеленного на формирование и развитие экологически компетентной, а, следовательно, экологоориентированной личности, их практического воплощения средствами развивающих технологий.

Ещё большую проблему представляет и недостаток, а по многим направлениям и полное отсутствие образцов практической реализации идей компетентностного подхода в экологическом образовании (образовательных модулей, образовательных технологий, фондов средств формирования и оценки уровня сформиро-ванности экологических компетенций и т. д.).

Применение компетентностного подхода при подготовке специалистов высшей квалификации требует предварительного обсуждения целого ряда принципиальных вопросов. Во-первых, современная система экологических наук, которую в России часто обозначают термином Мегаэкология, содержит большое количество научных дисциплин, для изучения которых требуется самая разнообразная фундаментальная подготовка, причем в области как естественных, так и общественных наук, что создает объективные трудности при обучении специалистов. Дополнительные трудности создаёт и стремительное изменение научного содержания современной экологии. Во-вторых, профессиональная деятельность современных специалистов в сфере экологии и природопользования столь разнообразна и разнопланова, что говорить о некоторой универсальной «компетентностной модели выпускника» просто не представляется возможным. В третьих, в условиях глобального экологического кризиса экологический подход, экологическое мышление и экологическое мировоззрение и мироотношение — это непременный атрибут подготовки специалистов любой профессии.

В определённом смысле модульные образовательные технологии начинаются «с конца» — с создания формализованной модели или компетентностного профиля будущего успешного специалиста. По мнению большинства исследователей, компетентностный профиль выпускника должен формироваться, прежде всего, на основе содержания профессиональных функций, решаемых работником типовых профессиональных задач и возникающих в процессе их решения проблем, а не только на основе содержания научных дисциплин, как это было раньше. Иными словами, постулируется необходимость использования всего двух главных источников для формулировки компетенций: 1) содержания профессиональных функций, которое раскрывается путём анкетирования работодателей и успешных профессионалов в данной области и 2) научного содержания дисциплины.

По нашему мнению, существуют и другие источники (пути) формирования компетентностного профиля будущего специалиста, связанные с формализацией сложнейших характеристик личности, непосредственно не поддающихся измерению, таких как экологическое мышление, экологическое сознание, экологическая культура и многих других, поскольку компетентностный подход — это ещё и возможность формализации (моделирования, упрощения) более сложных понятий.

Экологическая культура и экологическая компетентность

В современном понимании экологическая культура — это культура нового качества, в которой реализуются сущностные силы человека, его духовно-нравственный потенциал, гармонизирующий отношения духа, сознания и бытия человека. Вот почему столь притягательны идеи экологизации и гуманизации всех сфер и институтов общества: образования, науки, культуры, права и власти. Более того, при рассмотрении категориального статуса «экологического», экологической культуры, отражающей меру и способ реализации сущностных сил человека в социоприродном бытии, трансляции всей полноты экологической культуры в обществе и личности, формирование целостного мировоззрения и мироотношения человека становятся целью, ценностью и смыслом образования и педагогической науки. В ряде работ экологическая культура обоснована в качестве имманентного компонента любой образовательной системы.

Таким образом, проблема духовности в образовании рассматривается под углом зрения, позволяющим выйти за пределы собственно педагогической методологии и осуществить социокультурный переход к анализу феномена экологической культуры. Этот переход позволяет увидеть тенденции, связанные с ориентацией на общечеловеческие ценности и экологизацию общественного сознания. Возникает осознание близости понятий «экологическая культура» и «цивилизация». Выстраивается иерархически подчиненная цепочка понятий: человеческая цивилизация — экологическая культура — экологическая педагогика — экологическое образование. При этом экологическая культура все более рассматривается как глобальное явление, формирующее «геоэко-культурное пространство», которое развивается посредством самоорганизации, отсекающей все пороговые значения системы как не соответствующие Универсуму (Головко О. Н). Трансляция ценностей экологической культуры становится в этих условиях имманентным образовательным средством, определяет целевые ориентиры культуры, направляя её на подчинение глобальным, всеобщими, взаимным ценностям.

Сам процесс экологизации жизни и общества, процесс становления экологической культуры отображает современную высокую социокультурную динамику и порожден саморазвитием, самоорганизацией духовной жизни общества.

Представленные выше идеи и теоретические позиции лежат в основе экопедагогического подхода к формированию экологической компетентности будущего специалиста, при котором образовательный процесс ориентирован на формирование экологической культуры как надпрофессионального и межпрофессионального качества личности будущего специалиста.

Базовая (универсальная, интрапрофессиональная) система экологических компетенций, раскрывающих важные аспекты сложнейшего понятия «экологическая культура личности», может быть представлена следующим образом:

-

• Обладает способностью ответственно относиться к природной среде на основе признания её универсальной ценности.

-

• Понимает сущность природных пределов современного социально-экономического развития и причины экологического кризиса.

-

• Способен оценивать результаты и последствия своей деятельности с точки зрения природосообраз-ности (биосферосовместимости), ненанесения или минимизации вреда природе.

-

• Обладает навыками природосообразной деятельности и поведения.

-

• Способен эмоционально-чувственно воспринимать угрозу разрушения природной среды, проявлять волю к её защите и охране.

-

• Обладает потребностью деятельности в сфере экологии и природопользования.

-

• Обладает чувством природы, способен воспринимать её величие и красоту.

-

• Обладает потребностью общения с природой, нахождения в естественных ландшафтах.

-

• Обладает целостным мировоззрением и мироотношением.

Очевидно, что в отличие от исходного понятия «экологическая культура личности», система формализованных характеристик (компетенций), раскрывающих сущность этого понятия, хотя и будет всегда заведомо неполной (недостаточной), но позволит перейти к некоторым технологическим операциям, таким как измерение, оценка, планирование, коррекция.

Именно такой подход был использован нами при разработке экспериментального межпрофессионального образовательного модуля «Введение в экологию» в рамках вариативной части ООП бакалавров. Опыт практической работы показывает, что для успешного формирования большинства экологических компетенций и, тем более, экологической культуры, совершенно необходим современный интегрированный курс, включающий анализ проблем устойчивого развития цивилизации.

Модульная организация экологического образования

Анализ литературных данных позволяет выделить составляющие обобщённого МОДУЛЯ:

-

• точно сформулированная учебная цель модуля;

-

• система задач;

-

• методическое руководство по работе с модулем;

-

• список смежных учебных элементов;

-

• система учебных материалов: лекций, семинаров, практикумов, полевых и лабораторных экспериментов, экскурсий, дискуссий, дидактических игр, творческих проектов, учебных заданий, конференций;

-

• обобщающий учебный материал;

-

• система тестов, заданий и контрольных работ, предназначенных для контроля и самоконтроля уровня сформированности компетенций;

-

• блок подведения общих итогов и балльно-кредитной оценки.

Создание учебных пособий в печатной или даже электронной форме, включающих все перечисленные выше составляющие МОДУЛЯ вызывает вполне понятные затруднения, связанные с большим объёмом материалов, их разнородностью и различным предназначением. Для практической работы целесообразно дифференцировать материалы МОДУЛЯ, выделив некоторую базовую составляющую, которую мы будем называть образовательным модулем и поддерживающие элементы, такие как учебно-методическое руководство, фонды тестов и контрольных работ, фонды образцов выполнения заданий и другие.

Таким образом, под образовательным модулем мы будем понимать законченный блок информации, содержащий дидактически подготовленные материалы, обеспечивающие решение ряда задач, необходимых для формирования одной или нескольких компетенций, и предназначенный для студентов.

Образовательный модуль включает систему модульных единиц в качестве которых могут рассматриваться отдельные темы учебной дисциплины, блоки тем (дидактические единицы), крупные проекты и ква-зипрофессиональные задачи. Например, модульная единица 1 образовательного модуля «Введение в экологию» включает три темы:

Модульная единица 1 (блок тем 1 или дидактическая единица 1) — «История и структура экологии»

-

• ТЕМА 1: ИСТОРИЯ ЭКОЛОГИИ

-

• ТЕМА 2: СТРУКТУРА СОВРЕМЕННОЙ ЭКОЛОГИИ

-

• ТЕМА 3: ВАЖНЕЙШИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ НАВЫКИ

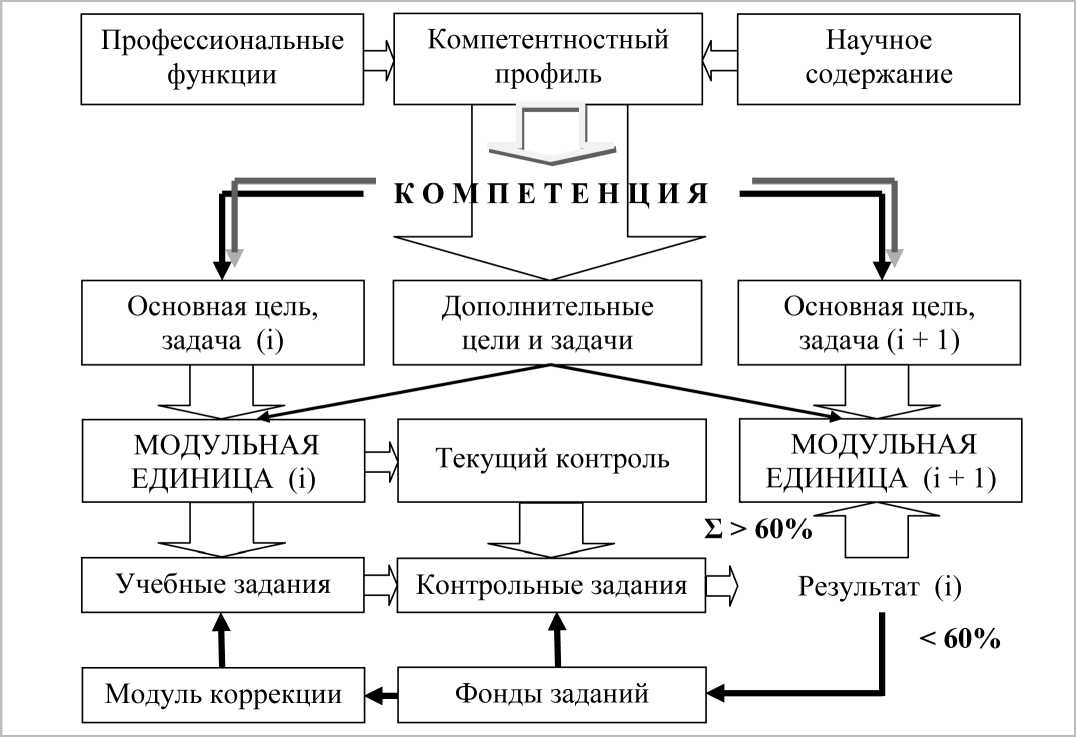

Переход к освоению следующей модульной единицы осуществляется на основании результатов текущего контроля, при условии выполнения более 60% запланированных заданий и/или их суммарной оценки

Фрагмент блок-схемы модульной технологии формирования экологических компетенций.

не менее 60 баллов по 100-балльной шкале (рисунок), что составляет ядро формализованной модульной технологии формирования экологических компетенций.

В случае суммарной оценки менее 60 баллов формируется так называемый «Модуль коррекции», содержащий дидактические материалы, позволяющие успешно выполнить учебные задания, вызвавшие затруднения, и процедура текущего контроля повторяется. В отношении целей и задач, измерение которых возможно с помощью контрольных заданий в тестовой форме, существует возможность полной автоматизации процедуры, включая и формирование «Модуля коррекции», что обычно и ассоциируется с понятием «технология». В более сложных случаях (творческие задания, проекты, квазипрофессиональные задачи) требуется экспертная оценка.

Каждая модульная единица разрабатывается в соответствии с основной и дополнительными целями и задачами, связанными с необходимостью формирования конкретной компетенции, входящей в компетент-ностный профиль выпускника (рисунок). Поэтому каждая модульная единица содержит полный набор дидактических материалов: конспекты лекций, хрестоматию, справочные материалы, фонды тестовых и контрольных заданий, контрольные вопросы и задания для самостоятельной работы (обучающие тесты, творческие проекты, экологические квазипрофессиональные задачи), а также организационно-методические материалы, методические рекомендации и примеры выполнения заданий. Это позволяет учащимся шаг за шагом овладевать базовыми компетенциями и повышать общий уровень экологической компетентности.

Как уже отмечалось, постоянное изменение (обновление) является базовым принципом концептуальной модели технологии формирования экологической компетентности. В этом случае можно говорить не о завершении этапа формирования образовательной технологии, а о достижении определённых результатов. К числу таких результатов можно отнести создание серии инновационных учебных материалов:

-

1. Глазачев С. Н, Косоножкин В. И. Введение в экологию. Образовательный модуль, книга 1: Учебное пособие. — М.: Издательство МГОУ, 2009. — 140 с.

-

2. Глазачев С. Н, Косоножкин В. И. Введение в экологию. Образовательный модуль, книга 2: Учебное пособие. — М.: Издательство МГОУ, 2009. — 109 с.

-

3. Глазачев С. Н, Косоножкин В. И. Общая экология. Образовательный модуль, книга 1: Учебное пособие. — М.: Издательство МГОУ, 2009. — 132 с.

-

4. Глазачев С. Н, Косоножкин В. И. Общая экология. Образовательный модуль, книга 2: Учебное пособие. — М.: Издательство МГОУ, 2009. — 128 с.

-

5. Глазачев С. Н, Косоножкин В. И. Геоэкологические особенности и функции гидросферы. Элемент образовательного модуля: Учебное пособие. — М.: Издательство МГОУ, 2009. — 63 с.

-

6. Глазачев С. Н., Косоножкнн В. И. Основы экологии. Фонды тестов и контрольных работ: Учебное пособие. — М.: Изд-во МГОУ, 2010. — 118 с.

-

7. Глазачев С. Н., Косоножкин В. И. Основы геоэкологии: Элемент образовательного модуля. — М.: Изд-во МГОУ, 2010. — 70 с.

В заключении ещё раз необходимо подчеркнуть, что неформальную сущность модульной технологии формирования экологических компетенций и её потенциальную эффективность предопределяет качество дидактических материалов. Фактическая (реализованная) эффективность любой образовательной технологии зависит от компетентности преподавателя и образовательной среды вуза.

Список литературы Становление гуманитарной технологии формирования экологической компетентности: модель, диагностика, коррекция

- Глазачев С. Н., Косоножкин В. И. Модель процесса формирования экологической компетентности бакалавров//Вестник экологического образования в России, № 2 (60), 2011, 10-13.

- Глазачев С. Н., Косоножкин В. И. Технологии формирования экологической компетентности//Использование и охрана природных ресурсов в России: Научно-информационный и проблемно-аналитический бюллетень,№3 (117), 2011, 44-48.

- Глазачев С. Н., Перфилова О. Е. Экологическая компетентность. Становление, проблемы, перспективы. Учебное пособие. М.: РИО МГГУ им. М. А. Шолохова, 2008. 124.

- Глазачева А. О., Гагарин А. В., Глазачев С. Н. Экологическая компетентность будущего специалиста в пространстве дизайн9образования. Учебное пособие. М., 2011. 180.

- Дурнева Е. Л., Нечаев В. Д. Построение компетентностной модели выпускника МГГУ им. М. А. Шолохова. Учебное пособие. М.: РИЦ МГГУ им. М. А. Шолохова, 2010. 109.

- Инновации в географическом и экологическом образовании.//Под ред. проф. Н. С. Касимова. М.: Изд-во МГОУ, 2007. 230.

- Инновационые подходы к проектированию основных образовательных программ по направлению подготовки высшего профессионального образования «Экология и природопользование»/Составление и общ. ред. про фессора Э.П. Романовой. М.: Изд9во МГУ, 2007. 136.

- Косоножкин В. И., Глазачев С. Н. Новая генерация учебных материалов по экологии: опыт Российских вузов//Вестник Международной Академии Наук (Русская секция), 2011. Специальный выпуск. 46-50.

- Косоножкин В. И., Глазачев С. Н. Структура образовательного модуля «Введение в экологию»//Вестник Международной Академии Наук (Русская секция), 2010. Специальный выпуск: Материалы круглого стола «Экологический потенциал образования в школе и вузе». 72-3.

- Станкевич П. В. Теория и практика подготовки бакалавра в системе многоуровневого естественнонаучного педагогического образования. Монография. СПб.: Изд9во «ТЕССА», 2006. 164.

- Технологии построения систем образования с заданными свойствами./Материалы Международной научно-практической конференции. М.: РИЦ МГГУ им. М. А. Шолохова, 2010. 266.