Становление и развитие сельского хозяйства в Приамурье (исторический аспект)

Автор: Кодякова Т.Е.

Журнал: Региональные проблемы @regionalnye-problemy

Рубрика: Сельское хозяйство

Статья в выпуске: 2 т.13, 2010 года.

Бесплатный доступ

В работе исследованы процессы заселения и развития сельского хозяйства Приамурья в ХVII-ХХ вв. Отражена динамика увеличения посевных площадей, производства зерна и животноводческой продукции.

Приамурье, заселение, землепроходцы, земельные наделы, сельское хозяйство, зерно, площади, производство

Короткий адрес: https://sciup.org/14328739

IDR: 14328739 | УДК: 631(571.61/.62)

Текст научной статьи Становление и развитие сельского хозяйства в Приамурье (исторический аспект)

СТАНОВЛЕHИЕ И РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В ПРИАМУРЬЕ (ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ)

Т.Е. КодяковаИнститут комплексного анализа региональных проблем ДВО РАН, г. Биробиджан

В работе исследованы процессы заселения и развития сельского хозяйства Приамурья в ХVII–ХХ вв. Отражена динамика увеличения посевных площадей, производства зерна и животноводческой продукции.

Развитие сельскохозяйственного производства в рыночных отношениях невозможно без знания истории становления и формирования земельных отношений и продовольственной базы на данной территории.

Какова же история становления и развития сельского хозяйства в дальневосточном регионе России?

Освоение и изучение земель Приамурья началось в середине XVII в., а первые пашни были заложены в конце шестидесятых годов около острога Албазин (Амурская область), но по договору 1689 г. весь Приамурский край Россия уступила китайцам, и развитие русского земледелия по Амуру приостановилось до середины XIX столетия. После установления границ Российским государством на Дальнем Востоке (согласно Айгуньско-му и Пекинскому договорам 1858–1860 гг.) Россия возвратила себе Приморье, которое еще за 200 лет до того являлось частью Русского государства. Здесь образовалось две области – Приморская и Амурская, в состав последней входила и территория будущей Еврейской автономной области (ЕАО). Площадь Приморской области составляла 515343,8, а Амурской – 396976,4 тыс. кв. верст [7]. Проживало на этих территориях менее 20 тыс. чел.

Интенсивное освоение и заселение Дальнего Востока русскими землепроходцами – сначала казаками, а вслед за ними крестьянами началось с 1858 г., заселяли в основном плодородные земли Амуро-Зейской равнины.

Согласно Правилам для поселения русских и иностранцев в Амурской и Приморской областях было положено начало добровольного льготного переселения с правом приобретения земли в собственность. Всем желающим отводились свободные участки казенной земли во временное владение или в полную собственность. Обществам, состоявшим не менее как из 15 семейств, отводилось 100 десятин земли на каждое семейство. Земля предоставлялась в пользование бесплатно на 20 лет, но права продавать её обществам не разрешалось. Она должна была обрабатываться, если же владелец в продолжение пяти лет оставлял землю или её часть необработанной, то правительство имело право эти участки отобрать в своё распоряжение. Кроме того, отдельные лица или целые общества могли приобретать землю в собственность по 3 руб. за десятину [1].

Природные условия Амурской и Приморской областей оказались благоприятными для занятия хлебопашеством и огородничеством. Под яровые отводились участки на безлесных лугах и островах, но летние наводнения часто подтапливали пашни, и урожай погибал под водой. Поэтому переселенцы разрабатывали земли на высоких местах, покрытых непроходимыми лесами. На этих участках крестьяне получали более высокие урожаи, однако выращенного было недостаточно для удовлетворения потребностей населения в хлебе примерно на половину. Гораздо успешнее в округе развивалось огородничество. Здесь собирали хороший урожай картофеля, капусты, огурцов, репы, брюквы, моркови. Крестьяне снабжали овощами и излишки продавали городским жителям.

С 1858 по 1869 гг. на Дальний Восток переселилось около 33 тыс. чел. С этого времени особенно быстро увеличиваются посевные площади Амурской области, с 2,0 тыс. га в 1859 г. до 545,6 тыс. га. С 1917 г. Амурская область становится житницей Дальневосточного края: она не только полностью обеспечивала себя продовольствием и овощами, но и имела незначительные излишки для сбыта.

Успехи в освоении Приамурья привели к дальнейшему развитию хлебопашества. По посевам на одного жителя Дальний Восток вышел на одно из первых мест в России. Например, если в 1864 г. крестьяне Амурской области могли продать только 25000 пудов (400 т) зерна, то в 1868 г. они продали уже более 120000 пудов (1920 т), а собрано было на душу населения по 67,5 пудов, или 1080 кг зерна. Только Албазинский уезд снабжал хлебом всё Забайкалье и другие районы Восточной Сибири [7].

В середине ХIХ столетия Приамурье считали страной громадных естественных богатств. Кроме хлебных злаков, в Амурской области высевали зернофуражные культуры, однолетние травы, подсолнечник, коноплю, лён, табак, картофель, огородные и другие культуры.

Сенокосов и пастбищ в округе также было достаточно, но частые наводнения уносили до 50 % заготовленного сена. В 1868 г. у крестьян было 911 голов крупного и мелкого рогатого скота, но из-за нехватки кормов погибло более 100 голов крупного рогатого скота (КРС) и 50 лошадей.

О развитии сельскохозяйственного производства красноречиво говорит Амурско-Приморская выставка предметов сельского хозяйства и промышленности, которая проходила в 1899 г. в г. Хабаровске. На ярмарку съехались 10 частных землевладельцев, 85 крестьян, казаков и прочих лиц, включая представителей всех станичных округов Амурского и Уссурийского казачьих войск и крестьянских волостей главных земледельческих районов Приамурья и Приморья. Здесь были представлены в снопах и зерном пшеница, рожь, лён, конопля, овёс, фасоль, корейская чумиза, масличный рыжик, люцерна, вика, тимофеевка, ячмень и многие другие культуры, а также коллекция разнообразных трав, засоряющих хлеба. Кроме того, на стендах были представлены образцы почв из всех сёл и деревень волости, различные сельскохозяйственные машины и орудия для обработки земли. Усиленное внимание Правительства к сельскому хозяйству позволило расширить посевы различных культур на Дальнем Востоке России и получать урожаи, удовлетворяющие полностью потребности населения в продуктах питания и кормах для животных [1].

Однако в 70–80 гг. XIX в. развитие земледелия на Дальнем Востоке замедлилось. Это можно объяснить малым притоком сюда переселенцев-крестьян и трудностями при освоении новых земель. В 1893 г. Амурская область всё-таки дала 1300000 пудов пищевого зерна (20,8 тыс. т) – это гораздо больше, чем в 1869 г. При увеличении населения возрастает потребность в производстве хлеба. В связи с этим расширяются посевные площади, за счёт чего повышается урожай хлебных культур, и в 1903 г. получено уже 7507783 пуда (120,1 тыс. т).

В период Столыпинской аграрной реформы (1906– 1917 гг.) право на переселение на Дальний Восток получили малоимущие и неимущие слои крестьянства, что способствовало дальнейшему развитию земледелия в этом регионе.

Именно в данный период наибольших успехов достигли земледельцы Приамурья. С 1900–1910 гг., в среднем за год было собрано около 440 млн пудов зерна (по данным центрального Статистического Комитета продовольственный хлеб должен составлять 340–350 млн пуд.). В зависимости от потребностей (10–20 пуд на душу населения) продовольственного хлеба необходимо было иметь 280 млн пуд. Таким образом 60–70 млн пуд. могло вывозиться на рынок. В действительности в 1908 г. вывезено 65 млн пуд, 1909 г. – 83 млн, в 1910 г. – 57 млн пудов. Посевные площади к этому времени увеличились в 3,5 раза.

Несмотря на расширяющиеся с каждым годом посевные площади, Дальний Восток так и не смог прокормиться своим хлебом, и его приходилось завозить в основном из Маньчжурии, Европейской России и США. При таком несоответствии спроса и предложения цены на хлеб держались очень высокие, рыночная цена едва окупала издержки производства. Крестьянам приходилось бросать земледелие и заниматься другими промыслами [1].

Дальнейшему развитию земледелия на Дальнем Востоке способствовали усилившийся приток крестьян и наличие дешёвых рабочих рук пришлого китайско-корейского населения. Амурская область продолжала давать излишки хлеба, но не могла компенсировать его недостаток в Приморской области. Следует отметить, что зерновые занимали 90 % освоенных земель, но повторяющиеся из года в год посевы пшеницы и овса на одних и тех же площадях сильно истощали почву, что при недостатке органических (и полном отсутствии минеральных) удобрений снижало урожайность и вызывало массовые грибковые заболевания пшеницы.

Скотоводство в округе развивалось слабее. В 1860 г. переселенцы имели всего 302 головы скота. В 1862 г. благодаря покупкам в долг у казны, его численность возросла до 994 головы, а в 1869 г. скота было уже 1403 головы [7]. В структуре поголовья в основном преобладал КРС и лошади [12]. Территория Приамурья постепенно становится районом товарного животноводства.

По производству зерна на рынки сбыта Приамурье не могло противостоять Манчжурии и Зее-Буреинской равнине. Для расширения посевных площадей требовалось проводить мелиоративные работы, что было не под силу крестьянским хозяйствам. И только в 20-е гг. ХХ столетия (по данным КОМЗЕТА) этот район выступает как производитель товарной продукции полеводства. По сравнению с 1910 г. роль полеводства выросла почти в 2 раза. Посевные площади овса увеличились в 1,5 раза, пшеницы в 2 раза и риса в 8 раз. Уже в 1927 г. на одно хозяйство приходилось 9 га земли. Кроме того, крестьянские хозяйства имели большие площади лугов и пастбищ.

Хозяйственному освоению Приамурья способствовали планы Советского правительства по заселению территории Дальнего Востока. При Президиуме Совета Национальностей 24.08.1924 г. был создан комитет по земельному устройству трудящихся евреев (КОМЗЕТ) во главе с П.Г. Смидовичем. Комитет занялся поиском мест для компактного расселения евреев. С этой целью летом 1927 г. были снаряжены научные экспедиции в разные регионы страны, в том числе и в Биро-Биджанский район Дальнего Востока. Экспедицию в Биро-Биджанский район возглавил главный агроном КОМЗЕТА, профессор Б.Л. Брук. Общее руководство экспедиционными работами взял на себя профессор В.Р. Вильямс. Эта экспедиция должна была дать заключение об агрономических перспективах в качестве переселенческого фонда. При исследовании природных богатств территории Биро-Бид-жанского района В.Р. Вильямс отметил уникальность почв этого района: «Почвы с таким содержанием азота, фосфора, калия и ила должны быть признаны принадлежащими к самому высшему классу технической классификации почв…» [19]. По итогам работы экспедиции Б.Л. Брука КОМЗЕТ принял решение: просить Президиум ЦИК СССР закрепить за КОМЗЕТом Биро-Биджанс-кий район дальневосточного края. В 1928 г. на территорию нынешней области прибыли первые эшелоны с перселенцами. Это были переселенцы из Центральных районов России, Украины, Белоруссии, а также из-за рубежа. Именно в этот период на территории области создавались первые сельскохозяйственные коммуны и колхозы. 20 августа 1930 г. Биро-Биджанский район был выделен в самостоятельную административно-территориальную единицу [6]. 7 мая 1934 г. Постановлением ВЦИК СССР он преобразован в Еврейскую автономную область (ЕАО) [4]. К 1930 г. на территории области насчитывалось 4 крупных совхоза (Биробиджанский зерносоевый, Волочаевский свиносовхоз, Покровский молочноогородный совхоз, Амуро-Бирский скотоводческий совхоз), за которыми было закреплено 6,2 тыс. га посевных площадей. Овощи и картофель занимали пятую часть земельного клина. На колхозных полях работало 120 комбайнов и более 100 тракторов [1].

В 1933 г в Биробиджане была организована первая и в своём роде единственная в Советском Союзе машиннотракторная станция (МТС), в задачи входило – подготовка и поднятие целины для новых переселенческих колхозов. Правительство страны для МТС выделило 6,5 млн руб. С организацией МТС была создана крепкая база для более широкого и ускоренного освоения громадных плодородных земельных массивов, которыми так богата ЕАО.

В 1934 г. посевная площадь уже составляла 33473 га, имелось 47 колхозов, из них 15 русских, 11 еврейских и 5 корейских, 4 МТС, 3 совхоза. Колхозы занимали 98,5 % всех пахотных земель [15].

К 1938 г. в ЕАО насчитывалось 17 еврейских переселенческих колхозов, объединивших 526 хозяйств с населением 2100–2200 чел. Общая площадь посевов составила 7670 га, за еврейскими колхозами навечно было закреплено 4792 га земли. Коллективизацией в это время было охвачено 99,86 % хозяйств области, осушено более 11 тыс. га колхозных земель, раскорчёвано более 2 тыс. га и создано 49 колхозных артелей.

В довоенный период в области особое внимание уделяется развитию агропромышленного комплекса. Проводимые мелиоративные работы позволили освоить новые сельскохозяйственные земли, создать новые совхозы. В 1940 г. на полях ЕАО уже работает 294 трактора и 125 комбайнов. В годы войны были дополнительно организованы 61 животноводческо-товарная и 26 овцеводческих ферм. К концу Великой Отечественной войны в области имелось 58 колхозов, в том числе 21 переселенческий, 5 совхозов, 8 МТС и 8 рыболовецких артелей. За 1941–1945 гг. колхозы и совхозы сдали государству более 33 тыс. т зерна, около 42 тыс. т сои 25 тыс. т картофеля и 8 тыс. т овощей [15].

С 1930 по 1945 гг. общая посевная площадь увеличилась в 3 раза и составила около 42 тыс. га. За эти годы было освоено 67630 га новых земель. Сдано государству в 1946 г. хлеба на 80 % больше, чем в 1936 г. Также увеличилось количество животноводческих ферм с 18 до 171, поголовье КРС в 2,7 раза, свиней в 4,7 раза [16].

В 1953–1958 гг. Правительством страны принимается ряд мер, направленных на подъём сельскохозяйственного производства. В 1958 г. состоялся очередной Пленум ЦК КПСС, на котором рассматривался новый курс аграрной политики в стране. В этот период для дальнейшего подъёма сельского хозяйства в область было дополнительно направлено 144 агронома и зоотехника, 47 инженеров и техников, 13 других специалистов, идёт объединение мелких хозяйств в более крупные. Если в 1961 г.

имелось 8 колхозов и 16 совхозов, то в 1966 г. совхозов – 21 и 5 колхозов. За это время посевные площади увеличиваются на 11,8 %, поголовье КРС на 63 %, поголовье свиней на 21 % и птицы в 3,9 раза [18].

60–80 гг. ХХ в. характеризуются устойчивым подъёмом экономики области. Аграрно-промышленный комплекс (АПК) развивался за счёт освоения сельскохозяйственных угодий, создания новых укрупнённых совхозов и производства ограниченных видов сельскохозяйственной продукции для обеспечения потребностей промышленных центров Хабаровского края. В 1975–1977 гг. введены в эксплуатацию Бобрихинский и Бабстовский животноводческие комплексы на 800 голов КРС. К концу 1980 г. посевные площади области составили более 140 тыс. га, поголовье КРС в государственном секторе достигло 70 тыс. голов.

Наиболее высокий уровень развития сельского хозяйства области приходится на 80–90 гг. ХХ в. Введён в эксплуатацию Головинский животноводческий комплекс на 3000 голов КРС, тепличный комбинат закрытого грунта площадью в 6 га в г. Биробиджане. Область за счёт собственного производства по среднедушевому показателю полностью обеспечивала рациональное потребление цельного молока, яиц и более чем на 30 % мяса. Среднегодовое производство продукции составило: по зерну – 65 тыс. т, сое – 30,6, картофелю – 131,9, овощам – 29,2 тыс. т, мясу (в убойном весе) – 9,7, молоку – 97,9 тыс. т и яйцу – 49,9 млн шт. В структуре АПК к 1990 г. насчитывалось 40 совхозов (из них 4 пчеловодческих), 2 колхоза, птицефабрика; опытно-производственная, сельскохозяйственная и мелиоративная станции; специальное конструкторское бюро по созданию сельскохозяйственных машин для зоны Дальнего Востока. Ряд совхозов специализировались на выращивании семенного картофеля. Из перерабатывающих производств имелись молочные заводы в г. Биробиджане, с. Амурзет и пгт. Смидович, овощеконсервный завод, мясокомбинат, комбикормовый завод, хлебозавод и хлебоприёмное предприятие в с. Ленинское. Эти данные позволяют говорить о наличии базы для развития АПК с полным циклом производства продукции, хотя на сегодняшний день наблюдается дисбаланс между производством и переработкой в условиях нарушения сложившихся внутрирегиональных связей между производителями и потребителями продукции.

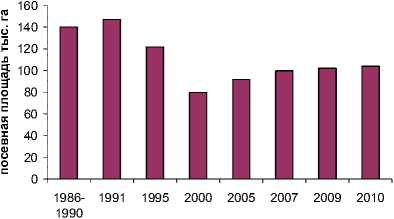

Годы экономических реформ 90-х гг. коснулись, естественно, и ЕАО. Реформирование экономики области сопровождалось резким спадом производства, закрытием предприятий, снижением уровня жизни населения. В аграрном секторе значительно сократились посевные площади с 146,9 в 1990 г. до 79,7 тыс. га в 2000 г. Динамика роста и сокращения посевных площадей в хозяйствах всех категорий в ЕАО представлена на рис.

Проведена реорганизация колхозов и совхозов. На селе начали создаваться крестьянские (фермерские) и другие хозяйства (КФХ). К 1996 г. в ЕАО имелось 430 КФХ, за которыми была закреплена площадь в 14,3 тыс. га, но в связи с дефолтом в стране 1998 г. к 2005 г. КФХ осталось 289, а площадь посева увеличилась до 63 тыс. га. КФХ собрали зерна в 3,7 раза, картофеля в 8,7, молока в

годы

Рис. Изменение посевных площадей по годам

-

2,5 раза больше, чем в 1995 г. Однако в области было собрано зерна в 1,9 раза, сои в 2,5 раза, картофеля в 3,3 раза меньше, чем в 1990 г.

В период с 1990 по 1995 гг. в сельскохозяйственных организациях области сократились не только посевные площади с 139 до 108 тыс. га, но и производство продукции животноводства. В целом по области в животноводстве наблюдалось сокращение поголовья крупного рогатого скота (КРС) на 54 %, а птицы на 88 %.

Для дальнейшего подъёма сельского хозяйства было принято ряд областных целевых программ государственной поддержи агропромышленного комплекса. С выполнением мероприятий программы «Развитие АПК» на 2006–2007 гг. и программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья, продовольствия в ЕАО на 2008–2012 гг.» объёмы производства продукции сельского хозяйства за 2006–2008 гг. увеличились на 13,9 %. Динамика производства продукции растениеводства и животноводства с 1986–1990 гг. по 2008 г. представлены в табл.

Увеличение объёмов производства продукции животноводства произошло как за счёт увеличения продуктивности скота, так и за счёт роста его поголовья.

Благодаря финансовой поддержке государства к 2010 г. посевные площади увеличились до 104 тыс. га, но к уровню 1990 г. они составляют только 70,5 %. В структуре посевных площадей зерновые занимают 23 %, технические культуры – 60 %, кормовые 8,1 %. При увеличении доли кормовых культур в структуре посевных площадей до 20 % позволит товаропроизводителям обеспечить кормами всё поголовье скота и птицы, которое за последние годы увеличилось: по КРС до 17,4 тыс. голов, что составляет лишь 18 % к уровню 1990 г. С целью оказания государственной поддержки организациям, крестьянским

(фермерским) хозяйствам, личным подсобных хозяйствам в области принято пять областных программ по развитию сельского хозяйства, сохранению плодородия почв, развитию молочного скотоводства, поддержке развития сельскохозяйственной потребительской кооперации и др.

Однако в настоящее время уровень развития сельского хозяйства ещё не отвечает возможностям и потребностям региона. Основные причины – неблагоприятные в отдельные годы природно-климатические условия, недостаточное использование земельных ресурсов, низкая продуктивность. Также сдерживает развитие сельскохозяйственного производства отсутствие в нужном количестве необходимой техники, низкий уровень механизации трудоёмких процессов (особенно в животноводстве), сбыт продукции и низкое финансовое обеспечение.

Увеличение растениеводческой продукции должно произойти на основе внедрения в производство достижений аграрной науки и, в первую очередь, за счёт освоения зональной системы земледелия, наиболее рационального использования пашни и земельных угодий, совершенствования структуры посевных площадей, эффективного использования минеральных и органических удобрений, внедрения новых высокоурожайных сортов. Эти меры позволят не только увеличить производство продукции, но и улучшить её качество, свести к минимуму потери в процессе производства, транспортировки, переработки, хранения, уменьшить зависимость растениеводства от воздействия неблагоприятных природноклиматических условий.

Наиболее сложным в условиях ЕАО (как в южной, так и северной её части), является создание рынков сбыта продуктов животноводства с соответствующей инфраструктурой. Монопольными заготовителями мяса являются мясокомбинаты. Доставка скота транспортом товаропроизводителей на расстоянии 100–400 км на мясокомбинаты и их изощрённые методы приёмки животных по заниженным ценам приводят к убыточности животноводства и свёртыванию этой отрасли. Устранение всех негативных причин позволит сельскому хозяйству занять достойное место в экономике области и обеспечить население ЕАО экологической продукцией собственного производства.

Заключение

Сельское хозяйство автономии – жизнеобразующая отрасль, которая решает целый ряд социально-экономических задач, но, прежде всего обеспечение продовольствием проживающего на её территории населения. При-

Таблица

Производство основных продуктов сельского хозяйства в ЕАО

|

Продукция |

Ед. изм. |

1986–1990 гг. |

1995 г. |

2000 г. |

2005 г. |

2006 г. |

2007 г. |

2008 г. |

|

Зерно |

тыс. т |

58,4 |

35,2 |

19,6 |

23,2 |

29,3 |

30,1 |

34,2 |

|

Соя |

тыс. т |

30,6 |

12,9 |

18,2 |

61,4 |

65,0 |

63,2 |

66,4 |

|

Картофель |

тыс. т |

131,8 |

90,9 |

98,9 |

141,9 |

143,9 |

151,6 |

119,0 |

|

Овощи |

тыс. т |

29,3 |

13,1 |

25,0 |

45,5 |

44,9 |

44,8 |

35,9 |

|

Мясо (живой вес) |

тыс. т |

9,8 |

5,3 |

5,5 |

4,7 |

4,8 |

5,2 |

6,1 |

|

Молоко |

тыс. т |

97,9 |

41,4 |

29,4 |

25,8 |

24,7 |

28,3 |

26,9 |

|

Яйцо |

млн шт. |

49,9 |

17,6 |

12,5 |

19,3 |

21,6 |

22,7 |

23,4 |

оритетность агропромышленного комплекса ЕАО вытекает из её удобного географического положения, благоприятных природно-климатических условий, наличия достаточных земельных ресурсов, пригодных для производства сельскохозяйственной продукции.

Для дальнейшего развития АПК необходимо создать условия для привлечения капитала в область, следует перенять опыт КНР по привлечению инвесторов, использованию его оборудования, технологий, а при необходимости и рабочей силы.

Кроме того, необходимо провести следующие мероприятия:

-

1. Планомерное использование земельных ресурсов.

-

2. Внедрение экологически безопасных и низкозатратных энергосберегающих технологий возделывания, хранения, переработки мяса, молока, овощей.

-

3. Использование высокоурожайных, устойчивых к неблагоприятным погодным условиям сортов всех сельскохозяйственных культур.

-

4. Создание отраслей по переработке сельскохозяйственной продукции и цивилизованных рынков сбыта.

Список литературы Становление и развитие сельского хозяйства в Приамурье (исторический аспект)

- Азиатская Россия. Издание переселенческого управления главного управления землеустройства и земледелия. С.-Пб., 1914. Т. 1. С. 576.

- Азиатская Россия. Издание переселенческого управления главного управления землеустройства и земледелия. С.-Пб., 1914. Т. 2. С. 638.

- Административно-территориальное устройство Еврейской автономной области 1858-2003 гг. Справочно-информационное издание. Биробиджан, 2004. С. 351.

- Гуревич В.С. Исторический опыт заселения, развития производительных сил, экономики и социальной сферы Еврейской автономной области//Исторический опыт заселения, развития производительных сил, экономики и социальной сферы Еврейской автономной области: мат-лы науч. конф., Биробиджан, 27-28 ноября 2003 г. Биробиджан, 2004. С. 10-16.

- Еврейская автономная область. Энциклопедический словарь. Хабаровск, 1999. 366 с.

- Кабанцова Е.Д. История российского заселения территории ЕАО//Исторический опыт заселения, развития производительных сил, экономики и социальной сферы Еврейской автономной области: мат-лы науч. конф. Биробиджан, 27-28 ноября 2003 г. Биробиджан, 2004. С. 79-86.

- Кабузан В.М. Как заселялся Дальний Восток (вторая половина ХVII -начало ХХ в.). Хабаровск, 1973. 190 с.

- Кодякова Т.Е., Петров Г.И., Уваров В.А., Шиндин И.М. Экономический потенциал агропромышленного комплекса Еврейской автономной области. Владивосток: Дальнаука, 2007. 122 с.

- Нестеренко А.Д. Экономические проблемы сельского хозяйства Дальнего Востока. Владивосток, 1972. 370 с.

- Попова Е.А. О становлении земельных отношений на территории Еврейской автономной области (исторический очерк)//Дальний Восток и Еврейская автономная область: история, современность и перспективы развития: мат-лы межд. науч. практич. конф. Биробиджан, 21-22 апреля 2004 г. Биробиджан: Правительство ЕАО-ИКАРП ДВО РАН-БГПИ, 2004. С. 140-142.

- Протасова Н.С. Исследование природных богатств области//Исторический опыт заселения, развития производительных сил, экономики и социальной сферы Еврейской автономной области: мат-лы науч. конф. Биробиджан, 27-28 ноября 2003 г. Биробиджан, 2004. С. 34-40.

- Статистический ежегодник 2000, 2005, 2006, 2007, 2008 гг.

- Тибекин А.Р. Организация и экономика сельского хозяйства Дальневосточного экономического района (1858-1985 гг.). Хабаровск, 1989. С. 333.

- Хавкин М.Н. ЕАО к своей первой годовщине. М.: «Эмес», 1935. С. 11.

- ГАЕАО Ф. 851-П, о.151. д.14.

- ГАЕАО Ф.138.0.1.д.18.

- ГАЕАО Ф. 87.о.4.д.39.

- ГАЕАО Ф. 87.0.4.д.322.