Становление когнитивного общества в Украине (проблемы и перспективы)

Автор: Доронина М.С., Горленко В.Г.

Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium

Статья в выпуске: 4-1 (9), 2013 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/140105895

IDR: 140105895

Текст статьи Становление когнитивного общества в Украине (проблемы и перспективы)

С середины ХХ века произошел когнитивный переворот, его последствия были различными. Учитывая мнения современных ученых [1– 15], можно определить некоторые из них: в философии – повышенный уровень антропологизации и социализация гносеологии; в науке – это значительные революционные изменения в определении предмета познания и признание необходимости субъективизации познавательного процесса; в общественных системах – это радикальные качественные изменения восприятия капитала: переход от вещественной к знаниевой

(информационной).

Волна когнитивной революции связана с проникновением информационного подхода в область человеческих эмоций, интуиции, креативности, т. е. процессов, далеких от «строгой» рациональности. «При этом, – отмечает О. Е. Баксанский, – когнитивный подход исходит из фундаментального утверждения о том, что человек – есть в первую очередь существо мыслящее и, соответственно, на все стороны его жизнедеятельности полезно посмотреть, учитывая субъективные представления и убеждения, предпочтения и оценки, накопленный опыт и сформировавшиеся установки конкретного человека» [3, с .152].

Как следствие, нелинейное ускорение обновления знаний и технологий, сокращение их жизненного цикла привело к запуску механизма полного преобразования общества, которое позиционируется как общество знаний или когнитивное общество.

Источники когнитивного общества сформировались в индустриальном обществе. При этом, в этом обществе рабочая сила оставалась приложением к машинам, одним из основных материальных факторов производства и уравнивало с ними. В этот период главным лимитирующим фактором производства субъектов хозяйствования был капитал, но не человек с его способностью к труду. В постиндустриальном обществе происходят концептуальные изменения в теории капитала, которые приводят к сознательному общественному выбору модели регулируемой рыночной экономики, основанной на стремлении к социальному партнерству и достижении баланса общественных интересов. Интеллектуальный капитал получает признание в качестве важнейшей составной части национального богатства. С переходом к постиндустриальному обществу, основанному на информационных технологиях, наблюдается резкий рост требований к качеству человеческого капитала. Его интеллектуальная составляющая занимает лидирующее положение в системе ресурсов, и становится важным на всех уровнях человеческого сообщества. Интеллектуальный капитал превращается в фактор, определяющий успехи или неудачи отдельных фирм, он полностью проявляет себя в качестве генератора научнотехнического прогресса, изменяющего структуру национальной экономики, в которой собственно производство уходит на задний план под давлением комплекса отраслей науки и услуг, определяющих невероятный спрос на производительность труда в материальном производстве [15].

То есть, переход от индустриального к постиндустриальному обществу характеризуется увеличением количества и качества различных услуг в экономической деятельности человека; к информационному – увеличением количества услуг, связанных со сбором, хранением, обработкой, передачей и представлением информации, на которой основываются знания; к обществу знаний – увеличением знаниесоставляющих технологий и возможности к их капитализации; к когнитивному – увеличением видов и объемов интеллектуальной деятельности, направленной на получение новых знаний и способности к их быстрой практической реализации.

Карпенко М. П. пишет: «когнитивное общество – новый виток развития общества, общественно-экономическая формация, в которую вступает человечество и в которой доминирующей производственной силой становится познавательная деятельность, а главным субъектом – человек познающий» [9 , с. 38].

Экономика знаний раскрывает новую роль и место интеллекта человека в когнитивном обществе, превращение информации в главную производительную силу. Знание сегодня признано решающим фактором экономического развития, инструментом инноваций, конкуренции и экономического успеха, благодаря которому можно создать конкурентоспособную экономику, позволяющую обеспечивать современный уровень благосостояния общества [5 , с. 44].

Но в публикациях ученых отсутствует мысль о том, что главной чертой экономики знаний является способность работника к капитализации знаний во время обмена ими. Активация и ускорение этой способности предопределяет зарождение следующего типа экономики – когнитивной, в условиях которой процесс эффективного обмена знаниями внутри организации или также трудового коллектива связан с проблемой эффективного обмена смыслами.

Смысл – то, что определяется конкретным субъектом, назначение тех или иных явлений, вещей, событий, жизненных ситуаций, действий и т. д.. Чем выше качество смысла (смыслопроизводства), тем выше качество процесса познания и, в результате, нового полученного знания.

Качество нового знания является функцией качества смысла, лежащего в основе осмысленной познавательной деятельности. Общим базисным основанием повышения качества процесса познания и производства нового знания является деятельность по качественному обновлению смыслового конструкта в целом. Для производства новейших знаний необходимы новые смыслы (потребности, ценности, цели и релевантные источники мотивации). Следует различать сущность и назначение двух процессов: производство знаний и овладение способностью познавать как это производство осуществляется. Знание о том, как производить знания, формируют пространство когнитивной экономики. Таким образом, когнитивная экономика – это онтологическая основа создания технологии исследования экономики знаний, непосредственно связана с производством знания о том, как создавать новое знание. Если фактором производства в экономике знаний является человеческий капитал, то фактором производства в когнитивной экономике является способность человека капитализировать «набор» специфических когнитивных знаний и компетенций [15].

Ученые Н. М. Абдикеев, А. Н. Аверкин и Н. А. Ефремова считают, когнитивная экономика как научная дисциплина изучает процессы оценки, выбора и принятия решений человеком в экономической деятельности и объяснение природы эволюции организаций и социальных институтов в условиях структурной неопределенности [1 , с. 115–116].

Результатом воздействия когнитивной экономики на современное общество является развитие интеллектуального капитала предприятий за счет насыщения и увеличения качества и мобильности кругооборота интеллектуального ресурса работников, основанного на знаниях. В этом аспекте возникает проблема активного участия человека в кругообороте собственного интеллектуального капитала, получения ею статуса абсолютной мобильности.

Кроме проблем, вызванных становлением когнитивного общества, перспективы его становления также были предметом исследования некоторых отечественных ученых. М. Доронина одной из предпосылок становления когнитивного общества выделяет повышение внимания государства к гражданам. «Следует обнародовать и настраивать общественное мнение в необходимости получать знания относительно способов психологического воздействия на активность человека и способов противодействия ему. Государство должно контролировать эти процессы, создавая механизмы объективной диагностики и ответственного воздействия на мысли и поведение населения, особенно той его части, которая способна развивать и использовать свой творческий потенциал в интересах нации» [6, с. 47].

В рамках когнитивной экономики обостряется необходимость монографического подхода к решению проблем организации, за счет своего интеллектуального капитала субъекты хозяйствования остаются на плаву путем создания уникальных условий производства товаров, не имеющих аналогов у конкурентов.

Основным фактором развития интеллектуального капитала организации является способность и возможность ее персонала к обучению. Если рассматривать это направление как определяющее для сохранения ее жизнедеятельности, то современные организации требуют полной реорганизации, как управления, так и стратегии планирования деятельности. Актуальность исследования обусловлена эволюцией понятия организации по цепочке «традиционная организация-обучающаяся организация-научающаяся организация» и становлением последней в рамках формирующейся когнитивной экономики.

Исследованием сущности традиционной организации были посвящены работы отечественных и зарубежных ученых, среди которых: Б. Мильнер [12], М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури [11], Д. Новиков [13], В. Веснин [4] и др. В свою очередь понятия обучающейся и научающейся организации не так распространены, однако вклад в определение сущности этих понятий уже сделали следующие ученые: П. Сенге [16], М. Амстронг, М. Педлер, П. Гарвин, Д. Бургойн [2], М. Румизен [14]. Тем не менее вопрос исследования эволюции процесса управления в организациях по цепочке «традиционная организация-обучающаяся организация-научающаяся организация» еще остается открытым.

Повышения динамизма и неопределенности социально-экономических отношений в обществе, с одной стороны, и формирование восприятие организации как социотехнической системы, с другой, актуализировали требование обучаемости персонала организации и способности к научению работников как условие ее стабильного функционирования и развития. «Научаясь, мы приобретаем способность делать нечто такое, чего никогда не умели. Научаясь, мы заново воспринимаем мир и нашу связь с ним. Научаясь, мы развиваем нашу способность творить, быть частью плодотворного мира. В этом и состоит основной смысл научающейся организации: она постоянно расширяет свою способность создавать собственное будущее» [16].

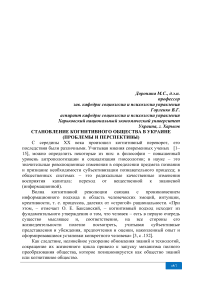

Анализ работ отечественных и зарубежных ученых ([1–16] и др.) позволил построить когнитивную модель и критерии, по которым можно оценить ее наличие рис. 1.1.. Для рассмотрения уровня приближения организации к когнитивной модели управления предложена анкета (табл.1.1).

Когнитивная модель управления в рамках научающейся организации позволяет осуществлять ее перманентную реорганизацию, с целью повышения внимания развитию потенциала работника организации. Анкета диагностики соответствия коллектива когнитивной модели управления состоит из элементов управления использующихся в традиционной ( ТО ), обучающей ( ОО ) и научающей ( НО ) организациях (составлена на основании [7]).

Таблица 1.1

Анкета диагностики коллектива когнитивной модели управления

|

Критерий |

Характеристика |

ТО |

ОО |

НО |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

я й Й ^ to о to Н Я О w Я О Ё н н Б о |

Учитываются только опыт и умения, возможное поведение в трудовом коллективе не диагностируется |

Т1 |

||

|

Кроме опыта и умения частично диагностируется возможное поведение в трудовом коллективе |

О1 |

|||

|

В первую очередь диагностируется возможное поведение человека в трудовом коллективе для оценки возможности развития совокупной рабочей силы коллектива |

Н1 |

|||

|

К я q w Б to g g « ° 3 к К я м о О н о а н й Я я и |

Члены коллектива при необходимости сами выбирают форму обучения |

Т2 |

||

|

Обучение и повышение квалификации периодически оценивается и согласуется со стратегией предприятия и действиями конкурентов |

О2 |

|||

|

Осуществляется постоянный мониторинг системы обучения, повышения квалификации и их результатов |

Н2 |

|||

|

я ID 5 И Я i = 2 9 я я Й я Я ^ Я ё В S ^ >> 1 £ ^ |

Задача формирования коллективного знания и умения не решается |

Т3 |

||

|

Периодически организуется обмен знаниями и умениями членов коллектива |

О3 |

|||

|

Осуществляется постоянный обмен знаниями между членами коллектива |

Н3 |

|||

|

ОО >, 3 о й й g ™ я S о 5 Н §^ ° ° о |

Выполняется стандартными процедурами по распоряжению руководства |

Т4 |

||

|

Выполняет периодически при выявлении погрешностей в работе |

О4 |

|||

|

Оценка выполняется регулярно по специальным программам в соответствии со стратегией развития коллектива |

Н4 |

Продолжение табл. 1.1

nanmiv

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

О Я К О у К g 5 В В. ^ « s |

Сочетаются материальные и нематериальные инструменты в соотношении 80% к 20% |

Т5 |

||

|

Кроме материального и нематериального |

О5 |

|

стимулирования используются инструменты формирования приверженности персонала организации |

||||

|

Главный акцент делается на формировании приверженности и использовании внутренних мотивов самовыражения и самоутверждения на рабочем месте |

Н5 |

|||

|

2 « ^ В 2 м Н О о у о К —' Й ° £ 3 § я е m S Н га У £ д О о « |

Сотрудник рассматривается как самодостаточный элемент, взаимодействие с которым строится череза согласование его целей и целей организации |

Т6 |

||

|

Деятельность организована на высокую активность личности работника на пути к достижению целей организации |

О6 |

|||

|

Деятельность ориентирована на самоменеджмент подчиненных-профессионалов для непрерывного получения новых знаний и их использование |

Н6 |

|||

|

га to О S н к to В м с fc Й S О К о В X и 5 ^ § § о s 2 ч о h « к и> и to |

Разрабатывается руководством, четко планируется и контролируется |

Т7 |

||

|

Предполагает участие персонала в решении несложных проблем |

О7 |

|||

|

Предполагает активное участие (учёт мнений) персонала (опрос, анкетирование, семинары) |

Н7 |

|||

|

5 н к |

Ориентирована на передачу работникам информации, касающейся перечня их обязанностей |

Т8 |

||

|

Работникам доступна часть информации о работе коллектива |

О8 |

|||

|

Персонал имеет возможность получить любую информацию (кроме касающейся ноу-хау и коммерческой тайны) по работе предприятия |

Н8 |

Предложенная анкета была использована с целью диагностики соответствия управления в украинских организациях когнитивной модели. Исследование проводилось в 10 организациях Украины (в данной статье представлены результаты исследования 4 разнопрофильных, имеющих наиболее показательные результаты). Респондентами выступили работники организаций, которым было предложено выбрать одну из характеристик по каждому критерию по двум состояниям (фактическое и желаемое).

Оценка результатов исследования проводилась согласно формуле:

Α =∑n i ×γ i

(1.1)

где А – конечное значение по критерию;

n – количество респондентов;

i – конкретная характеристика;

γ – удельный вес характеристики по количеству респондентов

γ = κ i /n

(1.2)

κ – константа (для традиционной организации Т = 1, обучающей организации О = 2, для научающейся организации Н = 3).

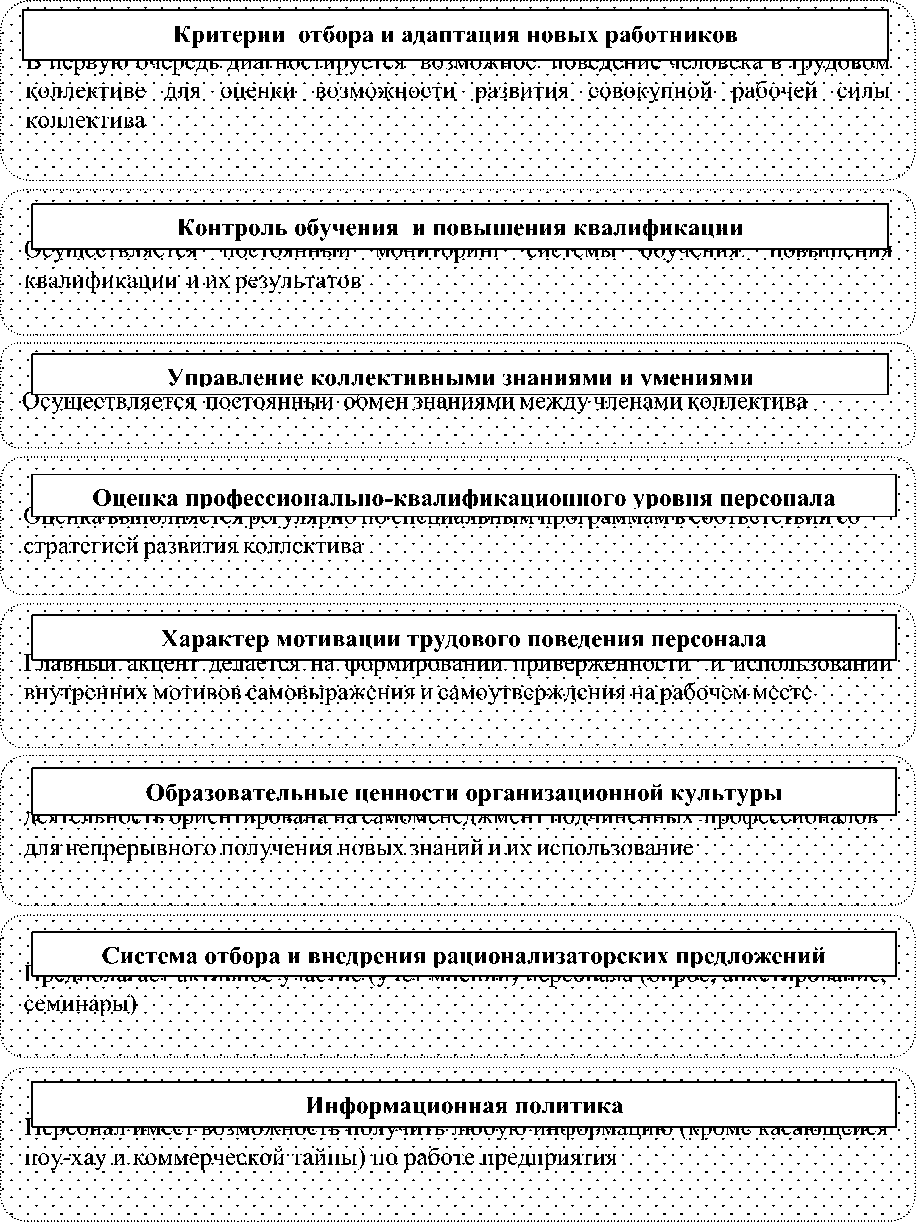

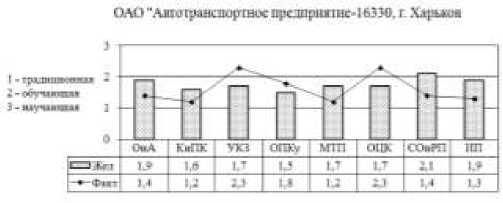

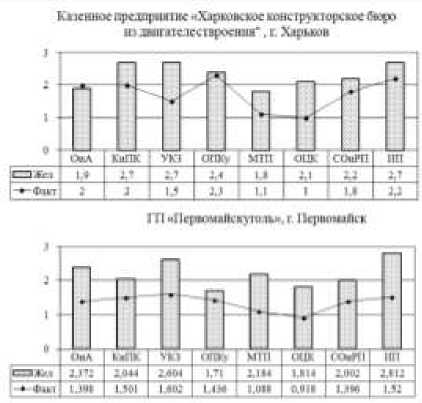

Результаты исследования диагностики соответствия коллектива когнитивной модели управления представлены на рис. 1.2.

Рис. 1.2. Результаты исследования диагностики соответствия коллектива когнитивной модели управления

Из графиков видно, что не одна из организаций, которые принимали участие в исследовании, не достигла уровня научающейся организации. Однако, по некоторым критериям они достигли уровня обучающейся и даже стали на путь научающейся. Так, например, наиболее уязвимым критерием диагностики стал характер мотивации трудового поведения, оценка профессионально-квалификационного уровня персонала и в некоторых случаях контроль обучения и повышения квалификации и образовательные ценности организационной культуры. Эта ситуация свидетельствует, что политика организаций частично, но не полностью направлена на развитие потенциала работников, воспитания в них полной приверженности к организации, регулярного контроля за уровнем их профессионализма и организации условий для их саморазвития и стремления к нему.

Как позитивный можно отметить тот факт, что по критериям управление коллективными знаниями и умениями и информационная политика организации вышли на путь научающейся. Т. е. в практике хозяйствования они используют процедуру постоянного обмена знаниями и свободного доступа к информации относительно работы организации, что обуславливает рост доверия работников к организации и воспитание приверженности к ней.

Таким образом, становление когнитивного общества обусловило повышение внимания к его главному ресурсу – знаниях работников, представляющих ресурсное обеспечение его интеллектуального капитала. Привлечение к воспроизводственному процессу такого ресурса позволит развивать интеллектуальный капитал как работника, так и организации, обеспечивая их активность в пределах когнитивной экономики. Анализ показал, что в рамках организаций в условиях становления когнитивного общества и как следствие – когнитивной экономики остро стоит проблема не готовности перехода украинских организаций на уровень научающихся. Однако следует отметить позитивный шаги в его направлении. Одной из главных проблем становления когнитивного общества является проблема обмена смыслами между работниками для пополнения интеллектуального капитала предприятия и проблема активизации реализации практических знаний работников в условиях повышенной нестабильности социальноэкономических условий. Решение указанных проблем планируется путем повышения качества образовательного потенциала работников организаций как промежуточного ресурса для формирования его интеллектуального капитала.