Становление научных школ в региональном вузе

Автор: Оболенский Николай Васильевич

Журнал: Высшее образование сегодня @hetoday

Рубрика: Университетская наука - экономике региона

Статья в выпуске: 4, 2014 года.

Бесплатный доступ

Рассматриваются разработки и исследования научной школы, сформировавшейся в Нижегородском инженерно-экономическом институте, в области технологий, средств механизации и электрификации в сельском хозяйстве.

Научная школа, энергосберегающая техника, электрический подогреватель воды, исследования, разработки

Короткий адрес: https://sciup.org/148320897

IDR: 148320897 | УДК: 658.5

Текст научной статьи Становление научных школ в региональном вузе

Команда исследователей, выполняющая работы по реализации этого комплекса задач, образовала научную школу во главе с автором настоящей статьи по направлению «Технологии, средства механизации и электрификации в сельском хозяйстве», куда вошли В.Л. Осокин, Е.Б. Миронов, Д.Ю. Данилов, С.Б. Красиков, И.А. Сорокин, В.Н. Нечаев, В.В. Косолапов, Ю.Е. Крайнов и др. [1]. Ими развернуты исследования по следующей тематике.

ТЕМАТИКА ИССЛЕДОВАНИЙ

Тема «Вода – основа жизни на планете» [16, 17]. Вполне понятно, что не только холодная, но и теплая и горячая вода нужна всем, причем каждый день. Именно горячая вода обогревает посредством водяных систем теплоснабжения многие миллионы квартир в мире в холодное время года. Она нужна и для приготовления пищи, и для гигиены, и для многого другого и не только в быту, но и на многих производствах. В мире еще не научились греть воду с минимальными затратами энергии. До настоящего времени все известные и широко применяемые теплоэнергетические технологии нагрева воды весьма и весьма дороги, поскольку они сопряжены с большими энергозатратами и имеют относительно низкий коэффициент полезного действия. Поэтому любые прорывные энергосберегающие технологии для получения теплой и горячей воды очень важны и полезны буквально всем. Однако такие технологии могут появиться не скоро. Пока стоимость горячей воды весьма высока, поиск путей снижения энергозатрат для эффективного и экономичного ее нагрева остается актуальной проблемой, которая должна решаться в том числе с использованием уже существующих конструкций нагревателей.

Существует множество конструкций электрических нагревателей воды, которые можно подразделить на четыре группы: тэно-вые, электродные, индукционные и гидродинамические (кавитационные, вихревые – пока еще нет установившейся терминологии).

Обзор интернет-источников показывает, с одной стороны, перспективность кавитационных (вихревых) экологически чистых теплогенераторов нового поколения, в которых отсутствуют нагревательные элементы, а с другой – многие сомневаются в целесообразности использования этих теплогенераторов, что обусловлено большими потерями электроэнергии в известных вихревых теплогенераторах из-за необходи- мости применения громоздких и «прожорливых» электродвигателей насоса. Эту тему раскрывал В.Л. Осокин.

Исследованиями гидродинамических теплогенераторов, в том числе их использованием в сельскохозяйственных производствах и технологиях, занимался Ю.Е. Крайнов [4, 18, 24].

Тема « Перспективность использования индукционных экологически чистых нагревателей жидких сред » [9, 12]. Научно-технические издания и интернет-источники как бы не оставляют сомнений в перспективности использования индукционных экологически чистых нагревателей жидких сред. Однако из них следует, что индукционным нагревателям воды присущи и существенные недостатки. В их числе: трудоемкость изготовления, высокая стоимость и повышенное гидравлическое сопротивление протеканию жидкой среды и, как следствие, большой расход электроэнергии на ее прокачку, а значит, и значительные эксплуатационные расходы.

Эти же источники указывают на то, что сейчас конструкторы и исследователи ищут пути совершенствования индукционных нагревателей для рационального использования энергоресурсов при нагреве воды. Данную тему разрабатывал Е.Б. Миронов.

Тема « Тепловая обработка зерна » [2, 13]. Теория тепловой обработки зерна достаточно развита. Но с совершенствованием технологий сушки зерна все большее значение приобретает их экономическая составляющая, а также решение проблемы высокотехнологичного, с минимальными энергетическими затратами процесса сушки, заключающегося в уменьшении в зерне процентного содержания влаги до кондиционных величин.

Наиболее эффективным источником при сушке небольших количеств зерна считается исполь- зование электрической энергии. С этой целью необходимо создание и всестороннее исследование устройства, отвечающего требованиям, предъявляемым к зерносушилкам, эксплуатируемым в условиях небольших фермерских хозяйств, позволяющего проводить сушку и предпосевную обработку, а также обеззараживание зерна.

Конструкция зерносушилки должна обеспечивать равномерный нагрев и сушку зерна при надежном контроле его температуры и влажности. Зерносушилка должна быть универсальной: с возможностью сушки зерен различных культур. Приоритетными направлениями повышения эффективности сушки зерна являются: рациональное сочетание технологических приемов обезвоживания зерна, повышение интенсивности испарения влаги из материала и снижение энергетических затрат, необходимых на его осуществление. Тепловую обработку зерна исследовал Д.Ю. Данилов.

Тема «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» [5–7]. Актуальность этой темы вытекает из Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности», указа Президента Российской Федерации от 4 июня 2008 года № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики», а также постановлений Правительства Российской Федерации, принятых в декабре 2009 года «Об определении применяемых при установлении долгосрочных тарифов показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг», «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных или муници- пальных нужд», «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» и др.

Известно, что эксплуатация производственных, учебных, жилых сооружений связана с большими энергозатратами. Необходимость их снижения требует, в частности, определения эффективности функционирования электрических электродных подогревателей воды, используемых в сельскохозяйственных производствах. Исследование по этой теме выпонил С.Б. Красиков.

Тема «Условия эксплуатации двигателей внутреннего сгорания и требования к их долговечности» [29]. Условия эксплуатации двигателей внутреннего сгорания предъявляют высокие требования к их долговечности. Продление срока службы касается не только новых двигателей внутреннего сгорания, но и в равной степени отремонтированной техники. Одним из факторов, определяющих долговечность двигателей, является состояние поверхностей трения. Установлено, что от обкатки зависит не только первоначальный (приработочный) износ, но и установившийся, то есть первоначальная приработка может влиять на интенсивность изнашивания при длительной эксплуатации машин. Прежде всего это относится к деталям цилиндро-поршневой группы дизелей. При формировании поверхностей трения необходимо обеспечивать получение оптимальных триботехнических характеристик сопрягаемых поверхностей, таких как низкий коэффициент трения, высокая износостойкость, оптимальные физико-механические свойства. В значительной степени они определяются способами обработки поверхностей трения. В последнее время разработаны новые технологические процессы финишной обработки, которые позволяют снизить приработочный износ и повысить антифрикционные свойства (повысить смазку деталей, снизить коэффициент трения и др.), а также уменьшить время приработки пар трения.

Анализ информации, полученной из печатных и электронных источников, дает возможность утверждать, что в деле интенсификации процессов приработки дизелей в части применения новых способов финишной обработки гильз цилиндров исчерпаны далеко не все резервы.

В последнее время быстро развивается рынок разнообразных антифрикционных материалов, присадок и добавок в масла, которые образуют защитные пленки на трущихся поверхностях. Их можно использовать для придания рабочим поверхностям оптимальных триботехнических характеристик на этапе их окончательной обработки при ремонте или изготовлении дизелей.

Долговечность отремонтированного дизеля в значительной мере зависит от качества приработки и, как следствие, надежной работы одного из самых ответственных узлов – цилиндро-поршневой группы, на долю которого приходится до 47% отказов двигателя. Такое влияние цилиндропоршневой группы на долговечность двигателя объясняется тяжелыми условиями его работы, особенно в период обкатки. Поэтому приработка цилиндро-поршневой группы двигателя как узла, работающего в экстремальных условиях, протекает значительно дольше других процессов и во многом определяет ресурс двигателя в целом.

Влияние обработки гильз цилиндров различными антифрикционными материалами при ремонте или изготовлении двигателей внутреннего сгорания на характеристики рабочих поверхностей и процессы приработки сопряжений является очень актуальной темой исследований. Ее изучением занимался И.А. Сорокин.

Тема « Обеспечение продовольственной безопасности страны и повышение конкурентоспособности российской сельхозпродукции » [10]. Главными задачами, стоящими перед сельскохозяйственным производством согласно Госпрограмме развития сельского хозяйства на 2013– 2020 годы, являются обеспечение продовольственной безопасности страны и повышение конкурентоспособности российской сельхозпродукции на внутреннем и внешнем рынках в условиях вступления России во Всемирную торговую организацию. Важное место в решении этих задач отводится повышению производительности труда на основе применения передовых технологий и высокоэффективных систем машин и оборудования в растениеводстве и животноводстве. Один из самых трудоемких процессов в животноводстве – это кормопри-готовление, а именно операция измельчения кормов, скармливаемых животным. Существенную долю в структуре кормовых рационов занимают концентрированные корма, поэтому важную роль играет технология подготовки их к скармливанию.

Наибольшее распространение имеет технология производства комбикормов непосредственно в хозяйствах. Однако опыт эксплуатации дробилок комбикормовых агрегатов с пневматической загрузкой и выгрузкой исходных компонентов комбикорма выявил их существенные недостатки. Это прежде всего низкий коэффициент полезного действия воздушного потока, невысокая пропускная способность и недостаточное качество получаемого продукта. В связи с этим у сельхозпроизводителя возникает множество проблем: снижение объемов производства и качества продукции, продуктивности животных; повышение затрат труда на производство кормов; уменьшение рентабельности.

Несмотря на широкое распространение молотковых дробилок с пневматической загрузкой материала, их рабочий процесс недостаточно изучен, что обуславливает необходимость проведения соответствующих исследований. Эту тему разрабатывал В.Н. Нечаев.

Исследователь А.А. Свистунов совместно с кандидатом технических наук, докторантом C.Ю. Булатовым занимается разработкой и исследованием устройства и способа получения кормосмеси с высоким содержанием белка.

Тема « Сахарная свекла – основной источник сырья для промышленного получения сахара в России » [8]. Заметим, что именно свекла представляет собой основной источник сырья для промышленного получения сахара и в Нижегородской области. Однако нестабильное состояние свекловичной отрасли, уменьшение посевных площадей, колебания урожайности и валового сбора свеклы привели к росту цен на сахарную свеклу и переходу на импортный сахар-сырец, что неблагоприятно сказывается на продовольственной безопасности страны в целом. В этой ситуации повышение урожайности, а также снижение затрат на возделывание сахарной свеклы является актуальной проблемой.

Увеличение урожайности сахарной свеклы во многом зависит от качества посевных работ, повышение которого способствует более интенсивному развитию растения. При посеве необходимо обеспечить оптимальное размещение зерновки в массиве почвы на границе двух слоев: нижнего влажного, определяющего более быстрое проклевывание семени, и верхнего взрыхленного, обеспечивающего снабжение зерновки кислородом и снижение испаряемости влаги.

На практике разместить зерновку с помощью известных сошников достаточно трудно из-за возможного осыпания почвы на дно и (или) непроизвольного изменения глубины заделки из-за некачественной предпосевной подготовки. Чтобы улучшить качество посевных работ, необходимо производить независимое открытие базовой поверхности с последующим созданием борозды, имеющей уплотненное дно и стенки, обеспечивающие увеличение точности заделки семян. При этом рабочий орган должен взрыхлять снятый почвенный слой с последующей укладкой его обратно в рабочую зону. Для этого при посеве предлагается применять сошниковую группу, состоящую из стрельчатой лапы, срезающей слой почвы до базовой глубины (то есть позволяющей минимизировать влияние некачественной предпосевной подготовки), и прикатывающего бороздообразующего колеса, обеспечивающего смятие почвы в зоне высева семян до глубины сева, без чрезмерного уплотнения.

Повышение качества посева сахарной свеклы при одновременном снижении энергозатрат является, как было показано, весьма актуальной проблемой. Над ее решением работал В.В. Косолапов.

Над выполнением плана научно-исследовательских и опытноконструкторских работ Нижегородского государственного инженерно-экономического института на 2010–2014 годы работают не только опытные, зарекомендовавшие себя ученые, но и начинающие исследователи, например Т.Н. Булаева, М.С. Вандышева [4, 11, 23], А.Ю. Веселова, О.В. Головачева, Д.Н. Игошин, В.В. Ильичев, О.И. Орлова, Е.В. Рябухина и др.

НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

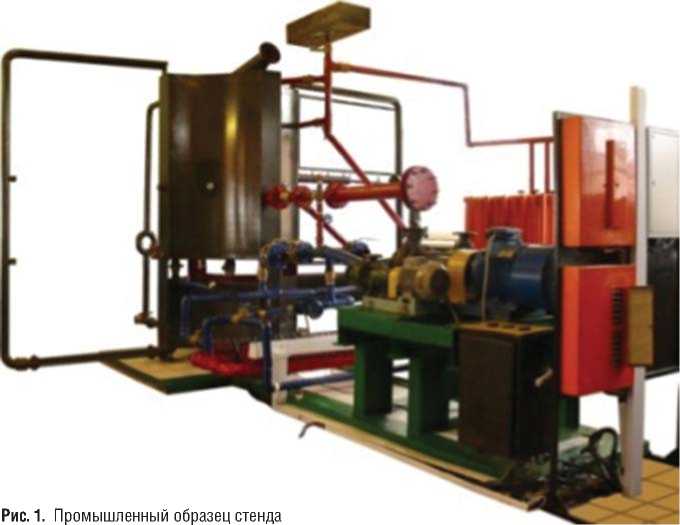

Стенд для испытаний электрических конструкций подогревателей воды на VI конкурсе интеллектуальной собственности на соискание премии Нижегородской области им. И.П. Кулибина удо- стоен диплома в номинации «Лучшая полезная модель в Нижегородской области в сфере приборостроения и электроники» [22]. Разработчики стенда Н.В. Оболенский, В.Л. Осокин.

Стенды для испытаний электрических конструкций подогревателей воды и электрических подогревателей воды [22, 23] изготовлены и установлены в учебной лаборатории Нижегородского государственного инженерно-экономического института, аттестованы Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии, запатентованы как промышленный образец Нижегородским центром стандартизации, метрологии и сертификации (рис. 1) [28]. Они используются для тестирования нагревателей воды и обучения студентов по дисциплинам «Теплотехника» и «Гидравлика». С этой целью для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению «Агроинженерия», изданы учебно-методическое пособие «Практикум по теплотехнике» [14] и монография «Результаты экспериментальнотеоретических исследований по разработке стенда испытаний подогревателей воды» [17].

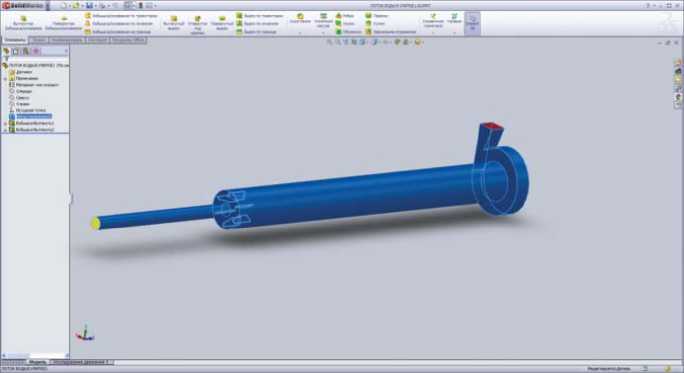

Модернизированный индукционный нагреватель жидких сред с оребренным индуктором и центральным каналом используется в составе стенда (рис. 2) для практического изучения и усвоения студентами математического аппарата по расчету гидравлических сопротивлений [27]. С этой целью для студентов нашего института, обучающихся по направлению «Агроинженерия», изданы методические рекомендации по расчету гидравлического сопротивления индукционных нагревателей и монография [12].

Оребрение индуктора и центрального канала принято закрытым акционерным обществом «Научно-производственная компания “ИНЕРА”» для внедрения в качестве специализированной модели

Рис. 2. Опытный образец модернизированного индукционного нагревателя жидких сред

в промышленных системах подогрева жидких сред с критическими показателями гидродинамического сопротивления [27].

Исследователем Е.Б. Мироновым подана заявка на изобретение «Устройство индукционного нагрева жидких сред». Заявка прошла формальную экспертизу и находится на экспертизе по существу.

Промышленный образец устройства для исследования процесса сушки зерна (рис. 3) используется для проведения лабораторных работ по дисциплине «Теплотехника» [26]. С этой целью для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению «Агроинженерия», изданы методические указания и монография [13]. Конструкция устрой-

Рис. 3. Промышленный образец устройства для сушки зерна

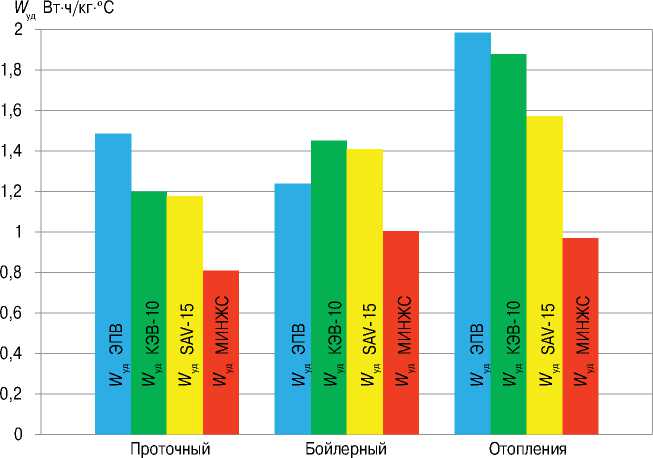

Режим работы

Рис. 4. Зависимость удельного расхода электроэнергии W уд (Вт•ч/кг• ° С) от режима работы электрических подогревателей воды

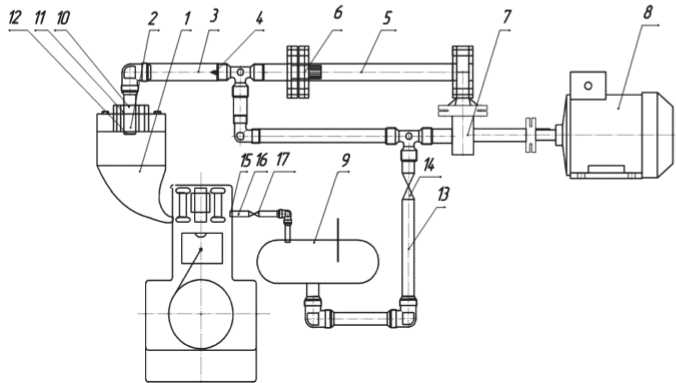

Рис. 5. Устройство подачи присадочного материала в двигатель внутреннего сгорания:

1– впускной коллектор; 2 – распылитель; 3 – трубопровод; 4 – перепускной клапан;

5 – циркуляционная труба; 6 – гидродинамический теплогенератор-деструктор (рис. 6) [18];

7 – центробежный насос; 8 – электродвигатель; 9 – емкость; 10 – кольцевой канал;

11 – центральный канал; 12 – входное отверстие; 13 – трубопровод; 14, 17 – вентиль;

15 – выпускной коллектор; 16 – трубопровод

ства, предложенная Д.Ю. Даниловым, прошедшая всесторонние исследования, рекомендована как физическая модель для создания зерносушилок большей производительности.

Исследование удельного энергопотребления трех экономических порогов вредоносности (тэ-нового, индукционного, электродного) в трех режимах работы (отопления, проточном и бойлерном) позволило выявить зависимости удельного расхода электроэнергии от режима работы электронно-вакуумных приборов (рис. 4) и сформулировать следующие рекомендации по выбору теплообменников при проектировании систем отопления и технологической водоподготовки. Так, для проточного нагрева воды и отопления целесообразно применение индукционных нагревателей, а для бойлерного нагрева воды на санитарно-бытовые нужды – тэ-новых.

Мониторинг потребления энергоносителей Нижегородским техникумом отраслевых технологий, проведенный С.Б. Красиковым, позволил осуществить следующие организационно-технические мероприятия, направленные на снижение фактических объемов потребления до нормативного уровня:

– внедрить регулируемый элеваторный узел отопления;

– применить катализатор горения топлива «ИОН-Д»;

– установить газобаллонное оборудование и перевести часть автопарка с бензина на сжиженный газ;

– заменить источники света;

– установить водосберегающую санитарно-техническую арматуру и теплоизоляционные панели;

– врезать в системы отопления индукционные водонагреватели для компенсации недостающей теплоты в зимний период.

Выше отмечалось, что обкатка, как завершающая технологиче- ская операция ремонта, определяет долговечность узлов трения и надежную работу дизеля. От качества приработки деталей в период обкатки во многом зависит ресурс дизеля в целом [30]. В свою очередь, высокое качество приработки деталей в период обкатки обеспечивается устройством подачи присадочного материала (рис. 5).

Исследователем И.А. Сорики-ным подана заявка на изобретение «Устройство подачи присадочного материала в двигатель внутреннего сгорания». Заявка прошла формальную экспертизу и находится на экспертизе по существу.

В Нижегородской области осуществляются проекты «Повышение эффективности рабочего процесса молотковой дробилки зерна путем совершенствования пневматической загрузки» и «Дробилка для фуражного зерна с ротор-вентилятором».

Исследователем В.Н. Нечаевым и его коллегами разработана, изготовлена, запатентована и всесторонне исследована молотковая дробилка с ротором-вентилятором (рис. 7) [19].

Патент «Секция пропашной сеялки» на VII конкурсе интеллектуальной собственности на соискание премии Нижегородской области им. И.П. Кулибина удостоен диплома в номинации «Лучшая полезная модель в Нижегородской области в сфере машиностроения» [20].

В Нижегородской области осуществляются также проекты «Разработка новой сошниковой группы посевных машин» (рис. 8) и «Энергосберегающая технология посева пропашных культур с применением посевных машин с модернизированной сошниковой группой» [21].

Разработка новой сошниковой группы отмечена дипломом 24-й Международной выставки инноваций и новых технологий ITEX’13 (Конгресс-центр Куала-Лумпура). Дипломом отмечен также проект

Рис. 6. Гидродинамический теплогенератор-деструктор

Рис. 7. Молотковая дробилка с ротором-вентилятором

Рис. 8. Сошниковая группа посевных машин

«Энергосберегающая технология посева пропашных культур» исследователя В.В. Косолапова.

Нашими исследователями создан и усовершенствован гидродинамический теплогенератор-деструктор (см. рис. 6) [18], исследователем Ю.Е. Крайновым разработана и изготовлена в условиях личного подсобного хозяйства биогазовая установка [24].

Исследователь А.А. Свистунов совместно с кандидатом технических наук, докторантом C.Ю. Булатовым подал заявку № 2013152520/06 (081963) от 26 ноября 2013 года на изобретение «Смеситель-ферментатор», которая уже прошла формальную экспертизу и находится на экспертизе по существу.

Все разработки выполнены на руководимой автором настоящей статьи кафедре «Механика и сельскохозяйственные машины». Научными руководителями исследований были профессора Е.А. Пучин, А.С. Дорохов, П.А. Савиных, А.Н. Скороходов и др.

СИНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ

Становление нашей научной школы вызвало ряд синергетических эффектов. Они выразились в оформлении своего рода дочерних научных направлений школ, в повышении качества подготовки кадров для агропромышленного комплекса. Особенно важно, что улучшилось взаимодействие с экономикой Нижегородской области, многие инновации начали претворяться в жизнь.

Представитель научной школы «Технологии, средства механизации и электрификации в сельском хозяйстве» кандидат технических наук и доцент В.Л. Осокин в 2011 году возглавил Центр энергоаудита при кафедре электрификации и автоматизации университета [31].

За прошедший период под его руководством выполнены три научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.

-

1. Мониторинг использования энергетических ресурсов и разработка предложений по энергосбережению для образовательных учреждений Нижегородской области.

-

2. Анализ потребления энергетических ресурсов и разработка предложений по сокращению их использования в Нижегородской области.

-

3. Сокращение расходов на энергоресурсы в сельскохозяйственном производстве Нижегородской области.

В рамках этой научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы было проведено энергетическое обследование 138 образовательных учреждений Нижегородской области.

В рамках этой работы проведено энергетическое обследование 42 учреждений в пяти муниципальных образованиях Нижегородской области.

В рамках этой работы проведено энергетическое обследование двух сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий, расходы которых на энергетические ресурсы составили более 10 млн руб.

В выполнении этих научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ принимают участие все сотрудники кафедры.

Для оказания практической помощи хозяйствующим субъектам в решении вопросов энергетики, выделенных в числе первоочередных указом Президента Российской Федерации» от 4 июня 2008 года «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики», а также рядом постановлений Правительства Российской Федерации и приказов Минобрнауки России, в Нижегородском государственном инженерно-экономическом институте создано малое инновационное предприятие «Общество с ограниченной ответственностью “Нижегородский государствен- ный инженерно-экономический институт – Энерго”». Основными сферами его деятельности являются научные исследования и разработки в области естественных и технических наук, а также коммерциализация научных разработок нашего института.

Коллектив исследователей, выполняющий под руководством В.Л. Осокина научно-исследовательскую программу, решающую четко сформулированную научную задачу или комплекс задач, – это и есть научная школа, в рассматриваемом случае – школа муниципальной и сельскохозяйственной энергетики [1, с. 121].

В заключение хочется отметить, что в Нижегородском государственном инженерно-экономическом институте создана высококвалифицированная научная школа в области технологий, средств механизации и электрификации в сельском хозяйстве, которая оказала заметное влияние на развитие нашего вуза и внесла вклад в научную мысль и практическую деятельность. Многие представители этой научной школы благодаря своим исследованиям успешно защитили кандидатские диссертации. Результаты исследований активно используются в учебном процессе. Они осваиваются в агропромышленном комплексе Нижегородской области.