Старец Амвросий: поиски праведного пути

Автор: Долгов Константин

Журнал: Прямые инвестиции @pryamyye-investitsii

Рубрика: Человеческий капитал

Статья в выпуске: 10 (126), 2012 года.

Бесплатный доступ

Данная статья рассказывает о русском святом Преподобном Оптинском старце Амвросии -- одном из самых известных и значительных представителей русского монашества второй половины 19 века, священнослужителе Русской Православной церкви, иеромонахе, старце Оптиной Пустыни. Амвросий Оптинский - блестяще образованный человек, владевший многими языками, был духовным наставников таких выдающихся и значимых для русского общества людей как писатель Федор Достоевский, философ Константин Леонтьев. Автор дает подробный анализ более 669 писем старца, в которых Преподобный наряду с самыми простыми, элементарными, житейскими проблемами обсуждает самые сокровенные, самые глубокие вопросы человеческой души и спасения человека и человечества, как никогда актуальные для современного общества.

Россия, душа, духовность, человечество, мужество, мудрость, целомудрие, правда

Короткий адрес: https://sciup.org/142170324

IDR: 142170324

Текст научной статьи Старец Амвросий: поиски праведного пути

К 200-летию со дня рождения преподобного Амвросия Оптинского

РИА «НОВОСТИ»

Три года назад вышла замечательная книга писем Оптин-ского старца Амвросия, одного из самых известных и значительных представителей русского монашества (05.12.1812 — 23.10.1891; канонизирован в 1988 году). Выход этой книги был настоящим событием в жизни православных христиан, поскольку в письмах наряду с элементарными житейскими проблемами обсуждаются самые сокровенные, глубокие вопросы человеческой души, спасения человека и человечества. Об этих письмах старца Амвросия можно сказать его же словами, которыми он напутствовал издание трудов своего духовного учителя о. Макария: «Слава и благодарение Всеблагому Господу, приведшему к окончанию напечатание драгоценных писем блаженного нашего отца. Пользовал он многих при жизни своей, а теперь будет пользовать непрестанно, кажется, и множайших, письменными своими наставлениями. Покойный батюшка о. Макарий по смирению своему лично многое не высказывал, щадя немощь нашу; в письмах же своих он обнажает истину прямо, а часто не обинуясь, как и об апостоле Павле говорится, что пришествие его смиренно, а послания грозны».1

Известно, что Амвросий был блестяще образованным человеком — высокой, утонченной и универсальной культуры. Он владел древнегреческим, латинским, церковнославянским, европейскими языками, великолепно знал не только Священное Писание и Священное Предание, но и все произведения святых отцов как Западной, так и Восточной Церкви. Это энциклопедист своего времени, что во многом способствовало развитию и углублению его необычайной способности проникновения в тайны человеческой души и человеческого духа.

Константин ДОЛГОВ, д.ф.н., профессор, главный научный сотрудник Института философии РАН, заслуженный деятель науки РФ

В его письмах (а их 669) содержится кладезь мудрости не только для православных христиан, но и для всех людей, которые стремятся познать истинный путь, путь Божьей Правды, Божественного Спасения.

Уже самое первое его письмо, посвященное заботе о человеческом теле и человеческой душе, с глубокой печалью и скорбью отмечает, что абсолютное большинство людей на земле во всей своей жизни печется прежде всего и главным образом о телесном состоянии и здоровье и почти совсем не заботится о душе.

«Но страшно подумать, как мало понимаем мы достоинство бессмертной души своей. На тело, это жилище червей, этот повапленный (подкрашенный. — Р ед .) гроб, обращаются все наши мысли от утра до вечера, а на бессмертную душу, на драгоценнейшее и любимейшее творение Божие, на образ Его славы и величия, едва обращается одна мысль во всю неделю. Служению тела посвящаются самые цветущие годы нашей жизни, а вечному спасению души только последние минуты дряхлой старости. Тело ежедневно упивается, как на пиру богача, полными чашами и роскошными блюдами; а душа едва собирает крохи Божественного слова на пороге дома Божия. Ничтожное тело омывают, одевают, чистят, украшают всеми сокровищами природы и искусства; а дорогая душа, невеста Иисуса Христа, наследница неба, бродит шагом изнуренным, облеченная в одежду убогого странника, не имея милостыни».2

Удивительно, что это написано в то время, когда русский народ был почти поголовно глубоко верующим, когда еще и в помине не было так называемого общества потребления, которое мы имеем в настоящее время и в котором все поставлено на службу достижению материальных благ, богатства, получению удовольствий. Ради этого игнорируется не только евангельское учение, но и заповеди всех мировых религий, нормы и правила человеческой нравственности и морали. Все виды человеческой деятельности — политическая, экономическая, социальная, культурная — поставлены на службу материальным потребностям человека.

Мы часто слышим древнюю пословицу «в здоровом теле здоровый дух», но ведь уже та революция, которую осуществило христианство, показала и доказала, что здоровое тело может быть только при наличии здоровой души. Здоровье духа определяет все, духовное здоровье народа определяет его историю и смысл исторического творчества. Правда, при этом нельзя забывать о том, что в конечном счете судьбы народов, судьбы всего человечества всегда за-

РИА «НОВОСТИ»

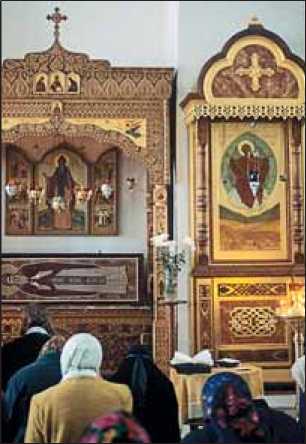

Свято-Введен-

висели и зависят от Промысла Божьего.

Именно забота о бессмертной человеческой душе является сутью всех писем старца. Посвящены ли они толкованию псалмов, монашеской жизни, скорбям, терпению, искушениям, сути молитвы, христианскому воспитанию детей, супружеству, католичеству, нигилизму и ересям, зависти, тоске, гордыне, смерти, любви, милосердию, отношению к сновидениям, к клевете и, наконец, покаянию — во всех этих письмах сквозит забота о сохранении чистоты и сокровенного характера, целомудрия человеческой души, ее роли и значении в спасении человека и человечества. Иногда даже по какому-то ский ставропигиальный мужской монастырь «Оптина пустынь»: прославление мощей преподобного старца Амвросия 23 ноября 1988 года.

мелкому и частному вопросу старец в своих советах поднимался до величайших обобщений, касаясь поведения не только отдельного человека, но всех и каждого.

Так, имея в виду личные взаимоотношения игуменьи и казначеи одного из женских монастырей, преподобный Амвросий приводит интереснейший пример с Бисмарком: «Бисмарк был только канцлер, но значение имел более, нежели император, не только в Пруссии, но и по всей Европе, и пока держал себя в пределах умеренности, до тех пор и продолжалось это значение, а как Бисмарк начал заявлять неумеренные претензии, то значение это потеряло свою силу. Ежели человек сам не ценит своих трудов, тогда оценивает их не только Бог, но и люди; в противном случае противное и бывает. Лучше всегда и во всем трудиться Бога ради и ради славы Божией, а не ради славы своей. Слава земная маловременна и скоропреходяща, а слава от Бога вечна и бесконечна. Последнего и должны мы держаться, чтобы не потрудиться вотще и безполезно».3

Касаясь монашества, Амвросий пишет, что оно произошло «от желания жить в точности по евангельскому учению».4 Он считал монашество высшей ступенью покаяния. Неслучайно преподобный Амвросий отмечает, что «Евангелие тем начинает и оканчивается: покайте-ся! А мы ленимся приносить покаяние и вместо этого беремся исследовать то, что выше нас и что от нас совсем не требуется».5 Сейчас это звучит так же актуально, как и во времена старца.

РИА «НОВОСТИ»

\ ЖИВАЯ РОССИЯ \

FOTOLINK/AP

Патриарх Кирилл и архиепископ Юзеф Михалик подписывают «Совместное послание народам России и Польши» Русской Православной Церкви и Польской Католической Церкви.

Достаточно сказать, что многие международные конфликты и даже войны XIX, XX и XXI веков могли бы не начаться и не быть, если бы власть имущие и в целом народы вовремя покаялись бы в своих заблуждениях и грехах. К сожалению, этого не произошло и почти не происходит за редким исключением (например, недавно иерархи Русской Православной Церкви и Католической Церкви Польши подписали совместный документ, направленный к народам России и Польши, об обоюдном покаянии, чтобы снять все те препятствия, которые мешали и мешают нормальным взаимоотношениям между нашими народами).

Только монашество, по мнению преподобного Амвросия Оптинского, способно предоставить человеку «свободу мыслей», поскольку белое духовенство во многом связано с мирскими заботами, не говоря уже о людях мирской жизни.

Наука часто порождает горделивость ума, которая приводит человека к роковым ошибкам, сбивая его с истинного пути; монашество же дает истинную свободу мысли во всех отношениях, освобождая человека от множества соблазнов и пороков, обуревающих род людской. В этом смысле свобода мысли в монашестве — один из драгоценных даров, ниспосылаемых человеку свыше; даров, которые даются не каждому, так как не всякий способен нести ответственность за столь полную, глубокую, возвышенную и универсальную свободу.

Покаяние преподобный Амвросий связывает со смирением, одной из существеннейших добродетелей: «Вообще под христианскими делами разумеется исполнение животворных заповедей Божиих, которыми исправляется сердце человека, а не просто нагие видимые дела. При оскудении же делания заповедей приемлется смирение, растворенное покаянием; и наоборот, как показано у святого Исаака Сирина (Слово 34, страница 168)».6 Отмечая, что человек может получать спасение через смиренное покаяние, он предупреждает об опасности искать спасения между страхом и надеждой, полагая, что и то и другое весьма опасно, поскольку, если рушится надежда, человек впадает в отчаяние, а от отчаяния он часто переходит к надежде, что тоже опасно. Только смиренное покаяние может вывести человека на праведный путь спасения.

Говоря о страхе и надежде, Амвросий понимает под страхом обычный житейский страх — за свою жизнь, за близких, перед опасностью и т.д., а вовсе не страх Божий, который, напротив, согласно многим утверждениям преподобного, лежит в основе всей человеческой жизни, свершений и деяний: «Во всякое время да держимся страха Божия, и страх Божий сохранит нас от всякого зла, тайного и явного, если тотчас же будем прибегать к Богу с покаянием и потом, в свое время, исповедать это и духовному отцу».7

Неслучайно на страхе Божьем покоится вся теория воспитания и образования детей, юношества и всего народа в целом и, естественно, нравственность и мораль. Страх Божий помогает преодолевать соблазны, всю греховность человека и приводит его к настоящей, Божественной любви, способной преодолевать любые невзгоды, испытания, горечи и печали. Как говорил апостол Павел, «любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится» (1 Кор. 13:8).

Обращает на себя внимание письмо Амвросия, посвященное четырем христианским добродетелям, а также четырем душевредным вещам. «Евангельское учение утверждается четырьмя евангелистами, а жизнь христианская — четырьмя главными добродетелями: мужеством, мудростию, целомудрием и правдою. Не умолчу и о неполезной и душевредной четверице, яже есть: уныние, малодушие, нетерпение и уклонение, которые лишают нас полной власти, могут лишить и благой части, если будем им поддаваться, хотя бы и под благовидным предлогом».8

Если вспомнить древних — Сократа, Платона, Аристотеля, то мы увидим, что они также высоко ценили и мужество, и мудрость, и целомудрие, и правду, но это было еще языческое понимание древних мыслителей. Многое из содержания добродетелей античного мира перешло в христианство, но в христианстве эти добродетели получили иное качество, иное содержание, поскольку здесь речь идет не просто о мужестве того или иного человека, не просто о его мудрости, целомудрии и правде, но о самых высоких движениях человеческой души и человеческого духа.

Мужество — это сила духа, способная превозмочь любые препятствия на пути к Богу. Мудрость — это не просто мудрость индивида, того или иного мыслящего человека, а это способность человека постигать Божественную мудрость. Правда — это не просто истина, соответствие интеллекта и вещи, а это высочайшая и глубочайшая правда и истина, идущая от Бога, это праведный путь человека и человечества к спасению, это праведный Божий путь.

То же самое можно сказать о целомудрии. Это не только физическое целомудрие, необходимое для любого человека, но это целомудрие прежде всего духовное, душевное, исключающее извращения человеческой души любого вида и рода, это чистота мысли, чистота слова, чистота деяния, чистота всей человеческой жизни на земле. Поразительны эти слова Амвросия, его постижение человеческой души и ее связи с Богом, с Промыслом Божьим, и не менее значительны его указания на четыре отрицательных качества, способных свести на нет любые положительные устремления человека к праведной жизни.

И действительно, одним из тяжелейших пороков человека христианство считает уныние, которое дезориентирует его и лишает всякой способности становления

ФОТОБАНК ЛОРИ

РИА «НОВОСТИ» РИА «НОВОСТИ»

на правильный путь. Так же как и малодушие, которое просто парализует человека, его волю к достижению праведных целей, не говоря уже о нетерпении и уклонении. Нетерпение не позволяет человеку спокойно сосредоточиться на осмыслении средств к достижению праведного пути. Уклонение же просто означает капитуляцию человека перед любыми трудностями.

Понятно, что четыре важнейших добродетели и четыре указанных порока не есть какие-то противоположности, а есть именно такие понятия, которые, по существу, взаимно исключают друг друга.

К отрицательным качествам Амвросий относит также скорби, тоску, смущение, зависть, самоукорение, заносчивость, гордыню, себялюбие, леность и др. Что касается скорби, то Амвросий отмечает, что «непомерная скорбь притупляет отрадные чувства».9 За свои ошибки мы терпим временные скорби, чтобы избавиться от скорбей вечных. Господь наводит на нас различные искушения к нашему очищению и к обучению духовному, чтобы «возбудить в нас веру опытную и живую, и упование непостыдное, как свидетельствует апостол Павел, говоря: «Скорбь соделы-вает терпение, терпение же упование; упование же не по-срамит».10 Главное состоит в том, чтобы избегать чрезмерных скорбей, приводящих человека в отчаяние.

Что касается тоски, которую испытывал и испытывает каждый человек на земле, то Амвросий отмечает разные причины этого душевного недуга. «Тоска, по свидетельству Марка Подвижника, есть крест духовный, посылаемый нам к очищению прежде бывших согрешений. Тоска происходит и от других причин: от оскорбленного самолюбия или оттого, что делается не по-нашему; также и от тщеславия, когда человек видит, что равные ему пользуются большими преимуществами; от стеснительных обстоятельств, которыми испытуется вера наша в Промысл Божий и надежда на Его милосердие и всесильную помощь. А верою и надеждою мы часто бываем скудны, оттого и томимся».11 К этому можно добавить, что человеком овладевает тоска по чему-то утраченному, ушедшему или, напротив, тоска по тому, что не сбылось, но в основе своей Амвросий совершенно точно определил причи-

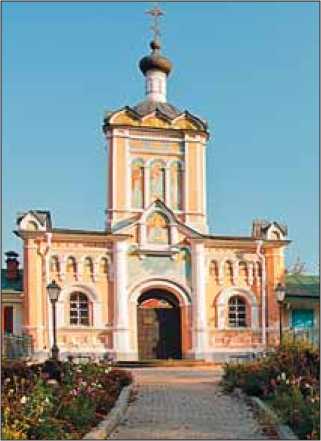

Вход в Иоанно-Предтеченский скит Оптиной пустыни, где находятся дом и келья преподобного Амвросия Оптинского.

ны тоски, которая в любом случае препятствует ясному ощущению и видению праведного пути. И в этом смысле человек должен не смиряться с состоянием тоски, которое слишком опасно для него, а пытаться найти выходы из этого состояния. Он должен бороться с тоской, чтобы обрести в себе веру и упование на Божий Промысел.

С состоянием тоски тесно связана печаль. При этом Амвросий различает два вида печали: духовную и мирскую. Печаль, возникающую по духовным причинам, он считает полезной, поскольку это печаль по Богу, по праведному Божественному пути, печаль не покаявшегося по-настоящему человека. Печаль же мирская весьма вредна во всех ее видах и формах, поскольку она «смерть соделывает не только душевную, но иногда и телесную, если человек сильно предается оной, оставив упование на Бога».12 Это очевидно уже из того, что мирская печаль порождается тремя причинами: «похоть плоти, похоть очес и гордость житейская, которые, по слову апостола, не суть от Бога, но от мира сего».13

Амвросий не проходит и мимо таких душевных недугов, как зависть, смущение, способных погубить человеческую душу. Против этих пороков он советует обрести смирение, способное принести человеку успокоение, — потому как ни богатство, никакие внешние атрибуты и почести здесь не помогут. Успокоение зависит от внутреннего настроя души, которое всегда связано с верой в Бога. Только прочная вера в Бога, в его милосердие способна принести человеку настоящее успокоение.

Продолжение в следующем номере.

|

1 Собрание писем |

пигиального мужского |

2 Там же. С. 13. |

6 Там же. С. 181. |

10 Там же. |

|

Оптинского старца |

монастыря «Оптина |

3 Там же. С. 648. |

7 Там же. С. 374. |

11 Там же. С. 174. |

|

Амвросия. — М.: Изд-во |

пустынь», 2009. — |

4 Там же. С. 41. |

8 Там же. С. 507. |

12 Там же. С. 176. |

|

Введенского ставро- |

С. 116. |

5 Там же. С. 90. |

9 Там же. С. 174. |

13 Там же. |