Старение и долгожительство населения Поволжского региона

Автор: Данилов А.Н., Шульдяков В.А., Малинова Л.И., Ахмадуллина Л.Г., Денисова Т.П.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Внутренние болезни

Статья в выпуске: 2 т.8, 2012 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты обследования долгожителей Поволжского региона, в том числе достигших видового предела продолжительности жизни. Определены основные антропосоциальные, клинические и лабораторно-инструментальные маркеры долгожительства в Поволжье.

Долгожительство, сердечно-сосудистая патология, старение

Короткий адрес: https://sciup.org/14917509

IDR: 14917509

Текст научной статьи Старение и долгожительство населения Поволжского региона

Адрес: 410012, г. Саратов, Б. Казачья, 100, кв. 23.

Тел.: +7 (8452) 535911.

сосудистой системы могут считаться лица, продолжительность жизни которых является максимально зафиксированной для данного биологического вида, т.е. долгожители. Долгожительство как явление остается одним из самых загадочных в общемедицинской практике. В особую категорию среди долгожителей выделяют лиц, чей паспортный возраст равен или превышает 100 лет. Медико-социальные предпосылки долгожительства до настоящего времени остаются мало исследованными. Поволжье не относится к долгожительским регионам, что определяет особую значимость изучения феномена долгожительства, его маркеров и состояния кардиоваскулярной системы именно в этом регионе.

Обследовано 200 долгожителей Саратова. Район обследования включал два города, расположенных на противоположных берегах Волги — собственно город Саратов и город Энгельс с близлежащим пригородом. Из них 161 человек обследованы амбулаторно по месту жительства, для этого к долгожителям выезжала бригада врачей и медицинская сестра. Наблюдение людей с продолжительностью жизни, приближающейся к предельной видовой, в амбулаторных условиях (в привычной для человека среде) еще более повысило значимость полученных результатов. 39 долгожителей обследовались в условиях стационара в Саратовском областном госпитале для ветеранов войн и в ФГУ Саратовский НИИ кардиологии.

В основную группу исследования были включены лица, чей паспортный возраст был равен или превышал 100 лет. Интерес к данной возрастной категории появился только в последние годы. Группу сравнения составили лица в возрастном диапазоне от 90 до 99 лет включительно. Включение в исследование было добровольным, обследуемые были полностью информированы обо всех аспектах их участия, таким образом, полностью соблюдены требования Хельсинкской декларации.

Для унификации полученных в ходе обследования медико-социальных, психо-эмоциональных и клинико-эпидемиологических результатов использовалась система анкетирования с последующим занесением результатов в компьютер и формированием базы данных в аналитической форме, позволяющей хранить материал, оперативно проводить дальнейший анализ, при потребности моделировать и прогнозировать ситуацию. Биофизической базой построения информационно-аналитической системы явилось представление о физической сущности бытия, непрерывности процессов в живом организме и конечности его существования.

Изучались документальные и анамнестические данные диспансерного наблюдения долгожителей, частоты и причин их госпитализаций в стационары города. По медицинской документации фиксировались установленные диагнозы: ИБС, АГ, сахарный диабет, ишемическая болезнь мозга, патология почек, печени, когнитивные функции, результаты последнего медицинского обследования, изучались сведения о принимаемых лекарственных препаратах.

По медико-демографическим параметрам типичным долгожителем Саратова оказалась женщина, средний возраст которой составляет 96,3±4,6 года, получившая начальное образование, 31,5±7,1 года проработавшая в сельском хозяйстве и вышедшая на пенсию по собственному желанию. Факт преобладания женщин среди людей старших возрастных групп известен, в этом отношении Саратов не стал исключением. Среднестатичтическая женщина-долгожитель исповедовала христианство, один раз в возрасте от 18 до 25 лет выходила замуж и имела от 2 до 4 детей, достигших совершеннолетия, потеряла супруга более 10 лет назад, проживала одна или с кровными родственниками (детьми или внуками).

Среди долгожителей Саратова преобладали люди с начальным образованием, которые на протяжении всей жизни занимались физическим трудом.

У долгожителей Саратова выявлен достаточно высокий уровень качества жизни по физическим критериям, уровню независимости и медико-социальному подкритерию окружающей среды. В определении степени физической активности, степени самообслуживания и самооценки состояния своего здоровья вносили вклад как возрастные, так и гендерные отличия. Женщины оказывались лучше адаптированными к инволюционным изменениям, оказывающим влияние на степень независимости и состояние здоровья, причем указанный факт не имел возрастзави-симого компонента.

Полученные нами данные убедительно подтверждают влияние табакокурения на продолжительность и качество жизни, в то время как эпизодическое употребление минимальных доз спиртных напитков оказалось достаточно распространенным среди лиц, которых можно считать эталонными по адаптационным способностям организма.

Влияние наследственности на формирование долгожительства является спорным вопросом [1, 2]. Полученные данные свидетельствуют, с одной стороны, об отсутствии влияния долгожительства в роду на продолжительность жизни индивидуума. С другой стороны, влияние долгожительства по материнской линии поднимает вопрос о митохондриальной наследственности в определении феномена долгожительства. Отягощение анамнеза по сердечно-сосудистой патологии, встречаемое у почти трети долгожителей, также ставит под сомнение ведущую роль наследственного фактора в формировании феномена долгожительства у человека [1–3].

Проведенные патоморфологические [4] и эпидемиологические исследования [5] указывают на появление необычного спектра внутренней патологии у столетних людей.

В нашем исследовании у 75% долгожителей выявлен высокий уровень заинтересованности, они сохраняли интерес к культурно-философским проблемам и выражали желание общения, отмечали его дефицит. 65,8% респондентов отдали предпочтение общению с молодыми. 11,4% анкетируемых возраст партнера для общения не был важен. Из всех обследованных 21,7% долгожителей активно интересовались политическими проблемами, высказывая свою аргументированную точку зрения.

Отличительной особенностью обследованных долгожителей Саратова является их самореализо-ванность, доказанная по шкале «полученное образование — профессия — степень профессиональной реализации» при низком уровне определения социально-ролевой принадлежности, высокой заинтересованности, формирующей активную жизненную позицию.

Общение с долгожителями выявило большую скромность жалоб на свое здоровье, наиболее часто беспокоила общая слабость. Все обследованные предъявляли мало кардиальных жалоб, типичные ангинозные приступы беспокоили 1,9% долгожителей. Стенокардитические эквиваленты в виде отсроченного болевого синдрома, локализации боли в местах иррадиации стенокардитических болевых ощущений, аритмического ответа на стереотипную физическую нагрузку были у 1,2% опрошенных.

В 25,7% случаев обследованные выглядели моложе своего паспортного возраста: минимальная степень сенильных изменений кожи и ее дериватов

(у 10,7% долгожителей седина составила не более 15% волосяного покрова головы). Снижение тургора кожи, появление старческой гиперпигментации и ке-ратом отмечались у всех обследованных долгожителей. Выраженные периферические отеки нижних конечностей до уровня верхней трети голени выявлены у 7 пациентов. Суммарно пастозность и отечность стоп и голеней была у 7,8% долгожителей.

У 8,9% долгожителей были обнаружены ксанте-лазмы периорбитальной и супрааксиллярной локализации. Arcus senilis встречалась в 36,5% случаев. При осмотре грудной клетки обращало на себя внимание уменьшение илеокостального пространства практически у всех обследованных, в отдельных случаях до полного его исчезновения. Соотношение переднезаднего и бокового размеров грудной клетки уменьшалось у всех пациентов, форма грудной клетки приближалась к бочкообразной (46,7%). Расширение границ относительной сердечной тупости было в 19,6% случаев. Соотношение области абсолютной и относительной сердечной тупости не превышало физиологической нормы. Верхушечный толчок определялся у 64,1 % долгожителей, при этом площадь верхушечного толчка не была увеличена, локализация совпадала с левой границей относительной сердечной тупости.

При аускультации сердца проводилось ранжирование звучности сердечных тонов по шкале: 0 соответствовал отсутствию тона, 5 — громкому звучанию. Сердечные тоны суммарно у всей выборки долгожителей имели звучность 2,3 балла. Правильное соотношение тонов сохранялось в 48,5% случаев, у остальных долгожителей имело место снижение звучности первого тона. В 8,9% отмечалось расщепление первого тона на верхушке. В 31,7% выслушивался систолический шум с эпицентром над проекцией аортального клапана, проводящийся на сосуды шеи, в 24,1% он сочетался с мягким систолодиастолическим шумом на верхушке и в точке Боткина — Эрба.

До настоящего времени нет аргументированной полной клинической характеристики старческого сердца. Нами установлены следующие клинические параметры сенильного сердца: маленькое, лежащее на диафрагме, «тихое» сердце. Эти признаки были основными для старческого сердца у долгожителей Саратова.

В конце ХХ столетия завершено исследование людей, достигших столетнего возраста (NECS). Согласно полученным данным, как и в нашем исследовании, основную долю составили женщины [5]. Однако новоанглийские столетние продемонстрировали отличное от наших результатов распределение параметра хорошего самочувствия среди мужчин и женщин [1]. Авторы связывают указанный факт с тем, что мужчины должны обладать более выраженными адаптационными способностями для достижения предельного для человека возраста [2]. Известно, что женщины обладают большей средней продолжительностью жизни. Для объяснения этого общеизвестного факта предлагаются следующие гипотезы. Первая связывает исключительную продолжительность жизни женщин с накапливаемым антиоксидантным эффектом эстрогенов, что, в свою очередь, способствует снижению заболеваемости сердечно-сосудистой патологии. Вторая гипотеза базируется на установленном преобладании физиологических железодефицитных состояний у женщин. Железо является мощным катализатором продукции свободных радикалов митохондриями [6]. Железодефицитные состояния, в сою очередь, ассоциированы со снижением уровней окисленных липопротеидов низкой плотности и холестерина и, следовательно, со снижением риска сердечно-сосудистой патологии.

При анализе симптомов, клинических признаков и объективных признаков дисфункции сердца методом пересекающихся множеств вероятная ХСН была выявлена лишь у 11,9% долгожителей Саратова, что совпадает с данными зарубежных кардиологов (хельсинкское исследование).

Клинико-инструментальная картина ХСН у долгожителей малосимптомна, она практически не беспокоила больного, порождая минимум жалоб. Отечный синдром, как правило, характеризовался скудностью, его выраженность не коррелировала с тяжестью миокардиальной дисфункции. Среди обследованных долгожителей с ХСН преобладало нарушение преимущественно диастолической функции миокарда [7–12].

Поражала относительная «доброкачественность» течения ХСН на фоне практически полного отсутствия медикаментозной поддержки. В 73,48% случаев опрашиваемые не помнили день последнего визита к врачу, госпитализации или диспансерного осмотра.

Особая значимость проведенного исследования заключается в том, что Поволжский регион не отнесен к долгожительским, а по климатическим, экономическим и экологическим параметрам является достаточно жестким, требующим от жителей физиологической и социальной жизнестойкости.

Особый интерес вызывала оценка функциональной системы организма долгожителей, ее способность к фазовому переходу, как меры жизнестойкости биологической и биофизической системы. До последнего времени вопрос о возможности проведения плановой и поддерживающей терапии лиц старших возрастных групп оставался открытым и решался декларативно.

Наши данные свидетельствуют о целесообразности продолжительной профилактической медикаментозной и немедикаментозной терапии именно пожилых и старых людей, что полностью согласуются с данными [13, 14], которые доказали вклад превентивной программы у лиц пожилого и старческого возраста в улучшении качества жизни и здоровья.

Разработка теорий самоорганизации, порядка и хаоса, эволюции сложных систем оказалась весьма кстати для осмысления процессов старения. Многие существовавшие теории старения оказались лишь описаниями отдельных механизмов этого сложного комплексного процесса.

Молодой и старый организмы — это разные системы, с различными внутренними структурами и регуляторными процессами. Живые системы организмов благодаря обмену веществ и поступлению энергии из внешней среды, как открытые системы, обладают способностью временно противодействовать запрету, налагаемому термодинамическими законами природы. Если противодействие этим законам может осуществляться в пределах видовой продолжительности жизни каждого индивидуума, то почему же все-таки его существование конечно?

Прямой оценкой абсолютного «старения» любой системы, исходя из представлений о порядке, хаосе и законов термодинамики, могло бы быть определение уровня энтропии системы. Относительное изменение энтропии на протяжении жизни может служить термодинамическим критерием старения. На уровне физико-химических процессов ясно, что за степень «порядка» отвечают ферментные реакции, направляющие всю систему метаболизма в определенное русло, а за «хаос» отвечают обычные химические реакции, идущие во всех возможных направлениях. На более высоком — организменном уровне соот- ношение порядок/хаос связано уже с процессами саморегуляции и сводится к процессам интеграции взаимодействий органов и систем между собой.

Несомненный теоретический и клинический интерес представляет изучение биофизических свойств системы человеческого организма на завершающем этапе бытия. Нами было проведено исследование важнейших физиологических параметров — глюкозы, креатинина, триглицеридов и холестерина крови у долгожителей в возрасте от 90 лет и старше.

Установлено, что к началу долгожительства уровень глюкозы крови достигал 6,56 ммоль/л, на протяжении последующего десятилетия происходило постепенное ее снижение. К началу 103-го года жизни концентрация глюкозы периферической крови достигала 3,88 ммоль/л. Аналогичной была динамика всех остальных изученных параметров, к возрасту 100–103 лет уровень триглицеридов, холестерина и креатинина крови снижался и достигал целевых значений.

Обращает на себя внимание наибольшая скорость возрастзависимого снижения глюкозы и триглицеридов в сравнении с аналогичными параметрами креатинина и холестерина. Триглицериды служат основным депо свободных жирных кислот, последние наряду с глюкозой, являются основными «топливными» субстратами в организме долгожителей. Максимальная мобилизация источников энергообеспечения в период завершения жизненного пути, вероятно, является одним из механизмов долгожи-тия или мерой функционального резерва организма. Тем более что в настоящее время может считаться доказанной роль глюкозы в повышении «жесткости миокарда и артериальных стенок». Таким образом, снижение уровня глюкозы на всем протяжении периода долгожительства можно считать еще одним компенсаторным механизмом антистарения [15, 16].

Фрагменты фазовых портретов на плоскостях: «временная зависимость параметра — скорость его изменения» по уровню основных топливных систем организма (глюкоза и триглицериды), важному показателю пластических процессов (холестерин) и основному показателю работы выделительных органов (креатинин) в многомерном фазовом пространстве выявили сохранение способности к фазовому переходу системы человеческого организма в период долгожительства.

До возраста 100–103 лет система пытается закрепиться в устойчивом положении, после достижения человеком 103-летнего возраста ее положение становится крайне неустойчивым. Выявленное обстоятельство может свидетельствовать о резервах адаптационных способностей у долгожителей и жизнестойкости, а это определяет возможность проведения в период долгожительства не только ургентной, но и плановой терапии заболеваний. Обращает на себя внимание величина стандартного отклонения изученных параметров, которая обнаруживает их выраженное снижение в основной группе (столетних), по сравнению с группой сравнения. Указанный факт свидетельствует о снижении уровня физиологического «люфта» регуляторных систем у лиц, чей возраст превышал 100-летний рубеж.

Координаты особых точек важнейших физиологических параметров долгожителей попадают в интервал от 101,8 до 102,9 года. Выявленный факт в сочетании с установленным снижением «запаса прочности» регуляторных систем рельефно выделяет «критический» биологический возраст индивидуума, превышение которого в условиях жизни в Саратове сопряжено с физиологическим угасанием всех адаптационных способностей организма.

Выявление относительной жизнестойкости долгожителей, как свойства биофизической системы, снимает все сомнения о целесообразности поддерживающей терапии в этом возрасте, так как противодействовать второму закону термодинамики можно только за счет внешних влияний на систему.

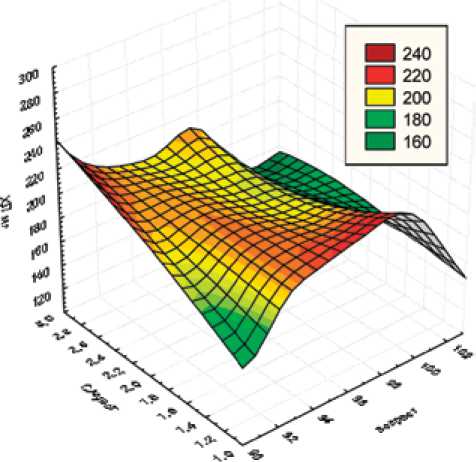

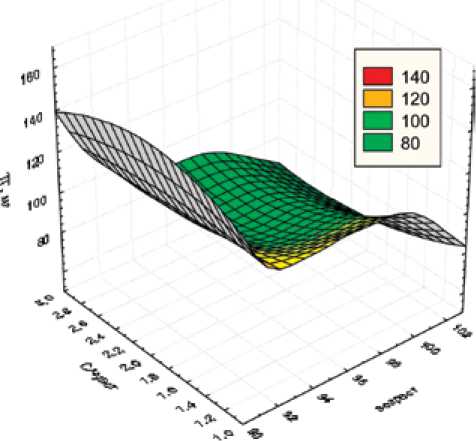

При проведении дисперсионного анализа среди подгрупп долгожителей с документированными диагнозами стенокардии напряжения, перенесенного инфаркта миокарда и хронической сердечной недостаточности были установлены статистически достоверные отличия по следующим параметрам: возраст в подгруппе (р=0,04), уровень общего холестерина (р=0,05), уровень триглицеридов (р=0,002) и максимальная степень АДФ индуцированной агрегации тромбоцитов (р=0,028), уровень АД (рис. 1, 2).

Рис. 1. Взаимосвязь концентрации общего холестерина, оценки самочувствия и возраста у долгожителей Саратова

Рис. 2. Взаимозависимость концентрации триглицеридов, оценки самочувствия и возраста у долгожителей Саратова

Таблица 1

Корреляционные зависимости между возрастом и важнейшими физиологическими константами

|

Вариационный ряд 1 |

Вариационный ряд 2 |

Spearman R |

p-level |

|

Возраст |

Общий холестерин |

-0,4 |

0,0053 |

|

Возраст |

Триглицериды |

-0,4 |

0,0029 |

|

Возраст |

Глюкоза |

-0,5 |

0,00006 |

|

Возраст |

Креатинин |

-0,4 |

0,048 |

|

Возраст |

ПТИ |

-0,3 |

0,039 |

|

Возраст |

АПТВ |

-0,4 |

0,003 |

|

Глюкоза |

ЧСС |

0,3 |

0,028 |

|

Эритроциты |

Qt |

0,4 |

0,017 |

|

Гемоглобин |

Qrs |

0,3 |

0,049 |

|

Гемоглобин |

Qt |

0,4 |

0,009 |

|

СОЭ |

Qt |

-0,5 |

0,0036 |

Признаки, включенные в конечную дискриминантную функцию

Таблица 2

|

Признак |

Wilks’ Lambda |

p-level |

|

Возраст |

0,371 |

0,007 |

|

Триглицериды |

0,496 |

0,0003 |

|

Эритроциты |

0,268 |

0,049 |

|

Тромбоциты |

0,305 |

0,051 |

|

Степень внутрисосудистой агрегации тромбоцитов |

0,372 |

0,006 |

Основываясь на наличии множественных функциональных связей между исследуемыми параметрами, было принято решение об оценке вклада изученных признаков в отнесение долгожителей к той или иной группе по степени самочувствия — одного из основополагающих показателей для оценки качества жизни. В конечном итоге самочувствие как компонент качества жизни является интегральным показателем уровня здоровья обследуемого пациента. Для решения поставленной задачи использовался пошаговый дискриминантный анализ, результатом которого стала оценка коэффициентов математической модели — линейной дискриминантной функции:

Y = a1x1 + a2x2 + a3x3 + … + anxn + C , где xi — наиболее информативные из анализируемых признаков, ai — коэффициенты, C — константа.

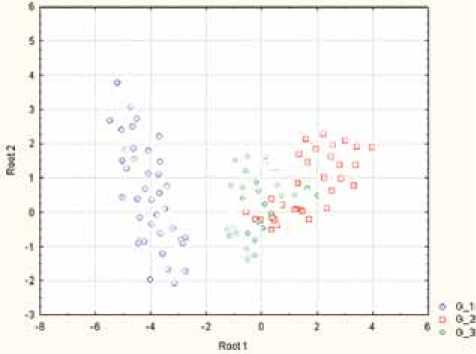

Дискриминантная функция классифицировала долгожителей по трем группам уровня самооценки самочувствия с общей вероятностью 82,4%. Значение p составило <0,002.

Выделены 2 канонические дискриминантные функции с уровнем R 0,854 и 0,105 и p=0.000 и 0,761 соответственно. В пространстве дискриминантных функций (ROOT 1 и ROOT 2) центроиды выборок по параметру самооценки самочувствия образовали две группы: «хорошее самочувствие» и «удовлетворительное — плохое самочувствие».

Таким образом, значимой для дальнейшего анализа является первая каноническая функция (ROOT1). Анализ матрицы факторной структуры показал, что наиболее сильно с первой функцией коррелированны (и соответственно вносят наиболь- ший вклад) следующие признаки: степень внутрисосудистой агрегации тромбоцитов (–0,88), уровень триглицеридов (–0,53) и количество тромбоцитов (0,54), а со второй функцией следующие признаки: возраст (–0,603) и эритроциты (0,53). Оценка коэффициентов первой канонической функции позволила сделать вывод о преимущественном вкладе степени внутрисосудистой агрегации и уровня триглицеридов в формирование хорошего самочувствия долгожителей Саратова (рис. 3).

Рис. 3. Вклад степени внутрисосудистой агрегации тромбоцитов и уровня триглицеридов в кардиальное здоровье долгожителей Саратова

Установлена распространенность кардиальных факторов риска у столетних жителей Саратова: большинство из них никогда не курили, 53% долгожителей никогда не употребляли спиртные напитки, 40% употребляли эпизодически, 6,7% употребляли до 2 раз в месяц. Все долгожители имели достаточную физическую и эмоциональную активность. Более чем в половине случаев среди обследованных долгожителей указаний на долгожительство в роду не было. 44% долгожителей указывали на долгожительство по материнской линии и 1,4% на долгожительство по отцовской линии. Полученные данные подтверждают влияние на долголетие табакокурения и физической активности и не решают вопрос о влиянии на продолжительность жизни долгожительства у одного из родителей.

Основными медико-социальными предпосылками долгожительства в Саратове являются: женский пол, постоянная физическая активность, умеренность в удовлетворении своих потребностей, отсутствие вредных привычек, благожелательность к окружающим. Кардиальными предпосылками долгожительства в Саратове являются целевой уровень триглицеридов, низкая степень внутрисосудистой агрегации тромбоцитов, оптимальный уровень АД.

Любой биологический вид — только этап в развитии биосферы. Регуляторные влияния поддерживают целостность организма как единой системы и тем самым обеспечивают ее устойчивость до определенного времени. Продлить время устойчивости системы человеческого организма — это миф или реальность? На этот вопрос призвана ответить медицинская наука.

Список литературы Старение и долгожительство населения Поволжского региона

- Perls Т., Kunkel L.M., Риса A. A. The genetic of exceptional human longevity//J.Am. Geriatr. Soc. 2002. Vol. 50. P. 359-368.

- Perls Т., Terry D. Genetics of exceptional longevity//Experimental Gerontol. 2003. Vol. 38. P. 725-730.

- Perls T, Terry D. Understanding the determinants of exceptional longevity//Ann. Intern. Med. 2003. Vol. 139. P. 445-449.

- First autopsy study of an Okinawan centenarian: absence of many age related diseases/A.M. Bernstein, B. J. Willcox, H. Tamaki [etal.]//J. Gerontol. 2004. Vol. 59A. P. 1195-1199.

- Evert J., Lawler E., Bogen H., Perls T. Morbidity profiler of centenarians: survivors, delayers and escapers//J. Gerontol. 2003. Vol. 58A. P. 232-237.

- Stohs S. J., Bagchi D. Oxidative mechanisms in the toxicity of metal ions//Free Radic. Biol. Med. 1995. Vol. 18. P. 321-336.

- Lakatta E. G. Age-associated cardiovascular changes in health: impact on cardiovascular disease in older persons//Heart Fail. Rev. 2002. Vol. 7, № 1. P. 29-49.

- Lakatta E.G. Age-related alterations in the cardiovascular response to adrenergic-mediated stress//Fed. Proc. 1980. Vol. 39. P. 3173-3177.

- Lakatta E.G. Arterial and cardiac aging: major shareholders in cardiovascular disease enterprises. Part III: Cellular and molecular clues to heart and arterial aging//Circulation. 2003. Vol. 197. P. 490-497.

- Lakatta E.G. Cardiovascular aging in health//Clin. Geriatr. Med. 2000. Vol. 16, № 3. P. 419-444.

- Lakatta E.G. Changes in cardiovascular function with aging//Eur. Heart J. 1990. 11 Suppl. P. 22-29.

- Lakatta E.G., Levy D. Arterial and cardiac aging: major shareholders in cardiovascular disease enterprises. Part I: Aging arteries: a «set up» for vascular disease//Circulation. 2003. Vol. 107. P. 139-146.

- Andrawes W. R, Bussy C, Belmin J. Prevention of cardiovascular events in elderly people//Drugs Aging. 2005. Vol. 22, №10. P. 859-876.

- Pugh K. G., Wei J.Y. Clinical implications of physiological changes in the aging heart//Drags Aging. 2001. Vol. 18, № 4. P. 263-276.

- Aronson D. Cross-linking of glycated collagen in the pathogenesis of arterial and myocardial stiffness of aging and diabetes//J. Hypertens. 2003. Vol. 21. P. 3-12.

- Aronson D. Pharmacological prevention of cardiovascular aging -targeting the Maiklard reaction//Br.J. Parm. 2004. Vol. 142. P. 1055-1058.