Старообрядческая икона Нижней Печоры: предварительные итоги изучения

Автор: Дронова Т.И., Плаксина Н.Е.

Журнал: Известия Коми научного центра УрО РАН @izvestia-komisc

Рубрика: Историко-филологические науки

Статья в выпуске: 1 (17), 2014 года.

Бесплатный доступ

Дается общая характеристика наиболее крупных иконописных собраний на обследованной территории Усть-Цилемского района. Выделена группа живописных икон, обладающих признаками общей мастерской, а также группа резных деревянных икон, предположительно, связанных в своем происхождении с Великопоженским общежительством.

Русские, старообрядцы-поморцы, живописная икона, медное художественное литье, деревянная резная пластика, бытование, великопоженский скит

Короткий адрес: https://sciup.org/14992651

IDR: 14992651 | УДК: 39:27-526.62

Текст научной статьи Старообрядческая икона Нижней Печоры: предварительные итоги изучения

Богатая духовная культура старообрядцев Нижней Печоры, её уникальная рукописно-книжная традиция, обрядность, художественное наследие нижнепечорских мастеров резьбы и росписи по дереву давно являются предметом исследований филологов, археографов, этнографов и искусствоведов. Вместе с тем, иконописные памятники Нижней Печоры до сих пор остаются мало изученными.

Первые документальные сведения об источниках поступления икон на Нижнюю Печору опубликовал В.И. Малышев [1], обнаруживший в ходе археографических изысканий письмо лексинца Семена Дорофеевича на Пижму 1824 г. с упоминанием заказа икон лексинским мастерам-иконописцам. В дальнейшем некоторые попытки в исследовании бытования икон на Нижней Печоре в 1960–1970-е гг. предпринимал этнограф-религиовед Ю.В. Гагарин, изучавший с позиции атеизма конфессиональные группы староверов [2]. Отдельные аспекты бытования иконы в свадебной и погребально-поминальной обрядности устьцилёмов получили отражение в монографии Т.И. Дроновой уже в начале XXI в. [3]. Тогда же началось изучение нижнепечорской старообрядческой иконы как художественного явления. Отдельные произведения меднолитой пластики из Усть-Цильмы были описаны Е.Я. Зотовой [4] и Н.Е. Плаксиной [5], составлено описание живописных икон из моленной старообрядческого наставника С.Н. Антонова [6], хранящихся в фондах Национального музея Республики Коми. Коллекционерами-исследователями Ю.И.Афанасьевым и А.В.Афанасьевым (Москва) были выявлены и описаны отличительные признаки группы памятников, происходящих из Усть-Цильмы, названной ими «великопоженской иконой» – по предполагаемому месту их создания Великопожен-скому скиту [7, 8]. Осуществленный по их инициативе анализ образцов местных охр и красочных пигментов с группы «великопоженских икон», проведенный сотрудниками Российского НИИ культурного и природного наследия им. Д.С. Лихачева В.Н. Ярош и Л.О. Магазинной, выявил характерные для пород Тимано-Печорского кряжа примеси, прежде всего, никеля, который отсутствует в составе пигментов иконы выговского происхождения [9].

В 2012 г. состоялась первая комплексная экспедиция на Нижнюю Печору, в ее составе работали искусствоведы и этнограф, при участии консультанта Ю.И. Афанасьева как одного из авторов гипотезы о «великопоженской иконе». Этот совместный проект Национальной галереи Республики Коми и Института языка литературы и истории Коми НЦ УрО РАН ставит целью: изучение памятников иконописи и медного литья, бытующих в среде старообрядцев Нижней Печоры; визуальный осмотр, паспортизация, фотофиксация, запись семейных историй (легенды) собирания икон, а также сбор этнографического материала по использованию икон в повседневной и обрядовой жизни.

В ходе экспедиции обследованы населенные пункты по рекам Цильма (с. Трусово и д. Филиппово), Пижма (с. Замежная, д. Скитская, д. Степанов-ская) и Печора (с. Усть-Цильма и д. Гарево). Посещено 39 частных домовладений и опрошено 48 информантов. Обследованы почти все наиболее значимые государственные, общественные и частные собрания Нижней Печоры, в том числе собрания Историко-мемориального музея А.В. Журавского (с. Усть-Цильма) и его филиала Пижемского историко-этнографического музея, молитвенных домов в с. Замежная и с. Усть-Цильма, часовни в д. Скитская и обетного амбарца на кладбище д. Скитская. Были обследованы кладбища в д. Степанов-ская и д. Скитская. Кроме того, удалось посетить месторождение красной и желтой охры (в народе именуемое «краски») на горе Кокур возле д. Скитская и взяты пробы охр для дальнейших исследований.

Бытование икон

История развития староверия на Нижней Печоре (Усть-Цилемская волость) связывается с приходом на реки Пижма и Цильма староверов из северо-западных районов России, образовавших по местам их поселений Великопоженский и Омелин-ский скиты. В исторических документах, свидетельствующих о деятельности Великопоженского скита, сообщается о прочных связях великопоженских насельников с Выголексинской обителью как крупнейшего поморского старообрядческого центра на Севере, окормлявшего все староверческие очаги на Русском Севере и в центре России. Скит развивался по подобию Выголексинского скита. При нем были открыты школы-граммотницы, мастерские по переписыванию и реставрации книг. Версия о существовании иконописания в духовном центре пи-жемского старообрядчества имеет давнее происхождение. Но достоверные сведения отсутствуют. К числу упоминаний об этом относится статья Т.Б. Парамоновой [10], в которой сообщается, что Великопоженский скит снабжал иконами своего изготовления окрестные скиты. К сожалению, источник не раскрывает характер этих памятников. Ю.В. Гагарин в своем исследовании отмечает, что в ските изготовлялись резные иконы [2, с. 18–19]. Между тем, в Великопоженском ските живописная традиция существовала не только как переписывание и оформление книг, но и в виде искусства изготовления нравоучительного рисованного лубка [11, 12], которое, как правило, было тесно связано с иконописанием. Художественные импульсы, исходящие от Великопоженского скита, надолго сохранились в деревнях Нижней Печоры в искусстве пи-жемских ложечников и в традициях украшения бытовых предметов резьбой и росписью [13, 14]. Развитию живописной традиции на Пижме способствовали уникальные природные условия этой территории – наличие здесь месторождений природных охр и цветных глин, издавна использовавшихся местными жителями для украшения бытовых предметов и окраски жилища. Все эти обстоятельства побуждали продолжить поиск доказательств существования иконописания на Нижней Печоре.

Данные этнографических исследований в 1990-х гг. в Усть-Цилемском районе свидетельствуют о том, что в начале XX в. древлеписьменные и литые памятники крестьяне привозили из Москвы и Санкт-Петербурга – старообрядческих центров, с которыми нижнепечорцы поддерживали прочные связи. Часть образов частных собраний была привезена из Архангельска, с Вашки, куда крестьяне выезжали на ярмарки. Иконы приобретали, это был особый предмет разговоров и интереса в крестьянском кругу, их дарили кровным и духовным детям, передавали по наследству из поколения в поколение.

В усть-цилемской локальной традиции иконам придавалось очень большое значение: дом без икон сравнивался с нежилым помещением. Трепетное к ним отношение и стремление приобрести связывалось, в первую очередь, с тем, что в староверческих поселениях дом представлял собой «малую церковь». Это была реакция на преследование со стороны властей, запрещавших возведение культовых строений. Известно, что в домах зажиточных крестьян устраивали частные моленные, в которых для сельчан [15] проводили праздничные и воскресные службы. По рассказам информантов, иконостасы в частных моленных были двух- и трехуровневые, центральную часть составляли древен-ные (деревянные) иконы: восьмиконечный крест, слева от него – образ Николы Чудотворца, справа – Богородицы. Семейные божницы составляли не менее 10 икон. В прошлом в каждом доме совершался суточный круг молитв.

Во вновь возведенный дом первой по обычаю было принято вносить икону с образом Николы Чудотворца – особо почитаемого святого по всему Русскому Северу. Ему служили молебен на благополучие жильцов. По местной традиции иконы расставляли во все жилые комнаты, а главный иконостас ( божница ) размещали в той комнате, где устраивали трапезу и поэтому считавшуюся главной.

После обнародования в 1905 г. Именного Высочайшего Указа «Об укреплении начал веротерпимости» положение старообрядцев в Усть-Цилем-ской волости значительно улучшилось. Примером тому было возведение часовен в с. Нерица и д. Черногорская (по р. Нерица), деревнях Боровская и Скитская (по р. Пижма), действовавших до конца 1920-х гг. В волостном центре были обновлены моленные амбарцы в поклонном месте по р. Тобыш и на Ивановом кладбище. Часовни принадлежали крестьянским родам, которые и оснащали их богослужебной утварью: иконы находились в них стационарно, а книги служители приносили в день проведения служб. В годы советского строительства в Усть-Цилемском районе продолжали действовать только молитвенные амбарцы. Часовни по рекам Пижма и Нерица представителями местных властей были приспособлены для хозяйственных нужд. В 1977 г. по обету П.П. Чупровой был построен еще один молитвенный амбарец на кладбище в д. Скитская. В 1991 г. там же возведена часовня, позднее перенесенная на место сгоревшего скита. Оба молитвенных помещения действуют и в настоящее время: в весенне-летний период староверы приходят по обету помолиться, совершают поминальные службы по сгоревшим скитникам.

Особое внимание в исследовании придавалось определению роли и значению икон в жизни усть-цилемских крестьян. Для верующего человека иконографический образ является важнейшим символом религиозной культуры. Иконы в понимании крестьянства составляли необходимую и важнейшую часть обихода: « Жили богасьва никакого не было: книги да иконы . Молисе , гледишь на икону как с Богом разговаривашь. У новых (некоторых – Т.Д.) иконы были разны: надо было за своё здоровье помолицце, за скота помолие, за боляшшых, от скорбей… » [Полевые материалы Т.И. Дроновой: записано в 2004 г. от А.М. Бабиковой, 1922 г.р. в д. Чукчино]; « Икону в доми надо иметь. Одным моляцце о здоровьи, других святых просят за мёртвых… Человек умрёт без покаенья - Паисию моляцце. Быват скорби нападут – Всем скорбяш-шым в радось Богородице молятцце. За скота опеть Властию да Медостию … так и жили. Всё в люди не набегаесе, своё надо иметь, молицце. Како уж тут иконы богасьво – нужжа (нужда – Т.Д .) . Это нынь молицце перестали, да стали у нас иконы закупать – богасьвом иконы стали, поставят в дому да курят – беда большой грех » [Полевые материалы Т.И. Дроновой: записано в 2012 г. от И.И. Носовой, 1926 г.р. в с. Усть-Цильма].

Использование икон полно отражено в обрядовой культуре устьцилёмов: Богородичным дре-венным образом благословляли жениха и невесту в свадебном обряде, икона была обязательной частью приданого невесты; литой образ устанавливали на теле усопшего в период его трёхдневного нахождения в доме, перед погребением его убирали и врезали в памятник усопшему. Небольшую икону устанавливали в бане на период родов с тем, чтобы на определенное время придать семантически «нечистому» месту обжитость. В этом случае предпочтение отдавалось Богородичным образам. Устраивали крестные ходы вокруг жилого дома, где проводили всенощную службу к праздникам Рождеству и Пасхе: деревянную икону или литые створы укладывали на полотенце и освящали ход. Больше всего почиталась украшенная эмалью белого цвета медная пластика. Иконы с её использованием назывались иконы со свенистами, их имели преимущественно богатые крестьяне. Особо почитались литые четырёх- и трёхстворчатые складни (створы), которые стремились приобрести все крестьяне. За культовыми предметами тщательно ухаживали: мыли не менее трёх раз в год с использованием природных компонентов и органических веществ (клюква, зола). Иконы в доме располагали на недоступной детям высоте. Существовали предписания в обращении с ними, например, к ним запрещалось прикасаться инославным, женщинам в дни регулов; взрослым следовало предварительно вымыть руки, женщинам повязать платок. Словом, крестьяне жили в глубокой вере и семейную жизнь строили, памятуя о страхе Божием; иконы же были им визуальным напоминанием об этом. Например, детям при непослушании говорили, указывая на образа – «Бог всё видит».

В особую группу памятников выделены представленные единично резные доски и кресты с изображением Голгофы. В отличие от севернорусской традиции бассейнов Мезени, Пинеги и Выга, где резные памятники такой тематики изготавливались для намогильных строений (столбов), на Нижней Печоре они выполняли иную (до конца не выясненную) функцию, которая не связывалась с их установкой на намогильных памятниках. В традиции устьцилёмов в погребальный крест (столб) всегда врезали небольшую меднолитую икону: для женщин – Богородичной тематики, для мужчин – с образами прочих святых, или нательный крест. Нами не зафиксировано ни одного случая установки досок на кладбище. В настоящее время доски помещают на домашних божницах. Одна такая «икона» имеется и в собрании старообрядческой общины с. Усть-Цильма в новом храме. По ее подобию в 2011 г. оформлен резной аналой.

В Усть-Цилемской волости в реликтовых местах возводились массивные обетные резные кресты. Известны такие случаи: на месте Омелинского скита по р. Цильма, на кладбище в д. Скитская было установлено два одинаковых креста. Рядом с одним из них была пристроена домовина, где покоятся останки сгоревших скитников. В 2005 г. рядом с часовней в д. Скитская был установлен массивный деревянный восьмиконечный резной крест из лиственницы, выполненный пижемским мастером И. Штинниковым по образцу креста XIX в. (ныне сильно обветшавшего), на деревенском кладбище. Крест возведен на пожертвования пижемских и сыктывкарских староверов.

Иконописные памятники

Трудность изучения иконы Нижней Печоры на современном этапе усугублена тем, что иконописные памятники с этой территории оказались рассредоточенными по различным музейным и частным собраниям. Несмотря на постоянный интерес ученых и коллекционеров к культурному наследию жителей Усть-Цилемского района, особое отношение нижнепечорских старообрядцев к иконе способствовало ее сохранению в местах их первоначального бытования. Это оставляет для исследователей шанс ее изучения и возможные открытия.

Наиболее обширный комплекс памятников Нижней Печоры на территории Усть-Цилемского района представляет коллекция Усть-Цилемского историко-мемориального музея А.В. Журавского. Она включает несколько десятков живописных и меднолитых икон, а также одну резную деревянную доску. Коллекция собиралась со времени основания музея (начало 1960-х гг.). Источники поступлений памятников не всегда известны. Большинство икон переданы в музей местными жителями. Несколько икон приобретены из частной моленной известного старообрядческого наставника С.Н. Антонова, проживавшего в д. Скитская. Часть образов была передана из моленного дома с. Усть-Цильма, как не соответствующая беспоповскому даниловскому согласию, часть икон передана из районного ОВД [16]. Наиболее ранний памятник в коллекции – икона XVI в. «Покров Пресвятой Богородицы» (КП 4349), восходит ко времени основания Усть-Цильмы. Единичными памятниками представлен XVII в. Основной комплекс памятников составляет старообрядческая икона XIX в. Иконы, поступившие из моленной С.Н. Антонова, происходят из Великопоженского скита. Две из них – «Пророк Иезекииль» (КП 5041) и «Праотец Иаков» (КП 5042) – имеют на оборотах красные сургучные печати помощника Пинежского окружного начальника Н.А.Пилюскина, проставленные при опечатывании иконостаса часовни в д. Скитская в сер. XIX в. [13. С. 314– 315]. Большой интерес представляет редкая по своей иконографии икона «Воскресение Христово – Сошествие во ад, с 32 клеймами Страстей Господних» (КП 5789).

Экспедиция совпала по времени с проведением юбилейных мероприятий, приуроченных к 470-летию с. Усть-Цильма. В рамках этих мероприятий в Историко-мемориальном музее А.В. Журавского была открыта выставка «Отблески былого Старорусья». Представленные на ней около 30 памятников иконописи и медного литья из фондов музея и частных собраний Усть-Цильмы, также были нами исследованы и описаны. Единичные образцы деревянной резной и меднолитой пластики представлены в собрании Пижемского историкоэтнографического музея в с. Замежная. Особенно интересны резная деревянная икона «Голгофский крест» (КП 1524) и резной киот для меднолитых икон (КП 1523).

Другое представительное собрание, включающее в себя несколько десятков живописных и меднолитых икон, а также один деревянный резной крест принадлежит старообрядческой общине (зарегистрирована в 1990 г.). В 1992 г. община обрела молитвенный дом1 в с. Усть-Цильма, действовавший с 1992 по 2011 г. Большая часть икон была передана общине местными жителями. По причине переезда в 2011 г. усть-цилемской староверческой общины в новое здание Храма и незавершенности внутренних работ по его обустройству, часть икон была возвращена на временное хранение местным жителям. В связи с этим нам не удалось познакомиться со всем собранием. Из тех икон, которые были показаны нам настоятелем А.Г.Носовым, основную часть составляют иконы конца XVIII – XIX вв., представляющие выговскую традицию в поморском старообрядческом иконописании.

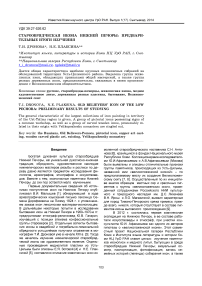

Комплекс икон молитвенного дома в с. За-межная сложился после его основания в 19801990-е гг. (фото 1). Все иконы были принесены местными жителями и имеют на обороте вкладные надписи. Три иконы, в том числе особо почитаемый образ «Богоматерь Тихвинская», подарены молит-

Фото 1. Иконостас в молитвенном доме с. Замежная. Фото Н.Е. Плаксиной, 2012.

венному дому В.В. Фотом. Икона «Богоматерь Тихвинская» по легенде происходит из д. Скитская, и, возможно, была связана в своем бытовании с часовней Великопоженского скита. Однако ее размеры по высоте не совпадают с размерами одноименной иконы из местного ряда иконостаса этой часовни [17]. Большой интерес представляет антиминс, который также по легенде происходит из Ве-ликопоженского скита. Значительная часть собрания молитвенного дома – это иконы поморского письма XIX в. Особенно интересна икона-врезка «Распятие Господне с предстоящими» с заказной надписью на обороте. Аналогичная икона той же мастерской и с аналогичной надписью была нами обнаружена ранее в частном собрании с. Усть-Цильма.

Комплекс икон часовни, возведенной в 1990-е гг. на месте сгоревшего Великопоженского скита в д.Скитская, сложился также из вкладов местных жителей. Он состоит из cеми живописных (одна икона под окладом, одна современной работы), двух меднолитых икон и одного меднолитого киотного креста современного изготовления. Живописные иконы находятся в плохой сохранности. На трех из них красочный слой практически полностью утрачен. В основном, это иконы XIX в., представляющие выговскую традицию в старообрядческом иконописании.

В обетный амбарец на кладбище в д. Скитская иконы были принесены из Усть-Цильмы проживавшими там пижемцами. Иконостас состоит из семи живописных икон и одного деревянного резного креста, а также пелены с изображением Голгофы современного шитья. Три из семи икон представляют собой произведения выговской поморской традиции конца XVIII – XIX вв. Центральная икона комплекса – «Спас Вседержитель», судя по размерам, она относится к местному ряду неизвестного иконостаса. Его плохая сохранность практически не оставляет возможностей для атрибуции.

В частных домовладениях на Пижме икон почти нет, зафиксированы лишь единичные памятники. В то время как на Цильме и в самой с.Усть-Цильме сохранились довольно крупные комплексы домашних божниц. Они включают живописные и меднолитые иконы, в том числе современной работы. В одном из частных собраний села была выявлена икона «Праотец Адам» из пророческого ряда иконостаса часовни Великопоженского скита. На ее обороте – красная сургучная печать помощника Пинежского окружного начальника Н.А. Пилюскина, аналогичная тем, что имеются на двух иконах из собрания Усть-Цилемского Историко-мемориального музея А.В. Журавского [6]. На ряде икон из частных собраний зафиксированы порядковые номера, возможно, обозначавшие место расположения образов в домашних божницах. Имеется также группа икон с владельческими монограммами. К сожалению, обнаруженные на оборотах ряда икон заказные надписи в полевых условиях нам не удалось прочитать (они зафиксированы для последующей расшифровки).

Большой интерес для исследователя нижнепечорской иконы представляет частная коллекция В.Н. Киреева (с.Усть-Цильма); она содержит пять живописных икон, одну резную доску «Голгофский крест», а также несколько десятков меднолитых икон. Коллекция собиралась владельцем на протяжении многих лет и дает представление о типологическом разнообразии бытовавшей среди местных старообрядцев меднолитой пластики.

Особое внимание в ходе экспедиционного обследования уделялось живописным иконам. Существенным препятствием для их изучения и описания была плохая сохранность большинства из них. Всего зафиксировано 68 наименований сюжетов и образов святых. Наибольшим числом памятников представлен образ святителя Николая Чудотворца (10 икон). Далее по количеству следуют образ «Воскресение Христово – Сошествие во ад», в том числе с двунадесятыми праздниками и с клеймами Страстей Господних (7), «Спас Вседержитель» (6), «Покров Пресвятой Богородицы», «Образ Всех святых», «Распятие Господне» (по 4), «Святые преподобные Зосима и Савватий Соловецкие», «Три святителя: Василий Великий, Иоанн Златоуст, Григорий Богослов», «Богоматерь Тихвинская», «Богоматерь Казанская», «Богоматерь Всем скорбящим радость», «Архистратиг Михаил – грозных небесных сил воевода», «Седмица», «Спас оплечный», «Спас на престоле» (по 3). Состав наиболее часто встречающихся иконографических сюжетов типичен для старообрядцев поморского согласия и, возможно, сложился под влиянием Выголексин-ского поморского общежительства.

Предварительная классификация живописных икон по стилевым признакам показала присутствие в регионе продукции старообрядческих иконописных мастерских Москвы, Ярославской, Архангелогородской, Вологодской губерний, Владимирских иконописных сел и Урала. Преобладают иконы, созданные в традициях выговских поморских писем. В их числе имеется довольно большая группа икон, предположительно вышедших из одной мастерской. Их отличительные технико-технологические признаки – качественно изготовленные, практически не деформировавшиеся со временем доски основы, составленные из нескольких дощечек (от трех до шести), скрепленных торцевыми шпонками. Стандартный размер иконной доски 31,5х26х2,5. С лицевой стороны иконы этой группы имеют неглубокий ковчег с пологой лузгой. Вся поверхность закрыта льняной паволокой прямого плотного переплетения. Левкас тонкий, что является одной из причин плохой сохранности большинства памятников этой группы. Общность прослеживается в характерных приемах письма, составляющих особый почерк. В их числе – особые приемы изображения облачков в виде белильных завитков по красной или голубой подложке, узоры орнаментации одежд, характерный на полях рисунок наверший над фигурами предстоящих святых, приемы ограничения позема несколькими парал-

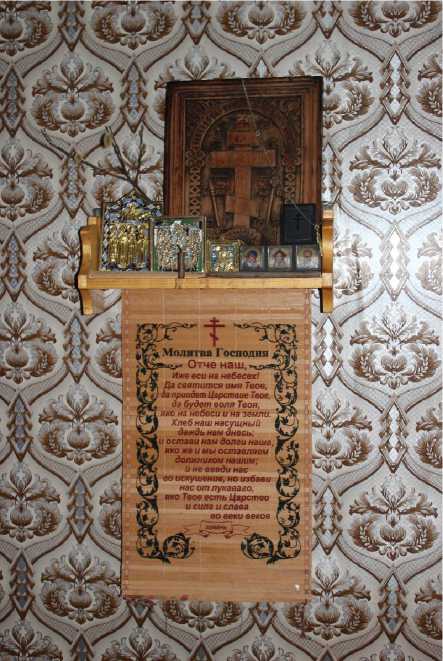

Фото 2. Божница в частном доме. Фото Н.Е. Плак- синой, 2012.

лельными белильными линиями и ряд других. Общими являются способы обрамления иконы двойной (красной и голубой) или тройной (красной, голубой, белой) опушью и ординарной красной или сдвоенной красно-белой лузгой. Зафиксированы две идентичные иконы «Покров Пресвятой Богородицы», выполненные по одной прориси и совпадающие практически до деталей.

На наш взгляд, недостаточная изученность поморского старообрядческого иконописания не позволяет на данном этапе исследования однозначно говорить о том, являются ли иконы этой группы происходящими с Выговского суземка, или же представляют иной, возможно, местный вариант развития выговской традиции. Необходимы дальнейшие изыскания: сопоставление памятников с иконами из музейных собраний Карелии, Санкт-Петербурга, Архангельска, поиск в архивах докумен- тальных сведений о деятельности Великопоженского скита.

В ходе экспедиции была выявлена группа деревянных резных досок и крестов с изображением Голгофы (фото 2). Сопоставление этой группы памятников говорит об их безусловном своеобразии и возможном общем происхождении. Доминирующий в окраске резных досок красно-оранжевый цвет часто встречается в украшении предметов бытового назначения, происходящих с Пижмы (ложки, ружейные ложи и пр.). Аналогичный цвет присутствует в составе красочных палитр пижемских мастеров-ложечников, экспонируемых в Усть-Цилемском Историко-мемориальном музее А.В.Журавского (Усть-Цильма) и его филиале (в Пижемском Историко-этнографическом музее). По сведениям заведующей Пижемским музеем Л.Г. Бобрецовой, оранжевая краска делалась на основе природных красных и оранжевых охр, месторождения которых находятся в местечке Красный ручей на горе Кокур (в 2 км от д. Скитская)(фото 3, 4). Нами были взяты пробы охр этого месторождения для последующего их анализа и сопоставления. Концентрация резных памятников на территории проживания старообрядцев поморского согласия в селениях по Пижме и в Усть-Цильме, в совокупности с данными Ю.В. Гагарина о том, что в Великопоженском скиту изготовлялись резные иконы, дает весомые основа- ния предполагать их местное происхождение и связь с духовным центром нижнепечорского старообрядчества – Великопоженским поморским обще-жительством.

Заключение

На территории Усть-Цилемского района Республики Коми представлен весь комплекс обрядовых предметов, характерных для старообрядцев беспоповского согласия: живописные иконы, иконы-врезки (живописные иконы с врезанными литыми крестами), медное художественное литье (кресты, иконы, складни), а также доски с врезанными предметами медного литья, деревянная резная пластика (иконы и кресты) с изображением Голгофы. Выявлено устройство домашних божниц, иконостасов в часовне и молитвенных домах. Проведена фотофиксация, обмеры памятников, составлены науч-

Фото 3. Месторождение цветных охр на г. Кокур. Фото Н.Е. Плаксиной, 2012.

Фото 4. Красная охра. Фото Н.Е. Плаксиной, 2012.

ные паспорта на живописные иконы, включающие в себя основные атрибуционные данные: иконография, предположительное время и место создания, техника, материалы, размеры, общее описание сохранности, надписи, печати. Собранный полевой материал позволяет достаточно полно восстановить роль и место иконы в обрядах жизненного цикла старообрядцев Нижней Печоры, проанализировать типологический, иконографический, стилистический составы бытующих на данной территории памятников, проследить пути проникновения иконы на Нижнюю Печору, выделить круг памятников, связанных в своем создании и бытовании с Великопоженским скитом. Необходима дальнейшая работа по систематизации и осмыслению собранного материала, его сопоставлению с памятниками из других музейных собраний, а также поиск в архивах документальных свидетельств о деятельности Великопоженского скита, которые позволяют понять его роль в формировании иконописной культуры Нижней Печоры.

Работа подготовлена при финансовой поддержке РГНФ № 12-14-11600 и Министерства экономического развития Республики Коми в рамках совместного регионального конкурса научных проектов «Русский Север: история, современность, перспективы».

Список литературы Старообрядческая икона Нижней Печоры: предварительные итоги изучения

- Малышев В.И. Пижемская рукописная старина (Отчет о командировке 1955 г.)//Труды Отдела древнерусской литературы. М.; Л., 1956. Т. 12. С. 461-493.

- Гагарин Ю.В. Старообрядцы. Сыктывкар: Коми книжное издательство, 1973. 144 с.

- Дронова Т.И. Русские староверы-беспоповцы Усть-Цильмы: конфессиональные традиции в обрядах жизненного цикла (конец XIX-XX вв.). Сыктывкар, 2002. 278 с.

- Зотова Е.Я. Меднолитой складень из Усть-Цильмы//Первые Мяндинские чтения: Материалы республиканской научно-практической конференции. Сыктывкар, 2009. С. 389-394.

- Иконопись, деревянная резная пластика, медное художественное литьё XVII-начала XX в./Сост. Н.Е. Плаксина. Сыктывкар, 2008. 188 с.

- Плаксина Н.Е. Памятники старообрядческой иконописи Усть-Цильмы в музейных собраниях Республики Коми//Вторые Мяндинские чтения: Материалы Всероссийской научно-практической конференции. Т. 1. Сыктывкар, 2011. С. 308-315.

- Афанасьев Ю.И., Афанасьев А.В. Великопоженская икона//Антиквариат: предметы искусства и коллекционирования. 2011. № 5 (86). С. 4-16.

- Афанасьев Ю.И. Великопоженская икона//Вторые Мяндинские чтения: Материалы Всероссийской научно-практической конференции. Т. 1. Сыктывкар, 2011. С. 315-317.

- Афанасьев Ю.И., Афанасьев А.В. Краски великопоженских икон//Антиквариат: предметы искусства и коллекционирования. 2012. № 5 (96). С. 4-10.

- Парамонова Т.Б. Бегство на Великие Пожни//Родники Пармы. Сыктывкар, 1993. С. 49.

- Малышев В.И. Усть-Цилемские рукописные сборники XVI-XX вв. Сыктывкар, 1960. С. 10.

- Иткина Е.И. Русский рисованный лубок конца XVIII-начала XX в. из собрания Государственного исторического музея, Москва. М., 1992. С. 7, 8-9, 27-29.

- Тарановская Н.В. Росписи на Мезени и Печоре (о формировании местных художественных стилей)//Русское народное искусство Севера. Л., 1968. С. 54-55.

- Тарановская Н.В. Мастера народных росписей по дереву на Печоре//Памятники культуры. Новые открытия. Письменность. Искусство. Археология. М., 1976. С. 346.

- Дронова Т.И. Отношение к книге староверов-беспоповцев Усть-Цильмы (на примере рода Исаковых-Бабиковых)//Первые Мяндинские чтения. Сыктывкар, 2009. С. 109-115.

- Памятники иконописи XVI-XIX вв. в коллекции музея А.В. Журавского. Буклет/Сост. М.П. Канева. МБУ «Усть-Цилемский историко-мемориальный музей А.В. Журавского». Усть-Цильма, 2012. С. 2.

- Новиков А.В. Цилемский скит. Архангельск, 2009. С. 150-151.