Старообрядческие иконные стилизации и имитации XIX - начала XX века и современные подделки. Технологические отличия

Автор: Баранов В.В.

Журнал: Художественное наследие. Исследования. Реставрация. Хранение @journal-gosniir

Статья в выпуске: 4 (12), 2024 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена результатам многолетних исследований технологических особенностей произведений старообрядческой иконописи архаизирующего типа - стилизаций и имитаций XIX - начала XX в. Иконопись Нового времени еще не так давно считалась второсортным явлением отечественной художественной культуры. В отличие от технологии древней живописи, изучением художественных материалов поздних икон никто не занимался. У большинства исследователей древнерусской живописи сложилось убеждение, что поддельщики XIX - начала XX в. были хорошо знакомы с красочными материалами, которые использовали средневековые мастера, и могли их применять при изготовлении своих «фальшаков». С 1990-х годов В. В. Барановым с М. М. Наумовой в ГОСНИИР стали регулярно проводиться технико технологические исследования поздней иконописи в целом и иконных имитаций того времени в частности. В статье дается анализ письменных источников XVIII - первой трети XX в., в которых содержатся сведения о материалах живописи. Делается вывод о каких пигментах средневековой живописи имели адекватное представление иконописцы Нового времени. Далее приводятся сведения о технологии, полученные в ходе исследования самих иконных стилизаций и имитаций. В последней части статьи дается сравнительный анализ технологических особенностей современных подделок и имитаций, стилизаций XIX - начала XX века.

Старообрядчество, архаизирующая иконопись, технологические особенности, стилизации, имитации, подделки, технико технологические исследования

Короткий адрес: https://sciup.org/170208993

IDR: 170208993

Текст научной статьи Старообрядческие иконные стилизации и имитации XIX - начала XX века и современные подделки. Технологические отличия

Архаизирующая старообрядческая иконопись — яркое, весьма оригинальное ответвление поздней русской иконописи. Ее появление было вызвано рядом обстоятельств, связанных с жизнью, культурой и особенностями вероучения староверов. В XVIII и в первой половине XIX в. адепты «древлего» благочестия по ряду причин оказались чуть ли не единственно заинтересованными в приобретении и сохранении так называемых «дониконовых писем», то есть древних икон, написанных до церковной реформы, проведенной царем Алексеем Михайловичем и патриархом Никоном в середине XVII столетия. Бережное отношение старообрядцев к старинным образам стимулировало к выработке более совершенных технических средств и новых способов реставрационных воздействий для поддержания икон в хорошей сохранности на максимально длительное время. Иконники, работавшие по заказам староверов, заложили основы более дифференцированной реставрационной практики, отказавшись от обыкновенного поновления древних произведений, разрабатывая более тонкие приёмы по укреплению и расчистке икон. Приобретать подлинные старинные произведения становилось со временем всё труднее и труднее, поэтому к XIX столетию старообрядцы столкнулись с необходимостью использования икон-новоделов, выполненных в стилистике древнерусских иконописных «школ» и «писем».

С последней четверти XVIII в. в Москве и других городах империи начался интенсивный процесс формирования интерьеров старообрядческих храмов и моленных, которые стали богатейшими хранилищами произведений древнерусской живописи. В первой половине XIX в. формируются крупные частные коллекции икон. К середине столетия древнерусская живопись стала привлекать внимание не только староверов, но и художников, ученых-исследователей, представителей привилегированных сословий. Небывалый спрос на старинные образа, их возрастающий дефицит породили различные формы воспроизведения древних «писем», вплоть до их прямого подделывания.

Наиболее ранний известный случай использования старообрядцами иконных фальшивок относится к концу XVIII столетия. Основатель Преображенской старообрядческой общины И. А. Ковылин тайно приобрел иконы середины XV века из иконостаса московской церкви св. Анастасии Узорешительницы. Старые образа, перенесенные в Успенский собор Преображенского старообрядческого кладбища, были заменены в древней церкви новыми, специально состаренными копиями. Часть сохранившегося древнего деисуса сейчас хранится в Третьяковской галерее (за ним закрепилось название Облачный чин). Туманная история приобретения староверами икон этого иконостаса породила у многих современных исследователей версию о том, что эти произведения, в свою очередь, тоже могут быть искусными подделками. Когда в 2006 году семь икон Облачного чина экспонировались на выставке в одном из московских музеев, они были представлены как произведения конца XIX – начала XX в. ( ил. 1–3 ). Этот случай ярко иллюстрирует проблему, с которой столкнулись исследователи древней живописи к концу XX столетия. А именно: с отсутствием описания, научного анализа, определения феномена фальсификации иконописи в XIX – начале XX в.

Системно и углубленно изучением приемов исполнения и технологии иконных имитаций до недавнего времени никто специально не занимался. Проблема изучения материалов подделок, способов искусственного старения имитационных икон и по сей день остается весьма актуальной.

Ил. 1.

Иконы «Христос Вседержитель», «Богоматерь», «Иоанн Предтеча». Центральная часть Облачного чина. ГТГ

Ил. 2.

Икона «Архангел Михаил».

Облачный чин. ГТГ

Ил. 3.

Этикетка с названием под иконой «Архангел Михаил» из Облачного чина. ГТГ

Иконопись XVIII – начала XX в. еще не так давно считалась второсортным явлением отечественной художественной культуры, поэтому произведения того времени попадали в поле зрения исследователей древнерусской живописи совершенно случайно и довольно редко. Это порождало порой грубые ошибки в оценке подлинности сомнительных икон, которые приписывали творчеству иконописцев-старинщиков, а также ложные представления о возможностях поддельщиков того времени.

В отличие от многолетнего изучения технологии древней живописи, которая исчерпывающе была описана в ряде статей современных специалистов-технологов, исследования художественных материалов поздних икон, а тем более стилизаций и подделок того времени, не проводились. Крайне редкие публикации, в которых были приведены результаты химического анализа красок нескольких икон XVIII и XIX вв., носят случайный характер1. Только с 1990-х годов В. В. Барановым с М. М. Наумовой в ГОСНИИР стали регулярно проводиться технико-технологические исследования поздней иконописи в целом и иконных подделок того времени в частности2. В дальнейшем к этой работе подключились специалисты Лаборатории физико-химических исследований С. А. Писарева, И. Ф. Кадикова и Е. А. Морозова. Недавно другие сотрудники ГОСНИИР тоже стали уделять внимание этой теме. Так, Е. В. Лаврентьева углубленно изучает технико-технологические особенности произведений иконописи Уральского региона3.

У большинства специалистов в области исследования древнерусской живописи давно сложилось довольно устойчивое убеждение, что поддельщики XIX – начала XX в. были хорошо знакомы с красочными материалами, которые использовали средневековые мастера, и могли применять эти знания при изготовлении своих «фальшаков». Эта идея вытекала из, казалось бы, вполне логичной мысли, что технология и приемы письма поздней иконописи в целом традиционны и восприняты без существенных изменений из средневековой иконописной практики. Искусство иконописания «канонично», «живая» традиция исполнения священных изображений передавалась из поколения в поколение с мало меняющейся рецептурой и с арсеналом однотипных приемов. Так ли это на самом деле? Проведенные нами исследования показали значительные несоответствия с устаревшими и во многом ошибочными взглядами на проблему определения технико-технологических особенностей архаизирующей старообрядческой иконописи.

Об уровне познаний иконописцев XIX – начала XX века в области технологии древней живописи должны в первую очередь свидетельствовать различные письменные источники, содержащие сведения о художественных материалах. Эти знания ограничивались в основном информацией, которая находилась в различных иконописных подлинниках и письменных технических наставлениях (так называемых Ерминиях), о специфическом содержании которых специалистам хорошо известно. Уже поэтому можно было думать, что полно и адекватно представлять себе, какие материалы встречаются в древнерусской живописи, иконописцы Нового времени, конечно, не могли. Предпринятая к началу XX в. масштабная расчистка древних икон также практически не дала ничего нового в деле уточнения исторической технологии живописи. К тому же, такого рода задачи тогда и не ставились.

К другого рода источникам, из которых могли почерпнуть сведения о технологии древней живописи иконописцы Нового времени, относятся публикации исследователей красочных материалов. Особый интерес для нас представляли статьи, в которых сами мастера-иконники перечисляют краски и пытаются их охарактеризовать. Химический анализ материалов икон тогда не делали, поэтому материалы живописи не могли точно сопоставлять с конкретными химическими соединениями. В редких по данной теме публикациях XVIII столетия упоминаются краски, которые использовали в основном в произведениях масляной живописи. Сведения о технологии средневековой иконописи в них отсутствуют. Но в контексте нашего исследования необходимо не только проанализировать названия красочных материалов, которые использовали художники, но и понять, как их описывали исследователи того времени. Так, А. Решетников перечисляет краски и по-своему объясняет их особенности: «…ультрамарин: самого лазуревого нежного цвета… Крутик: темносинего густого цвета краска… Голубец: светлоголубая мелкая порошком краска…». Подобным образом описаны также «лавра», «лазурь», «шмельт», «лакмус или тур-нис» и как «краска, употребляемая в миниатюрной работе», берлинская лазурь4. Очевидно, что здесь характеристика каждой краски касалась большей частью ее цветовых особенностей, а не химического состава.

В первой половине ХIХ в. находим в публикациях первые попытки связать название краски с материалом, из которого она приготавливалась. Так, В. Левшин в своей статье сообщает: «Шмельт. Краска сия выделывается из кобальта, и изобретена в 1617 году в Саксонии, прежде же получали оную из висмута… Из лазуревого камня приготовляют ультрамарин, отличную синюю краску, которая обыкновенно весом продается дороже золота». Далее довольно подробно, в таком же ключе, автор описывает другие краски: «Лакмус, инако Голландская синь», «индиг, инако кру-тик и лавра». «Берлинская лазурь или Прусская синь», «Парижская синь…, как лазурь Берлинская», «синий кармин… из индига Гватемальского», «синь минеральная», «горная синь… есть род охры, которую серебро содержащие медные руды при себе имеют; находятся же в Тирольских рудокопнях… у нас в России… собиранием сих красок пренебрегают», и т. д.5

Существенный сдвиг в изучении красочных материалов, используемых как в живописи, так и в иконописи, произошел во второй половине ХIХ века. В это время впервые стали появляться публикации представителей науки, были предприняты первые шаги в определении химического состава пигментов. Особо важным источником для нашего исследования является статья П. Я. Аггеева, сотрудника Императорской Академии художеств, которая так и называется — «Краски старых русских иконописцев»6.

Одной из синих красок древних мастеров П. Я. Аггеев назвал «голубец», охарактеризовав ее как составной колер XVIII в. из смеси берлинской лазури с белилами. Другой синий пигмент назван им «лавра, лазорь, синило, синька», но описан только его цвет. П. Я. Аггеев вскользь упоминает также «персидскую синь» (она же «цинкиари»), которую получали «обливанием медных пластинок крепким уксусом», и органическую краску индиго, или «кубовую из вайды». Важно отметить, что исследователь указал на ультрамарин, «известный также у нас в старину».

Набор желтых пигментов, которым пользовались средневековые мастера, у П. Я. Аггеева более разнообразен. Он упоминает, прежде всего, различные охры и желчь («венецийская», «цареградская», щучья). К другим желтым краскам старых мастеров относятся: шишгиль (смесевой колер), желтая органическая из крушины, желтый крутик (как добавка к шишгилю), сурьма, или антимоний (одно из химических ее соединений); бясир (у П. Я. Аггеева без объяснений) и рахгиль, который делается вываркой из сандала с квасцами.

Среди зеленых красок, которые использовали древние мастера, П. Я. Аггеев отметил «празелень» и «ярь венецийскую, медянку». Первую он характеризует то как составной колер (ссылаясь на исследования Д. А. Ровинского), то как привозную из Вероны (ссылаясь на исследования И. Сахарова). Только ярь-медянку Аггеев описывает как химическое вещество — «основная окись меди» (на самом деле ярь-медянка представляет собой ацетат меди [II]). Это один из редких случаев объяснения химического состава краски исследователями XIX – начала XX в. Другие зеленые пигменты древней иконописи он не упоминает.

Красные краски, которые, согласно выводам Аггеева, использовали средневековые мастера, это «багор, черлень, бакан, мумия, киноварь, румянец, сурик, блягиль, толстик и лая». «Багор», как описывает автор, приготовляют из морских улиток, либо составляют из нескольких других пигментов. «Черлень» – краска органического происхождения и соответствовала более позднему кашенильному кармину. «Бакан» Павел Яковлевич характеризует также весьма неопределенно. То он пишет, упоминая исследование Д. А. Ровинского, что это составная краска из «вохры с киноварью», то представляет ее технологию как соединение красильных веществ растительного происхождения с земляными или металлическими основаниями. Киноварь Аггеев упоминает и как искусственный пигмент («соединение серы со ртутью»), и как натуральный материал, известный «древним». «Румянец» якобы делали из сандала, а «мумия имеет основанием окись железа, краснаго или красно-бураго цвета». Ссылаясь на Д. А. Ровинского, автор указывает, что сурик получают «окислением из свинца», а «блягиль» — это «сурик, жженый на железе». «Толстик» он предположительно считает красной охрой. Пояснения краски «лая» П. Я. Аггеев не дает.

Из белых пигментов, которые использовали мастера прошлого, ученый перечисляет белила и мел. Ссылаясь на А. Дидрона, он указывал, что белила были свинцовые.

Черные краски, которые применяли средневековые иконописцы, это сажа, умбра, уголь, чернила китайские и простые.

Схожий по названиям, но более краткий список красок привел в своей публикации также известный исследователь древней и поздней русской иконописи Д. А. Ровинский7.

Таким образом выясняется, что попытка определения красочных материалов, используемых средневековыми русскими художниками, у П. Я. Аггеева и Д. А. Ро-винского не содержит должной научной корреляции названий красок с их химическим составом. Это легко объясняется, прежде всего, соответствующим уровнем развития прикладной химии в то время, а также довольно ограниченными задачами раннего этапа изучения технологии произведений изобразительного искусства.

Технология древнерусской живописи к настоящему времени изучена основательно. Поэтому при сравнении с данными приведенных публикаций можно сделать простой, но однозначный вывод. Среди красок древних икон, которые могли оказаться под рукой у поддельщиков XIX – начала XX в., теоретически можно предполагать следующие материалы. Из синих пигментов — это индиго, ультрамарин и смальта; из желтых — охры и аурипигмент (перечислен среди поздних материалов); из красных — охры, сурик, реальгар, киноварь, красный пурпур; из зеленых — малахит, зелёная земля (празелень), ярь-медянка.

Далее заострим наше внимание на статьях самих иконописцев, в которых они описывали краски древних мастеров. Список пигментов здесь оказался куда более скромным, чем у представителей научного сообщества. Тверской иконописец И. Ф. Арефьев8 упомянул среди красок древних икон только «нежженый тердисень», лазурь, охру, «жженый тердисень», умбру, киноварь, белила, сажу. Другой иконописец, С. М. Прохоров, дал более длинный список: «Краски, употребляемые в иконописи, следующия: белила свинцовыя, охра светлая, охра темная, хром желтый, хром зеленый, лазурь, кобольт, жженая умбра и сиена, бакан, киноварь, мумия, сажа голландская и копоть»9. Из известных современным исследователям наименований пигментов древнерусской живописи в статьях иконописцев упомянуты лишь охры и лазурь (видимо, лазурит).

После трагических событий, последовавших за революционным переворотом 1917 года, изучение техники и технологии иконописания продолжили отдельные ученые. Среди них необходимо особо выделить Л. А. Дурново и В. А. Щавинского. Их исследования можно считать трудами, обобщающими накопленный ранее в этом направлении опыт.

Л. А. Дурново писала, что краски, используемые в иконописи, были не сложны по палитре. «Даже и в последнее время среди рядовых иконописцев были преимущественно распространены только 8 или немного более основных красок: белила, сажа, охра, червлень, лазурь, киноварь, бакан, хром желтый (крон), киноварь зеленая, умбра)»10. Как видим, этот краткий список никак не дополняет результаты исследований предшественников. К тому же в него по ошибке попал один пигмент, синтезированный в Новое время — желтый крон (хром).

-

В. А. Щавинский, обобщая накопленные к тому времени познания об исторической технологии живописи, попытался обстоятельно описать краски древней иконописи и объяснить, что кроется за их названиями. Из известных современным

исследователям наименований он перечислил следующие: лазурь (поясняя, что этим термином обозначали «камень лазурит»); крутик (отождествляя его с привозным индиго и отечественной вайдой), киноварь, ярь-медянку, празелень11.

Исследование В. А. Щавинского было наиболее углубленным и отражало уровень научных знаний в этой области, сложившийся к 30-м годам XX века. Таким образом, обобщая всё вышесказанное, можно утверждать, что представления о технологии древней иконописи у ученых, исследователей XIX – первой трети XX в. были весьма поверхностными и далекими от настоящей картины исторической технологии живописи. Несложно представить и уровень осведомленности самих иконописцев ХIХ – начала ХХ в. о материалах древних икон, который представляется совершенно ничтожным. Получается, что теоретически иконники (и поддельщики древней живописи) могли предполагать наличие в палитре мастеров минувших веков лишь нескольких пигментов, что совершенно не отражает значительного многообразия известной современным исследователям технологии древнерусской живописи.

К этому необходимо добавить, что ряд наименований красок в указанных публикациях относится к синтетическим аналогам пигментов средневековой живописи. Это подтверждается, в частности, проведенным сотрудниками ЦМиАР и ГОСНИИР исследованием копии иконы «Святая Троица» Андрея Рублёва, выполненной в 1959–1963 гг. известным советским реставратором, художником, копиистом, а до революции мастером иконописи В. О. Кириковым. Василий Осипович поставил перед собой задачу достичь максимального сходства с оригиналом не только во внешнем облике, но и в используемых материалах (хотя в то время никто не мог доподлинно знать, какие пигменты использовал А. Рублёв при создании своего выдающегося произведения). В. О. Кириков даже упомянул, что при создании копии якобы использовал натуральный лазурит, который нашел на чердаке дома своих родственников в Мстёре12. Однако проведенные приборно-аналитические исследования показали, что все синие цветовые «партии» на копии В. А. Кирикова были выполнены смесевыми колерами на основе пигментов, синтезированных в Новое время: синего кобальта (открыт в 1804 г.), искусственного ультрамарина (получен в 1827 г., начало производства относится к 1830 г.), берлинской лазури (получена в 1704 г.) с примесью к ним других поздних пигментов, в частности, цинковых белил (получены в 1850 г.) и изумрудной зеленой (промышленное производство с 1859 г.). В состав красных колеров копии входят стронциановая желтая (получена в 1808 г., широкое применение с середины XIX в.) и желтый марс (с XVIII в.). Получается, что использование натуральных пигментов декларировалось только на словах. К тому же, ко времени создания В. О. Кириковым копии еще не были, даже частично, изучены и идентифицированы как химические соединения пигменты древнерусской живописи.

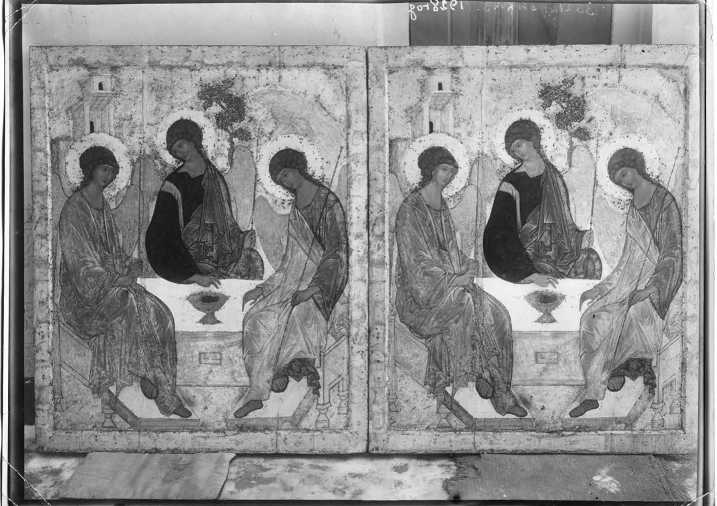

Отметим также, что, в красочном слое первой копии «Троицы» А. Рублёва ( ил. 4 ), которая была выполнена ранее (в 1927 – 1928 гг.) другим выдающимся художником-реставратором — Н. А. Барановым13, были тоже идентифицированы поздние красочные материалы. Например, в качестве синего пигмента был использован синий кобальт (получен в 1804 г.).

Необходимо отметить, что после революции первые шаги в деле планомерного изучения пигментного состава произведений древнерусской живописи были предприняты еще в 1930-е годы (обследование С. А. Торопова и Ю. А. Олсуфьева ряда икон в ГТГ). Это были кратковременные исследования, которые в связи с Великой Отечественной войной не получили своего дальнейшего развития. И только с 1970-х годов в Институте реставрации стало проводиться регулярное системное изучение материалов и приемов исполнения произведений древнерусской живописи. Тогда впервые в исследовательской и реставрационной практике стали использовать микроскопы. В то время сотрудниками Отдела научной реставрации темперной живописи совместно с Отделом физических, химических и физико-химических методов исследований была впервые поставлена задача планомерного изучения техники и технологии древнерусской живописи. Сейчас сотрудники Лаборатории физико-химических исследований ГОСНИИР являются ведущими специалистами в этой области.

Ил. 4.

Икона «Святая Троица» Андрея Рублёва (слева) и ее копия (справа), написанная в 1927 – 1928 гг. Николаем Андреевичем Барановым.

Икона «Святая Троица»

-

А. Рублёва находится в Троицком соборе Троице-Сергиевой лавры ; копия передана в Соловецкий монастырь . Фотография выполнена в Сергиевском музее (г. Сергиев), 1928 г.

С 1990-х годов автором настоящей статьи стали регулярно проводиться комплексные исследования произведений иконописи Нового времени. К настоящему времени изучены технологические особенности и приемы создания более двух тысяч произведений, среди которых основную часть составляли всевозможные стилизации и имитации того времени. Приведем несколько примеров.

Икона «Святая Троица» ( ил. 5 ) — реплика знаменитого шедевра Андрея Рублёва, которую выполнил, согласно надписи на её обороте, «Царский Мастер художник иконописи Гурьянов на выставку». Это произведение — классический пример стилизации с реминисценциями русской иконописи XV – XVI вв. Вероятно, знаток древнерусского искусства В. П. Гурьянов пытался ограничить свою работу, как ему представлялось, пигментами, свойственными древней живописи. Так, в красочном слое иконы были выявлены свинцовые белила, желтая охра, красная охра, киноварь, сажа, которые встречаются и в произведениях средневековой живописи. Однако в качестве синего пигмента он использовал берлинскую лазурь, синтезированную в 1704 г.

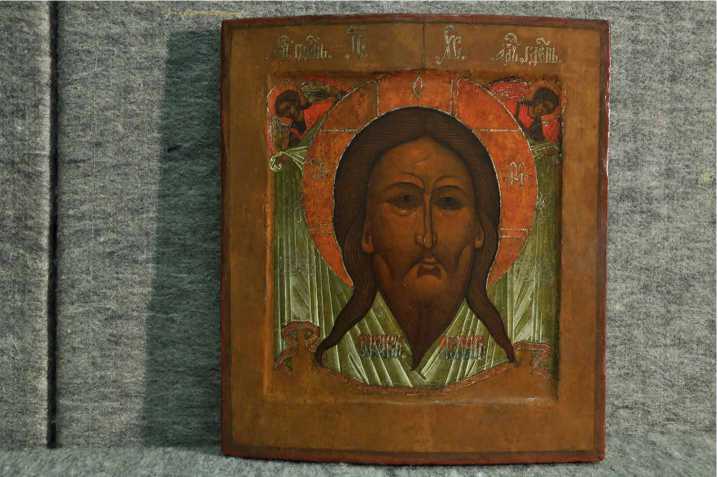

На другой, довольно убедительно выполненной иконе-стилизации XIX в., «Спас Нерукотворный» ( ил. 6 ) в красочном слое, помимо охр, белил, черной угольной, тоже были идентифицированы пигменты Нового времени — берлинская лазурь и желтый кадмий.

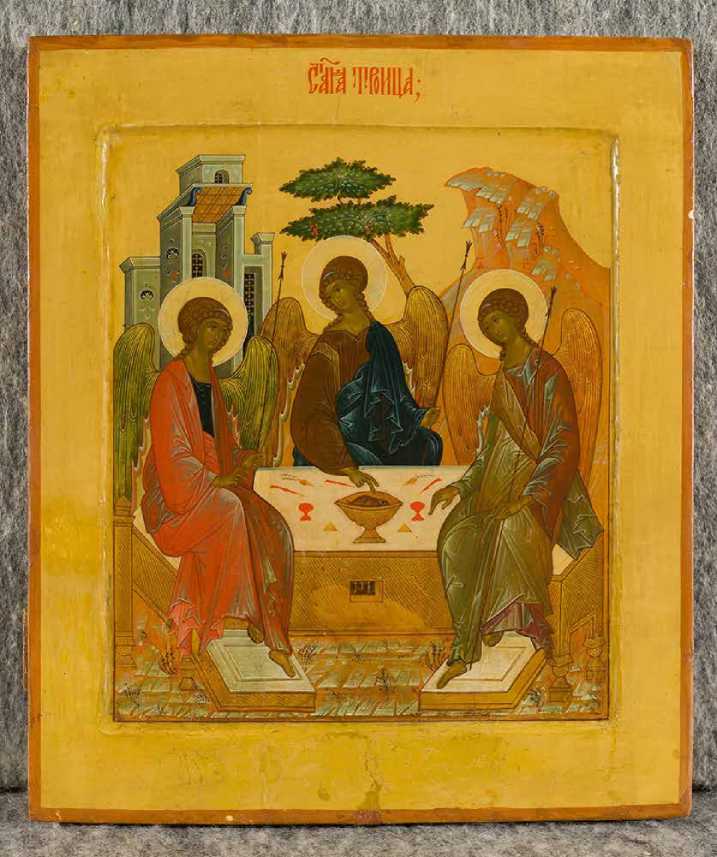

Ил. 5.

Икона «Святая Троица».

В. П. Гурьянов. Около 1906 г.

Частное собрание .

Фотография А. Василенко, 2023 г.

Ил. 6.

Икона-стилизация «Спас Нерукотворный». Последняя треть XIX в. Частное собрание. Фотография В. В. Баранова, 2021 г.

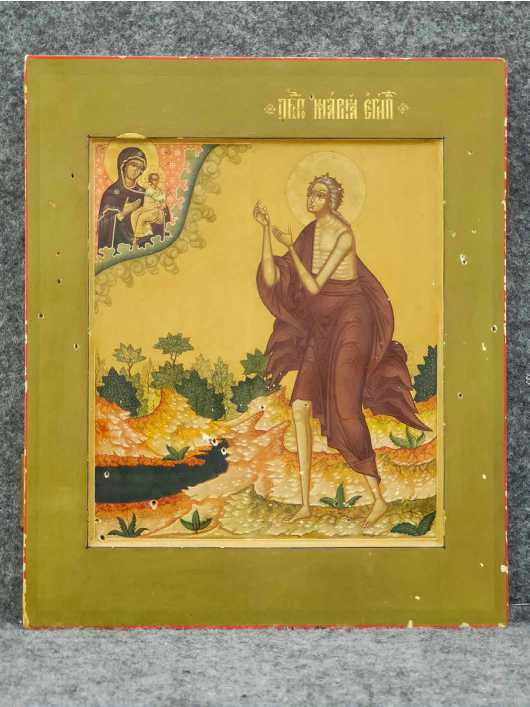

На иконе-стилизации «Св. Мария Египетская» ( ил. 7 ) известного мастера XIX в. Н. М. Силачева, которого Н. С. Лесков считал виртуозным подражателем древним «письмам», в красочном слое, помимо других, выявлены поздние пигменты — берлинская лазурь и желтый хром.

Ил. 7.

Икона «Преподобная Мария Египетская». Н. М. Силачев.

1860 – 1880-е гг. Частное собрание .

Фотография А. В. Баранова, 2024 г.

На иконе «Святая Троица» ( ил. 8 ), которая является классическим образцом имитации XIX века, проведенный химический анализ также показал наличие в красочном слое материалов, синтезированных в Новое время. Помимо свинцовых белил, желтой охры, киновари, сажи были тоже идентифицированы желтый хром и берлинская лазурь.

Ил. 8.

Икона-имитация «Святая Троица».

Конец XIX – начало XX в.

Частное собрание.

Фотография В. В. Баранова, 2018 г.

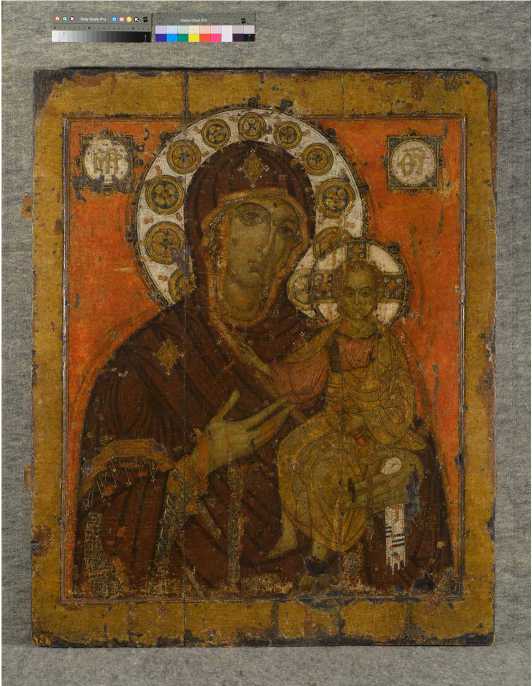

Одной из наиболее удачных из исследованных нами подделок XIX – начала XX в. является икона «Богоматерь Одигитрия» ( ил. 9 ). В красочном слое этой иконы тоже были выявлены пигменты Нового времени: красный органический пигмент фабричного производства и берлинская лазурь.

Ил. 9.

Икона-имитация «Богоматерь Одигитрия». Последняя четверть XIX – начало XX в. Частное собрание . Фотография В. В. Баранова. 2015 г.

Результаты проведенных исследований большого количества икон и анализ литературных источников позволяют сделать следующие обоснованные выводы. «Старинщики», реставраторы XIX – начала XX в. не ставили перед собой задачи подделывать древние произведения или восполнять на них утраты на уровне пигментного состава. В то время было достаточно представить свою «работу» так, чтобы она не отличалась от старой живописи по внешним признакам. На «старой» иконе должны были быть видимые признаки долгого бытования (старая доска, выраженный кракелюр, утраты, потемневший лак), изображение в целом должно было соответствовать стилистическим и иконографическим особенностям выбранной древней «школы». Никто из собирателей и исследователей в ту пору не изучал материалы древних икон и не проверял технологию сомнительных произведений на предмет соответствия стилю и вероятному периоду создания произведения.

Технико-технологические исследования иконных стилизаций, имитаций показали также, что на самом деле иконописцы (в том числе и фальсификаторы) дореволюционной поры совершенно не ориентировались в особенностях технологии памятников живописи даже близкого по времени позднего Средневековья. Лишь незначительная часть пигментов, которые применяли в древности, сохранилась в практическом использовании до начала XX столетия. Это индиго, охры, киноварь, красный органический пигмент, свинцовый сурик, резинат меди, свинцовые белила, сажа и уголь. Отметим один интересный факт. Недавно было установлено, что невьянские иконописцы в середине – второй половине XIX в. использовали в своих работах натуральный ультрамарин. Но в подделках того времени он пока не обнаружен.

Получается, что широко распространенное среди искусствоведов мнение о том, что иконописцы-старинщики могли использовать краски, которые были у средневековых мастеров, справедливо лишь по отношению к небольшой группе пигментов. Этот набор пигментов теоретически мы могли бы несколько расширить, так как наименования некоторых красок в литературных источниках совпадают с красочными материалами, идентифицированными современными исследователями-технологами в красочном слое памятников средневековой живописи. В публикациях XIX – начала XX в. упоминаются киноварь, смальта, малахит, индиго, лазурь (вероятно, лазурит) и некоторые другие пигменты. Однако в ходе проведенных нами исследований поздних иконных стилизаций и подделок они не были выявлены. В большинстве случаев речь шла об их синтетических аналогах, которые получили широкое очень распространение с XIX столетия. Иконописцы Нового времени использовали, главным образом, красочные материалы, синтезированные в XVIII – XIX вв.

В современную эпоху такое явление как фальсификация произведений иконописи возникло в иных социокультурных условиях и по своей сути не имеет отношения ни к каким принципиальным мировоззренческим идеалам и к мотивации религиозного характера. Это было связано со значительным повышением спроса на древние иконы, который возник с формированием сначала в позднем Советском Союзе, а затем и в новой России антикварного рынка произведений искусства.

Чтобы понять, на что способны современные поддельщики, необходимо сразу принять к сведению, что принципиальным базовым отличием их «творчества» от «контрафакции» поддельщиков прошлого является более высокий уровень технической подготовки. Это связано с появлением новых живописных и реставрационных материалов, более удобных инструментов, а также с публикацией в научной литературе значительного объема новой качественной информации по исследованиям как древней русской, так и поздней иконописи. Помимо более серьезных познаний в области эволюции стиля и иконографии древнерусской живописи под-дельщикам теперь стало известно о красочных материалах, которые применяли средневековые художники. Эти сведения они умело используют в своей работе. Особо отметим также, что современные фальсификаторы используют микроскоп, что подтверждается приемами создания ими микроутрат, редактированием фактуры имитационного красочного слоя, более тонкой градацией послойной техники письма.

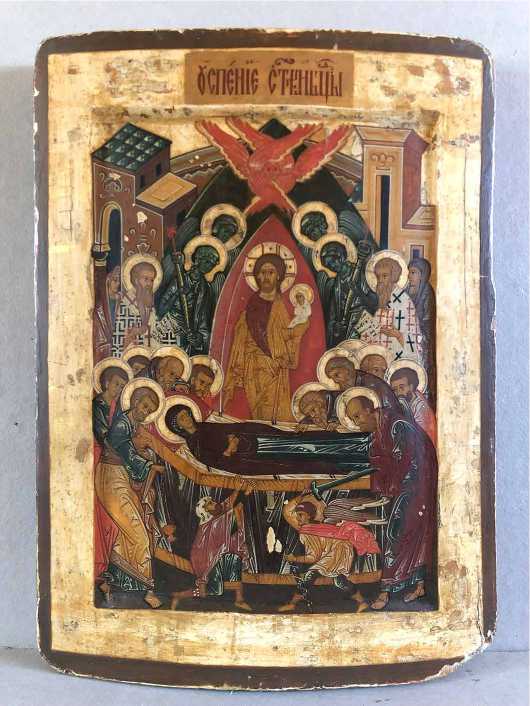

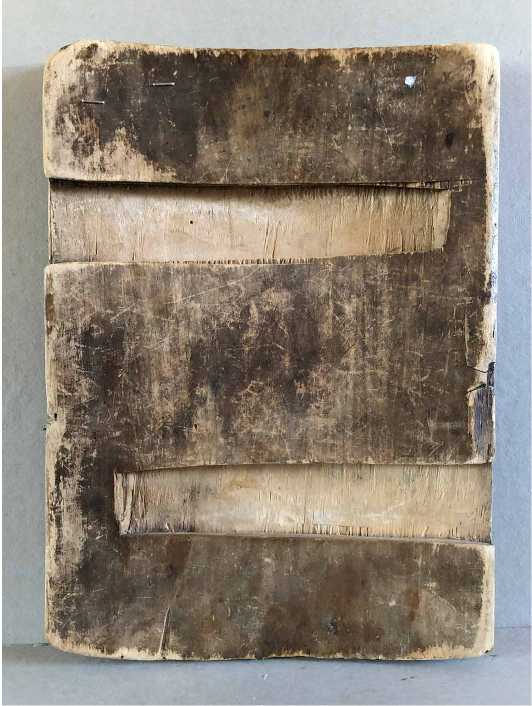

В качестве примеров укажем на несколько современных подделок, о которых искусствоведы отзывались как о подлинных произведениях. Это иконы «Богоматерь

Владимирская» ( ил. 10 ), «Богоматерь Одигитрия» ( ил. 11 ), «Успение Богоматери» ( ил. 12 ) и др. Все они выполнены на специально подобранных старых досках ( ил. 13 ), технология красочного слоя полностью соответствует средневековой традиции. Мало того, современные поддельщики способны выполнять искусственный кракелюр, по внешним признакам очень близкий естественному ( ил. 14 ), который формировался столетиями.

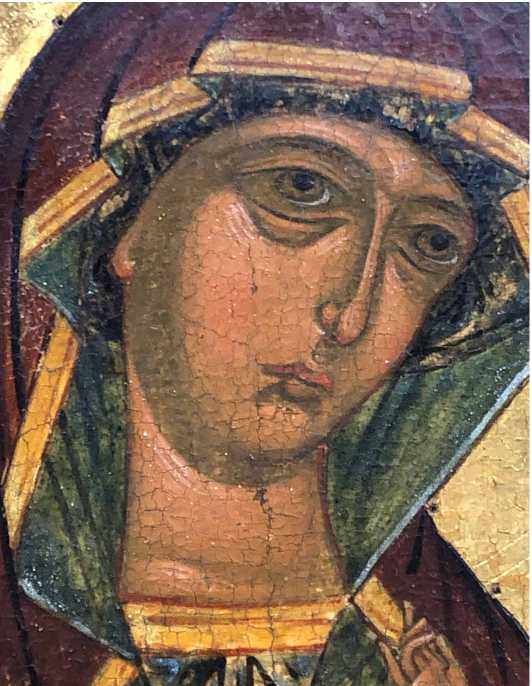

Ил. 10.

Икона «Богоматерь с Младенцем».

Современная подделка. Фрагмент.

Лик Богоматери. Частное собрание . Фотография В. В. Баранова, 2024 г.

Ил. 11.

Икона «Богоматерь Одигитрия».

Современная подделка.

Частное собрание . Фотография

-

В. В. Баранова, 2016 г.

Ил. 12.

Икона «Успение Богоматери».

Современная подделка.

Частное собрание . Фотография

В. В. Баранова, 2022 г.

Ил. 13.

Старая деревянная основа иконы «Успение Богоматери», современной подделки. Частное собрание .

Фотография В. В. Баранова, 2022 г.

Ил. 14.

Икона «Богоматерь Одигитрия».

Современная подделка. Фрагмент.

Лик Богоматери. Частное собрание .

Фотография С. В. Свердловой, 2024 г.

Таким образом, методы стилистического анализа и физико-химических исследований в этих случаях считать надежными не приходится. Единственно, что никогда не удается и никогда не удастся воспроизвести поддельщикам, так это естественно образовавшуюся патину древнего памятника, следы его долгого бытования и воздействия на него при поновлениях и реставрациях, логику длительного сосуществования отдельных слоев и признаки долговременного взаимодействия материалов произведения. На подлинных древних произведениях должны присутствовать следы более ранних реставрационных вмешательств. Даже при тщательном раскрытии остаются микроостатки разновременных прописей и тонировок. А их адекватно воспроизвести при подделывании красочного слоя на микроуровне чрезвычайно сложно. Именно выявление такого рода показателей дает четкие критерии, по которым можно судить о подлинности произведения.

Список литературы Старообрядческие иконные стилизации и имитации XIX - начала XX века и современные подделки. Технологические отличия

- Боровик П., Ройзман Е. В. Подписные и датированные иконы в собрании музея "Невьянская икона". XVIII в. // Вестник музея "Невьянская икона". Вып. 1. Екатеринбург: Издво Уральского унта, 2002. С. 18 - 31.

- Яковлева А. И., Наумова М. М. Ил. 14. Икона "Богоматерь Одигитрия". Современная подделка. Фрагмент. Лик Богоматери. Частное собрание. Фотография С. В. Свердловой, 2024 г. 38 Пигменты и грунты икон XVIII - XIX веков из собрания музея "Московский Кремль" и значение их исследования для атрибуции // Проблемы реставрации музейных памятников. Сб. ст. М.: Известия, 2001. С. 37 - 40.

- Баранов В. В. Некоторые проблемы атрибуции поздней иконописи // Экспертиза и атрибуция произведений изобразительного искусства. Материалы II науч. конф. 27 мая - 31 мая 1996, Москва. М.: Магнум Арс, 1998. С. 29 - 33.

- Он же. Сравнительное изучение техники и технологии древней и поздней иконописи. Новый подход в экспертизе // Художественное наследие. Хранение, исследования, реставрация. М.: РИО ГОСНИИР, 2003. Вып. 20. С. 82 - 87.

- Он же. Технология поздней русской иконописи (по материалам новейших исследований) // Экспертиза и атрибуция произведений изобразительного и декоративно прикладного искусства. Материалы XIX науч. конф. 26 ноября - 28 ноября 2014 года, Москва. М.: Магнум Арс, 2015. С. 10 - 17.

- Лаврентьева Е. В., Кадикова И. Ф. Иконопись старообрядческого горнозаводского Урала первой половины XVIII в.: исследование технологических приемов и художественных материалов // Восьмой Всероссийский конкурс молодых ученых в области искусств и культуры: сб. работ лауреатов [Электронное сетевое издание]. М.: Институт Наследия, 2021. С. 6 - 63. - URL: https://heritage institute.ru/wpcontent/uploads/2021/12/sbornik kmu 2021.pdf (дата обращения 3.12.2024).

- Они же. О результатах технологического исследования семи икон из собрания НТМЗ "Горнозаводской Урал" // "Худояровские чтения": материалы XI Всерос. науч.практич. конф, 26 - 27 октября 2023 г. / отв. ред. И. Ю. Матвеева. Нижний Тагил: Нижнетагильский музей заповедник "Горнозаводской Урал", 2023. С. 202 - 208.

- Лаврентьева Е. В., Кадикова И. Ф., Карпенко В. Ю. Новые данные об оранжевых минеральных пигментах в произведениях невьянской школы иконописи // Secreta Artis. 2023. Т. 6. Вып. 2. С. 22 - 49. EDN: XDZKYM

- Любопытный художник и ремесленник. Или записки, касающиеся до разных художеств, рукоделий, составов и до некоторых экономических, поваренных и садовых работах, по которым всякий сам собою без затруднения удобным образом составлять разные к тому смешения, и делать многие любопытные художества и работы может без всякого показания / Собранные как из практического оных употребления, так и из достоверных записок, А. Решетниковым. М.: Тип. А. Решетникова, 1791. С. 339.

- Красочный фабрикант, или наставление для составления всякого рода красок, служащих для разной живописи, разного рода украшения и расписывания на масле и других веществах / Собран и издан В. Левшиным. М.: В Университетской тип., 1824. С. 135, 144.