Старообрядческий лубок как наглядная полемика и назидание в вере

Автор: Маслова Юлия Валерьевна

Журнал: Культурное наследие России @kultnasledie

Рубрика: Искусство, образование, наука

Статья в выпуске: 2, 2015 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается старообрядческий рисованный лубок, который является визуальной полемикой в вопросах веры. Обнаружена связь между сочинением «Поморские ответы» и популярным в старообрядческой среде лубком. Показана преемственность старообрядческого лубка с современными произведениями художника П. Г. Варунина.

Старообрядчество, раскол русской церкви, рисованный лубок, полемика, "поморские ответы", русская культура, народное православие

Короткий адрес: https://sciup.org/170173824

IDR: 170173824 | УДК: 069.4;

Текст научной статьи Старообрядческий лубок как наглядная полемика и назидание в вере

Несмотря на всю драматичность раскола русской Церкви, произошедшего в XVII в., этот исторический перелом дал отечественной культуре ряд позитивных новшеств. К таким новшествам мы относим старообрядческий рисованный лубок. Рассмотрим сначала тему интерпретации лубка как произведения искусства, его литературные и исторические источники.

Рисованный лубок, в отличие от печатного, появился не благодаря, а вопреки: вопреки государственной цензуре, запрету светских и церковных властей, отсутствию собственных типографий. Последнее заставило старообрядцев прибегнуть к рисованию как единственно возможной альтернативе официального искусства печатной иллюстрации. Исследовательница старообрядческого лубка Е. И. Иткина пишет, что источником рисованного лубка были Книга Бытия, притчи и назидательные рассказы из разных литературных сборников, духовные стихи и песнопения. «Испытывая настоятельную потребность в обосновании истинности своей веры, старообрядцы, наряду с перепиской сочинений своих апологетов, пользовались наглядными способами передачи информации, в том числе рисованием настенных картинок» 1. Особую роль в изготовлении и распространении настенных картинок религиозно-нравственного содержания Иткина приписывает Выго-Лек-синскому общежительству и его основателям

Изображение некоторых атрибутов обрядности и символики, принятых в официальной православной церкви. Конец XVIII — нач. XIX в.

Неизвестный художник.

Чернила, темпера. Собр. ГИМ.

Изображение некоторых атрибутов обрядности и символики, принятых у старообрядцев.

Конец XVIII — нач. XIX в. Неизвестный художник. Чернила, темпера.

Собр. ГИМ.

братьям Денисовым 2. Однако в своём исследовании она не всегда указывает на конкретные сочинения, послужившие источником старообрядческого лубка.

Рассмотрим один из ярчайших образцов наглядной полемики староверов с великороссийской церковью. Это лубок, названный в каталоге Государственного исторического музея (далее — ГИМ) «Изображение некоторых атрибутов обрядности и символики, принятых в официальной православной церкви» и парный ему лист «Изображение некоторых атрибутов обрядности и символики, принятых у старообрядцев». Каждому староверу, смотревшему на эти лубки, был совершенно очевиден литературный источник данного произведения искусства. Особым почитанием у старообрядцев пользуются так называемые «Поморские ответы», авторами которых долгое время считались братья Андрей и Семён Денисовы. На самом деле книга была плодом коллективного труда нескольких выговских иноков. Полемическое сочинение появилось вследствие указа Петра I от 22 апреля 1722 г. и стало ответом староверов на заданные им сто шесть вопросов, касающихся «церковных несогласий» двух церквей. «Поморские ответы» сразу стали популярны у староверов и разошлись во множестве списков по всей России. Именно это сочинение легло в основу вышеназванного парного лубка, иллюстрирующего ос- новные положения старообрядческих полемистов. Лубочные листы, о которых идёт речь, Ит-кина датирует концом XVIII — началом XIX вв. Учитывая время создания литературного источника лубка (1723 г.), а также его распространённость в среде староверов, можно предположить появление подобных рисованных листов раньше указанного времени.

Обратимся непосредственно к тексту «Поморских ответов». В главе пятидесятой 3 «Количество новин внёсшихся в великоросийскую церковь, предложенное в 38 статиях, иже суть…» перечисляются по пунктам «статии», некоторые из которых проиллюстрированы лубком: первая «О пременении перстосложения в крёстном знаменовании», четвёртая «О пременении благословения», девятая «О новомудрствовании распятия Христова на двоечастнем кресте, а не на трисоставнем», десятая «О отложении трисо-ставного креста от печати просфир», тридцать четвёртая «О жезле архиерейском».

Остановимся подробнее на последней 4. Она указывает на отличия в изображении архиерейского жезла старого и нового образца: жезлы «древлероссийских» архиереев «змиевых глав на себе не имущи». В качестве авторитетного примера приводятся жезлы митрополита Петра московского чудотворца и епископа Никиты новгородского чудотворца. В «статие» сказано, что ручки их жезлов имеют завершение в виде якоря: «на версе крюки яко якори имеет, змиевых же глав не имеет». Жезл с ручкой в виде якоря трактуется авторами согласно словам Симеона Фессалоникийского: «власть знаменует Духа, и утвердительное народа, и пастырственное, и водити мощи, и на-казати непослушных, и обращати к себе дальних». Рядом с жезлом на лубке мы видим архиерейскую шапку, которая тоже изменилась после реформы Никона. Прямого текста, послужившего основанием для изображения, в «Поморских ответах» мы не находим, однако форма новой архиерейской шапки указывает не только на принципиальное отличие церковных облачений старой и новой церкви. Древнерусская архиерейская шапка была традиционной круглой формы с меховой опушкой. Новая стала напоминать имперскую корону, что говорит о коренном изменении государственного строя, где во главе стоит уже не царь, а император.

В упомянутой выше десятой «статии» даётся подробное описание различий печатей на просфорах 5. Одним из основных отличий авторы «Поморских ответов» считают «отложение святаго креста трисоставнаго». Далее приводятся свидетельства из святых отцов в доказательство истинности трисоставного креста. Здесь же отмечается, что новый вид просфоры имеет печать «четвероуголну, а не кругловидну». Старообрядческие полемисты настаивают на важности круглой печати: «еже безначальное и бесконечное Божества Христова знаменаше», иными словами круг — это символ бесконечности и без-начальности Божества. Далее в главе пятьдесят четвёртой «Обычай пятипросфирнаго служения в великороссийской церкви не есть древний, но новый» и главе пятьдесят пятой «Пятипро-сфирнаго служения не зрится в древлеписмен-ных и дрелепечатных книгах» рассматривается антиканоничность сложившейся практики служения на пяти просфорах в великороссийской церкви. В отличие от неё, староверы продолжали древнюю традицию служения на семи просфорах, что мы и видим на лубке «Изображение некоторых атрибутов обрядности и символики, принятых у старообрядцев». О недопустимости печати просфор «двоечастным крестом» говорят также главы пятьдесят восемь и пятьдесят девять «Поморских ответов». Глава шестидесятая «Седмипросфирныя службы предание есть от святых отец, и обычай православный и нужный », глава шестьдес ят первая, озаглавленная

«О том же» и глава шестьдесят вторая продолжают данную тему. Подробно остановиться на вопросе об изображении печати и количестве просфор (представленных в виде треугольников) заставляет полемистов тот факт, что просфоры являются частью самого важного христианского богослужения — литургии. Все вышеперечисленные отличия, упомянутые в тексте, мы видим на парных лубках. В дальнейшем бытовании рисованного лубка идёт только усложнение данного сюжета, ставшего наглядной полемикой староверов с господствующей церковью.

Наряду с листами, которые мы условно назвали «наглядной полемикой», существовал целый ряд старообрядческих рисованных лубков назидательно-дидактического свойства. К ним относятся популярные лубки «Аптека духовная», «О добрых друзьях двенадцати», «Древо разума» и т.п. Все они говорят о христианской добродетели и способах спасения души, о чём скажем несколько ниже. В заключительной части книги «Русский рисованный лубок» мнение Е. И. Иткиной звучит как надгробное слово: «Причины изживания в практике начала ХХ века искусства лубочных картинок носят как частный, так и общий характер. Неуклонное развитие форм человеческого общежитель-ства, изменение психологии и образа жизни, связанное с процессом урбанизации, усиление противоречий общественно-социального развития и многие другие факторы привели на рубеже XIX и XX веков к трансформации всей системы народной культуры и неизбежной утрате некоторых традиционных видов народного искусства» 6.

Здесь мы подходим ко второй теме — какова же перспектива старообрядческого лубка?

Книга Е. И. Иткиной издана в 1992 г. С тех пор появились художники, которые опровергают её слова о лубке как утраченном виде народного искусства. К одним из таких художников относится старовер-беспоповец П. Г. Варунин (г. Тарту). А. А. Плетнёва, обратившись к исследованию языковых особенностей лубка, подметила, что исторически лубок является заимствованием — он генетически связан с западноевропейской гравюрой. «При этом русское культурное сознание,— замечает она,— видит в лубке самобытное

Варунин П. Г.

На презентации своей сказки «Ряпуша».

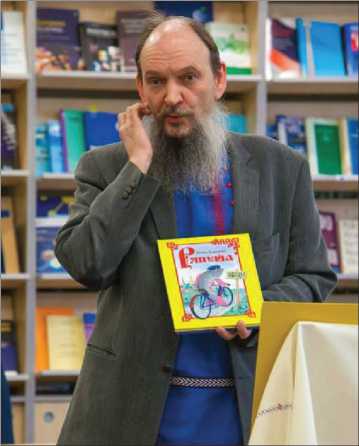

Варунин П. Г. «Брал щепоткой соль Иуда…» Гелевая авторучка, гуашь.

явление русской культуры» 7. Действительно, в личной переписке с Варуниным, отвечая на мой вопрос о том, почему в качестве основного вида искусства избран лубок, Павел Григорьевич, гравёр по специальности, занимающийся резьбой по дереву, ответил: «Выбор лубочного жанра, любовь к нему и желание работать в нём связано прежде всего с тем, что, как мне кажется, это единственный жанр, при котором не возникает вопроса, кто по национальности автор и к какой культуре относится данное изображение». Следует отметить, что русский старовер П. Г. Вару-нин родился и живёт в Эстонии, т.е. в инокультурном окружении, при этом возглавляет «Общество культуры староверов Эстонии».

Продолжением темы лубка как наглядной полемики является произведение Варунина со следующей подписью: «Брал щепоткой соль Иуда / грех креститься так оттуда». Лубок иллюстрирует вариант народной пословицы, известный ещё В. И. Далю. На лубке мы видим два самостоятельных сюжета. Слева среди горок и горных щелей с вырывающимися оттуда языками огня, ясно указывающими на адское пламя, стоит дьявол с караваем хлеба и солью, которую щепотью берёт Иуда. Справа в интерьере палат ново-обрядческому священнику старовер в традиционной русской косоворотке с поясом и в сапогах, держа в левой руке лестовку, правой показывает двоеперстное крестное знамение. Соединяет оба сюжета лубка сатирическая деталь — хвост дьявола обвивает ногу священника.

Острота полемики между двумя Церквями — новообрядческой и старообрядческой — в силу исторических и социальных причин со временем несколько притупилась. Однако необходимость в назидательных и просветительных произведениях искусства не утратила своей актуальности до сих пор. П. Г. Варунин является создателем лубочного цикла «Лицевая азбука». Толковая азбука, на основе которой созданы иллюстрации, была найдена в рукописи первой четверти ХХ в., привезённой в 1976 г. из д. Бере-зье 8. Побудительным мотивом для создания иллюстраций стал, по словам художника, «восторг от оригинальности текста». В основу изобразительного ряда лёг текст не только Ветхого и Нового завета, излагающий историю от сотворения Адама до воскресения Христова, но и так называемое «Адамово рукописание». У А. А. Плетнёвой даётся краткий пересказ апокрифа. «На теле новорождённого Каина, первенца Адама и Евы, было 12 змеиных голов, которые терзали Еву. Дьявол обещал Адаму исцелить его сына и жену в том случае, если Адам даст ему “рукописание”. Адам омочил руки кровью жертвенного козла и приложил их к каменной плите, произнеся: “Живое Богу, а мёртвое тебе”, т.е. дьяволу. При этом руки Адама отпечатались на плите. Дьявол оборвал у Каина змеиные головы, положил их на каменную плиту с “рукописанием” и бросил в Иордан. Эти змеиные головы должны были стеречь Адамово обещание. Когда же в Иордане крестился Христос, змеиные головы были уничтожены. Тогда дьявол взял Адамово рукописание и отнёс его в ад, где оно было окончательно разрушено Спасителем после крестной смерти и схождения в ад. Это означало окончательное освобождение душ умерших от власти дьявола» 9. Плетнёва указывает на то, что текст апокрифа поддерживается литургической традицией. Так, «адамово рукописание» упоминается в стихире Предпразднества просвещения (Богоявления). «Лицевая азбука» Павла Варунина стала, по его собственным словам, симбиозом «народного православия» и церковных догматов. Один из ключевых моментов сказания иллюстрирует букву «О»: «О Адаме пекиися и рукописании Господь, егда крестися во Иордане от Иоанна, тогда сокруши главы змиевы и рукописание адамово раздра».

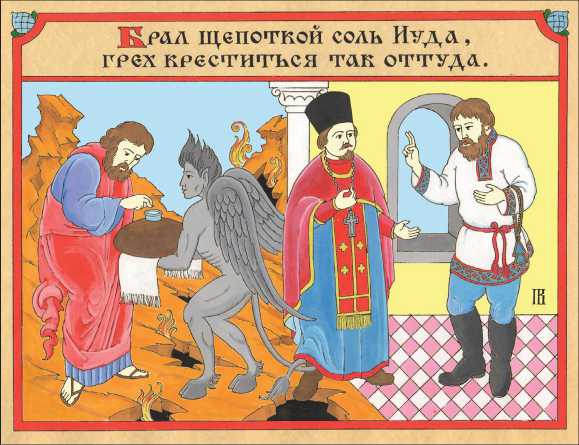

Догматическим (вероучительным) циклом можно назвать серию лубков, изображающую «Символ веры». П. Г. Варунин поставил перед собой задачу проиллюстрировать каждый член Символа веры через собственное понимание текста, но в «каноничной» манере изображения. Данный цикл интересен тем, что подспудно несёт и полемической подтекст. Дело в том, что после церковной реформы XVII в. в Символ веры внесён ряд изменений. Не будем вдаваться в подробный анализ всех изменений. Обратим внимание лишь на одну показательную правку второго члена Символа веры. Б. П. Кутузов, анализируя старый и новый тексты, указывает на исторические предпосылки складывания Символа веры, в свете которых и нужно смотреть на текстологические правки. Первый Вселенский Собор в Никее (325 г.) низложил арианство, сущность которого заключалась в том, что Сын Божий исповедовался не Сыном по существу, а всего лишь творением Бога Отца. Арианство вело к антитроичности Бога, «стерильному монотеизму» 10. В старой редакции второй член Символа веры гласил: «…Бога истинна от Бога истинна, рождена, а не сотворена, единосущна Отцу…» Новый текст: «…рождена, не со-

Варунин П. Г. Лицевая азбука. Буква О.

Гелевая авторучка, гуашь.

творена…» В новом переводе греческого текста пропущен противительный союз «а», или «аз» в древнерусском произношении. Это тот самый «аз», за который готов был умереть протопоп Аввакум. Исчезновение противительного союза в новой редакции Символа веры приводило к аморфности формулировки, сглаживающей остроту борьбы с арианской ересью отцов Вселенского Собора, их щепетильность в выборе слов и терминов.

В серии лубков П. Г. Варунина, иллюстрирующих Символ веры, по нижнему краю листа даётся древнерусский текст. Тем самым можно воочию убедиться в существующих текстологических отличиях старой и новой редакции. В изображении первого члена Символа веры мы видим Бога Отца в виде старца (Ветхого деньми), благословляющего Своё творение. Как известно, Большой Московский собор 1667 г., осудивший старые обряды, запретил изображать Бога Отца. Неудивительно, что у старообрядцев встречаются иконы именно с таким изображением. Второй член Символа веры, выполненный Варуниным,

Варунин П. Г. 1-й член Символа веры «Верую во Единого Бога Отца». Гелевая авторучка, гуашь.

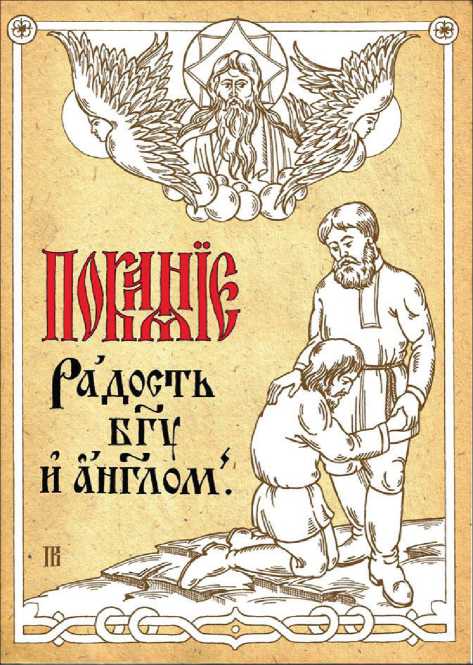

Варунин П. Г. Двенадцать добрых дел. Покаяние.

Радость Богу и Ангелом. Гелевая авторучка, гуашь.

повторяет икону Андрея Рублёва «Спас в силах» (1408 г., ГТГ). Третий член Символа веры, говорящий о Духе Святом, согласно церковным канонам изображён художником в виде голубя. Древнерусский текст под ним читается так: «и в Духа Святаго Господа истиннаго и животворящего». В ходе церковной реформы в третьем члене Символа было опущено слово «истинна-го». Тем самым, по убеждению староверов, ставилась под сомнение истинность Третьего Лица Святой Троицы. Таким образом, догматика старой веры утверждается П. Г. Варуниным известными изобразительными средствами (лубком), но в новой форме (иллюстрация Символа веры).

Выше мы упоминали старообрядческий лубок «О добрых друзьях двенадцати». Он содержит изречения о двенадцати христианских добродетелях: Правда. От смерти избавляет; Любовь. Где любовь, там и Бог; Чистота. К Богу приводит; Труды. Телу честь и души спасение; Послушание. Скорый путь к спасению; Смирение. Его сам сатана боится; Воздержание. Ему нет предписаний; Неосуждение. Без труда спасение; Рассужде- ние. Выше всех добродетелей; Покаяние. Радость Богу и Ангелам; Молитва. С постом с Богом соединяет; Милость. Самого Бога дело. На лубке, хранящемся в фондах ГИМа, изображено древо с пышной кроной, в ветвях которого в двенадцати круглых картушах располагается текст одной из добродетелей. Под названием лубка, по верхнему краю, идёт пояснительная надпись: «О че-ловече, имей сих дванадесять другов, вельми много с ими добра получиши его же и не чаеши, воздадут тебе сугубо не во сто, но паче тысящь». В центре древа на стволе в большом круге расположена надпись: «Сии друзи люби паче всех человек и дражайши злата и сребра и камения мно-гоценнаго и слаждьши мёда и сота, понеже они с самем Богом царствовати устрояют, блажен и треблажен человек той, любяися с ними дружбою крепкою. Аминь». В старообрядческой рукописной книге из Эстонии, о которой говорилось выше, эти же назидательные изречения озаглавлены как «Двенадцать добрых дел» 11.

П. Г. Варунин проиллюстрировал эти назидательные изречения для публикации в календаре Древлеправославной Поморской Церкви на 2015 г. Традиционная для старообрядческого лубка тема решена по-новому. Здесь нет кроны дерева, объединяющей двенадцать «добрых дел», а есть двенадцать самостоятельных лубков. Причём один из лубков создан не без влияния европейской живописи. Речь идёт о картинке, иллюстрирующей покаяние. На ней мы видим фигуры двух мужчин — отца и сына. Сын, стоя на коленях, обнимает ноги отца, что вызывает стойкую ассоциацию с картиной Рембрандта «Возвращение блудного сына». На популярном старообрядческом лубке «Притча о блудном сыне» из фондов ГИМа, в левом нижнем углу мы видим изображение встречи: отец обнимает сына, стоящего вровень с ним, а не на коленях.

Далеко не полный анализ творчества П. Г. Варунина говорит о том, что искусство старообрядческого рисованного лубка не только живо, но динамически развивается. Традици- онные сюжеты переосмысливаются художником по-своему, появляются и новые сюжеты. Павел Григорьевич ведёт активную издательскую деятельность. Выпущено около двадцати книг с его иллюстрациями, большинство из которых связано с историей и культурой староверов Эстонии. Например: «Книжность староверов Эстонии» (Тарту, 2009), «Кухня староверов Эстонии» (Тарту, 2010), «Родное слово детей староверов Эстонии» (Тарту, 2010), «Культура староверов стран Балтии и Польши» (Вильнюс, 2010). Одной из своих главных задач П. Г. Вару-нин видит в том, чтобы с помощью лубка знакомить детей со староверским фольклором, поверьями, обычаями, проявлениями «народного православия». Староверская диаспора Эстонии, по словам художника, довольно малочисленна и состоит из коренных староверов. Поэтому перед прибалтийскими староверами стоит задача не столько религиозной полемики, важная для раннего старообрядчества, сколько задача сохранения родного языка, истории и культуры.

Список литературы Старообрядческий лубок как наглядная полемика и назидание в вере

- ИРЛИ. Причудское собр. № 158.

- Иткина Е. И. Русский рисованный лубок конца XVIII - начала XIX века: Из собрания Государственного исторического музея М., 1992. С.7-8, 39.

- Кутузов Б. П. Церковная «реформа» XVII в. Барнаул, 2008. С. 269-270.

- Неизвестная Россия. К 300-летию Выговской старообрядческой пустыни. Каталог выставки. М., 1994. С. 59.

- Плетнёва А. А. Лубочная библия: язык и текст. М., 2013. С. 17, 60.

- Поморские ответы. Репринт. М., 1995. С. 261-391.