Старовозрастные древостои Серебряноборского лесничества

Автор: Татарников Д.В., Львов Ю.Г.

Журнал: Лесохозяйственная информация @forestry-information

Рубрика: К 75-летию института лесоведения ран

Статья в выпуске: 4, 2019 года.

Бесплатный доступ

Проанализирована структура некоторых старовозрастных насаждений Серебряноборского лесничества: липового, дубово-липового и соснового. Сосновое насаждение за время своего существования неоднократно подвергалось выборочным рубкам, и в его составе присутствуют три поколения березы, появившиеся в разное время. В древостое возрастает участие липы и клена. Липняк в 110 лет остается устойчивым насаждением. А дубово-липовое насаждение, в котором долгие годы преобладал дуб, сегодня стало почти чистым липняком.

Возрастная динамика лесов, старовозрастные леса, структура древостоев, липовые леса, сосновые леса, дубово-липовые леса

Короткий адрес: https://sciup.org/143169952

IDR: 143169952 | УДК: 574.47:630.182.41:630.182.42 | DOI: 10.24419/LHI.2304-3083.2019.4.07

Текст научной статьи Старовозрастные древостои Серебряноборского лесничества

Для ссылок: –3083.2019.4.07

Татарников, Д. В. Старовозрастные древостои Серебряноборского лесничества [Электронный ресурс] / Д. В. Татарников, Ю. Г. Львов // Лесохоз. информ. : электрон. сетевой журн. – 2019. – № 4. – С. 79–86.

URL:

С таровозрастные леса представляют наиболее интересный объект для изучения, так как они встречаются довольно редко.

В Серебряноборском лесничестве сохранилось значительное количество участков леса, где возраст господствующего поколения древостоя превышает 100 лет. В основном это сосняки на надпойменных террасах р. Москвы, но есть и широколиственные старовозрастные древостои на водоразделе. При этом в лесах Серебряноборского лесничества с конца 1940-х гг. проводят систематические научные наблюдения, поэтому динамику старовозрастных древостоев можно отследить за длительный промежуток времени. В данной статье проанализированы состав и структура трех старовозрастных древостоев Серебряноборского лесничества.

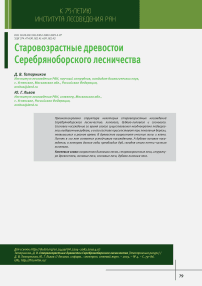

Первый пример – высокополнотный липняк 110-летнего возраста. Структура древостоя простая: он сформирован почти исключительно одним поколением деревьев липы (рис. 1). Есть

Высота,

Рис. 1. Структура древостоя липового фитоценоза

небольшая примесь более молодой липы, возраст которой примерно на 30 лет меньше, чем возраст основного поколения липы. В абсолютном выражении в состав древостоя входит 274 экземпляра липы, из них первой генерации – 261 дерево, а второй генерации – 13, а также 3 клена и 2 березы. Кроны лип довольно компактные, что характерно для высокополнотных одновозрастных древостоев. Состояние липы удовлетворительное, тиростромоз, хотя и отмечается на отдельных ветвях, значительного распространения не получил. Подрост липы и подлесок представлены небольшим числом экземпляров и сомкнутого полога не образуют. Таксационная характеристика древостоя старовозрастного липняка по состоянию на 2017 г. приведена в табл. 1.

Ранее в составе древостоя отмечалось небольшое число дубов порослевого происхождения [1]. В 1960 г. их количество составляло 36 шт., тогда как число деревьев липы достигало 425 экземпляров. Дубы отставали в росте от липы, оказались под ее пологом и начали отмирать. В настоящее время в составе древостоя нет ни одного дуба.

Наблюдаемые особенности древостоя: однородность, абсолютная одновозрастность, высокая полнота – свидетельствуют о его искусственном происхождении. При естественном образовании древостоя семенным путем он был бы более неоднороден по составу, возрасту и размещению деревьев. Липы порослевого происхождения растут хуже и размещаются компактными группами. Таких групп на пробной площади не наблюдается. В конце XIX в. из-за активного многолетнего использования липового подроста для разных хозяйственных нужд, прежде всего для лычного промысла – изготовления лаптей и других плетеных изделий, липа практически исчезла из

Таблица 1. Таксационная характеристика древостоя старовозрастного липняка (2017 г.)

Липа – порода относительно долговечная, поэтому данный липняк представляет собой отличный объект для дальнейших долгосрочных наблюдений поздних стадий возрастного развития липовых древостоев.

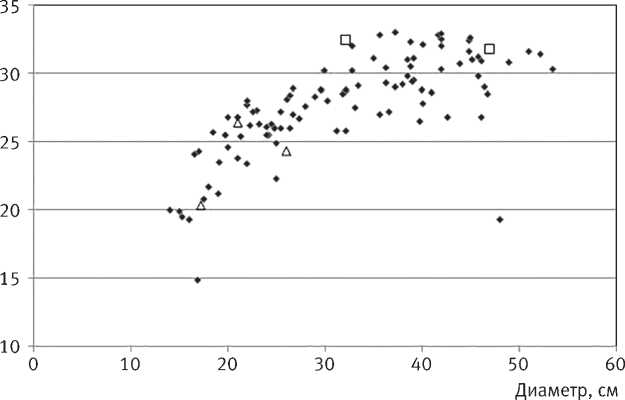

Другой широколиственный старовозраст-ный древостой, в котором до последнего времени преобладал дуб порослевого происхождения, по составу и строению более обычен для фитоценозов естественного происхождения. В настоящее время в состав древостоя входят 4 породы: липа, дуб, клен и береза (рис. 2). Возраст лидирующих деревьев липы и сохранившихся дубов приближается к 130 годам. Для порослевого дуба в Подмосковье это возраст, близкий к предельному [2]. Хорошо представлено второе поколение липы, чей возраст составляет приблизительно 100 лет. Еще в середине ХХ в. дуб рассматривался как коренная порода, а липа как сопутствующая [3]. Но со временем становилось все более очевидным, что в действительности все наоборот: дуб постепенно уступает место липе. Если в 1974 г. число деревьев дуба в составе древостоя почти в 2 раза превосходило число лип [1], то в 2017 г. древостой состоял из 50 лип, 10 дубов, 8 берез и 7 кленов. Господство полностью перешло к липе. Таксационная характеристика древостоя дубово-липового насаждения приведена в табл. 2.

Подрост липы и клена, а также подлесок, в котором преобладают лещина и рябина, образуют густой полог. В связи с недавней гибелью значительного числа дубов, в пологе древостоя появились разрывы, и структура насаждения стала более неоднородной. Образовались условия для фрагментарного внедрения в состав древостоя молодого поколения лип и кленов из подроста.

История данного фитоценоза свидетельствует, что липа в условиях Подмосковья более устойчивая и долговечная порода, чем дуб порослевого

□ Липа д Береза + Клен

Рис. 2. Структура древостоя дубово-липового фитоценоза

Таблица 2. Таксационная характеристика древостоя дубово-липового насаждения (2017 г.)

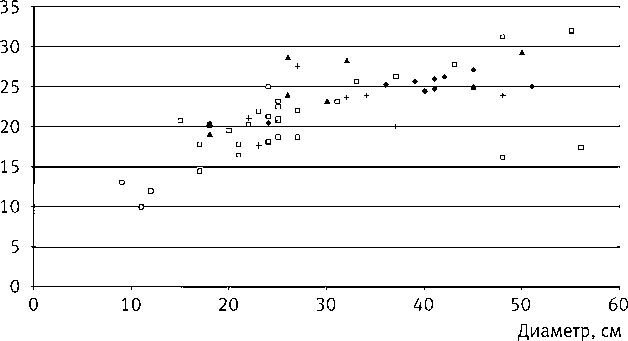

В Серебряноборском лесничестве хорошо представлены старовозрастные сосняки. В одном из них наблюдения ведутся с 1947 г. Возраст сосны, по-прежнему доминирующей в господствующем ярусе древостоя, превышает 200 лет. Ее поселение происходило во втором десятилетии XIX в. Происхождение сосны, вероятно, естественное по гари, хотя сама гарь могла образоваться искусственно, в результате сжигания порубочных остатков на вырубке. В то время это был распространенный прием содействия возобновлению сосны на месте вырубок в казенных лесах.

Древостой отчетливо подразделяется на 3 яруса (рис. 3). Первый ярус выделен по сосне, второй и третий ярус – по максимальной высоте рябины (19 м). Все, что ниже 8 м, отнесено к подросту и подлеску, как это было принято с 1947 г. В первый ярус, помимо сосны, входят также липа и береза. Они значительно моложе сосны, хотя их возраст уже превышает 100 лет. Липа и береза появились в составе древостоя в конце XIX в. на месте выборочных рубок; липа, возможно, несколько раньше. Липа могла самостоятельно

Высота,

♦ Липа □ Клен д Береза о Сосна

Рис. 3. Структура древостоя соснового фитоценоза

поселиться под пологом сосны, но в XIX в. она подверглась интенсивной эксплуатации: молодой подрост липы просто не успевал вырасти во взрослые деревья.

На пробной площади (0,5 га) в 2017 г. в составе первого яруса древостоя зафиксировано 68 сосен, 22 липы и 5 берез. Второй ярус сложен липами и березами, чей возраст в 1947 г. не превышал 40 лет. Это поколение деревьев появилось на месте выборочных рубок в начале ХХ в., ему уже больше 100 лет. В 2017 г. ко второму ярусу отнесли 42 липы и 10 берез, чья высота находится в интервале от 19 до 26 м. Третий ярус сложен преимущественно липой, кленом и древовидной рябиной. Липы и клены, составляющие этот ярус, появились в середине ХХ в. В 1957 г. они еще находились в подросте [4]. В то время также отмечалось массовое появление березового и осинового возобновления на месте выборочных рубок военного времени, от них в третьем ярусе сохранилось 5 берез. Кроме них, третий ярус составляют 42 липы, 22 клена, 80 древовидных рябин, один дуб и один вяз. Таксационная характеристика древостоя старовозрастного сосняка приведена в табл. 3.

Динамика числа деревьев разных пород и поколений в старовозрастном сосняке за период наблюдений с 1947 г. приведена в табл. 4 [4]. Интересно, что в составе древостоя есть 3 поколения березы. Липы на отдельные поколения отчетливо не делятся, так как их возобновление происходит непрерывно. В 1947 г. в составе древостоя было всего 12 лип и 25 лип отмечено в подросте. Но уже через 10 лет число лип в подросте резко возросло, составив 398 экземпляров. Сегодня в составе древостоя 106 лип, и еще 473 липы, чья высота меньше 8 м, относятся к подросту. В 1957 г. количество подроста клена составляло 6 шт., а сегодня в подросте насчитывается 651 клен (большинство менее 1 м высотой), и 24 клена уже вошли в состав древостоя. Все деревья клена пока относятся к третьему ярусу.

Небольшое количество подроста широколиственных пород, а также отсутствие сомкнутого полога подлеска, зафиксированное в начале наблюдений, объясняется интенсивным выпасом

Таблица 3. Таксационная характеристика древостоя старовозрастного сосняка

Таблица 4. Динамика числа деревьев разных пород и поколений в старовозрастном сосняке за 70-летний период наблюдений

* *

*

Таким образом, за долгое время существования лесной фитоценоз не только проходит закономерные стадии своего возрастного развития, но и может испытывать разнообразные нарушения, меняющие его облик и ход его дальнейшего развития.

Структура многих старовозрастных насаждений, наблюдаемая в текущее время, есть результат как спонтанного развития, так и разнотипных воздействий, которые фитоценоз испытывал за историю своего существования.

Список литературы Старовозрастные древостои Серебряноборского лесничества

- Рысин, Л. П. Мониторинг лесных биогеоценозов / Л.П. Рысин // Серебряноборское опытное лесничество: 65 лет лесного мониторинга. - М.: КМК, 2010. - С. 32-59.

- Абатуров, А. В. Естественная динамика леса на постоянных пробных площадях в Подмосковье / А. В. Абатуров, П. Н. Меланхолин. - Тула: Гриф и К˚, 2004. - 336 с.

- Никитин, С. А. Типы леса Серебряноборского лесничества / С. А. Никитин // Стационарные биогеоценотические исследования в Серебряноборском опытном лесничестве: тр. Лаборатории лесоведения АН СССР. - Т. 2. - Вып. 1. - М.: АН СССР, 1961. - С. 11-176.

- Никитин, С. А. Стационарные исследования биогеоценоза сложного бора / С. А. Никитин, Е. Ф. Гребенникова // Стационарные биогеоценотические исследования в Серебряноборском опытном лесничестве. - Тр. Лаборатории лесоведения АН СССР. - Т. 2. - Вып. 1. - М.: АН СССР, 1961. - С. 177-353.