Старшее поколение в структуре среднего класса: опыт регионального исследования

Автор: Шабунова Александра Анатольевна, Барсуков Виталий Николаевич, Россошанский Александр Игоревич

Журнал: Проблемы развития территории @pdt-vscc-ac

Рубрика: Качество жизни и человеческий потенциал территорий

Статья в выпуске: 2 (88), 2017 года.

Бесплатный доступ

В XXI веке старение населения (увеличение доли пожилых людей в общей численности населения) стало одним из главных демографических вызовов для большинства развитых и развивающихся стран. При этом последствия, вызванные трансформацией возрастной структуры, влекут за собой изменения не только в экономическом (рост затрат на здравоохранение и социальную политику, дефицит предложения на рынке труда и др.), но и в социальном пространстве. Экспертами ООН небезосновательно делается предположение о том, что пропорционально увеличению доли и численности пожилых людей будет возрастать их роль и вклад в общественное развитие. Чтобы подготовить общество к грядущим изменениям, необходимо понять, какое положение занимают пожилые люди в социальной структуре сегодня. Таким образом, целью данной статьи стала оценка масштабов среднего класса в Вологодской области и включенности в его структуру представителей старшего поколения. В теоретико-методологической части представлены основные научные подходы к исследованию среднего класса, подробно описывается методика его измерения, разработанная Институтом социологии РАН. Во второй части изложены результаты исследования масштабов среднего класса в Вологодской области по методике ИС РАН, в том числе с выделением в его структуре населения старших возрастов. Эмпирической базой исследования выступили данные мониторинга общественного мнения Института социально-экономического развития территорий РАН (октябрь 2016 года). Делается вывод о существенном отставании доли среднего класса региона от среднероссийского показателя. Выявлено, что структура среднего класса в Вологодской области заметно «старше», чем в России, т. е. формируется преимущественно за счет населения старших возрастов (около трети ядра среднего класса и более чем половина его периферии). Полученные результаты еще раз подтверждают системность и множественность последствий демографического старения, находящих свое отражение, в том числе, и в трансформации социальной структуры общества.

Средний класс, старение населения, старшее поколение, социальная стратификация

Короткий адрес: https://sciup.org/147111465

IDR: 147111465 | УДК: 314.06;

Текст научной статьи Старшее поколение в структуре среднего класса: опыт регионального исследования

В XXI веке старение населения (увеличение доли пожилых людей в общей численности населения) стало одним из главных демографических вызовов для большинства развитых и развивающихся стран. При этом последствия, вызванные трансформацией возрастной структуры, влекут за собой изменения не только в экономическом (рост затрат на здравоохранение и социальную политику, дефицит предложения на рынке труда и др.), но и в социальном пространстве. Экспертами ООН небезосновательно делается предположение о том, что пропорционально увеличению доли и численности пожилых людей будет возрастать их роль и вклад в общественное развитие. Чтобы подготовить обще- ство к грядущим изменениям, необходимо понять, какое положение занимают пожилые люди в социальной структуре сегодня. Таким образом, целью данной статьи стала оценка масштабов среднего класса в Вологодской области и включенности в его структуру представителей старшего поколения. В теоретико-методологической части представлены основные научные подходы к исследованию среднего класса, подробно описывается методика его измерения, разработанная Институтом социологии РАН. Во второй части изложены результаты исследования масштабов среднего класса в Вологодской области по методике ИС РАН, в том числе с выделением в его структуре населения старших возрастов. Эмпирической базой исследования выступили данные мониторинга общественного мнения Института социально-экономического развития территорий РАН (октябрь 2016 года). Делается вывод о существенном отставании доли среднего класса региона от среднероссийского показателя. Выявлено, что структура среднего класса в Вологодской области заметно «старше», чем в России, т. е. формируется преимущественно за счет населения старших возрастов (около трети ядра среднего класса и более чем половина его периферии). Полученные результаты еще раз подтверждают системность и множественность последствий демографического старения, находящих свое отражение, в том числе, и в трансформации социальной структуры общества.

Средний класс, старение населения, старшее поколение, социальная стратификация.

Проблема стремительно стареющего населения планеты ставит перед обществом вопрос о перспективах и направлениях дальнейшего социально-экономического развития [19]. Демографическое старение как процесс характеризуют его глобальность (территориальная дифференциация в мире постепенно уменьшается, т. е. все население становится «старым»), необратимость (в условиях суженного воспроизводства возрастная структура населения продолжит «стареть»), а также множественность последствий. Если первые две из перечисленных характеристик очевидны и измеримы, то с последствиями старения населения все не так однозначно. Безусловно, прогнозирование изменения возрастной структуры позволяет оценить риски, связанные с увеличением демографической нагрузки, трансформацией рынка труда, затратами на здравоохранение и социальную политику (в частности, на пенсионные отчисления), которые условно можно назвать количественными последствиями. Но наибольший интерес вызывает качественная сторона последствий старения населения, особенностью которой является ее непредсказуемость. В первую очередь эти изменения затрагивают социальную сферу общественной жизни: изменение возрастной структуры населения неминуемо ведет к трансформации социального пространства [22; 23]. Возникают вопросы о том, готово ли общество к подобным изменениям и какое место в социальной структуре будут занимать пожилые люди? Для ответа на них необходимо проводить комплексные исследования современного «стареющего» общества, позволяющие оценить возможные перспективы и направления дальнейшего развития. Беря во внимание тот факт, что ресурсный потенциал старшего поколения в будущем станет одним из важнейших аспектов устойчивого развития, важно оценить положение пожилых людей в современном обществе. В последнее десятилетие отечественными социологами активно предпринимаются попытки оценить масштабы и особенности среднего класса (СК) в России. В контексте демографического старения особое значение приобретают возрастной фактор формирования стратификационных групп и, соответственно, степень включенности пожилых людей в средний класс. Таким образом целью данной статьи стала оценка масштабов среднего класса в Вологодской области, а также включенности в его структуру представителей старшего поколения.

Теория и методология исследования среднего класса

Для определения масштабов среднего класса обратимся к теоретико-методологическим аспектам его изучения. Концептуальные основы теории среднего класса были заложены еще в трудах К. Маркса и М. Вебера, которые, однако, использовали разные подходы к его определению. В классовой теории К. Маркса средний класс рассматривается как промежуточное звено вертикальной стратификации между рабочими и капиталистами, а главным (по сути единственным) критерием, определяющим место индивида на стратификационной «лестнице», является собственность на средства производства [14]. К среднему классу он относил торговцев, ремесленников и представителей других смежных профессий, занимающихся преимущественно нефизическим трудом. Вероятно, одним из важнейших постулатов классовой теории является вывод о том, что положение человека в вертикали стратификации – явление объективное, не зависящее от самоидентификации. Т. е. субъективное восприятие человеком своего общественного положения не может являться единственным критерием отнесения его к тому или иному классу.

Макс Вебер в своей теории стратификации общества учитывал выводы исследования своего предшественника К. Маркса, однако критерий, который в марксисткой теории считался основополагающим (а именно – собственность на средства производства), рассматривался им лишь как один из элементов, формирующих классы [6; 7]. По мнению Вебера, общественные классы создаются под воздействием целого ряда факторов, к которым, помимо обладания собственностью на средства производства, относятся социальные и культурные возможности человека, его квалификация, обладание властными полномочиями и др. Фактически разработанная М. Вебером теория сформировала иное представление о среднем классе как о множественной по своим признакам стратификационной категории.

Работы К. Маркса и М. Вебера получили свое продолжение в более поздних исследованиях, которые разрабатывались в рамках научных школ «неомарксизма» и «неовеберианства», соответственно. Нео-марксисткий подход (А. Гоулднер, Э. Райт, И. Горовитц и др.) основывается на постулате о том, что главным фактором формирования общественных классов является отношение к эксплуатации и обладанию собственностью, но в то же время к нему добавляются и иные критерии, косвенно оказывающие влияние на стратификационные процессы. Например, Э. Райт рассматривал в качестве классообразующих признаков участие в контроле над производственным процессом и обладание «вечным» ресурсом – навыками и знаниями в определенной сфере [15; 16]. Менялось также представление и о самой категории среднего класса. В частности, А. Гоулднер помимо классов капиталистов и пролетариата выделил так называемый «новый» класс, подразделяемый на две основные группы: научно-технические работники (специалисты) и гуманитарная интеллигенция [24].

Неовеберианская традиция имеет меньшую привязанность к первоисточнику (фундаментальным трудам М. Вебера) и представляет собой целый спектр разнонаправленных концепций, обосно- вывающих критерии классообразования и стратификационной структуры. Главным признаком данного подхода является его многокритериальность, на основе чего осуществляется оценка масштабов и представительства среднего класса в социальной структуре общества. Важным отличием от неомарксисткой школы является тот факт, что неовеберианца-ми средний класс рассматривается как системообразующая часть социума, а не промежуточное звено между верхним и нижним слоями общества.

В отечественной социологии проблемой исследования среднего класса в разное время занимались Е.М. Авраамова [1], О.А. Александрова [2], Л.А. Беляева [5], Т.И. Заславская [10], Т.М. Малева [12], Л.Н. Овчарова [1], О.И. Шкаратан [21] и др. Используемые авторами подходы разнообразны и часто отличаются по критериям идентификации среднего класса: от многокритериальных стратификационных систем до субъективных экспертных оценок, что объясняет разницу в оценках его масштабов (от 2–3 до 60%). Вклад различных факторов (в том числе возрастного) рассматривается в большинстве из представленных работ, однако отдельно акцент на включенности в средний класс представителей предпенсионного и пенсионного возрастов не делался.

Особый интерес представляет цикл работ Института социологии РАН (ИС РАН) по измерению среднего класса в России [9; 13; 17; 18]. Первая попытка оценки масштабов изучаемого явления была предпринята научным коллективом ИС РАН в 1999 году, после чего было проведено еще несколько крупных исследований (в 2003, 2014 и 2015 гг.). Эмпирическая база исследования представлена данными количественного репрезентативного опроса российского населения [17]. Концепция методики опроса сформирована по принципу многокритериальности (не- овеберианский подход) и включает в себя как объективные, так и субъективные показатели оценки среднего класса:

-

- Уровень образования (наличие как минимум среднего специального образования);

-

- Социально-профессиональный статус (нефизический характер труда);

-

- Уровень благосостояния (показатели среднемесячных душевых доходов не ниже их медианных значений для данного типа поселения или количество имеющихся товаров длительного пользования не ниже медианного значения по населению в целом);

-

- Самоидентификация (интегральная самооценка индивидом своего статуса в обществе по десятибалльной шкале не ниже 4 баллов включительно).

Согласно методике, к среднему классу относятся индивиды, соответствующие всем четырем критериям (для работающего населения) либо трем, в случае если человек не работает (исключается профессиональный статус). К ядру СК относятся имеющие высшее образование руководители, предприниматели и специалисты, к периферии ядра – другие представители СК, выделенные по четырем критериям. К потенциальному СК относятся те респонденты, кто не соответствует одному из трех критериев (уровень образования, благосостояния или самоидентификации), но чей профессиональный статус соответствует характерным для него типам занятости. Делается предположение, что остальная часть населения имеет очень низкие либо вообще не имеет шансов попасть в средний класс.

Применение методики ИС РАН в нашем исследовании позволяет:

-

– сравнить данные, полученные на региональном уровне, с общероссийскими показателями;

– провести подробный анализ среднего класса по каждому из четырех крите-

- риев и их пороговым значениям для населения Вологодской области;

– определить степень включенности населения предпенсионного (45–54 года для женщин, 50–59 лет для мужчин) и пенсионного возрастов (55 лет и старше для женщин, 60 лет и старше для мужчин) в структуру среднего класса Вологодской области.

Эмпирической базой исследования стали данные мониторинга общественного мнения ИСЭРТ РАН (октябрь 2016 года). Объем выборки –1500 респондентов. Метод опроса – анкетирование по месту жительства респондентов. Репрезентативность обеспечивалась посредством использования модели многоступенчатой районированной выборки с квотным отбором единиц наблюдения на последней ступени. Первая ступень выборки – это выделение типичных субъектов Вологодской области, включающих города Вологда, Череповец и Бабаевский, Великоустюгский, Вожегодский, Грязовецкий, Кирилловский, Николь- ский, Тарногский, Шекснинский районы. Вторая ступень представляет собой территориальное районирование внутри выбранных субъектов. На третьей ступени ведется отбор респондентов по заданным квотам по полу и возрасту. Величина ошибки выборки не превышает 3% при доверительном интервале 4–5%. Показатели по России представлены данными количественного репрезентативного опроса российского населения, проведенного ИС РАН [17].

Результаты исследования

Прежде чем перейти непосредственно к оценке масштабов и анализу особенностей формирования среднего класса в Вологодской области рассмотрим обобщенную характеристику соответствия населения региона каждому из четырех представленных критериев. По данным расчетов, 92% населения региона обладает хотя бы одним из приведенных критериев среднего класса (табл. 1) .

Таблица 1. Концентрация частных критериев среднего класса, %

|

Критерий |

Население области в целом |

Население предпенсионного возраста |

Население старше пенсионного возраста |

|

Обладают одним из четырех признаков: |

92,1 |

93,6 |

89,8 |

|

Образование |

65,6 |

64,5 |

62,8 |

|

Уровень благосостояния |

54,6 |

55,2 |

60,1 |

|

Самоидентификация |

60,8 |

63,4 |

56,5 |

|

Профессиональный статус |

42,1 |

52,9 |

16,0 |

|

Комбинации признаков (2 признака) для неработающего населения (исключается профессиональный статус): |

63,4 |

63,4 |

62,6 |

|

Образование + уровень благосостояния |

38,4 |

38,4 |

38,7 |

|

Образование + самоидентификация |

40,2 |

40,1 |

37,9 |

|

Уровень благосостояния + самоидентификация |

39,8 |

44,2 |

41,0 |

|

Комбинации признаков (2 признака + профессиональный статус) для работающего населения |

29,8 |

35,5 |

12,2 |

|

Образование + уровень благосостояния + профессиональный статус |

19,8 |

24,4 |

9,4 |

|

Образование + самоидентификация + профессиональный статус |

21,2 |

23,3 |

8,9 |

|

Уровень благосостояния + самоидентификация + профессиональный статус |

18,3 |

23,8 |

7,6 |

|

Есть все признаки |

|||

|

Образование + уровень благосостояния + самоидентификация |

27,5 |

29,7 |

27,5 |

|

Образование + уровень благосостояния + самоидентификация + профессиональный статус |

14,8 |

18,0 |

6,9 |

|

Источник: данные мониторинга общественного мнения ИСЭРТ РАН, октябрь 2016. |

|||

Критерий № 1.

Уровень образования

Как показал анализ зарубежных и отечественных работ, посвященных изучению среднего класса, наличие у человека так называемого «вечного» ресурса (образования) является специфической особенностью данной группы. Методика исследования предполагает, что пороговым значением критерия является уровень образования не ниже среднего специального. Данные опроса свидетельствуют, что 66% населения Вологодской области соответствует этому признаку (общероссийский показатель – 79% [17]). Для населения предпенсионного и пенсионного возрастов показатели несколько ниже: 64,5 и 63% соответственно.

Критерий № 2.

Социально-профессиональный статус

Согласно методике, под социальнопрофессиональным статусом понимается текущее положение работающего человека (с нефизическим характером труда) на стратификационной «лестнице», определяемое, как правило, уровнем его образования. В средний класс включаются следующие профессиональные группы: руководители, предприниматели, профессионалы (специалисты с высшим образованием), офисный персонал, служащие, работники торговли и военнослужащие с нефизическим характером труда. По этому критерию в состав среднего класса проходит 42% населения Вологодской области (по России – 78% [17]). Что касается двух рассматриваемых нами возрастных категорий, то данный показатель для населения предпенсионного возраста существенно выше, чем в среднем по области (53 и 42% соответственно), однако после выхода на пенсию он приобретает «полярное» значение (16%). В сумме оба критерия (образование и профессиональный статус) являются опреде- ляющими факторами выделения ядра и периферии среднего класса. К ядру СК мы отнесли руководителей, предпринимателей и профессионалов (специалистов с высшим образованием): данному критерию соответствовало 13% населения региона. В категории людей предпенсионного возраста в ядро СК «проходит» 15, тогда как пенсионного – лишь 6% всей социально-демографической группы.

Критерий № 3.

Уровень благосостояния

Принято считать, что профессиональный статус и уровень образования – два достаточных критерия для отнесения человека к среднему классу. Однако в российских реалиях статусное положение человека не всегда соответствует размеру его дохода. В первую очередь это относится к представителям бюджетной сферы (здравоохранение, образование и т. д.), где очень часто даже высокопоставленная должность не гарантирует достаточный уровень вознаграждения. Таким образом, еще одним важным критерием выделения среднего класса становится уровень благосостояния, пороговым значением для которого выступает показатель среднемесячных душевых доходов не ниже его медианного значения для данного типа поселения. По этому критерию в состав среднего класса проходит 55% населения Вологодской области. Для населения пенсионного возраста этот показатель является идентичным (55%), при этом пожилые люди проходят в состав СК по уровню благосостояния более уверенно – 60% представителей данной социально-демографической группы имеют доход выше медианного значения. Что касается средних размеров подушевого дохода, то для обеих рассматриваемых возрастных групп он соответствует областному значению и составляет порядка 13200 рублей.

Критерий № 4.

Самоидентификация

Последний из рассматриваемых критериев представляет собой субъективный фактор классовой идентичности населения. Для определения уровня самооценки респонденту предлагалось оценить свой статус в обществе по десятибалльной шкале, где 1 балл – это «самое высокое» значение, а 10 баллов – самое низкое. В методике ИС РАН применяется зеркальная шкала (т. е. 10 баллов – «самое высокое», 1 балл – «самое низкое»), в связи с чем пороговое значение для нашего исследования было установлено на уровне 7 баллов включительно (в то время как в методике ИС РАН – не ниже 4 баллов), т. е. к среднему классу относится та часть населения, чей уровень самооценки соответствует данному интервалу (от 1 до 7 баллов).

По критерию самоидентификации в состав среднего класса проходит 61% населения региона, в то время как по данным ИС РАН этот показатель в России достигает 81% [17]. Уровень самооценки у населения предпенсионного возраста существенно выше, чем у пожилых людей: 63 и 56,5% ответов респондентов удовлетворяют указанному интервалу.

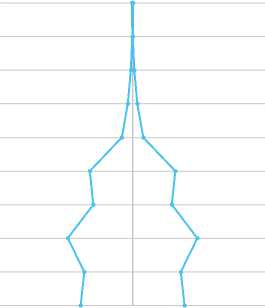

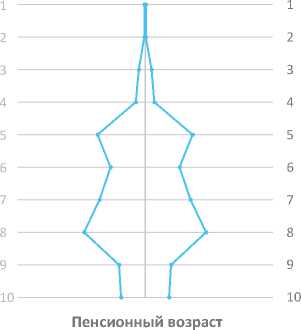

Рассматриваемый критерий самоидентификации позволяет построить модель субъективной социальной структуры общества (рис. 1).

Как видно из рисунка 1, модель социальной структуры России имеет вытянутую по вертикали форму с концентрацией основной части населения на средних позициях и балансом между «верхними» и «нижними» слоями. Модель социальной структуры Вологодской области имеет форму «урны» с разрывами между 5-й и 8-й позициями, что позволяет говорить о ее деформированности и неоднородности распределения. При сравнении указанных выше моделей видно, что социальная структура региона в 2016 году не обладает «куполообразной» формой, характерной для населения России начала 2000-х годов (так называемого «общества социальных низов» [17]), но еще не достигла формата, позволяющего говорить о ней как об обществе с преобладанием среднего класса.

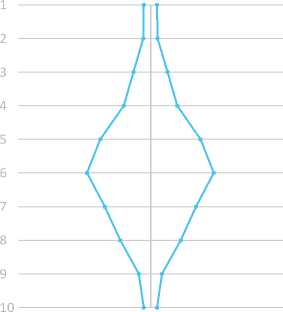

Модели субъективной социальной структуры старшего поколения в Вологодской области имеют схожую со среднеобластной форму, но с большим смещением к нижним позициям (рис. 2), причем уровень самооценки снижается прямо пропорционально возрасту.

РФ 2015

Рис. 1. Модель субъективной социальной структуры общества в России и Вологодской области

Источники: данные по Вологодской области: мониторинг общественного мнения ИСЭРТ РАН, октябрь 2016 года; данные по России: Средний класс в современной России. Опыт многолетних исследований / под ред. М. К. Горшков, Н. Е. Тихонова. – М. : Весь Мир, 2016. – 368 c.

Рис. 2. Модель субъективной социальной структуры населения предпенсионного и пенсионного возрастов в Вологодской области, 2016 год

Источник: данные мониторинга общественного мнения ИСЭРТ РАН, октябрь 2016 года.

Результаты анализа свидетельствуют, что по каждому из выделяемых критериев из состава среднего класса исключается от 34 до 58% населения Вологодской области. Для сравнения, в целом по России данный интервал имеет значения от 19% до 37%, что позволяет сделать предварительный вывод о значительном отличии региональных показателей от общероссийских. Важные результаты были получены при анализе прохождения пороговых значений двумя социально-демографическими группами старших возрастов. По большинству из рассматриваемых критериев шансы представителей предпенисионного возраста на попадание в СК схожи со среднеобластными (уровень образования и благосостояния) или выше (профессиональный статус). Более трех четвертей (77%) представителей пенсионного возраста уже закончили свою трудовую деятельность, в связи с чем критерий профессионального статуса является наименее значимым для данной возрастной категории. При этом по критерию, определяющему в методике уровень благосостояния (среднедушевой доход не ниже медианного значения для данного типа поселения), пожилые люди проходят в состав среднего класса уверенней, чем среднестатистический житель области (60 против 55% соответственно), что выглядит парадоксально на фоне общего представления о снижении материальной обеспеченности индивида после выхода на пенсию. Для объяснения причин такого расхождения мы обратились к данным по численности и составу семей населения Вологодской области и выявили, что 91% населения пенсионного возраста не имеет несовершеннолетних детей, а 70% представителей этой социально-демографической группы проживают в одиночестве либо с супругом (табл. 2). Таким образом, среднедушевой доход пожилых людей в целом соответствует среднеобластному значению, что, однако, не отменяет факта снижения уровня и качества жизни в пенсионном возрасте. Это подтверждает субъективный критерий самоидентификации, данные которого свидетельствуют, что представители пенсионного возраста оценивают свое положение в обществе хуже, чем другие возрастные группы в Вологодской области.

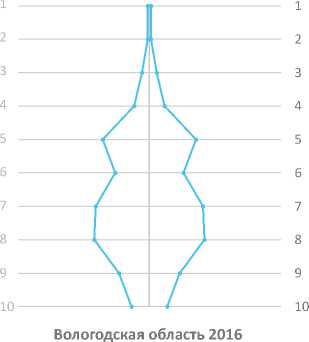

Проведенные расчеты свидетельствуют о том, что доля среднего класса в Вологодской области в 2016 году составила 21,7%, в том числе из них 3,7% находилось в его ядре и 18% в периферии (рис. 3) . В целом по России доля СК в 2016 году

Таблица 2. Численность и состав семей в Вологодской области, 2016 год

|

Младше предпенсионного возраста |

Предпенсионный возраст |

Старше пенсионного возраста |

Область в целом |

|

|

Число несовершеннолетних детей |

||||

|

нет детей |

35,7 |

75,6 |

90,8 |

57,5 |

|

1 |

35,1 |

18,6 |

7,4 |

24,6 |

|

2 |

25,1 |

5,8 |

1,5 |

15,5 |

|

3 |

3,6 |

0,0 |

0,3 |

2,1 |

|

более 3 детей |

0,4 |

0,0 |

0,0 |

0,2 |

|

Число членов семьи |

||||

|

1 |

6,4 |

7,0 |

21,4 |

11,0 |

|

2 |

16,6 |

42,1 |

48,5 |

29,6 |

|

3 |

34,0 |

25,1 |

16,8 |

27,7 |

|

4 |

34,4 |

17,0 |

9,9 |

24,7 |

|

5 |

7,2 |

7,6 |

2,0 |

5,7 |

|

Более 5 человек |

1,3 |

1,2 |

1,4 |

1,4 |

|

Источник: данные мониторинга общественного мнения ИСЭРТ РАН, октябрь 2016 года. |

||||

1,8

23,4

32,3

42,5

Старше пенсионного возраста

Предпенсионный возраст

4,1

15,7

23,3

57,0

Область

3,7

18,0

26,2

52,1

в целом

■ Ядро СК

-

■ Периферия СК ■ Потенциальный СК ■ Остальное население

Рис. 3. Доля среднего класса среди представителей разных групп населения Вологодской области в 2016 году, %

Источник: данные мониторинга общественного мнения ИСЭРТ РАН, октябрь 2016 года.

составила 44%, в том числе: 18% – ядро, 26% – периферия [17]. Среди представителей предпенсионного и пенсионного возрастов в Вологодской области доля среднего класса составила 19,8 и 25,2% соответственно.

Согласно полученным расчетам, приведенным в таблице 3, в Вологодской области в целом средний класс относительно старше населения, не входящего в него. Несмотря на то, что наибольшую долю в возрастной структуре составила группа от 31 до 40 лет (22,6% от общей численности среднего класса и 37,5% от его ядра), средний класс преимущественно формируется за счет населения старше 40 лет, что составляет 57%. Следует отметить, что указанное явление диа- метрально противоположно среднероссийской структуре, где пропорции представителей молодых и средних возрастов и тех кому «за 40» составляют 60 и 40% соответственно [17]. Учитывая тот факт, что возрастная структура, основные показатели демографического старения и тенденции их изменения в России и Вологодской области имеют схожий характер [4], можно констатировать: структура среднего класса в Вологодской области заметно «старше» общероссийской.

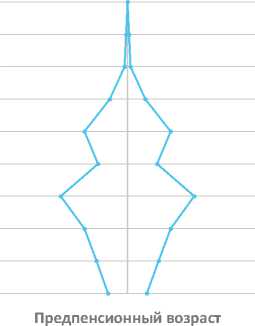

В то же время, несмотря на высокую включенность представителей старших возрастов в структуру среднего класса, по своему представительству в ядре СК они заметно уступают более молодым группам. Из рисунка 4 отчетливо видно,

Таблица 3. Возрастные группы населения Вологодской области и их доля в составе среднего класса в 2016 году, %

|

Возрастная группа, лет |

Средний класс |

в том числе: |

Потенциальный СК |

Остальное население |

|

|

ядро СК |

периферия СК |

||||

|

18–25 лет |

10,6 |

8,3 |

11,1 |

10,8 |

10,3 |

|

26–30 лет |

10,2 |

6,3 |

11,1 |

8,2 |

14,4 |

|

31–40 лет |

22,6 |

37,5 |

19,6 |

24,0 |

23,7 |

|

41–50 лет |

16,3 |

29,2 |

13,6 |

12,0 |

18,7 |

|

51–60 лет |

18,0 |

16,7 |

18,3 |

25,7 |

19,6 |

|

61 год и старше |

22,3 |

2,1 |

26,4 |

19,3 |

13,4 |

Источник: данные мониторинга общественного мнения ИСЭРТ РАН, октябрь 2016 года.

|

Остальное |

14,4 |

24,6 |

61,0 |

|

Потенциальный |

11,7 |

37,1 |

51,2 |

|

Периферия |

11,5 |

39,1 |

49,4 |

|

14,6 |

14,6 |

70,8 |

|

|

Ядро СК |

|||

■ Предпенсионный возраст ■ Старше пенсионного возраста ■ Младше предпенсионного возраста

Рис. 4. Возрастной состав среднего класса в Вологодской области в 2016 году, %

Источник: данные мониторинга общественного мнения ИСЭРТ РАН, октябрь 2016 года.

что представители предпенсионного и пенсионного возраста составляют менее третьей части ядра среднего класса, основная же часть концентрируется на периферии: здесь их присутствие более значительно и составляет 50%.

Показательно и то, что население в предпенсионном и пенсионном возрасте в 40% случаев находится за чертой среднего класса, что во многом и связано с наличием признаков СК, которыми они обладали ранее и достаточных для отнесения к потенциальному среднему классу (в частности, утрата профессионального статуса и, соответственно, снижение уровня благосостояния).

Проведенное исследование по оценке масштабов и особенностей структуры среднего класса в Вологодской области позволило получить несколько важных результатов:

-

1) Численность среднего класса в Вологодской области в два раза ниже, чем в среднем по России (22 и 44% соответственно). При этом заметно отличаются

пропорции между ядром и периферией СК: если в России ядро составляет порядка 40% всего СК (60% – периферия), то в Вологодской области – лишь 18% (оставшиеся 82% – периферия). По всем четырем рассматриваемым критериям население Вологодской области в значительно меньшей степени удовлетворяет их пороговым значениям, чем население России в целом. Главной причиной такого расхождения является относительно более низкие уровень и качество жизни населения региона, что прямо сказывается на размере и структуре среднего класса.

-

2) Важными представляются отличия в оценке населением своего положения в обществе: модель субъективной социальной структуры Вологодской области в 2016 году имеет форму «урны» (преобладают средние и низкие оценки) в отличие от общероссийской модели 2015 года, имеющей вытянутую по вертикали форму с преобладанием более высоких оценок своего статусного положения.

В целом это свидетельствует о том, что жители Вологодской области оценивают свое место на стратификационной «лестнице» на несколько ступеней ниже, чем среднестатистический россиянин.

-

3) Средний класс в Вологодской области существенно «старше» среднероссийского, несмотря на то что возрастная структура имеет схожую форму. В регионе СК формируется преимущественно за счет населения старше 40 лет (57% всей совокупности), в то время как в России вклад представителей данной возрастной группы в формирование структуры СК более скромный и составляет порядка 40%.

Последний вывод подтверждает актуальность проводимого исследования: население предпенсионных и пенсионных возрастов играет значимую роль в формировании среднего класса. Как показало исследование, старшее поколение составляет почти треть ядра СК в Вологодской области, а его представительство в периферии превышает 50%. Безусловно, данные, полученные на региональном уровне, не позволяют говорить о «старении» среднего класса в масштабах всей страны, учитывая территориальную дифференциацию социально-экономического и демографического развития. Тем не менее, выявленные особенности еще раз подтверждают значимую связь между старением населения (Вологодская область относится к территориям со «старой» возрастной структурой, а доля населения старше 60 лет превышает 22% [4; 20]) и социально-экономическими изменениями (в данном случае – это формирование среднего класса).

Одним из наиболее существенных факторов не только старения населения, но и, вероятно, трансформации социальной структуры является миграция: выбытие людей в трудоспособном возрасте деформирует возрастную структуру населения территории-донора, увеличивая удельный вес пожилых людей. С другой стороны, возрастная структура территории-реципиента «омолаживается». Выезд трудоспособного населения сопровождается выбытием и населения младше трудоспособного возраста, поскольку, как правило, речь идет о смене места жительства целыми семьями. Как можно увидеть из таблицы 4 в 2014 году в Вологодской области наблюдалось отрицательное сальдо миграции в связи с оттоком молодежи и населения трудоспособного возраста. Причем ситуация складывается таким образом, что ускоренному старению способствует также приток пожилых людей.

Таблица 4. Миграционный прирост населения Вологодской области по возрастным группам в 2014 году, чел.

|

Возраст, лет |

Сальдо миграции |

|

мужчины и женщины 0–15 |

-145 |

|

мужчины 16–59, женщины 16–54 |

-1089 |

|

мужчины 60 и более, женщины 55 и более |

377 |

|

Источник:Демографический ежегодникВологодскойобласти: стат. сб. / Вологдастат. – Вологда, 2015. – 81 с. |

|

Одной из главных проблем является отток молодежи (образовательная миграция, поиск более высокооплачиваемой работы и др.), которая потенциально является основой формирования среднего класса на территории региона. В связи с этим важнейшей задачей региональных властей должно стать создание благоприятных условий для реализации молодыми и амбициозными людьми своего потенциала непосредственно на территории Вологодской области.

С другой стороны, важно понимать, что в условиях суженного воспроизводства населения демографическое старение является необратимым. Таким образом, значимость и роль старшего поколения в общественном развитии (в том числе и в формировании среднего класса)

будут нарастать, в связи с чем правительствам «стареющих» территорий необходимо создавать благоприятные условия для реализации его ресурсного потенциала. В первую очередь это должно коснуться политики в области разработки и внедрения программ здоровьесберегающего и самосохранительного поведения [11], т. к. именно удовлетворенность собственным здоровьем является важнейшим фактором не только возможности продолжения активной деятельности, но и восприятия пожилыми людьми своего положения в обществе.

Стимулирование занятости населения пенсионного возраста – второе направление, имеющее непосредственное отношение к формированию структуры среднего класса в условиях старения населения. Как показали ранее проведенные исследования [3; 4], продолжение трудовой деятельности после выхода на пенсию положительно влияет не только на уровень благосостояния человека, но и позволяет ему поддерживать достаточно обширный, относительно неработающего населения, круг социальных связей. Необходимо стимулировать работодателей создавать адаптированные рабочие места для представителей старшего поколения, а также увеличить интенсивность прохождения курсов повышения квалификации, в том числе и в старших возрастах.

Наиболее важным, на наш взгляд, аспектом формирования социально-экономической политики в условиях демографического старения должно стать изменение социокультурной парадигмы «старости», создающей представление о пожилых людях как о непроизводительной части общества. Опыт развитых стран, столкнувшихся с проблемой старения населения раньше, чем Россия, показывает, что в современных демографических условиях потенциал старшего поколения становится одним из главных ресурсов поддержания устойчивых темпов социально-экономического развития.

Список литературы Старшее поколение в структуре среднего класса: опыт регионального исследования

- Авраамова, Е. М. Российский средний класс: год после августа /Е. М. Авраамова, Л. Н. Овчарова//Общественные науки и современность. -2000. -№ 1. -С. 15-22.

- Александрова, О. А. Российский средний класс: идейный контекст становления /О. А. Александрова//Общественные науки и современность. -2002. -№ 1. -С. 25-33.

- Барсуков, В. Н. Исследование качества жизни старшего поколения: региональный опыт /В. Н. Барсуков, О. Н. Калачикова//Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. -2016. -№ 4. -C. 88-107.

- Барсуков, В. Н. Трудовая активность населения пенсионного возраста как фактор социально-экономического развития территории /В. Н. Барсуков//Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. -2016. -№ 1. -C. 195-213.

- Беляева, Л. А. И вновь о среднем классе /Л. А. Беляева//Социологические исследования. -2007. -№ 5. -С. 3-13.

- Вебер, М. Основные понятия стратификации /М. Вебер//Социологические исследования. -1994. -№ 5. -С. 147-156.

- Вебер, М. Сословия и классы : пер. с нем./М. Вебер//Вестник МГУ. Серия 18. Социология и политология. -2003. -№ 4. -С. 141-148.

- Гидденс, Э. Стратификация и классовая структура /Э. Гидденс//Социологические исследования. -1992. -№ 9. -С. 112-123.

- Голенкова, З. Т. Социальная структура общества: в поиске адекватных ответов /З. Т. Голенкова, Е. Д. Игитханян//Социологические исследования. -2008. -№ 7. -С. 75-85.

- Заславская, Т. И. Социетальная трансформация российского общества. Деятельностно-структурная концепция /Т. И. Заславская. -М.: Дело, 2002. -568 с.

- Калачикова, О. Н. Факторы риска в сфере общественного здоровья: образ жизни /О. Н. Калачикова, П. С. Корчагина//Регион: экономика и социология. -2015. -№ 1. -С. 108-123.

- Малева, Т. М. Средние классы на различных этапах жизненного пути /Т. М. Малева, А. Я. Бурдяк, А. О. Тындик//Журнал Новой экономической ассоциации. -2015. -№ 3 (27). -С. 109-138.

- Мареева, С. В. Ценности и установки российского среднего класса в период экономического кризиса /С. В. Мареева//Общественные науки и современность. -2016. -№ 4. -С. 65-77.

- Маркс, К. Теории прибавочной стоимости /К. Маркс, Ф. Энгельс//Сочинения. -2-е изд. -М., 1960. -Т. 26. -Ч. II. -703 с.

- Райт, Э. Классовая структура американского общества /Э. Райт, С. Костелло, Д. Хейчен, Дж. Спрейг//Социологические исследования. -1984. -№ 1. -С. 152-163.

- Райт, Э. О. Марксистские концепции классовой структуры /Э. О. Райт//Рубеж. Альманах социальных исследований. -2000. -№ 15. -С. 36-85.

- Средний класс в современной России. Опыт многолетних исследований /под ред. М. К. Горшкова, Н. Е. Тихоновой. -М.: Весь Мир, 2016. -368 c.

- Тихонова, Н. Е. Влияние кризиса на жизнь российского среднего класса /Н. Е. Тихонова//Общественные науки и современность. -2016. -№ 4. -С. 48-64.

- Шабунова, А. А. Общественное развитие и демографические вызовы современности /А. А. Шабунова//Проблемы развития территории. -2014. -№ 2 (70). -С. 7-17.

- Шабунова, А. А. Тенденции демографического старения населения Российской Федерации и пути их преодоления /А. А. Шабунова, В. Н. Барсуков//Проблемы развития территории. -2015. -№ 1. -С. 76-87.

- Шкаратан, О. И. Новый средний класс и информациональные работники на российском рынке труда /О. И. Шкаратан, С. А. Инясевский, Т. С. Любимова. -Общественные науки и современность. -2008. -№ 1. -С. 5-27.

- Edwards, K. Too young to be old: The roles of self-threat and psychological distancing in social categorization of the elderly /K. Edwards, J. Wetzler//Journal of Language & Social Psychology. -1998. -№ 12 (3). -P. 207-223.

- Feuer, L. S. The Conflict of Generation. The Character and Significance of Student Movement /L. S. Feuer. -N. Y., 1969. -543 p.

- Gouldner, A. W. The Future of Intellectuals And The Rise Of The New Class /A. W. Gouldner. -N. Y.: Seabury, 2000. -308 p.