Статистические характеристики поля апертурной случайной антенны

Автор: Маслов Олег Николаевич, Раков Александр Сергеевич, Силкин Алексей Андреевич

Журнал: Инфокоммуникационные технологии @ikt-psuti

Рубрика: Новые информационные технологии

Статья в выпуске: 2 т.10, 2012 года.

Бесплатный доступ

Статья содержит описание предметной области и исходных данных для статистического имитационного моделирования (СИМ) характеристик поля антенной решетки, которая состоит из трех прямоугольных апертур. Данная антенная решетка возбуждается случайным сигналом и представляет собой апертурную случайную антенну (СА). В статье представлены результаты исследования методом СИМ статистичес ких характеристик напряженности поля апертурной СА. Распределения амплитудных и фазовых ошибок предполагаются равномерными в заданных достаточно широких пределах. Методика СИМ основана на применении метода Монте-Карло, эта методика использует разработанную авторами новую процедуру «разыгрывания» случайных ошибок с произвольными законами распределения.

Апертурная случайная антенна, статистические характеристики, метод статистического имитационного моделирования

Короткий адрес: https://sciup.org/140191551

IDR: 140191551 | УДК: 621.396.677;

Текст научной статьи Статистические характеристики поля апертурной случайной антенны

Типовые варианты реализации апертурных СА относятся к подклассу антенн со случайной конфигурацией и случайными характеристиками возбуждения, куда входят как одиночные СА, так и антенные решетки со случайным числом и расположением элементов [1-2]. Практическая значимость анализа и моделирования параметров таких СА обусловлена тем, что источники электромагнитного излучения (ЭМИ), связанные с формированием каналов утечки конфиденциальной информации (КИ) – апертурные утечки КИ [3], можно рассматривать как апертурные СА. Примерами апертурных СА являются дефекты герметичных по ЭМИ конструкций (щели, зазоры, поврежденные швы и стыки в экранирующих корпусах и камерах), технологические отверстия, двери и окна в помещениях, подлежащих защите (ПЗП), оборудованных для ведения переговоров, обмена и обработки КИ. С точки зрения статистической теории антенн (СТА) представляют интерес две проблемы: исследование процессов возбуждения апертурных СА исходными КИ-сиг-налами (имеющими в ряде случаев отличную от ЭМИ физическую природу) и анализ структуры ЭМИ, создаваемых ими во внешней среде, – кото- рые связаны, соответственно, с внутренней [4-5] и внешней [6-8] задачами электродинамики.

В [2; 4-5; 7-9] показано, что эффективным средством решения указанных задач является метод СИМ, использующий метод Монте-Карло. Возможности СИМ позволяют воспроизводить и анализировать структуру ЭМИ на разных расстояниях от СА и при разных вероятностных моделях случайных отклонений от заданных детерминированных значений пространственных координат, амплитуд, фаз и временных сдвигов сигналов, возбуждающих элементы СА (геометрических, амплитудных, фазовых и временных ошибок), что является традиционным содержанием СТА. Из новых задач можно отметить исследование стохастических поляризационных эффектов в СА разной конструкции; анализ и моделирование энергетического потенциала конкретных СА; построение вероятностных моделей сигналов, создаваемых СА, с целью сопоставления их с законами Релея, Райса и другими известными распределениями, а также с моделями, полученными в условиях применимости обобщенной центральной предельной теоремы теории вероятностей на основе семейства одномерных устойчивых законов [10-11].

Цель статьи – описание предметной области и определение исходных данных для проведения СИМ в рамках построения вербальной модели апертурной СА, а также анализ результатов СИМ применительно к возбуждаемой случайным КИ-сигналом СА, состоящей из трех прямоугольных апертур, которая моделирует поверхность стены ПЗП с окнами, ориентированными в направлении возможного перехвата КИ.

Вербальная и математическая модели СА. Исходные данные для проведения СИМ

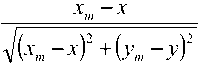

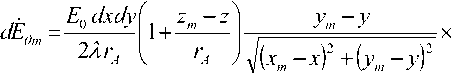

Геометрию решаемой задач иллюстрирует рис. 1. Трехэлементная апертурная СА расположена на поверхности SA , совпадающей с внешней стеной ПЗП и плоскостью X0Y прямоугольной системы глобальных координат; размеры одной прямоугольной апертуры Ixh, расстояние между соседними апертурами (шаг решетки вдоль оси y ) равняется d ; расстояние от SA до плоскости SМ , в которой определяется структура ЭМИ, равно RA ; расстояние от элемента СА, расположенного в точке МА на поверхности SA , до точки наблюдения МS на плоскости SМ есть rA .

Будем считать, во-первых, что источник КИ-сигнала, расположенный слева от SA в глубине ПЗП, создает на раскрыве СА сложное по структуре (неравномерное, несинфазное, стохастическое и т.п.) возбуждающее поле Eo с круговой частотой CO к, соответствующей k -ой гармонике его частотного спектра. Во-вторых, что возбуждающее СА поле можно представить в виде суперпозиции регулярной (квазидетерминированной) и нерегулярной (случайной) составляющих, как это принято в СТА. На регулярное поле, равномерное (или квазиравномерное) в пространстве по амплитуде и фазе, накладывается нерегулярная составляющая в виде совокупности амплитудных и фазовых случайных «ошибок» (далее без кавычек), представляющих собой случайные отклонения от равномерных распределений амплитуд и фаз.

В-третьих, если расположение и режим работы источника КИ, влияние конфигурации и инфраструктуры ПЗП, а также другие случайные факторы, воздействующие на СА, при постановке и решении внутренней задачи приемлемым (достаточно определенным и достоверным) образом описать не удается, взаимно независимые (или коррелированные) значения ошибок в рамках метода СИМ допустимо «разыгрывать» с помощью метода Монте-Карло для заданного априори вероятностного закона (равномерного, нормального, устойчивого и т.п.). При этом отметим, что возможности СИМ позволяют достаточно просто оценивать степень робастности вариантов решения внешней задачи и исследовать влияние кумулятивности исходных данных на точность и достоверность получаемых результатов – что представляется одним из важных достоинств данного метода [2; 4-5; 7-8]. Исходные данные для проведения СИМ могут быть конкретизированы и уточнены экспериментальным путем на моделях и в реальных ПЗП, а в тестовых случаях – при помощи упрощенных расчетных соотношений.

При переходе от вербальной к математической модели апертурной СА будем считать, что элемент СА, расположенный в точке МА , представляет собой излучатель Гюйгенса dS = dx-dy, в котором виртуальный электрический ток 1Э = Eo dx! ZQ ; магнитный ток 41 — Eq dy, и для гармонического режима работы излучателя комплексная амплитуда его напряженности поля в локальной системе совмещенных прямоугольных x ; y ; z и сферических r ; 9; ф координат (см. рис. 2) представляет собой [8]

_ Eodxdy . / x_ dEe = —-------sin ф (I + cos 9) e, dE = ^ ^X^ cos ф (1 + cos 61) e~'"'',(1)

^TA где A = 2л Vo !o) k – длина волны, соответствующая гармонике CO k"i Eo И Zq — соответственно, волновое сопротивление и скорость света в окружающей среде; x; y; z – прямоугольные глобальные координаты точки МА на плоскости SA ; xm; ym; zm – прямоугольные глобальные координаты точки МS на плоскости SM ; другие обозначения соответствуют рис. 1-2.

Отметим, что в (1) учтено предполагаемое равенство значений волнового сопротивления среды в апертуре СА и внешнем пространстве, а также что расстояние 4 =>i5I-xf+U4^yf4z^ здесь соответствует условию krA >> 1 для дальней (волновой) зоны Фраунгофера, где k = 2л IX – волновое число, а размеры каждого излучателя Ex ® dx и Ay ~ dy должны соответствовать kEx « 1; kEy « 1, и это необходимо будет учитывать при разбиении апертуры СА на элементы с учетом текущих значений rA и X.

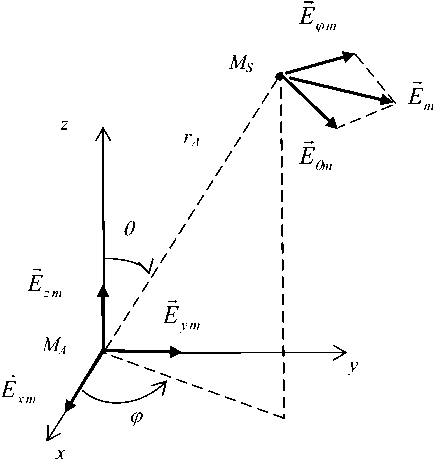

Выполним преобразование локальных сферических и прямоугольных координат

. у X sin ф = ^ ; COS ф = . =

Vx2+y2 yx-^y- и преобра зование при переходе от локальных прямоугольных координат к глобальным координатам:

sin^p = Ут V ;

Xхrn --v)2 +(z„ -y)2

COS ф =

Рис. 2. Расположение излучателя Гюйгенса dS = dx-dy в точке МА(х\ у) на плоскости SA в совмещенной системе прямоугольных и сферических глобальных и локальных координат

cos 9 =——

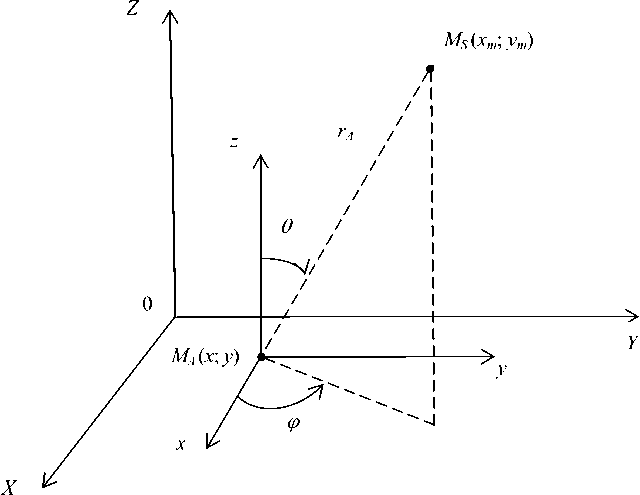

*'а после чего получим (1) как

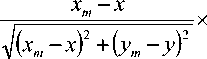

y ). Ориентацию указанных составляющих вектора E в точке наблюдения MS ( xm ; ym ) для излучателя, размещенного в центре координат, иллюстрирует рис. 3 – где ортогональные составляющие в прямоугольных координатах условно показаны в точке MA .

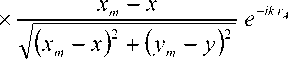

dE,

Eo dx dy

IX rA

zm — z

ГА

Представим (2) в тригонометрической форме

х [cos(^r () - / sin(h; ()];

dE„m

Eodxdy ( ! zm -z

x [cos(^r4) - i si n(A/;l)]

Рис. 3. Пространственная ориентация составляющих вектора Em

и разложим составляющие и по базису глобальной системы прямоугольных координат, чтобы рассчитать суперпозицию полей от совокупности произвольно расположенных излучателей MA ( x ;

Правильность последующих преобразований контролируется по двум условиям: во-первых, ортогональные составляющие E' m в точке наблюдения для глобальной и локаль-

ной систем прямоугольных координат должны быть равны между собой, так как орты у этих систем параллельны друг другу; во-вторых, модуль вектора Е должен быть одинаковым в любой системе координат. Поскольку dE9m = (х0 cos^> cos5 + у0 sin#? cos5-

-

- z0 sin0^,„;

dE^ = (-x0 sin ф + y0 cos^2) dE^, (4) получаем в комплексной форме dExm = dЁ9m cosy cos0 - dE^ sin^;

dEym = dЁвm &тф cos 5 + dE^ cosp; (5)

dEzm = —dE9m sin 5, и в итоге dE xm = dEm0 (cos 0 - 1) sin ф cos ф x . x [cos (kr 4) - z sin (kr4)];

dEym = dEm0 (sin2 ф cos 0 + cos2 ф^ x . (6) x [cos (At^ ) - z sin ^krA)];

dE,m = -dEnM sin ф sin 0 [cos (Ar,) - г sin (krA)]

EMxdv_ где dEm0 =------— (l + cos5). Модуль ком- комплексной амплитуды вектора, соответствующего правой части (6), равняется dEm0, поэтому второе условие здесь выполняется. Выделив в (6) действительные и мнимые части, можно интегрировать их по апертуре СА путем численного суммирования, поскольку орты Х(рУ(Мо у глобальной и локальной систем прямоугольных координат одинаковы и не меняют свою ориентацию при перемещении точки наблюдения Ms в окружающем пространстве – то есть первое условие при этом выполняется автоматически.

Результатом интегрирования (6) по всем трем прямоугольным апертурам, входящим в состав СА (см. рис. 1), являются действительные и мнимые части составляющих напряженности поля f; Ev; E_ . Модуль напряженности поля при этом есть

\Ё I = [(Re Ё ) + (imE Y + (Re Ё ) +

' / / <7)

+ (lm£v )2 + (Re£, )2 + (imE. )2 ]1/2.

Метод моделирования коррелированных ошибок в апертуре СА

Амплитудные и фазовые ошибки вводятся в (5)-(6) принятым в СТА и оговоренным выше способом:

Ёт0 = Е0(1 + аЕ)ехр(-]фЕЕ (8)

где aE = ML / Eo; ML – амплитудная ошибка; Фе – фазовая ошибка. Тогда (6) в прежних обозначениях будет иметь вид dExm = dEm0 (1 + aE )(cos 5-1) sin ф cos ф x x [cos (h-4 + фЕ)- z sin ^krA + фЕ)];

dEym = dEm0 (\ + aE )(sin2 ф cos5 + cos2 ф^ x ^ x [cos(Az'4 + фЕ ) - z sin (krA + фЕ)];

dE.m = -dEm0 (1 + aE ) sin ф sin 0 x x [cos (krA +фЕ)-1 sin (krA + фЕ )].

Значения ошибок aE и Фе ’ которые фигурируют в (9), в рамках метода СИМ необходимо «разыгрывать» методом Монте-Карло для заданных законов распределения этих ошибок [4-5] и с учетом их возможной корреляционной зависимости друг от друга. Схема моделирования при этом такова: амплитудные aF и фазовые Фе ошибки можно считать взаимно независимыми [7], однако их собственными пространственными связями пренебрегать нельзя. В то же время разыгрывать независимые значения ошибок, а затем производить их преобразование в последовательности коррелированных ошибок по аналогии с [9] тоже нельзя – поскольку в данном случае матрица преобразования, с учетом множества элементов Гюйгенса, используемых в расчетах, оказывается неприемлемо большой.

Поэтому вместо общепринятых в СТА моделей коэффициента пространственной корреляции вида R,„„ =exp[-(r„ -F,J2/E2] и Rnm ^exp(-|r„ -rm\/R0\ где ^0 – радиус корреляции ошибок для элементов СА с координатами rn и rm , было предложено ввести эффективный кластерный коэффициент корреляции Rg , который способен принимать два дискретных значения: R3 = 1 в пределах каждого кластера в апертуре СА и ^3 = 0 за пределами данного кластера. Другими словами, значения однотипных ошибок предполагаются постоянными: aE = const и ^P E = const в пределах каждого кластера, а от кластера к кластеру изменяются случайным и независимым друг от друга образом. Поскольку в данном случае геометрические размеры (определяющие площадь) прямоугольного кластера выполняют роль радиуса пространственной корреляции R 0 9 усилению связи между однотипными ошибками (росту r о) соответствует уменьшение числа кластеров NK в составе апертурной СА, а ослаблению корреляционной связи (уменьшению 7?0), напротив – увеличение числа кластеров NK.

Предложенная модель ориентирована специально на исследование апертурной СА с применением метода СИМ и в какой-либо дополнительной адаптации – в отличие, например, от [9], не нуждается. При тестировании СИМ-модели можно исходить из того, во-первых, что в обоих предельных случаях: при NK. = 1 (что эквивалентно R о >> Lm , где Lm – максимальный линейный размер СА) и при NK. >> 1 (что эквивалентно Lm >> 7? 0 ) влияние ошибок на уровни напряженности поля СА является минимальным, поэтому распределения E(SM) или E4SM) наплоскости М (см. рис. 1) при наличии и отсутствии ошибок будут отличаться друг от друга на величину погрешности проводимого компьютерного (численного и имитационного) эксперимента. Во-вторых, что между предельными значениями NK. = 1 и NK. >> 1 должен быть (или может быть) вариант, соответствующий максимальному влиянию коррелированных ошибок Q E и Фе на функцию указанных распределений напряженности поля СА.

Для проверки обоих утверждений методом СИМ были исследованы реализации распределения E4sM^ для семи моделей пространственной корреляционной связи между ошибками в трехэлементной апертурной СА:

-

1) при отсутствии кластеров, когда в СА все QE COnSt и фЕ = const, то есть ошибки на форму E\SM) не влияют;

-

2) при NK. = 1, когда в пределах каждой из трех апертур в составе СА (см. рис. 1) значения aE = const и фЕ = const, но при переходе от апертуры к апертуре ошибки изменяются независимым друг от друга образом;

-

3) при NK. = 4, когда в пределах 1/4 площади каждой из трех апертур в составе СА значения aE = const и фЕ = const, но при переходе от одной части апертуры к другой и от апертуры к апертуре ошибки изменяются случайным и независимым друг от друга образом;

-

4) при NK. = 16, когда вышесказанное относится к 1/16 площади каждой из трех апертур в составе СА;

-

5) при NK. = 64, когда вышесказанное относится к 1/64 площади каждой из трех апертур в составе СА;

-

6) при NK. = 256, когда вышесказанное относится к 1/256 площади каждой из трех апертур в составе СА;

-

7) при NK. = NГ. , где NГ. >> 1 – число элементов Гюйгенса в составе СА.

По результатам СИМ был сделан вывод о том, что наихудшим случаем, с точки зрения влияния на неискаженную ошибками функцию E\SMV является вариант NK. = 1 – отсюда следует, что разыгрывать независимые ошибки с помощью метода Монте-Карло [4-5] достаточно лишь при переходе от одной апертуры в составе трехэлементной СА к другой. Отметим также, что предлагаемый способ учета влияния корреляционных связей между ошибками в апертуре является достаточно гибким и универсальным в том смысле, что позволяет исследовать свойства СА вне зависимости от режима ее работы (гармонический, шумовой, импульсный и т.д. [7]).

Комплексное тестирование программы расчета характеристик апертурной СА

Тестирование проводилось в четыре этапа: на первом этапе качественно проверялись косвенные признаки правильности работы детерминированной части программы: по характеру пространственно-углового распределения (динамика уровней, симметричность относительно оси Z на рис. 1 и т.п.) действительных и мнимых частей составляющих Ex; Ev и E_ в пределах плоскости SМ с размерами 20×20 м2 для трехэлементной решетки синфазно возбужденных апертурных СА (подробнее см. далее) в отсутствие амплитудных и фазовых ошибок. На втором этапе рассчитанные уровни Ex^ Ey И Ez в волновой зоне Фраунгофера для уединенной прямоугольной апертуры на расстояниях R>2L4A, где L – максимальный размер апертуры; λ – длина волны, сопоставлялись с аналитическим результатом Eo для прямоугольной синфазной излучающей поверхности [6].

Критерием количественной оценки при этом была относительная погрешность 5e =(|Ё|- EnMEn, где ^ соответствует (7) с учетом E v » Ez и Ex = 0. На третьем этапе, по аналогии с [4-5], контролировались процедуры «разыгрывания» методом Монте-Карло слу-

Таблица 1. Результаты тестирования программы определения Re( Ev._ ); Im( Ev._) на частоте 1 МГц

|

Точка на SM |

-10 |

-5 |

0 |

5 |

10 |

|

МЁ0 |

6,20839-10"4 |

6,96274-10"4 |

7,24619-10"5 |

6,96274-Ю"4 |

6,20839-10"4 |

|

Im( Ёу ) |

-4,84577-10"4 |

-5,16098-10"4 |

-5,27626-10"4 |

-5,16098-Ю"4 |

-4,84577-Ю"4 |

|

Ке(Ё:) |

2,0519-10"4 |

1,14995-Ю"4 |

-1,86194-Ю"19 |

-1,14995-Ю"4 |

-2,0519-10"4 |

|

Im( Ё.) |

-1,6077-10"4 |

-8,55825-10"5 |

—1,35104-Ю'19 |

8,55825-Ю"5 |

1,6077-Ю"4 |

Таблица 2. Результаты тестирования программы определения Re( Ev. _); Im ( Ev., ) на частоте 100 МГц

|

Точка на SM |

-10 |

-5 |

0 |

5 |

10 |

|

МЁ0 |

-3,706-10"2 |

4,258-Ю"2 |

8,880-Ю"2 |

4,258-10"2 |

-3,706-Ю"2 |

|

ШЁ^ |

8,497-Ю"3 |

-5,888-Ю"2 |

-9,673-10"3 |

-5,888-Ю"2 |

8,497-10"3 |

|

МЁЛ |

-1,Ю0Ю"2 |

4,853-10"3 |

1,004-10"14 |

-4,853-Ю"3 |

1,100-Ю"2 |

|

1т(£.) |

5,959-Ю"3 |

-1,105-Ю"2 |

-3,188-Ю"15 |

1,105-Ю"2 |

—5,959-Ю"3 |

Таблица 3. Результаты тестирования программы определения Re( Ё _); Im ( Еу. _) на частоте 0,5 ГГц

|

Точка на SM |

-10 |

-5 |

0 |

5 |

10 |

|

МЁ0 |

-4,65857-10"3 |

-8,81731-10"2 |

0,352541 |

-8,81731-Ю"2 |

-4,65857-Ю"3 |

|

Im( Ёу ) |

0,101535 |

-9,25303-10"2 |

-0,210944 |

-9,25303-10"2 |

0,101535 |

|

Re(K) |

2,34612-10"3 |

-1,78865-Ю"2 |

-6,61333-Ю"18 |

1,78865-Ю"2 |

-2,34612-10"3 |

|

Im( Ё,) |

2,97967-10"2 |

-9,30067-Ю"3 |

1,11519-Ю"16 |

9,30067-Ю"3 |

-2,97967-10"2 |

Таблица 4. Результаты тестирования программы определения Rel E^ _); Im(£'v.T) на частоте 1 ГГц

|

Точка на SM |

-10 |

-5 |

0 |

5 |

10 |

|

^(Ёу) |

0,104 |

-0,233 |

0,309 |

-0,233 |

0,104 |

|

1т( Ёу) |

-1,601-10"2 |

-5,442-Ю"2 |

-0,539 |

-5,442-Ю"2 |

-1,601-Ю"2 |

|

Re(£.) |

3,063-Ю"2 |

-2,606-Ю"2 |

-1,ЗО5-Ю"13 |

2,606-Ю"2 |

-3,063-10"2 |

|

1т( Ё.) |

-5,459-10"3 |

-7,015-Ю"3 |

-2,665-10"14 |

7,015-10"3 |

5,459-10"3 |

чайных значений ^ е ^ Фе ’ фигурирующих в (9), для заданных законов распределения этих ошибок и с учетом их корреляционной зависимости (или независимости) друг от друга. На четвертом этапе определялись уровни Ех; Е у и Е-_ при полностью коррелированных ошибках (для NK = 1) и при отсутствии ошибок а Е; фЕ в рассматриваемой трехэлементной СА – в соответствии с высказанным предложением использовать меру различия между ними для оценки погрешности проводимого компьютерного (численного и имитационного) эксперимента.

Результат тестирования иллюстрирует таблицы 1-3, где в качестве примера представлены значения ^ЕУ^ и \шЕ..ф для рассматриваемой трехэлементной апертурной СА на частотах 1 МГц; 10 МГц;

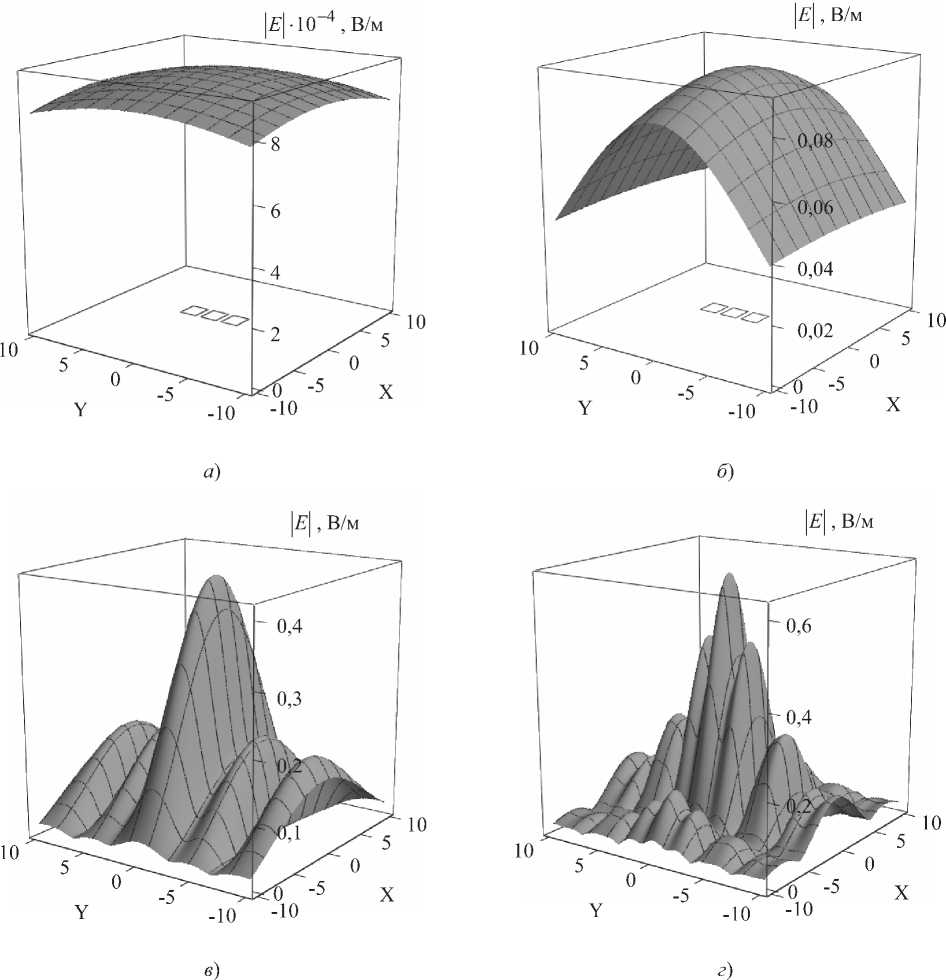

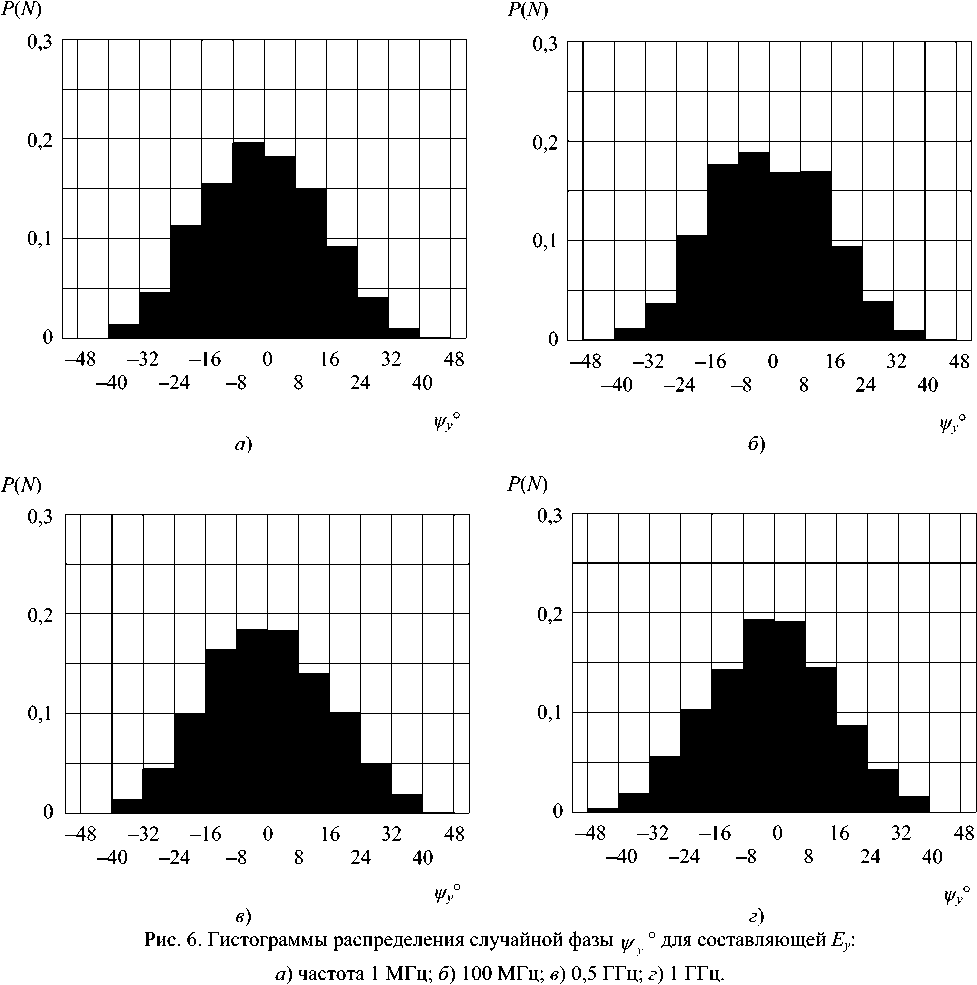

Рис. 4. Распределения модуля £ в пределах плоскости SmC размерами 20x20 м2 для трехэлементной решетки апертурных СА при отсутствии амплитудных и фазовых ошибок:

а) частота 1 МГц; б) 100 МГц; в) 0,5 ГГц; г) 1 ГГц.

0,5 ГГц и 1 ГГц соответственно, полученные двумя указанными способами в пяти точках на плоскости SМ с координатами Z = RА = 30 м; Y = 0; ±5 м; ±10 м (см. рис. 1), которые оказались совпадающими между собой до всех указанных цифр. Приведенные в таблицах 1-3, а также полученные на предыдущих этапах данные позволяют считать итоги тестирования вполне удовлетворительными и приступить к анализу статистических характеристик напряженности поля рассматриваемой апертурной СА.

Статистические характеристики амплитуды и фазы комплексного вектора напряженности поля апертурной СА

На рис. 4 а-в представлены графики распределения модуля 1^1 в пределах плоскости SМ с размерами 20×20 м2 для трехэлементной решетки апертурных СА с параметрами l = 1,8 м; h = 1,5 м; d = 0,5 м при RА = 30 м (здесь и далее обозначения а-в соответствуют частотам 1 МГц; 100 МГц; 0,5

PW

0,3

0,2

0,1

-30 -20 -10 0 10 20

д£, %

а)

Р(М

PW

0,3

О

0,2

0,1

-40 -30 -20 -10 0 10 20

-35 -25 -15 -5 5 15

-70 -50 -30 -10 10 30 50

-60 -40 -20 0 20 40

5Е, %

5Е, %

в)

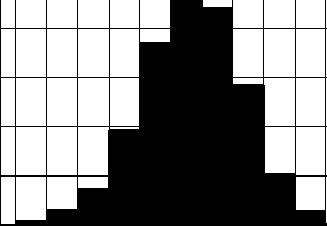

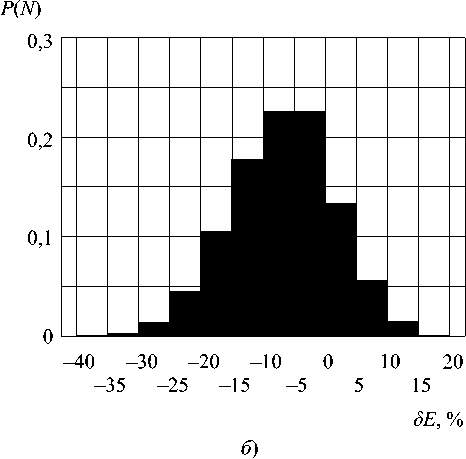

Рис. 5. Гистограммы распределения относительной погрешности 6е, % для модуля S

а) частота 1 МГц; б) 100 МГц; в) 0,5 ГГц; г) 1 ГГц.

ГГц и 1 ГГц) в случае отсутствия амплитудных аЕ и фазовых Фе ошибок.

Данные рис. 4 отражают характер структуры ЭМИ в представляющей интерес с точки зрения защиты КИ достаточно обширной пространственно-частотной области.

Совместное влияние амплитудных аЕ и фазовых Фе ошибок на модуль напряженности поля в точке Z = RА = 30 м; Y = 0 иллюстрируют представленные на рис. 5а-в гистограммы P(dE) = W„/W() относительных случайных отклонений ^ =(|£|-|FJ)/|£J, в процентах, где 1^1 " N – модули комплексных амплитуд напряженности поля (точки сверху опущены), найденные согласно (7) с помощью метода СИМ. Закон распределения ошибок – равномерный в пределах аЕ [–0,2; 0,2] и Фе [–45°; 45°].

Гистограммы на рис. 5 построены для наихудшего с точки зрения искажения формы распределений, показанных на рис. 4, случая NK = 1, при наличии и отсутствии ошибок соответственно; Wn – число значений |S| ’ попадающих в n -ый интервал на оси абсцисс; W 0 = 103 – общее число реализаций |е| . По гистограммам, аналогичным приведенным на рис. 5, могут быть найдены оценки среднего значения, дисперсии, доверительного интервала и др., необходимые для проектирования систем защиты КИ.

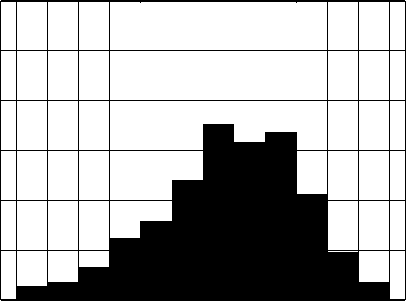

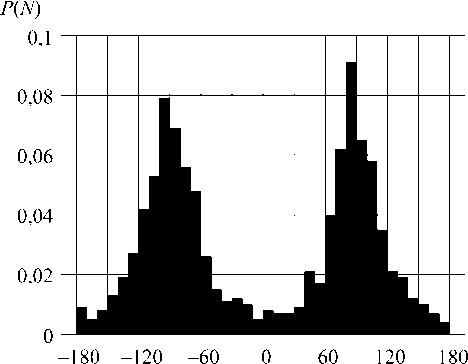

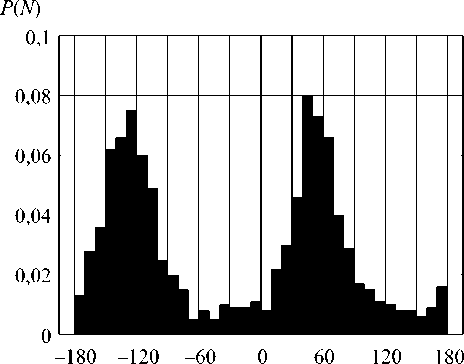

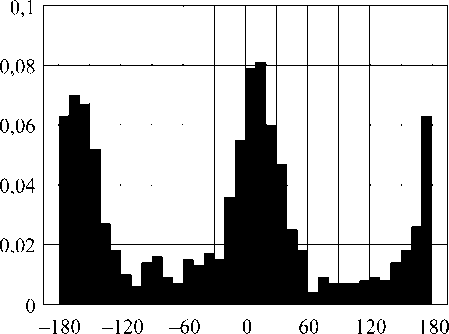

На рис. 6 представлены гистограммы Р(ψ°) значений случайного фазового угла

= arctg

lm(E,)'

i^J

- WyO >

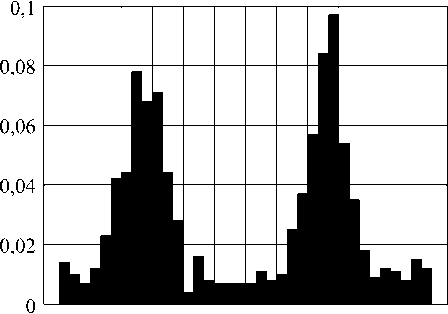

где нижние индексы z относятся к E , приведены на рис. 7. Значения углов Vy^ VzO и их разности на частотах 1 МГц; 100 МГц; 0,5 ГГц и 1 ГГц представлены в таблице 4.

где ^ vO – фаза ET при отсутствии ошибок, аналогичные приведенным на рис. 5. Гистограммы P(Ey°) случайной разности фаз

ipv -yp = arctg

Im(£v)' КеШ,

- arctg

ImfcJ'

<),

- ^, 0 + VzO

Таблица 4. Фазы составляющих Ev; E. и их разность при отсутствии ошибок

|

Частота |

1 МГц |

100 МГц |

0,5 ГГц |

1 ГГц |

|

^, o ° |

-36,06° |

-6,2° |

-30,9° |

-60,2° |

|

VzO ° |

144,04° |

161,1° |

93,4° |

7,4° |

|

VyO-VzO° |

-180,1° |

-167,3° |

-124,3° |

-67,6° |

PW

-150 -90 -30 30 90 150

-180 -120 -60 0 60 120 180

-150 -90 -30 30 90 150

P(N)

-150 -90 -30 30 90 150

-150 -90 -30 30 90 150

в)

УгУ:?

Рис. 7. Гистограммы распределения случайной разности фаз у/, ° - у/.°: а) частота 1 МГц; 6) 100 МГц; в) 0,5 ГГц; г) 1 ГГц

Данные рис. 7, с учетом результатов расчета амплитуд составляющих Ех ; Е и Е , позволяют исследовать поляризационные свойства рассматриваемой СА. Поскольку в данном случае Ev » Е, , а Ех = 0, в центральной точке Z = RА = 30 м; Y = 0 на частотах до 0,5 ГГц для большинства реализаций |Е| имеет место сто х астическая эллиптическая поляризация вектора Е , где левое и правое направления вращения практически равновероятны, а поляризационный эллипс сильно вытянут и ориентирован вдоль горизонтальной оси Y (см. рис. 1). На частоте 1 ГГц ситуация иная: здесь чаще всего имеет место стохастическая поляризация, близкая к линейной.

При необходимости из гистограмм, аналогичных представленным на рис. 6-7, также может быть извлечена информация относительно числовых характеристик фазовых распределений всех составляющих напряженности поля СА в заданной пространственно-частотной области.

Заключение

Актуальность и значимость исследования СА методом СИМ обусловлены практическим применением этого одного из наиболее перспективных направлений развития СТА в интересах проектирования систем активной защиты КИ [8; 12]. Теоретический интерес представляют возможности СИМ, связанные с исследованием структуры ЭМИ на разных расстояниях от СА и при разных вероятностных моделях амплитудных и фазовых ошибок, что является основным и традиционным содержанием СТА. Кроме того, представленные в настоящей статье результаты анализа и моделирования характеристик апертурной СА в гармоническом режиме целесообразно дополнить аналогичными данными, относящимися к шумовому, импульсному и радиоимпульсному режимам работы СА [7], что также представляет интерес для проектирования перспективных систем защиты КИ.

Список литературы Статистические характеристики поля апертурной случайной антенны

- Маслов О.Н. Случайные антенны//Электросвязь. №7, 2006. -С. 12-15.

- Алышев Ю.В., Маслов О.Н., Рябушкин А.В. Методы и средства исследования эффективности случайных антенн//Антенны. №4 (131), 2008. -С. 59-65.

- Маслов О.Н., Шашенков В.Ф. Электромагнитное экранирование оборудования и помещений//Приложение к журналу «Инфокоммуникационные технологии». Вып. 7, 2011. -256 с.

- Маслов О.Н. Возможности и перспективы применения метода СИМ при решении внутренних задач СТА//ИКТ. Т.8, №2, 2010. -С. 8-22.

- Маслов О.Н., Раков А.С. Статистическое имитационное моделирование характеристик сигнала возбуждения САФАР//ИКТ. Т.4, №1, 2006. -С. 45-52.

- Кочержевский Г.Н. Антенно-фидерные устройства. М.: Связь, 1972. -472 с.

- Алышев Ю.В., Маслов О.Н., Раков А.С., Рябушкин А.В. Исследование случайных антенн методом статистического имитационного моделирования//Успехи современной радиоэлектроники. №7, 2008. -С. 3-41.

- Маслов О.Н. Применение метода статистического имитационного моделирования для исследования случайных антенн и проектирования систем активной защиты информации//Успехи современной радиоэлектроники. №6, 2011.С. 42-55.

- Маслов О.Н., Раков А.С. Направленные свойства линейной случайной антенны с учетом корреляционной связи между ошибками//Антенны. №3, 2010. -С. 54-62.

- Маслов О.Н. Устойчивые распределения и их применение в радиотехнике. М.: Радио и связь, 1994. -152 с.

- Маслов О.Н., Раков А.С. Имитационное моделирование распределений модуля случайного многомерного вектора//ИКТ. Т.3, №4, 2005. -С. 53-56.

- Маслов О.Н. О моделировании риска принятия решений в области обеспечения информационной безопасности//Защита информации. №4, 2011. -С. 16-20; №5, 2011. -С. 12-15.