Статистические исследования продолжительности солнечных вспышек малой мощности

Автор: Боровик А.В., Жданов А.А.

Журнал: Солнечно-земная физика @solnechno-zemnaya-fizika

Статья в выпуске: 2 т.4, 2018 года.

Бесплатный доступ

Работа является продолжением серии работ, посвященных исследованию временных параметров солнечных вспышек в линии Нα. По данным международного вспышечного патруля за период 1972-2010 гг. определены средние продолжительности вспышек различных баллов и классов площади. Установлено, что 94.6 % вспышек имеют продолжительность не более 60 мин. Для 90 % вспышек с мин время жизни составляет 2.1-3.3 ч. В редких случаях вспышки могут существовать порядка 12 ч. Время жизни мощных солнечных вспышек не превышает 8.3 ч. Установлено, что продолжительности солнечных вспышек зависят от особенностей их развития. Самые короткие времена жизни имеют вспышки с одним центром повышенной яркости внутри вспышечной области, самые продолжительные - двухленточные вспышки и вспышки, демонстрирующие несколько всплесков интенсивности. Подтверждено, что с увеличением класса площади и яркости вспышек их продолжительность увеличивается.

Солнечная активность, солнечные вспышки

Короткий адрес: https://sciup.org/142220284

IDR: 142220284 | УДК: 523.98 | DOI: 10.12737/szf-42201803

Текст научной статьи Статистические исследования продолжительности солнечных вспышек малой мощности

Временные параметры солнечных вспышек были подробно изучены еще в годы становления международного вспышечного патруля. Первые результаты, полученные по относительно небольшим выборкам данных, показали, что солнечные вспышки могут продолжаться от нескольких минут до 12 ч и более [Смит, Смит, 1966] .

К настоящему времени Международной службой Солнца накоплен достаточно большой статистический материал по солнечным вспышкам. Это дает возможность провести дополнительные исследования, уточнить временные параметры солнечных вспышек. В последние десятилетия к этой теме обращались в работах [Temmer et al., 2001; Giersch, 2013; Potzi et al., 2014] , однако детального анализа сделано не было.

Известно, что продолжительность солнечных вспышек складывается из двух характерных временных интервалов: начальной (флэш-фазы) и главной (основной) фазы. Подробно главная фаза была изучена в работе [Боровик, Жданов, 2017а]. Настоящая работа посвящена исследованию общей продолжительности солнечных вспышек. Особое внимание, как и в предыдущих работах, уделяется вспышкам малой мощности с площадью менее 2 кв. град.

БАЗА ДАННЫХ И ЕЕ АНАЛИЗ

Электронная база солнечных вспышек была сформирована на основе каталогов Solar Geophysical Data (SGD) и Quarterly Bulletin on Solar Activity за период с 1972 по 2010 г. В нее вошли параметры 123 801 вспышки, из которых 110 778 относились к вспышкам малой мощности, 11 280 — к классу площади 1 и 1743 — к мощным вспышкам классов 2–4. В исходных каталогах программными методами исправлены ошибки, исключено дублирование одних и тех же событий. Учтены случаи, когда станции не сообщали класс яркости, класс площади, время начала, максимума, окончания вспышки и др.

Как известно, данные международного вспышечного патруля страдают неоднородностью [Ал-тынцев и др., 1982] . Продолжительности вспышек в групповых сообщениях по данным разных станций часто не совпадают. Чтобы оценить дисперсию в группах, были определены среднеквадратичные отклонения продолжительности вспышек σ:

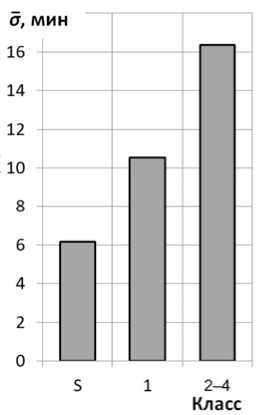

а=JS %(x- x), где n — количество сообщений разных станций о данной вспышке. Среднеквадратичные отклонения затем усреднялись по соответствующим баллам и классам площади (табл. 1, рис. 1). Предварительно из групп были исключены обобщенные данные и данные, полученные визуально и при плохих условиях наблюдения, а также отмеченные классификаторами неопределенности моментов начала и окончания вспышки D, E, U и *. Число проанализированных групп Ngr указано во втором столбце табл. 1.

Полученные результаты показывают, что с ростом класса площади и балла вспышек 5 постепенно увеличивается от 5.2 до 17.8 мин.

Чтобы снизить дисперсию, обычно привлекают большие выборки данных или используют наблюдения отдельной станции. В настоящей работе реализованы оба подхода.

|

Таблица 1 |

|||

|

N gr |

а |

||

|

SF |

8433 |

5.2 |

|

|

SN |

2991 |

6.5 |

|

|

SB |

699 |

6.7 |

|

|

1F |

161 |

7.0 |

|

|

1N |

469 |

9.8 |

|

|

1B |

395 |

10.2 |

|

|

(2–4)F |

13 |

10.7 |

|

|

(2–4)N |

65 |

10.6 |

|

|

(2–4)B |

161 |

17.8 |

|

|

S |

16352 |

6.2 |

|

|

1 |

1697 |

10.5 |

|

|

2–4 |

359 |

16.4 |

|

Рис. 1 . Изменение а в зависимости от класса площади вспышек

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ СОЛНЕЧНЫХ ВСПЫШЕК ПО ДАННЫМ ВСЕХ СТАНЦИЙ

Как и в работе [Боровик, Жданов, 2017а] , при оценке временных параметров солнечных вспышек на базу данных были наложены те же ограничения, что и при оценке дисперсии в группах (см. предыдущий раздел). Поскольку для малых вспышек на краю солнечного диска данные не столь надежны, как для вспышек вблизи центра, из базы данных были исключены вспышки классов площади S и 1 с долготой более 65°. Для крупных вспышек такое ограничение не вводилось. В группах, после применения вышеуказанных ограничений использовались данные той станции, которая в базе данных имела больше всего сообщений.

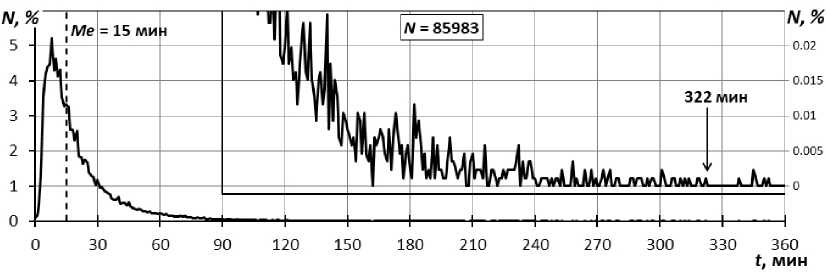

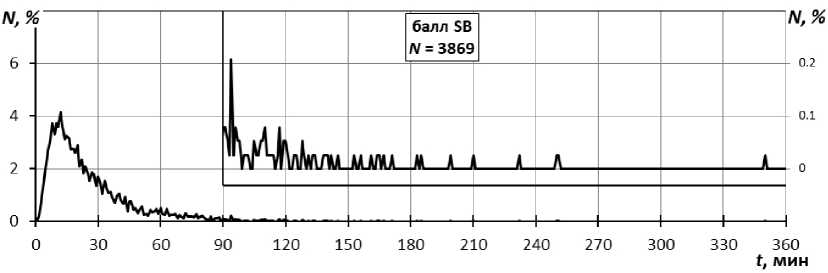

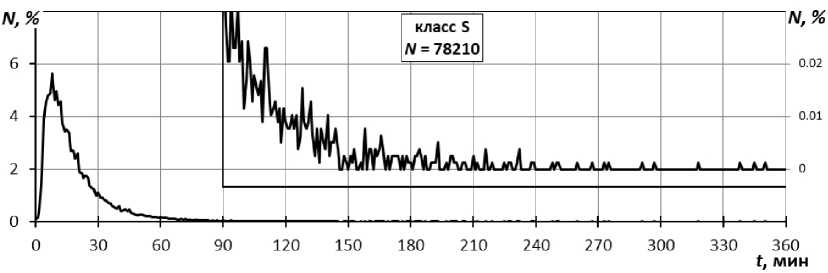

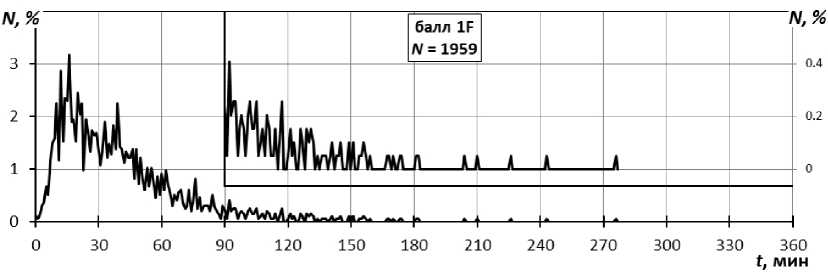

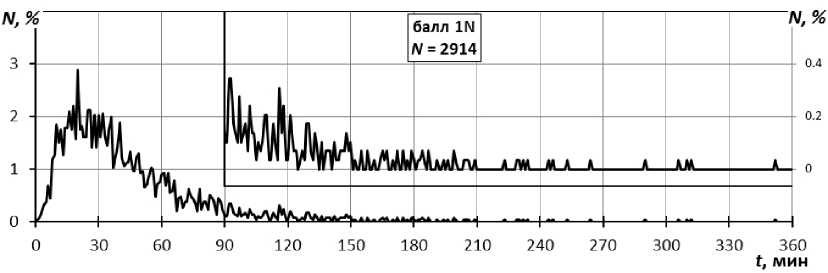

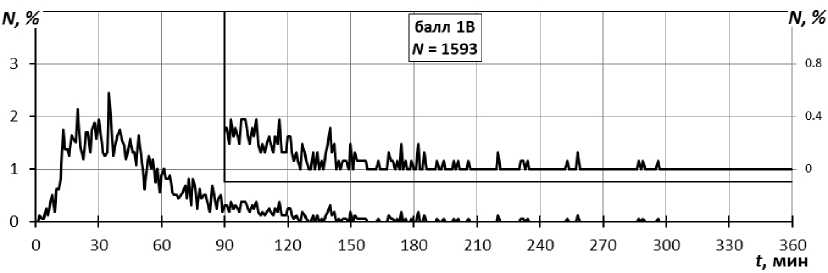

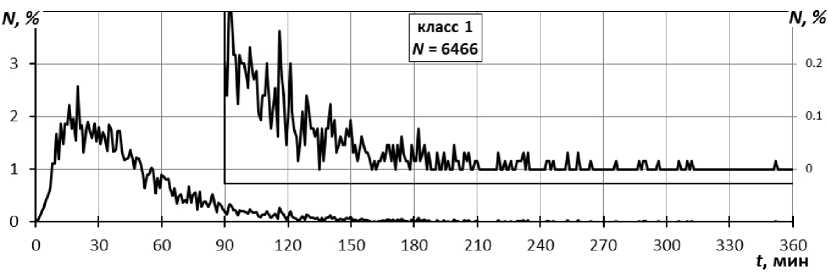

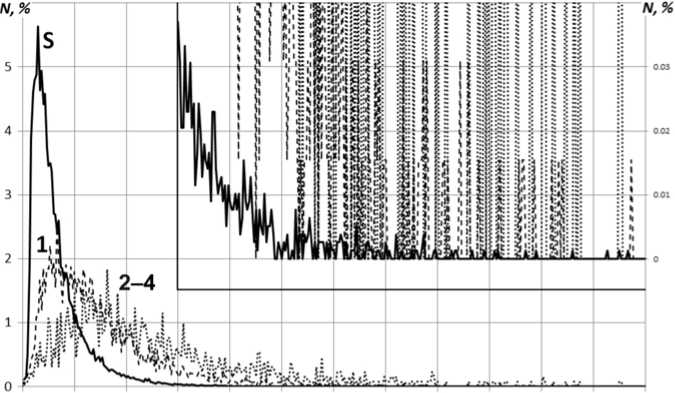

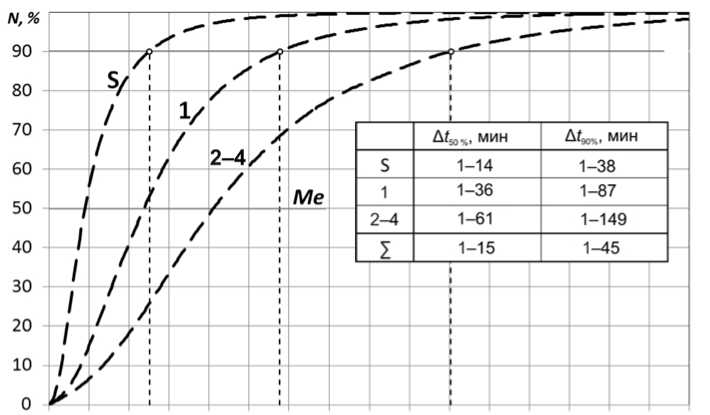

В результате селекции общее число вспышек составило 85 983. Распределение их по продолжительности (в процентах от общего числа вспышек с шагом в одну минуту) приведено на рис. 2. Вертикальной штриховой линией отмечено положение медианы. В увеличенном масштабе показан хвост распределения (рис. 2, ось справа).

Полученное распределение довольно асимметричное и протяженное. Продолжительность некоторых вспышек превышала 360 мин, поэтому размах распределения был ограничен 322 мин — временем, когда непрерывность распределения нарушалась. Неучтенные вспышки (15) составили 0.02 %. В дальнейшем статистические параметры вспышек оценивались только в границах этого временного интервала.

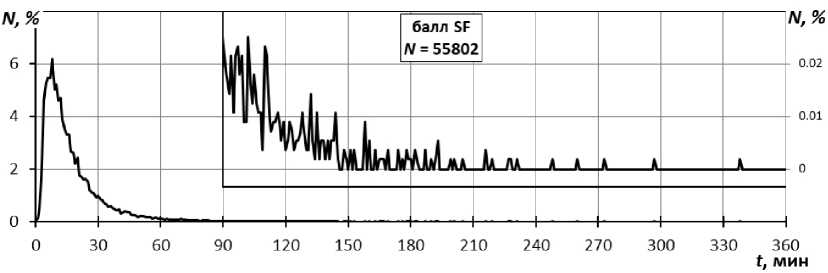

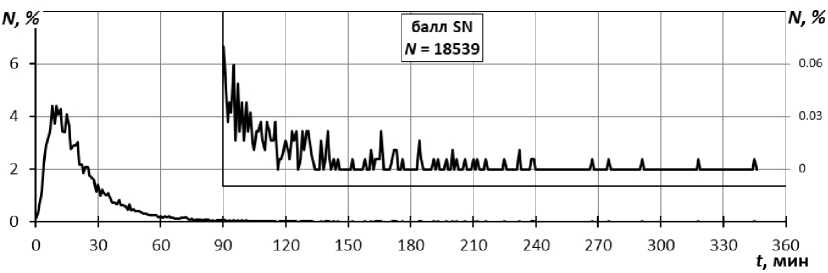

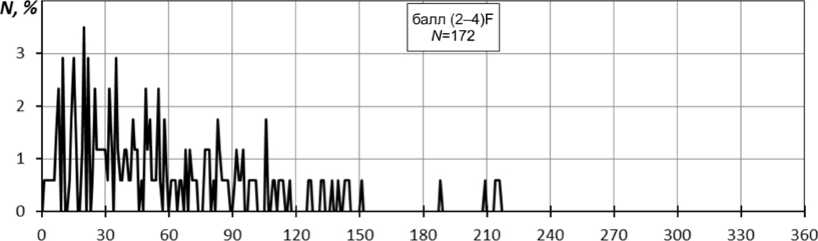

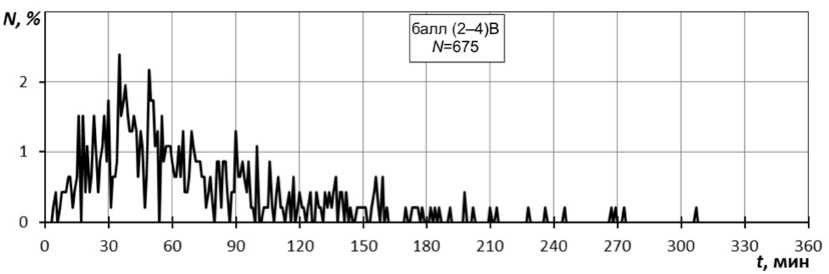

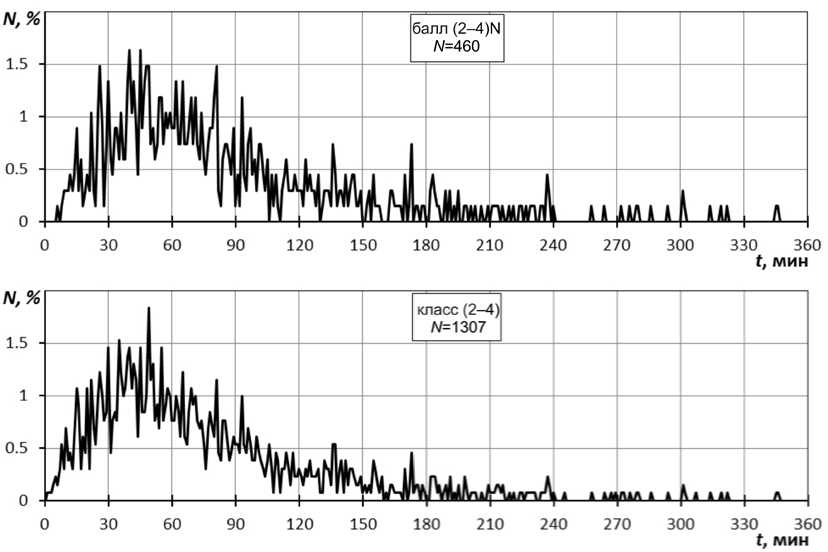

На рис. 3–5 приведены распределения вспышек по продолжительности для отдельных классов площади и баллов. Крупные вспышки, чтобы придать им больший статистический вес, были объединены в группу 2–4.

Все распределения характеризуются хорошо выраженной положительной асимметрией и одним ярко выраженным максимумом, за которым следует протяженный спад. В табл. 2 приведены количество вспышек N , средняя продолжительность t с доверительным интервалом α, модальные Мо и медианные Ме параметры распределений, временные интер-

Таблица 2

|

N |

t ± а |

Mo |

Me |

Δ t |

|

|

SF |

55799 |

17.4±0.1 |

8 |

13 |

1–35 |

|

SN |

18538 |

22.1±0.3 |

10 |

17 |

1–43 |

|

SB |

3867 |

25.9±0.7 |

12 |

19 |

1–53 |

|

1F |

1959 |

40.3±1.4 |

17 |

33 |

1–79 |

|

1N |

2912 |

44.0±1.3 |

22 |

35 |

1–85 |

|

1B |

1590 |

51.5±1.8 |

31 |

42 |

1–99 |

|

(2–4)F |

172 |

57.1±6.7 |

26 |

45 |

1–113 |

|

(2–4)N |

460 |

69.3±4.5 |

41 |

55 |

1–137 |

|

(2–4)B |

671 |

85.5±4.5 |

49 |

69 |

1–170 |

|

S |

78204 |

18.9±0.1 |

8 |

14 |

1–38 |

|

1 |

6461 |

44.7±0.8 |

20 |

36 |

1–87 |

|

2–4 |

1303 |

76.0±3.0 |

44 |

61 |

1–149 |

|

∑ |

85968 |

21.7±0.2 |

8 |

15 |

1–45 |

Рис. 2 . Распределение солнечных вспышек по продолжительности

Рис. 3 . Распределение вспышек класса площади S по продолжительности

Рис. 4 . Распределение вспышек класса площади 1 по продолжительности

валы Δ t для 90 % вспышек. Доверительные интервалы определялись по формуле

T -Q ( P , N - 1 )- ^=(P, N-1)-^=,

NN где t — средняя продолжительность вспышек, Ω — коэффициент Стьюдента (1.96), Р — доверительная вероятность (95 %), N — количество вспышек.

Поскольку с ростом класса площади в распределениях появляется многопиковая структура, связанная, очевидно, с уменьшением количества вспышек, модальные времена оценивались по сглаженным кривым распределений.

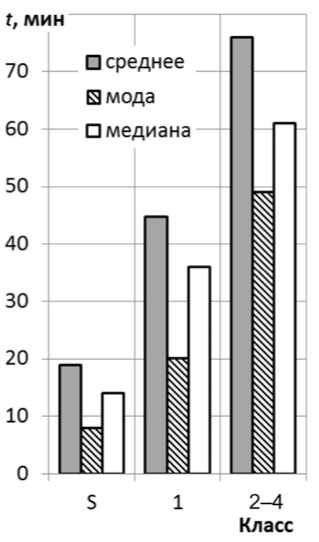

На рис. 6 показаны изменения статистических параметров распределений с ростом класса площади вспышек.

Из полученных результатов следует, что с ростом балла и класса площади вспышек их средняя продолжительность увеличивается с 17.4 до 85.5 мин, мода смещается с 8 до 49 мин, медиана — с 13 до 69 мин. Увеличиваются также временные интервалы для 90 % вспышек.

Статистические параметры вспышек по классам яркости приведены в табл. 3. Ограничение по долготе в данном случае не вводилось. В предпоследней колонке табл. 3 для сравнения приведены медианные времена, полученные в работе [Temmer et al., 2001] .

Таблица 3

|

Яркость |

N |

t ±α |

Mo |

Me |

Me T |

Δ t |

|

F |

70390 |

17.8±0.1 |

8 |

13 |

13 |

1–36 |

|

N |

26697 |

25.3±0.3 |

10 |

18 |

19 |

1–51 |

|

B |

7210 |

37.3±0.9 |

12 |

26 |

24 |

1–79 |

|

∑ |

104297 |

21.1±0.1 |

8 |

15 |

15 |

1–43 |

t, мин

Рис. 5 . Распределение вспышек классов площади 2–4 по продолжительности

Хорошо прослеживается рост продолжительности вспышек с увеличением класса яркости (табл. 2, 3). Подтверждается один из выводов работы [Боровик, Жданов, 2017б] : с ростом оптического балла увеличивается число вспышек с более высоким классом яркости (табл. 2).

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ВСПЫШЕК ПО ДАННЫМ ОБСЕРВАТОРИЙ HOLL, LEAR, RAMY

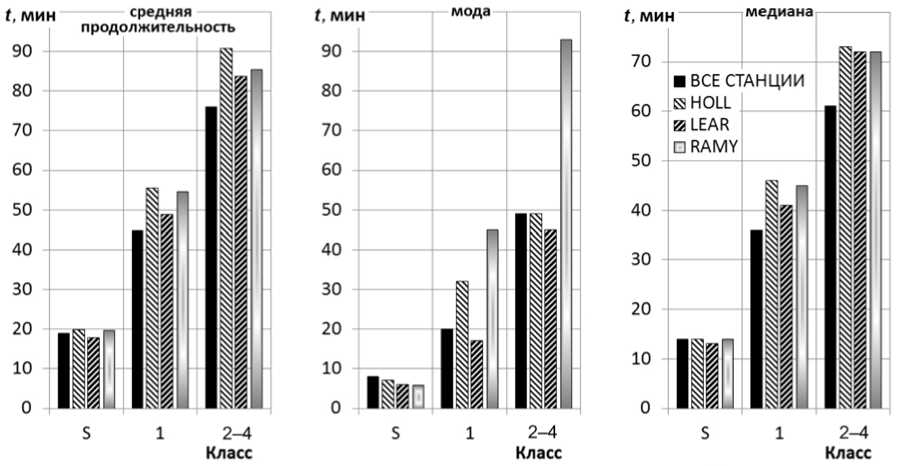

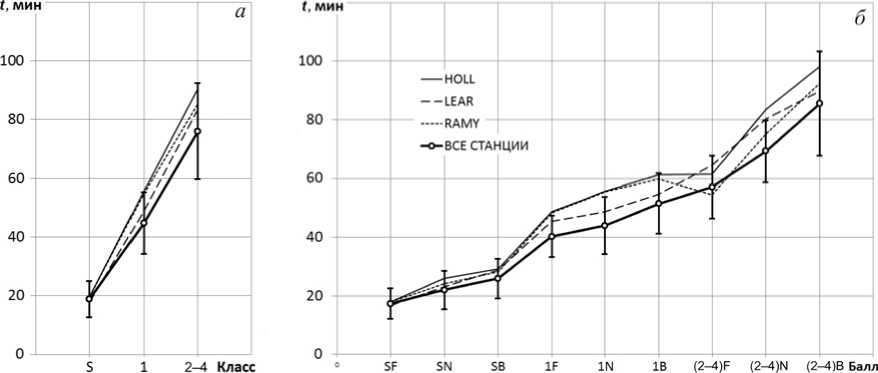

Чтобы убедиться в достоверности полученных результатов, аналогичный анализ был выполнен по данным обсерваторий HOLL (Holloman Solar Observatory, США), LEAR (Learmonth Solar Observatory, Австралия) и RAMY (Ramey Solar Observatory, Пуэрто-Рико). Количество вспышек указано в табл. 4, параметры распределений приведены на рис. 7, 8.

По данным трех обсерваторий средние продолжительности вспышек малой мощности различаются

Рис. 6 . Изменение статистических параметров распределений с ростом класса площади вспышек

Таблица 4

Более значительные различия наблюдаются для баллов вспышек (рис. 8, б ). Причина, вероятнее всего, заключается в недостаточном статистическом весе данных (особенно для крупных вспышек). Тем не менее рост продолжительности вспышек с увеличением их балла достаточно хорошо прослеживается.

Суммируя результаты, можно сделать следующие выводы:

-

• на большом статистическом материале получены достоверные значения средней продолжительности солнечных вспышек различных классов площади и баллов;

-

• подтверждено, что с увеличением класса площади и яркости вспышек их средняя продолжитель-

ность возрастает [Смит, Смит, 1966; Temmer и др., 2001] . Аналогичная тенденция проявляется с увеличением балла вспышек.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

ОТДЕЛЬНЫХ ТИПОВ ВСПЫШЕК

Как можно заметить, распределения вспышек по продолжительности в зависимости от класса площади довольно сильно перекрываются (рис. 9). В пределы временного интервала Δ t =1–38 мин, в котором заключена продолжительность 90 % вспышек малой мощности, попадает 53.8 % вспышек класса площади 1 и 25.5 % крупных вспышек (рис. 10).

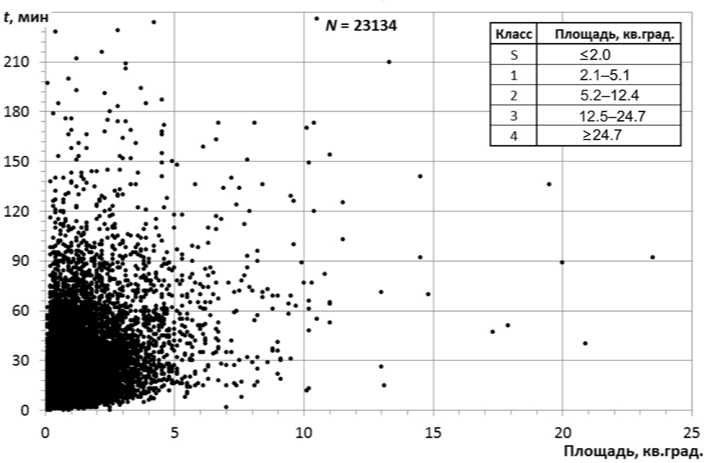

Рисунок 11 свидетельствует, что прямая функциональная зависимость между продолжительностью и площадью вспышек отсутствует. Коэффициент корреляции не превышает 0.3.

Чтобы выяснить, чем может быть обусловлен такой широкий спектр значений времени жизни солнечных вспышек, был проведен аналогичный статистический анализ для отдельных типов вспышек.

Международной службой Солнца определено 26 отличительных особенностей развития вспышек. В общих чертах они характеризуют тип вспышки, сопутствующие и сопровождающие ее события, область возникновения, размер активной области и др. Ниже приводятся наиболее важные, на наш взгляд, особенности развития вспышек:

-

• D — Brilliant point;

-

• E — Two or more brilliant points;

-

• G — No visible spots nearby;

-

• H — Flare accompanied by high-speed dark filament;

-

• K — Several intensity maxima;

-

• L — Existing filaments suddenly active;

-

• M — White-light flare;

-

• R — Asymmetry in Hα line suggests high speed mass ejection;

-

• S — Brightness followed filament disappearance in same position;

-

• U — Two bright branches, parallel or converging;

-

• V — An explosive phase: important expansion in about 1 min that often includes a significant intensity increase;

-

• W — Great area increase after time of maximum brightness;

-

• Z — Major sunspot umbra covered by flare.

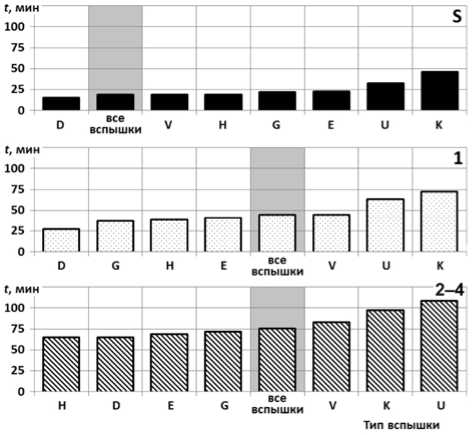

К сожалению, не все станции отмечают особенности развития вспышек, поэтому удалось проанализировать только семь типов вспышек, статистический вес которых был достаточно большим. К данным применялись те же ограничения, что и для всех вспышек. Полученные для этих типов вспышек статистические параметры приведены в табл. 5 и на рис. 12. Для сравнения в последней строке табл. 5 приведены параметры для всех вспышек. Поскольку доверительные интервалы для крупных вспышек довольно широкие, часть выводов будет основываться на данных по вспышкам классов S и 1.

Из полученных результатов следует, что рассмотренные типы вспышек по продолжительности существенно отличаются друг от друга.

Рис. 7 . Изменение статистических параметров распределений с ростом класса площади вспышек по данным обсерваторий HOLL, LEAR, RAMY

Рис. 8 . Изменение средней продолжительности вспышек с ростом класса площади ( а ) и балла ( б ) по данным обсерваторий HOLL, LEAR, RAMY. Вертикальными линиями показаны интервалы рассеяния σ (табл. 1)

О 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360

t, МИН

Рис. 9 . Распределение вспышек классов площади S, 1 и 2–4 по продолжительности: сплошная линия — вспышки класса площади S; штриховая — вспышки класса 1; пунктирная — вспышки класса 2–4

О 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180 195 210 225 240

t, мин

Рис. 10 . Кривые накопленных частот. В таблице указаны временные интервалы для 50 и 90 % вспышек

Рис. 11 . Зависимость между продолжительностью и площадью вспышек. В таблице приведена классификация солнечных вспышек в линии Нα

Таблица 5

|

класс S |

класс 1 |

классы 2–4 |

|||||||||||||

|

тип |

N |

t ±α |

Mo |

Me |

Δ t |

N |

t ±α |

Mo |

Me |

Δ t |

N |

t ±α |

Mo |

Me |

Δ t |

|

D |

3445 |

15.2±0.4 |

7 |

11 |

1–30 |

227 |

27.7±3.4 |

10 |

18 |

1–58 |

31 |

65.1±17.5 |

41 |

51 |

1–114 |

|

E |

7009 |

22.5±0.5 |

10 |

17 |

1–45 |

1527 |

40.9±1.5 |

20 |

32 |

1–80 |

234 |

68.6±6.3 |

40 |

54 |

1–137 |

|

V |

2943 |

19.1±0.5 |

10 |

15 |

1–36 |

286 |

44.7±4.2 |

25 |

34 |

1–91 |

53 |

83.2±15.5 |

50 |

65 |

1–173 |

|

K |

1034 |

46.0±2.1 |

24 |

38 |

1–85 |

309 |

72.8±5.6 |

33 |

58 |

1–144 |

98 |

97.2±10.9 |

70 |

78 |

1–173 |

|

H |

2370 |

19.3±0.7 |

8 |

14 |

1–40 |

436 |

38.8±2.6 |

19 |

32 |

1–74 |

128 |

65.0±7.2 |

52 |

56 |

1–119 |

|

U |

574 |

32.7±2.0 |

8 |

26 |

1–64 |

440 |

63.7±3.9 |

31 |

55 |

1–118 |

229 |

109.1±8.0 |

87 |

93 |

1–199 |

|

G |

498 |

21.7±1.5 |

12 |

17 |

1–42 |

73 |

37.3±8.1 |

10 |

27 |

1–80 |

6 |

71.8±29.1 |

79 |

77 |

1–128 |

|

78204 |

18.9±0.1 |

8 |

14 |

1–38 |

6461 |

44.7±0.8 |

20 |

36 |

1–87 |

1303 |

76.0±0.3 |

49 |

61 |

1–149 |

|

Из всех типов вспышек самое короткое время жизни имеют вспышки, внутри которых присутствует один центр повышенной яркости (D): для классов S и 1 t = 15 и 28 мин, что примерно в 1.5 раза меньше, чем для вспышек с двумя и более центрами (Е). Как было установлено в работе [Borovik, Myachin, 2010], такие центры угасают медленно и живут фактически до конца вспышки. Это дает основания предположить, что энергия, поступающая из коро- нального источника вдоль магнитных трубок в хромосферу, локализована на тех участках вспышечной области, где яркость наиболее высокая. Как было обнаружено ранее [Švestka et al., 1982] и подтверждено другими авторами [Fletcher et al., 2011], с самыми яркими участками вспышек связаны основания рентгеновских петель. Естественно предположить, что чем больше каналов связывает коро-нальный источник (или источники) с хромосферной

Рис. 12. Средняя продолжительность отдельных типов вспышек в зависимости от класса площади. Гистограммы построены в порядке возрастания t вспышкой, тем дольше будет продолжительность ее жизни.

Самыми продолжительными из рассмотренных являются вспышки, световые кривые которых показывают несколько максимумов интенсивности (K). Их время жизни ( t = 46 и 73 мин) в 2.4–1.6 раза больше, чем у вспышек взрывного (V) типа ( t = 19 и 45 мин), и в 3.0–2.6 раза больше, чем у D-вспышек. Прерывистый рост яркости вспышки и многократные всплески интенсивности, очевидно, связаны с динамикой области выделения энергии. Выделение энергии, вероятно, происходит постепенно в различных вспышечных арках, и каждому вспышечному всплеску соответствует выделение энергии в отдельной магнитной трубке [Боровик и др., 2014] .

Иногда для вспышек определенного типа характерны несколько особенностей. Вспышки взрывного типа чаще всего возникают в местах исчезновения волокон (S). Среди них практически не встречается вспышек с несколькими максимумами интенсивности (K). В большом числе случаев внутри вспышечной области присутствует только один центр повышенной яркости (D). Это дает основания полагать, что физическая природа таких вспышек отличается от природы, например, двухленточных вспышек (U). Вероятнее всего, вспышки взрывного типа имеют отношение к так называемым вспышкам Хайдера, которые, согласно гравитационной модели [Hyder, 1967] , возникают в результате падения (возвращения) вещества эруптивного протуберанца из короны в хромосферу.

Двухленточные вспышки по продолжительности занимают предпоследнее место во временном ряду на рис. 12 (перед K-вспышками). Их средняя продолжительность для классов S и 1 составляет 33 и 64 мин, что значительно выше среднестатистических значений для всех вспышек. Как правило, внутри двухленточных вспышек присутствуют несколько центров повышенной яркости (Е). Высокий процент вспышек пока- зывает многократные всплески интенсивности (K). Механизм развития двухленточных вспышек представлен моделью CSHKP [Carmichael, 1964; Sturrock, 1966; Hirayama, 1974; Kopp, Pneuman, 1976].

Обращает на себя внимание тот факт, что с ростом класса площади некоторые типы вспышек меняют свое относительное положение на временной шкале (рис. 12). Так, например, вспышки взрывного типа (V) перемещаются в разряд с большей продолжительностью. Вспышки с двумя и более центрами повышенной яркости (E), наоборот, уходят в разряд с более коротким временем жизни.

Можно заключить, что пространственные и временные особенности развития во многом определяют продолжительность вспышек и объясняют в какой-то мере широкий спектр значений времени жизни солнечных вспышек. Можно также предположить, что, поскольку с фазой солнечного цикла число вспышек разных типов и классов площади меняется, будут меняться и суммарные среднестатистические продолжительности солнечных вспышек: уменьшаться к минимуму и возрастать к максимуму солнечной активности.

СВЕРХПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЕ СОЛНЕЧНЫЕ ВСПЫШКИ

Из всех рассмотренных вспышек 94.6 % имели продолжительность менее одного часа, 5.4 % (6675 вспышек) существовали значительно дольше. Статистические параметры сверхпродолжительных солнечных вспышек, включая размах продолжительностей вспышек L , приведены в табл. 6. Для 90 % вспышек с t >60 мин продолжительность составляла 2.1–3.3 ч.

Сверхпродолжительные времена жизни встречаются у вспышек практически всех классов, но чаще у вспышек малой мощности. Для вспышек класса площади S и 1 максимальные продолжительности составляли 9.2 и 11.7 ч, для крупных вспышек — 8.3 ч. В очень редких случаях вспышки существуют порядка 12 ч.

В заключение в табл. 7 приводятся средние продолжительности вспышек по классам площади, полученные в разное время разными авторами. Таблица сформирована по данным работ [Смит, Смит, 1966; Temmer et al., 2001] , скорректирована и дополнена. В верхней части таблицы указаны классы площади вспышек, введенные в 1956 г. (первая международная классификация солнечных вспышек в линии Нα).

В табл. 8 приведены модальные и медианные времена распределений.

Как можно заметить, полученные в настоящей работе временные параметры солнечных вспышек в большинстве случаев отличаются от результатов других авторов. Одной из причин, вероятнее всего, является недостаточный объем данных, использованных авторами для статистического анализа. Это подтверждает, в частности, и тот факт, что полученные в работе значения средней продолжительности вспышек малой мощности полностью совпадают с результатами работы [Temmer et al., 2001] .

Таблица 6

|

N |

N , % |

t ±α |

Me |

Δ t |

L |

|

|

S |

3649 |

54.7 |

86.3±1.1 |

75 |

60–124 |

60–549 |

|

1 |

2167 |

32.5 |

95.8±1.9 |

82 |

60–142 |

60–700 |

|

2–4 |

859 |

12.9 |

118.8±4.2 |

97 |

60–198 |

60–499 |

|

∑ |

6675 |

100 |

93.6±1.1 |

79 |

60–140 |

60–700 |

Таблица 7

|

Авторы |

Период |

Кол-во вспышек |

Средняя продолжительность |

||||||

|

1– |

1 |

2 |

3 |

3+ |

2, 3, 3+ |

∑ |

|||

|

S |

1 |

2 |

3 |

4 |

2–4 |

||||

|

Newton & Barton (1937) 1 |

1935–1936 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

20.0–40.0 |

|

Waldmeier (1938) |

1935–1937 |

357 |

– |

21.0 |

38.0 |

61.0 |

– |

– |

27.0 |

|

Giovanelli (1948) |

1937–1938 |

24 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

30.0 |

|

Waldmeier (1948) |

1935–1944 |

927 |

– |

20.3 |

33.4 |

62.4 |

– |

– |

24.8 |

|

Ellison (1949) |

1935–1947 |

109 |

– |

17.0 |

29.0 |

62.0 |

≈180.0 |

– |

– |

|

Warwick (1954) |

1951–1953 |

357 |

31.0 |

60.0 |

– |

40.0 |

|||

|

Dodson et al. (1956) 2 |

1949–1952 |

194 |

28.0 |

43.0 |

66.0 |

84.0 |

– |

– |

|

|

Waldmeier & Bachmann (1959) |

1945–1954 |

1604 |

– |

22.1 |

44.8 |

84.9 |

– |

– |

28.1 |

|

Г. Смит и Э. Смит (1966) 3 |

1957–1958 |

– |

16.8 |

32.2 |

68.8 |

146.0 |

– |

– |

39.4 |

|

Reid (1968) |

1958–1965 |

2907 |

16.5 |

28.2 |

– |

– |

– |

60.5 |

– |

|

Ružičková-Topolová (1974) 4 |

1957–1965 |

661 |

– |

– |

71.3 |

129.9 |

305.5 |

– |

– |

|

Wilson (1983) |

1980 |

1348 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

29.8 |

|

Antalova (1985) |

1970–1974 |

460 |

27.0 |

55.0 |

78.0 |

– |

– |

– |

– |

|

1975–1979 |

561 |

30.0 |

51.0 |

78.0 |

201.0 |

– |

– |

– |

|

|

Wilson (1987) |

1975 |

850 |

16.6 |

38.7 |

62.7 |

– |

– |

– |

18.1 |

|

Barlas & Altas (1992) 5 |

1947–1990 |

3569 |

24.0 |

38.0 |

– |

– |

– |

78.0 |

– |

|

Настоящая работа5 |

1972–2010 |

577 |

21.7 |

37.3 |

– |

– |

– |

71.8 |

24.2 |

|

Temmer et al. (2001) |

1975–1999 |

75739 |

18.9 |

35.7 |

66.3 |

116.0 |

– |

– |

20.6 |

|

Настоящая работа |

1972–2010 |

85968 |

18.9 |

44.7 |

72.8 |

106.9 |

85.6 |

76.0 |

21.7 |

1Меньшее число относится к менее интенсивным вспышкам, большее — к более интенсивным.

2Продолжительность рассчитана по фотометрическим кривым вспышек.

3Данные получены по результатам Международного геофизического года (МГГ).

4Рассмотрены только крупные солнечные вспышки.

5Рассмотрены только внепятенные солнечные вспышки.

Таблица 8

|

Авторы |

Период |

Мода |

Медиана |

||||||||||

|

1– |

1 |

2 |

3 |

2, 3, 3+ |

∑ |

1– |

1 |

2 |

3 |

2, 3, 3+ |

∑ |

||

|

S |

1 |

2 |

3 |

2–4 |

S |

1 |

2 |

3 |

2–4 |

||||

|

Г. Смит и Э. Смит (1966) |

1935–1944 |

– |

7.5 |

22.5 |

57.5 |

– |

7.5 |

– |

13.0 |

22.5 |

70.0 |

– |

15.0 |

|

1945–1954 |

– |

7.5 |

22.5 |

50.0 |

– |

7.5 |

– |

16.0 |

33.0 |

40.0 |

– |

23.5 |

|

|

1957–1958 |

10 |

12.5 |

62.5 |

62.5 |

– |

25.0 |

13 |

23.5 |

55.0 |

130.0 |

– |

25.0 |

|

|

Temmer et al. (2001) |

1975–1999 |

– |

– |

– |

– |

– |

8 |

14 |

28 |

– |

– |

57 |

15 |

|

Настоящая работа |

1972–2010 |

8 |

20 |

49 |

71 |

49 |

8 |

14 |

36 |

59 |

86 |

61 |

15 |

ВЫВОДЫ

-

1. На большом статистическом материале впервые получены наиболее полные и достоверные данные по средней продолжительности солнечных вспышек различных баллов и классов площади. Подтверждена тенденция роста средней продолжительности вспышек с увеличением их класса площади и яркости [Смит, Смит, 1966; Temmer et al., 2001] . Аналогичная тенденция установлена для баллов вспышек.

-

2. Показано, что, несмотря на хорошо выраженную тенденцию, распределения вспышек по продолжительности существенно перекрываются, прямая функциональная зависимость между продолжительностью и площадью вспышек отсутствует.

-

3. Обнаружено, что продолжительность вспышек зависит от особенностей их развития. Впервые получены значения средней продолжительности для семи типов вспышек. Установлено, что среди рассмотренных типов вспышек наименьшую среднюю продолжительность имеют вспышки с одним центром повышенной яркости внутри вспышечной

-

4. Установлено, что 94.6 % солнечных вспышек имеют продолжительность не более 1 ч, 90 % сверхпродолжительных вспышек ( t >60 мин) существуют в пределах 2.1–3.3 ч. В очень редких случаях вспышки могут существовать 12 ч. Для крупных солнечных вспышек максимальная продолжительность составляет не более 8.3 ч, 54.7 % сверхпродолжительных вспышек — вспышки малой мощности.

области, наибольшую — вспышки с несколькими максимумами интенсивности и двухленточные вспышки. Вспышкам всех типов присуща тенденция роста продолжительности с увеличением класса площади.

Работа выполнена в рамках базового финансирования программы ФНИ II.16.

Список литературы Статистические исследования продолжительности солнечных вспышек малой мощности

- Алтынцев А.Т., Банин В.Г., Куклин Г.В., Томозов В.М. Солнечные вспышки. М.: Наука, 1982. 246 с.

- Боровик А.В., Жданов А.А. Статистические исследования солнечных вспышек малой мощности. Продолжительность главной фазы//Солнечно-земная физика. 2017а. Т. 3, № 4. С. 5-16 DOI: 10.12737/szf-34201701

- Боровик А.В., Жданов А.А. Статистические исследования солнечных вспышек малой мощности. Распределения вспышек по площади, яркости и баллам//Солнечно-земная физика. 2017б. Т. 3, № 1. С. 34-45 DOI: 10.12737/22486

- Боровик А.В., Мячин Д.Ю., Томозов В.М. Наблюдения внепятенных солнечных вспышек в Байкальской астрофизической обсерватории ИСЗФ СО РАН и их интерпретация//Известия ИГУ. Сер. «Науки о Земле». 2014. Т. 7, № 1. С. 23-45.

- Смит Г., Смит Э. Солнечные вспышки. М.: Мир, 1966. 426 с.

- Antalova A. Comprehensive solar flare indices and duration of H-alpha flares//Contributions of the Astronomical Observatory Skalnate Pleso. 1985. V. 13. P. 243-246.

- Barlas O., Altas L. The duration of spotless flares//Astrophys. Space Sci. 1992. V. 197, N 2. P. 337-341. 10.1007/BF00645745

- DOI: :10.1007/BF00645745

- Borovik A.V., Myachin D.Yu. Structure and development of the spotless flare on March 16, 1981//Geomagnetism and Aeronomy. 2010. V. 50, N 8. P. 937-949. 10.1134/S0016793210080037

- DOI: :10.1134/S0016793210080037

- Carmichael H. A process for flares//Proc. AAS-NASA Symp. on the Physics of Solar Flares (NASA-SP 50). 1964. P. 451-456.

- Dodson H.W., Hedeman E.R., McMath R.R. Photometry of solar flares//Astrophys. J. Suppl. 1956. V. 2. P. 241-270.

- Ellison M.A. Characteristic properties of chromospheric flares//Monthly Not. Royal Astron. Soc. 1949. V. 109. P. 3-27.

- Fletcher L., Dennis B.R., Hudson H.S., et al. An observational overview of solar flares//Space Sci. Rev. 2011. V. 159. P. 19-106

- DOI: 10.1007/s11214-010-9701-8

- Giersch O. GONG Inter-site Hα flare comparison//J. Phys. Conf. Ser. 2013. V. 440. 0120062013

- DOI: 10.1088/1742-6596/440/1/012006

- Giovanelli R.G. Chromospheric flares//Monthly Not. Royal Astron. Soc. 1948. V. 108. P. 163-176.

- Hirayama T. Theoretical model of flares and prominences. I: Evaporating flare model // Solar Phys. 1974. V. 34, N 2. P. 323-338.

- Hyder C.L. A phenomenological model for disparitions brusques followed by flare-like chromospheric brightenings//Solar Phys. 1967. V. 2, N 3. P. 267-284.

- Kopp R.A., Pneuman G.W. Magnetic reconnection in the corona and the loop prominence phenomenon//Solar Phys. 1976. V. 50. P. 85-98.

- Newton H.W., Barton H.J. Bright solar eruptions and radio fadings during the years 1935-1936//Monthly Not. Royal Astron. Soc.1937. V. 97, N 8. P. 594-611.

- Potzi W., Veronig A.M., Riegler G., et al. Real-time flare detection in ground-based Hα imaging at Kanzelhöhe Observatory//Solar Phys. 2014. V. 290, N 3. P. 951-977.

- Quarterly Bulletin on Solar Activity. 1972-1973.

- Reid J.H. Cape lyot Hα-heliograph results//Solar Phys. 1968. V. 5, N 2. P. 207-235.

- Ružičková-Topolová B. Some characteristics of great solar flares in the period 1957-1965//Bull. Astron. Inst. Czechosl. 1974. V. 25. P. 345-352.

- Solar Geophysical Data. 1975-2010.

- Sturrock P.A. Model of the high-energy phase of solar flares//Nature. 1966. V. 211. P. 695-697.

- Švestka Z., Dodson-Prince H.W., Martin S.F., et al. Study of the post-flare loops on 29 July 1973//Solar Phys. 1982. V. 78, N 2. P. 271-285

- DOI: 10.1007/BF00151609

- Temmer M., Veronig A., Hanslmeier A., et al. Statistical analysis of solar Hα flares//Astron. Astrophys. 2001. V. 375. P. 1049-1061.

- Waldmeier M. Chromosphärische eruptionen. I. Mit 6 Abbildungen//Zeitschrift für Astrophysik. 1938. V. 16. P. 276-290.

- Waldmeier M.//Astron. Mitt. Zürich. 1948. N 153.

- Waldmeier M., Bachmann H. Statistik der sonneneruptionen 1945-1954//Zeitschrift für Astrophysik. 1959. V. 47. P. 81-93.

- Warwick C.S. Some characteristics of solar flares//Astrophys. J. 1954. V. 120. P. 237-244.

- Wilson R.M. Statistical aspects of the 1980 solar flares. Part III: Parametric comparison and final comments//NASA Techn. Memorandum. 82526. Marshall Space Flight Center, Alabama, 1983. 27 p.

- Wilson R.M. Statistical Aspects of Solar Flares.1987. 40 p. (NASA Techn. Paper 2714).