Статистический анализ флуктуирующей асимметрии билатеральных признаков живородящей ящерицы Zootoca vivipara

Автор: Четанов Н.А., Епланова Г.В.

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Наземные экосистемы

Статья в выпуске: 1-1 т.13, 2011 года.

Бесплатный доступ

Проведен полный статистический анализ флуктуирующей асимметрии билатеральных признаков (количества бедренных пор - P.f. и количества верхнегубных щитков - Lab.) двух популяций живородящей ящерицы Z. vivipara из Пермской области. При интегральной оценке величины ФА с использованием алгоритма свертки статистически значимые различия выявлены в выборках самцов и объединенных выборках самцов и самок исследуемых популяций живородящей ящерицы, По частоте встречаемости асимметричного проявления исследуемых признаков обе выборки Z. vivipara статистически значимо по критерию не различаются.

Флуктуирующая асимметрия, статистический анализ, живородящая ящерица

Короткий адрес: https://sciup.org/148205507

IDR: 148205507 | УДК: 598.12+51.9

Текст научной статьи Статистический анализ флуктуирующей асимметрии билатеральных признаков живородящей ящерицы Zootoca vivipara

Симметрия (асимметрия) живых организмов – общебиологическое явление, представляющее собой фундаментальную особенность природы. Симметричным называется объект, определяющие признаки которого остаются неизменными после некоторого геометрического преобразования, например, в результате отражения относительно выбранной оси. Для природных объектов симметрия носит, как правило, вероятностный характер, поскольку совмещение отдельных частей в ходе инвариантных пространственных преобразований происходит лишь приблизительно. Симметрия, точная или приблизительная, является важнейшим свойством подавляющего числа живых организмов [1, 3, 9, 13, 17, 19].

При этом следует учитывать, что морфофункциональная организация особей не является жестко взаимообусловленной системой и в ходе эволюции, вызываемой естественным отбором, в определенном масштабе допускает независимые селективно-нейтральные изменения отдельных структур или функций [11]. К такому типу изменений можно отнести флуктуирующую асимметрию (ФА), под которой понимают незначительные и случайные (ненаправленные) отклонения от строгой билатеральной симметрии биообъектов [13]. Она проявляется в независимом изменении признаков на левой или на правой, либо на обеих сторонах тела, но в разной степени выраженности.

В целом ФА организмов по билатеральным признакам можно рассматривать как случайное макроскопическое событие, являющееся итогом стохастических микроскопических процессов.

На макроскопическом уровне ФА предлагают использовать в качестве меры в оценке стабильности развития организма [15]. Уровень морфогенетических отклонений (т.е. ФА) в пределах нормы оказывается лишь при определенных (оп-

тимальных) условиях среды и неспецифически возрастает при любых стрессовых воздействиях. Таким образом, ФА можно рассматривать как один из методов биомониторинга состояния окружающей среды, что в свою очередь требует разработки корректных методов ее количественной оценки.

Подходы к статистическому анализу ФА билатеральных признаков обобщены в работах [4, 13, 14, 16, 23]. Число публикаций в мировой литературе, посвященных ФА, возрастает лавинообразно и сопровождается оживленной полемикой по методологическим проблемам и количественным аспектам стабильности (нестабильности) развития [5, 8, 20, 22, 23].

Обобщая сложившуюся в настоящее время ситуацию, Д.Б. Гелашвили с соавторами [6] выделил три ключевых направления в исследовании ФА.

-

1. Выбор, идентификация билатеральных признаков и верификация их флуктуирующего характера у организмов разных видов. Это направление требует исключительной педантичности и компетенции, поскольку предопределяет успех дальнейших исследований.

-

2. Разработка корректных методов количественной оценки величины ФА по комплексу признаков. По существу, это частный случай общей задачи об определении и способах расчетов количественных характеристик, отражающих степень симметрии конкретных систем.

-

3. Применение ФА как меры стабильности развития и онтогенетического шума в биоиндика-ционных исследованиях оценки качества среды обитания.

Первый из вышеперечисленных пунктов особенно важен при изучении ФА характерных билатеральных признаков у организмов, которые подвергаются анализу впервые. К таким организмам относится живородящая ящерица Zootoca vivipara , являющаяся объектом нашего исследования.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

У живородящей ящерицы Zootoca vivipara статистическому анализу были подвергнуты два билатеральных признака: количество бедренных пор ( P.f. ) и количество верхнегубных щитков ( Lab. ).

Животные были отловлены в 2009 г. на территории биостанции Верх-Кважва Добрянского района Пермского края (24 самки и 26 самцов) и в окрестностях пос. Чепец Чердынского района Пермского края (27 самок и 35 самцов). Для исключения возможных возрастных отличий использовались выборки взрослых особей живородящей ящерицы.

Первичные данные приведены в табл. 1 и 2. Здесь и далее в тексте приняты следующие обозначения и сокращения: L и R – соответственно, левая и правая стороны тела; ( L-R ) и | L-R | – величина асимметрии, т.е. разность между величиной признака на левой и правой стороне тела с учетом знака и по абсолютной величине (по модулю); ( L+R ) и ( L+R )/2 – суммарная и средняя величина признака на обеих сторонах тела. Все столбцы табл. 1 и 2 пронумерованы, и на них даются ссылки при статистическом анализе первичных данных тем или иным методом.

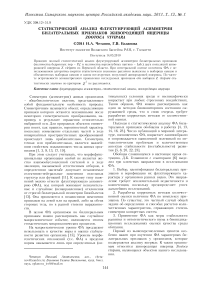

Таблица 1. Первичные данные по билатеральным признакам P.f. и Lab. живородящей ящерицы Zootoca vivipara с территории биостанции Верх-Кважва

|

№ п/п |

Пол |

Величина признака на левой ( L ) и правой ( R ) сторонах тела |

Величина асимметрии признаков |

Величина признака на обеих сторонах тела |

Наличие (1) / отсутствие (0) асимметричного признака |

||||||||

|

P.f. |

Lab. |

P.f. |

Lab. |

P.f. |

Lab. |

P.f. |

Lab. |

||||||

|

L |

R |

L |

R |

(L-R) |

(L-R) |

(L+R) |

(L+R)/2 |

(L+R) |

(L+R)/2 |

||||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

12 |

13 |

14 |

|

1 |

? |

10 |

10 |

3 |

4 |

0 |

-1 |

20 |

10 |

7 |

3,5 |

0 |

1 |

|

2 |

? |

9 |

10 |

3 |

4 |

-1 |

-1 |

19 |

9,5 |

7 |

3,5 |

1 |

1 |

|

3 |

? |

10 |

10 |

4 |

4 |

0 |

0 |

20 |

10 |

8 |

4 |

0 |

0 |

|

4 |

? |

10 |

11 |

4 |

3 |

-1 |

1 |

21 |

10,5 |

7 |

3,5 |

1 |

1 |

|

5 |

? |

10 |

10 |

4 |

3 |

0 |

1 |

20 |

10 |

7 |

3,5 |

0 |

1 |

|

50 |

12 |

14 |

4 |

4 |

-2 |

0 |

26 |

13 |

8 |

4 |

1 |

0 |

|

Таблица 2. Первичные данные по билатеральным признакам P.f. и Lab. живородящей ящерицы Zootoca vivipara из окрестностей пос. Чепец

|

№ п/п |

Пол |

Величина признака на левой ( L ) и правой ( R ) сторонах тела |

Величина асимметрии признаков |

Величина признака на обеих сторонах тела |

Наличие (1) / отсутствие (0) асимметричного признака |

||||||||

|

P.f. |

Lab. |

P.f. |

Lab. |

P.f. |

Lab. |

P.f. |

Lab. |

||||||

|

L |

R |

L |

R |

(L-R) |

(L-R) |

(L+R) |

(L+R)/2 |

(L+R) |

(L+R)/2 |

||||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

12 |

13 |

14 |

|

1 |

? |

9 |

9 |

4 |

4 |

0 |

0 |

18 |

9 |

8 |

4 |

0 |

0 |

|

2 |

? |

9 |

10 |

4 |

4 |

-1 |

0 |

19 |

9,5 |

8 |

4 |

1 |

0 |

|

3 |

? |

10 |

10 |

4 |

3 |

0 |

1 |

20 |

10 |

7 |

3,5 |

0 |

1 |

|

4 |

? |

10 |

10 |

4 |

4 |

0 |

0 |

20 |

10 |

8 |

4 |

0 |

0 |

|

5 |

? |

11 |

11 |

4 |

4 |

0 |

0 |

22 |

11 |

8 |

4 |

0 |

0 |

|

62 |

д' |

11 |

12 |

4 |

4 |

-1 |

0 |

23 |

11,5 |

8 |

4 |

1 |

0 |

Так как использование в исследованиях ФА только одного признака не позволяет делать надежные выводы, поэтому предпочтительно использование множества признаков. При этом каждый дополнительный признак добавляет одну степень свободы к оценке уровня нестабильности развития [23].

В настоящее время известно большое число обобщенных индексов ФА [23], из которых мы будем использовать четыре, различающихся алгоритмами нормировки.

Введем следующие обозн аче ния: Lij, Rij – значения j -го признака ( j = 1, n ) соответственно, слева и справа у г -й особи ( i = 1, m ), FA j — значение асимметрии j -го признака у i -й особи, bij – дискретизованное значение асимметрии (0 – отсутствие асимметрии j -го признака у i -й особи, 1 – наличие). Большая часть предложенных схем анализа ФА множества признаков представляет собой последовательность нескольких этапов среди которых можно выделить нормирование данных, свертку информации и применение того или иного статистического критерия.

Нормирование данных необходимо, когда выявлена значимая размер-зависимость асимметрии, либо когда разные признаки имеют разную размерность, а также когда имеет место значительная гетерогенность асимметрии признаков. Чаще всего нормировка производится следующим образом [14]:

L -R= ij ij (Lj+Rj).

Принципиально иной метод нормировки:

FA = Lij -Rij

ij avgL -R ,

где avg|Lij-Rij| – усреднение по всем выборкам, рассматриваемым в исследовании.

Эта нормировка была предложена В. Leung et al. [21], она направлена на то, чтобы снять гетерогенность асимметрии различных признаков. В результате ее применения значения асимметрии оказываются распределены вокруг единицы.

Наиболее простым и распространенным способом свертки является суммирование значений асимметрии всех признаков:

n i ij, j=1

где п – число признаков.

В качестве альтернативы этому способу можно рассматривать недавно предложенный метод Д.Б. Гелашвили с соавторами [4], основанный на алгоритмах современной кристаллографии:

FA= 1

2 L х R j

L 2 + R j 2

Особенностью этого метода является нелинейный характер преобразования данных, при котором нормировка производится одновременно со сверткой. Следует отметить, что этот метод нельзя применять в комбинации с нормировкой второго типа.

Расчеты проведены с применением пакетов «Statistica», «BIOSTAT», «AtteStat» и рекомендаций, изложенных в работах С. Гланца [10], В.П. Боровикова [2], О.Ю. Ребровой [18].

В статистическом анализе ФА билатеральных признаков выделяют несколько аспектов анализа индивидуальных признаков [6]:

-

• изучение направленности (ненаправлен-ности) асимметрии признака;

-

• проведение теста на идеальную ФА;

-

• изучение зависимости величины асимметрии признака ( L-R ) от величины (размера) признака на обеих сторонах тела ( L+R ) или ( L+R )/2;

-

• изучение степени коррелированности величины асимметрии разных признаков, используемых в интегральной оценке ФА организма;

-

• изучение наличия (отсутствия) половых (гендерных) различий асимметрии признаков.

На завершающем этапе исследования необходимо провести интегральную оценку ФА.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Проверка нормальности распределения данных. Для выбора адекватных методов исследования на предварительном этапе был проведен анализ вида распределения асимметрии изучаемых признаков. Статистический анализ закона распределения значений асимметрии билатеральных признаков Z. vivipara у самцов и самок из обоих пунктов (табл. 1 и 2, столбцы 7 и 8), выполненный с использованием критериев согласия Колмогорова-Смирнова и Шапиро-Уилка, показал (табл. 3), что характер распределения большинства полученных выборок значимо отличается от нормального. Исключение составляет лишь выборка P.f. самцов из Кважвы. Это приводит нас к необходимости в дальнейшем использовать непараметрические методы статистического анализа.

Проверка направленности асимметрии. Отсутствие направленности асимметрии выражается в том, что распределение различий признака на левой и правой стороне является статистически однородным и приблизительно симметрично расположенным относительно нулевого значения. Проверку направленности ФА проводили с использованием рангового критерия сдвига Уил-коксона (табл. 4), т.е. в случае принятия нулевой гипотезы о статистической однородности показателей ФА ( р > 0,05) принималось предположение о флуктуирующем характере асимметрии, а при альтернативе делался вывод о том или ином типе ее направленности.

Из табл. 4 видно, что статистически значимые различия ( р < 0,05) не были выявлены ни в одном случае, что позволяет считать, что все изучаемые признаки проявляют ФА.

Тестирование на идеальную ФА. Тест на идеальную ФА включает проверку гипотезы о наличии у признаков явления антисимметрии. Явления ФА и антисимметрии не являются антагонистами и нечетко различимы в пределах одного и того же признака, однако выделение именно ФА имеет важное экологическое значение для оценки нормы генотипической гетерогенности организмов и стабильности их развития [24].

Индикатором антисимметрии служит отрицательный эксцесс k распределения различий между сторонами ( L-R ) либо ( L-R )/( L+R )/2. При k > 0 предположение о наличии антисимметрии отклоняется и принимается гипотеза о флуктуирующем характере асимметрии. К сожалению, использование строгих параметрических критериев для статистической оценки отрицательности эксцесса не всегда применимо из-за их чувствительность к малому размеру выборок, низкой мощности и предпосылок о нормальности распределения. Поэтому мы в своем анализе воспользовались табулированными критическими значениями эксцесса из работы A.R Palmer, C. Strobeck [23].

Таблица 3 . Анализ нормальности распределения значений асимметрии билатеральных признаков живородящей ящерицы Zootoca vivipara

|

Признаки |

Место отлова |

Пол |

Статистические критерии |

|||

|

Колмогорова-Смирнова |

Шапиро-Уилка |

|||||

|

d |

p |

W |

p |

|||

|

P.f. |

Кважва |

самки |

0,250 |

<0,10 |

0,902 |

<0,05 |

|

самцы |

0,188 |

>0,20 |

0,936 |

0,106 |

||

|

самцы+самки |

0,226 |

<0,05 |

0,922 |

<0,01 |

||

|

Чепец |

самки |

0,297 |

<0,01 |

0,830 |

<0,001 |

|

|

самцы |

0,243 |

<0,05 |

0,852 |

<0,001 |

||

|

самцы+самки |

0,266 |

<0,01 |

0,863 |

<0,001 |

||

|

Lab. |

Кважва |

самки |

0,281 |

<0,05 |

0,800 |

<0,001 |

|

самцы |

0,409 |

<0,01 |

0,657 |

<0,001 |

||

|

самцы+самки |

0,337 |

<0,01 |

0,750 |

<0,001 |

||

|

Чепец |

самки |

0,348 |

<0,01 |

0,800 |

<0,001 |

|

|

самцы |

0,481 |

<0,01 |

0,394 |

<0,001 |

||

|

самцы+самки |

0,431 |

<0,01 |

0,631 |

<0,001 |

||

Примечание. В этой и последующих таблицах жирным шрифтом выделены уровни значимости, достаточные для отклонения нулевой гипотезы

Таблица 4

Статистический анализ направленности асимметрии билатеральных признаков живородящей ящерицы Zootoca vivipara

|

Признаки |

Место |

Пол |

Объем вы борки |

Статистические критерии |

||

|

T |

z |

p |

||||

|

P.f. |

Кважва |

самки |

24 |

45,00 |

0,035 |

0,972 |

|

самцы |

26 |

68,50 |

0,379 |

0,705 |

||

|

самцы+самки |

50 |

217,00 |

0,319 |

0,750 |

||

|

Чепец |

самки |

27 |

20,50 |

1,111 |

0,266 |

|

|

самцы |

35 |

85,50 |

0,382 |

0,702 |

||

|

самцы+самки |

62 |

212,00 |

0,422 |

0,673 |

||

|

Lab. |

Кважва |

самки |

24 |

24,00 |

0,800 |

0,424 |

|

самцы |

26 |

7,00 |

0,734 |

0,463 |

||

|

самцы+самки |

50 |

72,00 |

0,213 |

0,831 |

||

|

Чепец |

самки |

27 |

15,00 |

1,274 |

0,203 |

|

|

самцы |

35 |

2,00 |

0,535 |

0,593 |

||

|

самцы+самки |

62 |

26,00 |

1,363 |

0,173 |

||

Примечание. T – ранговая статистика Уилкоксона; z – квантиль (95%) стандартного нормального распределения.

Представленные в табл. 5 результаты показывают, что превышение критических значений эксцесса отмечено для признака Lab. у самцов из кважвенской выборки, а также для выборки самцов и объединенной выборки из Чепца. Однако во всех случаях эксцесс положителен, это позволяет считать, что антисимметрия у анализируемых признаков отсутствует.

Проверка размер-зависимости. Изучение зависимости величины асимметрии признака от его величины является важным этапом статистического анализа, так как в случае ее выявления необходимо применение прямого нормирования асимметрии с учетом размера признака или использование алгоритмов, подразумевающих подобное нормирование.

Для выявления размер-зависимости нами использован непараметрический коэффициент ранговой корреляции Спирмена. При этом проверялась гипотеза о наличии значимой связи между абсолютными значениями асимметрии |L-R| и средним размером признака (L+R)/2 – см. столбцы 7-8 (по модулю) и 10, 12 в табл. 1 и 2.

Результаты анализа, приведенные в табл. 6, свидетельствуют, что статистически значимая ( p < 0,05) корреляционная связь представленных популяций наблюдается только для признака Lab. в случае выборок самцов из Кважвы и самок из Чепца, а также для объединенных выборок из обоих районов.

Поскольку нами была выявлена достоверная размер-зависимость для нескольких признаков, в дальнейшем (кроме специально оговариваемых случаев) была использована нормировка вида | L-R |/( L+R ). Она позволяет получить значение асимметрии в интервале 0ч1, удобном для сравнительного анализа, что в равной степени применимо как для проявляющих, так и для не проявляющих размер-зависимость признаков.

Таблица 5. Статистический анализ эмпирических (k) и критических (kcrit) значений эксцесса билатеральных признаков живородящей ящерицы Zootoca vivipara

|

Признаки |

Место отлова |

Пол |

Статистические параметры |

||

|

k |

Объем выборки |

k crit ( a = 0,05) |

|||

|

P.f. |

Кважва |

самки |

0,144 |

24 |

1,735 |

|

самцы |

0,668 |

26 |

1,735 |

||

|

самцы+самки |

0,766 |

50 |

1,217 |

||

|

Чепец |

самки |

1,780 |

27 |

1,735 |

|

|

самцы |

-0,523 |

35 |

-0,936 |

||

|

самцы+самки |

0,241 |

62 |

1,132 |

||

|

Lab. |

Кважва |

самки |

-0,653 |

24 |

-1,052 |

|

самцы |

1,808 |

26 |

1,735 |

||

|

самцы+самки |

0,065 |

50 |

1,217 |

||

|

Чепец |

самки |

0,987 |

27 |

1,735 |

|

|

самцы |

10,042 |

35 |

1,440 |

||

|

самцы+самки |

3,708 |

62 |

1,132 |

||

Таблица 6. Корреляционный анализ связи (ранговый коэффициент корреляции Спирмена, rs) между абсолютными значениями асимметрии и средним размером признака у живородящей ящерицы Zootoca vivipara

|

Признаки |

Место |

Пол |

Статистические критерии |

|

|

rs |

p |

|||

|

P.f. |

Кважва |

самки |

0,171 |

0,425 |

|

самцы |

0,193 |

0,345 |

||

|

самцы+самки |

0,250 |

0,080 |

||

|

Чепец |

самки |

0,080 |

0,690 |

|

|

самцы |

-0,257 |

0,136 |

||

|

самцы+самки |

-0,069 |

0,596 |

||

|

Lab. |

Кважва |

самки |

-0,215 |

0,313 |

|

самцы |

-0,721 |

<0,001 |

||

|

самцы+самки |

-0,533 |

<0,001 |

||

|

Чепец |

самки |

-0,545 |

0,003 |

|

|

самцы |

0,333 |

0,051 |

||

|

самцы+самки |

-0,419 |

0,001 |

||

Проверка коррелированности признаков и их асимметрии. Для более точной и объективной оценки ФА предпочтительнее использовать не один какой-нибудь отдельный признак, а их ортогональный комплекс. Для оценки ортогональности изучаемых нами признаков: Lab. и P.f. необходимо выявить уровень их взаимной коррелиро-ванности между собой: чем меньше коррелируют эти признаки, тем более четкую и обоснованную оценку можно дать уровню обобщенной ФА. В случае если выявлена сильная корреляция между ними, необходим подбор других признаков для обобщенной оценки ФА.

Для проверки гипотезы об отсутствии корреляционной связи данных, приведенных в столбцах 3-8 табл. 1 и 2, использовался ранговый коэффициент корреляции Спирмена. Результаты статистического анализа представлены в табл. 7.

Вполне ожидаемо, что исходные значения признаков на левой и правой сторонах тела в некоторой части выборок статистически значимо коррелируют. В то же время исходные значения разных признаков, равно как и величины их асимметрии, не показывают тесной связи между собой (табл. 7). Исключение составляют выборки самцов из Кважвы, для которых отмечена статистически достоверная корреляция между величинами асимметрии признаков. Это дает основания использовать оба признака для комплексного изучения ФА.

Проверка половых различий. Обоснованная интегральная оценка уровня ФА на всем массиве данных возможна при отсутствии влияния факторов, вызывающих гетерогенный характер объединяемых выборок и искажающих формируемые выводы. Таким фактором могут явиться гендерные различия признаков и показателей их асимметрии.

Вопрос о половых различиях ФА билатеральных признаков рассматривался нами в двух аспектах. Во-первых, проверялась гипотеза об отсутствии гендерной гетерогенности средней величины асимметрии признаков (столбцы 10 и 12 табл. 1 и 2) с использованием критерия Данна, во-вторых, выявлялось наличие половых различий в частоте проявления асимметричности каждого из признаков при помощи критерия χ2.

Использование непараметрического критерия Данна, применяемого для множественного сравнения выборок разного объема (Bonferroni-Dunn post hoc test), показало (табл. 8), что существуют статистически значимые ( p < 0,05) половые различия для средней величины асимметрии по признаку P.f. для обеих выборок.

Для изучения половых различий в частоте проявления асимметричности анализируемых признаков были использованы данные табл. 9.

Таблица 7. Корреляционный анализ связи между величинами билатеральных признаков и асимметриями этих признаков у живородящей ящерицы Zootoca vivipara

(ранговый коэффициент корреляции Спирмена, rs )

|

№ п/п |

Пары признаков |

Кважва |

Чепец |

||

|

rs |

p |

rs |

p |

||

|

Самки |

P.f. (L) и P.f. (R) |

0,351 |

0,093 |

0,556 |

0,003 |

|

P.f. (L) и Lab. (L) |

0,000 |

1,000 |

0,190 |

0,341 |

|

|

P.f. (L) и Lab. (R) |

-0,063 |

0,772 |

-0,184 |

0,359 |

|

|

Lab. (L) и P.f. (R) |

0,378 |

0,069 |

0,048 |

0,810 |

|

|

Lab. (L) и Lab. (R) |

0,086 |

0,689 |

-0,090 |

0,656 |

|

|

Lab. (R) и P.f. (R) |

0,212 |

0,321 |

-0,279 |

0,158 |

|

|

P.f. (|L-R|) и Lab. (|L-R|) |

0,060 |

0,782 |

0,034 |

0,864 |

|

|

Самцы |

P.f. (L) и P.f. (R) |

0,308 |

0,126 |

0,764 |

< 0,001 |

|

P.f. (L) и Lab. (L) |

-0,096 |

0,640 |

-0,107 |

0,540 |

|

|

P.f. (L) и Lab. (R) |

-0,097 |

0,636 |

0,093 |

0,593 |

|

|

Lab. (L) и P.f. (R) |

0,013 |

0,951 |

-0,210 |

0,227 |

|

|

Lab. (L) и Lab. (R) |

0,272 |

0,178 |

0,000 |

1,000 |

|

|

Lab. (R) и P.f. (R) |

0,103 |

0,616 |

0,158 |

0,364 |

|

|

P.f. (|L-R|) и Lab. (|L-R|) |

-0,394 |

0,046 |

0,063 |

0,718 |

|

|

Самки+самцы |

P.f. (L) и P.f. (R) |

0,578 |

< 0,001 |

0,748 |

< 0,001 |

|

P.f. (L) и Lab. (L) |

0,063 |

0,664 |

0,188 |

0,142 |

|

|

P.f. (L) и Lab. (R) |

0,186 |

0,197 |

0,168 |

0,192 |

|

|

Lab. (L) и P.f. (R) |

0,218 |

0,129 |

0,025 |

0,846 |

|

|

Lab. (L) и Lab. (R) |

0,213 |

0,134 |

-0,014 |

0,914 |

|

|

Lab. (R) и P.f. (R) |

0,272 |

0,056 |

0,111 |

0,390 |

|

|

P.f. (|L-R|) и Lab. (|L-R|) |

-0,190 |

0,185 |

0,000 |

0,999 |

|

Таблица 8. Статистический анализ половых различий в средней величине асимметрии билатеральных признаков живородящей ящерицы Zootoca vivipara (ранговый критерий попарных сравнений Данна)

|

Признаки |

Место отлова |

Пол |

Объем выборки |

Сумма рангов |

Q |

p |

|

P.f. |

Кважва |

самки |

24 |

364,5 |

4,806 |

< 0,001 |

|

самцы |

26 |

910,5 |

||||

|

Чепец |

самки |

27 |

561 |

4,110 |

< 0,001 |

|

|

самцы |

35 |

1392 |

||||

|

Lab. |

Кважва |

самки |

24 |

492 |

2,330 |

0,020 |

|

самцы |

26 |

783 |

||||

|

Чепец |

самки |

27 |

706 |

2,052 |

0,040 |

|

|

самцы |

35 |

1247 |

Таблица 9. Частота встречаемости асимметричных признаков в популяциях живородящей ящерицы Zootoca vivipara

|

Место отлова |

Пол |

Объем выборки |

Признаки |

|||

|

P.f. |

Lab. |

|||||

|

Число асимметричных признаков |

Число симметричных признаков |

Число асимметричных признаков |

Число симметричных признаков |

|||

|

Кважва |

самки |

24 |

13 |

11 |

11 |

13 |

|

самцы |

26 |

17 |

9 |

6 |

20 |

|

|

самцы+ самки |

50 |

30 |

20 |

17 |

33 |

|

|

Чепец |

самки |

27 |

11 |

16 |

10 |

17 |

|

самцы |

35 |

19 |

16 |

3 |

32 |

|

|

самцы+ самки |

62 |

30 |

32 |

13 |

49 |

|

Таблица 10. Статистический анализ половых различий частоты встречаемости асимметричных признаков живородящей ящерицы Zootoca vivipara (критерий χ2 )

|

Место отлова |

Признаки |

χ 2 |

р |

|

Кважва |

P.f. |

0,2704 |

0,6030 |

|

Lab. |

1,9552 |

0,1620 |

|

|

Чепец |

P.f. |

0,6430 |

0,4226 |

|

Lab. |

5,8341 |

0,0157 |

Применение критерия χ2 для анализа частоты проявления асимметричности каждого признака показало (табл. 10) наличие достоверных поло- вых различий лишь для признака Lab. из чепецкой выборки. Таким образом, возможность применения объединенных выборок для обобщенной оценки ФА выборок Zootoca vivipara, с учетом указанных ограничений, вызывает определенные сомнения.

Интегральная оценка ФА. Описанный выше статистический анализ индивидуальных признаков ФА определил общую схему интегральной оценки исследуемых выборок Z. vivipara по всему комплексу показателей. Так как были выявлены достоверные половые различия по средней величине асимметрии в обеих выборках, то сравнение проводилось как по половому, так и по географическому признаку.

В табл. 11 представлены оценки уровня ФА выборок самцов и самок Z. vivipara (а также их объединенной выборки), рассчитанные по алгоритмам, приведенных в работах разных авторов. Результаты анализа показывают, что при интегральной оценке ФА с применением разных алгоритмов достоверные половые различия не выявлены, в то время как при сравнении средних значений асимметрии нулевая гипотеза отклоняется с высоким уровнем значимости. Это противоречие приводит к необходимости проводить при оценке географической изменчивости сравнение как отдельно самцов и самок, так и объединенных выборок из разных мест отлова.

Выполненный статистический анализ (табл. 12) различий в интегральной величине ФА по комплексу признаков ( P.f. и Lab. ) у самцов, самок и их объединенных выборок из Чепца и Кважвы показал, что достоверные различия отмечены для всех перечисленных групп и по всем алгоритмам обобщения, кроме первого.

Известно, что более высокий уровень ФА характерен для популяций, находящихся на периферии ареала, что связано с негативными условиями их развития. Это обстоятельство было отмечено, например, для прыткой ящерицы Lacerta agilis в работе Н.П. Ждановой [12]. Однако, несмотря на значительную удаленность изучаемых популяций (около 500 км) друг от друга, они находятся в центральной части ареала, что не позволяет рассматривать версию о влиянии средовых факторов на стабильность развития и, как следствие, на уровень ФА живородящей ящерицы. В частности, нами не были выявлены значимые различия в таких факторах, как температура окружающей среды, относительная влажность воздуха, интенсивность солнечной радиации, позволяющие дать объяснение пространственной гетерогенности уровня ФА.

Таблица 11. Интегральные оценки ФА выборок живородящей ящерицы Zootoca vivipara

|

Алгоритм, источник |

Кважва |

Чепец |

|||||||

|

самки |

самцы |

самцы+ самки |

р * |

самки |

самцы |

сацы+ самки |

р * |

||

|

mn FA=--- b j n х m .=1 j = 1 [14] |

0,500 |

0,442 |

0,470 |

0,641 |

0,389 |

0,314 |

0,347 |

0,491 |

|

|

mn FA = _— 1 n х mi = 1 - = 1 avgL y -R^ [21] |

0,970 |

1,028 |

– |

0,816 |

1,173 |

0,867 |

– |

0,435 |

|

|

m n L -R FA= --- ,—j n х m i = 1 - = i ( Lj+Rj [14] |

) |

0,049 |

0,037 |

0,043 |

0,171 |

0,040 |

0,018 |

0,027 |

0,054 |

|

1 m 2 L x R FA=1 - ij j m i =1 Ly 2+ Rti2 [4] |

0,006 |

0,007 |

0,006 |

0,303 |

0,005 |

0,003 |

0,003 |

0,082 |

|

Примечание р * – уровень значимости различий при сравнении выборок самцов и самок по критерию Данна.

Таблица 12. Статистический анализ различий в величине асимметрии признаков живородящей ящерицы Zootoca vivipara (ранговый критерий попарных сравнений Данна)

|

Алгоритм |

Пол |

Q |

p |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

|

FA 1 |

самки |

0,962 |

0,336 |

|

самцы |

1,568 |

0,117 |

|

|

самцы+самки |

1,820 |

0,069 |

|

|

FA 2 |

самки |

0,953 |

0,341 |

|

самцы |

2,195 |

0,028 |

|

|

самцы+самки |

2,306 |

0,021 |

Окончание таблицы

|

1 |

2 |

3 |

4 |

|

FA 3 |

самки |

1,019 |

0,308 |

|

самцы |

2,319 |

0,020 |

|

|

самцы+самки |

2,382 |

0,017 |

|

|

FA 4 |

самки |

1,387 |

0,165 |

|

самцы |

2,005 |

0,045 |

|

|

самцы+самки |

2,227 |

0,026 |

Для анализа частоты встречаемости асимметричных признаков в исследуемых биотопах в выборках самцов, самок, а также их объединенных выборках по критерию χ2 были использованы данные табл. 8. Результаты сравнения представ лены в табл. 13.

Таблица 13. Статистический анализ географических различий частоты встречаемости асимметричных признаков живородящей ящерицы Zootoca vivipara (критерий χ2 )

|

Пол |

Признаки |

χ 2 |

р |

|

Самки |

P.f. |

0,461 2 |

0,4979 |

|

Lab. |

0,463 4 |

0,4999 |

|

|

Самцы |

P.f. |

0,374 2 |

0,5429 |

|

Lab. |

1,482 3 |

0,2245 |

|

|

Самцы+самки |

P.f. |

1,074 6 |

0,3009 |

|

Lab. |

1,783 3 |

0,1823 |

Как мы видим, статически значимые различия нами обнаружены не были. Таким образом, по частоте встречаемости асимметричного проявления исследуемых признаков ( P.f. и Lab .) выборки являются однородными.

ВЫВОДЫ

-

1. Во всех случаях показан ненаправленный характер асимметрии исследуемых билатеральных признаков ( P.f. и Lab .) живородящей ящерицы Zootoca vivipara. Явление антисимметрии у анализируемых признаков обнаружено не было, что позволяет квалифицировать характер наблюдаемой асимметрии как флуктуирующий.

-

2. Выявлена статистически значимая размер-зависимость по признаку Lab. в кважвенской популяции для самок, в чепецкой – для самцов и для объединенных выборках в обоих местах отлова.

-

3. Отсутствие корреляции показателей асимметрии между признаками P.f. и Lab. дает основание для их включение в систему интегральной оценки ФА у живородящей ящерицы.

-

4. С использованием критерия Данна установлены с высоким уровнем значимости половые различия в средней величине асимметрии по признаку P.f. для обеих выборок. Половые различия в частоте проявления асимметричных признаков отмечены лишь для чепецкой популяции по признаку Lab.

-

5. При интегральной оценке величины ФА с использованием различных алгоритмов достоверные половые различия выявлены не были.

-

6. Достоверные географические различия отмечены по всем алгоритмам, кроме FA 1, для выборок самцов и для объединенных выборок. Во всех случаях наблюдалась более низкая величина ФА для выборок из Чепца по сравнению с Кваж-вой. Версия о влиянии климатических факторов на ФА в данном случае нами не рассматривалась.

-

7. По частоте встречаемости асимметричного проявления исследуемых признаков у выборок из Чепца и Кважвы статистически значимых различий выявить не удалось.

Авторы выражают искреннюю признательность д.б.н. В.К. Шитикову (ИЭВБ РАН) за ценные замечания и помощь в подготовке статьи.

Список литературы Статистический анализ флуктуирующей асимметрии билатеральных признаков живородящей ящерицы Zootoca vivipara

- Аветисов В.А., Гольданский В.И. Физические аспекты нарушения зеркальной симметрии биоорганического мира//Успехи физических наук. 1996. Т. 166, № 8. С. 873-891.

- Боровиков В.П. STATISTICA: искусство анализа данных на компьютере. Для профессионалов. СПб.: Питер, 2001. 656 с.

- Вейль Г. Симметрия. М.: Наука, 1968. 191 с.

- Гелашвили Д.Б., Краснов А.К., Логинов В.В. и др. Методологические и методические аспекты мониторинга здоровья среды государственного природного заповедника «Керженский»//Тр. ГПЗ «Керженский». Н. Новгород, 2001. Т. 1. С. 287-325.

- Гелашвили Д.Б. Еще раз о стабильности развития (по поводу статьи М. Козлова «Заповедники и Национальные парки», № 36)//Заповедники и Национальные парки. 2002. № 37-38. С. 45.

- Гелашвили Д.Б., Якимов В.Н., Логинов В.В., Епланова Г.В. Cтатистический анализ флуктуирующей асимметрии билатеральных признаков разноцветной ящурки Eremias arguta//Актуальные проблемы герпетологии и токсикологии. Вып. 7. Тольятти, 2004. С. 45-59.

- Гелашвили Д.Б., Чупрунов Е.В., Иудин Д.И. Структурные и биоиндикационные аспекты флуктуирующей асимметрии билатерально-симметричных организмов//Журн. общ. биол. 2004. Т. 65, № 5. С. 433-441.

- Гелашвили Д.Б., Нижегородцев А.А., Епланова Г.В., Табачишин В.Г. Флуктуирующая асимметрия билатеральных признаков разноцветной ящурки Eremias arguta как популяционная характеристика//Изв. Самар. НЦ РАН. 2007. Т. 9, № 4. С. 941-949.

- Гиляров М.С. О функциональном значении симметрии организмов//Зоол. журн. 1944. Т. 23, № 5. С. 213-215.

- Гланц С. Медико-биологическая статистика. М.: Практика, 1998. 459 с.

- Гродницкий Д.Л. Логика и неопределенность морфологических объяснений (принцип минимальных изменений в эволюции)//Журн. общ. биол. 1998. Т. 59, № 6. С. 606-620.

- Жданова Н.П. Анализ фенотипической изменчивости при оптимальных и неоптимальных условиях развития в эксперименте и в природных условиях на примере прыткой ящерицы (Lacerta agilis L.): Автореф. дис.... канд. биол. наук. М., 2003. 23 с.

- Захаров В.М. Асимметрия животных. М.: Наука, 1987. 216 с.

- Захаров В.М., Баранов А.С, Борисов В.И. и др. Здоровье среды: методика оценки. Оценка состояния природных популяций по стабильности развития: методологическое руководство для заповедников. М.: Центр экологической политики России, 2000. 66 с.

- Захаров В.М. Онтогенез и популяция (стабильность развития и популяционная изменчивость)//Экология. 2001. № 3. С. 177-191.

- Кожара А.В. Структура показателя флуктуирующей асимметрии σ2d и его пригодность для популяционных исследований//Биол. науки. 1985. № 6. С. 100-103.

- Марченко А.О. Реализация морфогенетического потенциала растительных организмов: калибровочный подход//Журн. общ. биол. 1999. Т. 60, № 6. С. 654-666.

- Реброва О.Ю. Статистический анализ медицинских данных. Применение пакета прикладных программ STATISTICA. М.: МедиаСфера, 2002. 312 с.

- Урманцев Ю.А. Симметрия природы и природа симметрии. М.: Мысль, 1974. 229 с.

- Kozlov M.V. Are fast growing birch leaves more asymmetrical//Oikos. 2003. V. 101, № 3. P. 654-658.

- Leung В., Forbes M.R., Houle D. Fluctuating asymmetry as a bioindicator of stress: Comparing efficacy of analyses involving multiple traits//Amer. Naturalist. 2000. V. 155. P. 101-115.

- Martel J., Lempa K. A reply to Kozlov//Oikos. 2003. V. 101, № 3. P. 659-660.

- Palmer A.R., Strobeck C. Fluctuating asymmetry analysis revisited//Developmental instability (DI): causes and consequences/M. Polak, ed. New York: Oxford Univ. Press, 2003.

- Whitlock M. The heritability of fluctuating asymmetry and genetic control of developmental stability//Proc. R. Soc. Lond. B. 1996. V. 263. P. 849-854.