Статистический анализ таксономического разнообразия макрозообентоса равнинных рек лесостепной зоны бассейна Средней и Нижней волги

Автор: Головатюк Лариса Владимировна, Промахова Екатерина Васильевна

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Общая биология

Статья в выпуске: 5-2 т.18, 2016 года.

Бесплатный доступ

Представлены результаты многолетних (1985-2015 гг.) исследований макрозообентоса равнинных рек лесостепной зоны бассейна Средней и Нижней Волги. Выявлено 494 таксона из 26 отрядов, 106 семейств и 289 родов. Статистическая оценка полного видового богатства рек, выполненная непараметрическими методами, составила 650 видов. Осуществлен сравнительный анализ состава фауны, таксономической структуры и разнообразия макрозообентоса малых и средних равнинных рек.

Равнинные реки, макрозообентос, таксономическое разнообразие, лесостепная зона, средняя и нижняя волга

Короткий адрес: https://sciup.org/148204909

IDR: 148204909 | УДК: 574.587(556.5)

Текст научной статьи Статистический анализ таксономического разнообразия макрозообентоса равнинных рек лесостепной зоны бассейна Средней и Нижней волги

ВВЕДЕНИЕ МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Таксономический состав и структура речных донных сообществ формируются под влиянием комплекса гидрологических и гидрохимических факторов, обусловленных ландшафтными, геоморфологическими и климатическими и особенностями региона. На территории европейской части России при продвижении с севера на юг изменяются климатические условия, уменьшается количество осадков, что находит свое отражение в смене природных зон. Очевидно, что реки, расположенные в различных ландшафтных зонах, имеют характерные особенности фаунистического состава, структуры и распределения макрозообентоса.

К настоящему времени обобщены данные исследований зообентоса ряда рек бассейна Верхней [12] и Средней Волги [14], расположенных в лесной зоне. Сведения о составе и структурных особенностях донных сообществ отдельных рек лесостепной зоны представлены в публикациях [3, 4, 5, 6, 7, 13 и др.].

Цель работы - на основе многолетних исследований выявить видовой состав макрозообентоса равнинных рек лесостепной зоны бассейна Средней и Нижней Волги, выполнить сравнительный анализ таксономической структуры и разнообразия бентофауны малых и средних равнинных рек.

Для оценки распределения донных беспозвоночных на различных биотопах использовали классификацию типов биотопов, выделенных по преобладающему грунту [7].

Анализ сходства фауны отдельных рек осуществлялся с использованием индекса видового сходства Жаккара [16].

Статистический анализ был выполнен с использованием пакета vegan [17] статистической среды R.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Гидролого-гидрохимическая характеристика рек Исследованные реки имеют длину, не превышающую 375 км, а площадь водосбора - 11.9

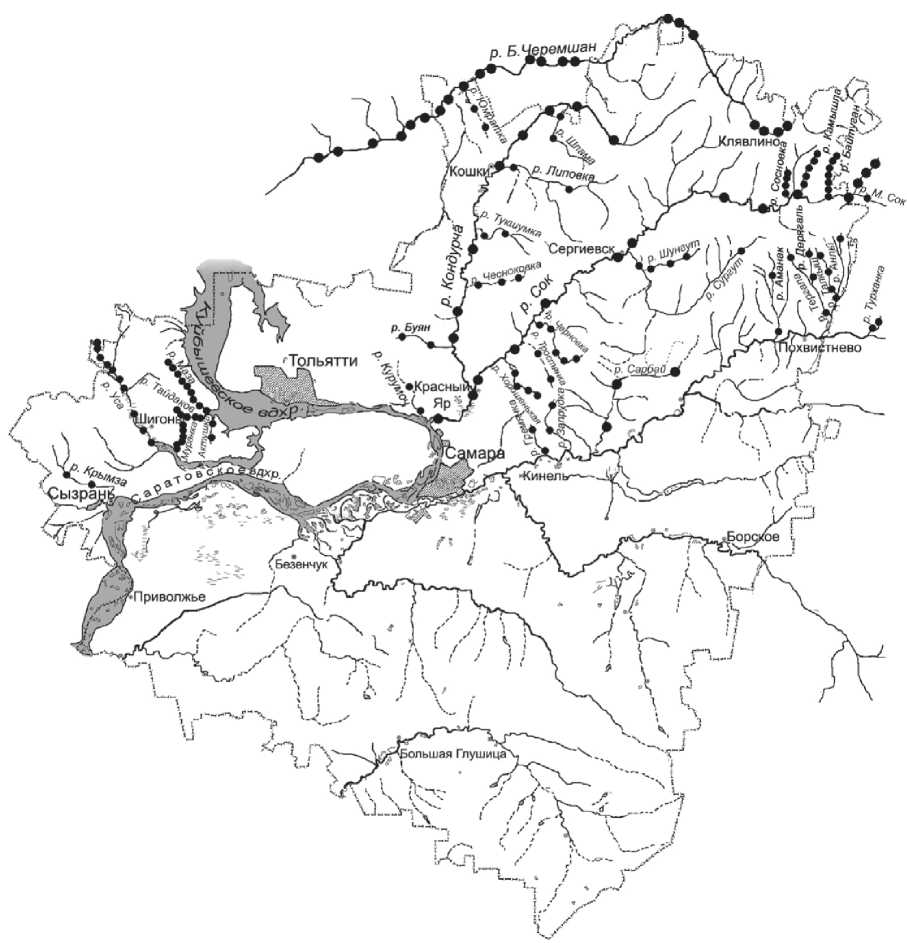

Рис. 1. Карта-схема отбора проб на реках лесостепной зоны бассейна Средней и Нижней Волги (станции отбора обозначены точками)

км2, и протекают по территории, где абсолютные отметки высот достигают 317 м. Малые водотоки характеризуются значительными уклонами речного дна - 1.9-7.7‰; уклоны средних рек находятся в пределах 0.5-0.7‰ (табл. 1). В период исследований скорость течения на различных участках рек изменялась от 0.05 до 1.2 м/с, ширина в верховьях варьировала от 0.2 до 12 м, а в устьевых участках - от 2 до 100 м.

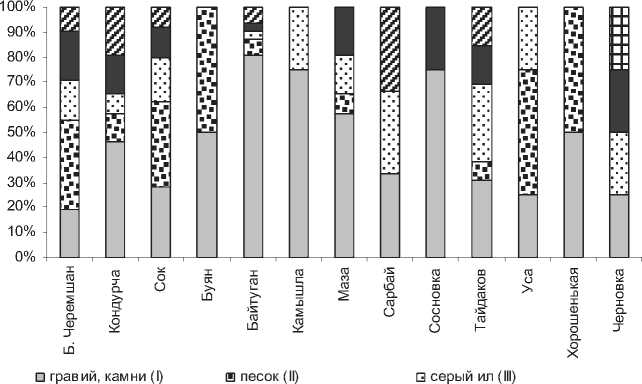

Реки характеризуются разнообразием биотопов, чему способствуют интенсивно протекающие в большинстве водотоков эрозионные процессы [7]. Особенностью донных отложений является широкое распространение каменистых субстратов, составляющих в средних реках 20-46%, в малых – 25-82% (рис. 2). В составе русловых наносов таких рек, как Кондурча и Байтуган, большое значение имеют гравий и крупнозернистый песок [1].

Уровень минерализации воды рек в период исследований находился в диапазоне 55-970 мг/л. Приоритетными загрязняющими веществами, в разной степени превышающими нормативные показатели в воде рек, являются органическое вещество (ХПК, БПК5), Pобщ., N-NO2, N-NH4, фенолы, нефтепродукты, Fe, Cu, Mn, Zn (табл. 1).

Характеристика макрозообентоса В составе макрозообентоса установлено 494 вида и таксона из 26 отрядов, 106 семейств и 289 родов. Преобладают амфибиотические насекомые, среди которых по числу видов лидируют двукрылые (233 вида и таксона) (табл. 2). Распространение подавляющего большинства зарегистрированных видов не выходит за пределы Палеарктики.

Наибольшая частота встречаемости (более 20%) характерна для личинок хирономид Tanytarsus gr . gregarius , Cricotopus bicinctus

□ почва+ил+раст. ост. (IV) и глина+почва (V) а черный ил (IV)

Рис. 2. Соотношение грунтов разного типа в некоторых реках лесостепной зоны

Таблица 1. Гидрографические, гидрологические и гидрохимические характеристики некоторых рек лесостепной зоны

|

Название реки |

Площадь водосбора, тыс. км 2 |

Длина, км |

Средний уклон, ‰ |

Скорость течения (межень) (minmax), м/с |

Гидрохимические показатели, превышающие ПДК |

|

Большой Черемшан |

11.5 |

336 |

0.5 |

0.15-0.80 |

*ОВ, Р общ. , N-NO 2 , НПР, фенолы, Cu, Fe |

|

Кондурча |

4.56 |

290 |

0.6 |

0.06-0.87 |

N-NH 4 , ОВ, фенолы, медь |

|

Сок |

11.9 |

375 |

0.7 |

0.15-1.20 |

ОВ, Р общ. , N-NO 2 , фенолы, **НПР, Cu, Fe, Mn, Zn |

|

Буян |

0.18 |

23 |

4.3 |

0.30-0.50 |

Fe |

|

Байтуган |

0.11 |

20 |

7.7 |

0.20-1.40 |

Cu, Mn |

|

Камышла |

0.10 |

20 |

7.9 |

0.10-0.60 |

ОВ |

|

Маза |

0.10 |

18 |

6.5 |

0.15-1.20 |

Fe |

|

Сарбай |

0.97 |

81 |

2.2 |

0.20-0.40 |

OB |

|

Сосновка |

0.09 |

16 |

5.2 |

0.25-0.30 |

ОВ |

|

Тайдаков |

0.07 |

11 |

5.0 |

0.20-0.30 |

N-NH 4 , Fe |

|

Уса |

3.39 |

143 |

3.6 |

0.30-0.80 |

Fe |

|

Хорошенькая |

0.17 |

25 |

5.5 |

0.10-0.15 |

ОВ |

|

Черновка |

0.33 |

37 |

1.9 |

0.05-0.20 |

ОВ |

Примечание:*ОВ – органическое вещество (по БПК 5 , ХПК), **НПР – нефтепродукты, *** – данные отсутствуют

(Meigen, 1818), Prodiamesa olivacea (Meigen, 1818), Cladotanytarsus mancus (Walker, 1856), Procladius ferrugineus (Kieffer, 1918), Polypedilum nubeculosum (Meigen, 1804), Cryptochironomus gr. defectus , ли-мониид Dicranota bimaculata (Schummel, 1829). Большинство из указанных таксонов относятся к числу широко распространенных в реках бассейна Верхней и Средней Волги [7, 12, 13].

Общее число таксонов в малых реках изменяется в пределах от 21 до 255, в средних - от 113 до 292 (табл. 3). Наибольшим видовым богатством отличаются более детально изученные реки

Байтуган и Сок, характеризующиеся высоким качеством воды (преимущественно II-III классы качества согласно расчету Биотического индекса Вудивисса).

Проведенный анализ показывает, что вклад видов из основных таксономических групп в состав бентофауны средних и малых рек примерно одинаков. Исключение составляют веснянки, разнообразие которых формируется в основном за счет развития личинок в малых водотоках и ракообразные (табл. 3), чье видовое богатство в средних реках вдвое выше, чем в малых, что об-

Таблица 2. Таксономическая структура донных сообществ рек лесостепной зоны

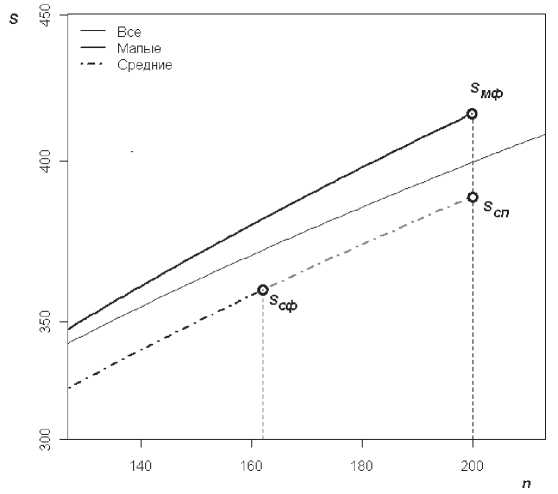

Сравнительная оценка числа видов S, зарегистрированных в сообществах зообентоса малых и средних рек, выполнялась путем построения кривых разрежения с последующей аппроксимацией данных степенной функциией. На рис. 3 показано, что видовое богатство бентофауны в малых водотоках (411 видов) несколько превышает как фактически установленное в средних реках (364 вида), так и прогноз для равного числа сделанных проб n = 200 по модели Аррениуса S = 33.6 n 0.46 (387 видов). Статистическая оценка полного видового богатства при n → ∞ , выполненная имитацией по алгоритму Chao2, составила 650 видов, в том числе в малых реках – 540 и в средних – 496 видов [11].

Оценка видового разнообразия макрозообентоса рек проведена с выделением уровней α-, β- и γ-составляющих (табл. 4). Как было отмечено, в формировании γ-разнообразия принимают участие 494 вида макрозообентоса. Отличия в показателях общего разнообразия средних и малых рек невелики, что подтверждает рассчитанный нами индекс видового разнообразия Шеннона, составляющий для фауны малых и средних рек водотоков 3.9-4.0 бит/экз. соответственно. Удельное разнообразие в малых и средних реках также отличается незначительно, составляя в среднем 12-13 на одну пробу соответственно. Существенная разница наблюдается только в среднем показателе α-разнообразия для водотока в целом, который для средних рек (177 видов) в три раза выше, чем для малых (45 видов), что обусловлено их большей протяженностью и закономерной сменой экологических условий в продольном направлении. Обращает на себя внимание факт развития в реках видов, встреченных нами единично, что отражают высокие значения β-разнообразия.

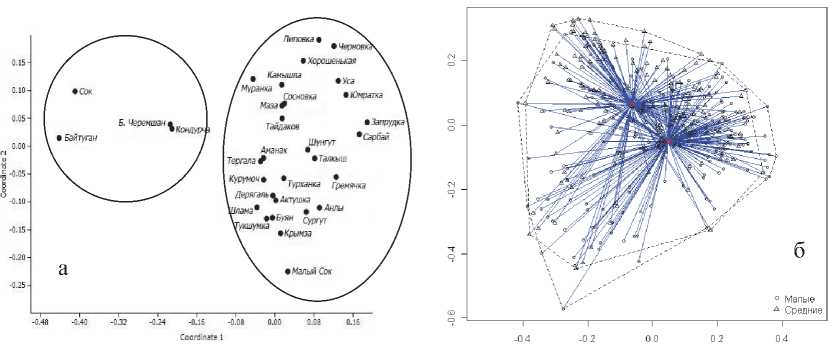

Анализ сходства фауны отдельных рек, выполненный с использованием индекса видового сходства Жаккара и метода главных координат, показывает объединение водотоков в два основных кластера. В состав первого входят средние реки и малая р. Байтуган, в состав второго - все малые водотоки. Характерно также, что в пределах первого кластера можно выделить наиболее детально изученные рр. Сок и Байтуган, в составе бентофауны которых отмечается большое число видов, найденных только в одной пробе (рис. 4а).

Для проверки нулевой гипотезы о близости видового состава бентофауны малых и средних рек использовался непараметрический дисперсионный анализ Андерсона (Anderson, 2006). Проведенный рандомизационный тест показал ( F = 3.26, p = 0.068), что нельзя отклонить гипотезу об однородности таксономического состава макрозообентоса между пробами из малых и средних рек, хотя найденное р -значение близко к критическому порогу значимости (рис. 4б).

Особенности состава и структуры донных сообществ формируются под влиянием гидрологических различий отдельных участков рек, из которых целесообразно выделить зоны ри-

Таблица 3. Таксономическая структура макрозообентоса рек лесостепной зоны

Примечание: Ol – Oligochaeta, Hi – Hirudinea, Ml – Mollusca, Cr – Crustacea, Ep – Ephemeroptera, Od – Odonata, He – Heteroptera, Pl – Plecoptera, Tr – Trichoptera, Co – Coleoptera, Ch – Chironomidae, Di – прочие Diptera; прочие - Aranei, Hydridae, Hydrachnidia, Nematoda, Sialidae; n – число отобранных проб трали, потамали и устьевые зоны средних рек, находящиеся под влиянием подпорных вод водохранилищ.

В ритрали малых и средних рек отмечается высокое таксономическое разнообразие лито-реофильных и оксифильных личинок амфибио-тических насекомых из отрядов Ephemeroptera, Trichoptera, Plecoptera и Diptera. Основу чис- ленности бентоса обеспечивают Chironomidae, Oligochaeta и Ephemeroptera, доля которых соответственно равна 66%, 17% и 7%. Биомасса донных сообществ определяется развитием личинок Chironomidae (46%), Ephemeroptera (14.5%) и Trichoptera (11%) (табл. 5). Структурной особенностью бентоса ритрали является преобладание в составе хирономидофауны литореофильных личи-

Рис. 3. Фрагмент кривых зависимости видового богатства S от числа проб n :

S мф = 411 и S сф = 364 – фактически зарегистрированное число видов в малых и средних реках соответственно, S сп = 387 – прогноз видового богатства средних рек при n = 200

Таблица. 4. Разложение видового разнообразия сообществ макрозообентоса рек лесостепной зоны на α - и β -составляющие; S – число видов, H – индекс Шеннона

Наиболее массовыми среди Ephemeroptera являются личинки Baetis gr. rhodani , Caenis macrura Stephens, Ephemerella ignita (Poda), Plecoptera - Capnia bifrons Newman, Amphinemura standfussi Ris, Trichoptera - Hydropsyche pellucidula Curtis, Hydropsyche ornatula MacLachlan, Chironomidae - Cricotopus bicinctus , Eukiefferiella gr. gracei , Micropsectra gr. praecox , Simuliidae - Simulium sp., Atheriсidae - Atherix ibis , Oligochaeta - Limnodrilus hoffmeisteri Claparede, Potamothrix hammoniensis (Michaelsen).

В потамали на песчаных, илисто-песчаных, илистых и глинистых биотопах отмечается сокращение фаунистического разнообразия представителей отрядов Plecoptera и Trichoptera за счет выпадения из состава фауны литореофиль-ных таксонов и возрастает значение поденок (Ephemeroptera), моллюсков (Mollusca), малоще- тинковых червей (Oligochaeta) и стрекоз (Odonata). Преимущественное развитие получают типичные потамобионты, виды равнинно-речного комплекса. Количественные показатели бентоса обеспечивают малощетинковые черви, хирономиды и моллюски. Особенно велика роль олигохет, доля которых в общей численности и биомассе достигает 59-45% соответственно (табл. 5).

Среди Ephemeroptera наиболее многочисленны личинки Caenis horaria (Linnaeus), Mollusca - Rivicoliana rivicola (Lamarck), Euglesa acuminata (Clessin in Westerlund), Pisidium amnicum (Müller), Chironomidae – Tanytarsus gr . gregarius , Prodiamesa olivacea , Paracladius conversus , Paratendipes albimanus (Meigen), Cladopelma gr. lateralis , Oligochaeta – Limnodrilus hoffmeisteri Claparede, L. udekemianus Claparede, Tubifex tubifex (Müller).

В устьевых участках средних рек, находящихся в зоне подпора водами водохранилищ, где основные площади дна заняты илами

Рис. 4. Диаграмма сходства (а) фауны макрозообентоса средних и малых рек лесостепной зоны в осях двух главных координат (эллипсы показывают объединение рек в два основных кластера); внутригрупповая дисперсия (б) видового состава проб макрозообентоса

относительно центроидов для малых и средних рек

Таблица 5. Соотношение числа видов (n, %), численности (N, %) и биомассы (B, %) таксономических групп бентоса на различных участках рек

|

Таксономическая группа |

ритраль |

потамаль |

устьевые участки средних рек (зона подпора) |

||||||

|

n |

N |

B |

n |

N |

B |

n |

N |

B |

|

|

Oligochaeta |

6 |

17.0 |

6.0 |

8 |

59 |

45.0 |

7 |

23.0 |

11.0 |

|

Hirudinea |

1 |

0.5 |

3.0 |

2 |

0.1 |

0.2 |

2 |

0.2 |

0.3 |

|

Mollusca |

8 |

1.0 |

3.0 |

12 |

3.5 |

11.0 |

18 |

2.3 |

38.0 |

|

Crustacea |

1 |

0.1 |

1.5 |

2 |

0.1 |

0.3 |

12 |

2.8 |

1.0 |

|

Ephemeroptera |

6 |

7.0 |

14.5 |

9 |

1.3 |

2.4 |

2 |

1.2 |

1.2 |

|

Odonata |

1 |

0.1 |

0.5 |

3 |

0.2 |

1.6 |

1 |

0.1 |

0.3 |

|

Heteroptera |

3 |

0.2 |

0.5 |

2 |

0.1 |

0.2 |

1 |

1.0 |

0.3 |

|

Plecoptera |

3 |

1.0 |

1.0 |

1 |

0.1 |

0.1 |

- |

- |

- |

|

Trichoptera |

7 |

1.0 |

11.0 |

4 |

0.3 |

2.0 |

1 |

0.2 |

0.5 |

|

Coleoptera |

6 |

1.0 |

1.5 |

5 |

0.2 |

0.5 |

1 |

0.1 |

1.0 |

|

Chironomidae |

44 |

66.0 |

46.0 |

44 |

34.0 |

36.0 |

51 |

68.0 |

48.0 |

|

Diptera (прочие) |

10 |

5.0 |

10.0 |

5 |

1.0 |

0.6 |

2 |

1.0 |

0.3 |

|

*Прочие |

4 |

0.1 |

1.5 |

3 |

0.1 |

0.1 |

2 |

0.1 |

0.1 |

* Прочие - Aranei, Hydridae, Hydrachnidia, Nematoda, Sialidae и заиленными песками, фауна макрозообентоса представлена видами, характерными для стоячих водоемов. По числу таксонов (88% от общего состава фауны), численности (96%) и биомассе (98%) преобладают личинки Chironomidae, а также Oligochaeta, Mollusca и Crustacea. Доля остальных групп бентоса как в составе фауны, так и в общих количественных показателях не превышает 2% (табл. 5). Особенностью этих участков рек является распространение видов-вселенцев понто-каспийского и понто-азовского комплексов [3, 8].

Значительное развитие получают пело- и псаммофильные, характерные для фауны водохранилищ представители семейства Chironomidae - Polypedilum nubeculosum, Cladotanytarsus mancus , Cryptochironomus gr. defectus , Procladius ferrugineus , C. obtusidens Goetghebuer, Lipiniella araenicola Shilova и Oligochaeta - Limnodrilus hoffmeisteri , Tubifex newaensis (Michaelsen), Tubifex tubifex .

Большое значение в устьевых участках рек имеют крупные моллюски из семейства Unionidae: Unio , Anodonta , Tumidiana . Не достигая высокой численности в составе донных сообществ, эти моллюски обеспечивают значительную биомассу бентоса. Так, биомасса Unio pictorum в устьевом участке р. Сок достигает 4360 г/м2. Зарегистрированы моллюски - вселенцы понто-каспийского комплекса: Dreissena p. polymorpha (рр. Сок, Уса, Б. Черемшан), Dreissena r. bugensis , Lithoglyphus naticoides (Сок, Уса), ракообразные Dikerogammarus сaspius , D. haemobaphes , Shablogammarus chablensis , кумовые раки Schizorhynchus bilamellatus (Сок).

Таким образом, нами выявлено высокое фаунистическое богатство макрозообентоса рек лесостепной зоны бассейна Средней и Нижней Волги. Фактически зарегистрированное число таксонов в малых и средних реках составляет 411 и 364 соответственно с прогностическим возрас- танием числа видов в зависимости от увеличения количества отобранных проб.

Не отмечено существенных различий в показателях общего и удельного разнообразия между малыми и средними реками, за исключением α -разнообразия для водотока в целом, который для средних рек в три раза выше, чем для малых, что обусловлено их большей протяженностью и закономерной сменой экологических условий в продольном направлении. Все исследованные реки характеризуются высокими значениями β -разнообразия.

Состав фауны отдельных участков малых и средних рек, из которых следует выделить зоны ритрали, потамали и устьевые области, определяется гидрологическими и биотопическими особенностями водотоков.

Полученные данные имеют практическое значение для проведения мониторинговых исследований в условиях природных климатических изменений и антропогенного воздействия на речные экосистемы.

Список литературы Статистический анализ таксономического разнообразия макрозообентоса равнинных рек лесостепной зоны бассейна Средней и Нижней волги

- Белозерова Е.В. Гидрологические и морфометрические характеристики рек Байтуган и Кондурча//Особенности пресноводных экосистем малых рек Волжского бассейна. Тольятти: Кассандра, 2011. С. 22-26.

- Водогрецкий В.Е. Антропогенное изменение стока малых рек. Л.: Гидрометеоиздат, 1990. 176 с.

- Головатюк Л.В. Видовой состав и структура сообществ макрозообентоса р. Сок//Особенности пресноводных экосистем малых рек Волжского бассейна. Тольятти: Кассандра, 2011а. С. 128-146.

- Головатюк Л.В. Биоразнообразие донных сообществ притоков р. Сок//Особенности пресноводных экосистем малых рек Волжского бассейна. Тольятти: Кассандра, 2011б. С. 146-160.

- Зинченко Т.Д. К характеристике малых рек//Экологическая ситуация в Самарской области: состояние и прогноз. Тольятти, 1994. С. 82-97.

- Зинченко Т.Д., Головатюк Л.В. Реофильные гидробиоценозы. Река Байтуган//Голубая книга Самарской области: Редкие и охраняемые гидробиоценозы. Самара: СамНЦРАН, 2007. С. 121-126.

- Зинченко Т.Д. Эколого-фаунистическая характеристика хирономид (Diptera, Chironomidae) малых рек бассейна Средней и Нижней Волги (Атлас). Тольятти: «Кассандра», 2011. 258 с.

- Курина Е.М. Распространение чужеродных видов макрозообентоса в притоках Куйбышевского и Саратовского водохранилищ//Изв. САМ НЦ РАН. 2014. Т. 16, №1. С. 236-242.

- Методика изучения биогеоценозов внутренних водоемов. 1975. М.: Наука. 240 с.

- Методические рекомендации по обработке материалов при гидробиологических исследованиях на пресноводных водоемах. Зообентос и его продукция/Под ред. Г.Г. Винберга и Г.М. Лаврентьевой. Л.: ЗИН АН СССР, 1984. 52 с.

- Шитиков В.К., Зинченко Т.Д., Розенберг Г.С. 2012. Макроэкология речных сообществ: концепции, методы, модели. Тольятти: СамНЦ РАН, Кассандра, 257 с.

- Экологическое состояние малых рек Верхнего Поволжья/Под ред В.Г. Папченкова. М.: Наука, 2003. 389 с.

- Яковлев В.А. Зообентос реки Свияга//Экологические проблемы малых рек Республики Татарстан. -Казань: Изд-во «Фэн», 2003. -С. 184-189.

- Яковлев В.А., Ахметзянова Н.Ш., Кондратьева Т.А. Зообентос реки Казанка//Экологические проблемы малых рек Республики Татарстан. Казань: Изд-во «Фэн», 2003. С. 181-184.

- Anderson M.J. Distance-based tests for homogeneity of multivariate dispersions.//Biometrics. 2006. V. 62. P. 245-253.

- Jaccard P. Distribution de la florine alpine dans la Bassin de Dranses et dans quelques regiones voisines. Bulletin de la Societe Vaudoise des Sciences Naturelles 37. 1901. P. 241-272.

- Oksanen J., Blanchet G., Kindt R., ierre Legendre P., Minchin P., O'Hara R., Simpson G, Solymos P., Stevens M., Wagner H. vegan: Community Ecology Package. R package version 2.0-2. 2011.