Стейкхолдеры региональной экологической политики в России

Автор: Турцева К.П.

Журнал: Ars Administrandi. Искусство управления @ars-administrandi

Рубрика: Региональная политика и управление

Статья в выпуске: 3 т.13, 2021 года.

Бесплатный доступ

Введение: участие заинтересованных сторон в процессе принятия решений повышает эффективность и результативность последних, однако в контексте изучения региональной экологической политики в России вопрос относительно идентификации интересов и основных направлений взаимодействия ключевых акторов и стейкхолдеров остается малоизученным.

Региональная экологическая политика, стейкхолдеры, регионы, теории заинтересованных сторон, субъекты региональной экологической политики

Короткий адрес: https://sciup.org/147246696

IDR: 147246696 | УДК: 353+502.3:005.6(470-2) | DOI: 10.17072/2218-9173-2021-3-309-334

Текст научной статьи Стейкхолдеры региональной экологической политики в России

Экологическая политика региона создает условия для формирования благоприятной среды жизнедеятельности людей. Вовлечение в процесс принятия решений заинтересованных лиц важно по нескольким причинам. Во-первых, стейкхолдеры обладают экспертными знаниями, адекватно оценивают варианты и делают осознанный выбор. Во-вторых, принятое решение оказывает влияние на каждую заинтересованную группу. В-третьих, стейкхолдеры неоднородны, и это требует усилий по сближению их позиций. Сотрудничество и взаимодействие заинтересованных сторон в процессе выработки региональной экологической политики позволяет объединить знания и ресурсы, согласовать различные взгляды.

Под региональной экологической политикой будет пониматься «процесс, в который включены органы государственной власти субъектов Российской Федерации, общественные и иные некоммерческие объединения, бизнес-структуры, юридические и физические лица, деятельность которых направлена на сохранение и восстановление природной среды, рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов, предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду» (Пугачев, 2010, с. 97).

Таким образом, к стейкхолдерам региональной экологической политики относятся заинтересованные стороны, деятельность которых связана с указанными выше направлениями экологической политики, то есть «люди и организации, которые вовлечены в действие или политику или затронуты ими и могут быть прямо или косвенно включены в процесс принятия решений» (Sterling et al., 2017, p. 160). В число субъектов региональной экологической политики входят региональные органы власти, которые непосредственно отвечают за разработку и реализацию такой политики.

Важно отметить, что одним из индикаторов низкоэффективной реализации региональной экологической политики являются результаты опроса, проведенного ВЦИОМ, центром «Особое мнение» и Экспертным институтом социальных исследований в 2020 году. По мнению 56 % опрошенных, региональные и федеральные власти не справляются с решением экологических проблем. Такой вывод был сделан россиянами в связи с ухудшением экологической ситуации в стране в течение последних 2–3 лет1. Среди причин сложившейся ситуации отметим отсутствие четкой нормативно-правовой базы в области экологического законодательства и механизмов привлечения инве-стиций2. Более того, существует мнение, что «Россия на мировой экономической арене выступает как страна, проводящая политику экологического демпинга, что в перспективе обрекает отечественные товары на неспособность

Турцева К. П. Стейкхолдеры региональной экологической политики в России конкурировать на внешних рынках, для которых характерна высокая степень экологической сознательности населения» (Баширова, 2010, с. 499).

Эти проблемы могут быть решены путем привлечения всех стейкхолдеров к разработке прозрачных механизмов регулирования отрасли и выстраивания эффективного взаимодействия между участниками процесса принятия решений.

Диалог с заинтересованными сторонами играет важную роль в региональной экологической политике и может способствовать установлению повестки дня, анализу ситуации, а также созданию и реализации решений. Тот факт, что ни одна из заинтересованных сторон не может добиться успеха без других, представляет собой веский аргумент в пользу дальнейшей интенсификации диалога, выходящего за рамки консультаций и информирования друг друга, и переходу к совместному производству знаний и ответственности.

Целью данного исследования является выявление направлений и возможных форм сотрудничества стейкхолдеров и субъектов региональной экологической политики.

Научно-исследовательская проблема заключается в противоречивом характере формирования региональной экологической политики в России. C одной стороны, именно на региональном уровне осуществляется взаимодействие между всеми участниками процесса принятия решений, так как характер взаимоотношений, направления и формы сотрудничества зависят от природно-ресурсного потенциала, промышленности, регионального политического режима, особенностей территории. С другой стороны, в нормативно-правовых актах3 зафиксированы достаточно узкие полномочия региональных органов власти. Сохраняется централизация экологической политики, так как все ключевые решения относительно направлений, нормативов, требований в области охраны окружающей среды осуществляет федеральный центр, что ограничивает возможности субъектов региональной экологической политики привлекать заинтересованные стороны к процессу принятия решений.

В контексте данной проблемы исследование отвечает на вопрос: в рамках каких направлений региональной экологической политики возможно привлечение ключевых заинтересованных сторон в условиях ее централизации в России?

Согласование интересов участников процесса принятий решений может обеспечить стейкхолдерский подход, который «в стратегическом менеджменте рассматривает формирование стратегических решений как результат переговорного процесса, включает в себя и третью составляющую, направленную на решение проблемы вовлеченности субъектов территории в эти процессы и «совмещение», совпадение целей субъектов территории» (Тажитдинов, 2013, с. 18). Он позволит сбалансировать отношения и инте- ресы стейкхолдеров и обеспечит эффективное функционирование системы: «стейкхолдерская модель ориентирована на создание ценности для заинтересованных сторон, на расширение самой платформы создания стоимости и балансирование множественных интересов стейкхолдеров как условие выбора стратегических инициатив» (Ткаченко и Злыгостев, 2018, с. 40). Стейк-холдерский подход дает возможность определить ключевые заинтересованные стороны, их роли и функции, а также обозначить стратегии взаимодействия.

С практической точки зрения, интеграция вклада заинтересованных сторон в процесс разработки и реализации экологической политики позволит предоставить обратную связь и прийти к консенсусу до того, как новые правила, планы или решения вступят в силу. Это может способствовать гармонизации процесса принятий решений и избеганию ненужных конфликтов.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Понятие «стейкхолдер» появилось в 1960-х годах в менеджменте, а стейк-холдерский подход был предложен американским экономистом Эдвардом Фрименом в 1984 году (Freeman, 2010) и получил широкое распространение уже в 90-х годах XX века. Специалисты (Акофф, 2002; Harrison, 1998; Ricart et al., 2002; Даулинг, 2003; Косякова, 2012; Горбунов и Хакимов, 2018; Банникова, 2019) занимаются вопросами классификации стейкхолдеров и исследуют их роли в разных областях: в экологическом маркетинге и повышении экологической и социальной ответственности бизнеса (Kotler, 2011; Дохолян, 2017; Pathak and Nichter, 2021), в том числе управлении водными ресурсами (Moore, 2018, Moore, 2021); брендинге территорий (Хоутон и Стивенс, 2013); в искусственном интеллекте (Dobbe et al., 2021); публичных отношениях (Lee and Moon, 2021, Sweetser, 2020); стратегическом управлении развитием региона (Тажитдинов, 2013; Куркова, 2021).

Кроме того, ученые разрабатывали модели идентификации значимости заинтересованных сторон (Mitchell et al., 1997; Agle et al., 1999), концепцию сбалансированности требований различных стейкхолдеров с целями организации (Ансофф, 1989), изучали согласование интересов и взаимодействие между ключевыми участниками процесса принятия решений (Freeman and Mcvea, 2006; Ансофф, 1989; Тажитдинов, 2013).

Большинство теорий стейкхолдеров разработаны исследователями в менеджменте применительно к компании или фирме. Вместе с тем соответствующая терминология проникает и в государственное управление, например, в форме концепции «Открытого правительства» (Zhang et al., 2015; Williamson and Eisen, 2016; Захаревич, 2016).

Самые распространенные классификации стейкхолдеров выделяют следующие категории:

-

- государственные органы (Fassin, 2009; Даулинг, 2003; Тажитдинов, 2013; Harrison, 1998; Ricart et al., 2002 и др.);

-

- собственники, акционеры компании, инвесторы, совет директоров (Fassin, 2009; Даулинг, 2003; Тажитдинов, 2013; Harrison, 1998; Newbould and Luffman, 1989; Ricart et al., 2002 и др.);

-

- сотрудники (Fassin, 2009; Clarkson, 1995; Harrison, 1998; Newbould and Luffman, 1989; Ricart et al., 2002 и др.);

-

- покупатели, потребители (Fassin, 2009; Даулинг, 2003; Harrison, 1998; Newbould and Luffman, 1989; Ricart et al., 2002 и др.);

-

- местные сообщества (Fassin, 2009; Тажитдинов, 2013; Harrison, 1998);

-

- СМИ, некоммерческие организации, группы активистов, общественные движения (Fassin, 2009; Даулинг, 2003; Clarkson, 1995; Тажитдинов, 2013; Harrison, 1998).

Требует внимания классификация, предложенная российским исследователем И. А. Тажитдиновым, так как в ней акцентируется внимание на заинтересованных сторонах, принимающих участие в стратегическом управлении развитием региона. Автор разделяет стейкхолдеров на внешних и внутренних. Внутренними территориальными стейкхолдерами являются местное население, хозяйствующие субъекты, органы управления субрегионом, органы местного самоуправления, местные общественные организации и СМИ. К внешним территориальным стейкхолдерам относятся федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъекта Российской Федерации, общественные организации (региональные, федеральные, международные), инвесторы, население (нерезиденты, мигранты), хозяйствующие субъекты (нерезиденты), СМИ (региональные, федеральные, международные) (Тажитдинов, 2013, с. 18–21). Согласимся с логикой И. А. Тажитдинова, что внешние стейкхолдеры – стороны, которые непосредственно не вовлечены в процесс принятия решений, но косвенно оказывают на него влияние, а внутренние стейкхолдеры – стороны, прямо оказывающие влияние на процесс принятия решений на конкретной территории.

В научной литературе отсутствует единое мнение о том, какие группы стейкхолдеров следует выделять, так как многое зависит от целей и условий, определяющих рамки исследования. Кроме того, количество работ, касающихся анализа групп заинтересованных сторон в сфере региональной экологической политики, ограничено (Петрова, 2011; Стрекалова, 2015).

Приведенные выше классификации можно считать неполными ввиду отсутствия в них нескольких категорий стейкхолдеров, таких как университеты и малый и средний бизнес. Мы считаем целесообразным включить данные категории в исследование, поскольку университеты занимаются подготовкой управленческих кадров по охране окружающей среды и природопользованию, проведением научных исследований в области экологии, принимают участие в разработке нормативно-правовой базы региона в области экологической политики и сотрудничают с крупными промышленными предприятиями, в том числе по вопросам охраны окружающей среды. Тем самым университеты вносят вклад в формирование региональной экологической политики. Малый и средний бизнес представляет собой значительную часть современного народного хозяйства, он также является серьезным источником загрязнения окружающей среды, но в своей деятельности, как правило, ориентируется на краткосрочную перспективу, выбирая стратегию развития с минимальными рисками (минимальное инвестирование в новые технологии или его отсутствие).

На наш взгляд, нерационально рассматривать в качестве заинтересованных сторон отдельных потребителей, население. Но поскольку они (вместе с другими членами общества) являются одними из конечных бенефициаров региональной экологической политики, разумно изучать их в составе региональных некоммерческих, неправительственных организаций, которые представляют их интересы.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

На основании вышеизложенного логично выделить четыре ключевых группы, которые действительно способны влиять на процесс разработки и реализации региональной экологической политики: органы государственной власти и местного самоуправления, гражданское общество, бизнес (малый, средний и крупный) и университеты.

Органы государственной власти и местного самоуправления

Органы власти принимают нормативные правовые акты в области экологической политики. Именно они решают, когда и как применять нормы законодательства. Органы власти зачастую продвигают собственные цели независимо от требований международных норм, используя, в том числе, политику подражания главным странам-соперникам или формально принимая участие в международных экологических программах, для того чтобы подписать необходимые документы (например, соглашение о свободной торговле между Чили и США) (Orihuela, 2014). Способность органов власти преследовать свои интересы напрямую зависит от типа политического режима, степени участия других политических институтов (политических партий, оппозиционных организаций) в процессе принятия решений, возможностей различных акторов (политические организации, элиты, общественные движения, экологические активисты, бизнес) включать экологические проблемы в повестку дня (Madariaga, 2018).

Стейкхолдерами в данной категории выступают федеральные органы исполнительной власти, а именно министерства и ведомства, ответственные за реализацию экологической политики, такие как Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования, Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Федеральное агентство водных ресурсов, а также смежные министерства (например, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, Министерство экономического развития Российской Федерации, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, Министерство финансов Российской Федерации, Министерство энергетики Российской Федерации), которые могут являться соисполнителями или участниками программ охраны окружающей среды.

К стейкхолдерам следует отнести и органы местного самоуправления (Рубченко, 2017), в чьи функции входят «организация мероприятий по охране окружающей среды», «участие в организации деятельности по накоплению

(в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов», «организация благоустройства территории», «осуществление муниципального земельного контроля», «осуществление муниципального лесного контроля», а также «организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий»4.

Гражданское общество

Экологические активисты способствуют изменению политики, используя, в том числе, нетрадиционные формы политического участия, такие как сидячие забастовки, бойкотирование, отказ подчиняться законам. Через собственные организации они продвигают повестку дня «зеленой» политики и включают вопросы охраны окружающей среды в программы политических партий (Rootes, 2004). У общественных движений отсутствует прямой доступ к выработке политики, и они вынуждены использовать различные политические возможности (мобилизация сторонников, лоббирование, создание «случайных коалиций» с более влиятельными участниками политики (Lemos and Looye, 2003; Frumkin et al., 2004)) для повышения своего влияния и осведомленности населения об экологических проблемах.

В России экологические организации до сих пор не являются полноправными участниками экологической политики в связи с присущей им «недостаточной массовостью, отсутствием обратной связи с населением, слабой организованностью, недостаточной компетентностью их членов, финансовой и организационной слабостью, отсутствием единства во взглядах …»5. Наблюдаются плохая информированность населения6 относительно деятельности экозащитных организаций, их разобщенность и разделение по интересам (прогосударственные, неправительственные организации, филиалы международных экологических организаций, инициативные группы и др.). Все это затрудняет эффективное проведение мероприятий в рамках реализации экологической политики в регионах. Кроме того, частичная политическая изоляция России ограничивает возможности экологических движений страны взаимодействовать с международными организациями в решении глобальных экологических проблем.

Некоммерческие и неправительственные организации являются значимой категорией стейкхолдеров для социально ответственного бизнеса и власти. Они могут помочь бизнесу минимизировать экологические риски, более рационально распределять благотворительные средства, способствовать укреплению корпоративной культуры путем включения сотрудников в волонтерские и благотворительные программы, выстроить модели сотрудничества в социальной сфере7. Некоммерческие организации способствуют устойчивому развитию общества в целом, занимаясь вопросами защиты окружающей среды, социальной интеграции, образования, искоренением бедности. Для их успешного развития необходима системная и организационная помощь от государства. Это является особенно важным для регионов России, где инфраструктура менее развита, чем в Москве и Санкт-Петербурге и тем более чем в странах Западной Европы (Великобритания, Германия, Франция, Швейцария, Нидерланды) и Северной Америки. Некоммерческие организации пользуются поддержкой со стороны органов власти благодаря благотворительным программам, укрепляющим их потенциал. Отметим, однако, что зависимость от государственного финансирования существенно снижает автономность и гибкость некоммерческих организаций. Получая пожертвования и гранты от государственных фондов на конкретные проекты, «многие некоммерческие агентства “корректируют” свое поведение, выстраивая свои организационные цели и миссию в зависимости от приоритетов государственных финансирующих агентств» (Smith, 2003, p. 39). Это может проявляться в замалчивании проблем по просьбе органов власти или предоставлении недостоверной информации по конкретному вопросу8. Эксперты отмечают еще одну особенность российской действительности - серийное создание государственных некоммерческих организаций и прямое их субси-дирование9.

На сегодняшний день экологические организации в России не включены в процесс принятия решений и не в состоянии прямо влиять на отмену потенциально опасных для экологии проектов (строительство мусорного полигона на станции Шиес10, строительство завода по розливу воды в селе Култук на Байкале11). Однако у них существует возможность привлекать к диалогу и ответственности представителей бизнеса, если организации создают широкие рабочие коалиции. Например, НПО «Зеленый мир» совместно с ветеранами атомной отрасли и другими общественными организациями потребовала диалога с госкорпорацией «Росатом» по поводу проектов сооружения Сосновоборской атомной электростанции (Ленинградской АЭС-2), нового радиационного могильника. Организация смогла придать огласке назревающий экологический конфликт, поставить вопрос на повестку дня, привлечь внимание общественности и добиться обсуждения решения на этапе его при- нятия12. Однако это не дало нужного результата: атомная электростанция была построена и введена в эксплуатацию, а в 2016 году после внесения НПО «Зеленый мир» в реестр иностранных агентов оно прекратило свое существование.

Участие в работе общественных советов при региональных органах власти можно считать одним из возможных и действенных инструментов выстраивания диалога между властью и некоммерческими организациями. Однако более продуктивные результаты достигаются участием экологических организаций в просветительских, методических проектах, которые инициируются и реализуются государственными структурами. Среди них выделим проекты по сохранению живой природы, которые ведет Всемирный фонд дикой природы с особо охраняемыми природными территориями13.

Еще одним инструментом выстраивания диалога с другими стейкхолдерами, субъектами региональной экологической политики является бизнес самих некоммерческих организаций. Российские «зеленые», пишет О. Яниц-кий, предлагают развивать два вида бизнеса14:

-

1) специализированные центры, например, центры экологических экспертных исследований и оценки рисков. Такого рода структуры могут работать по заказам власти, бизнеса, жилищных объединений;

-

2) центры общественной экологической экспертизы, которые занимаются защитой конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду, разрабатывают природоохранную документацию, в целом оказывают услуги как гражданам, так и различным организациям, чья работа связана с охраной здоровья населения и экологии.

Малый, средний и крупный бизнес

Повестка международной политики в области устойчивого развития заставила бизнес переходить на «зеленые» технологии. Исследование (Fairfield, 2016) выявило два способа влияния бизнеса на политику. Первый – структурная сила бизнеса, которая порождает страх среди политиков перед потерей инвестиций и бегством капитала и заставляет власть смягчать программы реформ. Второй – инструментальная сила, которая позволяет вмешиваться в процесс разработки и принятия решений, используя такие ресурсы, как освещение в СМИ, технические возможности и влияние на политиков. Однако влияние бизнеса на политический курс правительств ограничивается существующими институциональными системами (Hochstetler and Kostka, 2015). Благодаря переориентированию глобальной экономики на инвестиции в экологически чистые технологии и «зеленую» инфраструктуру, бизнес начал перестраиваться. Компании делают значительные долгосрочные инвестиции, риски и прибыльность которых в основном зависят от изменения законодательства в области экологической безопасности и охраны окружающей среды. Поэтому компании вынуждены отслеживать экологическую повестку (Koskimaa et al., 2021), принимать активное участие в обсуждении нормативных актов и вмешиваться в процесс принятия решений.

«Уровень экологических, социальных и управленческих стандартов в России в настоящее время является довольно низким в международном сравнении», - говорится в исследовании S&P Global Ratings15 . Тем не менее некоторые крупные российские компании принимают стратегии в области устойчивого развития, достаточно серьезно вкладываются в экологические программы (например, ПАО «СИБУР Холдинг», ОАО «Газпром») и формируют отчеты. Проводя такую политику, компании ориентируются на ключевых стейкхолдеров – инвесторов, клиентов, партнеров, государственные органы на федеральном и региональном уровнях.

Наряду с теми компаниями, руководство которых осознает, что бережное отношение к окружающей среде является условием конкурентного рынка, существуют другие представители крупного бизнеса, у которых процесс экологизации производства протекает медленно. В качестве примера можно привести компании, работающие в нефтяной отрасли – ПАО «НК «Роснефть» и ПАО «ЛУКОЙЛ», допускающие нарушения в области экологии (об этом свидетельствует, например, наличие несанкционированных свалок буровых отходов на месторождениях нефтяных компаний16), или ПАО «ГМК «Норильский никель», который «относится к тем “передовикам производства”, которые используют свое членство в различных бизнес-союзах, таких как РСПП, для того, чтобы давить, запугивать или перехватывать»17.

Представители крупного бизнеса принимают участие в круглых столах, конференциях, публичных слушаниях, посвященных обсуждению нормативно-правовых актов, ужесточающих экологические требования, с тем, чтобы смягчать принимаемые решения. Этому есть веские причины. В России сложилась ситуация, когда выполнить нормативные требования, например, к качеству сточных вод, практически невозможно. Действующие стандарты в данной сфере не выполняют более 90 % предприятий коммунального хозяйства России, при этом они продолжают свою работу18. Другой пример. В угольной отрасли создана сложная система нормативно-правовых требований к рекультивации земель, нарушенных угледобычей, которая является общей «для всех видов производств и не отражает специфики условий проведения рекультивационных работ в отраслях, связанных с добычей полезных ископаемых» (Саакян и др., 2020, с. 59). Это порождает различные толкования норм и нарушения требований законодательства.

Чтобы лучше понимать двойственное отношение крупного бизнеса к защите окружающей среды, необходимо разделить его на две категории, которые имеют разные интересы:

-

1) предприятия, работающие в области добычи полезных ископаемых, производства и распределения электроэнергии, газа и воды.

Представители данной категории крупного бизнеса в первую очередь ориентированы на получение прибыли и рассматривают устойчивое развитие с точки зрения рыночного либерализма, когда только экономический рост может привести к решению экологических проблем общества. По их мнению, для улучшения экологической ситуации необходимо приватизировать все ресурсы, чтобы рынок занимался защитой окружающей среды (Ефременко, 2008). До сих пор актуально высказывание О. В. Аксеновой о том, что «целью российского государства и бизнеса является создание промышленности, которая может быть конкурентоспособной на международном рынке. Новая высокоразвитая промышленность сможет вкладывать средства в охрану среды и решить проблемы загрязнения и отходов. Поэтому в настоящее время экономические интересы важнее экологических» (Аксенова, 2006, с. 309). Следуя данной логике, многие российские компании уделяют недостаточное внимание управлению экологическими рисками, что иногда приводит к экологическим катастрофам19;

-

2) предприятия-потребители ресурсов (компании по продаже одежды, мебели, косметики, автомобилей, супермаркеты и пр.), которые, понимая общемировые тренды, используют их как инструмент продвижения собственной торговой сети, включая в продажу экологическую продукцию, тем самым расширяя круг потребителей. Российские компании принимают участие в экологических рейтингах и акциях, поддерживая имидж «зеленых» компаний. Так, в 2016 году проект Recycle опубликовал рейтинг «зеленых» российских супермаркетов, в десятку которых вошли такие крупные сети, как «Ашан», «Перекресток», «Азбука вкуса», «Пятерочка», «Магнит» и др.20. Данные супермаркеты отказываются от пластика, используют экологичные упаковки, занимаются переработкой и т.д. Однако это происходит точечно, в основном в крупных городах.

Отдельно следует рассмотреть малый и средний бизнес. Данная категория компаний, пытаясь внедрить экологичные технологии в свою деятельность, сталкивается с «ограниченным ресурсным потенциалом, дефицитом квалифицированных кадров и профессиональных знаний. Очень часто МСП просто не владеют информацией о множестве финансово привлекательных возможностей совершенствования своих экологических показателей»21. Из этого следует, что малый и средний бизнес в России ввиду отсутствия знаний и ограниченности возможностей не заинтересован во внедрении «зеленых» технологий. Из-за отсутствия финансирования экологических инициатив, государственной поддержки, мотивирующих инструментов, бизнес, поддерживающий такие инициативы, становится убыточным. Хотя можно назвать следующие выгоды неэкологического характера при внедрении «зеленых» технологий: снижение надзора и контроля со стороны государственных органов, улучшение отношений с ними; повышение эффективности использования энергии и материалов, повторное использование ресурсов и снижение загрязнения и образования отходов; повышение мотивации сотрудников, улучшение имиджа компании в глазах персонала; появление новых клиентов и возможностей для развития бизнеса; вклад положительной экологической репутации в создание конкурентного рыночного / маркетингового преимущества; получение доступа к капиталам инвесторов, учитывающих экологические факторы22.

Университеты

Университеты являются драйверами инновационного развития субъектов Российской Федерации. Они занимаются подготовкой управленческих кадров по охране окружающей среды, проведением научных исследований в области экологии, участвуют в разработке соответствующей нормативноправовой базы региона. Например, в Ростовской области принят областной закон о взаимодействии органов власти и опорного университета по направлениям, связанным с эффективным использованием научного, инновационного и образовательного потенциала университета, обеспечением рационального использования ресурсов, развитием и реализацией социально-культурных, спортивных и здоровьесберегающих проектов23.

Сотрудники университетов принимают участие в качестве экспертов при проведении государственной экологической экспертизы, в экологических комиссиях административных образований и др. Создавая человеческий капитал, необходимый для разработки и реализации экологической политики, вузы приобретают все большее значение для развития навыков преподавателей и специалистов (Круглова и др., 2018).

Университет повышает уровень занятости в регионе, создавая рабочие места как в самом учебном заведении, так и в новых структурах за счет расширения его функций (технопарки, спин-офф компании и т. д.), чем вносит свой вклад в региональное развитие и выступает как крупный работодатель в регионе. Кроме того, университет взаимодействует с крупнейшими промышленными предприятиями региона в решении острых экологических проблем, занимается коммерческими проектами, что делает его одним из ключевых стейкхолдеров региональной экологической политики.

Направления и возможные формы сотрудничества стейкхолдеров и субъектов региональной экологической политики

Чтобы определить направления и возможные формы сотрудничества стейкхолдеров и субъектов региональной экологической политики, необходимо обозначить основные полномочия региональных органов власти в области охраны окружающей среды.

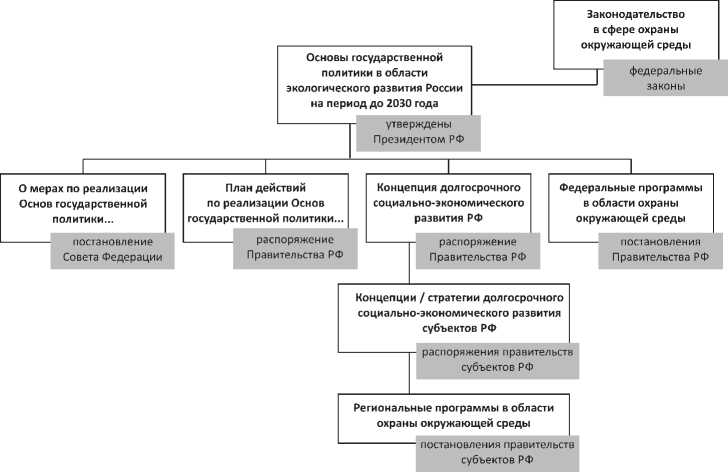

На рисунке отражена система нормативных правовых актов в области охраны окружающей среды.

Рис. Система нормативных правовых актов Российской Федерации в области охраны окружающей среды / Fig. Regulatory legal acts system of the Russian Federation in the field of environmental protection

Из перечисленных на рисунке нормативных правовых актов наивысшей юридической силой обладают федеральные законы, в которых зафиксированы полномочия федеральных, региональных и местных органов власти в области защиты окружающей среды. Задачи органов власти обозначены в Основах государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года24.

На основе данного документа утверждены постановление Совета Федерации от 24 мая 2017 года № 134-СФ «О мерах по реализации Основ государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года»25 и распоряжение Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2012 года № 2423-р «О плане действий по реализации Основ государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года»26, где определены основные мероприятия и ответственные за их выполнение ведомства.

Ниже располагаются концепции долгосрочного социально-экономического развития (федеральные, региональные), на их основе проводится экологическая политика, решаются поставленные задачи и фиксируются целевые показатели. Кроме того, существуют федеральные и региональные программы, которые разрабатываются на основе концепций / стратегий. Важно добавить, что нормативные правовые акты Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Совета Федерации могут выступить факторами, приводящими к внесению изменений в федеральное законодательство.

Роль региональных органов власти в сфере охраны окружающей среды заключается в следовании экологическому законодательству, разработке и реализации стратегий и программ на основе перечисленных базовых документов в рамках установленных полномочий.

Полномочия региональных органов государственной власти указаны в двух федеральных законах: от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»27 (статья 6) и от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»28 (статья 26.3).

Важно отметить, что в основном полномочия региональных органов власти сводятся к участию в политике. Субъектам Российской Федерации предоставлено право принятия законов, организации или участия в соответствующих мероприятиях, осуществления контроля и надзора, тогда как у федеральных органов более широкие полномочия, связанные с установлением требований в области защиты окружающей среды и обеспечением экологической безопасности. Все это свидетельствует о сохраняющейся централизации экологической политики.

На основе анализа полномочий региональных органов власти рассмотрим направления и возможные формы сотрудничества стейкхолдеров и субъектов региональной экологической политики:

-

1) совершенствование нормативного правового обеспечения охраны окружающей среды и экологической безопасности – в данном направлении региональные органы власти могут самостоятельно принимать решения и подключать к процессу их разработки в качестве экспертов преподавателей университетов, представителей некоммерческих организаций и общественных движений, крупного бизнеса. Результатом такого взаимодействия для субъектов региональной экологической политики может стать повышение эффективности и прозрачности нормативного правового регулирования, а для заинтересованных сторон – положительный имидж в глазах абитуриентов / студентов, партнеров, потребителей и международного сообщества. Иными словами, речь идет в большей степени о выгодах неэкономического характера. Ожидается, что в данном направлении стороны будут использовать следующие формы сотрудничества: заключение соглашений / подписание законов о взаимодействии (пример: Ростовская область, Республика Калмы-кия29); совместное участие в конференциях, круглых столах и иных подобных мероприятиях; включение представителей всех заинтересованных сторон в общественные советы при исполнительных органах государственной власти субъекта Российской Федерации (пример: Республика Башкортостан, Красноярский и Пермский края, Липецкая область);

-

2) восстановление нарушенных естественных экологических систем, сохранение природной среды, в том числе объектов животного и растительного мира – в данном направлении региональные органы власти вправе устанавливать особо охраняемые природные территории (ООПТ)30. Некоммерческие организации, общественные движения, а также университеты могут участвовать в принятии решений о создании такого рода территорий, расширении заповедников и природных комплексов, проведении превентивных и восстановительных мероприятий. Крупный бизнес, а также малое и среднее предпринимательство будут заинтересованы в сотрудничестве в связи с тем, что при создании и расширении ООПТ допускается изъятие земельных участков у собственников, владельцев и пользователей этих участков. Ожидается, что в данном направлении заинтересованные стороны будут использовать следующие формы сотрудничества: совместное участие в конференциях, круглых столах по проблемам использования и охраны земель, совершенствования системы ООПТ и других подобных мероприятиях; совместное создание схем развития ООПТ (пример: г. Москва31); установление партнерства с уни-

- верситетами по проведению долговременных научных исследований (пример: Красноярский край);

-

3) обеспечение экологически безопасного обращения с отходами, установление нормативов их образования, порядка накопления и т.д. – возможно одно из ключевых направлений сотрудничества стейкхолдеров и субъектов региональной экологической политики, так как отходы являются главной экологической проблемой практически каждого региона. В рамках данного направления возможны совместная с экспертами из университетов разработка системы сокращения и переработки отходов; заключение договоров с некоммерческими организациями в качестве региональных операторов, привлечение общественных движений к проблеме накопления и утилизации отходов. Ожидается, что в данном направлении заинтересованные стороны будут использовать следующие формы сотрудничества: фандрайзинг; краудфандинг32; создание региональных венчурных фондов, целевых экологических фондов (пример: Сахалинская и Ульяновская области); совместное участие в конференциях, круглых столах и иных подобных мероприятиях; государственно-частное партнерство (создание межмуниципальных объектов инженерной инфраструктуры, в том числе размещение станций перегрузки, сортировки, переработки, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов); проведение общественной экологической экспертизы и контроля;

-

4) развитие экономического регулирования и рыночных инструментов охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности. Региональные органы власти могут проводить экономическую оценку воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, осуществлять экологическую паспортизацию территорий и предъявлять иски о возмещении вреда окружающей среде, который причинен в результате нарушения соответствующего законодательства33. Ожидается, что в данном направлении заинтересованные стороны будут использовать следующие формы сотрудничества: проведение государственной и общественной экологической экспертизы; создание экспертных комиссий; организация общественных слушаний;

-

5) научное и информационно-аналитическое обеспечение охраны окружающей среды и экологической безопасности, формирование экологической культуры, развитие экологического образования и воспитания. Ожидается,

что в данном направлении региональные органы власти будут взаимодействовать с университетами и малым и средним бизнесом, работающим в научнотехнической сфере, и использовать следующие формы сотрудничества: государственное финансирование исследований, инновационных проектов и программ университетов (пример: Инновационно-технологический центр в Нижегородской области); создание технопарков (пример: технопарки «Красносельский», «Модуль», «Якутия»); поддержка инновационных образовательных программ вузов, в том числе путем проведения всероссийских конкурсов;

-

6) обеспечение эффективного участия граждан, общественных объединений, некоммерческих организаций и бизнес-сообщества в решении вопросов, связанных с охраной окружающей среды и обеспечением экологической безопасности. Ожидается, что в данном направлении региональные органы власти будут взаимодействовать с социально ориентированными некоммерческими организациями, благотворительными и добровольческими движениями и использовать следующие формы сотрудничества: предоставление финансовой, имущественной, информационной, консультационной поддержки некоммерческим организациям, льгот по уплате налогов и сборов34.

Из шести описанных направлений самое актуальное для всех заинтересованных сторон – обеспечение экологически безопасного обращения с отходами, поскольку позволяет привлекать максимальное количество участников и не требует серьезных финансовых вложений, а в основном только инициативности.

Подчеркнем, что крупный бизнес не имеет особого интереса участвовать в региональной экологической политике, так как его представители решают все вопросы в Москве, федеральные органы власти тоже редко включаются в решение проблем регионов, только если они получают общественный резонанс. Таким образом, сотрудничество с субъектами региональной экологической политики интересно в большей степени некоммерческим организациям и общественным движениям, непосредственно занимающимся вопросами охраны окружающей среды, и малому и среднему предпринимательству, которое благодаря проектам в области экологии может развивать новые направления бизнеса и получать финансовые выгоды.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Участие заинтересованных сторон может расширить взгляд на региональные экологические проблемы, учесть разнообразные мнения при принятии решений и использовать ресурсы стейкхолдеров для более эффективной реализации политики в области экологии.

В статье выявлены четыре ключевые группы стейкхолдеров, оказывающих влияние на региональную экологическую политику: федеральные органы государственной власти и местного самоуправления, гражданское общество, малый, средний и крупный бизнес и университеты.

Анализируя полномочия региональных органов власти в области защиты окружающей среды и экологической безопасности, не отличающиеся большой самостоятельностью, приходим к выводу о слабой заинтересованности стейкхолдеров в процессе разработки и принятия решений в рамках региональной экологической политики, особенно это касается крупного бизнеса.

Тем не менее, несмотря на узкие полномочия, существует ряд направлений, по которым стейкхолдеры и субъекты региональной экологической политики могут сотрудничать. По каждому направлению представлены возможные формы сотрудничества.

В целом интересы стейкхолдеров связаны с устойчивым политическим и экономическим развитием (федеральные органы); решением проблемы с отходами (местное самоуправление); снижением риска для здоровья человека и экосистемы, развитием новых направлений сотрудничества (некоммерческие организации, общественные движения); приобретением «зеленого» имиджа, привлечением дополнительных абитуриентов, расширением финансирования и сотрудничества с органами власти и предприятиями (университеты); созданием более прозрачной нормативной правовой базы, расширением круга инвесторов и потребителей (малый, средний и крупный бизнес).

Теоретически участие заинтересованных сторон позволит эффективнее проводить региональную экологическую политику, учитывая привлечение университетских экспертов к разработке нормативной правовой базы в области охраны окружающей среды и экологической безопасности региона, вовлечение некоммерческих организаций в деятельность общественных и экспертных советов, консультирование ими региональных органов власти относительно экологических проблем, обсуждение с бизнесом применения адекватных экологических требований. Ожидается, что более тесное взаимодействие и наличие взаимных обязательств не позволят сторонам вести себя безответственно.

Однако необходимы дальнейшие исследования, направленные на изучение конкретных субъектов Российской Федерации, выделение групп стейкхолдеров и анализ их участия в региональной экологической политике.

Автор выражает признательность своему научному руководителю Сулимову Константину Андреевичу за ценные советы при планировании исследования, а также за рекомендации по корректировке настоящей статьи.

Список литературы Стейкхолдеры региональной экологической политики в России

- Акофф Р. Акофф о менеджменте / Пер. с англ. Ю. Канского. СПб.: Питер, 2002. 448 с.

- Аксенова О. В. Социально-экологические последствия политического реформирования: от централизации к локализации экологической политики России // Россия реформирующаяся: Ежегодник - 2005 / Отв. ред. Л.М. Дробижева. М.: Ин-т социологии РАН, 2006. С. 296-320. EDN: PCBOUH

- Турцева К. П. Стейкхолдеры региональной экологической политики в России.

- Ансофф И. Стратегическое управление / Пер. с англ. Е. Л. Леонтьевой, Е. Н. Строганова, Е. В. Вышинской и др. М.: Экономика, 1989. 519 с. EDN: TEHUCH

- Банникова Е. П. Методология определения ключевых стейкхолдеров и их требований // Хроноэкономика. 2019. № 1. С. 19-22. EDN: YWXHZR