Стеклянные изделия раннесредневековых могильников горной зоны центральных районов Северного Кавказа: химический состав и данные о происхождении

Автор: Румянцева О.С., Кадиева А.А., Демиденко С.В., Ханин Д.А., Червяковская М.В., Трифонов А.А.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Новые находки и материалы

Статья в выпуске: 255, 2019 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрен химический состав серии стеклянных изделий, происходящих из раннесредневековых могильников центральных районов Северного Кавказа (втор. пол. V - VIII в.). Стекло проанализировано методами SEM-EDS, EPMA, LA-ICP-MS. Стекло одного из украшений изготовлено на золе растений и происхождением связано с регионом к востоку от Евфрата (возможно, с сасанидским Ираном); остальные стекла - содовые и происходят, вероятно, из Восточного и Юго-Восточного Средиземноморья. По составу они находят соответствие среди групп, распространенных на территории Римской империи как в синхронное, так и в более раннее время (HIMT, группы Foy 3.2; Foy 4, Левантийская 1, «римское» зелено-голубое). Некоторые признаки химического состава позволяют говорить о случайном характере сырья, использовавшегося при изготовлении вставок, и/или о разном происхождении самих украшений со вставками.

Северный кавказ, эпоха раннего средневековья, стекло, химический состав, происхождение

Короткий адрес: https://sciup.org/143168971

IDR: 143168971

Текст научной статьи Стеклянные изделия раннесредневековых могильников горной зоны центральных районов Северного Кавказа: химический состав и данные о происхождении

Характеристика материала

Для анализа были отобраны образцы от 5 украшений из могильников Заю-ково-3 (погр. 86 и 110) и Балка Инал 4 (погр. 2), а также фрагмент сосуда из слоя могильника Заюково-3.

Могильник Заюково-3 расположен в Баксанском районе Кабардино-Балкарской Республики. Исследуемые материалы происходят из раскопок Объединенной северокавказской археологической экспедиции Государственного исторического музея, Кабардино-Балкарского государственного университета и Института археологии РАН под руководством А. А. Кадиевой; они хранятся в фондах Государственного исторического музея. Погр. 86 и 110, откуда происходят проанализированные находки, представляют собой ограбленные в древности Т-образные катакомбы. Погр. 86 содержало большое количество пропущенного грабителями представительного инвентаря. Из данного захоронения были проанализированы:

– коричневато-фиолетовая прозрачная вставка полой подвески, украшенной зернью ( Кадиева, Демиденко , в печати; о материале вставки см. ниже);

– пятиугольная вставка в щиток полой пряжки из тисненого золотого листа с овальной рамкой и пятиугольным щитком (рис. 1: 1 ; табл . 1–3: 1 ) (оп. Б. 2179/281). С оборотной стороны пряжка заполнена мастикой. Язычок загнут за рамку. Щиток крепился к ремню тремя шпеньками. Длина пряжки – 3 см. Вставка прозрачная, коричневато-фиолетового цвета;

– фрагмент сегментовидной вставки коричневато-фиолетового цвета (рис. 1: 2 ; табл . 1–3: 2 ) (оп. Б. 2179/271).

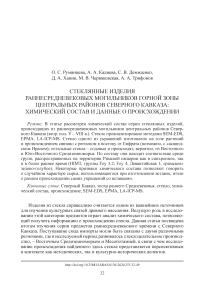

Рис. 1. Могильники Заюково-3 ( 1–3, 5 ) и Балка Инал 4 ( 4 )

1 – пряжка; 2, 4 – вставки; 3 – накладка; 5 – стенка сосуда

1 – золото, стекло, мастика; 2, 4, 5 – стекло; 3 – бронза, стекло

Таблица 1. Результаты изучения химического состава стекла изделий из могильников Заюково-3 и Балка Инал 4 методом SEM-EDS

|

№ п/п |

S 3 |

5 | со g К ® |

о § 5 § 5 i |

г 2 03 НИК g 2 о с |

Na2O |

MgO |

Al2O3 |

SiO2 |

P2O5 |

SO3 |

Cl |

K2O |

|

1 |

Кад-2 |

вставка в щиток пряжки |

Заюково-3, погр. 86 |

коричневатофиолетовое прозрачное |

20,31 |

0,43 |

1,84 |

66,71 |

< 0,1 |

0,24 |

1,10 |

0,41 |

|

2 |

Кад-4 |

вставка |

Заюково-3, погр. 86 |

коричневатофиолетовое прозрачное |

21,41 |

1,09 |

2,64 |

61,28 |

< 0,1 |

0,25 |

1,20 |

0,40 |

|

3 |

Кад-5 |

вставка |

Заюково-3, погр. 110 |

бесцветное прозрачное |

20,90 |

0,64 |

2,09 |

65,80 |

< 0,1 |

0,31 |

0,97 |

0,38 |

|

4 |

Кад-6 |

вставка |

Балка Инал 4, погр. 2 |

желтокоричневое прозрачное |

17,09 |

4,42 |

3,01 |

59,97 |

0,12 |

0,23 |

0,64 |

2,38 |

|

5 |

Кад-7 |

стенка сосуда |

Заюково-3, слой |

голубоватое прозрачное |

16,61 |

0,46 |

2,81 |

68,93 |

< 0,1 |

0,09 |

0,99 |

0,56 |

|

№ п/п |

3 |

5 | со g К ® |

8 § 5 i |

% Е S Й и У ^ н о с |

CaO |

TiO2 |

MnO |

Fe2O3 |

CuO |

SnO2 |

Sb2O5 |

PbO |

|

1 |

Кад-2 |

вставка в щиток пряжки |

Заюково-3, погр. 86 |

коричневатофиолетовое прозрачное |

5,28 |

< 0,1 |

0,94 |

0,49 |

< 0,1 |

< 0,2 |

< 0,4 |

< 0,1 |

|

2 |

Кад-4 |

вставка |

Заюково-3, погр. 86 |

коричневатофиолетовое прозрачное |

5,89 |

0,29 |

1,88 |

1,22 |

< 0,1 |

< 0,2 |

< 0,4 |

< 0,1 |

|

3 |

Кад-5 |

вставка |

Заюково-3, погр. 110 |

бесцветное прозрачное |

5,42 |

< 0,1 |

< 0,1 |

0,28 |

< 0,1 |

< 0,2 |

0,80 |

< 0,1 |

|

4 |

Кад-6 |

вставка |

Балка Инал 4, погр. 2 |

желтокоричневое прозрачное |

7,15 |

0,14 |

0,11 |

2,32 |

< 0,1 |

< 0,2 |

< 0,4 |

< 0,1 |

|

5 |

Кад-7 |

стенка сосуда |

Заюково-3, слой |

голубоватое прозрачное |

6,94 |

< 0,1 |

0,18 |

0,30 |

< 0,1 |

< 0,2 |

< 0,4 |

< 0,1 |

Примечания : результаты даны в массовых % окислов, для хлора – в массовых %

Таблица 2. Результаты изучения химического состава стекла изделий из могильников Заюково-3 и Балка Инал 4 методом РСМА (EPMA)

|

№ п/п |

Шифр |

P2O5 |

SO3 |

Cl |

TiO2 |

CoO |

CuO |

SrO |

SnO2 |

Sb2O5 |

BaO |

PbO |

|

1 |

Кад-2 |

0,04 |

0,31 |

1,18 |

0,07 |

– |

– |

– |

– |

– |

0,04 |

– |

|

2 |

Кад-4 |

0,05 |

0,29 |

1,26 |

0,27 |

– |

– |

0,07 |

– |

– |

0,05 |

– |

|

3 |

Кад-5 |

0,03 |

0,36 |

1,09 |

0,08 |

– |

– |

0,06 |

– |

0,73 |

0,01 |

– |

|

4 |

Кад-6 |

0,16 |

0,31 |

0,58 |

0,11 |

– |

0,03 |

0,05 |

– |

– |

0,01 |

0,01 |

|

5 |

Кад-7 |

0,16 |

0,18 |

1,06 |

0,06 |

– |

– |

0,07 |

– |

– |

0,02 |

– |

Примечания : см. табл. 1; «–» – ниже предела обнаружения

Таблица 3. Результаты изучения химического состава стекла изделий из могильников Заюково-3 и Балка Инал 4 методом LA-ICP-MS

|

№ п/п |

Шифр |

Ti |

V |

Co |

Ni |

Cu |

Zn |

Ga |

As |

Rb |

Sr |

Y |

Zr |

|

1 |

Кад-2 |

360 |

23 |

5 |

6 |

20 |

8 |

2 |

3 |

6 |

390 |

6 |

52 |

|

2 |

Кад-4 |

1586 |

33 |

11 |

17 |

42 |

18 |

3 |

5 |

5 |

550 |

9 |

174 |

|

3 |

Кад-5 |

430 |

8 |

2 |

3 |

35 |

22 |

2 |

24 |

5 |

532 |

7 |

51 |

|

4 |

Кад-6 |

624 |

17 |

10 |

26 |

134 |

19 |

3 |

3 |

14 |

447 |

5 |

56 |

|

5 |

Кад-7 |

289 |

8 |

5 |

6 |

7 |

8 |

2 |

2 |

6 |

373 |

6 |

37 |

|

№ п/п |

Шифр |

Sn |

Sb |

Ba |

La |

Ce |

Pr |

Nd |

Eu |

Hf |

Pb |

Bi |

Th |

|

1 |

Кад-2 |

3 |

< 1 |

294 |

5 |

9 |

1 |

6 |

< 1 |

1 |

14 |

< 1 |

1 |

|

2 |

Кад-4 |

1 |

1 |

350 |

9 |

14 |

2 |

9 |

< 1 |

4 |

17 |

< 1 |

2 |

|

3 |

Кад-5 |

3 |

5580 |

124 |

6 |

10 |

1 |

6 |

< 1 |

1 |

76 |

< 1 |

1 |

|

4 |

Кад-6 |

5 |

< 1 |

147 |

5 |

10 |

1 |

5 |

< 1 |

1 |

132 |

< 1 |

1 |

|

5 |

Кад-7 |

1 |

1 |

216 |

6 |

10 |

1 |

6 |

< 1 |

1 |

5 |

< 1 |

1 |

Примечания : результаты даны в ppm (parts per million)

Единственную аналогию полым шаровидным золотым подвескам из погр. 86 удалось обнаружить в кург. 7 могильника Брут, материалы которого датированы Т. А. Габуевым концом IV – серединой или началом V в. ( Габуев , 2014. С. 72. Рис. 28: 1, 2 ). Однако основная часть материала из погр. 86 тяготеет к более позднему периоду. В частности, аналогия золотой пряжке со стеклянной вставкой (рис. 1: 1 ), которая рассматривается в данной работе, происходит из катакомбы 10 могильника Лермонтовская скала 2 ( Рунич , 1976. Рис. 3: 11 ); по мнению А. К. Амброза, ее камера содержала захоронения двух периодов: V и более позднего времени (VI–VII вв.), при этом пряжку он отнес к позднему пласту находок ( Амброз , 1989. С. 38, 65). В погр. 86 м-ка Заюково-3 не обнаружено признаков разновременных захоронений, и комплекс можно датировать втор. пол. V – перв. пол. VI в., вероятно, ближе к более ранней части этого периода.

Из погр. 110 проанализирован состав вставки-«кабошона» в округлую бронзовую накладку с поясом псевдозерни (оп. Б. 2179/300). Диаметр – 1,3 см. (рис. 1: 3 ; табл. 1: 3 ; 2: 3 ; 3: 3 ). Вставка бесцветная прозрачная, закреплена в кольцевидном касте при помощи мастики. Аналогичный предмет происходит из Западного Кугульского склепа № 3, датированного А. П. Руничем VI–VII вв. ( Рунич , 1979. С. 246. Рис. 6: 9, 11 ).

Из кремационного погр. 2 могильника Балка Инал 4, расположенного в балке, примыкающей с севера к Хумаринскому городищу (с. Хумара Карачаевского района Карачаево-Черкесской Республики, раскопки Средневековой северокавказской археологической экспедиции Государственного исторического музея под руководством А. А. Кадиевой, 2013 г., материалы хранятся в фондах ГИМ), для анализа выбрана овальная вставка в металлический предмет (рис. 1: 4 ; табл. 1: 4 ; 2: 4 ; 3: 4 ) (оп. Б. 2123/52). Вставка прозрачная, желтовато-коричневого цвета, в виде кабошона, размером 1,1 × 0,93 см. Погребение было уничтожено современными грабителями, в руки археологов попали лишь отдельные фрагменты золотых украшений, покрытых зернью и сканью. Погребение датируется втор. пол. VII – началом VIII в.

Проанализированный фрагмент выдувного сосуда прозрачного стекла с натуральным голубоватым оттенком, происходящий из слоя могильника Заюко-во-3 (оп. Б. 2179/377), декорирован прошлифованным линейным орнаментом (рис. 1: 5 ; табл. 1: 5 ; 2: 5 ; 3: 5 ). Поскольку могильник является многослойным памятником, в почвенном слое между погребениями имеются многочисленные следы тризн, а также разрушения древних погребений при захоронениях в более позднее время. Слой некрополя насыщен фрагментами керамики, а также отдельными находками, к которым относится и описанный выше фрагмент стеклянного сосуда.

Методика анализа

Материалы из Заюково и Инал балки 4 стали одними из первых, на которых в настоящее время нами отрабатывается методика комплексного изучения химического состава позднеантичного – раннесредневекового стекла, применяемая в ведущих мировых исследованиях. Исследование данных образцов проведено при помощи серии методов, позволяющих получить наиболее полную информацию как об основном составе стекла, так и о содержании следовых элементов. Такой подход дает возможность наиболее полно оценить как геохимические характеристики используемого сырья, так и практики его вторичной обработки (окрашивания, переработки вторсырья и т. п.).

Основной состав стекла изучался на сканирующем электронном микроскопе Carl Zeiss EVO LS 10, оснащенном энергодисперсионным рентгеноспектральным анализатором (Aztec X-Max Oxford Instruments) в ФГБНУ НИИ ГБ им. Гельмгольца (СЭМ-ЭДС (SEM-EDS)). Элементы в концентрациях < 0,1%, а также те, содержания которых могут определяться данным методом со значительной погрешностью (сурьма, олово, сера, хлор и др.), определялись методами рентгеноспектрального (электронно-зондового) микроанализа (РСМА;

в англоязычной литературе – EPMA (electron probe microanalysis)) и LA-ICP-MS (масс-спектрометрия с лазерной абляцией и индуктивно-связанной плазмой). РСМА выполнялся на волново-дисперсионном микроанализаторе Camebax SX 50 на кафедре минералогии геологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. Методика анализа стекла методами СЭМ-ЭДС и РСМА была подробно описана ранее ( Румянцева и др. , 2018. С. 200, 201).

Масс-спектрометрия с лазерной абляцией и индуктивно-связанной плазмой (LA-ICP-MS) выполнялась на приборе ICP-MSNexION 300S (PerkinElmer), оснащенном приставкой LANWR213 (ESI), в ЦКП «Геоаналитик» (Институт геологии и геохимии УрО РАН, Екатеринбург). Для анализа использованы образцы, подготовленные для исследования неразрушающими методами (СЭМ-ЭДС, РСМА) ( Румянцева и др. , 2018). Операционные параметры приставки для ЛА: энергия лазерного излучения – 10,5–11,5 Дж/см2, частота повторений импульсов – 10 Гц, диаметр кратера – 50 мкм, расход транспортирующего потока Не – 400 мл/мин, время работы лазера – 50 с, время прогрева лазера перед измерением – 20 с. Операционные параметры ИСП-МС: расход пробоподающего потока Ar – 0,84 л/мин, мощность радиочастотного генератора – 1100 Вт, время задержки на массе – 10 мс, число циклов сканирования – 1, число реплик – 500. Длина соединительной трубки МС и ЛА – 1,5 м. Обработку результатов проводили в программе GLITTER V4.4. с использованием внутреннего стандарта SiO2, в качестве внешнего стандарта использовали стандартное стекло NIST SRM 612 или 610, а также эталоны Corning Museum of Glass (Корнингский музей стекла, США) A, C и D, измеренные методом «взятия в вилку» через 10–12 измерений. Концентрации измеряли для следующих элементов: Si, P, Ti, V, Co, Ni, Cu, Zn, Ga, As, Rb, Sr, Y, Zr, Sn, Sb, Ba, La, Ce, Pr, Nd, Eu, Hf, Pb, Bi, Th.

Результаты

Анализ химического состава показал, что из стекла изготовлены четыре из пяти изученных образцов украшений. Одна из вставок, которая первоначально была определена как стеклянная, так как в ней были выявлены газовожидкие включения, визуально напоминающие пузырьки воздуха, по данным анализа состава оказалась гранатовой. Она принадлежала полой шаровидной золотой подвеске из погр. 86 могильника Заюково-3 ( Кадиева, Демиденко , в печати). Результат подтверждает ненадежность такого признака, как присутствие «пузырьков воздуха» (а также данных визуального осмотра в целом), при определении материала украшений. Он также в полной мере соответствует выводам, полученным ранее французскими специалистами, исследовавшими представительную серию украшений в стиле клуазоне из памятников эпохи Меровингов на территории Франции, ведущее место среди которых занимает королевский некрополь Сен-Дени. До начала эпохи Каролингов красное прозрачное стекло лишь в исключительных случаях использовалось для имитации гранатовых вставок на изделиях в данном стиле; они встречаются на украшениях средиземноморского происхождения или на вещах поздней части эпохи Меровингов, примерно со втор. пол. VII в. ( Calligaro et al. ,

2006–2007. P. 111, 142). Вставка из граната в данной работе не рассматривается и будет опубликована отдельно.

Стекло, из которого изготовлены остальные четыре вставки и стенка сосуда, относится к химическому типу Na-Ca-Si, что характерно для изучаемой эпохи.

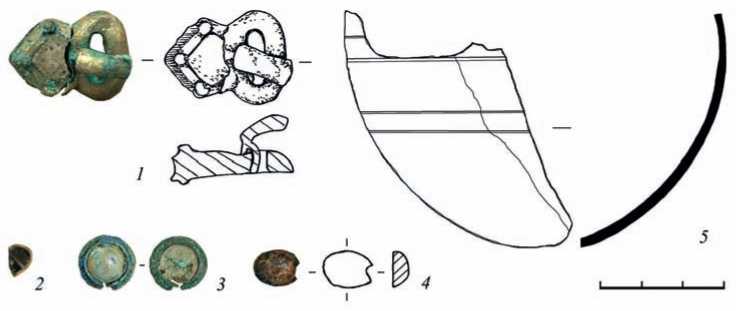

Стекло украшения из погр. 2 могильника Балка Инал 4 сварено на основе золы солончаковых растений-галофитов аридной зоны Востока (рис. 1: 4 ; табл. 1: 4 ). В изучаемый период зольное сырье использовалось стекловаренными центрами, расположенными к востоку от Евфрата. Высокое содержание калия (2,38 %1) и особенно магния (4,42 %) сближает находку Балки Инал 4 со стеклом сасанидского Ирана синхронного периода (рис. 2), а также из сирийской Ракки раннеисламского времени, наследующей сасанидскую традицию стекловарения ( Henderson et al. , 2004; Freestone , 2006. Fig. 2; Rehren, Freestone , 2015. Fig. 5). В качестве красителя использован оксид железа, при этом стекло предварительно не обесцвечивалось, на что указывают низкие концентрации сурьмы и марганца; последняя типична для зольного стекла, где источником марганца может являться зола растений ( Галибин , 2001. С. 49).

В четырех случаях использовано стекло на основе природной соды, широко распространенное в Средиземноморье и Европе до конца VIII – IX в. н. э. ( Whitehouse , 2002; Shorland et al. , 2006; Phelps et al. , 2016. P. 65, 66). Высокое содержание стронция во всех образцах содового стекла (табл. 3: 1–3, 5 ) указывает на то, что источником кальция, который выполнял в стекле роль стабилизатора, в них являлись обломки раковин моллюсков, следовательно, в качестве сырья стеклоделы, вероятнее всего, использовали морской песок. В трех случаях – два украшения и стенка сосуда (рис. 1: 1, 3, 5 ; табл. 3: 1, 3, 5 ) – оно сочетается с низкой концентрацией циркония, что характерно для большинства средиземноморских, в первую очередь – сиро-палестинских, содовых стекол ( Freestone et al. , 2000. P. 73, 74; Ganio et al. , 2012. P. 221; Glass making…, 2014). В одном случае (табл. 1: 2 ; 3: 2 ) высокая концентрация циркония в сочетании с повышенной, на фоне остальных образцов, концентрацией бария указывает на иное происхождение песка ( Freestone et al. , 2000. P. 74; 2005; и др.; подробнее см. ниже). В настоящее время большинством исследователей признается существование в исследуемый период времени централизованного стеклоделательного производства. Согласно данной модели его организации, стекло варилось в ограниченном числе крупных центров, откуда в виде полуфабрикатов – стекла-сырца – поступало в мастерские европейской части Римской империи, производившие из него готовые изделия (обзор литературы и ссылки см.: Румянцева , 2015). В зольном стекле высокое содержание стронция обусловлено, прежде всего, его присутствием в золе растений и связано в первую очередь с составом почвы, в которой они произрастают ( Freestone , 2006. P. 208).

В группе содового стекла наиболее интересен материал, из которого изготовлена вставка, происходящая из погр. 110 могильника Заюково-3 (рис. 1: 3 ; табл. 1: 3 ; 2: 3 ; 3: 3 ). Это абсолютно бесцветное прозрачное стекло высокого качества, изготовленное на чистом от нежелательных примесей песке и обесцве-

Рис. 2. Химический состав стекла из Заюково-3, изготовленного на основе золы солончаковых растений ( 1 ), и ближневосточного стекла различного состава ( 2–4 , по: Freestone , 2006. Fig. 2)

-

1 – стекло из Заюково-3; 2 – византийское с низким содержанием калия и магния (на основе соды); с высоким содержанием калия и магния (на основе золы солончаковых растений): 3 – сасанидское; 4 – раннеисламское

ченное сурьмой. Подобное стекло, относящееся к группе 4 – по системе Д. Фуа и др. ( Foy et al. , 2000; 2004), отличает высокое содержание натрия при низких концентрациях кальция, алюминия, железа и титана. В первые века нашей эры оно часто использовалось для изготовления престижной посуды, включая изделия со шлифованным декором и диатреты ( Jackson , 2005; Jackson, Paynter , 2016). Точное происхождение стекла группы 4 не установлено; исследователи связывают его с центрами Сиро-Палестинского региона или Египта, при этом версия о египетском происхождении в настоящее время представляется более обоснованной ( Foy et al. , 2000; 2004; Thirion-Merle, Vichy , 2007; Ganio et al. , 2012; Rosenow, Rehren , 2014. P. 179, 180, 182; Schibile et al. , 2017. P. 1237). Песок, на основе которого могло бы производиться стекло близкого (хотя и не полностью идентичного, судя по данным экспериментальных исследований) состава, был выявлен на побережье Юго-Восточной Италии; стекловаренные центры римского времени здесь, однако, пока неизвестны (Glass making…, 2014. P. 83, 115, 116).

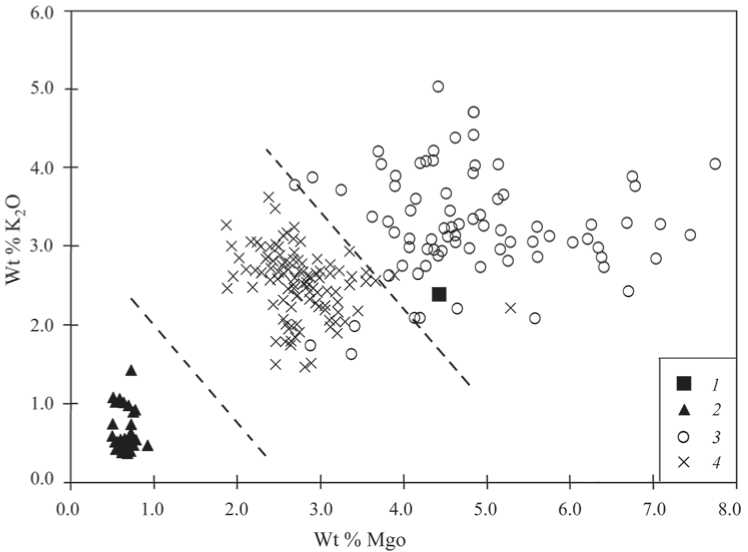

Состав вставки из погр. 110 м-ка Заюково-3, обесцвеченной сурьмой, очень близок опубликованным данным о стекле группы 4 не только по основному составу, но и по содержанию следовых элементов (табл. 3: 3 ), являющихся геохимическими характеристиками песка и считающихся наиболее чувствительными маркерами источников сырья стеклоделов, варивших стекло на основе природной соды, – лантана (La), бария (Ba), рубидия (Rb), стронция (Sr), неодима (Nd), свинца (Pb), циркония (Zr), иттрия (Y), галлия (Ga) и церия (Се) ( Silvestri et al. , 2008. Tabl. 1; 3. Groups CL 1/1; Foster, Jackson , 2010. P. 3071. Appendix 2 (group 1); Ganio et al. , 2012. Tabl. 3) (рис. 3: А ). Графически оно отражено на диаграмме, где содержание перечисленных элементов в стекле вставки из Заюково сопоставлено с их средним содержанием в близком по составу материале с судна «Юлия Феликс», затонувшего в водах Адриатического моря (недалеко от побережья Северной Италии, у г. Градо) в перв. пол. III в. н. э., среди грузов которого была наполненная стеклобоем бочка ( Silvestri et al. , 2008). Для построения диаграммы содержания элементов в стекле были нормированы к их среднему содержанию в земной коре (по: Wedepohl , 1995), что позволяет, выявив аномальные содержания некоторых из них в изучаемом материале, более наглядно представить полученные результаты ( Freestone et al. , 2000. P. 73; Glass making…, 2014. P. 80). Судя по диаграмме, отличие фиксируется только в среднем содержании церия у образца из Заюково и группы стекла CL 1/1, по А. Сильвестри и др. ( Silvestri et al. , 2008. Tabl. 1), однако нужно учитывать, что речь в данном случае идет о единичном образце. В привлекаемой для сравнения выборке также встречаются образцы с аналогичным содержанием церия, более низким по сравнению со средним содержанием в группе (Ibid. Tabl. 3).

Примечательно, что верхняя хронологическая граница широкого распространения стекла группы 4 определяется перв. половиной/серединой IV в., при этом его объемы начинают заметно сокращаться уже в конце III – начале IV в. ( Foster, Jackson , 2010. P. 3071; Paynter, Jackson , 2016. P. 40; Jackson, Paynter , 2016. P. 81; Stamencović et al. , 2017. P. 219). Примеры его наиболее позднего использования зафиксированы на сегодня в Восточной Европе в ареале черняховской культуры: из него изготовлены поздние типы шлифованных кубков финала римского времени – начала эпохи Великого переселения народов ( Rumyantseva, Belikov , 2017). Однако к моменту совершения захоронения 110 на могильнике Заюко-во-3, датируемого не ранее VI в., стекло данной группы уже вышло из употребления. В литературе небольшие концентрации сурьмы в стекле, датирующемся временем после IV в., рассматриваются как свидетельства вторичного использования более раннего материала, содержащего данный элемент ( Paynter, Jackson , 2016. P. 41). Это объяснение – использование для вставки стекла более раннего периода – представляется наиболее вероятным и в данном случае. Практика сбора стеклобоя была широко распространена как в римское время, так и позже, вплоть до эпохи развитого Средневековья. При этом его скопления, встречающиеся при археологических раскопках и предназначенные, как считается, для вторичной переработки, нередко содержат фрагменты более ранних (по сравнению с основной массой составляющих их находок) изделий (ссылки по теме см.: Румянцева , 2016).

Рис. 3. Содержание следовых элементов в содовом стекле изучаемой выборки и некоторых образцах из Средиземноморского региона, нормированное к земной коре.

Нормирование по: ( Wedepohl , 1995)

А – образец Кад-5 и средиземноморское стекло, обесцвеченное сурьмой; Б – образцы Кад-2, Кад-7 и стекло из сиро-палестинских стекловаренных центров; В – образцы стекла на основе природной соды (Кад-2, 4, 5 и 7); Г – образец Кад-4 и пример стекла группы HIMT

-

1 – Юлия Феликс, группа CL1/1 (Градо, север Адриатического моря, воды Италии); 2 – Кад-5; 3 – Бет Элиезер, группа левантийская II (сиро-палестинское побережье); 4 – Аполлония, группа левантийская I (сиро-палестинское побережье); 5 – Кад-7; 6 – Кад-2; 7 – Кад-4; 8 – Аквилея, группа AQ/1b (HIMT)

1 – по: Silvestri et al. , 2008. P. 337. Tabl. 3; 3, 4 – по: Freestone et al. , 2000. Tabl. 3; 8 – по: Gallo et al. , 2014. P. 15. Tabl. 4

Две вставки коричневато-фиолетового прозрачного стекла из погр. 86 м-ка Заюково-3 (рис. 1: 2, 3 ; табл. 1: 1, 2 ; 2: 1, 2 ; 3: 1, 2 ) окрашены при помощи марганца ( Галибин , 2001. С. 38).

Одна из них (рис. 1: 1 ; табл. 1: 1 ) соответствует по составу стеклу серии 3.2, по системе Д. Фуа и др. ( Foy et al. , 2003)2. На сегодня стекло подобного состава датируется IV–VI вв. – по материалам Южной Франции, Британии, Италии и Балкан ( Cholakova, Rehren , 2018. P. 61. Tabl. 3.2). Хронология группы, таким образом, хорошо согласуется с датой погребения, полученной на основе погребального инвентаря, – втор. пол. V – перв. пол. VI в. Происхождение стекла данной группы предположительно определяется исследователями как сиропалестинское или, что более вероятно, египетское ( Foy et al. , 2003; Cholakova et al. , 2016; Cholakova, Rehren , 2018).

Соотношение следовых элементов подтверждает, что по геохимическим характеристикам сырья образец из Заюково действительно близок как стеклу сиро-палестинского происхождения, так и стеклу, обесцвеченному сурьмой, которые, в свою очередь, близки между собой по содержанию микропримесей. Последнее, однако, отличается более низким содержанием бария (рис. 3: Б, В ; подробнее см. ниже).

Вторая вставка из погр. 86 (табл. 1: 2; 2: 2; 3: 2) соответствует по основному составу стеклу группы HIMT (High Iron, Manganese, Titanium) и наиболее близка подгруппе HIMT 1, выделенной на основании материалов римской Британии (Foster, Jackson, 2009). Данная атрибуция подтверждается и содержанием следовых элементов – от стекла прочих групп (в т. ч. образцов, представленных в данной публикации) его отличают не только высокие концентрации циркония и бария, считающиеся характерным признаком HIMT, но и более высокое содержание титана (Freestone et al., 2000. P. 74. Fig. 9: 4; 2005; 2018) (рис. 3: В). Место производства стекла группы HIMT не изучено археологически, однако комплекс данных об элементном и изотопном составе позволяет предполагать, что оно происходит из Юго-Восточного Средиземноморья – из Северного Египта или, скорее, Северного Синая (Freestone et al., 2005; Nenna, 2014. P. 188). Время распространения группы HIMT приходится на IV (вероятно, начиная с середины столетия) – V вв. (Foy et al., 2003. P. 46 (группа 1); Foster, Jackson, 2009. P. 194, HIMT-1; Freestone et al., 2018)3, хорошо соотносясь с датой комплекса на основе погребального инвентаря – втор. пол. V – перв. пол. VI в.; при этом и металлические находки из этого захоронения, и состав стекла вставки указывают на его более вероятную принадлежность к ранней части данного периода. Содержание следовых элементов в стекле вставки отличается от прочих образцов изучаемой выборки и близко их содержанию в стекле HIMT (рис. 3: В, Г); различия в концентрациях галлия и бария обусловлены тем, что анализируется единичный образец, а разнородное содержание последнего в целом является отличительным признаком группы (Freestone et al., 2005).

Стекло стенки выдувного сосуда c прошлифованным линейным декором из слоя м-ка Заюково-3 (рис. 1: 5 ; табл. 1: 5 ; 2: 5 ; 3: 5 ), судя по содержанию элементов, характеризующих основное сырье, в целом занимает пограничное положение между группами т. н. римского зелено-голубого стекла I–III / перв. пол. IV в. ( Foster, Jackson , 2009) и левантийской I, получившей широкое распространение в Средиземноморском регионе и Европе в IV–VII вв. н. э. ( Freestone et al. , 2000; Freestone , 2005; 2006; обзор на русском языке см.: Румянцева , 2015). Низкая (менее 7 %) концентрация кальция сближает его с более ранним римским стеклом, а высокое содержание алюминия (более 2,7 %) – с левантийской I группой IV–VII вв. (см.: Freestone et al. , 2000; 2015; Schibile et al. , 2017). Изделие имеет голубоватый оттенок, характерный для данных групп. Считается, что стекло подобного состава производилось на основе легендарного песка из устья реки Бел, упоминаемого античными авторами как место добычи сырья для стеклоделательного производства ( Brill , 1988; Галибин , 2001. С. 7; Freestone et al. , 2000; Glass making…, 2014. P. 15–17). Большая часть римского зелено-голубого стекла, судя по комплексу данных элементного и изотопного состава, также происходит из стекловаренных центров Сиро-Палестинского региона. Содержание следовых элементов, характеризующих состав песка, в исследуемом образце (табл. 3: 5 ) близко тому, что зафиксировано в продукции стекловаренных центров сиропалестинского региона византийского и раннеисламского времени – Аполлонии и Бет Элиезере (рис. 3, Б ) ( Freestone et al. , 2000. Tabl. 3), подтверждая геологическую близость источников песка и, следовательно, общий регион производства стекла. Исследуемый образец не содержит намеренно введенного обесцвечивателя; невысокая (0,18 % MnO) концентрация марганца свидетельствует, скорее, о применении в производстве некоторой доли обесцвеченного стеклобоя (см.: Jackson , 2005; Glass making…, 2014. P. 38). На это же может указывать и повышенное (для содового стекла) содержание фосфора (табл. 2: 5 ), за счет более длительного влияния на стекло атмосферы печи ( Schibille et al. , 2012).

В прочих образцах содового стекла признаки применения в производстве стеклобоя, обычно хорошо выделяющиеся на основе данных LA-ICP-MS, не зафиксированы. К ним традиционно относят: наличие в составе стекла одновременно двух обесцвечивателей – марганца (в концентрации от 0,1 %) и сурьмы (по разным данным – более 30 или более 100 ppm) (Glass making…, 2014. P. 38; 106; Jackson, Foster , 2014. P. 10); микроконцентрации ряда других элементов, которые использовались как технологические добавки и содержались, в первую очередь, в красителях; считается, что они попадали в стекло с неидеально отсортированным стеклобоем, содержащим, в частности, декоративные элементы цветного стекла и т. п. – кобальта, меди, олова, цинка и свинца (и в меньшей степени – олова) (обычно – от 100 ppm; по другим данным, для меди – более 89 ppm Cu, для свинца – более 200 ppm Pb ( Jackson, Foster , 2014. P. 10)); слегка повышенные концентрации калия и фосфора за счет более длительного пребывания в печи

(и попадания в него частичек топливной золы) и некоторые другие ( Freestone , 2015; Paynter, Jackson , 2016; там же см. ссылки на литературу). Отсутствие явных признаков присутствия стеклобоя в изучаемом стекле не является, однако, однозначным подтверждением того, что данная практика не применялась мастерами: стеклобой или тщательно сортировали, или его количество было незначительным; не исключено также, что смешивалось стекло однородного состава, не имевшее цветных декоративных элементов и т. д. Учитывая малый размер вставок, можно предположить, что для изготовления нескольких изделий мастера могли использовать очень небольшие объемы – один или несколько осколков однородного по составу стекла.

Размер изученной выборки крайне мал и позволяет сделать лишь некоторые предварительные выводы, которые сводятся к следующему. К населению изучаемого региона поступали изделия, изготовленные из стекла, выполненного в двух традициях: содового, происхождение которого связано со Средиземноморьем, и зольного, сваренного на золе растений-галофитов, изготовленного на территории к востоку от Евфрата – возможно, в сасанидском Иране. При этом содовое стекло связано с горизонтом втор. пол. V – VI в. в Заюково-3, а единственная находка, выполненная из стекла зольного, – с более поздним погребением м-ка Балка Инал 4 VII–VIII вв. Безусловно, на сегодня речь идет о частных случаях, однако в целом наличие стекла, изготовленного в различных производственных традициях, позволяет говорить о разных направлениях культурных связей местного населения, которые подтверждаются на прочих материалах.

Состав содового стекла позволяет увязывать его происхождение с центрами, расположенными, вероятнее всего, в Сиро-Палестинском регионе и Египте. Выявленные различия в составе образцов позволяют утверждать, что оно сварено в нескольких крупных центрах, на песке, имеющем разный состав. Наличие широкого круга аналогий выявленным составам на территории Западной и Центральной Европы свидетельствует, что данное стекло было предметом массового импорта в европейские провинции Римской империи, очевидно, в виде полуфабрикатов (стекла-сырца). Данные по основному составу подтверждаются содержанием следовых элементов (рис. 3). Два образца (одна из вставок и стенка сосуда) (табл. 3: 1, 5) по содержанию последних близки как между собой (рис. 3: В), так и стеклу из сиро-палестинских стекловаренных центров (рис. 3: Б); один образец (табл. 3: 3), предположительно восточносредиземноморского или египетского стекла, отличается от них более низким содержанием бария (рис. 3: В)4; один образец (табл. 3: 2) с более высокими концентрациями титана, бария и циркония (рис. 3: В, Г) близок группе, происхождение которой увязывается с Северным Египтом или Синаем. Это не дает, однако, оснований говорить о происхождении самих изучаемых изделий из Восточного или Юго-Восточного Средиземноморья. Вероятно, они изготовлены из привозного стекла, бывшего в рассматриваемый период предметом торговли на дальние расстояния.

Наличие в украшении из погр. 110 стеклянной вставки, выполненной из самого высококачественного стекла римского времени, к моменту его совершения давно вышедшего из употребления, говорит, с одной стороны, о вторичном использовании данного стекла, с другой – возможно, о намеренном отборе материала определенного качества, который вряд ли был легко доступен на изучаемой территории. В перспективе полученная информация может быть важна при определении возможных зон производства изделий со стеклянными вставками для населения изучаемого региона.

Разница в основном составе стекла вставок из разных украшений погр. 86 м-ка Заюково-3 позволяет предположить либо случайный характер использовавшегося при изготовлении вставок сырья (в частности, сбор и использование мастерами для этих целей стеклобоя), либо разное происхождение самих украшений: комплект их в этом случае мог подбираться непосредственно «конечными» потребителями, с учетом цветового сочетания гранатовых вставок в подвеске с оттенками стекла на пряжке и не дошедшем до нас украшении.

Список литературы Стеклянные изделия раннесредневековых могильников горной зоны центральных районов Северного Кавказа: химический состав и данные о происхождении

- Амброз А. К., 1989. Хронология древностей Северного Кавказа V-VII вв. М.: Наука. 134 с.

- Габуев Т. А., 2014. Аланские княжеские курганы V в. н. э. у села Брут в Северной Осетии. Владикавказ: Изд-полиграф. предприятие им. В. А. Гассиева. 184 с., 68 с. рис.

- Галибин В. А., 2001. Состав стекла как археологический источник. СПб: Петербургское востоковедение. 216 с.

- Кадиева А. А., Демиденко С. В. Раскопки могильника Заюково-3 (Баксанский район Кабардино-Балкарской республики) в 2017 г. // АО 2017. (В печати.)

- Румянцева О. С., 2015. Стекло I тыс. н. э.: происхождение и распространение по данным химического состава и изотопного анализа // КСИА. Вып. 237. С. 20-49.

- Румянцева О. С., 2016. Литое стекло с поселения черняховской культуры Комаров: престижная посуда или сырье стеклоделательной мастерской? // КСИА. Вып. 245. Ч. 1. С. 203-218.

- Румянцева О. С., Трифонов А. А., Ханин Д. А., 2018. Химический состав стекла эмалевых вставок и бус // Брянский клад украшений с выемчатой эмалью восточноевропейского стиля (III в. н. э.) / Отв. ред. А. М. Обломский. М.: ИА РАН; Вологда: Древности Севера. С. 199-220. (РСМ; вып. 18.)

- Рунич А. П., 1976. Захоронение вождя эпохи раннего средневековья в Кисловодской котловине // СА. № 3. 256-267.

- Рунич А. П., 1979. Раннесредневековые склепы Пятигорья // СА. № 4. С. 232-247.

- Brill R. H., 1988. Scientific Investigations of the Jalame Glass and Related Finds // Weinberg G. D. Excavations at Jalame: Site of a Glass Factory in Late Roman Palestine. Columbia: University of Missouri. P. 257-294.

- Calligaro T., Perin P., Vallet F., Poirot J.-P., 2006-2007. Contribution à l'étude des grenats mérovingiens (Basilique de Saint-Denis et autres collections du musée d'Archéologie nationale, diverses collections publiques et objets de fouilles récentes). Nouvelles analyses gemmologiques et géophysiques effectuées au Centre de Recherche et de restauration des musées de France // Antiquités Nationales. Vol. 38. P. 111-144.

- Cholakova A., Rehren T., 2018. A Late Antique manganese-decolourised glass composition: Interpreting patterns and mechanisms of distribution // Things that Travelled: Mediterranean Glass in the First Millennium CE / Eds.: D. Rosenow et al. London: UCL Press. P. 46-71.

- Cholakova A., Rehren T., Freestone I. C., 2016. Compositional identification of 6th c. AD glass from the Lower Danube // JAS: Reports. Vol. 7. P. 625-632.

- Foster H. E., Jackson C. M., 2009. The composition of «naturally coloured» late Roman vessel glass from Britain and the implications for models of glass production and supply // JAS. Vol. 36. Iss. 2. P. 189-204.

- Foster H. E., Jackson C. M., 2010. The composition of late Romano-British colourless vessel glass: glass production and consumption // JAS. Vol. 37. Iss. 12. P. 3068-3080.

- Foy D., Picon M., Vichy M., Thirion-Merle V., 2003. Caractérisation des verres de la fin de l'Antiquité en Méditerranée occidentale: l'émergence de nouveaux courants commerciaux // Échanges et commerce du verre dans le monde antique. Actes du colloque de l'Accociation Française pour l'Archéologie du Verre, Aix-en-Provence et Marceille, 7-9 juin 2001 / Eds.: D. Foy, M.-D. Nenna. Montagnac: Éditions Monique Mergoil. P. 41-85.

- Foy D., Thirion-Merle V., Vichy M., 2004. Contribution à l'étude des verres antiques décolorés à l'antimoine // Revue d'Archéométrie. Vol. 28. P. 169-177.

- Foy D., Vichy M., Picon M., 2000. Les matières premières du verre et la question des produits semi-finis. Antiquité et Moyen Age // Arts du feu et productions artisanales. XXe Rencontres internationales d'Archéologie et d'Histoire d'Antibes (21-23 octobre 1999) ed. Antibes: APDCA. P. 419-433.

- Freestone I. C., 2005. The Provenance of Ancient Glass through Compositional Analysis // Materials Research Society Symposium Proceedings. 852: Materials Issues in Art and Archaeology VII. Warrendale: Cambridge University Press. P. OO8.1.1-OO8.1.13.

- Freestone I. C., 2006. Glass production in Late Antiquity and the Early Islamic period: a geochemical perspective // Geomaterials in Cultural Heritage / Eds.: M. Maggetti, M. Messiga, London: Geological Society. P. 201-216. (Special Publication / Geological Society of London; vol. 257.)

- Freestone I. C., 2015. The Recycling and Reuse of Roman Glass: Analytical Approaches // Journal of Glass Studies. Vol. 57. P. 29-40.

- Freestone I. C., Degryse P., Lankton J., Gratuze B., Schneider J., 2018. HIMT glass composition and commodity branding in the primary glass industry // Things that Travelled: Mediterranean Glass in the First Millennium CE / Eds.: D. Rosenow, M. Phelps, A. Meek. I. Freestone. London: UCL Press. P. 159-190.

- Freestone I. C., Gorin-Rosen Y., Hughes M. J., 2000. Composition of primary glass from Israel // La route du verre: Ateliers primaires et secondaires de verriers du second millinaire av. J.-C. au Moyen-Age / Ed. M.-D. Nenna. Lyon: Maison de l'Orient Méditerranéen. P. 65-84. (Travaux de la Maison de l'Orient Méditerranéen; 33.)

- Freestone I. C., Wolf S., Thirlwall M., 2005. The production of HIMT glass: Elemental and Isotopic evidence // Annales du 16e Congrès de l'Association Internationale pour l'Histoire du Verre (London, 2003). Nottingham: AIHV. P. 153-157.

- Freestone I., Gutjahr M., Kunicki-Goldfinger J., McDonald I., Pike A., 2015. Composition, Technology and Origin of the Glass from the Workshop at 35 Basinghall Street // Glass working on the margins of Roman London: Excavations at 35 Basinghall Street, City of London, 2005 / Ed. A. Wardle et al. London: Museum of London Archaeology. P. 75-90. (MOLA monograph; 70.)

- Gallo F., Marcante A., Silvestri A., Molin G., 2014. The glass of the «Casa delle Bestie Ferite»: a first systematic archaeometric study on Late Roman vessels from Aquileia // JAS. Vol. 41. P. 7-20.

- Ganio M., Boyen S., Brems D., Scott R., Foy D., Latruwe K., Molin G., Silvestri A., Vanhaecke F., Degryse P., 2012. Trade routes across Mediterranean: a Sr/Nd isotopic investigation on Roman colourless glass // Glass Technology: European Journal of Glass Science Technology. Part A. Vol. 53. No. 5. P. 217-224.

- Glass Making in the Greco-Roman World / Ed. P. Degryse. Leuven: Leuven University Press, 2014. 189 p. (Studies in Archaeological Sciences; 4.)

- Henderson J., McLoughlin S. D., McPhail D. S., 2004. Radical changes in Islamic glass technology: evidence for conservatism and experimentation with new glass recipes from early and middle Islamic Raqqa, Syria // Archaeometry. Vol. 46. Iss. 3. P. 439-468.

- Jackson C. M., 2005. Making colourless glass in the Roman period // Archaeometry. Vol. 47. Iss. 4. P. 763-780.

- Jackson C., Foster H., 2014. The last Roman glass in Britain: recycling at the periphery of the empire // Neighbours and successors of Rome. Traditions of glass production and use in Europe and the Middle East in the later 1st millennium AD / Eds.: D. Keller, J. Price, C. Jackson. Oxford; Philadelphia: Oxbow Books. P. 6-14.

- Jackson C., Paynter S., 2016. A great big melting pot: Exploring patterns of glass supply, consumption and recycling in Roman Coppergate, York // Archaeometry. Vol. 58. Iss. 1. P. 68-95.

- Nenna M.-D., 2014. Egyptian glass abroad: HIMT glass and its markets // Neighbours and successors of Rome: traditions of glass production and use in Europe and the Middle East in the later 1st millennium AD / Eds.: D. Keller, J. Price, C. Jackson. Oxford; Philadelphia: Oxbow Books. P. 177-193.

- Paynter, S., Jackson C., 2016. Reused Roman rubbish: a thousand years of recycling glass // European journal of Post-Classical Archaeologies. 6. P. 31-51.

- Phelps M., Freestone I. C., Gorin-Rosen Y., Gratuze B., 2016. Natron glass production and supply in the late antique and early medieval Near East: The effect of the Byzantine-Islamic transition // JAS. Vol. 75. P. 57-71.

- Rehren Th., Freestone I. C., 2015. Ancient glass: from kaleidoscope to crystal ball // JAS. Vol. 56. P. 233-241.

- Rosenow D., Rehren Th., 2014. Herding cats - Roman to Late Antique glass groups from Budastis, northern Egypt // JAS. Vol. 49. P. 170-184.

- Rumyantseva O. S., Belikov K. N., 2017. A Late Roman Glass Workshop at Komarov (Middle Dniester) and the Problem of the Origin of «Barbarian» Facet Cut Beakers // Annales du 20e Congrès de l'Association Internationale pour l'Histoire du Verre / Eds.: S. Wolf, A. de Pury-Gysel. Romont: Verlag Marie Leidorf GmbH, 2017. P. 257-264.

- Schibille N., Degryse P., Corremans M., Specht C. G., 2012. Chemical Characterisation of Glass Mosaic Tesserae from Sixth-Century Sagalassos (South-West Turkey): Chronology and Production Techniques // JAS. Vol. 39 (5). P. 1480-1492.

- Schibille N., Sterrett-Krause A., Freestone I. C., 2017. Glass groups, glass supply and recycling in late Roman Carthage // Archaeological and Anthropological Sciences. Vol. 9. Iss 6. P. 1223-1241.

- Shortland A., Schachner L., Freestone I. C., Tite M. S., 2006. Natron as a flux in the early vitreous materials industry: sources, beginnings and reasons for decline // JAS. Vol. 33. Iss. 4. P. 521-530.

- Silvestri A., Molin G., Salviulo G., 2008. The colourless glass of Iulia Felix // JAS. Vol. 35. Iss. 2. P. 331-341.

- Stamencović S., Greiff S., Hartmann S., 2017. Late Roman glass workshop from Mala Kopašnica - forms and chemical analysis // Annales du 20e Congrès de l'Association Internationale pour l'Histoire du Verre / Eds.: S. Wolf, A. de Pury-Gysel. Romont: Verlag Marie Leidorf GmbH. P. 213-221.

- Thirion-Merle V., Vichy M., 2007. Annexe: Note sur la composition chimique des verres de l’épave des Embiez // Fontaine S., Foy D. L’épave Ouest-Embiez 1, Var, le commerce maritime du verre brut et manufacturé en Méditerranée occidentale dans l’Antiquité // Revue archéologique de la Narbonnaise. Vol. 40. P. 266-268.

- Wedepohl K. H., 1995. The composition of the continental crust // Geochimica et Cosmochimica Acta. Vol. 59. Iss. 7. P. 1217-1232.

- Whitehouse D., 2002. The transition from natron to plant ash in the Levant // Journal of Glass Studies. Vol. 44. P. 193-196.