Стеклянный кубок с декором виноградной лозой из могильника Александровские скалы 1 (Восточный Крым)

Автор: Румянцева О.С., Рукавишникова И.В., Бейлин Д.В., Червяковский В.С.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Железный век и античность

Статья в выпуске: 269, 2022 года.

Бесплатный доступ

Стеклянный кубок (стакан), изготовленный в технике выдувания в форму, был обнаружен в могильнике Александровские скалы 1 в окрестностях Керчи, недалеко от столицы Боспорского царства Пантикапея. Он украшен виноградной лозой с гроздьями и листьями винограда и происходит, вероятно, из Сиро-Палестинского региона. Погребение с кубком датируется серединой I - началом II в. н. э. Оно принадлежало мужчине, который был захоронен в деревянном саркофаге с гипсовым декором, что наряду с находкой кубка говорит о не рядовом характере данного захоронения, при достаточно стандартном прочем погребальном инвентаре. Химический состав кубка типичен для римского стекла левантийского происхождения и не имеет признаков вторичного использования стекла. В Северном Причерноморье аналогия ему известна только в Херсонесе. Однако в целом находка кубка хорошо вписывается в серию сирийских выдувных сосудов, найденных на Боспоре, объем импорта которых возрастает в Пантикапее во второй половине I в. н. э. При этом нельзя полностью исключить того, что на Боспор кубок попал из Закавказья вместе с пришлым населением, оставившим там могильник - в этом регионе фиксируется большое количество сирийских выдутых в форму сосудов

Стекло, кубок, техника выдувания в форму, римское время, боспор, сиро-палестинский регион, могильник александровские скалы 1, i в. н. э

Короткий адрес: https://sciup.org/143180143

IDR: 143180143 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.269.134-147

Текст научной статьи Стеклянный кубок с декором виноградной лозой из могильника Александровские скалы 1 (Восточный Крым)

1 Статья подготовлена в рамках планового задания ИА РАН, № НИОКТР 122011200267-0. ЛА-ИСП-МС исследование проведено в ЦКП «Геоаналитик» ИГГ УрО РАН в рамках темы № AAAA-A18-118053090045-8 государственного задания ИГГ УрО РАН. Дооснащение и комплексное развитие ЦКП «Геоаналитик» ИГГ УрО РАН осуществляется при финансовой поддержке гранта Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Соглашение № 075-15-2021-680.

Одним из наиболее ярких этапов в развитии стеклоделательного производства является изобретение в I в. н. э. техники выдувания в форму. Изготовленные в ней сосуды формируют довольно устойчивые по морфологии и характеру изображений серии, однако каждая такая находка всегда привлекает особое внимание исследователей. Происхождению, развитию и распространению данной техники посвящены многочисленные публикации – как отечественные, так и зарубежные. Серия выдутых в форму сосудов происходит и из Северного Причерноморья, в частности с территории Боспорского царства. Здесь они, безусловно, являются предметами далекого импорта, преимущественно – из Восточного Средиземноморья. Данной публикацией мы вводим в научный оборот новую находку этого круга.

В 2017 г. экспедицией Института археологии РАН исследовалась курганная группа Александровские скалы 1, выявленная археологическими разведками 2016 г. в 10 км к юго-западу от Керчи (рис. 1). В процессе археологического изучения насыпей было выявлено два участка могильника римского времени Александровские скалы 1, принадлежащего укрепленному поселению, получившему название Городище 11 км. Один из участков могильника располагался в насыпи кургана эпохи средней бронзы (курган 1), а второй (курган 2) – занимал территорию вокруг естественного скального массива на вершине которого было доследовано варварское погребение IV в. до н. э. Участки могильника не подвергались ограблению. Это, в свою очередь, позволило проследить не только особенности погребального обряда, но и собрать довольно внушительную антропологическую коллекцию.

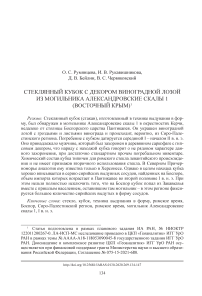

Среди стеклянных сосудов, найденных в ходе раскопок могильника, выделяется цилиндрический кубок (или стакан) с рельефом в виде виноградной лозы, изготовленный из прозрачного стекла, имеющего естественный зеленоватый оттенок (рис. 2; 3). Кубок был обнаружен в погребении 123 кургана 2. Сохранившаяся высота кубка составляет 6,9 см, диаметр края – 7,1 см, основания тулова в месте перехода ко дну – 6,4 см; дно сосуда не сохранилось. Сосуд выдут в трехчастную разъемную форму, состоявшую из двух вертикальных створок, формирующих тулово, которые монтировались с основанием в форме диска, позволяющим смоделировать дно (тип формы МСТ VII по Е. М. Стерн – Stern , 1995. P. 28. Fig. 15). Не сохранившееся дно сосуда утрачено по стыку боковых и нижней створок формы: скол по нижнему краю ту-лова представляет собой практически идеально ровную линию. Венчик сосуда слегка изогнут, край сбит со стеклодувной трубки и не обработан. Кубок имеет очень тонкие стенки, их толщина составляет менее 1 мм. На тулове в месте стыковки створок формы хорошо читаются два вертикальных валика-«шва». Декоративная композиция, расположенная между ними, с обеих сторон представляет собой по три витка виноградной лозы. На одной из сторон два боковых витка завершаются гроздями винограда, а центральный – трилистником (виноградным листом); на другой стороне – наоборот, по краям расположены два листа, а в центре – гроздь винограда. В верхней части сосуда и у дна расположены горизонтальные декоративные пояса «елочкой» (схематичное изображение пальмовой ветви?), каждый из которых ограничен сверху и снизу тонким рельефным валиком.

Рис. 1. Местоположение могильника Александровские скалы 1

Погребение, из которого происходит кубок, располагалось в восточном секторе кургана. Глубокая могильная яма, вырытая в материковом суглинке, была перекрыта четырьмя известняковыми плитами, уложенными на заплечики, и ориентирована по линии СВ – ЮЗ. Размеры верхней части могильной ямы составляли 2,7 × 1,4 м, а ее глубина – 0,76–0,84 м. Плиты перекрытия лопнули пополам и просели внутрь могильной ямы. Их реконструируемые размеры составляют 1–1,2 × 0,5–0,8 × 0,1–0,15 м, а на поверхности отчетливо были видны следы грубой оттески. Находились они на глубине 0,6–1,2 м от прослеженного верхнего края ямы. Ширина заплечиков варьировалась от 0,1 до 0,4 м.

Нижняя часть могильной ямы имела прямоугольные в плане очертания размерами 2,3 × 0,6 м при глубине 0,7 м от уровня заплечиков.

На дне ямы зафиксированы остатки деревянного саркофага, части которого были декорированы гипсовыми украшениями. Следы дерева представляют собой четкие полосы, очерчивая контуры саркофага. Так, вдоль стенок ямы почти по всему ее периметру прослежены полосы древесного тлена шириной 2–7 см. Представляется возможным восстановить размеры саркофага – 1,7 × 0,4–0,5 м. Высота саркофага нам не известна.

Рис. 2. Выдувной в форму стеклянный кубок из погребения 123 могильника Александровские скалы 1 (курган 2)

На дне могильной ямы сохранились в анатомическом порядке фрагменты скелета погребенного индивида (30–45 лет). Погребенный был уложен в вытянутом положении на спине, головой на северо-восток. Кости скелета представлены преимущественно сильно разрушенными конечностями взрослого индивида, череп которого также сохранился в виде фрагментов и разрозненных коронок зубов. Ввиду этого, пол погребенного индивида определить крайне сложно. Можно лишь полагать, что его рост составлял не более 1,7 м, а вероятно, около 1,5–1,6 м.

Большая часть погребального инвентаря, в том числе кубок с виноградной лозой, была зафиксирована компактным развалом в районе ног погребенного. Он представлен следующими предметами:

– низка бус. Найдено 13 гагатовых бусин типа 27, по Е. М. Алексеевой ( Алексеева , 1978. С. 14), и две янтарные пронизи;

– развал красноглиняного кувшина;

– два стеклянных бальзамария;

– оселок, изготовленный из плотного мелкозернистого песчаника;

– две бронзовых иглы.

Среди развалов гипсовых украшений саркофага у его юго-восточной стенки были также найдены:

– железный нож с фрагментами деревянных ножен или кожаного чехла;

Рис. 3. Выдувной в форму стеклянный кубок из погребения 123 могильника Александровские скалы 1 (курган 2). Фото Андрея Бронникова

– железная пряжка с круглой рамкой и подвижным язычком, на поверхности которой сохранились остатки кожаных (?) ремешков;

– фрагмент черешка железного ножа в частично сохранившейся костяной рукояти;

– бронзовая игла.

В районе развала костей черепа обнаружена еще одна бронзовая игла, а в южном углу могильной ямы, за остатками досок саркофага, – фрагменты костяной туалетной ложечки.

Погребение датируется серединой I – началом II в. н. э. (см. ниже).

Возможно, наличие деревянного саркофага с гипсовыми декоративными элементами – одного из двух на могильнике, на котором раскопано в общей сложности 244 погребения, и наличие выдутого в форму кубка указывают на не рядовой характер данного погребения. Предположительно, захоронения на участке (кургане) 2 могильника, где локализовано погребение с кубком, формировались под влиянием особых культурных факторов: по сравнению с участком 1 здесь преобладают мужские захоронения, для которых отмечена сложная траектория возрастной кривой смертности. По антропологическим признакам происхождение захороненных здесь людей можно связать с Кавказом и Закавказьем, предварительно отнеся их к кавкасионскому или арменоидному антропологическим типам, являющимся вариантами балкано-кавказкой расы (Бейлин, Рукавишникова, 2018. С. 163–164).

Время возникновения техники выдувания в форму определяется исследователями второй четвертью I в. н. э. или, возможно, немного раньше – первой декадой I столетия. Большинство исследователей поддерживают версию ее происхождения из Сиро-Палестинского региона ( Cool, Price , 1995; Stern , 1995. P. 66; подробнее на русском языке см.: Голофаст , 2022. С. 44). К началу II в. производство большинства типов сосудов в этой технике угасает ( Голофаст , 2022. С. 44; Foy, Nenna , 2001. P. 80).

Серия выдутых в форму кубков с декором виноградной лозой – относительно небольшая по сравнению с аналогичными сосудами, украшенными другими мотивами. Значительная часть таких кубков происходит из частных коллекций, однако для некоторых из них известен археологический контекст.

Находка кубка с виноградной лозой, идентичная сосуду из Александровских скал, по размеру, форме и характеру декора происходит из коллективного погребения G 5156 участка AV могильника ближневосточного города Эд-Дур, открытого на территории эмирата Умм-аль-Кавейн (Объединенные Арабские Эмираты) на юго-востоке Аравийского полуострова ( Whitehouse , 1998. Cat. N 116; Fig. 12. Pl. 16). Этот город с портом на берегу Персидского залива датируется последними декадами I в. до н. э. – I в. н. э. Возможно, именно он упоминается в письменных источниках как Омана, расположенная на торговом пути между Римской империей и Востоком ( Haerinck , 1998. P. VII–VIII). Вполне вероятно (насколько возможно судить по опубликованному изображению), что кубки из Эд-Дура и Александровских скал изготовлены с использованием одной и той же формы для выдувания.

Одна из ближайших аналогий находке из Александровских скал, наряду с кубком из Эд-Дура, происходит также из частной коллекции Эрвина Оппен-лэндера; в настоящее время этот сосуд хранится в Музее Гетти в Лос-Анджелесе. По форме, размерам (высота – 7 см, диаметр – 7 см) и декору эти два сосуда практически идентичны. Однако детали декора позволяют говорить о том, что для их выдувания были использованы разные формы. Место находки кубка неизвестно. Автор публикации А. фон Салдерн предполагал его происхождение с территории Сирии или Италии ( von Saldern , 1974. P. 162. № 452).

Известны еще две полные формы кубков с декором виноградной лозой, аналогичным тому, что украшает сосуд из Александровских скал. Для них характерны более низкие пропорции и отсутствие в декоре пояса «косичкой» у дна и венчика. Одна из таких находок, изготовленная из стекла с естественным голубоватым оттенком, происходит из погребения 5 (1280) некрополя римского города Эмона на территории современной Любляны. Захоронение датируется второй половиной I в. н. э. (Petru, 1972. P. 116. Tabl. 118: 3; Lazar, 2004. Cat. N 23). Второй подобный кубок происходит из частной коллекции Альберто Мароне Чинзано; ныне он хранится в Музее Гетти (Lazarus, 1974. No. 6). Стекло сосуда имеет естественный зеленоватый оттенок. Место его находки неизвестно.

Два кубка, практически идентичные между собой и близкие находке из Александровских скал по форме, размеру и пропорциям, изготовленные в аналогичной трехчастной форме, происходят из частных коллекций Шломо Мусаева (Израиль) и Давида и Эмимы Джесельсон (Цюрих). Рельефный декор с виноградной лозой, кистями винограда и трехчастными листьями формирует на тулове этих кубков два декоративных пояса, расположенных в два яруса. Несколько различается цвет стекла, из которого они изготовлены: первый имеет желтоватый оттенок, второй – голубоватый. Публикуя эти находки, Й. Израэли упоминает также находки фрагментов подобного сосуда в Кноссе (Крит) ( Israeli , 2011. P. 70–72).

Серия выдутых в форму сосудов с аналогичным декоративным мотивом встречена на памятниках, расположенных близи от адриатического побережья Хорватии (бывшей римской провинции Далмация). Кубок конической формы с декором, аналогичным присутствующему на кубке из Александровских скал, встречен на юге Либурнии (регион Задара) ( Štefanac , 2017. P. 104. Fig. 2: 9 ). Выдутые в форму кубки с декором виноградной лозой происходят также из Оcора на западе Хорватии (Ibid.; Fadić , 1982. P. 124. No. 54) и, вероятно, из Затона (недалеко от г. Нин) ( Gluščević , 1986. P. 258).

На территории Северного Причерноморья известна одна находка очень близкого по форме и декоративному мотиву кубка с виноградной лозой, который происходит из Херсонеса ( Кадеев, Сорочан , 1989. С. 28. Рис. 14:3)2.

Наиболее вероятно сиро-палестинское происхождение кубка из Александровских скал: именно из этого региона происходит подавляющее большинство выдутых в форму сосудов с различными типами растительного декора или греческими надписями. Й. Израэли предполагала, что некоторые из кубков с виноградной лозой могли быть произведены одним и тем же мастером в районе Сидона ( Israeli , 2011. P. 70–72). Однако, учитывая активное перемещение стеклоделов, а возможно, и самих форм для выдувания, копирование сиро-палестинских сосудов путем изготовления с них глиняных форм-слепков, вероятно, нельзя полностью исключать его производство и в других районах Средиземноморья. В рассматриваемый период статусная посуда восточносредиземноморского стиля была очень популярна в римской Европе ( Stern , 1995. P. 94; Foy, Nenna , 2001. P. 80; Fadić, Štefanac , 2017. P. 15 и др.). Находки кубков с декором виноградной лозой неизвестны нам в западной части Римской империи, однако их концентрация вблизи северо-восточной части адриатического побережья (памятники Хорватии, Эмона), вероятно, не позволяют полностью исключить версию А. фон Салдерна о возможном происхождении части из них из Северной Италии. Находки подобных сосудов на территории Италии нам, однако, неизвестны.

Датировка погребения по прочему сопровождающему инвентарю хорошо согласуется с возможной датой кубка с виноградной лозой. Исходя из техники

Рис. 4. Стеклянные бальзамарии из погребения 123 могильника Александровские скалы 1 (курган 2)

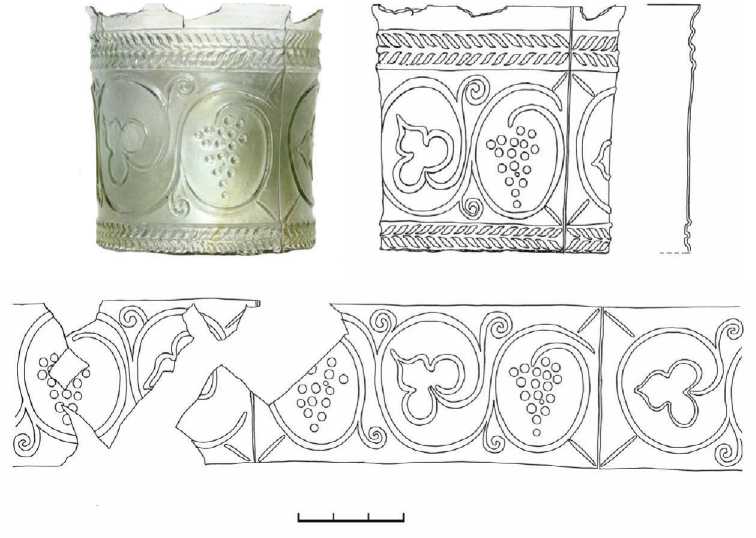

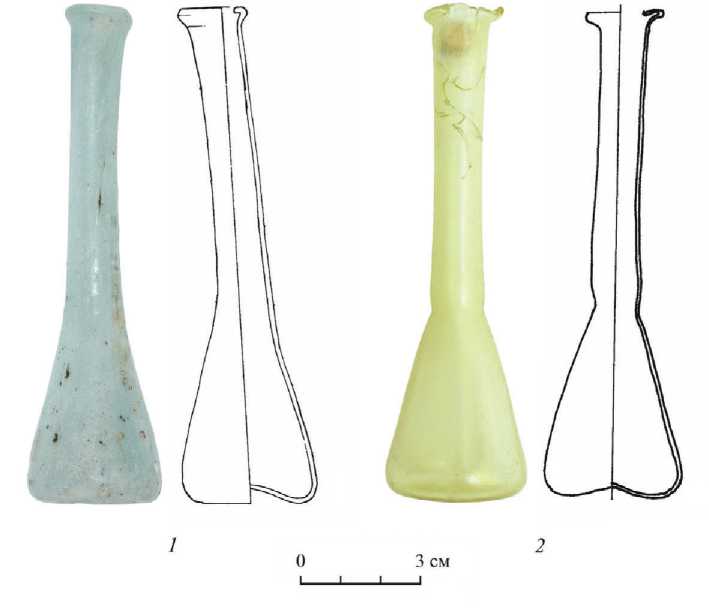

изготовления и стилистики, он может быть датирован второй четвертью I – рубежом I/II в. При этом время наибольшего распространения выдутых в форму сосудов приходится на вторую-третью четверти I в. ( Cool, Price , 1995. P. 43). Помимо кубка к датирующим находкам из погребения 123 относятся два стеклянных бальзамария (рис. 4). Они принадлежат к типу I2B, по системе Н. З. Куниной и Н. П. Сорокиной, который датируется на Боспоре серединой I – началом II в. ( Кунина Н. З., Сорокина И. П., 1972. С. 161. Рис. 1).

Химический состав стекла. Основной состав стекла кубка (табл. 1) изучался методом сканирующей электронной микроскопии с энергодисперсионным детектором (СЭМ-ЭДС) на сканирующем электронном микроскопе Carl Zeiss EVO LS 10 с рентгеноспектральным энергодисперсионным детектором Aztec X-Max (Oxford Instruments) в лаборатории НИИ ГБ им. Гельмгольца (аналитик – Трифонов А. А.). Содержание следовых элементов (табл. 2) определялось методом масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой, с пробоотбором лазерной абляцией (LA-ICP-MS) на приборе ICP-MS NexION 300S (PerkinElmer), оснащенном приставкой LA NWR 213 (ESI), в ЦКП «Геоаналитик» Института геологии и геохимии УрО РАН в Екатеринбурге (описание методики см. Румянцева и др ., 2018. С. 200–201; 2019. С. 36–37).

Таблица 1. Химический состав стекла кубка, изученный методом СЭМ-ЭДС (в масс %)

|

Маркировка образца |

Na2O |

MgO |

Al 2 O 3 |

SiO2 |

P2O5 |

SO3 |

Cl |

K2O |

CaO |

|

АС-20 |

16,36 |

0,47 |

2,31 |

66,22 |

0,10 |

< 0,10 |

0,96 |

0,63 |

9,60 |

|

Маркировка образца |

TiO2 |

MnO |

Fe 2 O 3 |

CoO |

CuO |

SnO2 |

Sb2O5 |

PbO |

|

|

АС-20 |

< 0,10 |

0,64 |

0,46 |

< 0,10 |

< 0,10 |

< 0,10 |

< 0,30 |

< 0,10 |

Таблица 2. Химический состав стекла кубка, изученный методом LA-ICP-MS (в ppm)

|

Элемент |

Содержание |

Элемент |

Содержание |

|

Li |

4,03 |

Nb |

1,06 |

|

Be |

< ПО |

Ag |

0,05 |

|

P |

504 |

Sn |

1,06 |

|

Sc |

1,06 |

Sb |

0,52 |

|

Ti |

349 |

Cs |

0,06 |

|

V |

14,0 |

Ba |

230 |

|

Cr |

14,0 |

La |

7,07 |

|

Mn |

4111 |

Ce |

11,3 |

|

Co |

6,13 |

Pr |

1,54 |

|

Ni |

14,0 |

Nd |

7,12 |

|

Cu |

6,59 |

Sm |

1,44 |

|

Zn |

16,9 |

Eu |

0,39 |

|

Ga |

2,47 |

Hf |

0,99 |

|

As |

2,63 |

Pb |

6,05 |

|

Rb |

7,28 |

Bi |

0,01 |

|

Sr |

501 |

Th |

0,88 |

|

Y |

8,47 |

U |

0,79 |

|

Zr |

48,1 |

ПО – предел обнаружения

Основной состав типичен для стекла левантийского происхождения римского времени (содержание Na2O – 16,4 %3, Al2O3 – 2, 3 %, CaО – 9,6 %, TiO2 – менее 0,1 % (показание прибора – 0,08 %), Fe2O3 – 0,46 % и т. д. (табл. 1). Содержание следовых элементов подтверждает данный вывод: повышенная концентрация стронция и бария, зафиксированная в стекле сосуда из Александровских скал, также характерна для стекла левантийского происхождения ( Freestone et al ., 2000. P. 73–74. Fig. 9; Phelps et al ., 2016; Freestone , 2020).

Стекло кубка содержит намеренно введенный марганец, однако его концентрация (0,64 % MnO) явно недостаточна для получения бесцветного стекла: кубок имеет выраженный зеленоватый оттенок. Концентрация элементов, маркирующих практику вторичного использования стекла в виде стеклобоя ( Freestone , 2015), в изученном образце крайне низка (кобальт – 6 ppm, медь – менее 7 ppm, олово – 1 ppm, сурьма – менее 1 ppm, свинец – 6 ppm), что предполагает использование при производстве сосуда чистого стекла-сырца без примесей стеклобоя (Glass Making…, 2014. P. 72–73). Это может быть обусловлено как «престижным» характером кубка и его изготовлением в регионе производства самого стекла, так и его ранней датой. Согласно свидетельствам письменных источников, практика применения стеклобоя начала распространяться ближе к концу I в. н. э., хотя не исключено, что она применялась уже и в Помпеях, погибших в результате извержения Везувия в 79 г. до н. э. ( Foy , 2003. P. 272). Один из бальзамариев (рис. 4: 2 ) из погребения с кубком в Александровских скалах, выполненный из стекла левантийского происхождения, также не содержит признаков применения стеклобоя (Mn – 0,06 %, Co – 2 ppm, Cu – 3 ppm, Sn – 1 ppm, Sb – 14 ppm, Pb – ниже предела обнаружения). Состав стекла второго бальзама-рия (рис. 4: 1 ) не анализировался, однако даже визуально он имеет выраженные признаки вторичного использования стекла в виде включений железной окалины от стеклодувной трубки. Наличие в погребении сосуда с признаками применения стеклобоя, возможно, является дополнительным аргументом в пользу датировки погребения не ранее последней четверти I – начала II в.

Раскопки могильника Александровские скалы 1 позволили пополнить коллекцию выдутых в форму сосудов сирийского происхождения, включив в ареал кубков с изображением виноградной лозы Восточный Крым (территорию Боспорского царства). Кубок имеет надежный археологический контекст середины I – начала II в. Он хорошо вписывается в серию находок сирийских импортных выдутых в форму сосудов второй половины I в. н. э., ранее найденных на Боспо-ре. Именно в этот период количественно возрастает приток сирийских выдутых в форму сосудов в столицу Боспора и ее окрестности, характеризуя ближневосточное направление связей Боспорского царства ( Кунина , 1973. С. 134). При этом находка кубка с виноградной лозой для Боспорского царства на сегодня, вероятно, уникальна. Есть и другой вероятный путь, по которому найденный в Александровских скалах кубок мог попасть в окрестности Пантикапея. Согласно определению М. В. Добровольской, некоторые индивиды, захороненные в могильнике, относятся к кавкасионскому или арменоидному антропологическому типу;

оба они являются вариантами балкано-кавказской расы ( Бейлин, Рукавишникова , 2018. С. 163–164). В некрополях Закавказья находки выдутых в форму сирийских сосудов распространены, а связи древней Армении с Сирией хорошо засвидетельствованы письменными источниками ( Кунина , 1973. С. 143). Поэтому нельзя исключить, что сирийский кубок попал на Боспор вместе с пришлым населением, оставившим могильник Александровские скалы 1.

Выражаем благодарность Рут Джексон-Тол (Музей Израиля, Еврейский университет, Иерусалим), Наталье Кацнельсон (Музей Израиля; Департамент древностей, Иерусалим) Ирене Лазар (Приморский университет, Словения, Копер) и Станиславу Борисовичу Шабанову (благотворительный фонд «Наследие тысячелетий», Симферополь) за помощь в поиске аналогий кубку и литературы по теме.

Список литературы Стеклянный кубок с декором виноградной лозой из могильника Александровские скалы 1 (Восточный Крым)

- Алексеева Е. М., 1978. Античные бусы Северного Причерноморья. М.: Наука. 104 с., табл. (САИ; вып. Г1-12.)

- Бейлин Д. В., Рукавишникова И. В., 2018. Могильник римского времени «Александровские скалы 1» близ г. Керчь // Боспорский феномен. Общее и особенное в историко-культурном пространстве античного мира: материалы Междунар. науч. конф. СПб.: Санкт-Петербургский гос. ун-т пром. технологий и дизайна. С. 158–164.

- Голофаст Л. А., 2022. Выдутые в форму стеклянные сосуды из могильника Фронтовое-3 // Могильник римского времени Фронтовое 3: варвары на границах Империи / Отв. ред.: А. В. Мастыкова, Э. А. Хайрединова. М.: ИА РАН. С. 43–54.

- Кадеев В. И., Сорочан С. Б., 1989. Экономические связи античных городов Северного Причерноморья в I в. до н. э. – V в. н. э. (на материалах Херсонеса). Харьков: Выща школа. 134 с.

- Кунина Н. З., 1973. Сирийские выдутые в форме стеклянные сосуды из некрополя Пантикапея // Памятники античного прикладного искусства / Науч. ред. К. С. Горбунова. Л.: Аврора. С. 101–150.

- Кунина Н. З., Сорокина И. П., 1972. Стеклянные бальзамарии Боспора // Труды ГЭ. Вып. 13. Л.: ГЭ. С. 146–177.

- Румянцева О. С., Кадиева А. А., Демиденко С. В., Ханин Д. А., Червяковская М. В., Трифонов А. А., 2019. Стеклянные изделия раннесредневековых могильников горной зоны центральных районов Северного Кавказа: химический состав и данные о происхождении // КСИА. Вып. 255. С. 32–49.

- Румянцева О. С., Любичев М. В., Трифонов А. А., 2018. Химический состав стекла археологического комплекса Войтенки 1 и происхождение сосудов черняховской культуры (предварительные итоги исследований) // Хронология и монетные находки позднеримского времени и эпохи Великого переселения народов. Актуальные археологические исследования в Центральной и Восточной Европе: материалы полевого семинара на базе экспедиции возле с. Войтенки (15–17 сентября 2016 г.) / Ред.: М. В. Любичев, К. В. Мызгин. Харьков: Водный спектр Джи-Эм-Пи. С. 182–208. (Ostrogothica–Serie (Hefte); вып. 3.)

- Cool H. E. M., Price J., 1995. Roman Vessel Glass from Excavations in Colchester, 1971–85. Colchester: Colchester Archaeological Trust. 256 p., ill. (Colchester Archaeological Report; 8.)

- Fadić I., 1982. Tipologija i kronologija rimskog stakla iz arheološke zbirke u Osoru // Arheološka istraživanja na otocima Cresu i Lošinju. Zagreb: Hrvatsko arheološko društvo. P. 111–135. (Izdanja Hrvatskog arheološkog društva; 7.)

- Fadić I., Štefanac B., 2017. Reljefno staklo: Staklo puhano u kalup iz antičke Liburnije = Relief glass: mold-blown glass from ancient Liburnia. Zadar: Muzej antičk stakla. 231 s.

- Foy D., 2003. Recyclages et réemplois dans l’artisanat du verre. Quelques exemples antiques et médiévaux // La ville et ses déchets dans le monde romain. Rebuts et recyclages: actes du colloque (19–21 sept. 2002, Poitiers) / Ed. P. Ballet. Montagnac: Mergoil. P. 271–276.

- Foy D., Nenna M.-D., 2001. Tout feu, tout sable: Mille ans de verre antique dans le Midi de la France. Aix-en-Povence; Marseille: Edisud: Musées de Marseille. 255 p.

- Freestone I. C., 2015. The Recycling and Reuse of Roman Glass: Analytical Approaches // Journal of Glass Studies. Vol. 57. P. 29–40.

- Freestone I. C., 2020. Apollonia glass and its markets: An analytical perspective // Apollonia-Arsuf. Final report of the excavations. Vol. II. Excavations outside the Medieval Town Walls / Ed. O. Tal. Tel Aviv: Tel Aviv University. P. 341–348.

- Freestone I. C., Gorin-Rosen Y., Hughes M. J., 2000. Composition of primary glass from Israel // La route du verre: Ateliers primaires et secondaires de verriers du second millinaire av. J.-C. au Moyen-Age / Ed. M.-D. Nenna. Lyon: Maison de l’Orient et de la Méditerranée Jean Pouilloux. P. 65–84. (Travaux de la Maison de l’Orient méditerranéen; 33.)

- Glass Making in the Greco-Roman World / Ed. P. Degryse. Leuven: Leuven University Press, 2014. 189 p. (Studies in Archaeological Sciences; 4.)

- Gluščević S., 1986. Neki oblici staklenog materijala iz antiˇcke luke u Zatonu kraj Zadra // Arheološki vestnik. 37. P. 255–277.

- Haerink E., 1998. Preface // Excavations et ed-Dur (Umm al-Qaiwain, United Arab Emirates). Vol. 1. Glass Vessels / D. Whitehouse. Leuven: Peeters. P. VII–X.

- Israeli Y., 2011. Made by Ennion: Ancient Glass Treasures from the Shlomo Moussaieff Collection, exhibition cat. Jerusalem: Israel Museum. 100 p.

- Lazar I., 2004. Odsevi davnine – Antično steklo v Sloveniji (Spiegelungen der Vorzeit – Antikes Glas in Slowenien) // Rimljani – steklo, glina, kamen = Die Römer – Glas, Ton, Stein / Ed. I. Lazar. Celje: Pokrajinski muzej. P. 11–81.

- Lazarus P., 1974. Cinzano Glass Collection. London: Cinzano. 170 p.

- Petru S., 1972. Emonske nekropole. Ljubljana: Narodni muzej Slovenije. 178 p. (Catalogi et monographiae; 7.)

- Phelps M., Freestone I. C., Gorin-Rosen Y., Gratuze B., 2016. Natron glass production and supply in the late antique and early medieval Near East: The effect of the Byzantine-Islamic transition // Journal of Archaeological Science. Vol. 75. P. 57–71.

- Saldern A. von., 1974. Gläser der Antike, Sammlung Erwin Oppenländer. Hamburg: Museum für Kunst und Gewerbe. 260 S.

- Štefanac B., 2017. Mold-blown glass from the Roman province of Dalmatia // Annales du XXe Congrès de l’Association Internationale pour l’Histoire du Verre / Eds.: S. Wolf, A. de Pury-Gysel. Romont: l’Association Internationale pour l’Histoire du Verre. P. 103–108.

- Stern E. M., 1995. Roman Mold-Blown Glass: the first through sixth centuries. Rome; Toledo: L’Erma di Bretschneider: Toledo Museum of Art. 388 p.

- Whitehouse D., 1998. The Glass Vessels. Leuven: Peeters. 120 p. (Excavations et ed-Dur (Umm al-Qaiwain, United Arab Emirates); vol. 1).