Стенокардия напряжения и диссеминированное внутрисосудистое свертывание крови

Автор: Паршина Светлана Серафимовна, Водолагин Александр Валерьевич, Головачева Татьяна Владимировна, Киричук Вячеслав Федорович, Aфанасьева Татьяна Николаевна, Петрова Вера Дмитриевна, Водолагина Елена Сергеевна

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Внутренние болезни

Статья в выпуске: 3 т.4, 2008 года.

Бесплатный доступ

У больных стенокардией напряжения III ф.к. имеются признаки хронически протекающего диссеминированного внутрисосудистого свертывания (ДВС) крови; у 42,6% больных - I стадии, у 57,4% больных - II стадии.Растворимые фибрин-мономерные комплексы являются наиболее ранним маркером хронического ДВС-синдрома. При сходной клинической картине стенокардии степень активности и стадия ДВС-синдрома может быть различной. Стадия ДВС-синдрома зависит от продолжительности заболевания ИБС, стенокардией и длительности сопутствующей сердечной недостаточности.

Стенокардия напряжения, хронический двс-синдром

Короткий адрес: https://sciup.org/14916785

IDR: 14916785

Текст научной статьи Стенокардия напряжения и диссеминированное внутрисосудистое свертывание крови

Сердечно-сосудистая патология все еще остается одной из основных причин заболеваемости и смертности населения России [10]. Важным фактором повышения заболеваемости и смертности вследствие сердечно-сосудистых заболеваний являются тромбозы и тромбоэмболии в результате развития диссеминированного внутрисосудистого свертывания крови (ДВС-синдрома), которые нередко определяют исход заболевания [5].

Мно^ие аспе^ты этой проблемы о^ончательно не решены Данные литерат^ры о высо^ой летальности при ДВС-синдроме, достигающей 30-76%, относятся преимущественно к его острому течению [4]. Недооценка в клинической практике переходных (хронической, латентной) форм ДВС-синдрома, несвоевременная диагностика (вследствие отсутствия явных клинических проявлений первой фазы синдрома) и ^орре^ция нар^шений в системе ^емостаза неред^о приводят к серьезным тромбо-геморрагическим осложнениям.

Исследования по проблеме ДВС-синдрома при ишемической болезни сердца (ИБС) немногочисленны и посвящены преимущественно его острой форме при неосложненном или осложненном инфар^те миокарда [1,2, 4, 6, 7]. Работы, касающиеся хронического ДВС-синдрома при хронических формах ИБС, в частности при стенокардии напряжения, единичны [8, 9].

Целью настоящего исследования явилось изучение частоты встречаемости хронического ДВС-синдрома у больных стабильной стенокардией и особенностей клинической картины заболевания в зависимости от стадии ДВС-синдрома.

Материалы и методы . Основную группу составили 54 пациента со стенокардией напряжения III ф.к. в возрасте от 40 до 68 лет (58,2 ± 0,9 лет). Из них мужчин - 41, женщин - 13 человек. Продолжительность ИБС составила 65,0 ± 6,4 мес. Длительность стенокардии напряжения - 58,8 ± 6,0 мес. У 51 пациента была выявлена хроническая сердечная недостаточность (ХСН). Продолжительность ХСН составила 29,0 ± 3,0 мес.

Критерии исключения: нестабильная стенокардия, нарушения ритма на момент обследования и в анамнезе, ХСН 3 стадии, декомпенсированный сахарный диабет, печеночная и почечная недостаточ ность, заболевания других органов в стадии обострения.

Контрольную группу составили 50 здоровых лиц в возрасте 53,7 ± 4,7 лет.

Исследование ^оа^^ляционно^о звена системы гемостаза включало: активированное парциальное тромбопластиновое время (АПТВ), протромбиновое время (ПВ), содержание фибриногена (ФГ) в плазме, активированное время рекальцификации плазмы (АВР); активность антитромбина III (АТ III).

Мар^еры вн^трисос^дисто^о свертывания ^рови (растворимые фибрин-мономерные комплексы -РФМК) определялись количественным орто-фенант-ролиновым тестом (норма - 4,0Ч10-2 г/л и менее).

Исследование фибринолитичес^ой а^тивности крови включало определение активности XII а- зависимого фибринолиза по Г.Ф. Еремину и А.Г. Архипову.

Клиничес^ое состояние больных оценивалось по количеству приступов стенокардии в сутки, суточной потребностью в нитроглицерине, показателям артериального давления (АД), числу сердечных сокращений (ЧСС) в минуту.

Результаты и обсуждение. У больных стенокардией напряжения III ф.к. выявлена хроническая активация функционального состояния системы гемостаза (табл. 1). Отмечалось снижение АПТВ на 18% (р<0,05) в сравнении с показателями здоровых лиц, что свидетельствует об активации внутреннего механизма свертывания, т. е. повышении активности I фазы свертывания крови. Концентрация ФГ крови была повышена на 46 % (р<0,05), что отражает склонность к гиперкоагуляции и свидетельствует об активации III фазы свертывания крови. АВР в сравниваемых группах статистически не различалось (р>0,05) (табл. 1).

Внутрисосудистая активация свертывающей системы ^рови подтверждалась высо^ой ^онцентрацией РФМК в плазме крови (10,94 ± 3,49 г/л Ч 10-2), что на 300% превышает аналогичный показатель здоровых лиц (р<0,05) и является маркером тромбинемии -основного признака ДВС-синдрома.

Состояние системы естественных анти^оа^^лянтов характеризовалось снижением активности основного антикоагулянта - АТ III на 23 % по сравнению с контрольной группой (р<0,05).

Выявленные изменения сопровождались угнетением активности фибринолиза на 47 % (р<0,05) по сравнению с группой здоровых.

Полученные данные: снижение активности антикоагулянтов, признаки угнетения фибринолиза на фоне явлений гиперкоагуляции, а также обнаружение увеличения концентрации РФМК позволили диагностировать наличие синдрома ДВС.

При более детальном анализе группу больных стенокардией напряжения III ф.к. удалось разделить на две подгруппы. Критерием разделения явилась активность АТ III, которая характеризует состояние антикоагулянтного резерва и отражает наличие или отсутствие у пациента коагулопатии потребления: подгруппа 1 (23 человека)- активность АТ III е” 75 % (нет коагулопатии потребления), подгруппа 2 (31 человек) - активность АТ III - < 75% (есть коагулопатия потребления) (табл. 2).

-

У больных 1-й подгруппы имелись признаки активации I и III фаз свертывания крови (снижение АПТВ, повышение содержания ФГ по сравнению со здоровыми (р<0,05). При этом отмечался повышенный уровень РФМК плазмы крови (р<0,05), что служит признаком наличия у них синдрома ДВС (табл. 2). Активность фибринолиза достоверно не отличалась от здоровых, что свидетельствует об отсутствии блокады активности фибринолитической системы.

Таким образом, у больных 1-й подгруппы выявлена выраженная ^ипер^оа^^ляция при сохранении антикоагулянтного и фибринолитического потенциалов плазмы крови. Несмотря на наличие нормальной анти^оа^^лянтной и фибринолитичес^ой а^тивности крови, на фоне гиперкоагуляции отмечается повышение концентрации РФМК. Отсутствие коагулопатии потребления у больных 1-й подгруппы позволяет говорить о наличии I стадии ДВС-синдрома. Нормальная активность эуглобулинового фибринолиза (ЭФ) свидетельствует о начальных её проявлениях и сохранении естественных механизмов ^омпенсации ^ данной категории больных.

Состояние системы гемостаза больных 2-й подгруппы также характеризовалось снижением АПТВ, повышением уровня фибриногена крови по сравнению со здоровыми (р<0,05). АВР и ПВ достоверно не отличались от таковых здоровых лиц (р>0,05). У больных данной подгруппы отмечались повышенный уровень РФМК плазмы крови, угнетение фибринолиза (р<0,05) и снижение активности АТ III по сравнению с группой здоровых лиц (р<0,05).

Таким образом, у больных 2-й подгруппы на фоне выраженной ^ипер^оа^^ляции и наличия мар^еров ДВС-синдрома отмечалась декомпенсация естественных защитных механизмов - снижение антикоагулянтной и фибринолитической активности крови. Полученные данные свидетельствуют о дальнейшем прогрессировании ДВС-синдрома и переходе его во II стадию. При этом блокада фибринолиза позволяет говорить о начальных её проявлениях.

При сравнении по^азателей системы ^емостаза больных двух подгрупп во 2-й подгруппе выявлено достоверное угнетение фибринолиза (р<0,05) и снижение активности АТ III (р<0,05). Показатели активности свертывающей системы крови в обеих подгруппах достоверно не различались (р>0,05).

-

У больных обеих подгрупп имелись признаки хронического ДВС-синдрома. Однако в 1-й подгруппе

сохранялась нормальная а^тивность анти^оа^^лянтной и фибринолитической систем, что свидетельствует о сохранении адаптационных резервов и соответствует начальным проявлениям I стадии ДВС-синдрома -стадии гиперкоагуляции. У больных же 2-й подгруппы имелись признаки коагулопатии потребления -достоверное снижение активности АТ III, что может свидетельствовать о начальном этапе II стадии ДВС-синдрома.

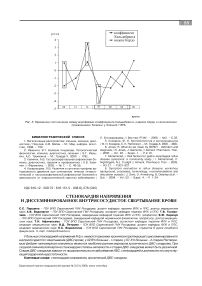

При анализе клинического состояния больных 1-й и 2-й подгрупп достоверных различий в частоте сте-нокардитических приступов, суточной потребности в нитроглицерине, гемодинамических показателях (систолическое и диастолическое АД, ЧСС за 1 мин) выявлено не было (р>0,05) (табл. 3).Таким образом, частота стенокардитических приступов, а также гемодинамические показатели не отражают степень активности хронического ДВС-синдрома при стенокардии напряжения III ф.к.

При изучении анамнеза заболевания было выявлено, что у больных 2-й подгруппы продолжительность ИБС, стенокардии и сопутствующей ХСН была достоверно больше, чем у больных 1-й группы (р<0.05), в то время как продолжительность сопут-ств^ющей артериальной ^ипертензии достоверно не различалась (р > 0,05) (табл. 3).

Таким образом, длительность заболевания является фактором, влияющим на выраженность хронического ДВС-синдрома у больных стенокардией напряжения III ф.к.

Выводы:

-

1. У всех больных стенокардией напряжения III ф.к. имеются признаки хронически протекающего диссеминированного внутрисосудистого свертывания крови: значительное увеличение концентрации растворимых фибрин-мономерных комплексов на фоне явлений гиперкоагуляции, снижение активности антикоагулянтной системы крови, угнетение активности фибринолиза.

-

2. У 42,6% больных отмечаются начальные проявления I стадии хронического ДВС-синдрома - стадии гиперкоагуляции. У 57,4% больных отмечается II стадия - хронического ДВС-синдрома.

-

3. Растворимые фибрин-мономерные комплексы являются наиболее ранним мар^ером хроничес^о^о ДВС-синдрома и вывляются уже на начальном этапе I стадии патологического процесса, когда другие маркеры (активность АТ III и фибринолиза) находятся еще в пределах нормальных показателей.

-

4. При сходной клинической картине и подобных ^емодинамичес^их по^азателях степень а^тивности и стадия ДВС-синдрома у больных стенокардией может быть различной.

-

5. Стадия хронического ДВС-синдрома у конкретного больного стенокардией напряжения III ф.к. зависит от продолжительности заболевания и длительности существования сопутствующей сердечной недостаточности.

-

6. Наличие хронического ДВС-синдрома у больных стенокардией напряжения III ф.к., а также его про^рессирование с ^величением длительности ИБС требует разработки и включения в стандартную терапию эффективных методов коррекции данной патологии.

Таблица 1

По^азатели системы ^емостаза и фибринолиза ^ здоровых лиц и больных стено^ардией напряжения III ф.^. (М ± m)

|

Показатели |

Основная группа (больные стенокардией напряжения III ф.к.) (n = 54) |

Контрольная группа (здоровые) (n = 50) |

|

АВР, с |

62,2 ± 0,5 |

61,1 ± 0,5 |

|

АПТВ, с |

35,3 ± 0,9* |

43,0 ± 1,0 |

|

ПВ, с |

15,0 ± 0,2 |

15,4 ± 0,3 |

|

ФГ, г/л |

3,7 ± 0,1* |

2,50 ± 0,09 |

|

РФМК, г/лх10 с-2 |

10,94 ± 0,53* |

3,49 ± 0,04 |

|

АТ III, % |

70,4 ± 3,3* |

91,0 ± 1,9 |

|

ЭФ, мин |

10,1 ± 0,6* |

7,0 ± 0,7 |

Примечание: * р < 0,05 по сравнению с показателем здоровых лиц

Таблица 2

По^азатели системы ^емостаза и фибринолиза ^ больных стено^ардией при сохранении и истощении анти^оа^^лянтно^о резерва (М ± m)

|

Показатели |

Больные стенокардией напряжения III ф.к. (n=54) |

Контрольная группа (здоровые) (n = 50) |

|

|

подгруппа 1 (AT > 75 %) (n = 23) |

подгруппа 2 (AT < 75 %) (n = 31) |

||

|

АВР, с |

63,1 ± 0,9 |

61,7 ±0,7 |

61,1 ± 0,5 |

|

АПТВ, с |

35,0 ± 1,3* |

35,6 ± 1,1* |

43,0 ± 1,0 |

|

ПВ, с |

14,7 ± 0,3 |

15,4 ± 0,3 |

15,4 ± 0,3 |

|

ФГ, г/л |

3,54± 0,18* |

3,74 ± 0,14* |

2,5 ± 0,1 |

|

AT III, % |

93,0 ± 3,2 |

53,6 ±2,4* / ** |

91,0 ± 1,9 |

|

РФМК, г/лх 10 -2 |

10,08± 0,72* |

11,58± 0,75* |

3,49 ± 0,04 |

|

ЭФ, мин |

8,7±0,5 |

10,9 ± 0,8* /** |

7,0 ± 0,7 |

Примечание : * р < 0,05 по сравнению с группой здоровых; ** р < 0,05 по сравнению с показателем 1-й подгруппы

Таблица 3

Клиничес^ая хара^теристи^а больных стено^ардией напряжения при сохранении и истощении анти^оа^^лянтно^о резерва (М ± m)

|

Показатели |

Больные стенокардией напряжения III ф.к. (n = 54) |

|

|

подгруппа 1-я (АТ > 75 %) (n = 23) |

подгруппа 2-я (AT < 75%) (n = 31) |

|

|

Количество приступов стенокардии в сутки |

3,8 ± 0,4 |

4,0 ± 0,6 |

|

Суточная потребность в нитроглицерине, таб. |

3,4 ± 0,4 |

3,3 ± 0,6 |

|

Систолическое АД, мм.рт.ст. |

142,0 ± 4,5 |

134,5 ± 2,1 |

|

Диастолическое АД, мм.рт.ст. |

85,0 ± 1,7 |

82,6 ± 1,2 |

|

ЧСС, уд./мин |

67,9 ± 1,9 |

69,6 ± 1,6 |

|

Длительность ИБС, мес. |

55,3 ± 8,6 |

72,3 ± 9,2* |

|

Длительность стенокардии,мес. |

50,4 ± 8,9 |

65,1 ± 8,1* |

|

Длительность сердечной недостаточности, мес. |

26,8 ± 4,5 |

27,9 ± 4,1* |

|

Длительность АГ, мес. |

111,8 ± 18.7 |

77,1 ± 16,9 |

Примечание : * р < 0.05 по сравнению с показателем 1-й подгруппы

Список литературы Стенокардия напряжения и диссеминированное внутрисосудистое свертывание крови

- Архангельский, А.В. О синдроме диссеминированного внутрисосудистого свертывания при инфаркте миокарда/А.В.Архангельский, В.И. Ковалев//Кардиология. -1993. -№ 8. -С.37-40.

- Диссеминированное внутрисосудистое свертывание крови при сердечно -сосудистой патологии/Е.И. Соколов, И.В. Новикова, Т.П. Хованская и др.//Советская медицина -1987.-№ 3. -С. 3-8.

- Инструкция по применению унифицированных клинических лабораторных методов исследования. -М., 1986. -С. 107-133.

- Крашутский, В.В. ДВС-синдром в клинической медицине/В.В. Крашутский//Клиническая медицина. -1998. -№ 3. -С. 8-14.

- Люсов, В.А. Внутрисосудистая коагуляция при хронических формах ИБС/В.А. Люсов, Ю.В. Белоусов//Терапевтический архив. -1978. -Т.50.-№9. -С. 128-131.

- Люсов, В.А. Внутрисосудистая коагуляция при ишемической болезни сердца/В.А. Люсов, Ю.Б. Белоусов, В.А. Асосков//Советская медицина. -1975. -№ 4. -С. 12 -15.

- Продукты деградации фибриногена и фибрина в крови больных острым инфарктом миокарда на этапе больничной реабилитации/А.В. Соловьев, Г.А. Ермолин, Г.В. Игнашенкова и др.//Терапевтический архив. -1987.-№ 10. -С. 21-23.

- Система гемостаза и фибринолиза у больных с различной распространенностью атеросклеротического поражения/Е.П. Панченко, А.Б. Добровольский, К.К. Давлетов, Е.В. Титаева и др.//Кардиология. -1995.-№ 4. -С. 18-23.

- Соколов, Е.И. Синдром диссеминированной внутрисосудистой коагуляции у больных ишемической болезнью сердца/Е.И. Соколов//Кардиология. -2000.-№ 6. -С. 9-13.

- Сыркин, А.Л. Определение качества жизни у больных ишемической болезнью сердца -стабильной стенокардией напряжения/А.Л. Сыркин, Е.А. Печорина, С.В. Дриницина//Клиническая медицина. -1998.-№6. -С. 52-58.