Степень изученности почв в заповеднике "Бастак" и перспективы их исследования

Автор: Александрова А.М.

Журнал: Региональные проблемы @regionalnye-problemy

Рубрика: Геоэкология

Статья в выпуске: 4 т.22, 2019 года.

Бесплатный доступ

В статье представлен анализ научных материалов по изучению почвенного покрова на территории заповедника «Бастак» за 2002-2014 гг. Определена закономерность распространения буро-таежных, бурых лесных, торфяно-глеевых и заболоченных почв. На основе проведенного обзора схематично выделен район выполненных почвенных исследований. Показана необходимость изучения почв кластерного участка «Забеловский».

Юг дальнего востока, заповедник "бастак", почвы, структура почвенного покрова, морфология и зональность почв

Короткий адрес: https://sciup.org/143169085

IDR: 143169085 | УДК: 631.47(571.621) | DOI: 10.31433/2618-9593-2019-22-4-62-68

Текст научной статьи Степень изученности почв в заповеднике "Бастак" и перспективы их исследования

В связи с усилением антропогенного воздействия на природу и сокращением площадей естественных ландшафтов все более актуальной становится задача использования заповедников и национальных парков для сохранения уникального биологического разнообразия. В основе изучения и определения экологического состояния природных компонентов, в том числе и почв, лежит мониторинг.

Почва является аккумулирующей областью множества живых существ, иными словами, обуславливает существование не только организмов, обитающих в этой экологической нише, но и тесно связанных с ней. Все это определяет необходимость проведения почвенных исследований на территории заповедника.

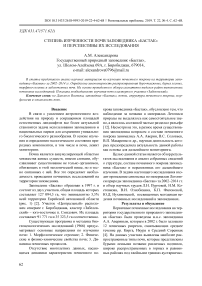

Заповедник «Бастак» образован в 1997 г. и состоит из двух участков, общая площадь которых составляет 127 094,5 га, что эквивалентно 3,5% всей территории Еврейской автономной области (рис. 1) [2]. Участок «Центральный» расположен севернее г. Биробиджана, кластер «Забелов-ский» – юго-восточнее п. Смидович. Их площадь составляет 91 771 га и 35 323,5 га соответственно.

Существующая программа и методика био-геоценологических исследований (1966) предусматривает основные направления по изучению почв: 1. Морфологическое строение; 2. Физические и физико-химические свойства почв; 3. Динамика почвенных процессов.

Отсутствие многолетних данных, касающихся динамики характеристик почвенного по- крова заповедника «Бастак», обусловлено тем, что наблюдение за почвами в материалах Летописи природы не выделялось как самостоятельное звено, а являлось составной частью раздела о рельефе [12]. Несмотря на это, в разное время существования заповедника вопросом о составе почвенного покрова занимались А.А. Аверин, В.С. Соловьев, В.П. Макаренко и др., научная деятельность которых предопределила актуальность данной работы как основы для дальнейшего мониторинга.

Целью данной статьи является обзор результатов исследования и анализ собранных сведений о структуре, составе почвенного покрова заповедника «Бастак» и перспективах его дальнейшего изучения. В задачи настоящего исследования входит проведение синопсиса по материалам Летописи природы заповедника «Бастак» за 2002–2014 гг. и обзор научных трудов Л.Н. Пуртовой, Н.М. Ко-стенкова, В.И. Ознобихина, К.П. Филоновой, Ю.Д. Нухимовской, посвященных методикам ведения почвенных исследований в заповедниках.

Результаты и обсуждение

Первичные почвенные исследования на территории государственного природного заповедника «Бастак» были проведены м.н.с. заповедника А.А. Авериным, которым в 2002 г. было заложено 12 почвенных разрезов, охватывающих среднее течение рр. Кирга, Икура и Средний Сореннак [4]. На данных участках выявлены наиболее распространенные типы почв, которые представлены бурыми лесными почвами различных подтипов, широко распространенных в горных и равнинных районах под хвойными травяно-кустарничко-

Рис. 1. Особо охраняемые природные территории Еврейской автономной области

Fig. 1. Specially protected natural territories of the Jewish Autonomous Region во-моховыми лесами, а также пойменные почвы, приуроченные к русловой части рек.

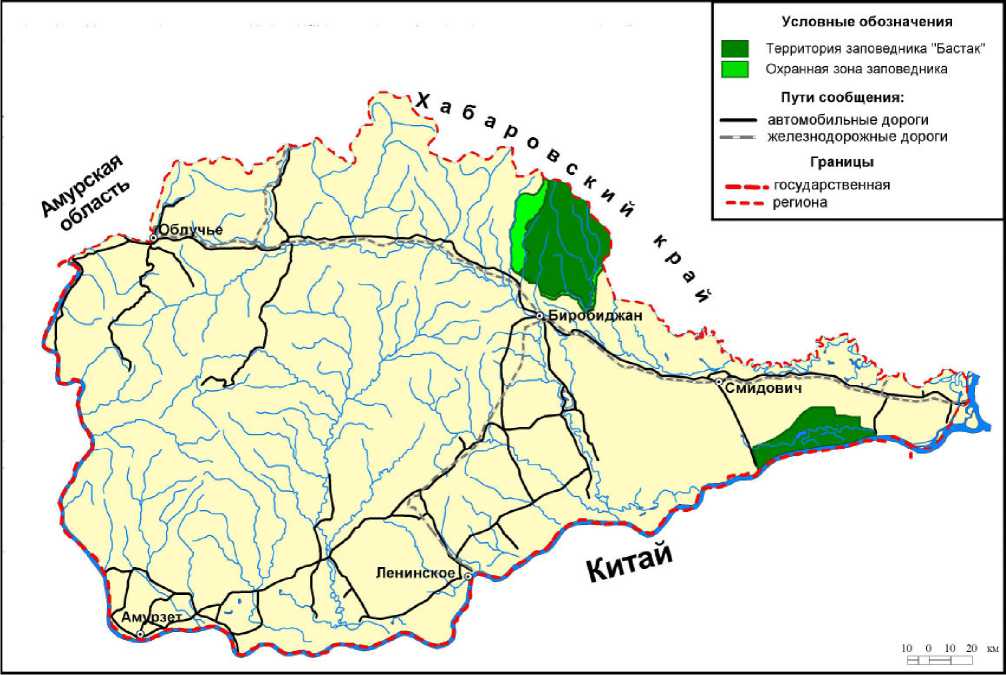

В период 2003–2004 гг. при непосредственном участии доцента Комсомольского-на-Амуре педагогического университета, к.г.н. В.С. Соловьева и м.н.с. Е.В. Ермаковой продолжены почвенные исследования бассейна р. Большой Сорен-нак и верховья р. Бастак (рис. 2).

В задачи исследований входило изучение морфологических свойств почв, таких как окраска, влажность, гранулометрический состав, переход в нижележащие горизонты, а также наличие включений. При проведении полевых работ данными специалистами выделены три типа почв: бурые лесные, торфяные оглеенные и пойменные слоистые. Бурые лесные почвы приурочены к таежной зоне заповедника. Торфяные оглеенные почвы встречаются в лиственничных марях с преобладанием сфагновых мхов. Пойменные слоистые и старопойменные почвы зафиксированы в долинах речных систем, в том числе р. Бастак [4, 5].

В 2006 г. Центром агрохимической службы «Хабаровский» впервые проведены химический и гранулометрический анализы 12 почвенных проб, отобранных в разных частях заповедника в 2004 г. Основной анализируемый тип почв – бурые лесные, для которых определено содержание органического вещества, реакция среды, а также содержание фосфора, калия и др. Дополнительно выполнялся механический (гранулометрический) анализ почвенных образцов для верхних и срединных горизонтов, за исключением подстилочного. Выявлено, что по агрохимическим показателям плодородия почв количество гумуса падает с глубиной. Для срединного горизонта (на глубине 13– 18 см) наивысшее содержание гумуса составляет 13%, характеризующееся как очень высокое, что обусловлено миграцией питательных веществ из вышележащих горизонтов, состоящих из растительных остатков разной степени разложения [6].

Подробно почвенные исследования проводились на территории заповедника специалистами Биолого-почвенного института ДВО РАН (г. Владивосток) в 2009 г. Для изучения влияния различных типов лесных сообществ на химический состав почв в заповеднике «Бастак» сотрудниками

Рис. 2. Квартальная сеть заповедника «Бастак». Схема почвенных исследований в 2003–2004 гг.

Fig. 2. Quarterly network of the Bastak reserve. The scheme of soil research for 2003–2004

лаборатории отобраны 46 почвенных образцов из 23 прикопок, в каждой из которых проанализированы верхний органический и срединный минеральный горизонты. По результатам исследований выявлено, что запасы питательных веществ в почвах во много раз превышают потребность в них растений. Это связано с особенностями почвообразования Дальнего Востока, где на процессы гумусообразования оказывают большое влияние такие факторы, как тепло и влажность, в свою очередь изменяющие скорость химических и биологических процессов, способствующих активному приросту растительной массы, а, следовательно, и поступлению органических веществ [7].

Почвенные исследования в 2014 г. проведены доцентом Приамурского государственного университета им. Шолом-Алейхема, к.б.н. В.П. Макаренко. В цели исследования входили морфологический, гранулометрический и химический анализ двух заложенных разрезов. В результате проведенных исследований выявлено, что почвы относятся к бурым лесным, для которых характерен неглубокий почвенный профиль бурого цвета, сложенный на аллювиальных отложениях глинистого и суглинистого механического состава [8]. В период муссонных дождей для этих почв, залегающих на породах тяжелого механического состава, свойственно сильное переувлажнение. Чередование влажных летне-осенних периодов с малоснежными холодными зимами создает ряд особенностей в развитии почвообразовательного процесса. В таких условиях формируются почвы с высоким содержанием гумуса (до 10–15%) и слабокислой реакцией среды (pH=5–6), а также высокой степенью насыщенности основаниями [1].

Состав почвенного покрова кластера «Забе-ловский» остается малоизученным. В исследованиях, посвященных данной территории, доцентом, к.б.н. И.Ф. Скириной (Тихоокеанский институт географии ДВО РАН) описано, что из растительности преобладают вейниковые, осоковые и разнотравные луга, а также травяные болота [11]. Приуроченность к пойме среднего течения р. Амур и наличие пониженных элементов рельефа дает возможность предположить наличие глеевых и аллювиальных типов почв на данной территории.

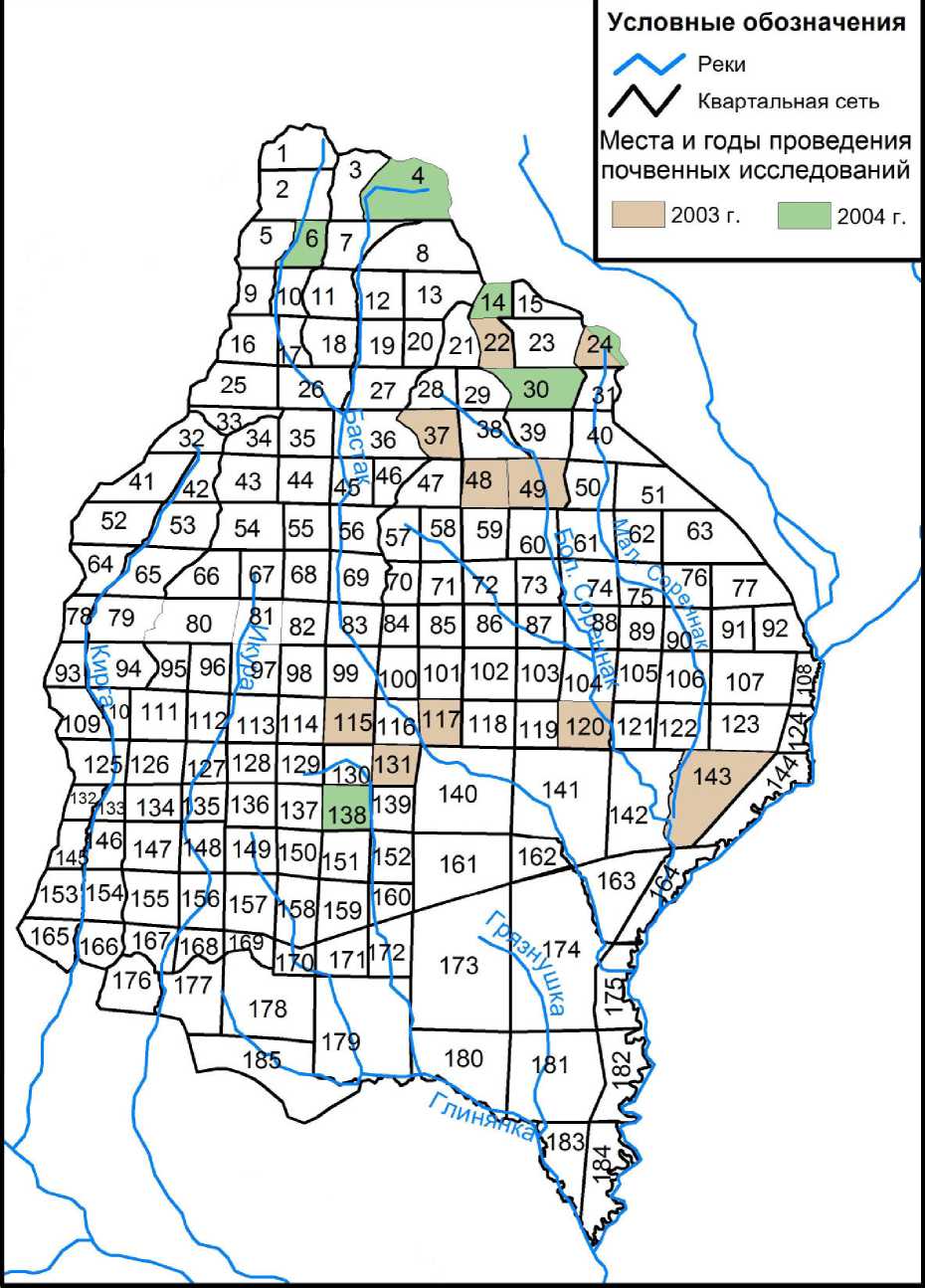

Исходя из ранее проведенных почвенных исследований заповедника «Бастак», нами схематично выделены районы отбора почвенных проб, которые охватывают как северо-западные предгорные, так и юго-восточные равнинные участки территории, что позволило выявить закономерность распространения почв (рис. 3).

Установлено, что буро-таежные почвы формируются в разных частях склонов, преимущественно под багульниковыми и зеленомошными лиственничниками. Для них характерен структурно-метаморфический горизонт бурого цвета, наличие подстилочного горизонта различного растительного состава и органо-аккумулятивный горизонт грубогумусового характера. Все буро-таежные почвы имеют слабокислую или кислую реакцию среды (pH=4,0–5,6). Величина pH обуславливает направленность большинства процессов, происходящих в почве, и зависит от многих факторов: состава растительного опада, типа почвообразующих пород и рельефа, экспозиции склона, водного и воздушного режима почв и т.д.

Бурые лесные почвы встречаются в хвойно-широколиственных лесах. В зависимости от растительности, почвообразующих пород и геоморфологических условий они имеют некоторые различия и делятся на подтипы: типичные бурые лесные, бурые лесные оподзоленные и бурые лесные глеевые.

Согласно В.Р. Вильямсу (1950), равнинная территория Биробиджанского района относится к зоне сырых марей [10]. Образованию такой области благоприятствует широкое распространение мерзлоты, задерживающей влагу на поверхности, способствуя сильному увлажнению территории. Для такой местности характерно произрастание гигрофитной или гигромезофитной растительности, представленной сфагновыми мхами, багульником, лиственницей, а также различными видами осок. В этих условиях на нижних и средних частях пологих склонов, а также в долинах горных рек формируются торфяно-глеевые почвы, мощность профиля которых может достигать 90 см. Поверхностный органогенный горизонт состоит из живых мхов, корней растений и растительного опада. Залегающий ниже в пределах 18–50 см торфяной горизонт представлен насыщенным влагой торфом разной степени разложенности бурого или темно-коричневого цвета. В летний период в течение длительного времени может наблюдаться льдистая мерзлота.

Заключение

Теоретический анализ литературы показывает, что, несмотря на отсутствие постоянного мониторинга, структура почвенного покрова заповедника «Бастак» изучалась достаточно широко, но исследования охватывали в большей степени таежную зону.

Обводненные участки южной половины кластера «Центральный» и прирусловые части

Рис. 3. Квартальная сеть заповедника «Бастак». Схема почвенных исследований в 2002–2014 гг.

Fig. 3. Quarterly network of the Bastak reserve. The scheme of soil research for 2002–2014

рек, а также территория кластера «Забеловский» остаются недостаточно изученными. Необходимость исследований обусловлена периодическими подтоплениями рекой Амур, которые приводят к неизбежному процессу заболачивания почв и их смыву. Лесные пожары также влияют на свойства почв. Например, при воздействии огня угнетается активность микроорганизмов, которые в свою очередь участвуют в неразрывном круговороте веществ в почве.

В процессе исследований нами выявлена закономерность распространения некоторых типов почв в зависимости от условий почвообразования:

-

1. Заболоченные почвы распространены в условиях повышенного увлажнения под действием грунтовых минерализованных вод, поступающих с террас и водоразделов.

-

2. Бурые лесные почвы приурочены к таежной зоне заповедника, образование которых протекает на повышенных элементах рельефа, при промывном типе водного режима.

-

3. Буро-таежные почвы формируются в разных частях склонов под хвойными травянокустарниковыми лесами, при слабом протекании процесса гумификации, приводящего к формированию грубого гумуса.

-

4. Торфяно-глеевые почвы главным образом отмечены в пониженных элементах рельефа, преимущественно в зонах сырых марей, среди зарослей лиственничников и гипновых мхов.

Для расширения данных о составе почвенного покрова заповедника целесообразно в перспективе проведение на постоянной основе морфологического, химического, гранулометрического и фракционного анализов, включающих в себя определение pHKCl, pHH2O, процентного содержания гумуса и органического вещества, обменных оснований (Ca, Mg), гидролитической кислотности и степени насыщенности поглощающего комплекса основаниями (СНО). Имеющиеся результаты необходимо систематизировать в единую базу данных для создания подробной почвенной карты заповедника «Бастак».

Список литературы Степень изученности почв в заповеднике "Бастак" и перспективы их исследования

- Атлас почв СССР / под ред. И.С. Кауричева, И.Д. Громыко. М.: Колос, 1974. 168 с

- Животный мир заповедника "Бастак". Благовещенск: БГПУ, 2012. 242 с

- Почвоведение: учеб. для среднего проф. образования / под ред. В.А. Рожкова. М.: Изд. дом "Лесная пром-ть", 2006. 272 с

- Почвы // Динамика сезонных явлений и процессов в природном комплексе заповедника "Бастак" / под ред. Т.А. Рубцовой. Биробиджан. Изд-во ФГБУ "Гос. заповед. "Бастак",2003. С. 5-14

- Почвы // Динамика сезонных явлений и процессов в природном комплексе заповедника "Бастак" / под ред. Т.А. Рубцовой. Биробиджан: Изд-во ФГБУ "Гос. заповед. "Бастак", 2004. С. 26-31

- Почвы // Динамика сезонных явлений и процессов в природном комплексе заповедника "Бастак" / под ред. Т.А. Рубцовой. Биробиджан: Изд-во ФГБУ "Гос. заповед. "Бастак", 2008. С. 30-32

- Почвы // Динамика сезонных явлений и процессов в природном комплексе заповедника "Бастак" / под ред. Т.А. Рубцовой. Биробиджан: Изд-во ФГБУ "Гос. заповед. "Бастак", 2010. С. 95-110

- Почвы // Динамика сезонных явлений и процессов в природном комплексе заповедника "Бастак" / под ред. Т.А. Рубцовой. Биробиджан: Изд-во ФГБУ "Гос. заповед. "Бастак", 2015. С. 24-26

- Пуртова Л.Н., Костенков Н.М., Ознобихин В.И. Почвы Среднего Приамурья. Владивосток: Дальнаука. 1996. 104 с

- Скирина И.Ф. Лишайники участка "Забеловский" заповедника "Бастак" (Еврейская автономная область) // Региональные проблемы. 2016. Т. 19, № 3. С. 11-23

- Филонова К.П., Нухимовская Ю.Д. Летопись природы в заповедниках СССР: метод. пособие. М.: Наука, 1985. 143 с

- Флора, микобиота и растительность заповедника "Бастак". Владивосток: Дальнаука, 2007. 283 с