Степень сложности зубчатых швов черепа человека

Автор: Зайченко Александр Анатольевич, Коченкова Ольга Владимировна, Анисимова Елена Анатольевна, Анисимов Дмитрий Игоревич

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Макро- и микроморфология

Статья в выпуске: 3 т.7, 2011 года.

Бесплатный доступ

Цель: выявление закономерностей изменчивости степени сложности зубчатых швов черепа человека в их связи с формой мозгового черепа. Материал и методы. Исследовали 253 свода мужских и женских черепов людей в возрасте от 1 дня до 105 лет без признаков травмы черепа или системных заболеваний скелета, с отсутствием морфологических признаков повышения внутричерепного давления. Для каждого из изученных параметров устанавливали минимальное (Min) и максимальное (Мах) значения, среднюю арифметическую (М), ошибку средней арифметической (т). Для определения достоверности разности средних величин использовали параметрические и непараметрические статистические критерии; параметрический критерий (t-критерий Стьюдента) применяли для параметров совокупностей, подчиняющихся закону нормального распределения (Лакин Г. Ф., 1990). Различия средних арифметических величин считали статистически достоверными начиная с 95%-ного (рObjective: to reveal the variability mechanism of complexity of serrated sutures of a human skull in the correlation with cranial form. Materials and methods. Researches of 253 arches of male and female skulls of patients at the age of 1 day-105 years without signs of cranial trauma or skeletal systemic diseases with absence of morphological signs of increase of intracranial pressure. Minimal (Min) and maximal (Max) values, average arithmetic (M), a mistake of average arithmetic (m) have been studied. For definition of reliability of average size difference parametrical and non-parametric statistical criteria were used: parametrical criterion (t-criterion of Student) applied for parameters submitting to the law of normal distribution (Lakin G. R, 1990). Distinctions of average arithmetic size were considered statistically authentic from 95% (p

Зубчатые швы, степень сложности, череп

Короткий адрес: https://sciup.org/14917358

IDR: 14917358

Текст научной статьи Степень сложности зубчатых швов черепа человека

Адрес: 410012, г. Саратов, ул. Б. Казачья, 112.

Тел.: 660765.

а с развитием микронейрохирургии и компьютерной томографии связаны требования высокой метрической точности в определении формы, пространственного расположения, возрастных изменений анатомических структур. В связи с этим изучению мозгового черепа уделяется большое внимание. Кроме того, показано, что движения костей обеспечивают циркуляцию спинномозговой жидкости [4].

Методы. Материалом исследования служили 253 свода мужских и женских черепов людей в возрасте от 1 дня до 105 лет без признаков травмы черепа или системных заболеваний скелета, с отсутствием морфологических признаков повышения внутричерепного давления (ярко выраженных пальцевидных вдавле-ний, истончения костей черепа, увеличенного количества эмиссариев). Все своды черепов принадлежат представителям Среднего и Нижнего Поволжья, проживавшим на этой территории с начала по конец XX в.

Распределение материала на возрастные группы проводилось в соответствии со схемой возрастной периодизации, принятой на VII Всесоюзной конференции по проблемам возрастной морфологии, физиологии, биохимии АПН СССР (Москва, 1965).

Рисунок венечного, сагиттального, ламбдовидного швов, а также основные краниометрические точки, ограничивающие их (брегма, птерион, ламбда и асте-рион), переносили на прозрачную бумагу. Степень сложности зубчатых швов свода черепа была рассмотрена в различных участках, при этом в венечном и ламбдовидном выделяли по 3 справа и слева, а в сагиттальном — 4 участка. Сопоставляли степени сложности частей венечного, ламбдовидного, сагиттального швов на наружной и внутренней поверхностях свода черепа. Исследовали различия в степени сложности швов на наружной и внутренней поверхностях свода черепа между отдельными возрастными группами.

С помощью проекционного аппарата производили увеличение 1:10 с дальнейшим измерением курвиметром протяженности швов и их дуг. Для этого металлической миллиметровой лентой измеряли шов по его дуге между двумя краниометрическими точками венечного (брегма, птерион), сагиттального (брегма, ламбда) и ламбдовидного (ламбда, астери-он) швов. Степень сложности швов оценивали по величине шовного индекса как отношение общей длины шва к его дуге. Полученные данные сопоставили с таблицей шовного индекса Oppenheim — Martin [5]. Проводили измерение облитерированных участков швов. Протяженность облитерированного участка оценивали в процентах к общей длине шва.

Вариационно-статистическая обработка полученных результатов проводилась с использованием пакета прикладных программ Statistica-6 (Statsoft-Rassia, 1999) Statgraf и Microsoft Excel for Windows. Для каждого из изученных параметров определяли минимальное (Min) и максимальное (Max) значения, среднюю арифметическую (M), ошибку средней арифметической (m).

Для определения достоверности разности средних величин использовали параметрические и непараметрические статистические критерии; параметрический критерий (t-критерий Стьюдента) применяли для параметров совокупностей, подчиняющихся закону нормального распределения [6]. Различия средних арифметических величин считали статистически достоверными, начиная с 95%-ного (p<0,05) уровня безошибочного суждения [7].

Результаты. На всем изученном материале, т.е. вне зависимости от возрастной и половой принадлежности длина протяженности шва в среднем более чем вдвое превышает длину его дуги. Разность в степени сложности частей швов на наружной и внутренней поверхностях свода черепа оказалась в высшей степени статистически достоверной.

На наружной поверхности свода черепа степень сложности ламбдовидного шва максимальна (201,3±5,0%), она достоверно больше, чем степень сложности венечного (187,0±4,9%) и сагиттального (177,5±7,2%) швов (соответствующие t-критерии Стьюдента составляют 2,0 и 2,7; p<0,05 и p<0,01 соответственно). При этом различия в степени сложности венечного и сагиттального швов не достигают уровня статистической значимости (t=1,2; p>0,05). На внутренней поверхности свода черепа различия в степени сложности ламбдовидного (58,0±4,2 %), венечного (61,1±4,3%) и сагиттального (64,4±4,7%) швов не достигают уровня статистической значимо-

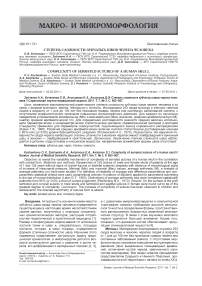

б

а

Рис. 1. Степень сложности зубчатых швов поверхностей свода черепа (череп муж., 13 лет): а – наружной; б – внутренней (прорисовка)

сти (соответствующие t-критерии Стьюдента составляют 1,1 и 1,2; p>0,05) (рис. 1, табл. 1).

В различных участках зубчатых швов свода черепа человека степень сложности швов неодинакова. На наружной поверхности свода черепа в венечном шве максимальную степень сложности имеет средняя часть шва (211,1±9,4%), будучи достоверно больше, чем степень сложности медиальной части шва (145,4±4,3%), что имеет в высшей степени достоверный характер (t=6,4; p<0,001).

Таблица 1

Степень сложности зубчатых швов черепа человека (наружная и внутренняя поверхности свода черепа)

|

Наименование шва |

Наружная поверхность |

Внутренняя поверхность |

||

|

М±m (%) |

М±m (%) |

|||

|

справа |

справа |

слева |

справа |

|

|

Венечный шов, его части: медиальная |

145,4±4,3 |

146,5±4,1 |

62,2±4,2 |

59,3±4,1 |

|

средняя |

211,1±9,4 |

203,4±11,4 |

51,0±3,8 |

61,1±4,3 |

|

латеральная |

205,5±9,6 |

197,3±8,4 |

59,1±4,5 |

52,0±8,4 |

|

Ламбдовидный шов, его части: медиальная |

169,4±10,2 |

164,5±9,5 |

66,5±4,1 |

65,4±9,5 |

|

средняя |

244,3±8,7 |

257,0±11,4 |

52,3±4,2 |

58,0±4,2 |

|

латеральная |

191,2±11,8 |

193,1±12,5 |

52,0±4,2 |

52,3±4,5 |

|

Cагиттальный шов, его части: первая вторая третья четвертая |

154,4±5,9 227,3±9,7 123,1±7,1 206,3±10,8 |

68,2±4,6 64,4±4,7 55,3±4,1 59,4±4,3 |

||

П р и м еч а н и е : билатеральные различия статистически недостоверны; различия степени сложности швов на наружной и внутренней поверхностях статистически достоверны (р<0,001).

Различия в степени сложности средней и латеральной (205,5±9,6%) частей венечного шва не достигают уровня статистической значимости (t=0,4; p<0,05).

Различия в степени сложности латеральной и медиальной частей венечного шва носят в высшей степени достоверный характер (t=5,0; p<0,001), т.е. максимальная степень сложности венечного шва отмечается в средней части, а минимальная — в медиальной.

В ламбдовидном шве максимальная степень сложности отмечается также в средней части шва (257,0±11,4%), будучи достоверно больше, чем степень сложности медиальной (164,5±9,5%) и латеральной (193,1±12,5%) частей шва, что носит в высшей степени достоверный характер (t=5,6; p<0,001, t=3,6; p<0,001 соответственно). Различия в степени сложности медиальной (169,4±10,2%) и латеральной (191,2±11,8%) частей ламбдовидного шва не достигают уровня статистической значимости (t=1,8; p>0,05), т.е. ламбдовидный шов обладает максимальной степенью сложности в средней части, тогда как в латеральной и медиальной частях они статистически достоверно не отличаются при некоторой тенденции к большей сложности в латеральной части (рис. 2, 3).

В сагиттальном шве максимальная степень сложности наблюдается во второй части шва (227,3±9,7%) и достоверно больше, чем степень сложности в первой (154,4±5,9%; t=6,2; p<0,001) и третьей (123,1±7,1%; t=8,6; p<0,001) частях шва, что носит в высшей степени достоверный характер. Различия в степени сложности второй и четвертой (206,3±10,8%) частей сагиттального шва не достигают уровня статистической значимости (t=0,5; p>0,05). Высшей степени достоверности достигают различия в степени сложности первой и четвертой частей шва (t=3,9; p<0,001), первой и третьей частей (t=3,7; p<0,001), третьей и четвертой (t=6,4; p<0,001) частей сагиттального шва, т.е. сагиттальный шов обладает максимальными различиями степени сложности.

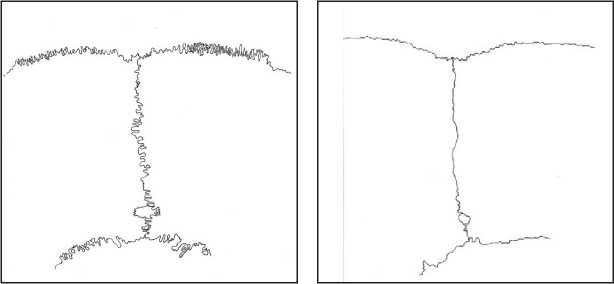

а б

Рис. 2. Более выраженная степень сложности: а – средней части венечного шва (череп муж., 34 года); б – второй части сагиттального шва (череп жен., 30 лет)

а

Рис. 3. Степень сложности швов наружной поверхности свода черепа: а – ламбдовидного (череп жен., 30 лет);

б – сагиттального (череп жен., 27 лет)

б

На внутренней поверхности свода черепа различия в степени сложности медиальной (66,5±4,1%) и средней (52,3±4,2%) (t=2,4; p<0,05), а также медиальной и латеральной (52,0±4,2%; t=2,2; p<0,05) частей ламбдовидного шва, первой (68,2±4,6%) и третьей (55,3±4,1%) частей сагиттального шва достигают уровня статистической значимости (t=2,1; p<0,05). Остальные различия в степени сложности частей венечного, сагиттального и ламбдовидного швов не достигают уровня статистической значимости.

На наружной поверхности свода черепа в первой возрастной группе (новорожденные и дети грудного возраста) среди мужских черепов максимальную степень сложности имеет ламбдовидный шов, среди женских черепов данной группы — сагиттальный шов (табл. 2, 3).

Таблица 2

Степень сложности зубчатых швов мужских черепов (n=120)

|

Наименование возрастного периода |

Наименование шва |

Поверхность свода черепа |

|

|

наружная |

внутренняя |

||

|

M±m (%) |

M±m (%) |

||

|

1. Новорожденный и грудной возраст |

Венечный Ламбдовидный Сагиттальный |

127,7±2,5 135,2±4,0 131,0±2,8 |

47,0±4,0 50,0±5,9 53,1±2,9 |

|

2. Раннее детство |

Венечный Ламбдовидный Сагиттальный |

133,1±5,7 141,0±7,0 130,2±6,6 |

44,2±3,4 50,8±4,0 56,0±6,0 |

|

3. Первое и второе детство |

Венечный Ламбдовидный Сагиттальный |

136,5±4,0 147,9±4,6 143,1±5,8 |

46,8±4,3 52,5±4,6 54,0±5,1 |

|

4. Подростковый и юношеский возраст |

Венечный Ламбдовидный Сагиттальный |

139,2±6,8 163,6±2,4 140,9±2,9 |

48,4±4,2 55,0±6,8 54,5±4,2 |

|

5. Зрелый возраст (первый период) |

Венечный Ламбдовидный Сагиттальный |

145,4±5,3 189,1±8,2 163,3±7,7 |

56,5±4,8 55,0±7,3 53,6±6,5 |

|

6. Зрелый возраст (второй период) |

Венечный Ламбдовидный Сагиттальный |

145,6±4,9 207,1±10,5 181,5±5,6 |

62,5±6,6 56,4±7,5 54,0±4,2 |

|

7. Пожилой, старческий возраст, долгожители |

Венечный Ламбдовидный Сагиттальный |

164,2±7,1 201,9±9,3 162,5±9,0 |

61,0±4,9 58,2±8,1 57,5±8,9 |

Степень сложности зубчатых швов женских черепов (n=91)

|

Наименование возрастного периода |

Наименование шва |

Поверхность свода черепа |

|

|

наружная |

внутренняя |

||

|

M±m (%) |

M±m (%) |

||

|

Венечный |

134,0±5,2 |

44,0±3,5 |

|

|

1. Новорожденный и грудной возраст |

Ламбдовидный |

144,2±6,2 |

48,4±5,3 |

|

Сагиттальный |

138,4±3,4 |

50,2±5,6 |

|

|

Венечный |

138,6±5,1 |

50,4±5,1 |

|

|

2. Раннее детство |

Ламбдовидный |

149,2±6,6 |

51,0±3,8 |

|

Сагиттальный |

141,6±4,8 |

52,5±5,0 |

|

|

Венечный |

143,2±4,4 |

50,6±6,8 |

|

|

3. Первое и второе детство |

Ламбдовидный |

152,1±5,2 |

52,8±4,6 |

|

Сагиттальный |

150,0±7,7 |

53,4±5,8 |

|

|

Венечный |

144,2±6,6 |

55,3±6,5 |

|

|

4. Подростковый и юношеский возраст |

Ламбдовидный |

185,3±8,5 |

53,0±5,2 |

|

Сагиттальный |

160,6±2,3 |

52,7±6,0 |

|

|

Венечный |

145,7±9,8 |

58,2±4,0 |

|

|

5. Зрелый возраст (первый период) |

Ламбдовидный |

201,1±10,5 |

57,5±4,2 |

|

Сагиттальный |

164,4±9,1 |

54,2±5,4 |

|

|

Венечный |

146,9±8,2 |

63,4±7,4 |

|

|

6. Зрелый возраст (второй период) |

Ламбдовидный |

205,2±9,9 |

59,7±5,8 |

|

Сагиттальный |

166,5±4,3 |

57,5±5,2 |

|

|

Венечный |

145,5±6,2 |

61,5±8,0 |

|

|

7. Пожилой, старческий возраст, долгожители |

Ламбдовидный |

202,0±8,9 |

58,0±7,9 |

|

Сагиттальный |

167,0±7,9 |

56,0±7,3 |

|

Во второй группе, которая объединяет черепа детей 1–3 лет, среди мужских черепов наибольшую степень сложности имеют венечный и ламбдовидный швы, среди женских– ламбдовидный и сагиттальный швы.

В третьей группе (возрастные периоды: первое и второе детство) максимальную степень сложности среди мужских черепов (4–12 лет) имеют ламбдовидный и венечный швы, среди женских (4–11 лет) — сагиттальный и ламбдовидный швы.

В четвертой группе, объединяющей мужские и женские черепа подросткового и юношеского возраста, максимальную степень сложности среди мужских черепов (13–21 года) имеют ламбдовидный и венечный швы, среди женских (12–20 лет) — сагиттальный шов.

В пятой группе (первый период зрелого возраста) среди мужских черепов (22–35 лет) наибольшую степень сложности имеет ламбдовидный шов, среди женских (21–35 лет) — ламбдовидный и сагиттальный швы.

В шестой группе, объединяющей мужские и женские черепа второго периода зрелого возраста, максимальную степень сложности швов среди мужских черепов (36–60 лет) имеет ламбдовидный шов, среди женских (36–55 лет) — сагиттальный шов.

В группе, которая включает черепа людей пожилого, старческого возраста и долгожителей, на наружной поверхности свода черепа человека среди мужских черепов (61–105 лет) максимальную степень сложности имеют ламбдовидный и венечный швы, среди женских (56–105 лет) — сагиттальный и ламбдовидный швы.

На внутренней поверхности свода черепа четких закономерностей достоверного преобладания степени сложности швов не отмечается как среди женских, так и среди мужских черепов.

В соседних возрастных группах обнаружены следующие статистически достоверные различия фор- мы (степени сложности) швов. В мужских черепах на наружной поверхности свода черепа степень сложности венечного шва во второй группе достоверно больше, чем степень сложности этого же шва в первой группе (t=3,5, p<0,001). В женских черепах на внутренней поверхности свода черепа степень сложности ламбдовидного шва в первой группе достоверно больше, чем во второй (t=2,3, p<0,05).

Между второй и третьей возрастными группами мужских черепов на наружной и внутренней поверхностях свода черепа различия в степени сложности всех швов не достигают уровня статистической значимости. В женских черепах степень сложности ламбдовидного шва на внутренней поверхности свода черепа во второй группе достоверно больше, чем в третьей (t=2,1, p<0,05). Различия в степени сложности других швов на внутренней и наружной поверхностях свода между второй и третьей группами женских черепов не имеют уровня статистической значимости (p>0,05).

Между третьей и четвертой возрастными группами среди мужских черепов на наружной и внутренней поверхностях свода различия в степени сложности венечного, ламбдовидного, сагиттального швов не достигают уровня статистической значимости. В женских черепах степень сложности ламбдовидного шва на наружной поверхности свода черепа в четвертой группе достоверно больше, чем в третьей (t=3,7; p<0,001). Различия в степени сложности других швов на наружной и внутренней поверхностях свода в данной группе женских черепов не достигает уровня статистической значимости (p>0,05).

Среди мужских черепов степень сложности ламбдовидного шва на внутренней поверхности свода черепа в пятой возрастной группе достоверно больше, чем в четвертой (t=2,0; p<0,05). Степень сложности других швов на наружной и внутренней поверхностях свода в четвертой и пятой группах не имеют статистически достоверных различий. В женских черепах на наружной поверхности свода черепа степень сложности венечного шва в четвертой группе достоверно больше, чем в пятой (t=2,0; p<0,05), степень сложности сагиттального шва в четвертой группе достоверно больше, чем в пятой (t=2,1; p<0,05). На внутренней поверхности свода черепа степень сложности венечного шва в пятой группе достоверно больше, чем в четвертой (t=2,0; p<0,05). Различия в степени сложности других швов на наружной и внутренней поверхностях свода в четвертой и пятой группах не достигают уровня статистической значимости.

Среди мужских черепов степень сложности венечного шва на наружной поверхности свода в шестой возрастной группе достоверно больше, чем в пятой (t=2,9; p<0,01). Среди женских черепов уровня статистической значимости не достигают различия в степени сложности всех швов на наружной и внутренней поверхностях свода черепа в группах пятой и шестой.

Между шестой и седьмой группами среди мужских и женских черепов на внутренней и наружной поверхностях свода черепа различия в степени сложности венечного, ламбдовидного, сагиттального швов не достигают уровня статистической значимости (p>0,05).

Обсуждение. Различия в степени сложности швов на внутренней поверхности свода черепа менее выражены, чем на наружной. Различия степени сложности венечного и ламбдовидного швов справа и слева как в целом, так и их отдельных частей не достигают уровня статистической достоверности, т.е. направленная асимметрия швов свода черепа отсутствует. В различных возрастных группах на наружной поверхности свода черепа степень сложности венечного, ламбдовидного и сагиттального швов среди мужских и женских черепов выражена неодинаково [8, 9].

На наружной поверхности свода черепа наибольшую степень сложности в мужских черепах имеют ламбдовидный и венечный швы, в женских — ламбдовидный и сагиттальный; увеличение степени сложности швов наблюдается в детском, подростковом и юношеском возрастах; направленная асимметрия формы швов отсутствует [8, 10].

Заключение. Форма зубчатых швов черепа человека в максимальной степени зависит от фактора пола. Влияние фактора возраста и совокупности факторов пола и возраста выражено в меньшей степени (преимущественно в ламбдовидном шве). Степень сложности зубчатых швов на наружной поверхности свода черепа статистически значимо выражена в большей степени, чем на внутренней поверхности.

Список литературы Степень сложности зубчатых швов черепа человека

- Сперанский B.C. Основы медицинской краниологии. М.: Медицина, 1988. 288 с.

- Сперанский B.C. Анатомические варианты, аномалии и пороки развития черепа человека. Саратов: Изд-во Сарат ун-та, 2001. 23 с.

- Сперанский B.C. Анисимова Е.А. Анатомия центральной нервной системы. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 2001. 42 с.

- Сак Н.Н. Морфологические особенности развития и роста покровных костей свода черепа у человека: автореф. дис.... канд. мед. наук. Харьков, 1971. 20 с.

- Martin R. Kraniometrische Teschnic: A Kraniologie//Lehrbuch der Antropologie in systematischer Darstellung. 1928. № 2. P. 579-991.

- Лакин Г.Ф. Биометрия. M.: Высшая школа. 1990. 352 с.

- Плохинский Н.А. Биометрия. 2-е изд. М.: Изд-во МГУ, 1970.367 с.

- 8. Зайченко А. А., Коченкова О. В. Влияние факторов пола и возраста на степень облитерации зубчатых швов черепа человека // Тез. докл. VII конгресса Междунар. ассоциации морфологов, Казань, 16-18 сентября 2004 г. // Морфология. 2004. Т. 126, №4. С. 50-51.

- Пиголкин Ю.И., Щербаков В. В., Богомолов Д. В., Богомолова И.Н. Морфометрические методы определения возраста по костным останкам//Судебно-медицинская экспертиза. 2001. № 4. С. 43-45.

- Zaichenko А.А., Kochenkova О. V. The influence of the age factor on denticulate suture closure of a human skull//XLVIII Congress of Anthropological Society of Serbia with international participation. Venue: Prolom Banja, 2009. P. 14-16.