Степенные тела минимального сопротивления и аэродинамическая задача Ньютона

Автор: Горелов С.Л., Нгуен В.Л.

Журнал: Труды Московского физико-технического института @trudy-mipt

Рубрика: Механика

Статья в выпуске: 3 (59) т.15, 2023 года.

Бесплатный доступ

На основе локальной модели (в частности свободномолекулярной модели газа и модели «редкой среды» Ньютона) определяется коэффициент сопротивления тел вращения в высокоскоростном потоке при произвольных числах Рейнольдса. Определяются образующие тел вращения минимального сопротивления, полученные при помощи поиска необходимого условия минимума (уравнение Эйлера). Показывается, что такие тела должны иметь плоский торец. Доказывается, что угол между образующей тела вращения и плоскостью торца постоянен для данного числа Рейнольдса и не зависит от удлинения. В случае, если образующая тела вращения - степенная функция, нахождение таких образующих сводится к поиску функционального экстремума. Показывается, что образующие тел вращения минимального сопротивления, полученные при помощи поиска необходимого условия минимума (уравнение Эйлера), и степенные образующие практически не различимы.

Форма тела вращения, локальный метод, уравнение эйлера, минимальное сопротивление, радиус затупления

Короткий адрес: https://sciup.org/142239988

IDR: 142239988 | УДК: 533.6.011.8

Текст научной статьи Степенные тела минимального сопротивления и аэродинамическая задача Ньютона

История решения задач о форме тел минимального сопротивления, движущихся в газах или жидкостях, восходит к Ньютону, который сформулировал подобную задачу, называемую «Аэродинамической задачей Ньютона» [1], во второй половине XVII века. Далее уже

в XVIII веке удалосв формализовать решение таких задач Эйлером и Лагранжем - создателями вариационного исчисления. Бурное развитие вариационного исчисления во второй половине XX века связано с появлением сверхзвуковых и высокоскоростных летательных аппаратов, в том числе движущихся в высоких слоях атмосферы и в космосе [2]. В 1969 году была переведена книга А. Миеле «Теория оптимальных аэродинамических форм» [3], после чего появилось множество работ на эту тему, в том числе монографий, например [4-6]. Исследования, посвященные нахождению форм тел вращения минимального сопротивления в дозвуковых, трансзвуковых и небольших сверхзвуковых потоках газа, проведены в [7-10]. Отметим, что решение таких задач связаны с большими математическими и вычислительными трудностями, для преодоления которых предложены специальные методы (например, метод локальных вариаций [11]). Другой подход решения задач о минимуме сопротивления тел вращения связан с введением пробных функций. Образующая тела вращения задается в виде функции, в которую вводят некоторые параметры, вариации которых приводят к решению задачи. Так, образующая тела вращения в высокоскоростном потоке газа представляется в виде степенной функции [12-14]. Для оценочных расчетов сил, действующих на тело при его высокоскоростном движении в газе, распространение получили формулы, найденные из локальных моделей. В основе этих моделей лежит предположение, что каждый элемент поверхности тела взаимодействует со средой независимо от других участков тела, и сила, действующая на него, зависит лишь от ориентации элемента относительно направления движения [15-17]. Эта зависимость может включать в себя скорость движения и характеристики среды (величина плотности, температура и др.), которые считаются постоянными. Наибольшего распространения получила локальная модель из [15], в которой коэффициенты давления и трения равны

Ср = ро cos2 а + р1 cos а; Ст = то cos a sin а. (1)

Функции ро, pi, то зависят от числа Рейнольдса Reo, температурного фактора tw (tw = Тш/То, Тш - температура поверхности тела, То - температура торможения) и показателя степени адиабаты у, а - угол между внутреней нормалью и вектором скорости газа (рис. 1). Преимущество данной модели заключается в том, что выражения для коэффициентов давления и трения в предельных случаях по числам Нво соответствует свободномолекулярной модели газа [18] ((Нво ^ 0)) или ньютоновской модели «редкой среды» [1] (Нво ^ то):

Нво ^ 0, ро = то = 2, pi = VTtw (у - 1) /у , (2)

Нво ^ то, ро = 2, pi = то = 0.

В промежуточной области по числам Рейнольдса используются эмпирические формулы ро = 2, рі = Tt-2- exp [- (0.125 + 0.078tw) Нво],

=______________523_____________ - R = pP13 1 + 11-2/3

о [Яі+6.88ехр(о.оо72Яі-о.ооооі6Яі2)]1/2 , 1 о^4 w 4'

Здесь число Рейнольдса Нво = P^V^R/p (То), р (То) - коэффициент вязкости, То - температура торможения, р^, V^ - плотность и скорость невозмущенного потока газа, R - радиус основания осесимметричного тела. В данной работе на основе локального метода [15] рассматривается обтекание осесимметричных тел высокоскоростным потоком разреженного газа. Показывается, что тело минимального сопротивления обязательно имеет плоский торец, и угол между образующей такого тела и торцом постоянен для данного числа Рейнольдса и не зависит от длины тела. Показывается, что образующая степенной формы осесимметричного тела наименьшего сопротивления [19] практически совпадает с формой тела, полученной стандартными методами [3].

2. Применение локального метода для решения задачи оптимизации

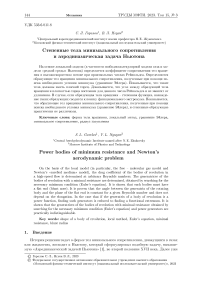

Известно с времен Нвтотона, что тело вращения минимального сопротивления имеет плоский торец. Тогда если все линейные размеры отнести к радиусу основания, то формула образующей имеет вид (рис. 1).

( 0, 0 < ж < то,

( у (ж), то < ж < 1.

Рис. 1. Схема, обтекания тела, вращения, представленной образующей

В случае локального метода коэффициент сопротивления (сила сопротивления деленная на. скоростной напор и площадь основания) можно выразить формулой

-

9 х Г 1 ж Г1 ж

Сж, = (ро + Р1 - то)т2 + то + 2 (ро - то) ——-^dx + 2рі аж. (6)

J то 1 + у2 Jr0 V 1 + у’2

Для нахождения образующей, при которой достигается минимум коэффициента, сопротивления Сж, заменим у (ж) кусочно-линейной функцией.

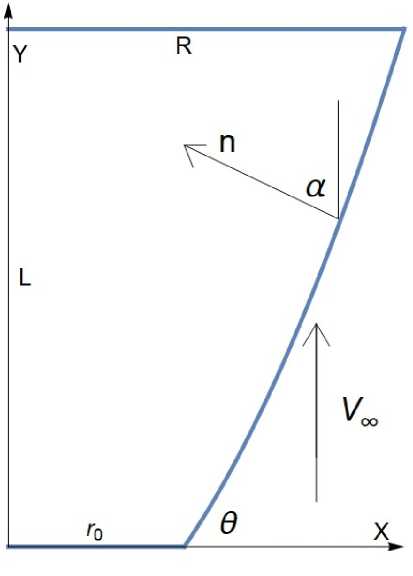

Разделим высоту Т на п отрезков длиной бу. Проведем прямые через концы этих отрезков до их пересечения с кривой у (ж). Соединим точки пересечения прямыми линиями и таким образом заменим кривую у (ж) кусочно-линейной функцией (рис. 2).

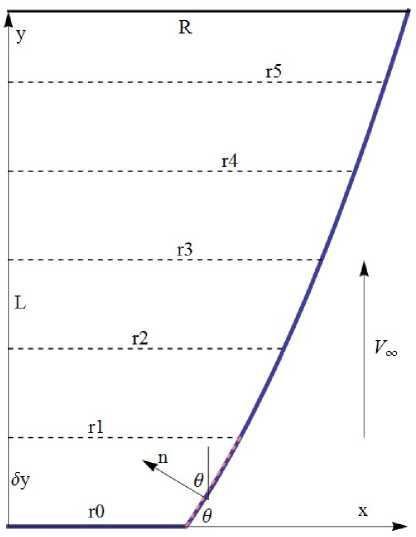

Таким образом, наше тело вращения состоит из п усеченных конусов (коноидов). Очевидно, что увеличивая п или уменьшая длины этих отрезков бу, мы в конечном итоге будем приближать кусочно-линейную функцию к у (ж). Рассмотрим обтекание первого из этих коноидов (рис. 3).

Пусть справедлива модель газа Ньютона. Пусть радиус торца то, тогда (Ө = 0) ср = 2 и сила, действующая на торец, отнесенная к скоростному напору, равна ct = 2тгт2. Проекция силы (отнесенная к скоростному напору), действующей на боковую коническую поверхность в направлении скорости газа, равна (Sk - площадь конической поверхности)

ск = 2

sk

cos3 9dSk,

dSk = ж ( 2 )

а^аж = ж V1 + tg2 ө а^аж.

Рис. 2. Схема, замены образующей кусочно-линейной функцией

Рис. 3. Схема, обтекания коноида.

г »1 ___________ ск = 4л / cos3 Ө у1 + tg^xdx.

J »0

При заданных то, ті, бу угол Ө не зависит от ж и этот интеграл можно вычислить.

Замечая, что

cos Ө =

Vi + tgV

tgӨ =

бу

Т1 - то,

окончательно получаем

Сха = c-t + Ск = 2л

т0 + (т2 - то)

(ri - то)2

(ri - то)2 + бу2

)

Считая, что величины ri и бу заданы, найдем, при каком значении то функция Сха (то) минимальна. Типичные графики функции Сха (то) на рис. 4.

Рис. 4. Функция Сжа в зависимости от то для разных бу

Из рис. 4. видно, что функция Сха (то) имеет минимум. Этот минимум можно вычислить из уравнения dCxa/dr0 = 0. (11)

Тогда бу2 то — (то - т,)2 ті = 0;

бу2 + 2т2 — ^бу4 + 4бу2т2 2т1

Таким образом, при любых значениях бу и т, существует коноид с радиусом сечения то, при котором сопротивление минимально (рис. 4.)

Вычислим угол Ө между образующей конуса и плоским сечением (рис. 3):

бу 2т,

.

-

т1 — то бу — ^бу2 + 4т2

Как уже отмечалось, при бу ^ 0 построенная кусочно-линейная функция стремится к функции у (ж) и при бу ^ 0 ІдӨ ^ 1, Ө — 450.

Из предыдущего рассмотрения следуют 2 вывода.

-

1. Тело вращения минимального сопротивления (коэффициент давления подчиняется формуле Ньютона) обязан иметь плоский торец, величина которого зависит от его высоты и радиуса основания.

-

2. Угол между образующей тела вращения минимального сопротивления и плоским торцом равен 450 и не зависит от его высоты и радиуса основания.

Аналогично для локального метода, используя уравнения (4), (6), (7), (9), получим коэффициент сопротивления коноида (рис. 3):

п , 2 , / , х 2 , / х (т12 — т02) (т1 — т0)2 , (т12 — т02) (т1 — то)

= С + СЬ = Т°Г1 + (р° + р — ,°)г0 . .. — То) (Г 1 — т о ) 2 + + Р1 -^=^=2-.

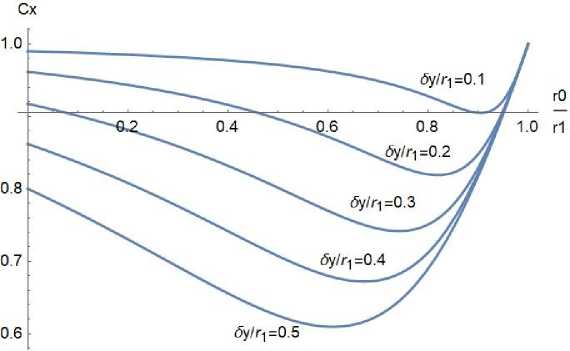

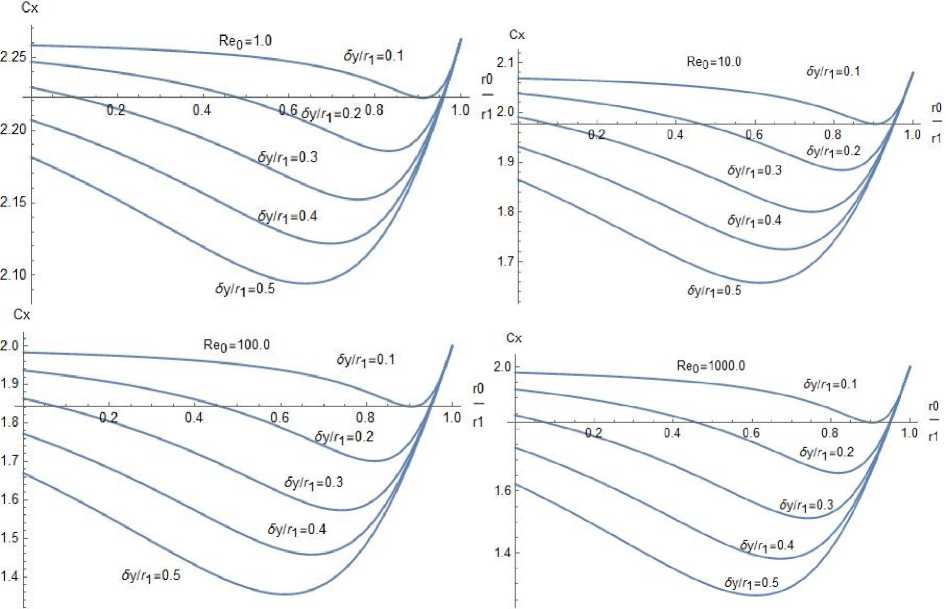

На рис. 5 изображены кривые изменения функции Сха(то, бу) в зависимости от радиуса сечения то для разных бу, Reo.

Рис. 5. Функция Сжа ( то, бу) в зависимости от то при различивіх значениях бу, Reo

Очевидно, что для любых значений бу, щ эта функция Сжа(то, бу) имеет минимум. Кроме того, для одинакового значения бу этот минимум уменьшается с увеличением Reo. Так же, как в модели Ньютона, этот минимум можно найти из уравнения с1Сжа(то, бу^/йто = 0.

Решая численно это уравнение, вычислим и получим угол Ө между образующей и плоскостью.

Таблица 1

|

Reo |

0 |

0.1 |

1 |

10 |

100 |

∞ |

|

Ө |

51.83 0 |

50.540 |

47.310 |

45.260 |

45 0 |

45 0 |

В табл. 1 представлены результаты расчетов углов Ө для разных чисел Рейнольдса Reo. Заметим, что угол Ө меняется с 450 до 51.830 в широком диапазоне числа Рейнольдса и не зависит от высоты и радиуса основания тела.

Отнесём все линейные размеры к радиусу основания R, а силы, действующие на тело, к площади основания и скоростному напору. Тогда, в случае редкой среды Ньютона, коэффициент сопротивления можно записать так:

Сжа = 2т2 +

щ-^^ж. 1 + у’2

Образующая тела вращения у (ж), которая имеет минимальное сопротивление, в случае редкой среды Ньютона состоит из двух частей: 1) сначала идёт вдоль оси ж, то есть у (ж) = 0 при 0 С ж С то; 2) затем подчиняется дифференциальному уравнению Эйлера [2]:

жу’(ж) ------------2 = const = m.

1 1 + №))2]

Отсюда имеем два условия, позволяющих найти решение этой задачи:

tgӨ(тo) = у’(то),

у(ж = 1) = А(А = L/R).

В уравнении (16) заменим у' нa q, тогда

, = q, dy = q^dq = т ^4q (1 + q2) - (1 + q ) dq dж dq q

(1 + q2)2

ж = т------ q при ж = r°, q = 1, т = r°/4. Интегрируя выражение (19), получаем у = j (q2+4 q4 -ln q) +a-

Отсюда A = — 7r°/16. Таким образом, получим

/ж-то (1+^2)2,

Х 4 q ,(21)

I y= 4 (q2 + 4 q4 — ln q — 7).

Пусть q = q* при x = 1. тогда, вс.тичина. параметра, q меняется в пределах 1 < q < q*. когда r° < ж < 1. Кроме того, при ж = 1, у = А.

Значение величины q* и r° можно определить из решения системы уравнений

( т _ то (i+q*2)2

1 = 4 q* ,

IА = т0 (q*2 + 4q*4 — ln q*— 4).

Деля второе уравнение этой системы на первое и решая численно полученное уравнение, приближённо получаем величину q* (А). И далее мч 4q*(А)

го (А) =-------------у.

0 (1 + q2(А))2

Подставляя r° 11 1 < q < q* в (21). получаем соответствутоппіе ж іі у.

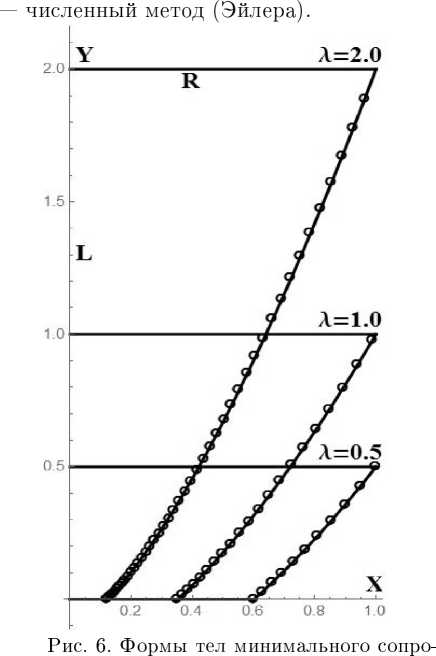

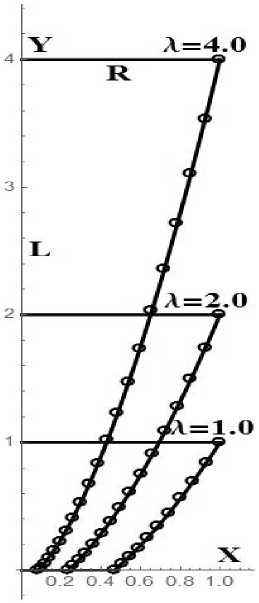

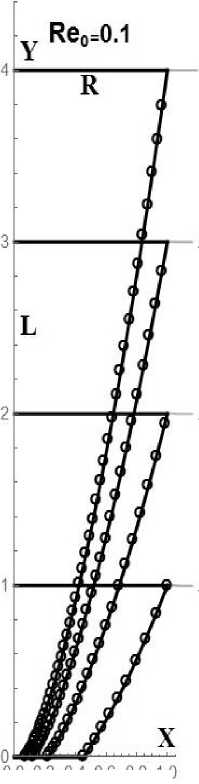

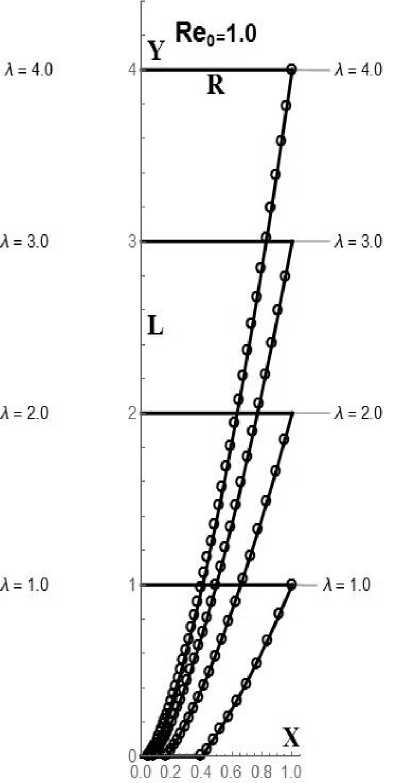

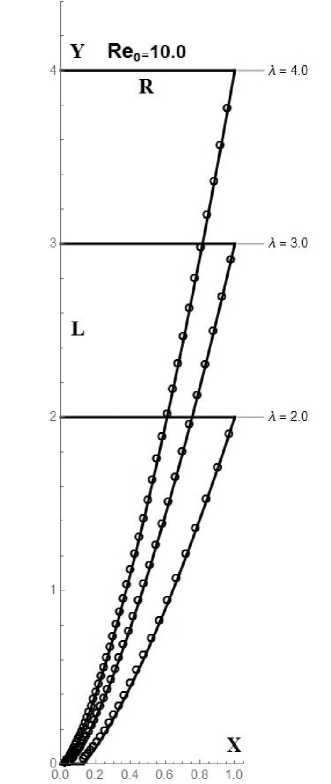

На рис. 6, 7 показаны формы степенных тел минимального сопротивления по Ньютону и совободиомолекуляриой модели. На этих графиках линии — степенные тела. [19], точки

тивлепия по Ньютону

Рис. 7. Формы степенных тел минимального сопротивления для совободиомолекуляриой модели

0 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

Рис. 8. Формы степенных тел минимального сопротивления в промежуточной области для разных числел Рейнольдса. Линии - степенные тела. [19], точки - численный метод

На рис. 8 аналогично показаны формы степенных тел минимального сопротивления в промежуточной области для разных чисел Рейнольдса.

Отметим, что использование разных методов позволяет получить близкие формы тела, минимального сопротивления в широком диапазоне чисел Рейнольдса.

В табл. 2 представлено сравнение радиуса, затупления тела, минимального сопротивления по Ньютону.

В табл. 3 представлено аналогичное сравнение радиуса, тела, минимального сопротивления по свободномолекулярной модели.

Таблица. 2

|

А |

0.5 |

1 |

2 |

|

|

Степенные тела. |

Ы1 |

0.600518 |

0.351726 |

0.122667 |

|

Произвольные тела. |

Ы2 |

0.600394 |

0.350943 |

0.12085 |

Таблица. 3

|

А |

1 |

2 |

3 |

|

|

Степенные тела. |

Ы1 |

0.467696 |

0.235263 |

0.13227 |

|

Произвольные тела. |

Ы2 |

0.467738 |

0.234209 |

0.130806 |

Видно, что при увеличении удлинения А, радиус затупления уменьшается в обоих случаях. Кроме того, отличие между радиусами затупления, полученных двумя методами не, более 1 %.

3. Заключение

В данной работе представлены сравнения формы тел вращения, при которых достигается минимальное сопротивление двумя методами в высокоскоростном потоке разреженного газа. Сравнение показывает, что использование разных методов позволяет получить близкие формы тела минимального сопротивления.

Обнаружено, что одним из свойств локального метода является фиксированный угол между образующей и плоским торцом, не зависящий от удлинения.

Кроме того, проведено сравнение радиуса затупления, угла наклона между образующей тела и плоским сечением, полученных этими методами. Видно, что при увеличении удлинения, радиус затупления уменьшается в обоих случаях, а отличие между радиусами затупления, полученных двумя методами, не более 1%.

Список литературы Степенные тела минимального сопротивления и аэродинамическая задача Ньютона

- Ньютон И. Математические начала натуральной философии. Москва: Наука, 1989. 688 с.

- Черный Г.Г. Течение газа с большой сверхзвуковой скоростью. Москва: Физматгиз. 1959. 220 с.

- Миеле А. Теория оптимальных аэродинамических форм. Москва: Мир, 1969. 508 с.

- Иоффе А.Д., Тихомиров В.М. Теория экстремальных задач. Москва: Наука. 1974. 480 с.

- Лунев В.В. Гиперзвуковая аэродинамика. Москва: Машиностроение, 1975. 328 с.

- Петров К.П. Аэродинамика транспортных космических систем. Москва: УРСС. 2000. 368 с.

- Вышинский В.В., Кузнецов Е.Н. Исследование обтекания тел вращения с образующей Рябушинского // Докл. АН СССР. 1991. Т. 321, № 1. С. 33–35.

- Вышинский В.В., Кузнецов Е.Н., Михайлов П.Д. Тела вращения с минимальном сопротивлением в трансзвуковом потоке газа // Ученые записки ЦАГИ. 1992. Т. XXIII, № 2. С. 78–81.

- Мазуров А.П., Таковицкий С.А. Метод построения оптимальных контуров фюзеляжа и сопла летательных аппаратов на режиме крейсерского сверхзвукового полета // Ученые записки ЦАГИ. 2013. Т. XLIV, № 3. С. 74–81.

- Таковицкий С.А. Аналитическое решение задачи минимизации волнового сопротивления осесимметричной носовой части в рамках локальной линеаризации // ПММ. 2018. Т. 82, вып. 6. С. 775–782.

- Черноусько Ф.Л., Баничук Н.К. Вариационные задачи механики и управления. Москва: Наука. 1973. 240 с.

- Гродзовский Г.Л. ред. Аэродинамика сверхзвукового обтекания тел вращения степенной формы. Москва: Машиностроение, 1975. 184 с.

- Благосклонов В.И., Гродзовский Г.Л. Осесимметричное обтекание тел вращения степенной формы при сверхзвуковых скоростях набегающего потока // Ученые записки ЦАГИ. 1974. Т. V, № 6. С. 6–22.

- Кравцов А.Н. Особенности сопротивления тел вращения со степенной формой образующей // Ученые записки ЦАГИ. 2011. Т. XLII, № 2. C. 26–32.

- Галкин В.С., Ерофеев А.И., Толстых А.И. Приближенный метод расчета аэродинамических характеристик тел в гиперзвуковом потоке разреженного газа // Труды ЦАГИ. 1977. Вып. 1833. C. 6–10.

- Николаев В.С. Аппроксимационные формулы для локальных аэродинамических характеристик тел типа крыла в вязком гиперзвуковом потоке в широком диапазоне параметров подобия // Ученые записки ЦАГИ. 1981. Т. XII, № 4. С. 143–150.

- Якунина Г.Е. К построению оптимальных пространственных форм в рамках модели локального взаимодействия // ПММ. 2000. № 64, вып. 2. С. 199–310.

- Коган М.Н. Динамика разреженного газа. Москва: Наука, 1967. 440 с.

- Горелов С.Л., Нгуен В.Л. Затупленное осесимметричное тело минимального сопротивления в гиперзвуковом потоке разреженного газа // Труды МФТИ. 2021. T. 13, № 1. С. 96–107.