Степная археологическая экспедиция ГИМ: результаты этноботанических исследований

Автор: Шишлина Н.И., Панасюк Н.В., Пахомов М.М., Бобров А.А.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Статья в выпуске: 223, 2009 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14328018

IDR: 14328018

Текст статьи Степная археологическая экспедиция ГИМ: результаты этноботанических исследований

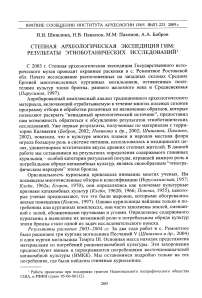

Рис. 1. План и инвентарь (деревянная чаша, курильница) восточноманычского катакомбного погребения (могильник Песчаный V, курган 1, погребение 6)

Могильник Песчаный V: курган 1, погребение 6. Основной курган был сооружен над двумя ямными погребениями, второй стратиграфический пласт был образован раннекатакомбными захоронениями. Погребение 6, относящееся к ВМКК было впущено в восточную полу раннекатакомбного кургана (рис. 1, 7). Предположительно, это была катакомбная могила, входная яма которой не сохранилась. Вход в камеру катакомбы закрывался деревянным заслоном. Четырехугольная камера располагалась, вероятно, вдоль входной ямы (скорее всего, это Н-катакомба) и имела размеры по дну - 1,42 *1,90 м. На дне камеры лежал скорченно на правом боку скелет взрослого мужчины, черепом ориентированный на юго-запад. Среди погребального инвентаря -деревянная чаша в виде плоскодонной плошки (рис. 1, 3), диаметром 15 см и высотой 10 см, и глиняная курильница, располагавшаяся рядом с чашей

(рис. 1, 2), у стоп погребенного, чуть на боку. Она представляла собой глубокую округлую чашу с несохранившимся отделением, от которого, однако, прослеживаются четкие следы на дне чаши. Ножка - цельная крестовидная (одна из ножек частично утрачена), низкая, каждый “лепесток” имеет расширение в нижней плоскости. Чаша имеет толстые стенки и плоское дно; ее верхний плоский край выделен, незначительно скошен внутрь. Курильница изготовлена качественно, тщательно сформована и вылеплена, имеет хороший обжиг. Внешняя поверхность орнаментирована отпечатками шнура и крупного спирального штампа. Орнаментальная композиция асимметрична, хотя и довольно проста: несколько рядов двойного шнура, образующих фестоны на внешней поверхности чаши, заполненных отдельными отпечатками штампа. Орнамент покрывает верхний край чаши, нижнюю плоскость ножки, внешнюю поверхность, на которой ножка выделена рядом двойного шнура. Размеры курильницы: общий диаметр - 16,4 см; внутренний диаметр - 13,3 см; высота чаши - 8,4 см; диаметр ножек снизу -11,2 см, у основания - 8,5 см; высота ножек - 2,2 см. Курильницы такого типа имеют широкое распространение в восточноманычской катакомбной культуре, сохраняя свои основные морфологические характеристики во все время бытования этой культуры.

Могильник Темрта III: курган 1, погребение 1. Это погребение относится к раннекатакомбной культуре. Оно было основным в кургане, имевшем оригинальную конструкцию. Предположительно, перед сооружением основной могилы был создан кольцевой вал овальной формы. Для его постройки брался материал за пределами конструкции. Вал имел широкие южные и северные контуры, достигая в ширину на этих участках 7-8 м, и более узкие западные и восточные сегменты (2-3 м). Только после этого в центре конструкции была сооружена яма погребения 1, выкиды из которого легли на внутреннюю часть кольцевого вала и поверхность древней почвы внутри него. После создания основного захоронения сооружение кургана было завершено мощной сегментовидной в плане насыпью, примерные размеры которой составили около 25 м по линии север - юг и около 15 м по линии запад - восток. Высота кургана в центре примерно в 2-3 раза превышала высоту вала и могла быть свыше 2 м.

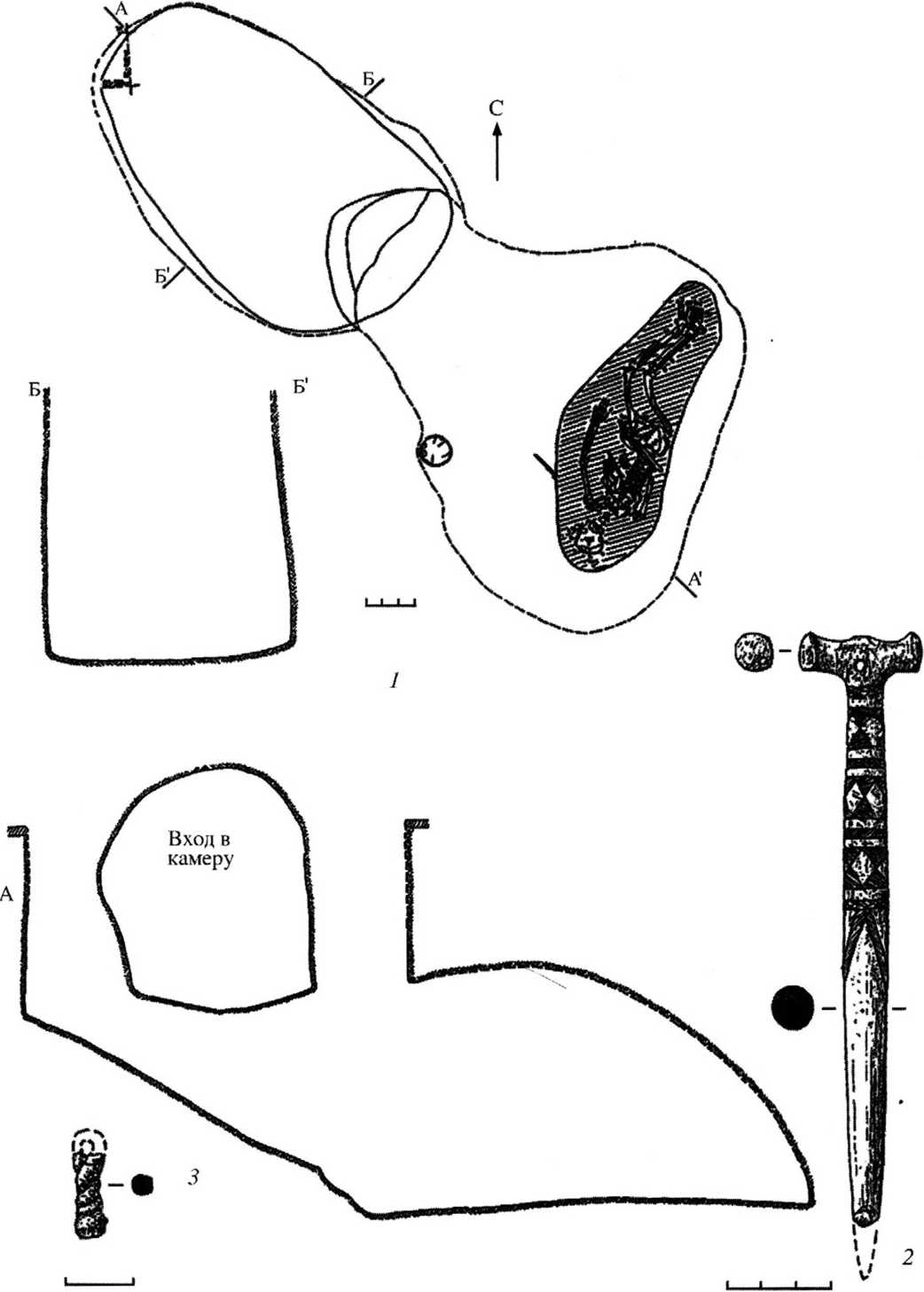

Могильная конструкция основного погребения - Т-катакомба (рис. 2, 7). Овальная входная яма, размерами 2,37 х 1,47 м, ориентирована по линии северо-запад - юго-восток. Ее дно имело резкий наклон к юго-восточной стенке, где и был сооружен овальный вход в камеру. С внешней стороны его закрыли длинной растительной циновкой. Из входа в камеру вел небольшой дромос, шириной 0,92-1,50 м, длиной 1 м. Овальная камера располагалась перпендикулярно оси входной ямы и имела размеры 2,40 х 1,50 м. Свод был купольным, высотой 1,50 м. Таким образом, все погребальное сооружение было достаточно обширным. На дне камеры лежала растительная подстилка темно-коричневого цвета, размерами 1,90 х о,70 м. На ней находился мужчина престарелого возраста2 в положении на спине с разворотом на левый бок, головой ориентированный на юго-запад. Кости ног ниже колен, череп

Рис. 2. План и инвентарь (молоточковидная булавка, бронзовая подвеска) раннекатакомбного погребения (могильник Темрта III, курган 1, погребение 1)

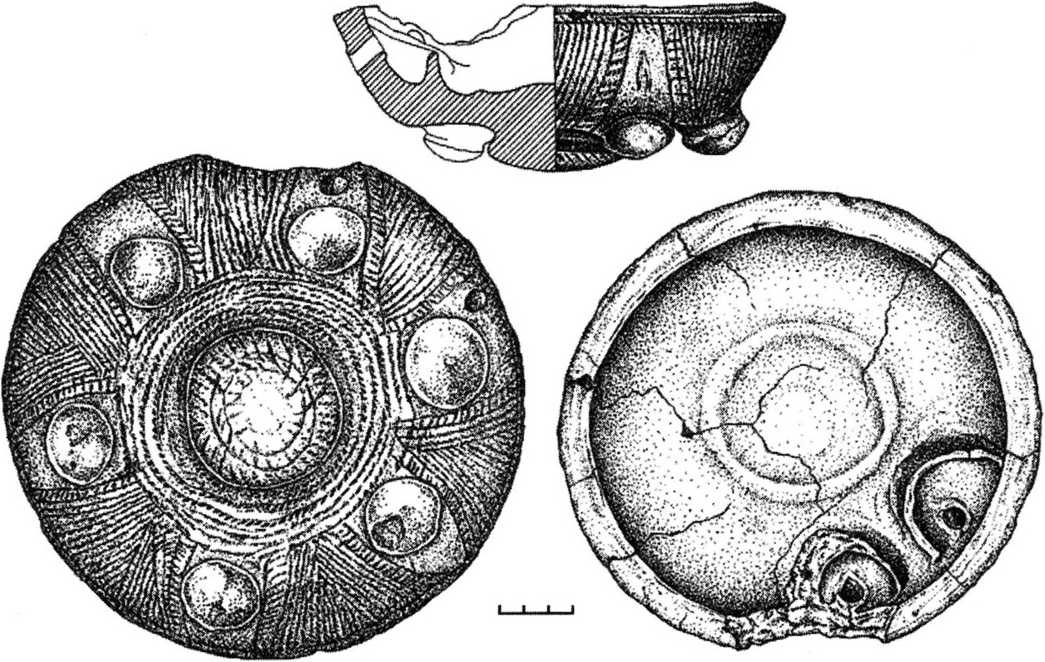

Рис. 3. Курильница из раннекатакомбного погребения могильника Темрта III (курган 1, погребение 1)

и дно вокруг черепа были окрашены красной охрой. Под височной левой костью черепа лежала бронзовая шнуровая подвеска длиной 1,4 см (рис. 2, 3). У плеча левой руки располагалась костяная молоточковидная булавка, ориентированная по линии северо-запад - юго-восток, острием обращенная к выходу из камеры. Булавка имела просверленное отверстие в головке, стержень орнаментирован резным геометрическим узором (рис. 2, 2). В углу камеры на поддоне стояла глиняная курильница, заполненная золистой массой (рис. 3).

Курильница в виде чаши округлой формы с двумя отделениями, расположенными рядом, в каждом - сквозное отверстие в стенке. Отделения полуовальной формы, их размеры: 4,0 х 3,0 см и 3,5 х 3,0 см. Стенки чаши ровные, вертикальные; верхний край плоский и широкий, несколько загнут внутрь. Дно плоское, горизонтальное, в центре его имеется незначительно выделенное углубление. С внешней стороны чаша имеет довольно оригинальное оформление: на дне в центре сформован “умбон” грибовидной формы; вокруг него по окружности дна чаши симметрично располагаются шесть округлых ножек, имеющих расширение книзу. Морфологическая особенность чаши подчеркнута и декором. Ее внешняя поверхность орнаментирована треугольными фестонами, образованными двумя группами расположенных параллельно шнуровых оттисков, сходящихся ко дну чаши. Треугольные фестоны заполняют пространство между ножками. Центральный “умбон” выделен по дну чаши шестью кольцевыми рядами отпечатков шнура. Сам “умбон” украшен шнуровым орнаментом: здесь образовано три ряда, заполненных косыми насечками шнура. Размеры курильницы: общий диаметр чаши - 19,3 см; внутренний диаметр -17,0 см; высота чаши - 8,4 см; диаметр “умбона” - 5,6 х 5,8 см; высота - 6 см; диаметр ножек - 2,8-3,2 см.

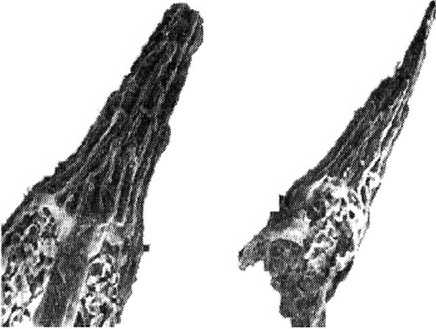

Рис. 4. Фото фитолита тысячелистника (Achillea sp.Y обнаруженного в образце из курильницы, происходящей из раннекатакомбного погребения могильника Темрта III (курган 1, погребение 1)

Курильница, найденная в этом погребении, представляет особый интерес. Подобные курильницы не характерны для катакомбной культуры в целом. На территории Северо-Западного Прикаспия, Центрального Ставрополья близкие по типу курильницы найдены не в раннекатакомбных, а в степных северокавказских погребениях (Державин, 1991). В последних они образуют довольно устойчивый тип: их объединяют не только конструктивные детали (“умбон”, сосцевидные расположенные по кругу ножки, сквозные отверстия), но и элементы орнаментального дизайна - многорядные треугольники, обращенные вершинами к “умбону”.

Методика отбора образцов из курильницы. Для определения назначения курильниц в погребальном ритуале было решено выяснить, что, собственно, могли сжигать в ритуальных чашах. Часто в курильницах находят уголь, золу, остатки обожженных веток. Но эти находки без соответствующей обработки не давали какой-либо конкретной информации. К сожалению, нам не удалось идентифицировать по мелким уголькам и веткам породы дерева или кустарника, который возжигали в чаше. Поэтому было решено применить споровопыльцевой и фитолитный анализы, часто использующиеся для определения содержимого сосудов. В работе представлены как данные, полученные для ростовских материалов, так и имеющиеся в нашей “флористической базе” по Калмыкии.

Из 10 курильниц были отобраны образцы содержимого: из чаши или из отделения. Для этого использовалась ложка или жесткая щетка. Образцы помещались в пакеты, и их вес достигал примерно 20-30 г. Для фитолитного и спорово-пыльцевого анализов отбирались отдельные образцы, которые затем обрабатывались по разной методике (Бобров, 2002; Гричук, 1989). Большое значение придавалось сопряженному анализу, когда данные, полученные одним методом, могли быть проверены другими определениями.

Результаты и обсуждение. Всего анализу было подвергнуто 10 курильниц, найденных в погребениях мужчин, женщин и детей, а также из жертвенника в насыпи кургана, раскопанных на территории Ростовской обл. и Калмыкии (табл. 1). Пробы только из одной из этих курильниц не содержали никаких флористических остатков. Из остальных 9 только в одной (Темр-та III, к. 1, п. 1) были идентифицированы фитолиты тысячелистника (рис. 4). Такое растение не было встречено в других образцах. Отметим, что именно

Таблица 1. Результаты анализов содержимого курильниц

|

Курган/погребение, культура, пол/возраст |

Образец |

Результаты |

|

Песчаный V, к. 1, п. 6 ВМКК, мужчина 30-35 лет |

со дна чаши курильницы |

Пыльцы много, богатый флористический состав: чаще других встречается пыльца розоцветных (Rosaceae), маревых (Chenopodiaceae), астровых (Asteraceac), мелких, неопределимых (Varia), лютикоцветных (Ranunculaceae), мятликовых (Роасеае), бобовых (Fabaceae), эфедры (Ephedra), полыни {Artemisia), щавеля (Rumex), валериановых (Valerianaceae), смолевковых (Silenaceae), цикориевых (Cichoriaceae); очень редко - сосна (Pinus), ольха (Alnus); обильное скопление недоразвитых пыльников из бутонов; редкие фитолиты злаков; спикулы губок |

|

Темрта III, к. 1, п. 1 раннекатакомбная культура, мужчина преклонного возраста |

зольная масса из чаши курильницы |

Очень большое количество фитолитов, выделяются фитолиты тысячелистника {Achillea sp.) |

|

Бага-Бурул, к. 1, п. 2 ВМКК, Взрослый |

со дна чаши курильницы |

Редко - пыльца: астровые (Asteraceac), маревые (Chenopodiaceae), сосна {Pinus); одно зерно ореха (Juglans), есть скопления недоразвитой пыльцы Varia |

|

Зунда-Толга 1, к. 10, п. 3 ВМКК, мужчина 30-35 лет |

грунт из отделения |

Пыльцы сравнительно мало, рассеянно, чёрная органика: Varia (в том числе - густые скопления), маревые {Chenopodiaceae), полынь (Artemisia); единично береза (Betula), обрывки пыльников с недоразвитой и нераспавшейся пыльцой (из бутонов) |

|

Зунда-Толга 1, к. 10, п. 2 ВМКК, женщина 50-60 лет, ребенок 1,5-2 года |

грунт из отделения |

Пыльцы очень мало: скопления Varia, полынь (Artemisia), меньше - мятлик (Роасеае), маревые (Chenopodiaceae), бобовые (Fabaceae), единично папоротниковидные (Polypodiaceae) |

|

Манджикины 1, к. 14, жертвенник 28 ВМКК |

грунт из отделения |

Пыльцы много, но очень плохой сохранности: Varia, маревые (Chenopodiaceae), в том числе густые скопления, астровые (Asteraceac), полынь (Artemisia), единично папоротниковидные (Polypodiaceae) |

|

Манджикины 1, к. 14, п. 8 ВМКК, взрослый |

грунт из отделения |

Много микроресничск от злаков, а также: Varia (плохой сохранности, густые скопления), маревые (Chenopodiaceae), полынь (Artemisia), розоцветные (Rosaceae), крестоцветные (Brassi-сасеае); особо отметим частую встречаемость пыльцы губоцветных (Lamiaceae; например, лаванда, пустырник) |

|

Чилгир, к. 2, п. 2 ВМКК, взрослый |

со дна чаши курильницы |

Пыльцы нет |

В остальных пробах встречены, но реже - фитолиты и микрореснички злаковых, одно пыльцевое зерно ореха, редко - полынь, мятликовые, бобовые, лебедовые, донник, смолевка и др. Из “цветочных наборов” следует исключить, видимо, ту пыльцу, которая попала в образцы случайно. К ней относится пыльца деревьев (сосны, ольхи, березы). Попадание древесной пыльцы в образцы, скорее всего, случайно.

Корреляционный анализ пыльцы разных растений показал, что наиболее часто в ритуальных сосудах сжигали вместе полынь, розоцветные и маревые. Интересно, что сходные сочетания характерны для курильниц ВМКК, происходящих из разных экологических ниш: с западного склона Средних и плато Южных Ергеней, из Кумо-Манычской впадины, Сарпинской низменности.

После определения флористического набора мы попытались проанализировать, каково же использование тех растений, которые попадали в курильницы (табл. 2). Часть из них имеет лекарственное значение, другие обладают стойким ароматом в цветущем или засушенном виде, а также при сгорании, третьи - красивы своими яркими цветами и имеют декоративное применение, наконец, последние употреблялись человеком в пищу или являлись кормом для скота.

Оказалось, что в наборах много растений, которые применяются в медицине: их используют при лечении различных заболеваний (кровоостанавливающие, противовоспалительные, лечение сердечной недостаточности), в качестве успокоительных, болеутоляющих средств, для обеззараживания помещений и одежды больных, для очищения воздуха (Машковским, 1958). Например, известно, что все виды тысячелистника используются в качестве кровоостанавливающего средства. Славяне использовали чай из листьев этого растения или сок как медицинское средство (Захаров, 1999). Валериана является транквилизатором и используется как обезболивающее (Барнау-лов, 1999), из ее корневища, добавляя смеси других трав, готовят настойки, употребляемые при тяжелых нервных потрясениях, нервных возбуждениях

Таблица 2. Использование растений человеком

|

Название |

Лекарственное |

“Парфюмерное”* |

Декоративное |

Пищевое** |

|

Астровые (Asteraceae) |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

Бобовые (Fabaceae) |

+ |

+ |

+ |

|

|

Валериановые ( Valerianaceae) |

+ |

+ |

+ |

- |

|

Губоцветные (Zamzaceae) |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

Крестоцветные (Brassicaceae) |

+ |

- |

+ |

+ |

|

Лютикоцветные (Ranuncu- |

+ |

— |

+ |

+ |

|

laceae) |

||||

|

Маревые (Chenopodiaceae) |

+ |

- |

- |

+ |

|

Мятликовые (Роасеае) |

- |

+ |

+ |

+ |

|

Папоротниковидные (Polypo- |

+ |

— |

+ |

+ |

|

diaceae) |

||||

|

Полынь (Artemisia) |

+ |

+ |

- |

+ |

|

Розоцветные (Rosaceae) |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

Смолевковые (Silenaceae) |

- |

+ |

+ |

- |

|

Тысячелистник (Achillea sp.) |

+ |

- |

- |

- |

|

Цикориевые (Cichoriaceae) |

+ |

- |

+ |

+ |

|

Щавель (Rumex) |

+ |

- |

- |

+ |

|

Эфедра (Ephedra) |

+ |

- |

- |

+ |

*В данном случае под “парфюмерным” мы понимаем в основном использование в качестве благовоний (масла или дым при сгорании).

**Под пищевым мы понимаем использование как в пищу людьми, так и в качестве корма скоту.

(Захаров, 1999). Из цикория добывают сахар, готовят спирт, он является пищевой добавкой, часто используется в нетрадиционной медицине для лечения хронического гепатита (Новикова и др., 2002).

Многие из трав, содержавшихся в курильницах, до сегодняшнего дня известны как съедобные или кормовые. Листья губоцветных, к которым относится, например, мята, сушат, заваривают как чай, некоторые виды сушеной мяты курят, что приводит к эффекту мягкой марихуаноподобной эйфории (Готтлиб, 1997). Многие виды мяты обладают особой тонкостью, нежностью аромата, в связи с чем бутоны и цветы собирают в самом начале цветения (Похлебкин, 1997). Содержащиеся в листьях и стеблях полыни активные вещества также приводят к легкому наркотическому эффекту, сходному с эффектом, вызываемым курением табака, а при ее сжигании появляется резкий неприятный запах. Некоторые виды пряной полыни характеризуются усиленным ароматом: так, древние греки называли амброзию пищей богов, подразумевая под божественным запахом аромат полыни (Похлебкин, 1997). При окуривании полынью как животных, так и людей замедляется развитие многих болезней. В славянской школе травяного знахарства использовались отвары из листьев полыни и шалфея (Захаров, 1999).

Вопреки распространенному мнению, что курильница служила вместилищем для возжигания наркотических веществ, ни разу в образце из курильницы не были обнаружены ни пыльца, ни фитолиты конопли {Cannabis}, хотя ее употребление (в пищу или как одурманивающее вещество) известно для отдельных представителей катакомбных групп. Тем не менее полынь, валериана и эфедра, идентифицированные в курильницах, относятся к мягким психотропным средствам, обладающим седативным или адреналиновым эффектом {Готтлиб, 1997).

Нельзя не учитывать, что многие цветы могли удовлетворять и эстетический вкус степняков: астровые, лютикоцветные, розоцветные, цикориевые -современные окультуренные декоративные растения. Они также обладают яркими соцветиями и в дикорастущем виде.

Заключение. Таким образом, полученные новые материалы подтверждают тезис об использовании курильницы в погребальном обряде в качестве ритуального сосуда для сжигания различных растений и позволяют поставить вопрос о семантике этого ритуала. Как мы видим, сжигались по большей части травянистые растения, иногда - полукустарники. Все они при сгорании дают сильный запах, а дым от многих из них оказывает обеззараживающее, очищающее действие. Интересно, что среди компонентов, заполняющих курильницы, встречены лечебные травы, которые обычно не сжигают, а используют для настоев и выжимок. Возможно, что степняки эпохи бронзы, зная их полезное действие, использовали растения для очищения умершего.

Можно допустить и эстетическую направленность при оформлении “букетов”, сжигавшихся в могиле: многие растения, попадавшие в курильницу, красиво цветут. Ведь обряд приношения цветов на могилу или их сжигание при кремации умершего известен и в современных похоронных обрядах, в могилу могли положить и просто цветущие степные травы, составить растительную подушку под головой умершего {Шишлина, Пахомов, 2002).

Недостаточность данных на сегодняшний день не позволяет нам выявить разницу флористического состава образцов из самой чаши и из ее внутреннего отделения - они сходны по пыльцевым наборам. Таким образом, вопрос о назначении внутреннего отделения в чаше пока остается открытым. Получается, что одни и те же растения помещались и сжигались как в самой чаше, так и во внутреннем отделении, а зачастую в обеих частях курильницы одновременно. Кроме того, пока не отмечено никаких половозрастных различий при использовании травяных наборов в курильницах. Этот обряд в целом был характерен для культур катакомбного круга Евразийских степей.

Список литературы Степная археологическая экспедиция ГИМ: результаты этноботанических исследований

- Барнаулов О.Д., 1999. Пряности: Лечебные свойства и медицинское использование. ЗАО "Весь".

- Бобров А.А., 2002. Фитолитный анализ современных и погребенных почв курганных могильников Калмыкии//Могильник Островной: Итоги комплексного исследования памятников археологии Северо-Западного Прикаспия/Отв. ред. Н.И. Шишлина, Е.В. Цуцкин. М.; Элиста.

- Готтлиб А., 1997. Энциклопедия незапрещенных психоактивных средств. Харьков.

- Гричук В.П., 1989. История флоры и растительности Русской равнины в плейстоцене. М.

- Державин В.И., 1991. Центральное Ставрополье в эпоху ранней и средней бронзы. М.

- Егоров В.Г., 1970. Классификация курильниц катакомбной культуры//Статистико-комбинаторные методы в археологии. М.

- Захаров Ю. Зеленая аптека. М.

- Иерусалимская А.А., 1957. Курильницы бронзового века из предкавказских степей в собрании Эрмитажа//СГЭ. Вып. 12.

- Клейн Л.С., 1962а. К определению места курильниц в катакомбной культуре//Археологические раскопки на Дону. Ростов-н/Д.

- Клейн Л.С., 19626. Краткое обоснование миграционной гипотезы о происхождении катакомбной культуры // ВЛУ. Сер. 2 истории, языка и литературы. № 1. Клейн JI.C., 1966. Прототипы катакомбных курильниц и проблема происхождения катакомбной культуры // АСГЭ. № 8.

- Кожин П.М., 1997. Показатели кочевого быта культур Причерноморско-Прикаспийских степей эпохи бронзы//Степь и Кавказ: (культурные традиции)/Отв. ред. П.М. Кожин. М. (Тр. ГИМ; Вып. 97).

- Машковский М.Д., 1958. Лекарственные средства. М.

- Новикова М.А., Девятое А.Г., Шишлина Н.И., 2002. Карпологические исследования по материалам из памятников эпохи бронзы Калмыкии//Могильник Островной: Итоги комплексного исследования памятников археологии Северо-Западного Прикаспия/Отв. ред. Н.И. Шишлина, Е.В. Цуцкин. М.; Элиста.

- Парусимов И.Н., 1997. Археологические раскопки в Ремонтненском районе//Тр. Новочеркасской археологической экспедиции. Новочеркасск. Вып. 1.

- Попова Т.Е., 1955. Племена катакомбной культуры//ТГИМ. Вып. 24.

- Похлебкин В.В., 1997. Все о пряностях. М.

- Шишлина Н.И., Панасюк Н.В., Гак Е.И., 2004. Раннекатакомбные погребения могильника Песчаный V//Историко-археологические исследования в Азове и на Нижнем Дону в 2003 году. Азов. Вып. 20.

- Шишлина Н.И., Пахомов М.М., 2002. Споро-пыльцевое исследование почвенных образцов из могильника Островной в Калмыкии//Могильник Островной: Итоги комплексного исследования памятников археологии Северо-Западного Прикаспия/Отв. ред. Н.И. Шишлина, Е.В. Цуцкин. М.; Элиста.