Стереологическое исследование клеток паренхимы и стромы тонкой кишки крыс препубертатного возраста при воздействии тяжелых металлов

Автор: Елясин П.А., Залавина С.В., Саматова И.М., Овсянко Е.В., Жураковский И.П., Айдагулова С.В.

Журнал: Ульяновский медико-биологический журнал @medbio-ulsu

Рубрика: Биологические науки

Статья в выпуске: 2, 2025 года.

Бесплатный доступ

Эпителиоциты тонкой кишки мелких грызунов могут служить удобной моделью для изучения хронического токсического воздействия. Особенно актуальными являются исследования на животных, не достигших полового созревания, поскольку они могут помочь в оценке техногенной экологической нагрузки на детей подросткового возраста. Цель – стереологический анализ клеток паренхимы и стромы тонкой кишки крыс препубертатного возраста при хроническом воздействии тяжелых металлов в субтоксичных дозах. Материалы и методы. Крысята-самцы линии «Вистар» в возрасте 4 нед. в течение 21 сут получали per os субтоксичные дозы солей Cd (2-я группа), Pb (3-я группа) либо их сочетание (4-я группа). Парафиновые и ультратонкие срезы слизистой оболочки тонкой кишки исследовали с помощью стереологического метода и программы Image J 1.7. При статистической обработке результатов использовали U-критерий Манна – Уитни с поправкой Бонферрони. Для проверки равенства медиан трех и более независимых выборок рассчитывали критерий Краскела – Уоллиса. Результаты и обсуждение. Стереологическое исследование клеток паренхимы и стромы слизистой оболочки тонкой кишки при хроническом субтоксическом воздействии солей Cd и Pb продемонстрировало разнонаправленный характер изменений объемной плотности светлых и темных каемчатых энтероцитов, визуально заметное увеличение межклеточных пространств, а также рост объемной плотности бокаловидных клеток при сочетанном воздействии. Биосинтетический компартмент энтероцитов (ядрышки, ЭПС и митохондрии) в опытных группах крысят был статистически значимо редуцирован по сравнению с контрольной. Выводы. Выявлена реактивность клеток иммунной системы с увеличением объемной плотности лимфоцитов, и ее снижением у плазмоцитов в 3-й и 4-й опытных группах (при воздействии Pb), а также выраженный тренд на увеличение данного показателя у матрикс-продуцирующих клеток.

Кадмий, свинец, слизистая оболочка тонкой кишки, энтероциты, электронная микроскопия, препубертатный возраст

Короткий адрес: https://sciup.org/14132992

IDR: 14132992 | УДК: 611.341-018:549.2-092.9 | DOI: 10.34014/2227-1848-2025-2-121-132

Текст научной статьи Стереологическое исследование клеток паренхимы и стромы тонкой кишки крыс препубертатного возраста при воздействии тяжелых металлов

Введение. В крупных городах и промышленных зонах большинства стран остро стоит проблема загрязнения среды обитания вредными для здоровья человека соединениями, в т.ч. токсичными металлами – кадмием (Cd) и свинцом (Pb) [1–3].

Различные органы могут по-разному реагировать на один и тот же токсин, а также на одну и ту же концентрацию и одно и тоже время воздействия. Различные механизмы на ультраструктурном уровне активируют различные типы повреждения клеток с различной динамикой [4].

Для многих ксенобиотиков входными воротами служит слизистая оболочка кишечника, выстланная однослойным однорядным каемчатым эпителием энтодермального происхождения, который специализирован на мембранном пищеварении и всасывании [5]. Тонкая кишка хорошо исследована в норме и патологии [6]; среди энтероцитов ворсин выделено 4 типа клеток, в т.ч. светлые и темные каемчатые эпителиоциты, бокаловидные клетки и дендритные [7], являющиеся представителями моноцитарно-макрофагальной системы костномозгового происхождения.

В связи с высокой скоростью клеточной регенерации эпителиоциты тонкой кишки мелких грызунов могут служить удобной моделью для изучения хронического токсического воздействия. Особенно актуальными являются исследования на животных, не достигших полового созревания, поскольку они могут помочь в оценке техногенной экологической нагрузки на детей подросткового возраста.

Цель исследования. Стереологический анализ клеток паренхимы и стромы тонкой кишки крыс препубертатного возраста при хроническом воздействии тяжелых металлов в субтоксичных дозах.

Материалы и методы. Крысята-самцы линии «Вистар» препубертатного возраста (4 нед.) в стандартных условиях вивария в течение 21 сут per os получали: 2-я группа (n=10) – 3CdSO₄•8H₂O из расчета 0,5 мг/кг, 3-я группа (n=10) – Pb(CH₃COO)₂•3H₂O из расчета 10 мг/кг, 4-я группа (n=10) – сочетание указанных растворов. Первая группа (контрольная, n=10) получала аналогичный корм и воду ad libitum [8].

Содержание животных, а также выведение их из эксперимента путем декапитации под эфирным наркозом осуществляли согласно Европейской конвенции о защите позвоночных животных, используемых для экспериментов или в иных научных целях (ЕЭС, Страсбург, 1986); руководствам по проведению медико-биологических исследований, содержанию и использованию лабораторных животных, в соответствии со стандартами, описанными в Директиве 2010/63/EU Европейского парламента и Совета Европейского союза от 22 сентября 2010 г. по охране животных, используемых в научных целях, а также правилами, утвержденными приказом Минздрава России № 199н от 01.04.2016 «Об утверждении правил надлежащей лабораторной практики». Исследование одобрено комитетом по этике ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный медицинский университет» Минздрава России (протокол № 135 от 20.05.2021).

Статистический анализ выполняли при помощи программных пакетов Excel MS Office 2016 и SPSS 22.0. Полученные выборки проверяли на нормальность распределения с применением критериев Шапиро – Уилка и Колмогорова – Смирнова [10]. В случае нормального (гауссовского) распределения признака данные представлены как среднее (М) и среднеквадратическое отклонение (SD); сравнения производили с использованием t-критерия Стьюдента для непарных выборок. В случае негауссового распределения параметров использовали U-критерий Манна – Уитни с поправкой Бонферрони. Описательные данные для количественных признаков представлены в виде медианы (Ме), межквартильного интервала (Q1; Q3), минимального (Min) и максимального (Max) показателей в выборке. Для проверки равенства медиан трех и более независимых выборок рассчитывали критерий Краскела – Уоллиса. Критический уровень значимости различий составил 0,05.

Результаты и обсуждение. В ходе эксперимента крысята не погибали и при визуальном осмотре не имели признаков патологических изменений, за исключением комковатости и незначительной влажности шерстного покрова. По окончании эксперимента (через 4 нед.) крысята опытных групп по массе тела не отличались от своих сверстников контрольной группы.

При гистологическом исследовании парафиновых срезов тонкой кишки после хронического субтоксичного воздействия Cd и Pb обнаружено, что структура всех оболочек была сохранена и каких-либо патологических изменений отмечено не было, однако обращала на себя внимание гиперплазия иммунных клеток в 3-й и 4-й группах:

многочисленные мононуклеарные клетки инфильтрировали собственную пластинку слизистой оболочки и иногда формировали крупные лимфоидные узелки без герминативных центров непосредственно в подслизистой оболочке.

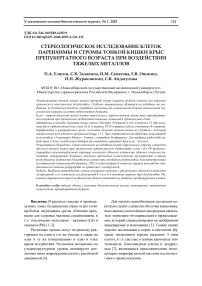

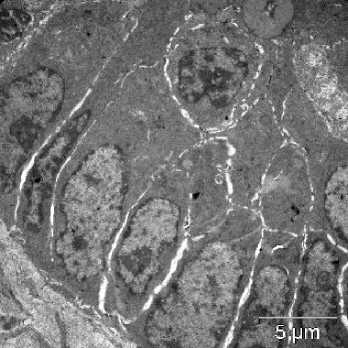

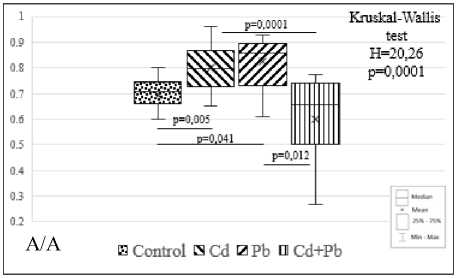

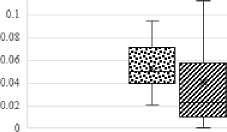

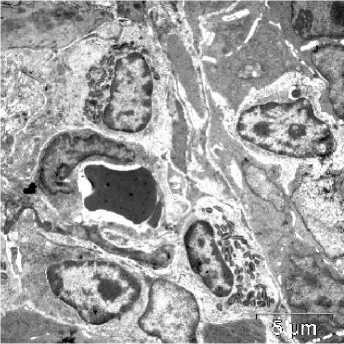

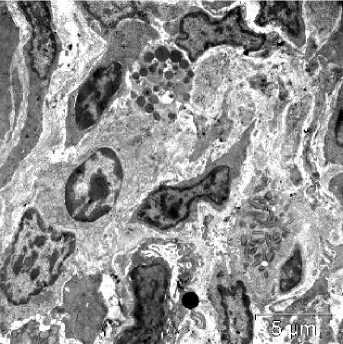

Электронно-микроскопическое исследование образцов контрольной группы продемонстрировало, что эпителий слизистой оболочки основания ворсинок кишки был представлен преимущественно каемчатыми энтероцитами с цитоплазматическим матриксом слабой и умеренной электронной плотности, расцениваемыми как светлые (рис. 1), с объемной плотностью 71 (66,0; 74,73) мм3/см3, которая, несмотря на очень большой разброс значений, практически не отличалась от показателей 4-й группы (Cd+Pb) и была статистически значимо меньше по сравнению с другими группами (рис. 2a).

Контроль / Control

Cd+Pb

Pb

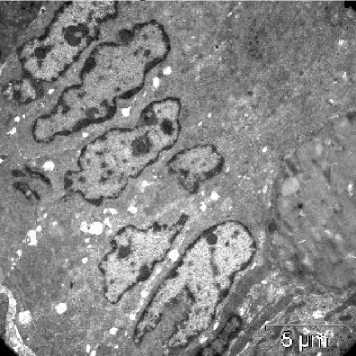

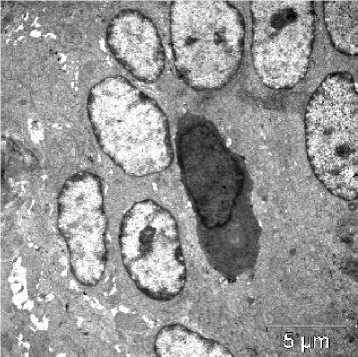

Рис. 1. Эпителий слизистой оболочки тонкой кишки крысят в контроле и после хронического воздействия субтоксичных доз Cd и Pb. Электронограммы, ×4000

Fig. 1. Epithelium of the small intestinal mucosa of rats in the control and after chronic exposure to Cd and Pb subtoxic doses. Electron diffraction patterns. Magnification ×4000

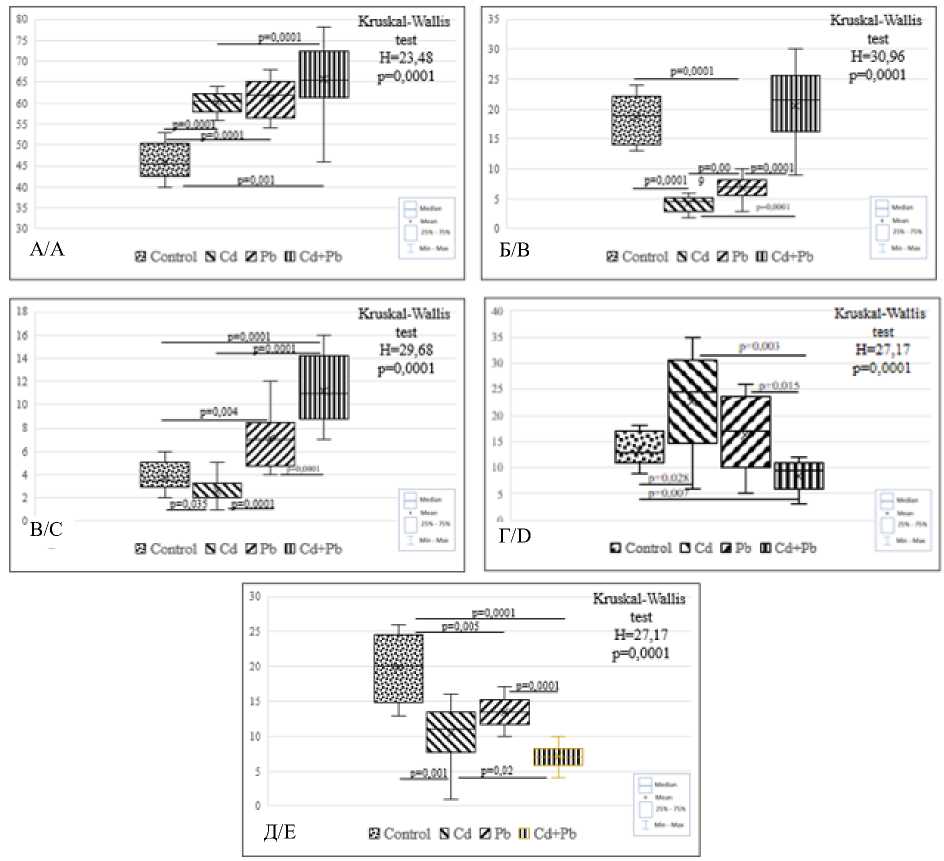

Рис. 2. Объемная плотность структур эпителиального пласта тонкой кишки крысят (мм3/см3) в контроле и при воздействии тяжелых металлов: а) светлые энтероциты; б) темные энтероциты;

в) бокаловидные клетки; г) межклеточные пространства

Fig. 2. Volume density of the epithelial layer structures of the small intestine of rats (mm3/cm3) in the control and under heavy metal exposure: a) Light enterocytes; b) Dark enterocytes; c) Goblet cells;

-

d) Intercellular spaces

Как и следовало ожидать, объемная плотность клеток с цитоплазматическим матриксом повышенной осмиофильности (т.е. темных каемчатых энтероцитов) характеризовалась противоположными изменениями (рис. 2б). Колебания осмиофильности цитоплазмы каемчатых энтероцитов объясняются как их структурно-функциональной гетерогенностью, свойственной и другим видам животных [11], так и развитием дегенеративных нарушений в связи с влиянием тяжелых металлов на белковые молекулы [2].

Объемная плотность бокаловидных клеток, оцениваемая по электронограммам (рис. 2в), имела не столь заметные колебания, однако оказалась статистически значимо повышенной в 4-й группе по сравнению со 2-й (Cd). Ранее было показано, что при моновоздействии Cd в эпителиальной выстилке изменяется соотношение популяций бокаловидных клеток и каемчатых энтероцитов [12].

В комплексном исследовании [13] были установлены статистически значимые изменения доли бокаловидных клеток в составе эпителия в зависимости от отдела кишки, нозологии (болезнь Крона, синдром раздраженного кишечника и язвенный колит) и фазы течения болезни. Так, при болезни Крона в стадии обострения в подвздошной кишке бокаловидных клеток было на 25 % больше по сравнению с ремиссией; в поверхностном эпителии восходящей ободочной кишки их было больше на 43 % по сравнению с синдромом раздраженного кишечника; в сигмовидной кишке бокаловидных клеток крипт было на 23 % больше по сравнению с язвенным колитом в стадии обострения, что свидетельствует о нарушениях дифференцировки кишечного эпителия и защитной роли муцинпродуциру-ющих клеток.

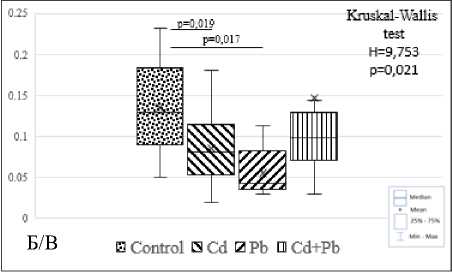

После тканевого стереологического анализа проведено исследование ведущих уль-траструктурных компонентов каемчатых эпителиоцитов. Объемная плотность их цитоплазмы характеризовалась почти неуклонным снижением от контрольной группы к четвертой, однако ожидаемого увеличения объемной плотности ядер не выявлено, т.е. корреляция отсутствовала, но обращала на себя внимание наименьшая медиана для цитоплазмы в четвертой группе, а для ядер – в третьей. Обе подвергались воздействию свинца (рис. 3а, б).

Рис. 3. Объемная плотность клеточных компонентов энтероцитов тонкой кишки крысят (мм3/см3) в контроле и при воздействии тяжелых металлов: a) цитоплазма; б) ядро; в) ядрышки; г) митохондрии;

д) ЭПС; е) вакуоли

Fig. 3. Volume density of enterocyte cellular components of the small intestine of rats (mm3/cm3) in the control and under heavy metal exposure: a) Cytoplasm; b) Nucleus; c) Nucleoli; d) Mitochondria;

-

e) Endoplasmic reticulum; f) Мacuoles

Значения показателей ультраструктур, имеющих отношение к биосинтезу в каемчатых энтероцитах, в опытных группах уменьшались по сравнению с контрольной; при этом колебания объемной плотности ядрышек в ядрах клеток были редуцированы (рис. 3в). Наиболее значительно были снижены показатели митохондрий и профилей цитоплазматической сети (ЭПС) (рис. 3г, д); при этом формирование вакуолей в цитоплазме было статистически значимо повышенным при токсических моновоздействиях во 2-й и 3-й группах (рис. 3е), что отражает функциональную пластичность плазмолемм энтероцитов [16]. Биосинтетические органеллы чувствительны ко всем токсическим воздействиям. Так, Cd вызывает стресс цитоплазматической сети [17]. Даже изменение диеты оказывает влияние на метаболизм митохондрий в различных клет- ках млекопитающих, что приводит к изменениям в регуляции биогенеза, митофагии, а также усиленному слиянию или делению этих органелл [18]. Наиболее выраженная реактивность митохондрий характеризует сочетанные патологические процессы, например, при воздействии опиатов и вирусов гепатита [19].

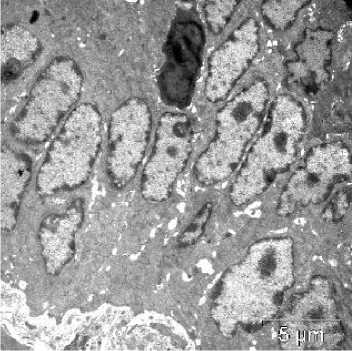

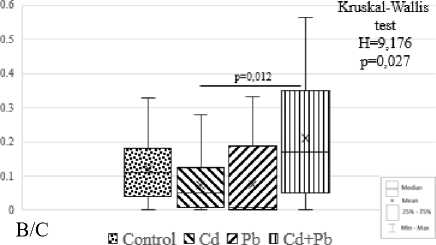

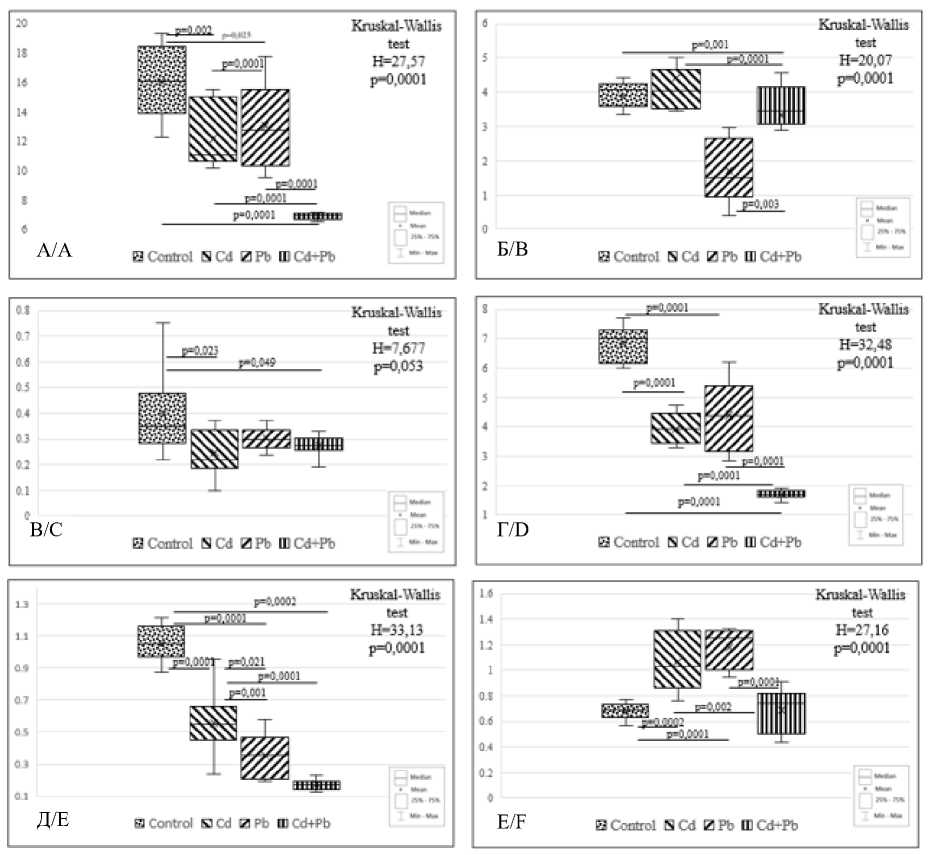

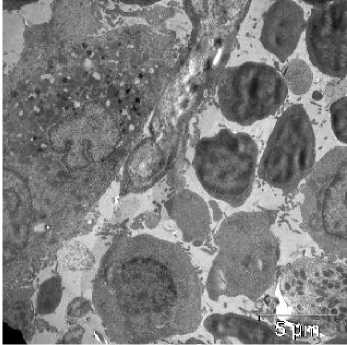

Исследование с помощью электроно-грамм объемной плотности резидентных стромальных клеток (фибробластов) и иммуноци-тов инфильтрата (макрофагов, лимфоцитов и плазмоцитов), а также эозинофилов в подэпителиальном компартменте собственной пластинки слизистой оболочки тонкой кишки показало разнонаправленный характер изменений, но показатели всех клеток рыхлой волокнистой соединительной ткани реагировали на субтоксические хронические воздействия тяжелых металлов (рис. 4).

оль

Cd

Pb

Cd+Pb

Рис. 4. Клеточный инфильтрат в подэпителиальной строме тонкой кишки крысят в контроле

и после хронического воздействия субтоксичных доз тяжелых металлов. Электронограммы, ×4000

Fig. 4. Cellular infiltrate in the subepithelial stroma of the small intestine of rats in the control and after chronic exposure to subtoxic doses of heavy metals. Electron diffraction patterns. Magnification ×4000

Объемная плотность фибробластов в опытных группах статистически значимо нарастала относительно контрольной (рис. 5а), отражая профибротический характер реагирования на тяжелые металлы, что было продемонстрировано при исследовании почек у де- тей [20]. Макрофаги (рис. 5б) на электроно-граммах то реже встречались – во второй и третьей группах, то с большими колебаниями показателей почти возвращались к свойственному контрольной группе уровню – в четвертой группе.

Рис. 5. Объемная плотность клеток стромы тонкой кишки крысят (мм3/см3) при воздействии тяжелых металлов: а) фибробласты, б) макрофаги, в) лимфоциты, г) плазмоциты, д) эозинофилы

Fig. 5. Volume density of small intestinal stromal cells in rats (mm3/cm3) under heavy metal exposure: a) Fibroblasts, b) Macrophages, c) Lymphocytes, d) Plasmacytes, e) Eosinophils

Изменения объемной плотности лимфоцитов (рис. 5в) и плазмоцитов (рис. 5г) имели совершенно противоположную направленность, отражая преобладание клеточного иммунитета над гуморальным, что характерно для воспалительных заболеваний кишечника [21]. Объемная плотность эозинофилов, достаточно многочисленных в строме крысят, в опытных группах, по сравнению контрольной, была снижена (рис. 5д).

Заключение. Стереологическое исследование клеток паренхимы и стромы слизистой оболочки тонкой кишки крыс линии «Вистар»

препубертатного возраста при хроническом субтоксическом воздействии солей Cd и Pb продемонстрировало разнонаправленный характер изменений объемной плотности светлых и темных каемчатых энтероцитов, визуально заметное увеличение межклеточных пространств, а также рост объемной плотности бокаловидных клеток при сочетанном воздействии. Биосинтетический компартмент энтеро- цитов (ядрышки, ЭПС и митохондрии) был статистически значимо редуцирован в опытных группах по сравнению с контрольной. Выявлены реактивность клеток иммунной системы с увеличением объемной плотности лимфоцитов и снижением ее у плазмоцитов в 3-й и 4-й опытных группах, а также выраженный тренд на увеличение данного показателя у матрикс-продуцирующих клеток.