Стихиры «на подобен» царя Ивана Грозного в честь святителя Петра, митрополита Всея Руси

Автор: Парфентьева Наталья Владимировна, Парфентьев Николай Павлович

Рубрика: Искусствоведение и культурология

Статья в выпуске: 1 т.14, 2014 года.

Бесплатный доступ

Впервые с использованием авторского текстологического метода структурно-формульного анализа в статье исследуются певческие произведения Ивана Грозного - стихиры в честь святителя Митрополита всея Руси Петра, в которых царь применил традиционный для древнерусского музыкально-гимнографического искусства творческий принцип создания песнопений «на подобен». Авторы доказывают, что в качестве образца царь использовал не только древнейший подобен «Кыми похвальными венцами», но и целый ряд образованных от него гимнографических текстов - прежде всего, стихиры некоторым святителям (включая написанные ранее митрополитом Киприаном песнопения в честь самого Петра). Раскрывая проблему авторства царя, исследователи приходят к выводу, что Иван Грозный, по существу, создал новые гимнографические произведения, по-новому отразившие роль и место Московского митрополита в истории страны.

Короткий адрес: https://sciup.org/147150938

IDR: 147150938 | УДК: 783(470.5)

Текст научной статьи Стихиры «на подобен» царя Ивана Грозного в честь святителя Петра, митрополита Всея Руси

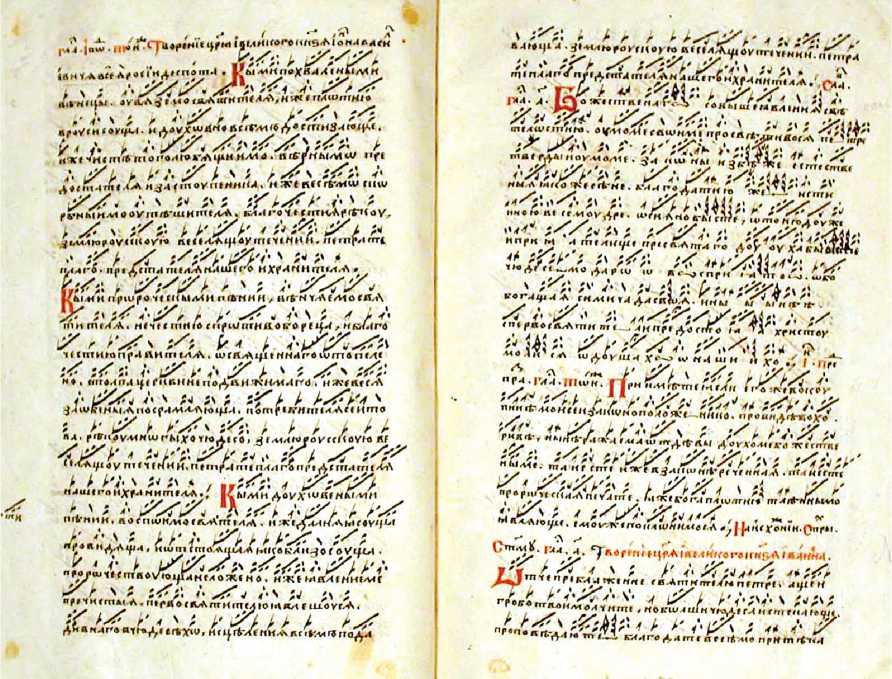

Данный вариант песнопений в честь святителя Петра помещен выдающимся мастером-распевщиком иноком Логином Шишеловым в Стихирарь, написанный им в Троице-Сергиевом монастыре примерно в 1619—1624 гг.1 Песнопения сопровождаются ремаркой: «Ины стихиры, глас [2] и подобен тои же [Кыми похвалеными]. Творение царя и великого князя Иоанна Васильевича всея Росии деспота». Цикл Грозного состоит из трех стихир: «Кыми похвалеными венецы увяземо святителя», «Кыми пророческими пении венчаемо святителя» и «Кыми духовеными пении воспоимо святителя» [1, л. 124 об.—12 5].

* Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ, проект № 04-13-00077.

Стихиры помещены вслед за циклом из трех других стихир святителю Петру: «Кыми похваленными венецы», «Кыми смиренными устенами», «Придете вереныхо псаломескы». Эти песнопения также, как и стихиры царя, исполнялись на Великой вечерни «на Господи воззвах», на тот же подобен «Кыми похвалеными» и относились ко 2-му гласу. Они созданы митрополитом Киприаном после канонизации митрополита Петра в 1380—1381 гг. [2, с. 231—248]. До Киприана стихиры на подобен «Кыми» были распеты Борису и Глебу, Стефану Сурожскому. Существует мнение, что Киприан «повторил стихиры Стефану Сурожскому, лишь заменены имена собственные и географические названия» [2, с. 238]2. На тот же подобен распевались и стихиры иным святым, чему далее будет уделено особое внимание. В рукописях второй половины XVII в. иногда указывалось, что автором древнего подобна-образца является византийский гимнограф Андрей Пирский [3, л. 76].

Песнопения, атрибутированные в троицкой рукописи Логина Шишелова царю, представляют собой три словесно-невменные композиции, каждая из которых содержит почти идентичную музыкальную графику, которая восходит к модели-подобну «Кыми» Знаменного стиля. Словесные же тексты стихир имеют между собой различия. Песнопения содержат попевочную структуру, нотация знаменная. Характер соотношения графической записи текста и напева в изучаемых песнопениях преимущественно силлабический (один слог — одна невма). Но это не означает, что при пении силлабический принцип полностью сохранялся. Для распева характерна что словесный текст всех трех стихир Ивана Грозного, а также самого образца-подобна в то время являлся раздельноречным.

Обращаясь к указанию в ремарке к изучаемому циклу стихир Ивана Грозного о создании распева («распевании текста») на «подобен», заметим, что воплощение этого творческого принципа уже исследовалось нами на примере произведений усольских (строгановских) мастеров, а также стихир самого Логина Шишелова [4, с. 135—145; 5, с. 15—32]. Применение данного принципа предполагает следование модели либо полностью, либо частично, когда совпадают лишь отдельные, чаще начальные, заключительные и ключевые для формообразования строки. Чтобы выяснить, как он воплощен в нашем случае, обратимся к музыкально-поэтическому анализу текста подобна «Кыми похвалеными», который лег в основу создания цикла державного гимнографа.

Три стихиры на подобен «Кыми» царя Ивана Грозного святителю Петру (СПМЗ. № 274. Л. 124 об.—125)

минимальная мелизматика: как правило один слог распевается одним—четырьмя звуками. Это происходит за счет кратких внутрислоговых распевов, в том числе и в тайнозамкненных попевках. Отметим,

Будучи прекрасным знатоком русской церковнопевческой культуры, Иван Грозный был хорошо знаком с этим подобном, на основе которого распевались многочисленные стихиры святым, начиная с древнейших времен. Для нас особенно важно изучение списков подобна XV—XVI вв., предшествующих появлению стихир царя. Для этого периода выявилась его типовая устойчивая в музыкальном отношении запись [6, л. 203 об.; 7, л. 150]. Чтобы определить особенности творчества державного гимнографа необходимо тщательно исследовать образец, на основе которого создан царский цикл митрополиту Петру. Поэтому проведем музыкально-текстологический анализ подобна в единстве его музыкального и поэтического содержания.

Как следует из рукописных источников, типовой подобен включает 15 формул, которые выполнены в стиле Знаменного распева, относятся ко второму гласу и четко выявляются благодаря ядрам-архетипам. По музыкальному же содержанию попевочный фонд состоит из 11 формул, но формула №1 ( подъем ) используется трижды, №2 ( повертка ) и №3 ( мережа поездная ) — по два раза. Однако необходимо выявить не только попевочное строение подобна, но и количество образующих его строк. В нашем случае строка представляет единство, включающее словесную синтагму, распетую одной, реже двумя попевками. Завершения строк отмечены в тексте знаком пунктуации — точкой и музыкальным знаком статьей . Есть еще параметры, позволяющие определить строчное строение подобна, которые выявляются в результате его расшифровки1. Речь идет о концовках-финалисах строк, совпадающих с завершениями попевок. В подобне выявлено 7 типизированных финалисов. Помимо них, ориентиром построчного членения стала ключевая интонация в начальных фрагментах строк, интонационно совпадающая с распевом первой формулы подъем (восходящий поступенный ход от ре к соль первой октавы, ритмический рисунок — половинная, две четверти и целая). Ключевая интонация присутствует в 6 из 7 начальных строк подобна. Ориентирами построчного членения служит также соотношение срединных и конечных ладовых опор в строках. Например, в первой части — в шести строках это соотношение является квартовым соль-ре первой октавы. Итак, благодаря всем этим параметрам (словесно-попевочные формулы, финалисы строк, ключевая интонация и соотношение срединных и конечных ладовых опор в строках, а также знаки пунктуации) выявляется 12-строчная композиция подобна (см. табл. 1).

Таблица 1

Строчная организация подобна «Кыми»

|

№ |

Строки |

Попевки* |

|

Вступление |

||

|

1 |

Кыми / похвалены венецы |

1 + 2 |

|

2 |

Увяземо / Петра и Павла. |

1а + 3 |

|

Часть 1-я |

||

|

3 |

Раздельная / телесема |

1а + 2а |

|

4 |

И совокупленная / благодатию. |

1 + 2в |

|

5 |

Богопроповедателя предостояще |

3 |

|

6 |

Ово же / яко апостолом началеника |

1 + 2 |

|

7 |

Ово же / яко паче иных трудивошася. |

1в + 4 |

|

Часть 2-я |

||

|

8 |

Сия бо едины достоины |

5 |

|

9 |

Бессмертеныя славы |

6 |

|

10 |

Венецы венечаете |

7 (1с) |

|

11 |

Христосо Бого наше |

8 |

|

12 |

Имеяи велию милосте. |

9 |

* Минимальные отступления от ключевой интонации или финалиса попевки показаны как её варианты: 1а, 2в и т. п.

Определив строки подобна и выполнив его перевод на современную нотолинейную нотацию мы создали базу для выявления образно-смысловых связей музыки и слова.

Исходя из содержания поэтического текста, можно определить его строение как двухчастное. При этом первой части предшествует вступление (строки 1—2), в котором звучит вопрос: Какими похвальными венцами следует увенчать апостолов Петра и Павла? Первая часть включает 5 строк и распадается на антитезу, расширенную за счет дополнения (строки 3—5) и анафору (6—7). Смысловое содержание части — характеристика апостолов: они разделены телесно, но соединены благодатью как первые среди проповедников Бога: один (Петр) — как предводитель апостолов, другой (Павел) — как более иных потрудившийся. Вторая часть стихиры, как и первая, включает 5 строк. Она состоит из расширенной метафоры (строки 8—10) и вывода-обобщения, включающего этикетную формулу (11—12). В заключительной части дан ответ на вопрос вступления. Суть ответа в том, что апостолы достойны бессмертной славы, увенчанной венцами самим Христом, Богом нашим, имеющим великую милость.

Смысловое содержание стиха передано в музыке весьма искусно. Первоначально укажем на музыкальные средства, раскрывающие риторические приемы и подчеркивающие смысловое содержание текста вступления и первой части. Отметим рифмование единым формульным строением тех строк, которые начинают новые в смысловом значении крупные разделы формы (строки 1, 6); подчеркивание единой ключевой интонацией повторения начальных слов в анафоре (6, 7); согласование едиными финалисами частей антитезы (3, 4); завершение смысловых разделов единообразными концовками (3,5). Средством объединения вступления и первой части стала также ключевая интонация, совпадающая с распевом попевки подъем (табл. 1, № 1). Ею рифмуются начальные фрагменты шести из семи строк (1—4 и 6—7). Искусно используется вопросно-ответное развитие мелодических линий в рифмующихся строках (1, 6, 7), единое квартовое соотношение срединных и конечных ладовых опор соль-ре в пяти из семи начальных строк . Средством объединения строк можно назвать и единую для них завершающую ладовую опору ре . Но с седьмой строки начинаются изменения. В ней появляется новая формула — кулизма срединная (№ 4). Ее финалис идентичен финалису формулы повертка (№ 2), но имеет добавленный последний звук — новую ладовую опору до . Она звучит неожиданно на фоне привычной и ожидаемой ладовой опоры ре , привлекая особое внимание. Кулизма срединная, как правило, подводит итог крупного раздела формы. В данном случае ею завершается первая часть подобна. Она играет поворотную роль в развитии песнопения как некий сигнал, завершающий одну часть и предвосхищающий другую.

Вторая часть начинается 8-й строкой, которая полностью обновлена, но завершается ладовой опорой до, как и предыдущая 7-я строка. Благодаря этому происходит перерастание первой части во вторую, а не простое механическое их разделение. Данная ладовая опора в песнопении далее не встречается. Как отмечалось, вторая часть, как и первая, состоит из пяти строк. Пожалуй, этим их сходство и ограничивается, так как во второй части происходит отказ от всех предыдущих приемов музыкального развития. Формульный состав полностью обновлен: ни одна попевка не заимствуется из первой части, нет повторов и внутри самой второй части. Прежде всего, здесь происходит отказ от доминирующей ладовой опоры ре: присутствуют блуждающие ладовые опоры до, фа, соль, фа. И только в финальной строке вновь утверждается главенствующая в песнопении ладовая опора ре. Что касается концовок, то, если в первой части мы имеем дело либо с нисходящим, либо с восходящим (к опоре ре) поступенным движением, то во второй части финалисы — это либо восхождение по ступеням к фа (строки 9, 11), либо опевание верхним звуком до (8), либо нижним звуком соль (10), ре (12). Если в первой части между одними строками существовали общность, а между другими различие, то во второй части все строки между собой различаются. Как видим, в заключительной части преобладает принцип различия формул, строк, финалисов и ладовых опор. Лишь в 10-й строке концовка отдаленно напоминает ключевую интонацию, благодаря ладовой опоре соль, самой высокой в подобне. Так в музыке зеркально отражен ответ на риторический вопрос вступления: «кыми похвалеными венецы» (1—2) — «бессмертеныя славы венецы венечаете» (9—10). В финальной, 12-й строке подобна благодаря распеву кулизмы конечной утверждается главная ладовая опора песнопения — ре.

Итак, вступление и первая часть подобна имеют стройную музыкально-поэтическую структуру. Четко выявляются музыкальные приемы, раскрывающие литературные риторические формы и подчеркивающие смысловое содержание текста. Вторая часть противопоставлена первой. Она более свободна по форме, обладает разнообразием ни разу не повторяющихся попевок, блуждающих конечных ладовых опор и изменчивых ладовых соотношений внутри строк. В то же время она тончайшими нитями связана с предшествующей. В целом мы видим, что музыкальное содержание подобна следует за смысловым содержанием молитвословного стиха, подчеркивая поэтические приемы его формообразования.

Распевы к стихирам митрополиту Петру, несомненно, созданы Иваном Грозным на основе данного подобна. Музыкально-попевочное строение песнопений заимствовано, но их гимнографические, словесные тексты кардинально отличаются. Однако сохранены ли в стихирах царского распева музыкальные приемы раскрытия содержания и формы этих новых словесных текстов? Приступим к анализу самих произведений.

К трем стихирам на подобен «Кыми», обозначенным как «творение царя», но в стиле Путевого распева из чудовской рукописи Логина (ф. 304. № 428), обращалась Н. С. Серегина. Исследователь замечает, что стихиры «в редакции списка Лонгина» существенно «отличаются по нотации как от знаменной, так и от путевой редакций». Музыкальное содержание этих стихир, изложенных особой нотацией, Н. С. Серегина не анализирует. Для нас важны выводы автора о гимнографических текстах, которые в данном случае являются едиными с соответствующими текстами изучаемых нами произведений. Н. С. Серегина указывает, что все три стихиры «творения» царя Ивана взяты из службы св. Николаю Чудотворцу Мирликийскому (6 декабря) и «целиком перенесены» в службу митрополиту Петру, то есть «лишь переадресованы» ему. По мнению автора, при «незначительных заменах» в поэтическом тексте «напев остался неизменным», восходящим к общему подобну. Указывается, что «вследствие того, что изменился персонаж службы, произошло и переосмысление исторических ассоциаций: стихиры из службы другому святому стали восприниматься в новом историческом контексте словно бы иными по содержанию» [13, с. 197—198]. Отметим, что к детальному исследованию этих стихир в знаменном распеве еще никто не обращался.

Исходя из того, что знаменный подобен «Кыми похвалеными» — типовая модель для всех стихир, созданных по его образцу, нельзя не заметить общность словесного текста данных песнопений многим святым. Особенно это проявляется в первых строках. Не составляют исключения и стихиры митрополиту Петру царя Ивана. Допуская, что образцом для самодержца могли послужить также и «ины» стихиры святителю Николаю Чудотворцу 2-го гласа, сопоставим их тексты (см. табл. 2).

Анализ показывает, что количество различий в первой стихире царя Ивана составляет 34%, во второй — 68% и в третьей — 67% текста. Следовательно, стихиры св. Николаю, в особенности вторая и третья, подверглись существенной переработке. Причем изменения в них нарастают от начала к завершению песнопения и от песнопения к песнопению. Считать такое количество изменений незначительными, тем более для произведений в области канонического искусства, вряд ли приемлемо. Поэтому с утверждением Н. С. Серегиной о простом заимствовании Иваном Грозным текста стихир св. Николаю мы неможем согласиться.

Было бы самым простым решением объявить установленные различия в текстах авторскими, творческими особенностями текстов царя Ивана. Однако продолжим дальнейшее их сравнение с текстами стихир, распетых на подобен «Кыми» для других служб во времена, предшествующие годам жизни и деятельности государя. Несомненно, царь Иван должен был хорошо их знать и, как показывает сравнение, знал и использовал некоторые из них в процессе своего творчества в соответствии с существовавшими тогда традициями и правилами (см. табл. 3).

Как видим, источниками для творчества самодержца послужили стихиры на подобен «Кыми» определенного круга. Это песнопения в честь святителей — св. Николая Чудотворца, митр. Петра (сочинения Киприана), св. Стефана Сурожского, митр. Алексия, а также в честь апостолов Петра и

Таблица 2

Сравнение текстов стихир святителям Николаю и Петру

|

Стихиры святителю Николаю Чудотворцу (РГБ. Ф.304. № 422. Л. 34 об.—35 об.)* |

Стихиры святителю Петру Ивана Грозного (СПМЗ. № 274. Л. 124 об—125) |

|

|

|

|

|

|

Павла. Царем отбирались прежде всего циклы, относящиеся к группе «святительских» стихир 1.

Обращение государя к подобну «Кыми» обусловлено древнерусской традицией. Еще задолго до царя Ивана митрополит Киприан создал свой цикл митрополиту Петру, обратившись к этому же подоб- ну, в котором воспеваются соименный московскому святому апостол Петр и апостол Павел. Опирался Киприан также на цикл стихир на подобен «Кыми» в честь святителя — Стефана Сурожского. Царь претворил принцип подобия в более сложном ракурсе. Первые части своих трех стихир он воспринял соответственно из трех стихир цикла св. Николаю Мир-ликийскому, впервые уподобив ему московского митрополита Петра. В этом есть определенная логика: во-первых, Николай и Петр имеют единый и равный чин святого — святительский; во-вторых, восприняв текст из стихир Николаю Чудотворцу, особо почитаемому на Руси святому, царь подчеркнул и особое равновеликое значение митрополита Петра. Для современников царя это было очевидно. Они хорошо знали службу св. Николаю и должны были сразу же почувствовали взаимосвязь гимнографических текстов, которая определяла высокую значимость образа митрополита Петра, приравненного к самому св. Николаю. Вторая часть стихир царя восходит к

Таблица 3

Источники формирования текстов «иных» стихир святителю Петру

Обратимся к первой стихире царя Ивана в честь митр. Петра из знаменного цикла на подобен «Кыми» — «Кыми похвалеными венецы увяземо святителя». Как уже отмечалось, ее вступление и первая часть восходят к первой стихире на тот же подобен в честь св. Николая (строки 1—7). Текст редактируется царем в 3-й строке: «иже плотию во мирехо суща» изменяется им на «иже плотию в Руси суща» (см. табл. 2). Эта незначительная на первый взгляд поправка полна глубокого смысла. Автор указывает, что Петр — русский святитель, но подобно св. Николаю обладает всеобщей духовной силой: «Иже плотию в Руси суща и духовно всем достизающе». Таким образом, фигура русского святого, митр. Петра, обретает всеобщее православное значение. Вторая поправка Грозного — замена слова «всем» на «верным» в 6-й строке: «Вернымо предостателя и заступеника». Царь Иван подчеркивает, что Петр хранитель и заступник не просто всех, а именно «верных», истинно верующих. С одной стороны, здесь скрыт призыв к сохранению незыблемости истинной веры, с другой — замена слова «всем» могла быть произведена и для того, чтобы не повторять слово, последующее затем и в 7-й строке. Обратим внимание на то, что в стихире Николаю слово «верным» тоже присутствует, но в 9-й строке. Иван Грозный полностью заменяет эту строку, но ключевое слово, столь важное для него, бережно сохраняет, перенеся его в 6-ю строку.

Интересно, что в подобне в ходе перечисления лучших духовных качеств апостолов Петра и Павла как художественный прием применяется анафора (строки 6, 7):

Ового же яко апостолом началеника, Ового же яко паче иных трудивошася.

В стихирах св. Николаю этот прием представлен скорее в виде напоминания повторением слова «весемо» (строки 6, 7). Заменяя данное слово на «вернымо» в 6-й строке, Грозный сознательно отказывается от анафоры как средства художественной выразительности. Царь, искореняющий повсюду реальную и чудившуюся ему измену, предпочел здесь слово «верным», подчеркнув особое отношение к тому, что митр. Петр — предстатель и заступник именно верным Богу и государю. В данном случае царь Иван предстает не только как тонкий литератор-стилист, но и как политик. Благодаря смещению акцентов, которое не могло не быть отмечено слушателями, современниками царя, образ митр. Петра в стихире обретает новую грань, акцентируется внимание современников к проблеме преданного, верного служения.

Отметим также, что в 1—2 строках стихиры Грозный заменяет слово «венчаемо» на «увяземо». Казалось бы, он просто следует здесь за текстом стихиры Киприана. Но ответ кроется совсем в другом. В начальных строках всех трех стихир царь Иван выбрал глаголы: увяземо, венчаемо, воспоимо. В стихирах св. Николаю применены глаголы: венчаи-мо, похвалимо, похвалимо (табл. 2). Грозный явно поставил задачу ни разу не повторить один глагол. Подбирая синонимы, он вновь выступает как тонкий стилист-гимнограф. Его текст выигрывает по сравнению с текстом стихир св. Николаю, где глагол «похвалимо» употребляется дважды. Несколько иная ситуация проявляется в тексте начальной формулы. У царя Ивана здесь применены разнообразные прилагательные: кыми похвалеными венецы, кыми пророченскыми пении, кыми духовеными пении. Несмотря на очевидное стилистическое мастерство Грозного, в данном случае более изящным кажется текст стихир св. Николаю: кыми похвалеными вене-ци, кыми песненыими пении, кыми пророческыими песнеми, так как царь дважды употребляет слово

«пении», видимо считая достаточным различия перед ним прилагательных: пророческими пении, духовеными пении. С целью добиться стилистического изящества и избежать бездумного копирования царь Иван в двух первых строках всех трех стихир цикла использует строки из пяти источников: подобна, а также стихир св. Николаю, митр. Петру авторства Киприана, Стефану Сурожскому, митр. Алексию. При этом царь в пяти из шести строк сознательно нарушает принцип соответствия номера используемой строки номеру этой строки в его авторском песнопении (см. табл. 3).

Следует отметить и такой художественный прием в стихирах св. Николаю, как ритм перечисления, заданный благодаря использованию союза «иже» (строки 3, 5). Этот прием называется полисиндетон. Мы видим, что этот союз объединяет построения из двух строк (табл. 2). В подобне данный прием отсутствует. Следовательно, ритм перечисления двустрочий вступает в противоречие со строением формы подобна. Вторая часть песнопения должна начаться в 8-й строке. Но благодаря рифмованию строк союзом «иже» 7-я и 8-я строки объединяются, а начало новой части приходится на 9-ю строку. В музыкальном отношении противоречия сглаживается тем, что 7-я и 8-я строки завершаются единой ладовой опорой до. С осторожностью, условно 8-ю строку можно посчитать дополнением к срединной кулизме 7-й строки, неким переходом от первой ко второй части. Таким образом, в первой стихире св. Николаю благодаря полисиндетону, вторая часть начинается в 9-й строке, что вступает в некое противоречие с музыкальной логикой формы подобна.

Царь Иван в своем творчестве следует за первой частью стихир в честь св. Николая. В своих песнопениях он будет применять прием рифмования строк, но творчески его преломляя. В первой стихире царя заимствование из стихиры Николаю завершается 7-й строкой. В 8-й строке допускается казалось бы незначительное отступление от текста этой стихиры: изменяется словосочетание «благочестия столпа » на «благочестия реку » (табл. 2). Однако это — глубоко продуманный поворотный ход, открывающий новые смыслы. Слово «река» (в другом контексте «река многих чудес») появляется в 8-й строке в киприановской стихире Петру. Далее царь будет опираться на этот текст стихиры. В ней речь идет именно о том, что Петр — как река благочестия, радующая Землю русскую своим течением (строки 8—12). Благодаря одному ключевому слову «река», царь связывает воедино две появившиеся ранее стихиры — св. Николаю и митр. Петру (Киприана), прокладывая смысловой переход от одной к другой (табл. 3). Он искусно сплавляет два фрагмента, не нарушая логики совпадения музыкальной и поэтической формы, заданной в подобне.

Итак, подведем некоторые итоги нашим наблюдениям по первой стихире. Как отмечалось, песнопение начинается риторическим вопросом, образующим вступление (строки 1—2). Царь выбрал из пяти источников те речевые формулы, которые соответствовали его представлениям о стилистическом усовершенствовании текста. Далее в первой части (строки 3—7) он следует за текстом первой же стихиры св. Николаю, в которой задано ритмическое перечисление двустрочий благодаря союзу «иже»: антитеза (3—4), перечисление эпитетов (5—6). Но царь в данном случае предпочитает форму подобна, где вторая часть начинается в 8-й строке, а не в 9-й, как в стихире Николаю. Державный гимнограф прекрасно владеет музыкальной формой песнопения и, следуя музыкальной логике формообразования, новый по смыслу фрагмент начинает именно в 8-й строке. В данном случае музыкальное строение подобна продиктовало необходимость начать новый смысловой раздел именно здесь. Таким образом, форма стихиры подчинена музыкальному строению подобна. В целом творчество царя состояло в его взаимодействии с музыкально-поэтическими текстами пяти стихир, включая подобен. По сути создав новое единство в основном из фрагментов стихир св. Николю и митр. Петру (Киприана) царь придал новые грани образу святителя Петра. Его на первый взгляд незначительные редакционные изменения в тексте полны глубокого патриотического смысла. Царь проявил себя искушенным стилистом, стремящимся избежать повторений, он подчинил форму своей первой стихиры музыкальной логике развития, заданной в подобне.

Картина использования царем стихир св. Николаю при создании второй стихиры цикла на подобен «Кыми» — «Кыми пророческими пении венчаемо святителя» — носит более сложный характер. Строки 1—4 восприняты из второй же стихиры Николаю, но не полностью. Первое изменение — это результат уже отмеченной работы с синонимами: царь в 1-й строке к слову «пении» заменяет прилагательное «песненыими» на «пророческыми», взятое из третьей стихиры Николаю (табл. 2). Второе изменение — замена в 4-й строке «благочестия побореника » на «благочестия правителя »1. Св. Николай — благочестия поборник, то есть защитник, борющийся и преодолевающий сопротивление. Митр. Петр (как и Стефан Сурожский) — благочестия правитель, то есть тот, кто управлял, принимал самостоятельные решения, вершил церковные события (в нашем случае перенес митрополичью кафедру в Москву). Но это не значит, что образ Петра лишился характеристики его как поборника-защитника. Далее в тексте стихиры (строки 7, 8) московский митрополит предстает в таком ключе: Иже веся злобеныя посрамляю-ща, потребителя Сеитова2. Как видим, грань образа митр. Петра как защитника православия сохранена, но благодаря редакторской работе самодержца подчеркнуто, что он еще и управлял церковью.

Есть еще одна причина, по которой царь отредактировал текст, позволяя себе замену слов. Она лежит не в сфере религиозно-политической идеологии, а скорее в художественных приемах гимнографического творчества. Так, в самом подобне «Кыми» строки 3—4 соде ржат антитезу:

Раздельнаа телесема, И совокупленаа благодатию .

В некоторых стихирах данный прием также присутствует. Антитеза весьма искусно представлена в стихирах св. Николаю:

Нечестия сопротивобореца. И благочестия побореника.

Здесь противопоставлены однокорневые антонимы: не чест ия — благо чест ия , сопротиво бор еца (борющегося против) — по бор еника (борющегося за).

Грозный же представил следующий вариант:

Не чест ию спротивобореца.

И благо чест ию правителя.

Царем оставлен антоним нечестию — благочестию , но убрано противопоставление сопротиво-бореца — побореника . Теперь акцентируется то, что Петр благочестию правитель, или руководитель, управляющий церковью. Вероятно, царь Иван ради акцента на этой стороне деятельности святителя (за которой стоят великие духовные и политические дела) жертвует искусным построением антитезы. Но как у подлинного мастера его изменение придает слогу стихиры особую красоту: при сопоставлении 2-й и обновленной 4-й строк стихиры царя появляется рифма: святителя — правителя (табл. 3). Строфа звучит как прекрасное стихотворение. Петр впервые воспевается как святитель-правитель. Эта та новизна, свежесть, которую привносит державный гимнограф и в форму и в содержание своего творения. Казалось бы, основную идею о том, что митр. Петр — «благочестию правитель» Иван Грозный воспринимает из первой стихиры Стефану Сурож-скому, бытовавшему в непевческом варианте [19, л. 123 об.]. Но насколько совершеннее та литературная форма, в которую он облекает эту мысль:

Святителю Стефану Сурожскому

-

1. Кыми похвальными венци

-

2. Увязем святителя,

-

3. Священству венца,

-

4. Благочестиа управление.

Святителю Петру Ивана Грозного

-

1. Кыми пророческыми пении

-

2. Венчаемо святителя,

-

3. Нечестию спротивобореца

-

4. И благочестию правителя.

Последующее затем двустрочие (строки 5 — 6) воспринято царем из второй стихиры митр. Петру в варианте Киприана (кроме того, оно также представлено в 5 — 6-й строках второй стихиры Стефану Сурожскому и в 5 — 6-й строках третьей стихиры митр. Алексию):

Освещеннаго ото пелено

Столпа церкви неподвижимаго.

В отличие от образа св. Николая — «церкови первостоятеля, великаго заступника и учителя», раскрываемого в тех же строках (5, 6), митр. Петр предстает как освященный от пелен столп церкви . Вспомним, что в первой стихире ключевое слово

«столп» исчезло в 8-й строке, оно было заменено на слово «реку», раскрывающее смысл последующего заключительного раздела. Царь в 5-й строке второй стихиры сознательно уходит от следования стихире св. Николаю, потому что ему необходимо было вернуть утраченную в первой стихире метафору столп церкви . Видимо, для Ивана Грозного она являлась фундаментальной в раскрытии образа московского митрополита и обозначить ее в тексте нового цикла стихир святому было необходимо. В 5-й строке — освященнаго ото пелено — он обращает нас к теме Жития святителя, где сказано о святости Петра с младенчества. Это также воспринимается как этикетная формула из святительских стихир Стефану, Петру, Алексию (см. табл. 3).

Далее в двустрочии обнаруживается следование соответствующим строкам (7, 8) второй стихиры св. Николаю (см. табл. 2). Здесь проведена прямая и искусная параллель с фактом биографии Мир-ликийского чудотворца, который, как известно, на Никейском соборе выступил против Ария. Царь напомнил, что также и Петр в открытом диспуте победил Сеита, врага церкви, еретика. В редакции царя Ивана произошла также замена слова «злословная» на «злобеныя». Если св. Николай «посрамляет» всякое злословие, то митр. Петр выступает против всего злобного — и словесных преступлений и преступных деяний.

Во второй стихире царя, как и во второй стихире св. Николаю, происходит отказ от рифмования строк союзом «иже», который появляется только единожды в 7-й строке. Но ритм перечисления двустиший, заданный в первой стихире Николаю, сохранен и, следуя его логике, первая часть должна завершиться в 8-й строке, а вторая начаться в 9-й1. Действительно, на основании текста второй стихиры Николаю 8-я строка перерабатывается, в неё вставляется имя Сеита, чем ещё раз уточняется, что речь идет о Петре, московском митрополите. Именно 8-я строка становится водоразделом между двумя частями стихиры царя, за которым следует новая в смысловом отношении часть.

Итак, если в первой стихире царь Иван всю начальную часть основал на материале первой стихиры св. Николаю, то работа над этой частью второй стихиры проходила сложнее: были переработаны фрагменты второй стихиры Николаю (строки 1—4), второй киприановской стихиры Петру (5—6), а затем вновь Николаю (7—8). Сохранением последнего двустрочия с изменением одного слова-имени в 8-й строке (Ария на Сеита) образовывался переход к новой по смыслу, второй части.

Эта часть представляет собой чрезвычайно интересное явление. Если тесты 9—12-й строк первой стихиры полностью совпадают с текстами соответствующих строк стихиры митр. Петру в авторстве Киприана (табл. 3), то во второй стихире царя Ивана в гимнографическом тексте этих строк обнаруживается довольно сложная работа. Строка 9-я содержит дополнительный материал — метафору «Реку мно-гихо чюдесо», которая заимствована из 8-й строки первых стихир Петру авторства Киприана и Стефану Сурожскому. В Житии святителя Петра указано, что после кончины у его гробницы стали совершаться многочисленные исцеления. Царю Ивану важно было это показать, ради чего он и отыскал редкую метафору из более ранних стихир.

Еще один интересный момент. В 10-й строке царской стихиры объединяется 9-я и 10-я строки первой киприановской стихиры Петру. Текст представляет собой продолжение метафоры: «…Землю русскую веселящу течении». Как видим, эта фраза, полная патриотического смысла, впервые была введена не царем Иваном, а митрополитом Киприаном, у которого она звучала один раз в первой из трех стихир цикла. Но для царя Ивана именно эта метафора общегосударственного содержания стала ключевой. Он повторил ее во всех трех стихирах: в первой стихире — как у Киприана, в 9-й и 10-й строках; во второй и третьей стихирах — по-иному: она целиком звучит в десятых строках обеих стихир. Если в первой стихире метафора распевается двумя попевками, то во второй и третьей словосочетание «Землю русскую» царь распевает последовательностью стопиц, речитативно. Такая речитация на одном звуке выделяет и настойчиво утверждает значение слов. Их высокий смысл проступает особенно ясно. Понятно, что это особый художественный прием, который необходим для выражения авторской позиции. Повторение же метафоры во всех трех стихирах еще более определяет ее кульминационное в смысловом отношении значение. Музыкальное содержание 10-й строки соответствует приподнятой эмоциональной окраске метафоры: она завершается напоминающим ключевую интонацию восходящим ходом к предельно высокой для песнопения ладовой опоре соль .

Финальные 11-я и 12-я строки второй стихиры восприняты из соответствующих строк первой киприановской стихиры святителю Петру. Вслед за словами метафоры «Землю русскую веселя-щи течении» царь во всех своих стихирах также троекратно помещает в качестве финальных строк этикетную формулу «Петра теплаго предстателя нашего и хранителя» (табл. 3). Благодаря такому троекратному настойчивому повторению царь акцентирует главный смысл образа святого как защитника Русской земли.

Как видим, во второй стихире вновь, прежде всего, утверждается общегосударственный, патриотический смысл деяний митр. Петра. Благодаря редакции царя Ивана подчеркивается его роль как устроителя, руководителя церкви, борца со всяким злом и победителя ереси. Впервые, используя художественный прием речитации на словах «Землю русскую», царь особо подчеркивает высокое значение деятельности Петра для страны.

Третья из знаменных стихир на подобен «Кыми» — «Кыми духовеными пении воспоимо святителя» — наиболее самостоятельное произведение Ивана Грозного. Вступление в этом песнопении, как и в предшествующих, воспринято из подобна с особой стилистической редакторской правкой. Строки 3—5, заключающие антитезу и определяющие святителя как провидца, заимствованы из стихиры св. Николаю. Зато последующие строки 6—8 не имеют аналогов и, скорее всего, принадлежат авторству Грозного (табл. 3). В строках 6—7 этого фрагмента песнопения царь передает житийное повествование о том, что появлению Петра как Первосвятителя предшествовало чудо явления и предсказания самой Пречистой Богородицы. Сам Петр в следующих строках (8—10) характеризуется как дивный в чудесах исцеления, которое он всем подаёт, радуя его течением всю Русскую землю.

Упоминание Богородицы в тесной связи с образом Петра, несомненно, возвышает святителя по сравнению со стихирами Киприана, в которых данный сюжет отсутствует. Для царя Ивана чрезвычайно важен мотив особого почитания святителем Петром Богородицы. Известно, что, будучи искусным иконописцем, он написал образ Богоматери, названный затем по его имени «Петровским». Согласно житию Петра, он сам был удостоен великого чуда, когда Пречистая мистическим образом помогла ему в поставлении на митрополичью кафедру. Именно под влиянием Петра был заложен в Москве каменный собор в честь Успения Богородицы, ставший усыпальницей для самого святого. Высокий смысл этих событий жития святителя и отразил царь в стихире, что придавало ей в глазах понимающих слушателей особую семантическую глубину и ценность.

В своем авторском тексте царь Иван отказывается следовать тем риторическим приемам, которые были представлены здесь ранее в первой и второй стихирах. В смысловом отношении царь завершает вторую часть 7-й строкой, следуя музыкальной логике окончания этой части кулизмой. Новый смысловой поворот в раскрытии образа святителя происходит в 8—9-й строках, где Петр представлен как дивный чудотворец, всем подающий исцеление. То есть формообразование собственного литературного текста Иван Грозный соотносит с музыкальной формой подобна, создавая свой авторский вариант в соответствии с музыкальной логикой развития. Как уже отмечалось, кульминационный в смысловом отношении момент третьей стихиры, как и второй, приходятся на 10-ю строку, где художественным приемом — речитативом — подчеркнуто ключевое значение слов «Землю русскую». Строки 10—12 третьей стихиры полностью совпадают с аналогичными строками второй. Завершается третья стихира, как и предшествующие ей, этикетной формулой 11— 12-й строк (табл. 2, 3).

Итак, создание царем Иваном Грозным собственного варианта стихир на подобен «Кыми» в честь покровителя Москвы святителя Петра происходило в строгом соответствии с церковным каноном музыкального творчества, освященного многовековой традицией. Суть творчества царя соотносилась с учением древлехристианских философов, согласно которому мастер не создавал песнопение, а воспринимал его Свыше и привносил в мир земной. Только глубокая вера помогала ему в постижении истинного образца — «небесного архетипа». Творчество в жестких рамках канона требовало большого мастерства. Исследование показало, что царственный автор следовал устоявшимся литературным и музыкальным образцам-моделям. Будучи одаренным и великолепно образованным, он не копировал их слепо, а творчески воплощал на основе фундаментального принципа подобия, раскрывая его в цикле песнопений на нескольких уровнях.

Самый высокий уровень претворения этого принципа позволил царю раскрыть провиденциальноисторическую значимость подвига Петра. Впервые образ московского митрополита предстает в сравнении с великим образом св. Николая Мирликий-ского. Более того, утверждается мысль о том, что появлению Петра как Первосвятителя и чудотворца предшествовало явление (а в житии и предсказание) самой Пречистой Богородицы. Этот уровень использования принципа подобия отнесем к наивысшей сфере теологического и идейного раскрытия образа святителя Петра. Державный гимнограф, обладая высоким патриотическим самосознанием, решительно вознес московского митрополита на вселенскую высоту.

Принцип подобия пронизывает и следующий пласт творчества, который можно определить как литературно-гимнографический. Царь создает новые молитвословные тексты стихир из фрагментов, восходящих к определенному кругу первоисточников — святительским стихирам. На данном уровне проявляются такие особенности средневекового канонического творчества как ретроспективность, традиционализм, символический параллелизм. В то же время, благодаря нескольким искусным редакторским правкам, царю удалось объединить фрагменты, восходящие к разным источникам, в единое целое. Выполнив вдумчивую серьезную работу с первоисточниками, царь Иван раскрыл и новые грани образа Петра, обогатив их новыми смыслами. Авторские ремарки и строки есть не что иное, как указание на скрытые смыслы, позволяющие порой через намеки узнать, припомнить то, что уже хранилось в памяти современников. Стихиры полны таких аллюзий, обращенных к сведущим слушателям, посвященным в подробности жития митр. Петра. С точки зрения владения риторическими приемами царь предстает как искушенный, ценящий стилистическую отделку литератор. Он умело пользуется такими приемами, как вопросы-восклицания, анафоры, метафоры, антитезы, панегирические эпитеты, аллюзии, по-лисиндетон и др.

И, наконец, отметим еще один уровень воплощения царем принципа творчества на подобен. Определим его как прямое следование музыкальному образцу. Царь переложил уже существующие напевы на свои новые гимнографические тексты, то есть сохранил музыкальное строение подобна в каждой из своих стихир. Ссылка на текст подобна здесь — не просто дань традиции канонического искусства: музыкальной моделью задается количество строк, попевок, начальные словесно-знаменные формулы. Но не только. Риторические приемы, заданные в словесном тексте подобна, также оказывают влияние на создание текстов царя. Музыкальное строение всех трех стихир царя, воспринятое из подобна, не противоречит искусному формообразованию словесного текста царского цикла, а подчеркивает его. И это — высокий уровень не только литературного, но и музыкального творчества в условиях средневекового церковного канона.

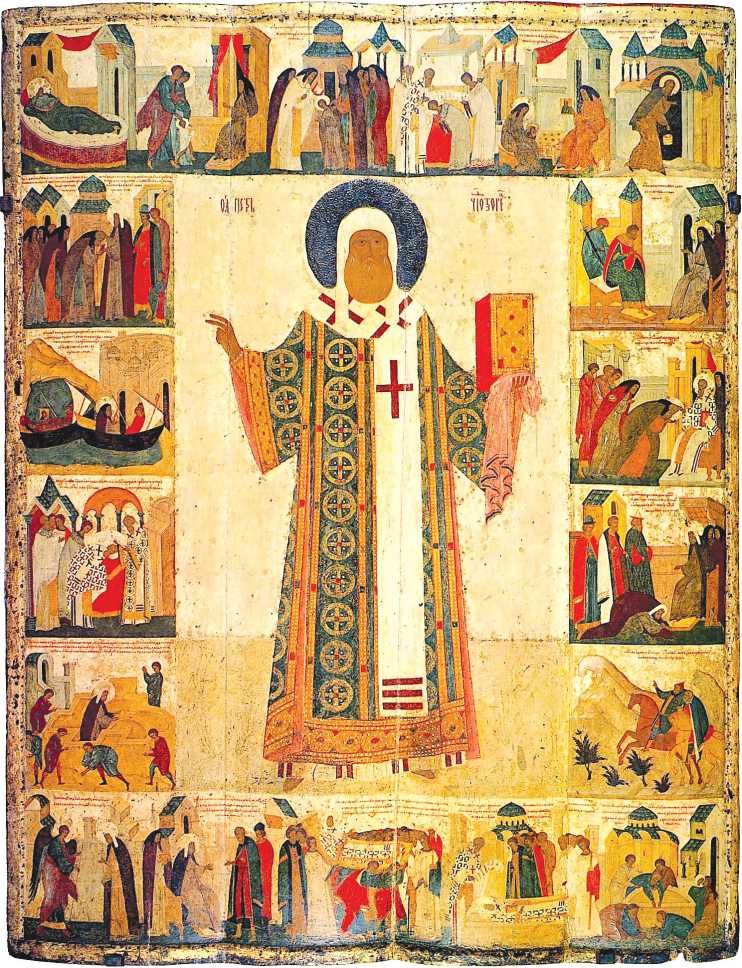

Митрополит всея Руси Петр. Икона конца XV в.

Среди авторских новаций царя отметим и присущую только его циклу особенность — объединение стихир в единое целое благодаря троекратному утверждению в каждой из них государственнопатриотической идеи. Из стихир митр. Киприана царь воспринял олицетворение Петра с рекой многих чудес, радующей Землю русскую своим течением. Грозный сохранил этот образ во всех стихирах, несколько меняя его в каждой из них: река благочестия, река чудес, река исцелений. Но для того, чтобы выделить основное патриотическое ядро как смысловой центр цикла и придать ему особую силу, царь применяет музыкально-художественный прием, когда ключевые слова «Землю русскую» не распеваются, а исполняется как речитация на одном звуке. При таком исполнении все внимание направлено на восприятие смысла слов, наиболее значимых для царя. Патриотическое звучание, наметившееся митр. Киприаном, в стихирах царя становится главенствующим.

Несмотря на жесткие канонические рамки создания цикла стихир на подобен, царь смог проявить значительную степень свободы творчества в раскрытии образа святителя Петра. Автору присущи глубокое осмысление источников, художественность их обработки, образованность, выраженная в знании традиций и в творческом их претворении. По сравнению с предыдущими стихирами митр. Киприана царь в новых исторических условиях, выполнив сложную работу над источниками и сплавив их части воедино обновленными смысловыми модуляциями, придал циклу патриотическое звучание. Благодаря мастерству автора стихиры стали прекрасным образцом сотворения новых смыслов на основе традиций. В песнопениях Грозного возникают яркие ассоциации. Первая стихира — это представление образа Петра, его как бы иконное изображение. Во втором песнопении вокруг этого образа, как на той же иконе, появляются «клейма» — Петр освящен от пелен, Петр — столп церкви, Петр — победитель Сеита. Наконец, в третьей стихире перед мысленным взором проступает житийный сюжет религиозно-мистической связи Петра и Пречистой Богородицы. Так царь поднимает образ Петра на небывалый уровень. В строфе о явлении самой Богородицы, способствовавшей избранию святителя, раскрывается авторская позиция и достигается высшая степень свободы в творчестве на подобен. Только державный гимнограф мог создать в кратком цикле новую идеологическую концепцию образа первого московского митрополита. Как показала история, царь Иван имел право на такой пафос и на такую степень творческой свободы. Воспетый им митрополит Петр заложил духовную основу государства, которое в царствование державного гимнографа обрело новые колоссальные очертания, великую историю и огромные возможности для будущего развития.

Список литературы Стихиры «на подобен» царя Ивана Грозного в честь святителя Петра, митрополита Всея Руси

- СПМЗ. № 274

- Седова, Р. А. Служба митрополиту Петру/Р. А. Седова//Труды Отдела древнерусской литературы Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН. -Т. 45. -СПб., 1992. -С. 231-248

- ГИМ. Синод.-певч. № 333

- Парфентьев, Н. П. Усольская (Строгановская) школа в русской музыке XVI-XVII вв./Н. П. Парфентьев, Н. В. Парфентьева. -Челябинск: Книга, 1993.

- Парфентьев, Н. П. «Преславный певец» и распевщик Логин Шишелов (ум. 1624) и его произведения/Н. П. Парфентьев, Н. В. Парфентьева.//Традиции и новации в отечественной духовной культуре: сб. мат-лов науч. конф. -Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2006. -С. 15-32.

- РГБ. Ф. 113. № 245.

- РГАДА. Ф. 181. № 792.

- РГБ. Ф. 272. № 310.

- РГБ. Ф. 379. № 37.

- РГБ. Ф. 379. № 76.

- ГИМ. Синод. певч. № 52.

- ГИМ. Синод. певч. № 333.

- Серегина, Н. С. Песнопения русским святым/Н. С. Серегина. -СПб., 1994.

- Акты исторические, собранные и изданные Археографической комиссией. -Т. 1. -СПб., 1841.

- РГБ. Ф. 304. № 410.

- РГБ. Ф. 304. № 414.

- РГБ. Ф. 304. № 409.

- РГБ. Ф. 304. № 415.

- РГБ. Ф. 304. № 620.