Стиль психосоматического поведения у больных сифилисом в связи с психологическими защитами

Автор: Гавричкова Александра Леонидовна, Кравцова Наталья Александровна, Герец Анатолий Григорьевич, Терехова Галина Васильевна, Михайлова Юлия Анатольевна, Миловидова Елена Викторовна

Журнал: Бюллетень науки и практики @bulletennauki

Рубрика: Медицинские науки

Статья в выпуске: 1 т.7, 2021 года.

Бесплатный доступ

В статье приводятся результаты клинико-психологического исследования стилей психосоматического поведения и психологических защит у 30 пациентов с клинически установленным диагнозом сифилиса. Использованы методики психодиагностики: опросник «Индекс жизненного стиля» Плутчика, Келлермана, Конте; опросник «Стили психосоматического поведения» В. М. Бызовой, А. Е. Ловягиной, Е. И. Периковой, «Индивидуально типологический опросник» Л. Н. Собчик, проективная методика «Рисунок человека». У пациентов выборки выявлено преобладание когнитивного и поведенческого стилей психосоматического поведения и такие психологические защиты как проекция, отрицание, рационализация. Определена прямая связь когнитивного (r=0,317, P

Иппп, венерология, сифилис, механизмы психологической защиты, стиль психосоматического поведения, психосоматика, совладающее поведение

Короткий адрес: https://sciup.org/14117924

IDR: 14117924 | УДК: 616.89-008.46/.48:159.9 | DOI: 10.33619/2414-2948/62/19

Текст научной статьи Стиль психосоматического поведения у больных сифилисом в связи с психологическими защитами

Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice

В современной медицинской психологии психосоматический подход является методологическим, требующим рассматривать болезнь в рамках биопсихосоциальной модели с учетом его клинически-психологического анамнеза [1–2]. Выявление свойственного пациенту стиля психосоматического поведения позволяет судить о качестве, степени осознанности, причинности и стратегии лечебного курса больного [3].

Ю. М. Губачев показал, что становление психосоматической модели индивида происходит под влиянием психосоциальных факторов, организующих характерные для определенной микросоциальной среды поведенческие паттерны и мыслительные процессы, обеспечиваемые определенной спецификой метаболизма, обуславливающей возникновение психосоматического расстройства [4].

В. В. Николаева и соавт., А. Б. Холмогорова и соавт. показали, что многообразие психосоматических феноменов отражается в комплексе индивидуальной внутренней картины болезни, а также стратегий совладающего поведения с возникшим стрессом болезни и комплаентности при рациональной саморегуляции болезни [2–3].

Z. J. Lipowski уделял внимание качественным характеристикам реагирования пациента на факт о наличии болезни. При восприятии болезни, как угрозы, включается паттерн давать болезни прямой осознанный отпор, вести борьбу с недугом, либо дистанцироваться, убегать от возникшей витальной угрозы. Другой способ воспринимать болезнь как утрату, где стиль переработки психосоматических перцепций характеризуется пониженным настроением вплоть до симптоматики депрессивного расстройства, ипохондрическими тенденциями, переживанием опустошенности и горя, манипулятивными попытками привлечение внимание к своей пострадавшей персоне. Третий способ кристаллизовать болезнь — выразить ее как собственное наказание — испытание чувства угнетенности, стыда, бессильного перед обстоятельствами гнева. И, наконец, болезнь как избавление, где главными характеристиками реакции больного является безразличие к доставляющим боль симптомам, экзальтированная жизнерадостность, повышенная враждебность, вызванная, прежде всего, реактивными переживаниями, порой захватывающими больного помимо его волевых усилий. Выбранный чаще всего несознательно вариант восприятия болезни может содержать в себе эмоциональное реагирование (повышение тревожности, переживание горя, дефективности, развитие депрессии с чувством вины) и дальнейшую реакцию преодоления болезни в зависимости от специфики когнитивных структур. Здесь человек может либо аггравировать существующие симптомы болезни или наоборот, обесценивать и преуменьшать смысл проявляющихся соматовегетативных расстройств. Стиль психосоматического поведения может делиться на борьбу и инициативное сопротивление, либо поражение перед болезнью, либо попытки «избегания» [5].

-

Н. А. Кравцова в своих работах выделяет психологические и психосоциальные факторы, обусловливающие патогенное развитие психосоматического фенотипа человека, и, как следствие, формирование деструктивных и дисфункциональных психосоматических стилей поведения [6–8].

-

В. М. Бызова с соавт. конкретизировали определение стилей психосоматического поведения и выделили пять стилей в структуре психосоматического поведения — когнитивный, эмоциональный, поведенческий, психофизический и социально-культурный [1, 9–10].

Опираясь на определение В. М. Бызовой и соавт., под психосоматическим стилем поведения мы понимаем индивидуально стабильные модели восприятия и сознательной/бессознательной причинности изменений своего соматического состояния, где главной характеристикой является доминирующая сфера психического отражения самочувствия и телесного дискомфорта — первичность эмоционального или когнитивного, поведенческого, психофизиологического или социокультурного компонента. Подобная разница в оценке болезни провоцирует особенности соматической саморегуляции человека и стратегий его совладающего поведения. Пациент воспринимает свое болезненное состояние либо с точки зрения аффективных переживаний, выражая дискомфорт чувственными проявлениями; либо старается рационализировать причины возникшей нозологии. Другими вариантами являются психофизический стиль с ориентацией исключительно на телесные ощущения (ипохондрические тенденции), социокультурный психосоматический стиль, который предполагает от человека разбор собственного отношения к себе, своему здоровью и следование общепринятым советам выздоровления. От выбранного образа психического отражения болезни будет зависеть комфортабельность и степень согласованности с лечением врача, что необходимо не только для реабилитации, но и устранения или сведения к минимуму имеющихся психофизиологических страданий человека. При рассогласованности жалоб пациента, его соматического ресурса и модели психосоматического поведения возникает дальнейшее психофизиологическое напряжение, способствующее ухудшению здоровья человека, что подтверждает важность изучения стилей психосоматического поведения соматических пациентов, в частности, больных сифилисом [1, 10].

-

Е. П. Белинская на основе масштабного анализа зарубежных и отечественных исследований определила, что в состав совладающего поведения (к которому также относится выбранный и усвоенный пациентом стиль психосоматического поведения) включается объемный выбор инициативных начал человека – от бессознательных защитных механизмов до обдуманного способа справиться при помощи личностного ресурса в проблемной ситуации, где регуляция происходит сознательно [11]. И. Р. Абитов соглашается, что более развернутым, вбирающим в себя универсальный диапазон психологических

индикаторов, термином является совладающее поведение, а психологическая защита может быть подвергнута дискуссии как одна из его необходимых составных элементов [12].

Таким образом, в качестве важнейшего различия защитных механизмов от психосоматических стилей поведения в ситуации угрозы здоровью представляется бессознательный, автоматический запуск первых и активность психической моторики при ответной реакции (при различиях в способах преодоления болезни у каждого стиля). В отличие от защитных механизмов, стили психосоматического поведения направленны на динамическое, инициативное взаимодействие с имеющейся патологической проблемой, требуя от человека большей, чем статические защитные механизмы, затраты психического ресурса, активной деятельности и включения когнитивных, эмоциональных или поведенческих напряжений, стремления задействовать определенные структуры памяти, предыдущего опыта, тотального воздействия на превалирующую сферу совладания с болезнью (чувственную, когнитивную, поведенческую, психофизическую и т. д.). Механизмы защиты склонны к более быстрому, экспресс-уменьшению психического напряжения и тревоги, работая по принципу «здесь и сейчас».

Механизмы психологической защиты развиваются в онтогенезе как средства адаптации и разрешения психологических конфликтов, что связывает данные подсознательные конструкции со стилями психосоматического поведения — устойчивыми моделями восприятия и способа регуляции телесных проявлений, проявляющихся при патологических дисфункциях организма. Будучи в приоритете, а, значит, носящие высокую стрессогенную эмоциональную окраску, сложившиеся обстоятельства жизни при неадаптивных и дезорганизованных стилях психосоматического поведения и слабости/ригидности психологических защит способны привести к ухудшению соматического состояния – развитию расстройства как физиологического, так и психического спектра. Таким образом, выбор наиболее верного в противодействии и сохранного для физического и личностного благополучия стиля психосоматического поведения в ситуации болезни зависит от закладывающейся у ребенка модели благоприятной или неблагоприятной стратегии совладания с ситуацией фрустрации в детстве, в том числе преодоления заболеваний, при союзе с родителями, которые являются первичными агентами психосоматической социализации ребенка [3, 8].

В настоящее время инфекции, передающиеся половым путем (ИППП), являются всеобщей проблемой здравоохранения в мире. Уровень заболеваемости сифилисом в России остается высоким. Несмотря на это, отмечается нарастание заболевания, увеличение частоты скрытых, эпидемиологически опасных форм, способных привести к новому подъему заболеваемости [13]. Отношение к венерическим болезням, особенно к сифилису носит панический характер. Болезненное отношение к заболеванию со стороны пациента может привести к различного рода расстройствам со стороны психики человека, а также к развитию депрессии и неврастении [14]. Человеку, столкнувшемуся с такой серьезной патологией, необходима минимизация воздействия отрицательного аффекта от осознания серьезности последствий сифилиса — включается процесс психологических защит.

Рассматривая специфику защитных механизмов у больных с сифилисом, И. Р. Абитов [15] выявил, что подобные пациенты отличаются высокой выраженностью психологической защиты «проекция», а также наличие таких черт личности, как подозрительность и высокая критичность, которые при союзе демонстрируемого механизма «проекция», скорее всего, эти свойства отрицаются ими у себя и приписываются посторонним людям, что провоцирует у больных сифилисом убеждение, что к ним относятся с пренебрежением и повышенной осторожностью. А. В. Штрахова [16] замечает, что у всех больных кожными заболеваниями наблюдается наибольшая напряженность психологической защиты по типу отрицания, действие которой позволяет снизить стрессогенные эффекты косметического дефекта, сформировавшегося вследствие кожного заболевания. С. В. Андреев [17] в своей научной работе показывает разнородное влияние сифилиса на качество жизни пациентов в зависимости от стадии нозологии. У пациентов с первичным сифилисом наблюдалось преобладание влияния на физический компонент здоровья, в то время как при сифилисе скрытом раннем и позднем, вторичном сифилисе — на психологический компонент здоровья. Таким образом, форма и степень развития сифилиса влияет на выбор стратегий защитного поведения и психологических механизмов протекции психики больного.

Исследование Д. Г. Шалагиной, Н. А. Кравцовой позволило описать личностные особенности пациентов с сифилисом. Таким пациентам свойственно избегание ответственности и склонность к уходу в мир фантазий, пассивность, конформность и тенденция представлять себя в социально одобряемом виде. Для пациентов с сифилисом характерны повышенная тревожность, неустойчивость самооценки, зависящая от мнения окружающих, эмоциональная лабильность и импульсивность. В сфере межличностных отношений данные пациенты проявляют безразличие к чувствам окружающих, убежденность в правильности своих установок и неготовность подвергнуть критике собственное мнение, вследствие этого могут возникать трудности в установлении доверительных зрелых взаимоотношений [18].

Исследование В. Н. Чумакова указывает на то положение, что у пациентов с сифилисом установлена высокая частота психических расстройств с преобладанием расстройства адаптации, наличием алкогольных и наркотических зависимостей, что говорит о низком уровне сформированности адаптивных стратегий совладающего поведения, примитивных защитных механизмах [19]. Н. В. Кухтовой было установлено, что по сравнению с больными венерическими заболеваниями у больных кожными выражено сосредоточение на субъективных болезненных и иных неприятных ощущениях, стремление постоянно рассказывать о них окружающим. На этой основе у пациентов наблюдается преувеличение действительных и выискивание несуществующих болезней и страданий. У людей с венерическими заболеваниями (по сравнению с кожными) проявляется необоснованно повышенное настроение, нередко наигранное, пренебрежение, легкомысленное отношение к болезни и лечению. Надежда на то, что «само все обойдется», желание получать от жизни все, несмотря на болезнь. Легкость нарушений режима, хотя эти нарушения могут неблагоприятно сказываться на течении болезни. Таким образом, данное исследование описывает особенности восприятия сифилиса, заключающееся в психологическом «уходе от болезни» и такие психологические защиты, как отрицание и регрессия [20].

Цель представленного исследования: определить ведущий стиль психосоматического поведения у пациентов с клинически установленным диагнозом сифилиса в связи с присущими им психологическими защитами.

Гипотеза исследования — стиль психосоматического поведения у больных сифилисом связан с используемыми ими психологическими защитами.

Материал и методы исследования

Критерий формирования выборки: клинически подтвержденный диагноз хронического системного венерического инфекционного заболевания с поражением кожи, слизистых оболочек, внутренних органов, костей, нервной системы с последовательной сменой стадий болезни, вызываемое бактериями вида Treponema pallidum подвида pallidum, относящимся к роду трепонем порядка Спирохеты (Spirochaetales).

Выборка исследования составила 30 пациентов ГАУЗ «Краевого клинического кожновенерологического диспансера» г. Владивостока. Психодиагностическое исследование проводилось однократно в индивидуальной форме.

Методический комплекс: опросник «Индекс жизненного стиля» Плутчика Келлермана Конте; опросник «Стили психосоматического поведения» В. М. Бызовой, А. Е. Ловягиной, Е. И. Периковой, «Индивидуально типологический опросник» Л. Н. Собчик, проективная методика «Рисунок человека». В работе был использован непараметрический критерий коэффициента ранговой корреляции Ч. Спирмена, который дает возможность выявления и оценки тесноты связи между двумя рядами сопоставляемых количественных показателей.

Результаты и обсуждение

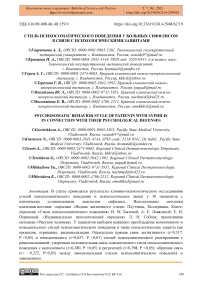

В результате анализа проведенного исследования у больных сифилисом было выявлено преобладание двух стилей психосоматического поведения, — когнитивный (30) и поведенческий (29) (Рисунок 1).

Рисунок 1. Выраженность стилей психосоматического поведения.

Этим пациентам свойственно анализировать причины ухудшения самочувствия, находить логическое объяснение нарушениям здоровья. Волевая сфера оказывается развитой, тогда как эмоциональный интеллект развит недостаточно. Им присуще затруднение в определении эмоций и телесных ощущений, а также трудности в вербализации чувств, их чрезмерной сдержанности. Следовательно, подобное подавление эмоций, неумение их распознавать могут стать причиной психосоматических нарушений. Также для них характерна замкнутость, противоречие мотивов и сдержанность в проявлении чувств, «уход в болезнь». Вследствие длительного внутриличностного конфликта могут проявляться психосоматические нарушения.

По шкале эмоционального стиля поведения у 26 из 30 опрошенных средний уровень выраженности, что свидетельствует о том, что данные исследуемые довольно часто используют приемы эмоционального стиля. Можно предположить, что для них характерно концентрироваться на своих переживаниях вследствие ухудшения здоровья, а также можно говорить о преобладании у них пессимистического отношения к выздоровлению. Следовательно, у них возможны реакции невротического характера, повышенная тревожность, а также склонность к ипохондрии.

По шкале психофизического и социально-культурного стиля нет исследуемых с высоким уровнем выраженности данных стилей. Можно предположить, что исследуемым данной выборки тяжелее формировать у себя положительные установки к выздоровлению, а их внимание недостаточно обращено на тело и на осознание взаимосвязи психической и соматической сфер.

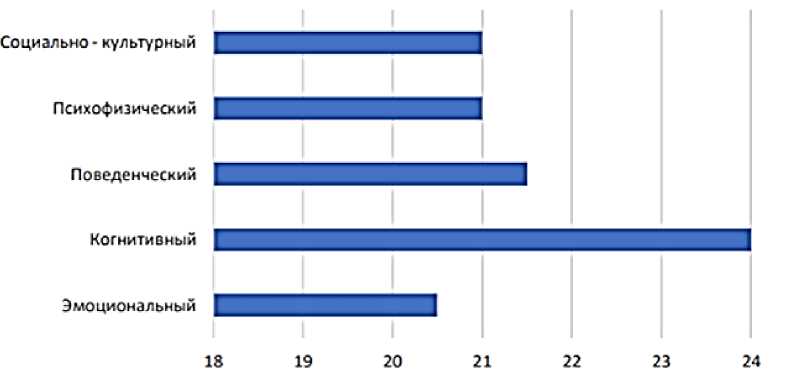

Наиболее выраженным механизмом психологической защиты у данной выборки является проекция (Рисунок 2). В основе проекции лежит процесс, посредством которого неосознаваемые и неприемлемые для личности чувства и мысли приписываются другим людям и таким образом становятся как бы вторичными. Проекция дает возможность снять с себя ответственность за собственные черты характера, желания или поступки, которые кажутся аморальными.

Рисунок 2. Выраженность механизмов психологических защит.

Также в одинаковой степени выражены были такие механизмы психологических защит, как отрицание и рационализация. При отрицании некоторые фрустрирующие, вызывающие тревогу обстоятельства, отрицаются, либо какой-либо внутренний импульс или сторона отрицает сами себя. Это полный отказ от неприятной информации, защищающий психику от травматизации. При рационализации личность создает логические и благовидные обоснования своего или чужого поведения, действий или переживаний, вызванных причинами, которые личность не может признать из-за угрозы потери самоуважения. При этом способе защиты нередко наблюдаются очевидные попытки обесценить значимость какого-либо опыта.

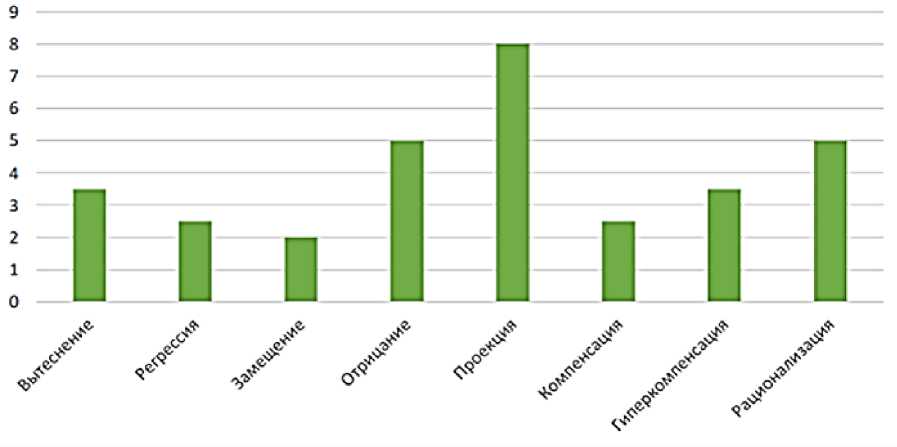

Индивидуально-типологическими особенностями пациентов выборки являются интроверсия и тревожность (Рисунок 3). Преобладание интроверсии может свидетельствовать об акцентуированной черте. Следовательно, для данных исследуемых характерны обращенность во внутренний мир своих переживаний, спокойствие уравновешенность. Выраженная шкала тревожности может характеризовать данных пациентов как осторожных в принятии решений людей, мнительных и боязливых, а высокие показатели по данной шкале отражают склонность к навязчивым страхам и паническим реакциям.

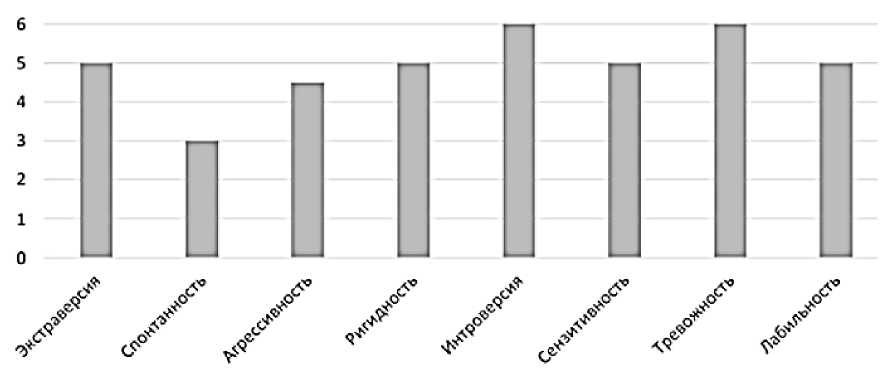

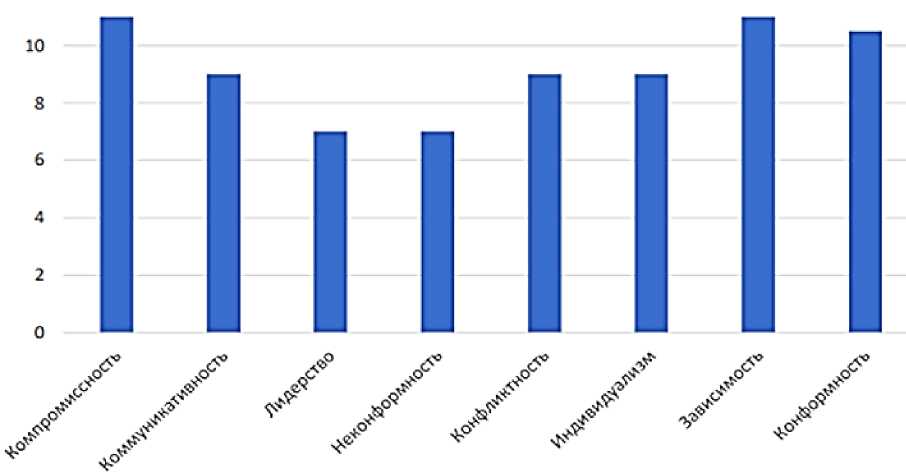

Преобладание компромиссности, зависимости и конформности (Рисунок 4) у респондентов данной выборки может говорить об ориентированности на общепринятые нормы поведения, принятие мнения большинства. Также можно предположить, что у респондентов данной выборки выражена потребность в глубокой и постоянной привязанности и в защите более сильной личности.

Рисунок 3. Выраженность шкал по методике ИТО.

Рисунок 4. Результаты промежуточных шкал опросника ИТО.

При статистической обработке была выявлена обратная умеренная связь, при уровне значимости меньше 0,05, между эмоциональным стилем психосоматического поведения и таким видом психологической защиты, как замещение (r=-0,327). Это свидетельствует о том, что при уменьшении выраженности эмоционального стиля, выраженность замещения будет увеличиваться. Замещение проявляется в переносе реакции с недоступного объекта на доступный или замене неприемлемого действия приемлемым. За счет такого переноса происходит разрядка напряжения, созданного неудовлетворенной потребностью. Для эмоционального стиля характерны невротические реакции и повышение беспокойства при низком сознательном контроле. Именно поэтому можно наблюдать обратную корреляцию, так как вследствие выраженности эмоционального стиля для исследуемых будет характерно выражение своего эмоционального состояния «здесь и сейчас», тогда как замещение характеризуется временным сдерживанием эмоциональных импульсов и переносом реакции на объект или действие.

В результате вычисления коэффициента корреляции была выявлена умеренная положительная связь рационализации с когнитивным (r=0,317 при P<0,05) и поведенческим (r=0,657 при P<0,01) стилями психосоматического поведения. Это свидетельствует о том, что при выраженности когнитивного и поведенческого стиля рационализация так же будет выражена сильнее. У пациентов выборки преобладают когнитивный и поведенческий стили психосоматического поведения, следовательно, для исследуемых будет характерна повышенная рационализация. Для данных стилей поведения характерно стремление к интеллектуализации чувств и неумение их распознавать, поэтому у больных наблюдаются трудности в их выражении и осознании, они стремятся сдерживать или вытеснять эмоции.

Корреляционный анализ позволил выявить умеренную положительную связь между поведенческим стилем психосоматического поведения и такими видами психологической защиты, как вытеснение (r=0,380 при P<0,05) и регрессия (r=0,398 при P<0,05). Это позволяет предполагать, что при выраженности поведенческого стиля вытеснение и регрессия также будут выражены сильнее. Вытеснение проявляется удалением проблемы из области сознания в область бессознательного, но не удалением ее из психики человека, таким образом, эмоциональная напряженность и травмирующее влияние проблемы на организм сохраняется. При действии регрессии можно видеть, как индивид выбирает при психической адаптации уход в детство. Отличительным признаком механизма регрессии является стремление к одному, очень важному мотиву: очень сильно упростить мир, сделать его понятным. В ситуации длительного дистресса одним из проявлений регрессии могут стать упрощение формы поведения, стремление снять с себя ответственность. Для поведенческого стиля характерно купирование фрустрационной ситуации соматогенного стресса поведенчески. Именно поэтому можно наблюдать прямую корреляцию, так как вследствие выраженности поведенческого стиля для исследуемых будет характерно вытеснить неприемлемые переживания и упростить себе жизнь.

Заключение

Таким образом, для больных сифилисом наиболее свойственны два стиля психосоматического поведения — когнитивный и поведенческий. Пациентам с преобладающим когнитивным стилем психосоматического поведения свойственно анализировать причины ухудшения самочувствия, находить логическое объяснение нарушениям здоровья. Также им присуще затруднение в определении эмоций и телесных ощущений, трудности в вербализации чувств, их чрезмерной сдержанности. Для пациентов с преобладающим поведенческим стилем психосоматического поведения характерна замкнутость, противоречие мотивов и сдержанность в проявлении чувств, а также вытеснение мыслей о плохом самочувствии или «уход в болезнь».

Наиболее выраженными механизмами психологической защиты у пациентов выборки являются проекция, отрицание и рационализация. Проекция позволяет снять с себя ответственность за неприемлемые для личности черты характера, желания или поступки. Отрицание дает защиту психике от травматизации неприятной информацией, а при рационализации личность создает логические и приемлемые обоснования своего или чужого поведения, действий или переживаний, вызванных причинами, которые личность не может признать из-за угрозы потери самоуважения. Индивидуально-типологическими особенностями больных сифилисом являются преобладание интроверсии и тревожности, что может свидетельствовать о замкнутости и осторожности в принятии решений. Преобладание cc) ® I компромиссности, зависимости и конформности у пациентов выборки могут говорить об ориентированности на общепринятые нормы поведения, следование мнению большинства.

Гипотеза исследования подтвердилась — стиль психосоматического поведения у больных сифилисом связан с используемыми ими психологическими защитами. Однако полученные корреляционные связи являются умеренными. Расширение количества выборки и увеличение методического аппарата в дальнейшем будет способствовать получению более надежных и перспективных данных.

Результаты исследования могут быть использованы для решения вопроса психогигиены и психопрофилактики, составления соответствующих мероприятий и рекомендаций врачам по работе с пациентами с сифилисом.

Список литературы Стиль психосоматического поведения у больных сифилисом в связи с психологическими защитами

- Бызова В. М., Перикова Е. И. Психосоматическая саморегуляция личности: общепсихологический подход. Санкт-Петербург, 2020.

- Холмогорова А. Б., Рычкова О. В 40 лет биопсихосоциальной модели: что нового? // Социальная психология и общество. 2017. Т. 8. №4. С. 8-31.

- Николаева В. В., Арина Г. А., Леонова В. М. Взгляд на психосоматическое развитие ребенка сквозь призму концепции П. Я. Гальперина // Культурно-историческая психология. 2012. №4. С. 67-72.

- Губачев Ю. М., Стамбовский Е. М. Клинико-физиологические основы психосоматических соотношений. Л.: Медицина, 1981. 216 с.

- Lipowski Z. J. Psychosocial reactions to physical illness // Psychosomatic Medicine and Liaison Psychiatry. Boston: Springer, 1985. P. 141-175. DOI: 10.1007/978-1-4613-2509-3_8

- Кравцова Н. А. Психологические детерминанты развития психосоматических расстройств. Патогенный психосоматический фенотип. Владивосток: Медицина ДВ, 2013. 224 с.

- Кравцова Н. А. Саногенный и патогенный варианты психосоматического развития // Медицинская психология в России. 2016. Т. 8. №1 (36). С. 4.

- Кравцова Н. А. Психосоматическое развитие и психосоматическое здоровье современных детей и подростков // Методологические и прикладные проблемы медицинской (клинической) психологии. М., 2018. С. 154-164.

- Бызова В. М., Ловягина А. Е. Стили психосоматического поведения у студентов с разными приемами саморегуляции в ситуации экзамена // Экология человека. 2017. №7. С. 25-31.

- Бызова В. М., Аванесян М. О., Перикова Е. И. Взаимосвязь стилей психосоматического поведения студентов с их метакогнитивными свойствами и саморегуляцией // Человек и современный мир. 2018. №11 (24). С. 23-33.

- Белинская Е. П. Совладание как социально-психологическая проблема // Психологические исследования. 2009. №1 (3).

- Абитов И. Р., Менделевич В. Д. Особенности совладающего поведения при психосоматических и невротических расстройствах // Вестник психиатрии и психологии Чувашии. 2008. №4. С. 35-49.

- Кубанова А. А., Лесная И. Н., Кубанов А. А., Мелехина Л. Е., Каспирович М. А. Анализ эпидемиологической ситуации и динамика заболеваемости инфекциями, передаваемыми половым путем, и дерматозами на территории Российской Федерации // Вестник дерматологии и венерологии. 2010. №5. С. 4-21.

- Кунгуров Н. В., Уфимцева М. А., Малишевская Н. П. и др. Эпидемиологическая роль мигрантов в распространении сифилиса на территориях Урала, Сибири и Дальнего Востока // Вестник дерматологии и венерологии. 2010. №2. С. 4-9.

- Абитов И. Р. Антиципационная состоятельность в структуре совладающего поведения (в норме и при психосоматических, и невротических расстройствах): автореф. дисс.. канд. психол. наук. Казань, 2007. 24 с.

- Штрахова А. В., Харисова А. Р. Телесный образ "я" и его границы у больных с атипичными дерматитами // Вестник ЮУрГУ. Серия: Психология. 2014. №1. С. 102-112.

- Андреев С. В., Сетко Н. П., Воронина Л. Г. Оценка качества жизни больных сифилисом // ПМ. 2014. №7 (83). С. 117-120.

- Шалагина Д. Г., Кравцова Н. А. Личностные особенности больных сифилисом // Человек и современный мир. 2018. №11(24). С. 133-140.

- Чумаков Е. М. Психические расстройства и социальная адаптация мужчин, больных сифилисом и ВИЧ-инфекцией // Социальная и клиническая психиатрия. 2016. №2. С. 10-13.

- Кухтова Н. В. Психологические аспекты изучения больных с кожными и венерическими заболеваниями // Вестник ВГМУ. 2009. №4. С. 1-13.