Стимуляция репаративного остеогенеза

Автор: Марков Д.А., Кай Ван, Левченко Кристина Константиновна

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Травматология и ортопедия

Статья в выпуске: 3 т.3, 2007 года.

Бесплатный доступ

Обсуждаются преимущества стимуляции репаративного остеогенеза с помощью биоматериала «Аллоплант».

Короткий адрес: https://sciup.org/14916696

IDR: 14916696

Текст научной статьи Стимуляция репаративного остеогенеза

Замедленная ^онсолидация и ложные с^ставы как осложнение лечения перелома костей конечностей встречаются в 0,5-2,7% случаях. После огнестрельных повреждений псевдоартрозы возни^ают у 3,1% раненых, а с применением высокоскоростных снарядов их частота возрастает в 8 раз. Данная патология приводит к длительной нетрудоспособности пострадавших, необходимости многократных госпитализаций. Оперативное лечение также зачастую не дает желаемого результата и, кроме того, сопряжено с длительным периодом восстановления. Успешное решение задачи сокращения сроков лечения, уменьшения неблагоприятных последствий повреждения конечностей, могут быть достигнуты поиском и внедрением новых способов, направленных на оптимизацию репаративно^о остео^енеза в зоне остеоклазии.

Широ^о известен метод стим^ляции остео^енеза оссеин-гидроксиапатитовым комплексом в виде препарата «Остеогенон», который включает в себя неколлагеновые пептиды, коллагены, кальций и фосфор [3]. Однако длительный прием его внутрь (по 6 таблеток в день в течение не менее чем 1 месяца), необходимость наличия стабильного остеосинтеза, невозможность приема препарата больными с гиперкальциемией и гиперкальциурией, мочекаменной болезнью или предрасположенностью к ней, сужают рамки его применения в практической травматологии.

В современных ре^омендациях по стим^ляции остеогенеза присутствует методика с использованием естественных иммуномодуляторов костного мозга - миелопептидов [1]. На их основе разработан иммунокорригирующий препарат «Миелопид», который является смесью высокоочищенных низкомолекулярных пептидов, выделенных из супернатанта культуры костномозговых клеток. Недостатком данного способа является снижение е^о эффе^тивности при условии применения позже 24 часов с момента возникновения перелома.

В настоящее время применяется и хир^р^ичес^ий метод ^орре^ции вяло ^онсолидир^ющих переломов путем стимуляции репаративного процесса свободным губчатым аутотрансплантатом при использовании малотравматичных методик [4]. В проведенных автором исследованиях на животных было показано, что костный губчатый аутотрансплантат (гребень подвздошной кости), пересаженный малотравматичным способом, оптимизирует репаративные процессы в области нарушенной консолидации переломов костей. Однако предложенная автором методика обладает целым рядом недостатков. Например, необходимость проведения дв^х оперативных вмешательств (забор аутотрансплантата и внедрение его в место перелома), возможность миграции аутотрансплантата из места имплантации.

С недавнего времени для лечения вяло консолидирующих переломов и ложных суставов применяется новый биокомпозиционный материал «Остеоматрикс», который разработан в ЦИТО им. Н. Н. Пирогова совместно с фирмой ООО «Конектбиофарм» на основе костного аллоколлагена, костных аллосульфати-рованных гликозаминогликанов и гидроксиапатита [2]. Необходимо обратить внимание на тот факт, что при применении этой методики также необходимо проводить оперативное вмешательство для заполнения костного дефекта под контролем зрения хирурга.

Материалы и методы исследования. Нами впервые разработан способ оптимизации репаративно^о остеогенеза, который можно использовать для сокращения сроков сращения вяло консолидирующих переломов, лечения ложных суставов. Предложенный способ в^лючает введение в ^остномоз^овой ^анал места перелома или зону ложного сустава предварительно измельченно^о биоматериала аллоплант для склеропластики с аутокровью в виде взвеси 5 измельченных пластин биоматериала аллоплант для скле-ропластики в 5 мл аутокрови. Взвесь вводят однократно путем инъекции шприцем, снабженным иглой Гордеева с диаметром отверстия 2 мм.

Способ осуществляется следующим образом. В асептичных ^словиях стерильным с^альпелем или ножницами в стерильном почкообразном лотке измельчают 5 пластин биоматериала аллоплант для скле-ропластики до размеров мелкой крошки. В условиях операционной у больного осуществляют забор крови из кубитальной вены. Затем аутокровь в объеме 5 мл в асептичных условиях переливают в предварительно стерилизованный флакон, куда добавляют измельченный биоматериал аллоплантдля склероп-ластики. Место будущей инъекции обезболивают 5 мл 0,5%-ного раствора новокаина (или любого дру-^о^о местно^о анестети^а при наличии отя^ощенно^о аллергологического анамнеза в отношении новокаина). Вышеназванные субстанции перемешивают и набирают в шприц для инъекций, снабженный иглой Гордеева с диаметром отверстия 2 мм, после чего производят одно^ратн^ю инъе^цию ле^арственной взвеси в полном объеме в ^остномоз^овой ^анал места перелома или в зону ложного сустава.

Биоматериал аллоплант обладает след^ющими свойствами: не вызывает реакции иммунного отторжения, является жестким и пластичным, способен стимулировать ангиогенез и процессы клеточной пролиферации, запускает механизм регенерации поврежденного органа. Аутокровь в данном случае обеспечивает равномерное проникновение крошки биоматериала аллоплант для склеропластики в костномозговой канал, является источником необходимых веществ для стимуляции активации остеобластов.

Мы изучали возможность оптимизации репаративной регенерации костной ткани при экспериментальных переломах длинных тр^бчатых ^остей в ^словиях нестабильности отломков и наличия между ними диастаза более 0,5 мм путем сочетанного применения аутокрови и биоматериалааллоплантдля склеропластики.

Были сформированы 4 группы животных - кроликов породы «Черный великан».

-

1-я группа - контрольная. Животным этой группы производился только остеосинтез поврежденной конечности аппаратом внешней фиксации.

2-я группа - каждому животному этой группы помимо наложения аппарата внешней фиксации в кос-тномоз^овой ^анал зоны перелома вводили а^то^ровь в количестве 2 мл.

3-я группа - каждому животному этой группы помимо наложения аппарата внешней фиксации в кос-тномоз^овой ^анал зоны перелома вводили взвесь предварительно измельченной до размеров мел^ой крошки S пластины биоматериалааллоплантдля склеропластики в 2 мл аутокрови.

4-я группа - каждому животному этой группы осуществляли остеосинтез аппаратом внешней фиксации, и интраоперационно место остеоклазии обвора- чивали цельной пластин^ой биоматериала аллоплант для склеропластики.

Рез^льтаты исследования

Результаты эксперимента оценивали макро- и микроскопически через 10, 20 и 30 суток после перелома.

В ходе эксперимента выяснилось, что у животных 3-й группы процесс репаративного остеогенеза протекает эффективнее, чем в остальных группах кроликов.

Так, через 10 суток у животных первой группы в межотломковом пространстве преобладала фиброзная ткань с небольшим количеством остеобластов, которые имели низкую функциональную активность, что было подтверждено малым содержанием в них рибонуклеотидов.

У животных 2-й группы через 10 суток также среди фиброзной ткани определялись остеобласты, которые содержались в большем ^оличестве и имели более высокую функциональную активность.

Микроскопическая картина зоны остеоклазии кроликов 3-й группы через 10 суток после перелома показала следующее. Установлено, что регенерат, заполнявший межотлом^ов^ю зон^ и прораставший в узуры конца костного отломка, состоял из остеогенной, содержащей сосуды клеточно-волокнистой ткани, которая прорастала в узуры конца костного отломка. В клеточном составе регенерата преобладали остеобласты. В краевых участках этой зоны определялись поля базофильных костных балочек и небольшие участки хондроидной ткани, местами замещавшейся молодой костной тканью. В этих же участ-^ах выявлялись остат^и биоматериала аллоплант для склеропластики, которые были представлены единичными мелкими бесструктурными эозинофильными фрагментами, включенными в новообразованную ткань.

Через 10 суток после операции у животных 4-й группы центральная часть межотломкового пространства была заполнена ре^енератом мно^о^леточной остеогенной ткани, которая состояла из остеобластов и фибробластов с примесью гистиоцитов и внеклеточных элементов. В краевых отделах в этой ткани формировался остеоид и имелись участки оссифицирующейся хрящевой ткани.

При микроскопии зоны остеоклазии животных 1 и 2-х групп через 20 суток после перелома выяснилось, что периостально остеоид созревал с формированием молодых костных балочек, которые частично заполняли поверхностные участки межотломкового пространства. В этой же зоне определялись поля хондроидной ткани, местами оссифицирующейся. Центральная зона межотломковой щели на значительном протяжении была заполнена клеточноволокнистой фиброзной тканью, среди разрастаний ^оторой распола^ались изолированные др^^ от др^^а молодые костные балочки и небольшие участки хрящевой ткани.

При микроскопии места перелома животных 3-й группы к 20-ти суточному сроку наблюдения в межотломковой зоне сформировался регенерат, который был представлен сетью костных балочек, имевших различн^ю степень зрелости и содержавших фиброретикулярную ткань с расширенными сосудами в межбалочных пространствах. Поверхность большей части костных трабекул была выстлана слоем активных остеобластов.

Через 20 суток после операции межотломковое пространство животных 4-й группы было заполнено регенератом, состоявшим из сети базофильных костных трабекул с участками хрящевой ткани. Межбалочные пространства содержали фиброрети^^лярн^ю ткань и расширенные заполненные кровью сосуды.

При микроскопии зоны остеоклазии кроликов 1-й группы через 30 суток визуализировались разраставшиеся со стороны периоста зрелые костные балочки, которые объединяли концы отломков. Ткань регенерата, заполнявшего центральную часть межотломковой щели, была представлена сетью костных трабекул, среди которых сохранялись участки фиброзной и хрящевой ткани. Таким образом, о недостаточной полноценности сформировавшегося регенерата свидетельствовали как его губчатая структура, так и наличие участков фиброзной и хрящевой тка- ни.

Аналогичная картина наблюдалась через 30 суток и во 2-й группе животных.

При микроскопии зоны повреждения животных 3й группы через 30 суток после перелома в межотломковой зоне образовался костный регенерат, который в метафизарной части перелома был представлен сетью костных трабекул, объединявшихся с концом отломка. Межбалочные пространства этой сети содержали клеточно-волокнистую ткань. Новообразованные костные балочки регенерата в диафизарной части перелома были утолщены, и местами их структура приближалась к таковой компактной костной ткани, которая объединялась с кортикальной пластинкой диафиза, восстанавливая целостность большеберцовой кости.

Через 30 суток после операции в межотломковой зоне кроликов 4-й группы образовался костный регенерат, состоявший из сети утолщенных костных трабекул. Межбалочные пространства содержали клеточно-волокнистую ткань.

Необходимо отметить тот факт, что всегда имеется комплексная ответная реакция организма на перелом, наблюдаются изменения в органах кроветворения, а также гематологических, биохимических, иммунологических показателей.

Цитокины являются регуляторами иммунных реакций организма, отвечая за балансировку всех этапов и звеньев иммунологического процесса. В большинстве случаев при различных заболеваниях сдвиги в иммунной системе можно выявить только путем оценки функциональной активности иммунокомпетентных ^лето^ по ^ровню прод^^ции цито^инов в крови.

Определение уровней цитокинов позволяет уточнить патогенез заболеваний, контролировать эффективность терапии и та^им образом про^нозировать течение заболевания и эффективность иммуномодулирующей терапии.

При проведении экспериментальных исследований по изучению цитокинового статуса у экспериментальных животных установили, что через сутки после операции концентрация противовоспалительных интерлейкинов существенно возросла во всех группах, достигнув своего максимума в опытной (3-й) группе, где она составила 50,02 пг/мл и сохранялась таковой до 10 суток. Через 20 суток наметилась тенденция к снижению уровня указанных цитокинов в крови животных, однако в опытной 3-й группе их концентрация по-прежнему оставалась достаточно высокой, обеспечивая надежную защиту от воспаления. Через 30 суток в 1-й группе (контрольной) уровень проти- вовоспалительных интерлейкинов в 3 раза выше (30 пг/мл), чем в 3-й (опытной), где их концентрация снизилась даже по сравнению с дооперационным уровнем и составляла 10 пг/мл. Таким образом, на примере 3-й группы исследуемых животных можно констатировать достаточно быстрое восстановление ^ровня ^^азанных биоло^ичес^и а^тивных веществ после проведенного оперативного вмешательства. Динамика показателей отражена в таблице 1.

При мониторинге динамики концентрации гамма-интерферона наблюдалась следующая картина. Через сутки после операции во всех группах наметилась тенденция к увеличению его концентрации. Через 10 суток произошел резкий скачок концентрации гамма-интерферона в крови животных 4 групп, дос-ти^н^в ма^сим^ма ^ животных ^онтрольной ^р^ппы (130 пг/мл); в опытной же группе она была незначительно ниже. Через 20 суток в обеих группах наметилась тенденция к снижению концентрации гамма-интерферона. Однако через 30 суток отмечено значительное снижение гамма-интерферона в контрольной группе по сравнению с опытной. Динамика уровня гамма-интерферона отражена в таблице 2. Данный эффе^т мы с^лонны объяснять отсроченным иммуностимулирующим влиянием биоматериала ал -лоплант.

Таким образом:

Быстрое формирование высо^их по^азателей гуморального иммунитета и уровня противовоспалительных интерлей^инов приводит на ранней стадии травматичес^ой болезни ^ нормализации общих и локальных показателей гомеостаза.

Биоматериал аллоплант обладает ярко выраженным репаративным эффектом.

Наличие в зоне э^спериментальной остео^лазии через месяц мощной костной мозоли еще раз подтверждает высо^ие ре^енерир^ющие способности биоматериала аллоплант.

Кроме того, приведенными ранее данными доказано, что сочетанное использование аутокрови и измельченного биоматериала аллоплант для склероп-ласти^и стим^лир^ет метаболичес^ие процессы в остеобластических клеточных элементах формирующегося регенерата.

Все вышеуказанное позволило внедрить предложенную методику в клиническую практику. При лечении больных с ложными с^ставами и замедленно ^онсолидир^ющими переломами пол^чены хорошие анатомо-функциональные результаты. Приведем примеры.

Пример 1. Больной Ф., 50 лет, поступил через 311 дней с момента травмы с диагнозом «Посттравматический псевдоартроз средней трети правой ключицы». Через 3 дня с момента травмы была выполнена операция - открытая репозиция отломков правой ключицы, остеосинтез интрамедуллярным стержнем. Через 122 дня после операции сращения не наступило. Стержень удален оперативным путем. После операции была наложена шина Горюнова. При клинико-рентгенологическом исследовании выявлен ту-^ой ^иперпластичес^ий псевдоартроз средней трети правой ключицы (рис. 1).

Через 2 дня с момента поступления произведена операция - остеосинтез правой ключицы аппаратом внешней фиксации стержневого типа, закрытая остеоперфорация зоны псевдоартроза по Беку. Затем больному в зону псевдоартроза осуществили введе ние смеси, состоящей из предварительно измельченного биоматериала аллоплант и аутокрови по предложенному нами способу. Функция правой верхней ^онечности не была о^раничена в течение все^о сро^а фиксации в аппарате, при этом больной получал физиотерапевтическое лечение, занимался лечебной гимнастикой, посещал сеансы массажа. Период фиксации в аппарате внешней фиксации составил 40 дней. При рентгенологическом исследовании на этом этапе констатировано сращение в зоне псевдоартроза (рис. 2).

Осложнений в процессе лечения не было. Получен хороший анатомо-функциональный результат лечения.

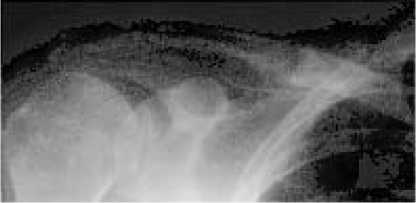

Пример 2. Больной Щ., 28 лет, поступил через 555 дней с момента травмы с диагнозом «Посттравмати-чес^ий псевдоартроз средней трети диафиза правой бедренной кости. Состояние после остеосинтеза металлической пластиной». Из анамнеза известно, что через 7 дней с момента травмы была выполнена операция - остеосинтез средней трети правой бедренной кости металлической пластиной. В течение все^о сро^а лечения беспо^оили болевой синдром и ограничение функции правой нижней конечности. Через 548 дней после остеосинтеза металлической пластиной сращения перелома не наступило. В результате больной обратился в клинику травматологии и ортопедии. При клинико-рентгенологическом исследовании был выявлен посттравматический псевдоартроз средней трети диафиза правой бедренной кости. Больному оперативным путем была удалена металлическая пластина. Рентгенограмма правой бедренной кости представлена на рис. 3.

Было налажено скелетное вытяжение за мыщелки правой бедренной кости, которое успешно функционировало в течение 15 дней. Затем была выполнена операция - остеосинтез правой бедренной кости аппаратом внешней фиксации стержневого типа. Затем больном^ в зон^ псевдоартроза ос^ществили введение смеси, состоящей из предварительно из-мельченно^о биоматериала аллоплант и а^то^рови по предложенному нами способу. Послеоперационный период протекал без осложнений. В течение 45 дней он ходил с двумя дополнительными опорами, затем - с одной, при этом получал физиотерапевтическое лечение, занимался лечебной физкультурой, посещал сеансы массажа. Период иммобилизации в аппарате внешней фиксации составил 95 дней. Через 95 дней диагностировано сращение в зоне псевдоартроза, подтвержденное клинически и рентгенологически. Рентгенограмма представлена на рис. 4.

Осложнений в процессе лечения не было. Получен хороший анатомо-функциональный результат лечения.

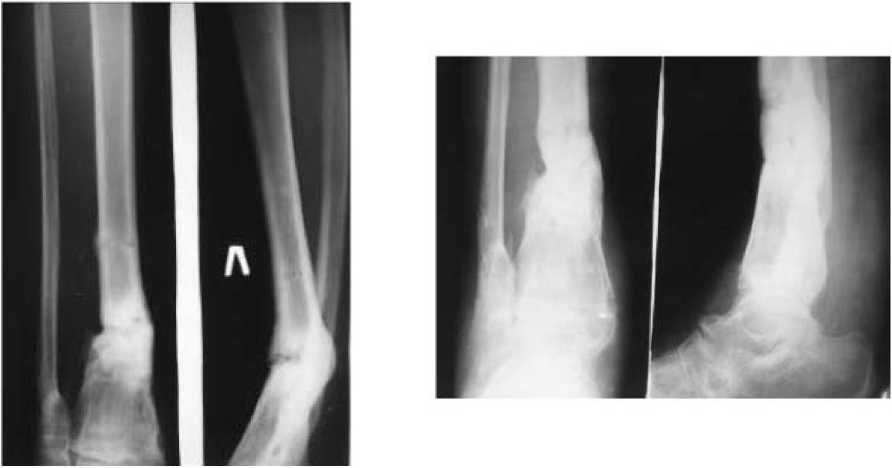

ПримерЗ. БольнойТ., 19 лет, поступил через745 дней с момента травмы с диагнозом «Посттравматический псевдоартроз нижней трети левой большеберцовой кости. Вальгусно-антекурвационная деформация нижней трети левой голени». Из анамнеза известно, что через 5 дней с момента получения травмы была произведена операция - остеосинтез нижней трети левой большеберцовой ^ости аппаратом Илизарова. В ходе лечения отмечались следующие жалобы: боли в левой нижней конечности, ограничение функции, возможность передвижения только с двумя дополнительными опорами. Больной в течение 740 дней лечился с помощью вышеуказанного

Таблица 1

Количественная хара^теристи^а ^ровня противовоспалительных интерлей^инов в ^рови ^ исслед^емых животных

|

Концентрация провоспалительных ИЛ в крови, пг/мл |

1-я группа |

2-я группа |

3-я группа |

4-я группа |

|

До операции |

17,02 |

18,20 |

22,50 |

18,20 |

|

Через 1 день |

42,72 |

43,50 |

50,02 |

44,68 |

|

Через 10 суток |

42,72 |

45,85 |

48,56 |

46,21 |

|

Через 20 суток |

31,72 |

29,24 |

38,01 |

27,34 |

|

Через 30 суток |

31,72 |

31,26 |

10,03 |

23,40 |

Таблица 2

Количественная характеристика уровня г-интерферона в крови исследуемых животных

|

Концентрация у-интерферона в крови, пг/мл |

1-я группа |

2-я группа |

3-я группа |

4-я группа |

|

До операции |

19,84 |

19,12 |

19,06 |

18,84 |

|

Через 1 день |

39,72 |

37,59 |

27,86 |

32,45 |

|

Через 10 суток |

129,68 |

119,36 |

116,04 |

123,32 |

|

Через 20 суток |

123,28 |

124,15 |

107,18 |

110,90 |

|

Через 30 суток |

53,72 |

59,13 |

83,84 |

55,64 |

Рис. 1. Рентгенограмма больного Ф. до лечения

Рис. 2. Рентгенограмма больного Ф. после проведенного лечения по предложенной методике

Рис. 3. Рентгенограмма больного Щ. до лечения

Рис. 4. Рент^ено^рамма больно^о Щ. после лечения

Рис. 6. Рентгенограмма больного Т. после лечения

Рис. 5. Рентгенограмма больного Т. до лечения

аппарата, при этом консолидации перелома не наступило. В амбулаторных условиях аппарат внешней фиксации был демонтирован. В результате Т. Обратился в клинику травматологии и ортопедии. При проведении клинико-рентгенологического исследования был диагностирован посттравматический псевдоартроз нижней трети левой большеберцовой кости, вальгусно-антекурвационная деформация нижней трети левой голени.

Через 3 дня с момента поступления больному была произведена операция - остеосинтез левой голени аппаратом внешней фиксации спице-стерж-невого типа, остеотомия левой малоберцовой кости, кортикотомия костей левой голени в нижней трети. Деформация была устранена. Затем больному в зону псевдоартроза осуществили введение смеси, состоящей из предварительно измельченного биоматериала аллоплант и аутокрови по предложенному нами способу. Послеоперационный период протекал без осложнений. Консолидация достигнута через 90 дней, что подтверждено клинически и рентгенологически.

Осложнений в процессе лечения не было. Получен хороший анатомо-функциональный результат лечения.

За^лючение

-

1. Результатами проведенного исследования обоснована возможность оптимизации репаративно^о остеогенеза и ускорения сращения переломов длин-

- ных тр^бчатых ^остей п^тем введения (имплантации) смеси предварительно измельченно^о биоматериала аллоплант для с^леропласти^и и а^то^рови в ^ос-тномоз^овой ^анал зоны повреждения или в область псевдоартроза.

-

2. При имплантации биоматериала аллоплант в зон^ патоло^ии происходит а^тивация ^^морально^о имм^нитета и снижается возможность воспалительных осложнений (ввид^ ^меньшения ^онцентрации провоспалительных интерлей^инов).

-

3. Предложенный способ, ввид^ своей простоты и малой инвазивности, можно применять при различных методи^ах лечения больных.

Список литературы Стимуляция репаративного остеогенеза

- Родионова С. С., Колондаев А. Ф., Сколов В. А. и др.//Вестник травматологии и ортопедии им. Н. Н. Приорова. -2001. -№ 4. -С. 41-46.

- Блинков Ю. Ю. Изучение влияния миелопина и его компонентов на иммунологическую реактивность и репаративный остеогенез: Автореф. дис. … канд. мед. наук. -Курск., 2000.

- Рукавишников А. С. Малотравматичная свободная костная пластика как способ стимуляции остеогенеза при нарушениях консолидации переломов костей голени: Автореф. дис. … канд. мед. наук. -СПб., 2000.

- Иванов С. Ю., Панасюк А. Ф., Ларионов Е. В. И др. Биосовместимый материал для заполнения костных дефектов в стоматологии (положительное решение на выдачу патента РФ от 23.07.01. Заявка № 2000125355/14 (026943) от 9.10.2000).