Стоимостные индикаторы в стратегии профилактики дорсопатий

Автор: Шаповалова Марина Александровна, Корецкая Людмила Рустемовна

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 1, 2010 года.

Бесплатный доступ

Важнейшей задачей современной медицины является разработка новых медицинских профилактических и лечебно-оздоровительных технологий, направленных на существенное повышение потенциала здоровья, увеличение продолжительности активной, созидательной жизни человека. Реализация этой задачи должна производиться через диспансеризацию, широкое проведение мероприятий по санитарно-гигиеническому воспитанию, в которых активную роль отводят пациенту. Целью настоящего исследования являлось определение величины и структуры затрат лечения дорсопатий в стационаре и затрат на организацию профилактических мероприятий, позволяющих отсрочить или исключить обращение пациента в стационар по поводу данного заболевания.

Дорсопатия, профилактика, реабилитационное отделение, школа пациента при дорсопатии, стои-мость болезни

Короткий адрес: https://sciup.org/142121283

IDR: 142121283

Текст научной статьи Стоимостные индикаторы в стратегии профилактики дорсопатий

Профилактика – это комплекс медицинских, санитарно-технических, гигиенических, педагогических и социально-экономических мероприятий, направленных на предупреждение заболеваний и устранение факторов риска. Важнейшей задачей современной медицины является разработка новых медицинских профилактических и лечебнооздоровительных технологий, направленных на существенное повышение потенциала здоровья, увеличение продолжительности активной, созидательной жизни человека. Реализация этой задачи должна производиться через диспансеризацию, широкое проведение мероприятий по санитарногигиеническому воспитанию, в которых активную роль отводят пациенту.

В настоящем исследовании представлена информация о пациентах с дорсопатиями, пролеченных в неврологическом отделении НУЗ Отделенческая больница на станции Астрахань-1 ОАО «РЖД» в 2004-2008 годах. Пациентами отделения являлись работники железнодорожного транспорта и члены их семей. Материалом исследования послужил анализ наблюдения за 1887 пациентами. Целью настоящего исследования являлось определение величины и структуры затрат лечения дорсопатий [4, 6, 7] в стационаре и затрат на организацию профилактических мероприятий, позволяющих отсрочить или исключить обращение пациента в стационар по поводу данного заболевания.

Было выявлено, что доля госпитализированных пациентов с дорсопатиями в общем количестве пациентов, получивших лечение в неврологическом отделении за период 2004-2008 годы составляла 48,6 %. Распределение пациентов, госпитализированных с дорсопатией по полу за 20042008 гг. показало, что в структуре пролеченных пациентов преобладали женщины (53,21 %). При распределении пациентов по полу и возрасту выявлено, что доля мужчин преобладала в младших возрастных промежутках, а доля женщин преобладала в более старших, что повторяло возрастнополовые соотношения региональной демографической структуры. Наиболее часто за медицинской помощью при дорсопатиях обращались пациенты в возрасте 45-59 лет.

При распределении пациентов, госпитализированных с дорсопатией по полу и населенному пункту выявлено, что в структуре пролеченных пациентов преобладали городские жители (81,9 % среди женщин, 65,3 % среди мужчин). Из городских пациентов преобладали женщины (58,7 %), а из пациентов, прибывших из сельской местности преобладали мужчины (62,8 %). При распределении госпитализированных пациентов с учетом пола по количеству койко-дней, проведенных в стационаре, выявлено, что наибольшую долю и среди мужчин и среди женщин, занимали пациенты, находившиеся в стационаре 13-14 койко-дней (54,9 % среди жен- щин, 49,9 % среди мужчин). При распределении госпитализированных пациентов по диагнозам за 2004-2008 гг. выявлено, что на первом месте были пациенты с люмбоишиалгией (37,25 %). Доля пациентов с люмбалгией 16 %, церви-калгией 14,04 %, цервикокраниалгией

12,29 %, цервикобрахиалгией 9,96 %, торакал-гией 6,99 %, с радикулопатиями 3,44 %.

Для определения влияния степени тяжести труда железнодорожников на возникновение и развитие дорсопатий исследуемая совокупность пациентов была разделена на группы по степени тяжести труда. Было выявлено, что 35,9 % пациентов оказались в группе преимущественно умственного труда, 35,6 % легкого физического труда, 14,1 % физического труда средней тяжести, 13,7 % тяжелого физического труда, 0,7 % особо тяжелого труда. Во всех группах, независимо от степени тяжести труда, наибольшую долю составляли пациенты с люмбоиши-алгией, причем их доля статистически достоверно нарастала с увеличением тяжести труда. Отмечена тесная корреляционная связь (r=0,9). Вместе с тем, с увеличением тяжести труда уменьшалась доля цервикалгий и цервикокра-ниалгий, что подтверждалось обратной сильной степенью корреляционной связи (r= -0,9). То есть с увеличением коэффициента физической активности изменялась и локализация боли.

Расчет стоимости 1 койко-дня в неврологическом отделении НУЗ Отделенческая больница на станции Астрахань-1 ОАО «РЖД» производился с учетом прямых медицинских затрат: затрат на диагностические, лечебные, реабилитационные манипуляции и процедуры, включая оплату рабочего времени медицинских работников, затраты на лекарственные препараты, затраты на содержание пациента в лечебном учреждении, плату за использование медицинского оборудования, площадей и др. При определении размера прямых затрат на медицинские услуги в денежном выражении использованы бюджетные расценки на медицинские услуги, действующие в НУЗ Отделенческая больница на станции Астрахань-1 ОАО «РЖД» и результаты собственных экономических расчетов цен на медицинские услуги.

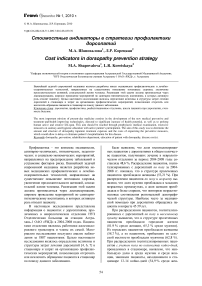

Распределение основных затрат показало, что наибольшими являлись расходы параклиники (33,5 %) (рис. 1).

Они включали в себя затраты на лабораторное обследование, функциональную диагностику, затраты на физиотерапевтическое лечение. На втором месте располагались косвенные расходы (28,5 %).В них были включены затраты, связанные с амортизацией медицинского оборудования, использованием площадей, платой за коммунальные услуги. На третьем месте была заработная плата основного персонала (10,7 %), на четвертом месте - доля расходов на питание пациентов (8,8 %) и только на пятом месте -доля расходов, связанных с фармакотерапией (6,6 %). Наименьшие доли в структуре затрат составляли расходы на заработную плату общеучрежденческого персонала (5,2 %), затраты на расходные материалы (2,7 %), начисления на заработную плату основного персонала (2,8 %), начисления на заработную плату общеучрежденческого персонала (1,3 %). Таким образом, наибольшую долю расходов составляли затраты на параклинику и пребывание пациентов в стационаре. Между тем нужно понимать, что в структуре затрат расходы на пребывание в стационаре не могут быть основной составляющей лечения больного. Требуется ремоделирование расходов в сторону высокотехнологичных методов диагностики, лечения и реабилитации.

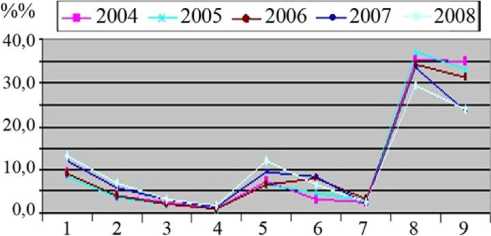

Расчет средних затрат на 1 пациента (без рентабельности) показывал их увеличение от 4291,4 руб. в 2004 году до 7064,8 руб. в 2008 году (рис. 2), что было связано с ростом цен на лекарственные средства, использованием в лечении новых, более дорогостоящих препаратов и инфляцией.

Рис. 1. Стоимость 1 койко-дня в неврологическом отделении НУЗ Отделенческая больница на станции Астрахань 1 ОАО «РЖД»: 1 заработная плата основного персонала; 2 заработная плата общеучрежденческого персонала; 3 начисле ния на оплату труда основного персонала; 4 начисления на оплату труда общеучрежденческого персонала; 5 питание; 6 медикаменты; 7 расходные материалы; 8 расходы параклиники; 9 косвенные расходы

Рис. 2. Динамика средних затрат на лечение в стационаре 1 пациента с дорсопатией в рублях в 2004-2008 г.г.

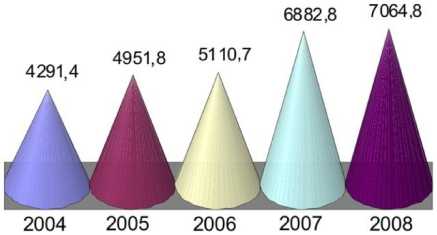

Нами были произведены расчеты расходов по бюджету социального страхования у пациентов, госпитализированных с диагнозом дорсопа-тия. С учетом числа дней временной нетрудоспособности была рассчитана и сумма выплат по социальному страхованию, которая определялась из среднемесячной заработной платы одного работника. Выплаты из бюджета социального страхования на 1 пациента в год составляли 3271,07 руб. в 2004 году, 4294,43 руб. в 2005 году, 5166,67 руб. в 2006 году, 6296,02 руб. в 2007 году (рис. 3).

Рис. 3. Динамика расходов по бюджету социального страхования у пациентов, госпитализированных с диагнозом «дорсопатия» в рублях в 2004-2008 г.г.

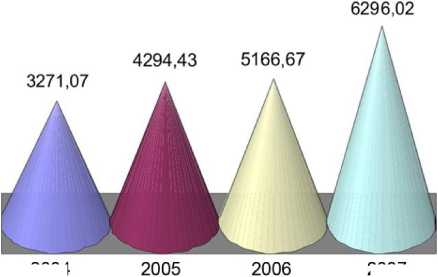

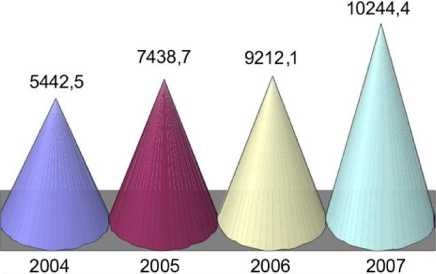

Экономические потери от заболеваемости дорсопатиями включали также и потери валового регионального продукта (ВРП). Недопроизводство ВРП или экономические потери из-за временной нетрудоспособности одного пациента с дорсопатией в год составляли в 2004 г. 5442,5 руб., в 2005 г. 7438,7 руб., в 2006 г. 9212,1 руб., в 2007 г. 10244,4 руб. (рис. 4).

Рис. 4. Динамика потерь валового регионального продукта в рублях в 2004-2008 г.г.

В результате оценки затрат на пребывание пациента в стационаре с учетом расходов по бюджету социального страхования и экономических потерь в результате недопроизводства ВРП было выявлено, что в интервале от 2004 до 2008 г.г. затраты увеличивались с 13004 рублей до 23605 рублей.

Учитывая существенные экономические потери, связанные с дорсопатиями, и популярность профилактических мер в организационных подходах медицинской помощи при данном заболевании, нами был проведен анализ медицинской ак- тивности пациентов. Так, по данным социологического опроса лишь 47 % пациентов соблюдали рекомендации врача или соблюдали их частично (из них 67 % женщин, 33 % мужчин). Мужчины связывали начало заболевания чаще с физической перегрузкой и подъемом тяжестей (62 %), противоестественным положением тела во время работы (35 %), резкими сменами состояния атмосферы или переохлаждением (34 %), реже – с гиподинамией и низкой физической активностью (15 %), психоэмоциональной перегрузкой (14 %), неподвижной позой во время рабочего дня (9 %), вибрацией (5 %). Женщины связывали начало заболевания чаще с резкими сменами состояния атмосферы или переохлаждением (52 %), физической перегрузкой и подъемом тяжестей (31 %), психоэмоциональной перегрузкой (28 %), реже – с неподвижной позой во время рабочего дня (19 %), гиподинамией и низкой физической активностью (7 %), вибрацией (3 %), противоестественным положением тела во время работы (3 %). За последние 5 лет на больничном листе впервые находились 51 % мужчин. Повторно находились 42 %, третий раз 6 %, и четвертый раз 1 %. За последние 5 лет на больничном листе впервые находились 36 % женщин. Повторно находились 43 %, третий раз 15 %, четвертый раз 5 %, пятый раз 1 %. За последние 5 лет санаторно-курортное лечение получили 7 % пациентов, дважды получили 1 % пациентов. Все пациенты, получившие санаторно-курортное лечение, обращались за стационарно медицинской помощью в исследуемом интервале 2004-2008 гг. один раз. Данные социологического опроса свидетельствуют о наличии неиспользованного профилактического потенциала и возможности организации поликлинических реабилитационных отделений для лечения пациентов с дорсопатиями, которые можно эффективно пользовать как после выписки пациента из стационара с целью реабилитации, так и для профилактики обострений заболевания и обращения в стационар. Это позволит сократить предоставление дорогостоящих видов стационарной медицинской помощи.

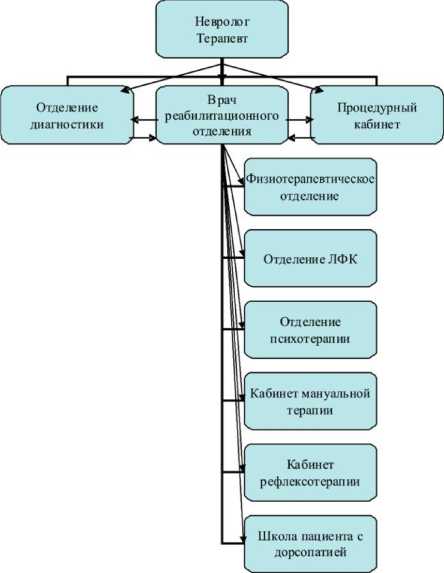

В настоящем исследовании мы предлагаем модель реабилитационного отделения при амбулаторно-поликлиническом учреждении. В организации реабилитационного отделения можно выделить ряд преимуществ как для пациента, так и для всей системы здравоохранения. Основными задачами реабилитационного отделения является оптимизация и координация диагностического и профилактического процесса при дорсопатиях у пациентов вне обострения, а также комплексная терапия острых и хронических дорсопатий, выбор программы долечивания у пациентов, выписанных из стационара, методическая работа с пациентом при дорсопатиях. При этом необходимо понимать, что реабилитационное отделение никогда не сможет заменить круглосуточные отделения, дневные стационары. Реабилитационные отделения пред- назначены для снижения количества обострений у пациентов и, соответственно, экономии бюджетных средств.

Экономическая эффективность такой организации реализуется за счет:

отсутствия расходов по бюджету социального страхования у пациентов с диагнозом дор-сопатия при профилактическом лечении;

экономии средств, получаемых на производстве от выработанной продукции не госпитализированными в стационар работниками (ВРП) при профилактическом лечении;

сокращения круглосуточно работающего медицинского персонала (уменьшение фонда заработной платы);

отсутствие затрат на содержание пациента в лечебном учреждении, снижение платы за использование площадей, отсутствие расходов на питание, медикаменты и др.

Кроме того, при лечении пациентов с дорсопа-тиями вне обострения могут быть использованы малозатратные методы лечения: массаж, мануальная терапия, иглорефлексотерапия, психотерапия. Отбор пациентов в реабилитационное отделение должен проводиться врачом-терапевтом и неврологом при ежегодных профилактических осмотрах и диспансеризации (рис. 5).

Рис. 5.Модель отделения реабилитации при дорсо-патиях

Пациент направляется к врачу реабилитационного отделения (при необходимости сначала в отделение диагностики и процедурный кабинет). Программа подготовки врача реабилитационного отделения должна проводиться на базовой специальности «неврология» и включать знания по мануальной терапии, массажу, рефлексотерапии, физиотерапии, психотерапевтическим методам коррекции боли, медикаментозному лечению [1, 2]. На приеме врач формирует контингент для лечения в реабилитационном отделении и назначает лечение, которое осуществляется медицинскими сестрами и врачами отдельных кабинетов. Реабилитационное отделение должно включать физиотерапевтическое отделение, отделение ЛФК, отделение психотерапии, кабинет мануальной терапии, кабинет рефлексотерапии, школу больных с дорсо-патиями. Психотерапевтическое воздействие на пациента необходимо, учитывая, что психоэмоциональные перегрузки являются одним из основных факторов риска возникновения обострения при дорсопатиях [3, 5, 6, 8].

При современных нагрузках на врача беседа о здоровом образе жизни при дорсопатии на приеме сводится к минимуму. Многие пациенты недостаточно информированы о происхождении своего заболевания, о правильном образе жизни при дорсопатии. Школа пациента с дорсопатией должна существовать отдельным кабинетом для обучения пациентов знаниям факторов риска снижения костной плотности, заболеваний позвоночника и их нивелирования, основных аспектов образа жизни, лечебного питания, профилактики обострений, медикаментозной терапии. Школа должна быть оснащена наглядным материалом, методическими пособиями, буклетами, памятками для пациента. В сравнении с круглосуточным стационаром значительно уменьшаются расходы по заработной плате основного персонала за счет сокращения круглосуточно работающего медицинского персонала. Соответственно уменьшается заработная плата общеучрежденческого персонала, начисления на оплату труда основного персонала и начисления на оплату труда общеучрежденческого персонала. Отсутствуют затраты на содержание пациента в лечебном учреждении, отсутствуют расходы на питание и медикаменты. Отсутствуют расходы по бюджету социального страхования у пациентов с диагнозом дорсопатия при профилактическом лечении. Отсутствуют экономические потери из-за недопроизводства ВВП при профилактическом лечении. Данная модель реабилитационного отделения может быть использована также и для комплексной терапии острых и хронических дорсопатий, для долечивания пациентов, выписанных из стационара, для методической работы с пациентами при дорсопатиях. Важно также отметить, что медицинская помощь становится в данном случае более доступна без ущерба для объема и качества медицинской помощи. Преимущества организации реабилитационного отделения для поликлиники это дополнительные средства, поступающие в бюджет учреждения. Реабилитационное отделение позволит повысить интенсивность и эффективность работы поликлиники, увеличить объем оказываемой помощи, более интенсивно использовать кадры. Также отделение будет способствовать развитию преемственности между специалистами и службами поликлиники и стационара, обеспечивая непрерывность лечебного процесса. Проблемой является дефицит средств, необходимых для создания соответствующей материально-технической базы реабилитационного отделения, работающего в условиях поликлиники. Но все эти препятствия преодолимы, а результаты, которые будут получены, окупят все затраты.

Таким образом, активное использование реабилитационного отделения будет способствовать значительной экономии бюджетных средств, а также поможет сформировать у пациентов более четкое представление о здоровом образе жизни. Самым важным эффектом мероприятий по внедрению этой модели в практику здравоохранения будет медицинский, так как реабилитационное отделение позволит снизить заболеваемость дорсопатиями. Профилактика является одним из основных и перспективных направлений деятельности в медицине. Данные проведенного исследования убеждают еще раз нас в том, что легче, с гораздо меньшими издержками для общества, не допустить возможных обострений данного заболевания, чем потом бороться с уже наступившими негативными последствиями.