Стоянка большая Элиста 1. Теория и практика поиска и изучения поселений древних скотоводов в пустынно-степной зоне

Автор: Шишлина Наталья Ивановна, Борисов Александр Владимирович, Клещенко Александр Александрович, Идрисов Идрис Абдулбутаевич, Чернышева Елена Владиславовна, Ван Дер Плихт Йоханн

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Археология и этнография

Статья в выпуске: 3-1 т.17, 2015 года.

Бесплатный доступ

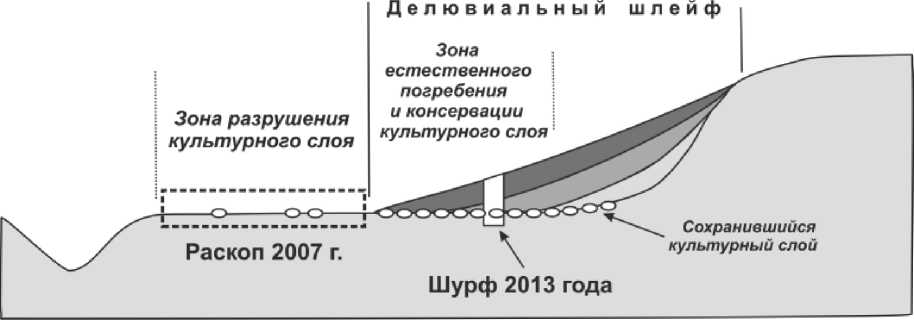

Статья посвящена разработке методики поиска поселений древних скотоводов в степной зоне юга России. Первые результаты применения нового подхода позволили выявить места хорошей сохранности культурного слоя одной из найденных стоянок - Большая Элиста 1 в Ростовской области. Показано, что в условиях пустынных степей культурный слой стоянок может сохраняться только в области тылового шва склонов в местах роста делювиальных шлейфов.

Пустынно-степная зона, эпоха бронзы, подвижное скотоводство, стоянки, культурный слой

Короткий адрес: https://sciup.org/148203760

IDR: 148203760 | УДК: 902/903.532

Текст научной статьи Стоянка большая Элиста 1. Теория и практика поиска и изучения поселений древних скотоводов в пустынно-степной зоне

Введение. К настоящему времени в изучении древностей эпохи бронзы в пустынно-степной зоне сложилась очень неоднозначная ситуация: на фоне заметного успеха в исследовании погребальных комплексов, сведения о поселенческих памятниках очень краткие и невыразительные. Возможно, это во многом определяется спецификой хозяйственной модели в пустынных степях – в этой зоне во все исторические периоды единственно возможной формой хозяйствования было подвижное скотоводство1.

Однако даже мобильный характер экономики предполагает какие-либо стационарные периоды, во время которых скот выпасается на достаточно ограниченной территории. Продол-

жительность этих стоянок определяется обилием корма и может варьировать в зависимости от продуктивности освоенной пастбищной территории. При сокращении ресурсной базы пастушеские группы становились более мобильными2.

По мере исчерпания кормовых ресурсов люди уходили в другие районы, возвращаясь на данное место лишь через такое время, которое было достаточно для возобновления растительного покрова используемых пастбищных угодий. В период, пока данная экологическая ниша могла обеспечивать скот кормом, у большей части населения не было необходимости двигаться за стадом, которое ежедневно возвращалось на ночевку в определенное место. В этом месте, предположительно, и находилась та часть пастушеских групп, которая не участвовала в выпасе скота, ведь сам процесс выпаса не требует большого количества людей3. Таким образом, в степи должны сохраняться остатки стационарного многократного пребывания коллективов людей – стоянок эпохи бронзы и раннего железного века. Однако сведений о такого рода памятниках чрезвычайно мало.

Результаты поиска поселений традиционными методами и раскопок малыми площадями стоянок в пустынно-степной зоне (на Южных Ергенях в Калмыкии) показали, что это были сезонные стоянки раннего железного века, располагавшиеся рядом с пастбищными угодьями, продуктивность которых максимальна с мая по август. Дентиновый и цементный анализ зубов домашних животных подтвердил, что на стоянках Гашун-Сала, Чилюта и Маныч люди проживали только в летнее время. На них не зафиксированы остатки жилищ, среди находок – фрагменты керамики. Тем не менее выделилась специализация: на стоянке Маныч найдены кости коров, на Гашун-Сале – коров, овец, лошадей и диких животных4.

Целенаправленный поиск поселений эпохи бронзы и раннего железного века на территории Калмыкии был предпринят М.А. Очир-Горяевой с коллегами5. Авторам удалось выделить несколько типов вероятных поселенческих памятников, приуроченных к различным ландшафтным зонам пустынной степи. Так, в пределах Ергенинской возвышенности отмечена приуроченность ме-стообнаружений керамики к северному берегу одной из степных рек. Выявлены следы практически полностью разрушенных поселенческих памятников по берегам крупных водоемов в районе Сарпинских озер и по берегам лиманов в Прикаспийской низменности. Однако в работе не обсуждается культурная принадлежность обнаруженных местонахождений, не проанализирована керамика, не приводятся 14С данные. Это затрудняет атрибуцию таких памятников как вероятных стоянок бронзового века.

На сегодняшний день к эпохе ранней бронзы (2900-2700 гг. до н. э.), вероятно, можно отнести только поселение Ергенинское, в слоях которого найден диоритовый топор6. На площади 107 м2 был вскрыт сохранившийся, по мнению авторов, культурный слой, залегающий непосредственно под дерном, и содержащий фрагменты керамики, расколотые кости, пряслица. Отмечены следы столбовых ям, что позволило говорить о стационарных постройках. В то же время насыщенность слоя артефактами весьма невелика и составляет чуть более 3 фрагментов керамики на 1 м2 раскопа при довольно большом количестве костей животных (определения остеологического материала не приводятся).

На данный момент это все известные работы по изучению поселений древних пастушеских групп в пустынно-степной зоне.

Целенаправленные разведочные работы по поиску поселенческих памятников эпохи бронзы - раннего железного века проводятся Степной археологической экспедицией ГИМ в Ремонтнен-ском районе Ростовской области с 2006 г. Район исследования расположен в пустынно-степной зоне в пределах Сальско-Манычской гряды (западная часть Ергенинской возвышенности). Климат района умеренно континентальный. Среднегодовая норма атмосферных осадков 300350 мм. Рельеф полого-волнистый, поверхность расчленена балками и оврагами. Почвообразующие породы представлены лессовидными карбонатными засоленными суглинками. В растительном покрове преобладают полынно-злаковые ассоциации. В составе современного почвенного покрова доминируют светло-каштановые почвы различной степени солонцеватости и засоленности, а также солонцы.

В геоморфологическом отношении территория относится к Доно-Сальской равнине, которая очень полого понижается с востока и юга на северо-запад. Равнину прорезают балки – притоки р. Сал, глубиной вреза 10-20 м. Склоны балок задернованы. Редко встречаются овраги, глубиной до 5 м, длиной в десятки метров. В долинах выделяются две пойменные террасы высотой 3,5-4,0 и 5,5-6,5 м. Нижняя из террас выражена слабо и в верховьях в районе с. Ремонтное практически не устанавливается. Верхняя пойменная терраса формировалась в нижнем-среднем голоцене7. В крупных долинах выделяются несколько надпойменных террас (высотой 20 и более метров), осложненные мощными делювиальными шлейфами и перекрытые покровными отложениями.

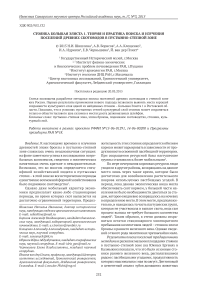

Во время разведочных работ в балке Большая Элиста были обнаружены следы стоянки, названной Большая Элиста 1 (рис. 1). В геоморфологическом плане она расположена на фрагменте верхней пойменной террасы, высота над тальвегом балки 3 м, абсолютная высота 126 м. Площадка поселения защищена с севера и востока крутыми и высокими склонами балки, с восточной стороны переходит в склон водораздела.

Территория, где расположен памятник, представляет собой малоиспользуемое естественное пастбище для выпаса мелкого рогатого скота. В составе фитоценоза доминируют – типчак (Festuca valesiaca), полынь белая (Artemisia lercheana), ковылок (Stipa lessingiana), житняк пустынный (Agropyron desertorum), ковыль Лессинга ( Stipa lessingiana ), встречены бобовые, гвоздичные, мальвовые, лютиковые, яснотко-вые, крестоцветные: сокирки полевые ( Consolida regalis ) , шалфей эфиопский ( Salvia aethiopis ) , смолевка высокая ( Coronilla varia ) , гвоздика жесткая ( Diantus rigidus ) , лютик иллирийский ( Ranunculus illyricus ), воробейник полевой ( Buglossoides arvensis ), хориспора нежная ( Chorispora tenella ), ирис карликовый (Iris pumila).

На памятнике был собран подъемный материал, представленный мелкими фрагментами лепной керамики.

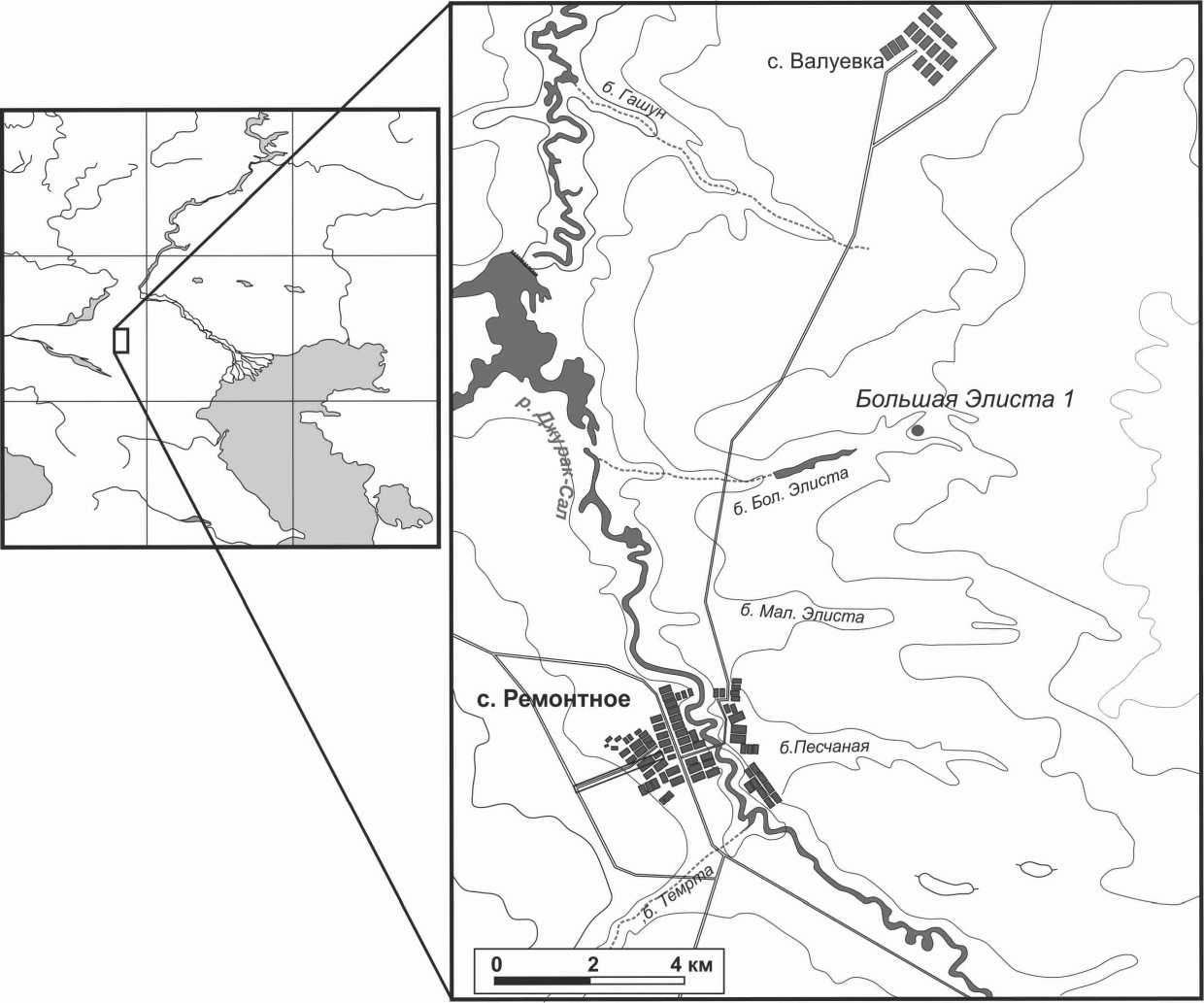

Приблизительные размеры мысовой площадки, на которой была обнаружена керамика, составляют 40×45 м (рис. 2). На территории поселения были заложены шурфы в трех различных точках. В центре площадки с небольшим смещением к южной оконечности был заложен шурф 1×1 м (шурф №1), ориентированный по сторонам света. В этом шурфе выявлены следующие стратиграфические элементы.

С поверхности залегает слой дернины мощностью до 1-2 см. Под ним расположен гумусовый

Рис. 1. Космоснимок и план расположения стоянки Большая Элиста 1

горизонт современной почвы мощностью до 20 см, представленный пепельно-серым легким суглинком с большим количеством корней.

С 20 до 38 см зафиксирован неоднородный по цвету слой (в массе темно-серый, во влажном состоянии до черного) плотного среднего суглинка, массивной глыбистой структуры, отличающийся от вышележащего слоя по цвету, структуре и гранулометрическому составу. Здесь зафиксированы фрагменты керамики и небольшие вкрапления угля. Керамика представлена тремя небольшими сильно затертыми фрагментами стенок лепных сосудов со следами заглаживания на внутренней стороне. На глубине 38-45 см залегает переходный суглинистый горизонт желтовато-серого цвета, глыбистой структуры; с глубины 45 см – материк, желтобурый глыбистый суглинок.

Далее в 15 м к юго-западу на предполагаемой периферии памятника был заложен контрольный шурф №2, размером 1×1 м (рис.2). Стратиграфия отложений аналогична описанной выше. Здесь также на глубине (25-50 см) были обнаружены мелкие фрагменты трубчатых костей животных, а на глубине 40 см – один фрагмент лепной ке- рамики. Цвет, структура и состав теста сходны с фрагментами, обнаруженными в шурфе №1.

С целью выявления границ памятника был заложен еще один шурф (№3) на южной стороне мыса (рис.2). Он располагался в 20 м к юго-юго-западу от шурфа №1, имел размеры 1×4 м и был ориентирован длинной стороной по линии запад-восток. В этом шурфе выявлена несколько большая мощность почвенного профиля, стратиграфия отложений в целом однотипная, материк располагался с глубины 74 см. На глубине 35-68 см лежали мелкие фрагменты керамики, аналогичные найденным в шурфах 1 и 2, и трубчатые кости животных.

Обнаруженные в шурфах кости являются фрагментами трубчатых костей животных – козы, овцы, лошади, коровы.

Итогом разведочных работ стало подтверждение наличия поселенческого памятника на данном участке, предварительно датированного эпохой бронзы – ранним железным веком.

Позднее в 2007 г. на данной территории были проведены раскопки малой площадью на выбранном в центре мыса участке, которые не внесли, однако, определенности в общую ситуацию. Количество находок было весьма незначительно,

Рис. 2. Топоплан стоянки Большая Элиста I и места расположения шурфов 2007 и 2013 гг.

расположение в профиле бессистемно, культурный слой не был обнаружен.

В итоге главный вопрос в поиске степных поселений – вопрос об условиях сохранности культурного слоя – остался открытым. Хорошо известно, что в пустынно-степной зоне в условиях изреженного растительного покрова (во многом вызванного самим фактом существования поселения) и высокой активности эрозионных процессов (также в определенной мере инициированных проживанием человека) происходит практически полное разрушение культурного слоя. В таких условиях культурный слой не перекрывается грунтом; мелкоземный вмещающий материал постепенно выносится, оставляя в экспонированном состоянии артефакты, которые, в свою очередь, разрушаются и перемещаются вследствие природных процессов. Такие находки и являются часто подъемным материалом и не всегда точно определяют место проживания древнего человека. По всей видимости, с такой ситуацией мы столкнулись при исследовании поселения Большая Элиста 1 в 2007 г.

Стало очевидно, что для поиска сохранившегося культурного слоя стоянок древних скотоводов необходимо разработать иной методический подход, основанный на понимании специфики эрозионно-аккумулятивных процессов в пустынно-степной зоне.

Разработка методики поиска поселений и первые результаты . Предположительно, в древности для стоянок в степи выбирались наиболее удобные места, обеспечивающие защиту от ветров, близость водных источников. Как уже отмечалось выше, когда иссякали кормовые ресурсы прилегающих к стоянке пастбищ, люди шли дальше. В следующем цикле перемещений они могли вновь возвращаться на данную территорию и останавливаться на том же месте или поблизости, так как количество удобных для жизни площадок в степи весьма ограничено. В результате периодического обитания людей, пусть даже непродолжительного, но повторяющегося много раз, на данном месте должен был сформироваться культурный слой. Однако в результате проведенных в 2007 г. работ культурный слой не был выявлен.

Стало очевидно, что для обнаружения сохранившегося культурного слоя памятника необходимо использовать иные подходы, основанные на представлениях об особенностях протекания эрозионных процессов и накопления делювия в условиях пустынно-степной зоны.

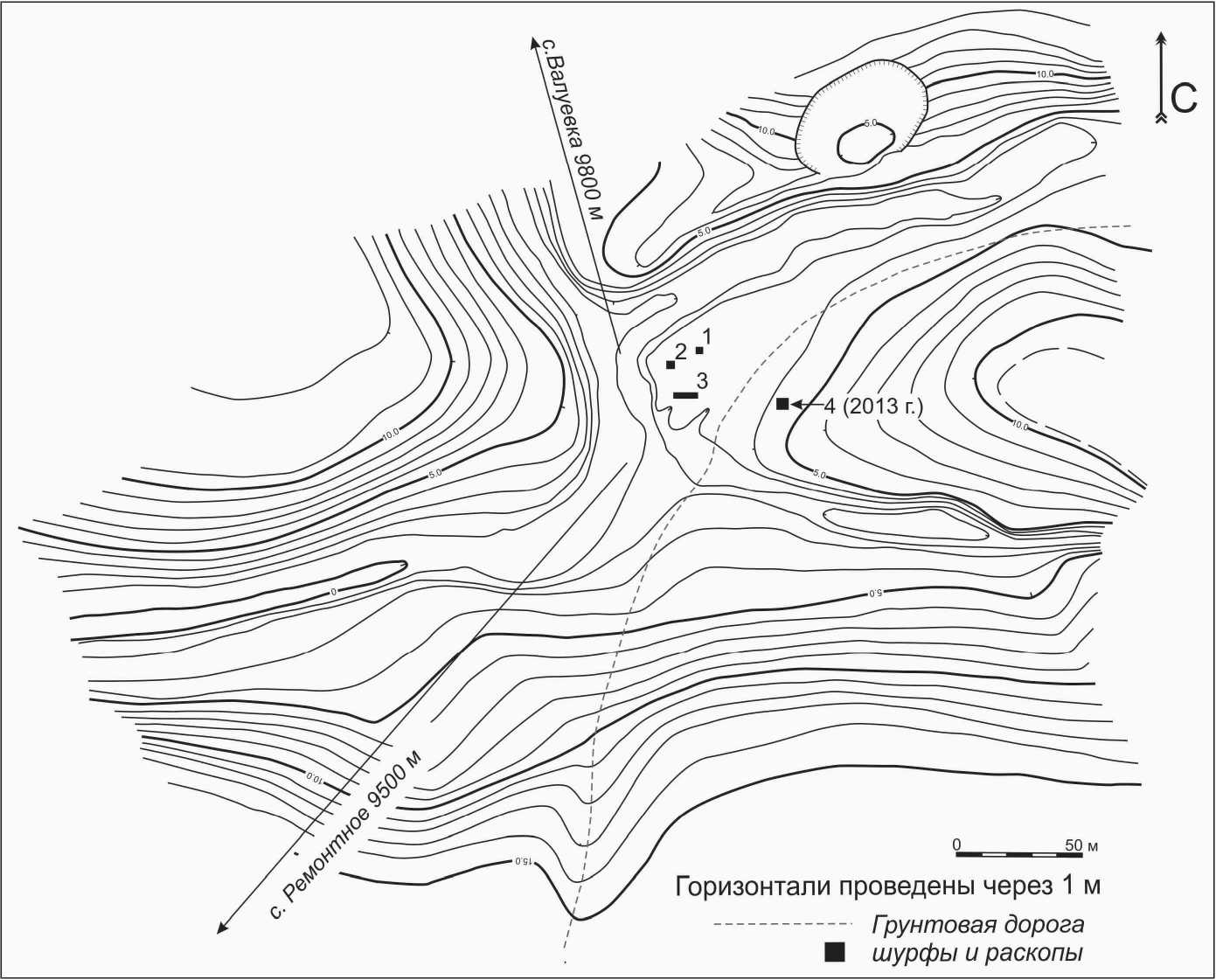

Следует отметить, что в таком регионе водораздельные пространства являются зоной ква-зиравновесного состояния и эрозии, в которой идет постоянный медленный снос мелкоземного материала, прерываемый кратковременными периодами стабилизации. Ниже по склону следует зона транзита, в которой также продолжаются процессы эрозии, но в меньшей мере, так как на этих участках в определенные периоды наблюдается стабилизация эрозионной активности и происходит лишь транзит грунтового материала. Ниже зоны транзита находится зона аккумуляции, в которой происходит отложение смытого материала и формирование делювиального шлейфа. Делювий (от латинского deluvio – смываю) – это наносы, образующиеся в нижних частях склонов в результате смыва дождевыми и талыми водами разрушенных почв и горных пород с верхних частей склонов. Если после зоны аккумуляции нет ограничивающих элементов рельефа (оврагов, водотоков) и склон переходит в относительно выровненную горизонтальную поверхность, то в этом случае интенсивность осадконакопления снижается, и территория начинает функционировать в квазиравновесном материал постепенно выносится, оставляя в экспонированном состоянии артефакты, которые, в свою очередь, разрушаются или перемещаются по профилю почвы вследствие природных процессов (по норам землероев, трещинам усыхания). Очевидно, именно в такой зоне располагались шурфы и раскоп 2007 г.

Однако на тех участках памятника, которые прилегали к склону, возможна консервация культурного слоя и его естественное погребение продвигающимся вперед делювиальным шлейфом. Именно в таких местах возможна наилучшая сохранность культурного слоя.

Таким образом, была сформулирована рабочая гипотеза о предполагаемом месте сохранения культурного слоя поселений. В основу ее было положено предположение, что в пустынно-степной зоне в условиях практически повсеместного преобладания эрозионных процессов сохранившийся культурный слой может присутствовать только в тех местах, где дневная поверхность почвы была перекрыта естественными грунтовыми наносами. Таким участком является тыловой шов террасы в области формирования делювиального шлейфа. Здесь в относительно короткий проме- состоянии.

В таких условиях культурный слой не перекрывается грунтом; мелкоземный вмещающий жуток времени почва перекрывается наступающим делювиальным шлейфом, сохранив следы присутствия древнего населения. Возможно, сам

Рис. 3 . Схема геоморфологической ситуации на поселении Большая Элиста 1 (А) и локализация сохранившегося культурного слоя под делювиальным шлейфом (Б)

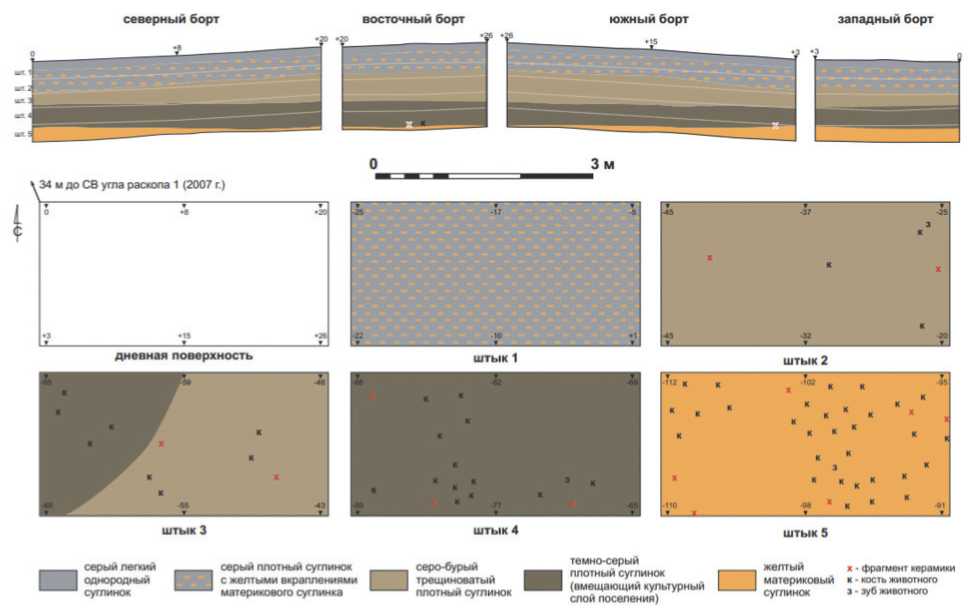

Рис. 4. Стратиграфия отложений в шурфе на стоянке Большая Элиста 1 и попластовое распределение находок

факт существования поселения в определенной мере способствовал более быстрому росту делювиального шлейфа – вследствие нарушения растительного покрова вокруг поселения и активизации эрозионных процессов (рис.3).

Практическая апробация методики поиска вероятного месторасположения сохранившегося культурного слоя под присклоновыми делювиальными шлейфами была апробирована в рамках полевых исследований Степной археологической экспедиции в 2013 г. на стоянке Большая Элиста 1. Предварительные результаты опубликованы в 2014 г.8

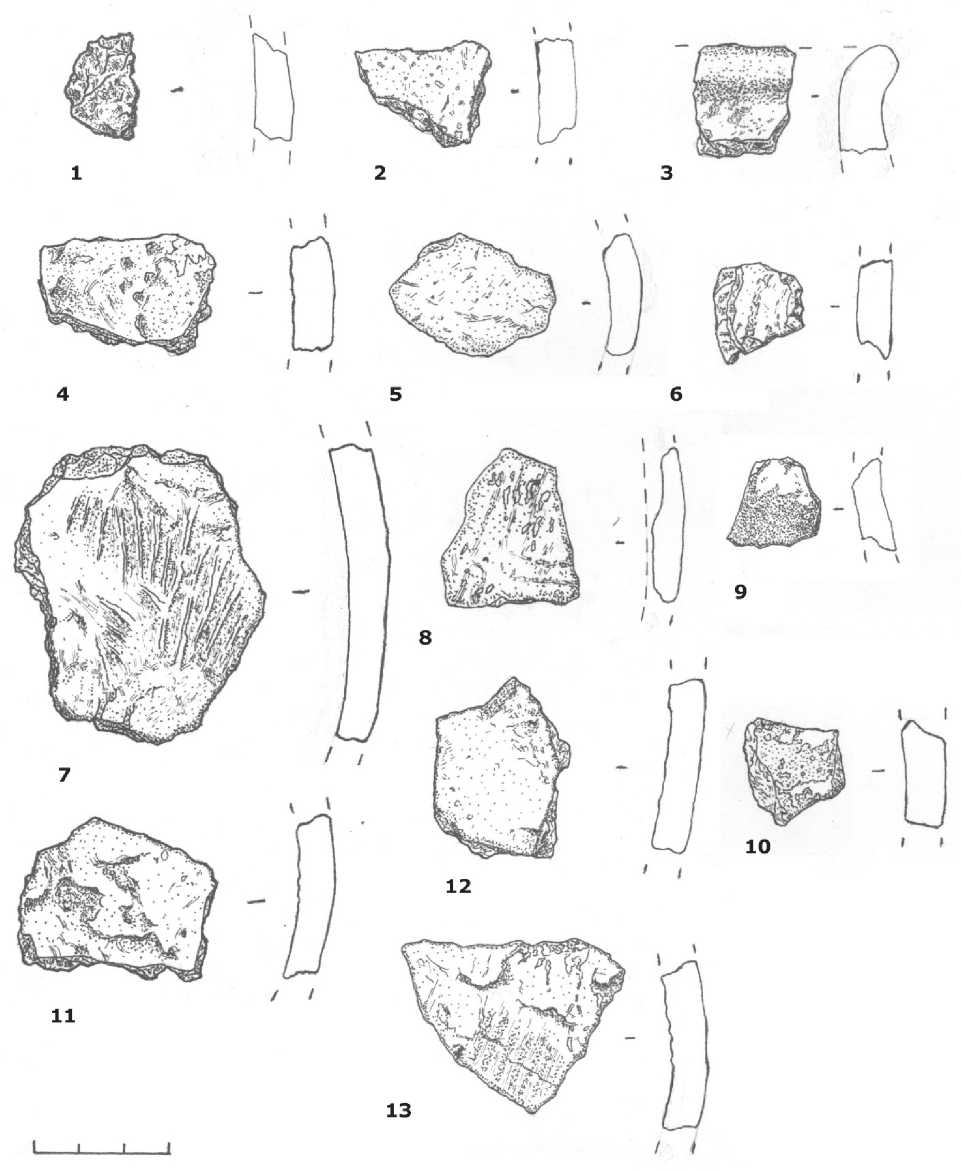

В области тылового шва террасы в нижней части склона был заложен шурф, стратиграфия отложений в котором имеет следующий вид (рис.4). Под слоем современного гумусового горизонта (слой 1) залегает верхняя часть – слой делювиального наноса, хорошо проработанная современным почвообразованием (слой 2). Нижележащий слой 3, в свою очередь, является основной делювиальной массой, перекрывшей первую низкую и некогда ровную террасу балки с горизонтальной поверхностью. Своим основанием этот слой перекрывает культуросодержащий (вмещающий) поселенческий слой 4. Предположительно, в результате эрозионных процессов был задет участок культуросодержащего слоя, находившийся в более высокой части мыса, так как в толще слоя 3 обнаружен археологический материал (4 фрагмента керамики, 11 фрагмен- тов костей и 1 зуб животного). Факт присутствия археологического материала, а также низкая концентрация находок (рис.5, 3, 6, 9, 10) и их залегание на разной глубине подтверждают их переотложенный характер.

Нижележащий слой 4 (темно-серый легкий суглинок) представляет собой собственно культурный или культуросодержащий (вмещающий) слой поселения. Он залегает строго горизонтально, его мощность – 26-36 см. В слое 4 сделаны основные находки: 9 фрагментов керамики (рис. 5, 1-2, 4-5, 7-8, 11-13), 44 фрагмента костей и 2 зуба животных. Наибольшая концентрация находок наблюдалась в нижней – предматериковой – части слоя, особенно в восточной части раскопа (табл.1).

Находки керамики из слоя 3 – мелкие, плохого обжига, часть из них явно пережжена. Фрагменты керамики из слоя 4, напротив, имеют в основном хороший обжиг (рис. 5, 7, 11, 12, 13). В частности, наиболее крупные с двухслойным черепком (внутренняя поверхность – темно-серая, с расчесами, внешняя – светло-коричневая) фрагменты напоминают по технике изготовления керамику эпохи средней бронзы. Большего в настоящее время, за неимением профильных и орнаментированных частей, сказать невозможно. Вполне вероятно, что разница в характере керамического материала из верхнего и нижнего слоев связана с их разновременностью. Однако, предполагая пере-отложенность находок из делювиального слоя 3, хронологическую взаимосвязь верхних и нижних

Рис. 5 . Керамика из шурфов на стоянке Большая Элиста

материалов определить затруднительно.

Фрагмент кости лошади из пласта 5 был продатирован в Гронингенской 14С лаборатории (табл. 2). Радиоуглеродный возраст образца кости лошади, обнаруженной в нижнем слое шурфа, относится к эпохе степного энеолита, что подтверждается 14С датами, полученными и по энео-литическим погребениям из курганов Песчаный и Сухая Термиста, и находками фрагментов эне-олитической керамики на поверхности почвы на стоянке. 14С возраст по кости быка, происходящей из верхнего пласта, соответствует раннему железному веку (табл. 2). Вероятно, небольшой, но очень удобный мыс в балке Большая Элиста был привлекателен для степных пастухов, проживавших в регионе в разные исторические эпохи.

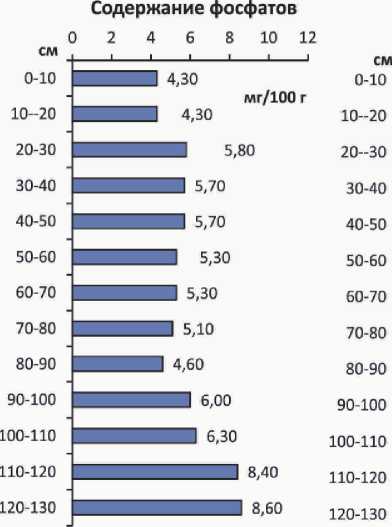

Результаты химических анализов почвы из шурфа представлены на рис. 6. В данном разрезе наиболее информативным оказалось профильное распределение содержания фосфатов. Известно,

Таблица 1. Распределение находок по пластам в шурфе на стоянке Большая Элиста 1

|

штык |

фрагменты керамики |

кости животного |

зубы животного |

|

1 |

- |

- |

- |

|

2 |

2 |

3 |

1 |

|

3 |

2 |

8 |

- |

|

4 |

3 |

13 |

1 |

|

5 |

6 |

31 |

1 |

|

всего: |

13 |

55 |

3 |

Таблица 2. Радиоуглеродный возраст образцов кости из шурфа на стоянке Большая Элиста 1

|

Лабораторный индекс |

Образец |

Радиоуглеродный возраст |

Интервал калиброванного возраста, на 1а, лет назад (ВР) Начало - конец вероятность |

|

Gr-51016 |

кость лошади, пласт 5 |

5260±35 |

[4225 BC:4206 BC] 0,144887 [4163 BC:4130 BC] 0,251807 [4111 BC:4108 BC] 0,021852 [4072 BC:4035 BC] 0,304714 [4024 BC:3992 BC] 0,27674 |

|

GrA-38934 |

кость быка, пласт 1 |

2425 ± 35 |

[701 BC:696 BC] 0,029281 [538 BC:410 BC] 0,970719 [2359 BP:2487 BP] 0,970719 [2645 BP:2650 BP] 0,029281 |

что содержание фосфатов является основным показателем, используемым для установления факта продолжительного пребывания древнего населения на определенной территории9. Обогащение почвы фосфатами не может происходить в результате естественных причин; только человек, концентрируя вокруг себя продукты с высоким содержанием белков и жиров, может достоверно изменять содержание фосфатов в почве. В этой связи весьма показательным является изменение содержания фосфатов с глубиной в шурфе на поселении Большая Элиста 1. Как видно из рис. 6, в слое на глубине 110-120 см отмечается достоверное увеличение содержания фосфатов, что свидетельствует о хорошей сохранности культурного слоя. В этом же слое резко возрастает

Рис. 6. Некоторые химические и микробиологические свойства почв на стоянке Большая Элиста 1

встречаемость археологического материала. Это является еще одним подтверждением наличия на данном участке хорошо сохранившегося культурного слоя.

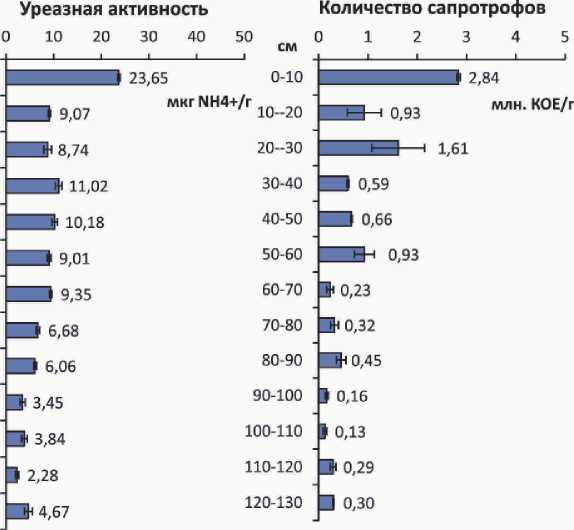

Впервые для культурного слоя поселений пустынно-степной зоны проведены почвенные микробиологические исследования. Показано некоторое увеличение уреазной активности в слое 120-130 см, что соответствует энеолитическому периоду функционирования стоянки. Высокий уровень уреазной активности в культурных слоях, скорее всего, связан с содержанием скота, поскольку в почвы загонов с навозом и другими органическими материалами поступает большое количество мочевины, в результате чего происходит достоверное увеличение активности фермента уреазы, ответственного за гидролиз этого соединения10. Факт повышения уреазной активности в культурных слоях показан для ряда памятников эпохи средневековья11. В данном случае обнаружение уреазной активности в слоях столь значительного возраста позволяет говорить о весьма интенсивном попадании в почву мочевины в период функционирования памятника в то время. Второй пик уреазной активности соответствует более поздним этапам функционирования стоянки и приурочен к уровню 30-50 см от современной поверхности.

Еще одним микробиологическим показателем, тесно связанным с присутствием человека на археологических объектах, является численность сапротрофных микроорганизмов. Показатель численности сапротрофных бактерий является одним из основных индикаторов степени загрязнения окружающей среды. Наиболее существенное возрастание этой группы микроорганизмов происходит при внесении в почву различных органических материалов12. В шурфе на стоянке Большая Элиста 1 отмечено четыре периода резкого возрастания численности сапротрофов – это слой 110-130 см, после чего следует уменьшение значений в вышележащем слое. Второй пик приурочен к слою 80-90 см, с последующим уменьшением; третий пик пришелся на период формирования слоя 50-60 см, и четвертый – в слое 20-30 см. Высокая численность сапротрофов в верхнем слое связана с современным загрязнением почвы. Возможно, эти пики численности сапротрофов свидетельствуют о периодах наиболее активного использования территории стоянки.

Заключение. Таким образом, полученные первые результаты по поселению Большая Элиста 1 показали, что в условиях пустынно-степной зоны культурный слой древних стоянок сохраняется только у подножья склонов в области тылового шва, где происходит накопление эрозионного материала и рост делювиального шлейфа. На выровненных мысовых участках культурный слой не сохраняется. Сам факт обитания людей и скота на ограниченной территории являлся мощным средообразующим фактором, запускающим интенсивные эрозионные процессы в окрестностях стоянок. При такой ситуации сохранность культурного слоя возможна только при перекрывании его и растущим делювиальным шлейфом. Особенностью культурного слоя на стоянках древних скотоводов пустынно-степной зоны является малая степень антропогенной трансформации почвенного материала при явно выраженной эрозионной составляющей. При этом верхний слой погребенной почвы, вероятнее всего, оказывается эродированным в момент возникновения стоянки. Иными словами, культурный слой стоянок пастушеских коллективов эпохи бронзы и раннего железного века представляет собой мощную толщу гумусированного эрозионного материала с редкими включениями материала антропогенной природы – мелких фрагментов керамики и костей домашних животных.

Полученные данные позволяют по-иному взглянуть на стратегию поиска остатков культурных слоев поселений в сухостепной и в особенности пустынно-степной зоне.

ПРИМЕЧАНИЯ

-

1 Шишлина Н.И. Северо-Западный Прикаспий в эпоху бронзы (V-III тысячелетия до н.э.). Тр. ГИМ. Вып.165. М.: ГИМ, 2007. 399 с.

-

2 Wendrich W., Barnard H. The Archaeology of Mobility: Definitions and research approaches // The Archaeology of Mobility. Old World and New World Nomadism. Ed. by Hans Barnard and Willike Wendrich. Los Angeles: Cotsen Institute of Archaeology, UCLA, 2008. P.5.

-

3 Шишлина Н.И. Заметки о характере скотоводческого хозяйства в современной Республике Калмыкия // Степь и Кавказ (культурные традиции). Тр. ГИМ. Вып.97. М.: ГИМ, 1997. С.106-109.

-

4 Shishlina N.I., Gak E.I., Borisov A.V. Nomadic sites of the South Yergueni Hills on the Eurasian steppe. Models of seasonal occupation and production // The Archaeology of Mobility. Old World and New World Nomadizm. Los Angeles: Cotsen Institute of Archaeology, UCLA, 2008. P.230-249.

-

5 Очир-Горяева М.А., Бросседер У . Поселения в степи. Проблемы изучения и интерпретации // Вестник Прикаспия: археология, история, этнология. Вып.1. Элиста, 2008. С.42-51.

-

6 Очир-Горяева М.А., Кекеев Э.А. Археологические раскопки поселения эпохи бронзы Ергенинское // Вестник Калмыцкого института гуманитарных исследований РАН. №4. Элиста, 2013. С.18-26.

-

7 Геология СССР . Т.46. Ростовская, Волгоградская, Астраханская области и Калмыцкая АССР. М.: Недра, 1969.

-

8 Борисов А.В., Шишлина Н.И., Клещенко А.А., Идрисов И.А . Сезонные стоянки эпохи бронзы в пустынных степях Северного Прикаспия: Проблемы поиска и интерпретации материала // Материалы международной научной конференции по археологическому почвоведению, посвященной памяти В.А. Демкина. Пущино: Изд-во ООО «Фотон-век», 2014. С. 86-90.

-

9 Edit R.C. Detection and estimation of anthroposoils by phosphate analysis // Science. 1997. V.197; Sahchez A., Canabate M.L. Phosphorus analysis at archaeological sites: an optimization of the method and interpretation of the results // Archeometry. 1996. V.38. N.1. P.151-164; Демкин В.А., Дьяченко А.Н. Итоги палеопочвенного изучения поселения «Ерзовка-1» в Волгоградской области // РА. №3. 1994. С.216-222.

-

10 Dick R. P., Rasmussen P.E., Kerle E.A. Influence of long-term residue management on soil enzyme activities in relation to soil chemical properties of a wheat-fallow system // Biology and Fertility of Soils. 1988. V.6. P.159-164; Garcia C., Hernandez T., Albaladejo J., Castillo V., Roldan A . Revegetation in semiarid zones: influence of terracing and organic refuse on microbial activity // Soil Sci Soc. 1998. V.62. P.670-676; Kandeler E., Gerber H. Short-term assay of urease activity using colorimetric determination of ammonium // Biol Fertil Soils. 1988.V.6. P.68-72; Liu E.,

Yan C., Mei X., Wenqing H., Bing S. H., Ding L., Liu Q., Liu S., Fa T. Long-term effect of chemical fertilizer, and manure on soil chemical and biological properties in northwest Chine // Geoderma. 2010. V.158. P.173-180; Moeskops B ., Sukristiyonubowo D., Buchan S., Sleutel L., Herawaty E., Husen R., Saraswati D., Setyorini S., de Neve. Soil microbial communities and activities under intensive organic and conventional vegetable farming in West Java, Indonesia // Appl. Soil Ecol. 2010. V.45. P.112-120.

-

11 Chernysheva E.V., Korobov D.S., Khomutova T.E., Borisov A.V. Urease activity in cultural layers at archaeological sites // Journal of Archaeological Science. Vol.57. 2015. P.24-31.

-

12 Мишустин Е.Н., Перцовская М.И., Горбов В.А. Санитарная микробиология почвы. М.: Наука, 1979; Лысак Л.В., Сидоренко Н.Н., Марфенина О.Е., Звягинцев Д.Г. Микробные комплексы городских почв // Почвоведение. 2000. №1. С.80-85.

BOLSHAYA ELISTA 1 TEMPORARY CAMP. THEORY AND PRACTICE OF STUDYING OF THE SETTLEMENTS OF ANCIENT HERDERS IN THE DESERT-STEPPE AREAS

-

1 State Historical Museum, Moscow

-

2 , 5 Institute of Physicochemical and Biological Problems in Soil Science of the Russian Academy of Sciences, Pushchino, Moscow Region 3 Institute of Archaeology, Russian Academy of Sciences, Moscow

-

4 Institute of Geology, Dagestan Scientific Center, Academy of Sciences, Makhachkala

Список литературы Стоянка большая Элиста 1. Теория и практика поиска и изучения поселений древних скотоводов в пустынно-степной зоне

- Шишлина Н.И. Северо-Западный Прикаспий в эпоху бронзы (V-III тысячелетия до н.э.). Тр. ГИМ. Вып.165. М.: ГИМ, 2007. 399 с.

- Wendrich W., Barnard H. The Archaeology of Mobility: Definitions and research approaches//The Archaeology of Mobility. Old World and New World Nomadism. Ed. by Hans Barnard and Willike Wendrich. Los Angeles: Cotsen Institute of Archaeology, UCLA, 2008. P.5.

- Шишлина Н.И. Заметки о характере скотоводческого хозяйства в современной Республике Калмыкия//Степь и Кавказ (культурные традиции). Тр. ГИМ. Вып.97. М.: ГИМ, 1997. С.106-109.

- Shishlina N.I., Gak E.I., Borisov A.V. Nomadic sites of the South Yergueni Hills on the Eurasian steppe. Models of seasonal occupation and production//The Archaeology of Mobility. Old World and New World Nomadizm. Los Angeles: Cotsen Institute of Archaeology, UCLA, 2008. P.230-249.

- Очир-Горяева М.А., Бросседер У. Поселения в степи. Проблемы изучения и интерпретации//Вестник Прикаспия: археология, история, этнология. Вып.1. Элиста, 2008. С.42-51.

- Очир-Горяева М.А., Кекеев Э.А. Археологические раскопки поселения эпохи бронзы Ергенинское//Вестник Калмыцкого института гуманитарных исследований РАН. №4. Элиста, 2013. С.18-26.

- Геология СССР. Т.46. Ростовская, Волгоградская, Астраханская области и Калмыцкая АССР. М.: Недра, 1969

- Борисов А.В., Шишлина Н.И., Клещенко А.А., Идрисов И.А. Сезонные стоянки эпохи бронзы в пустынных степях Северного Прикаспия: Проблемы поиска и интерпретации материала//Материалы международной научной конференции по археологическому почвоведению, посвященной памяти В.А. Демкина. Пущино: Изд-во ООО «Фотон-век», 2014. С. 86-90.

- Edit R.C. Detection and estimation of anthroposoils by phosphate analysis//Science. 1997. V.197

- Sahchez A., Canabate M.L. Phosphorus analysis at archaeological sites: an optimization of the method and interpretation of the results//Archeometry. 1996. V.38. N.1. P.151-164

- Демкин В.А., Дьяченко А.Н. Итоги палеопочвенного изучения поселения «Ерзовка-1» в ВолгогРАдской области//РА. №3. 1994. С.216-222.

- Dick R. P., Rasmussen P.E., Kerle E.A. Influence of long-term residue management on soil enzyme activities in relation to soil chemical properties of a wheat-fallow system//Biology and Fertility of Soils. 1988. V.6. P. 159-164

- Garcia C., Hernandez T., Albaladejo J., Castillo V., Roldan A. Revegetation in semiarid zones: influence of terracing and organic refuse on microbial activity//Soil Sci Soc. 1998.V.62. P.670-676

- Kandeler E., Gerber H. Short-term assay of urease activity using colorimetric determination of ammonium//Biol Fertil Soils. 1988.V.6. P.68-72

- Liu E., Yan C., Mei X., Wenqing H., Bing S. H., Ding L., Liu Q., Liu S., Fa T. Long-term effect of chemical fertilizer, and manure on soil chemical and biological properties in northwest Chine//Geoderma. 2010. V.158. P.173-180

- Moeskops B., Sukristiyonubowo D., Buchan S., Sleutel L., Herawaty E., Husen R., Saraswati D., Setyorini S., de Neve. Soil microbial communities and activities under intensive organic and conventional vegetable farming in West Java, Indonesia//Appl. Soil Ecol. 2010. V.45. P.112-120.

- Chernysheva E.V., Korobov D.S., Khomutova T.E., Borisov A.V. Urease activity in cultural layers at archaeological sites//Journal of Archaeological Science. Vol.57. 2015. P.24-31.

- Мишустин Е.Н., Перцовская М.И., Горбов В.А. Санитарная микробиология почвы. М.: Наука. 1979

- Лысак Л.В., Сидоренко Н.Н., Марфенина О.Е., Звягинцев Д.Г. Микробные комплексы городских почв//Почвоведение. 2000. №1. С.80-85.