Стоматологическая реабилитация пациентов с сочетанной патологией окклюзии и дисфункцией височно-нижнечелюстного сустава

Автор: Шемонаев В.И., Михальченко Д.В., Кузнецова О.А., Климова Т.Н., Порошин А.В.

Журнал: Волгоградский научно-медицинский журнал @bulletin-volgmed

Рубрика: Стоматология

Статья в выпуске: 2 (38), 2013 года.

Бесплатный доступ

В статье изложена концепция лечения синдрома болевой дисфункции ВНЧС, дано представление о сплинт-терапии и приведен клинический пример лечения пациента с сочетанной патологией окклюзии и дисфункции ВНЧС.

Дисфункция внчс, окклюзия, сплинт-терапия

Короткий адрес: https://sciup.org/142149040

IDR: 142149040 | УДК: 616.314-089.23:616.742.7

Текст научной статьи Стоматологическая реабилитация пациентов с сочетанной патологией окклюзии и дисфункцией височно-нижнечелюстного сустава

В клинической практике врача-стоматолога часто встречаются нарушения окклюзии зубных рядов на фоне дисфункции височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС) .

По данным В. А. Хватовой (2005), от 27 до 76 % пациентов, обращающихся к стоматологам, предъявляют жалобы на нарушение функции ВНЧС [6, 7].

Следует отметить, что не всегда между патологией окклюзии и височно-нижнечелюстного сустава прослеживается четкая взаимосвязь. Однако известно, что нормализация смыкания зубов улучшает или благоприятствует физиологической работе суставных элементов [1, 4].

В терминологическом словаре В. Н. Трезу-бова (2002) дисфункция височно-нижнечелюстного сустава (гр. dys + лат. functio – нарушенная деятельность) определяется как расстройство деятельности сустава, при котором нет его очевидных морфологических изменений. Заболевание относится к разряду психосоматических, так как его проявление провоцируется хроническим стрессом [5].

И действительно, согласно данным литературы, в 70–89 % случаев синдром не связан с воспалительными процессами, а является обычным функциональным суставным нарушением, которое обусловлено изменениями в мягкотканых элементах: диске и задисковой зоне, капсулярно-связочном аппарате, латеральных крыловидных мышцах [1, 4, 5].

Важное значение приобретает гнатологиче-ская диагностика нарушений смыкания зубных рядов, основанная на данных об основных ориентирах, применяемых при конструировании искусственных зубных рядов и настройке регулируемых артикуляторов.

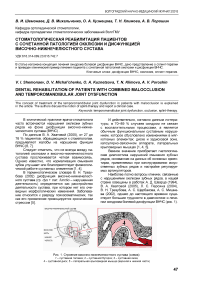

Наиболее полно вопросы клиники, связанные с нарушениями окклюзии зубных рядов, в нашей стране освещены в работах А. Д. Шварца (1994), В. А. Хватовой (2005), Л. С. Персина (2004), В. Н. Трезубова, А. С. Щербакова, А. С. Мишне-ва (2002), однако до настоящего времени существуют большие трудности в диагностике и лечении синдрома болевой дисфункции ВНЧС (рис. 1).

Рис. 1. Строение височно-нижнечелюстного сустава (схема):

1 – суставная головка; 2 – суставной бугорок; 3 – суставная ямка;

4 – суставной диск; 5 – латеральная крыловидная мышца (верхняя и нижняя части)

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Обосновать необходимость использования поэтапной функциональной диагностики и сплинт-терапии в стоматологической реабилитации пациентов с сочетанной патологией окклюзии и дисфункцией височно-нижнечелюстного сустава.

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Концепция лечения заболеваний ВНЧС складывается из комплекса мероприятий трех уровней.

I уровень включает в себя:

-

1. Терапевтическое лечение (лечение зубов, пародонта, слизистой оболочки полости рта).

-

2. Избирательное пришлифовывание зубов (при интактных зубных рядах).

-

3. Медикаментозную терапию (нестероидные противовоспалительные средства, транквилизаторы по назначению врача-терапевта или врача-невропатолога; внутримышечная инфильтрация болезненных участков жевательных мышц 0,25 % раствором лидокаина) и физиотерапию для снятия болевого синдрома (микроволновая терапия на область ВНЧС и флюктуоризация – импульсные токи на область жевательных мышц), затем – миогимнастику (комплекс упражнений, направленных на нормализацию движений нижней челюсти) [1, 4].

Если положительный эффект от проведенного лечения отсутствует, переходят к комплексу мероприятий II уровня , который включает применение лечебно-диагностических аппаратов (сплинт-терапия).

При отсутствии положительной динамики переходят к комплексу мероприятий III ур овня , состоящего из оперативных методов лечения ВНЧС.

Рис. 2. ВНЧС-трейнер

Кроме того, все известные на сегодняшний день окклюзионные шины могут быть стандартными или индивидуально изготовленными, а также съемными, условно съемными и несъемными.

Применение окклюзионных шин может привести к ряду осложнений:

-

– изменению окклюзионной высоты, что не всегда показано;

-

– функциональной недостаточности пародонта и подвижности зубов при длительном применении;

-

– ортодонтическому эффекту «выдвижения» одних и «вколачивания» других зубов.

-

– критериями достижения лечебного эффекта являются:

Составляя план лечения, необходимо учитывать особенности патогенеза и клинической картины синдрома болевой дисфункции ВНЧС конкретного пациента.

Одной из основных целей лечения больных с синдромом болевой дисфункции ВНЧС является нормализация пространственного положения нижней челюсти за счет избирательного пришлифовывания и применения окклюзионных шин (сплинт-терапия) [3].

Сплинт-терапия – комплекс лечебных мероприятий, направленных на нормализацию функционирования мышечно-связочного компонента жевательного аппарата и соотношения структур ВНЧС, посредством окклюзионной шины [7].

Из всего многообразия окклюзионных шин можно выделить 3 в ид а лечебно-диагностических аппаратов в зависимости от степени перекрытия жевательной поверхности зубов; материала, из которого они изготовлены; целевого назначения аппарата.

К первому виду относятся аппараты с перекрытием всех зубов (каппы); аппараты, создающие окклюзионный контакт на отдельных зубах (накусочные пластинки); а также нёбные пластинки, не препятствующие смыканию зубов (плацебо-шины).

Шины могут быть изготовлены из пластмассы (горячей и холодной полимеризации, термопластов, вакуумформовочным методом), металла (сплава с содержанием золота и серебра).

По целевому назначению различают релаксационные (ВНЧС-трейнеры) (рис. 2), разобщающие, стабилизирующие (рис. 3) и репозиционные (центрирующие) шины.

«ti«".'«Ики 1

Рис. 3. Стабилизирующая шина в полости рта

-

– снижение болевого синдрома;

-

– комфорт при жевании;

-

– отсутствие боли при пальпации мышц и ВНЧС;

-

– стабильное положение нижней челюсти в центральном соотношении.

При комплексной стоматологической реабилитации пациентов с дисфункцией ВНЧС возникает проблема адаптации к новой окклюзии, особенно в случаях тотального протезирования или ортодонтического лечения. Исходя из опыта диагностики и лечения таких пациентов, можно сказать, что неполная диагностика или ее отсутствие по разным причинам, как правило, приводит к невозможности пациенту полностью адаптироваться к созданной окклюзии. В случае стоматологического лечения пациентов с дисфункцией ВНЧС наиболее эффективным подходом является использование поэтапной функциональной диагностики и сплинт-терапии, которая позволяет получить наиболее точные ориентиры для построения окклюзии зубных рядов, исходя из имеющихся анатомических и функциональных особенностей стоматогнати-ческой системы [2].

Для наглядности, описанный лечебный алгоритм можно проследить на представленном клиническом случае пациентки с синдромом болевой дисфункции ВНЧС, которой проведен комплекс лечебных мероприятий I-го и II-го уровней, и достигнут стабильный положительный результат.

Клинический случай

Пациентка А., 52 лет, направлена в клинику на консультацию по поводу синдрома болевой дисфункции ВНЧС и возможности проведения протетического лечения. Пациентка предъявляла жалобы на стираемость передних зубов, затрудненное пережевывание пищи, боль и щелканье в околоушных областях с двух сторон при открывании и закрывании рта.

По данным внешнего осмотра лицо в пределах физиологической асимметрии, имеется смещение подбородка вправо, носогубные и подбородочная складки выражены в пределах возрастной нормы. В состоянии относительного физиологического покоя определяется межокклюзионное пространство в пределах до 6 мм.

При пальпации в области суставов суставные головки прощупываются в суставных ямках; при протрузионных движениях нижней челюсти пальпаторно определяется крепитация слева. Легкая болезненность отмечается при пальпации сустава через левый наружный слуховой проход и латеральной крыловидной мышцы слева. Движение суставных головок несинхронное: левая суставная головка опережает правую. Открывание рта свободное, отмечается правосторонняя дефлекция.

В полости рта: отсутствуют 1.7, 1.6, 1.4, 1.1, 2.4, 2.6, 2.7, 2.8, 3.7, 3.6, 3.5, 3.1, 4.1, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8.

-

1.5, 2.5 – смещены вниз относительно окклюзионной плоскости на высоту бугров. 1.5, 2.5, 3.8 имеют медиальный наклон 10–15°.

-

1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3 – нёбные поверхности стерты в пределах дентина.

-

3.4, 3.3, 3.2, 4.2, 4.3, 4.4 – окклюзионные поверхности стерты до 1/ 3 длины коронки.

На рентгенограмме (рис. 4) при закрытом рте суставные головки занимают асимметричное положение в суставных ямках: справа верхнезадняя суставная щель несколько увеличена, слева отмечается незначительное сужение верхнепереднего отдела суставной щели. Костная структура суставных поверхностей не изменена. При широко открытом рте правая суставная головка находится на вершине суставного бугорка, а левая – в верхней трети заднего ската.

Рис. 4. Рентгенограмма височно-нижнечелюстного сустава пациентки на момент обращения в клинику

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

На основании клинико-рентгенологических исследований установлен диагноз: частичное отсутствие зубов (частичная вторичная адентия), подкласс II класса по Кеннеди на обеих челюстях, осложненное деформацией верхнего зубного ряда в области 1.5, 2.5 зубов – дентальной вертикальной I степени и дентальной горизонтальной деформацией I степени в области 1.5, 2.5, 3.8 зубов; локализованной повышенной сти-раемостью передних верхних зубов (вертикальная форма II степени) и передних нижних зубов (горизонтальная форма II степени) со снижением высоты нижнего отдела лица. Синдром болевой дисфункции височно-нижнечелюстного сустава легкой степени тяжести (по индексу Helkimo). Нарушение функции жевания, эстетики, речи.

Лечение данной пациентки было направлено на перестройку нервно-мышечного комплекса, выравнивание окклюзионно-артикуляционных взаимоотношений челюстей и установление суставных головок в оптимальное удобное положение в суставных ямках путем изготовления лечебно-диагностической окклюзионной шины – протеза на верхнюю челюсть с наклонной плоскостью по типу репозицион-ной для восстановления нижней трети лица и целостности верхнего зубного ряда, нор- ний и стабилизации положения нижней че- мализации окклюзионных взаимоотноше- люсти (рис. 5).

Рис. 5. Репозиционная окклюзионная шина-протез с наклонной плоскостью

Лечение окклюзионной шиной продолжалось в течение 3 месяцев, пациентка была обучена миогимнастике для укрепления жевательных мышц. В течение всего срока сплинт-терапии пациентка находилась под динамическим наблюдением с проведением корреции окклюзионных контактов, устранением преждевременных контактов, после чего патологические симптомы исчезли, суставные головки двигались синхронно, смещение нижней челюсти от срединной линии при открывании рта отсутствовало (рис. 6, 7).

На рентгенограмме после лечения (рис. 8) суставные головки приняли симметричное положение в суставных ямках при закрытом рте, а при открытом – располагались на вершинах суставных бугорков.

Рис. 6. Исходное состояние

Рис. 7. Окклюзионная шина-протез в полости рта

Рис. 8. Рентгенограмма пациентки с окклюзионной шиной

Результатом применения окклюзионной шины стали нормализация пространственного положения нижней челюсти и создание «протезного пространства», что создало благоприятный фон для восстановления функциональных окклюзионных взаимоотношений посредством постоянных протетических конструкций.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Важно подчеркнуть, что лечение больных с дисфункцией ВНЧС является очень сложной и многогранной проблемой. Здесь не может быть единой и простой схемы лечения, так как один и тот же правильный диагноз требует от врача воздействия на различные неблагоприятные факторы, вызвавшие и продолжающие поддерживать синдром болевой дисфункции ВНЧС у каждого больного. Выбор общей, правильной стратегии лечения с последовательным решением тактичес-ких задач является залогом успеха в стоматологической реабилитации таких пациентов.