Страхование как фактор обеспечения социально-экономической стабильности

Автор: Бондаренко Л.Н., Шор Д.М.

Журнал: Региональная экономика. Юг России @re-volsu

Рубрика: Финансовый механизм регулирования социально-экономического развития субъектов южного макрорегиона

Статья в выпуске: 1 (3), 2014 года.

Бесплатный доступ

В статье исследуются предпосылки и оцениваются перспективы развития страховой системы в субъектах ЮФО в условиях ВТО, выявляются ее сильные и слабые стороны, анализируются потенциальные возможности и раскрываются угрозы; уточняются наиболее значимые функции обеспечения социально-экономического развития южных регионов России с помощью механизма страхования.

Регион, юг России, страхование, угрозы, возможности, развитие, вто, страховые выплаты, агрострахование, страхование жизни

Короткий адрес: https://sciup.org/149130980

IDR: 149130980 | УДК: 368.8

Текст научной статьи Страхование как фактор обеспечения социально-экономической стабильности

Развитие страхования во многом способствует созданию инвестиционных ресурсов и обеспечению социально-экономической стабильности Южного федерального округа (далее — ЮФО). При этом потребность в формировании развитой страховой системы ЮФО (далее — ССЮФО) обусловлена следующими предпосылками:

-

1) обеспечением высокого качества жизни населения и устойчивых финансовых результатов предприятий;

-

2) стабильным характером развития общества, связанным с социально-экономической безопасностью его членов, основу которой составляет страховая защита;

-

3) экономическим ростом ЮФО, зависящим от инвестиционного потенциала, в формировании и реализации которого участвуют страховые организации;

-

4) инновационными процессами, интеграцией ЮФО в мировую финансовую систему.

Учитывая важность страхования в целях достижения высоких показателей развития ЮФО, разработана Стратегия социально-экономического развития ЮФО на период до 2020 года [8], в которой определены меры для контроля текущей ситуации на страховом рынке, в числе которых:

-

1) повышение надежности страхового рынка, обеспечивающего своевременное и полное возмещение ущерба и компенсацию потерь, связанных с природными, техногенными и социально-экономическими рисками;

-

2) регулирование отношений, возникающих между субъектами и участниками сельскохозяйственного страхования, а также предоставление государственной поддержки развитию системы страхования рисков в сельском хозяйстве;

-

3) определение механизмов взаимодействия государства и страховых организаций по совершенствованию процедур страхового надзора, защите прав потребителей страховых услуг, популяризации института страхования посредством разработки и реализации программы повышения страховой грамотности населения, совершенствованию отчетности страховых компаний, прежде всего, по международным стандартам (МСФО, US GAAP).

Наиболее значимые функции обеспечения социально-экономического развития ЮФО с помощью механизма страхования организуются посредством:

-

1) обеспечения общества денежными компенсациями при наступлении страховых случаев;

-

2) обеспечения стабильности в обществе за счет превентивных мероприятий по негативным событиям и сглаживания их последствий;

-

3) освобождения бюджета от расходов по ликвидации последствий экологических катастроф, техногенных аварий, стихийных бедствий и др.;

-

4) использования средств хозяйствующих субъектов при решении социальных задач общества через отчисления в государственные внебюджетные фонды;

-

5) расширения мотивации граждан к самостоятельному решению своих личных нужд стратегического характера (страхование жизни, здоровья и др.);

-

6) насыщения рынка долгосрочными финансовыми ресурсами при расширении страхования жизни [3; 4].

Для повышения эффективности и результативности реализации этих функций предполагается решение следующих задач:

-

1) выработка единой государственной страховой политики в ЮФО;

-

2) укрепление стабильности и надежности развития ССЮФО;

-

3) совершенствование форм и методов страхового надзора за деятельностью субъектов страхового дела;

-

4) совершенствование страховой инфраструктуры;

-

5) реинжиниринг и инжиниринг страховых продуктов;

-

6) содействие внедрению современных бизнес-процессов по информатизации и автоматизации страхового дела;

-

7) повышение страховой культуры и страховой грамотности субъектов страхового дела;

-

8) создание прозрачной информационной среды по страховому делу.

Ход решения этих задач в значительной мере находится под влиянием условий и последствий вступления России в ВТО. Однако определить все условия вступления России в ВТО достаточно сложно, а дать точную оценку последствий этого процесса для ССЮФО практически невозможно. При этом можно выделить сильные и слабые стороны дальнейшего развития ССЮФО (табл. 1).

Вступление России в ВТО открыло перед страховыми организациями определенные возможности, но в то же время повлекло за собой обоснованные угрозы развитию ССЮФО (см. табл. 2).

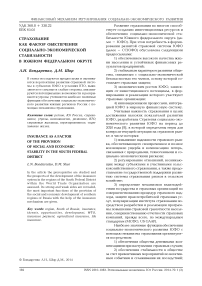

Сильные и слабые стороны, возможности и угрозы развития ССЮФО в условиях ВТО во многом подтверждают следующие статистические данные. Так, по состоянию на 2013 г. ЮФО занимает 6-е место из 8 федеральных округов по объему страховых премий и выплат. При этом за последние годы наблюдается прирост страховых премий и выплат. К примеру, в 2012 г. по сравнению с 2011 г. прирост страховых премий составил 23,3 %, а страховых выплат — 34,2 %. Данная тенденция свидетельствует о наращении объемов страховых операций в округе (см. рис. 1).

Таблица 1

Сильные и слабые стороны развития ССЮФО в условиях ВТО

|

Сильные стороны ССЮФО |

Слабые стороны ССЮФО |

|

|

Примечание. Составлено автором.

Таблица 2

Возможности и угрозы развития ССЮФО в условиях ВТО

|

Возможности развития ССЮФО |

Угрозы развитию ССЮФО |

страховых организаций;

|

|

Примечание. Составлено автором.

В отношении видового разнообразия страховых продуктов ЮФО отметим, что наибольшая доля в страховых премиях приходится на страхование имущества — в среднем 40 %, в том числе на сельскохозяйственное страхование — 6 %. Страховые премии по страхованию жизни составляют 6 % от общего объема премий.

Страховые выплаты также характеризуются превалирующей долей страхования имущества — в среднем 49 %, в том числе сельскохозяйственного страхования — 7 %. На страхование жизни приходится 3 % от общего объема выплат.

Именно сельскохозяйственное страхование определяет характерные признаки ССЮФО, так как на него приходится около 18 % всего отечественного рынка агрострахования.

На ЮФО приходится 11 % от общего объема заключенных договоров страхования, в том числе на Волгоградскую область — 1 %. Средняя страховая премия на душу населения по заключенным договорам страхования существенно варьируется внутри округа. Если в Краснодарском крае она составляет 3 тыс. руб., то в Волгоградской области — 2 тыс. рублей.

В целом ССЮФО в большей степени развивается за счет обязательных и вмененных страховых продуктов и демонстрирует высокую продуктовую диверсификацию. Основными драйверами роста страхового рынка ЮФО за 2012 г. стали страхование жизни и от несчастных случаев. Отдельно стоит отметить высокие темпы роста накопительного и инвестиционного страхования. Рынок КАСКО рос параллельно продажам новых автомобилей.

Вместе с тем показатели развития добровольного страхования в ЮФО, как и по всей стране, невысокие. Добровольное страхование физических лиц в России развито слабо: годовые затраты европейца на страхование жизни в среднем составляют 1000— 1500 евро, в России — порядка 6 евро в год [2].

Страховой рынок ЮФО высоко концентрирован. К примеру, на 50 крупнейших страховых компаний Юга суммарно приходится 95 % всех страховых взносов, собранных в ЮФО и СКФО за 6 мес. 2012 г. (без учета ОМС) [1]. Более того, концентрация рынка продолжает усиливаться в основном за счет ухода мелких страховых организаций, вызванного высокими

Рис. 1. Темпы прироста страховых премий и выплат в ЮФО

Примечание. Составлено автором по материалам ФСФР РФ.

нормативными требованиями к капиталу страховых организаций.

Лидирующие позиции на страховом рынке ЮФО, в частности, Волгоградской области, занимает компания Росгосстрах. Эта компания одна из немногих страховых компаний, работающих в Волгоградской области, предлагает широкий перечень продуктов по личному и имущественному страхованию.

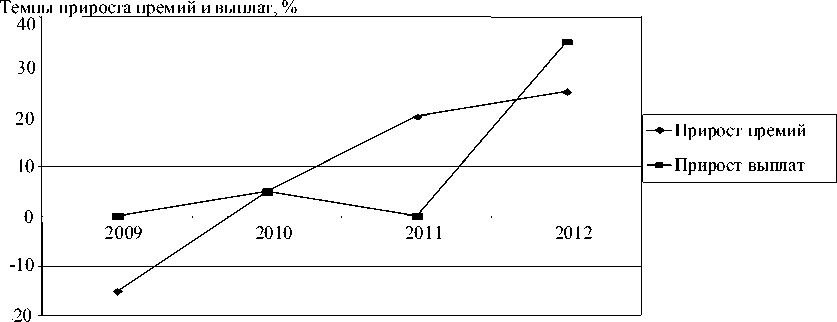

ССЮФО, наряду с организационной концентрацией, отличается и территориальной концентрацией. Так, в среднем на 80 % рынок сосредоточен в Краснодарском крае и Ростовской области, которые представлены региональными страховыми организациями ЮФО: 2 — в Краснодарском крае, 8 — в Ростовской области. При этом лидирующие позиции по размеру уставного капитала занимают страховые организации ОСАО «Кристалл», ООО СК «РОСЛЕС», ООО СК «СОЮЗ-ЖИЗНЬ» и ОАО СК «ЭНИ» (см. рис. 2).

Интенсивное развитие ССЮФО предполагает совершенствование действующих и введение новых страховых продуктов.

При введении новых страховых продуктов в обязательной форме необходимо учитывать:

-

1) экономическую целесообразность, обоснованность и выгодность страхования (по сравнению с другими инструментами управления рисками) и социально-экономическую значимость;

-

2) возможности для формирования необходимых для страхования статистической и информационной баз данных;

-

3) принятие рисков на страхование с учетом их природы, финансовой устойчивости, страховой организации и других факторов.

Особую значимость в совершенствовании страховых продуктов по добровольной форме имеет стимулирование развития долгосрочного страхования жизни. Вместе с тем, на сегодняшний день страхованию жизни присущи следующие отрицательные характеристики:

-

1) низкий уровень доверия к страхованию жизни;

-

2) ограниченность эффективных инструментов для инвестирования страховых резервов и собственных средств страховых организаций в долгосрочные инвестиционные объекты;

-

3) недостаточность действующих финансовых стимулов, в первую очередь налоговых, для активизации участия граждан и предприятий в страховании жизни.

Тенденции развития страхования жизни позволяют сделать прогноз о том, что в ближайшие годы произойдет закономерное выделение целевых групп страхователей и страховых продуктов в зависимости от потребительских предпочтений. Здесь возможны следующие варианты:

-

1. Страховая защита плюс гарантированная невысокая доходность. В данном случае норма доходности учитывается при расчете страховых тарифов. Она является постоянной в течение всего срока действия договора (продукты классического накопительного страхования жизни).

-

2. Страховая защита плюс гарантированная невысокая доходность плюс ежегодные бонусы от общего финансового результата страховой организации. Страховая организация отчисляет в виде бонуса часть прибыли в пользу страхователя, при этом бонус подлежит выплате только по окончании договора (продукты страхования жизни с участием страхователя в прибыли страховой организации).

-

3. Страховая защита плюс негарантированная доходность, соизмеримая с доходностью ПИФов (фондовое страхование жизни).

Отдельно заметим, что доля страховых продуктов с инвестиционной составляющей в общем объеме зарубежных рынков страхования жизни составляет 50 — 80 %. Такой высокий процент обусловлен следующими причинами:

-

1) возможностью получить различные виды страховой защиты и высокую доходность на длинных сроках страхования;

-

2) возможностью диверсифицировать инвестиционный риск между страховщиком и страхователем;

-

3) более высокой доходностью от инвестиций в паевые фонды по сравнению с традиционными для страховых организаций инвестиционными инструментами;

-

4) возможностью прямого участия страхователя в инвестициях;

-

5) дополнительными налоговыми льготами.

В ССЮФО в ближайшие годы вероятнее всего будут востребованы продукты классического страхования жизни и пенсии с фиксированной гарантированной нормой доходности в семьях с доходом на человека 25 000— 30 000 руб. в месяц. В то же время могут появиться продукты с участием страхователя в прибыли страховой организации (начисление ежегодных бонусов) или «короткие» страховые продукты с фиксированной доходностью, соизмеримой с доходностью по вкладам в банк. После наступления фазы экономического роста ЮФО страховые продукты с инвестиционной составляющей займут достойное место в страховых портфелях. Вместе с тем, для обес печения эффективного и устойчивого развития таких продуктов в ССЮФО необходимо провести ряд мероприятий. К ним можно отнести: 1) определение требований к ПИФам по страховым продуктам с инвестиционной составляющей; 2) внесение изменений в нормативные акты, регулирующие формирование и размещение страховых резервов по страхованию жизни; 3) определение требований к актуариям и актуарному заключению для организаций по страхованию жизни, продающим страховые продукты с инвестиционной составляющей [6; 7].

Высокий инвестиционный потенциал ЮФО, связанный с широкомасштабным строительством инфраструктурных, промышленных, туристических и спортивных объектов, предопределяет рост показателей имущественного страхования, прежде всего страхования строительно-монтажных работ, жилищных и спортивных объектов, агрострахования. Рост розничных продаж страховых продуктов во многом связан с активизацией развития банковского сектора в направлении расширения сотрудничества страховых организаций и банков по банкострахованию. Сотрудничество страховых организаций с банками позволяет модифицировать страховые продукты, создавать факторы, определяющие спрос на страховые продукты и услуги страхования. В ходе совместной деятельности страховых организаций и банков население и предприятия получают максимально удобный комплекс услуг, который может включать в себя страховые и банковские

Рис. 2. Страховые организации ЮФО, лидирующие по размеру уставного капитала

Примечание. Составлено автором по материалам ФСФР РФ.

услуги, дополняющие друг друга таким образом, чтобы в целом продуктивность обслуживания была достаточно высокой.

Отдельно остановимся на агростраховании, так как ЮФО является зоной рискованного земледелия (доля сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в округе составляет 1/3 ВРП) [5]. Сегодня существует ряд проблем, которые значительно ухудшают показатели развития сельскохозяйственного страхования:

-

1) сложности в проведении анализа показателей работы сельскохозяйственных товаропроизводителей для определения страховых взносов, рисков и возможных выплат;

-

2) низкие финансовые возможности сельскохозяйственных товаропроизводителей для оплаты страховых платежей;

-

3) неуверенность сельскохозяйственных товаропроизводителей в своевременном и полном страховом возмещении состоявшихся убытков;

-

4) низкая страховая грамотность сельскохозяйственных товаропроизводителей;

-

5) наличие проблем юридического и бюрократического характера, препятствующих заключению и исполнению договоров сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой;

-

6) неудовлетворенность объемом и качеством предлагаемой перестраховочной защиты в области сельскохозяйственного страхования.

В числе способов решения этих проблем:

-

1) создание эффективной системы нормативно-правового регулирования страхования урожая с государственной поддержкой;

-

2) обеспечение единства условий и правил страхования, тарифной политики и порядка выплаты страховых возмещений;

-

3) обеспечение перестрахования урожая и создание специальных страховых резервов, государственных гарантий возмещения ущерба хозяйствам;

-

4) повышение эффективности использования бюджетных средств за счет формирования положительного баланса финансовых отношений сельских хозяйств с системой страхования;

-

5) повышение уровня возмещения ущерба при гибели урожая за счет совокупных выплат по договорам страхования страховыми организациями и бюджетных государственных гарантий;

-

6) создание службы независимой экспертизы, специализирующейся на установлении причин гибели (повреждения) урожая и расчете размера ущерба;

-

7) подготовка кадров для системы страхования и ее информационного обеспечения.

Таким образом, сегодня есть и возможности, и разные направления во взаимодействии и кооперации страховых организаций и органов власти, способствующие активизации страхования в социально-экономическом развитии ЮФО. Наряду с финансируемым государством агрострахованием, примерами сотрудничества страховых организаций и государства могут быть:

-

1) участие в подготовке и реализации инвестиционных проектов, в которых заинтересованы страховые организации и власти ЮФО (например, создание страховщиками медицинских центров и их участие в модернизации существующих, строительство станций технического транспортного обслуживания);

-

2) сокращение аварийности на дорогах;

-

3) отслеживание уровня платежеспособности страховых организаций и предупреждение кризисных явлений с помощью организации системы саморегулирования на страховом рынке;

-

4) страхование отдельных категорий работников за счет средств регионального или муниципального бюджетов: коллективное страхование глав сельских администраций и муниципальных служащих от несчастных случаев; страхование народных дружинников на случай причинения вреда здоровью и имуществу в связи с исполнением принятых на себя обязанностей; пожарных; доноров крови и ее компонентов в краевых учреждениях здравоохранения; учителей и врачей, технического персонала; учащихся спортивных школ от несчастного случая.

Страховые организации как риск-менед-жеры способны существенным образом заполнить пробел в государственной политике, связанный с повышением эффективности управления промышленными рисками. В то же время коммерческие страховые организации часто не желают принимать на страхование инвестиционные и инновационные риски, неизменно сопутствующие процессу повышения эффективности производства, модернизации производственных мощностей и внедрению прогрессивных технологий. Государство могло бы выступить дополнительным гарантом для страховой организации при страховании инвестиционных и инновационных рисков. Таким образом, сотрудничество между государственными органами и страховыми организациями в рамках концепции государственночастного партнерства будет взаимовыгодным для обеих сторон и, в конечном итоге, будет способствовать дальнейшему развитию промышленности ЮФО.

Таким образом, страхование является одной из фундаментальных отраслей современной экономики, основой для формирования инвестиционного потенциала ЮФО. Вопросы совершенствования механизма государственного регулирования в направлении принятых обязательств по либерализации страхового рынка, защиты экономических интересов страхователей являются базовыми при формировании долгосрочной стратегии развития ССЮФО. Только при условии принятия законодательных и институциональных мер по поддержке отечественных страховых организаций можно ожидать высоких показателей социально-экономического развития ЮФО, повышения эффективности и прозрачности ССЮФО, более стремительного развития страховой инфраструктуры, повышения доступности страхования как в среднесрочной, так и долгосрочной перспективе.

Список литературы Страхование как фактор обеспечения социально-экономической стабильности

- Барсукова, А. Вмененный рост/А. Барсукова//Эксперт-Юг. -2012. -23 окт. -С. 4.

- Барсукова, А. Новые рекорды страхования/А. Барсукова. -Электрон. текст. данные. -Режим доступа: http://expert.ru/south/2013/21/novyie-rekordyi-strahovaniya/?n=43561 (дата обращения: 13.08.2013).

- Гончаров, О. Г. Страхование промышленных рисков в рамках государственно-частного партнерства/О. Г. Гончаров//Управление в страховой компании. -2008. -№ 2. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://www.lawmix.ru/bux/48779 (дата обращения: 23.07.2013). -Загл. с экрана.

- Гребенщиков, Э. С. Региональные программы развития и поддержки страхования: подходы и модели/Э. С. Гребенщиков//Финансы. -2008. -№ 10. -С. 43-47.

- Коренец, М. Количественных и качественных изменений на рынке сельхозстрахования пока не наблюдается/М. Коренец. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://www.agroinsurance.com/ru/agribusiness_insurance/?pid=4294#sthash.uhgHLDfl.dpuf (дата обращения: 12.09.2013). -Загл. с экрана.

- Никулина, Н. Н. Плюсы и минусы вступления в ВТО для национальной страховой системы России/Н. Н. Никулина, Л. Ф. Суходоева//Страховые организации: бухгалтерский учет и налогообложение. -2012. -№ 5. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://www.lawmix.ru/bux/39907 (дата обращения: 12.09.2013). -Загл. с экрана.

- Никулина, Н. Н. Национальная страховая система: сущность, стратегия развития/Н. Н. Никулина, Л. Ф. Суходоева, Т. Д. Березина//Страховые организации: бухгалтерский учет и налогообложение. -2008. -№ 5. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=PBI;n=116517 (дата обращения: 12.05.2013). -Загл. с экрана.

- Стратегия социально-экономического развития Южного федерального округа на период до 2020 г.: (утв. Распоряжением Правительства РФ от 05.09 2011 г. № 1538-р). -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/55084615/(дата обращения: 13.08.2013). -Загл. с экрана.