Страновые и фирменные преимущества в контексте формирования конкурентоспособности ведущих субъектов международного бизнеса

Автор: Мезинова И.А., Уманец В.А.

Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica

Рубрика: Экономика

Статья в выпуске: 6, 2025 года.

Бесплатный доступ

В условиях стремительно меняющейся глобальной экономической среды вопросы конкурентоспособности транснациональных корпораций (ТНК) приобретают ключевое значение. Данная статья посвящена анализу источников конкурентных преимуществ ТНК через призму концепций страновых (CSA) и фирменных (FSA) преимуществ. Исследование базируется на обобщении классических и современных теорий международного бизнеса, включая работы Р. Коуза, Э. Пенроуз, С. Хаймера, А. Чандлера, Дж. Даннинга и др. Особое внимание уделено матрице CSA/FSA А. Рагмана, позволяющей рассматривать конкурентоспособность компаний через призму взаимодействия внутренних и внешних источников и факторов конкурентных преимуществ. Также показана применимость матрицы в рамках рыночно, ресурсно, способностноориентированных подходов и других концепций, объясняющих источники и факторы конкурентных преимуществ фирм. Делается вывод о возрастающей роли подхода, основанного на способностях, в том числе динамических, как наиболее релевантного в условиях ускоренной трансформации мировой экономики под влиянием разнонаправленных трендов развития.

Конкурентные преимущества, страновые преимущества, фирменные преимущества, конкурентоспособность, транснациональные корпорации

Короткий адрес: https://sciup.org/149148455

IDR: 149148455 | УДК: 339.94 | DOI: 10.24158/tipor.2025.6.18

Текст научной статьи Страновые и фирменные преимущества в контексте формирования конкурентоспособности ведущих субъектов международного бизнеса

, ,

1,2Rostov State University of Economics, Rostov-on-Don, Russia , ,

Введение . Конкурентоспособность ‒ одно из ключевых понятий в экономической науке, которое охватывает способность экономических субъектов (государств, отраслей, предприятий) эффективно функционировать и превосходить конкурентов на рынке.

Теории конкурентных преимуществ фирм нацелены на объяснение, почему одни компании превосходят другие на рынке и сохраняют устойчивое лидерство в течение длительного времени, давая представление о факторах, которые позволяют им создавать и поддерживать конкурентные преимущества, и, следовательно, непосредственно об источниках формирования этих преимуществ. Развитие данных теорий прослеживается начиная с рикардианской трактовки процессов экономического взаимодействия между контрагентами, в том числе на межстрановом уровне (Рикардо, 2025). Хотя теория Давида Рикардо, а также других классиков и неоклассиков экономической мысли преимущественно фокусируется на макроуровне в контексте специализации труда, она, тем не менее, задает три определяющих принципа (1) альтернативные издержки; 2) абсолютные и сравнительные преимущества; 3) выгоды от торговли за счет специализации), которые эволюционно приводят к началу исследования природы фирм в контексте их международной деятельности.

В рамках теорий международного бизнеса понимание источников и факторов конкурентоспособности компаний базируется на основах, заложенных теориями фирмы Рональда Коуза и Эдит Пенроуз.

Здесь важно отметить, что в неоклассических теориях вопрос о причинах (природе) возникновения и функционирования фирм как таковой не ставился, подменяясь вопросом о «работе» производственной функции. Р. Коуз в какой-то степени продолжает данную линию, рассматривая фирму как элемент экономической системы в целом, а не как отдельный экономический субъект. Однако он вводит в оборот новый вид издержек – трансакционных, которые трактует как «издержки использования механизма цен» и «издержки осуществления трансакций обмена на открытом рынке» (Коуз, 2007). Именно они (а вернее, экономия на них) дают фирме сравнительное преимущество. Они же и определяют сам факт существования фирмы – при нулевых трансакционных издержках отсутствуют экономические стимулы для возникновения фирм. Работы Э. Пенроуз развивают концепцию Р. Коуза, в том числе и с позиции того, что Пенроуз рассматривает фирму как базовую структуру для организации производства, таким образом наделяя ее субъектностью (Penrose, 1995). Такой подход к пониманию фирмы позволяет говорить о том, что природа экономической системы во многом зависит от компаний, которые ее формируют.

Трактуя транснациональную фирму (или любую другую компанию, ведущую деятельность за пределами страны базирования) как частный случай фирмы, Стивен Хаймер формулирует закон возрастающего размера фирмы (law of increasing firm size). Рост фирмы происходит за счет внутреннего расширения масштабов деятельности, интеграции и диверсификации, слияний и поглощений, развития внутри страны (I и II этапы роста), а затем ‒ и за ее пределами (III и IV этапы роста). Общим мотивом роста фирмы выступает стремление к получению прибыли (Hymer, 1979). Такой подход подтверждается (а в какой-то степени и основывается) эмпирическим анализом Альфреда Чандлера, «отца» концепции эволюции современных ТНК (Chandler, 1962).

Джон Даннинг развивает эти идеи в своей эклектической парадигме OLI, соединившей концепции:

-

‒ Стивена Хаймера и Чарльза Киндлбергера (конкурентные преимущества генерируются благодаря монополии, которой фирма обладает: так называемые монополистические преимущества (monopolistic advantages) или преимущества владения (ownership advantages)) (Hymer, 1982);

-

‒ самого Джона Даннинга (1988) (факторы местоположения могут определять разделение между внутренней (национальной) и международной диверсификацией, как, например, деятельность американских ТНК в Европе (Dunning, 1958));

-

‒ Оливера Уильямсона (попытка обойти высокие трансакционные издержки коузианского типа за счет их интернализации – преимущества интернализации (internalisation advantages)) (Williamson, 1975; 1981).

Таким образом, в теории Дж. Даннинга причинами существования ТНК являются одновременная реализация преимуществ владения и интернализации рыночных трансакций наряду с факторами местоположения (Пителис, 2007).

Вышерассмотренные работы к началу XXI в. становятся экономическим мейнстримом, что обусловлено ускоренной трансформацией мирового хозяйства в послевоенный период, характеризовавшейся интенсификацией процессов постиндустриализации, экономической интеграции, транснационализации и глобализации.

Результаты . Развитие теоретических основ понимания деятельности фирм в целом и международных компаний в частности, а также значительное расширение деятельности ТНК требует осмысления специфики их региональных и глобальных стратегий.

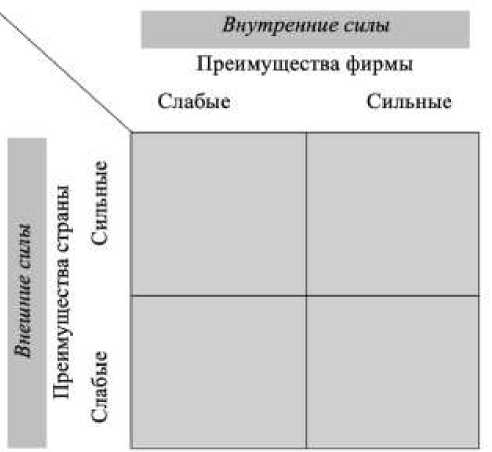

Большой вклад в изучение факторов конкурентоспособности, оказывающих влияние на поведение компаний на зарубежных рынках, вносят работы Алана Рагмана. Наряду с другими прародителями современной трактовки модели интернализации (Питером Бакли и Марком Кэссо-ном) А. Рагман рассматривал большую часть международных операций компаний как фактически внутрифирменные операции в рамках международных производственных цепочек (глобальных цепочек создания стоимости), что обусловлено стремлением к минимизации издержек. Предложенная им матрица специфических преимуществ фирм (firm-specific advantages/FSA) и специфических преимуществ стран (country-specific advantages/CSA) отражает возможности использования фирмой как стимулирующих макроэкономических преимуществ, формируемых страной (имеется в виду и страна базирования фирмы, и страна-реципиент), так и конкурентных преимуществ, формируемых непосредственно компанией на микроуровне (имеющихся у нее технологий, ресурсов, управленческих компетенций и др.) (Rugman, 2006) (рис. 1).

Рисунок 1 ‒ Матрица специфических страновых и фирменных преимуществ А. Рагмана (CSA/FSA matrix)1

Figure 1 ‒ A. Ragman’s Matrix of Country-Specific and Firm-Specific Advantages (CSA/FSA Matrix)

Таким образом, можно говорить о двухаспектной (с позиций внешних (страновых) и внутренних (фирменных) источников конкурентных преимуществ) трактовке конкурентного преимущества, которое мы в этом контексте можем понимать как набор атрибутов (или действий), позволяющих фирме превосходить своих конкурентов. Первая указывает на значимость страновых и отраслевых особенностей, например, наделенность природными, трудовыми и иными ресурсами, размер рынка, господдержка отечественных компаний, ведущих внешнеэкономическую деятельность, и др., как основных факторов, определяющих успех компании за рубежом. Вторая переносит фокус на внутреннюю структуру фирмы, с уникальными способностями, основанными на более эффективных методиках управления, инновационной активности и др.

Эти два подхода, однако, не могут в полной мере объяснить исход конкурентного соперничества между фирмами, принадлежащими к одним отраслям и имеющими схожие ресурсы, особенно в контексте современных разнонаправленных тенденций развития мировой экономики, сопряженных, с одной стороны, с «регионализацией» глобализации и попытками перейти к многополярному миру (Ли Чжи, Терещенко, 2024), а с другой ‒ цифровизацией экономики, приводящей к появлению новых видов компаний (например, платформенных), претендующих на универсальность их бизнес-стратегий вне зависимости от стран дислокации (Боровков и др., 2018), углублению транснационализации за счет усиливающегося контроля и/или координирования глобальных цепочек создания стоимости ТНК (Волкова, 2018; Мезинова, Бодягин, 2022) и возрастанием скорости появления новых вызовов для ключевых субъектов мировой экономики (т. н. «новой нормальностью») (Богачев, Бекулова, 2023).

1 Рис. 1 и табл. 1 составлены авторами.

В этой связи необходимо детально рассмотреть различные подходы к пониманию источников и факторов конкурентных преимуществ фирм1 в привязке к матрице специфических страновых и фирменных преимуществ А. Рагмана (табл. 1).

Таблица 1 – Сравнительная характеристика ключевых концепций, объясняющих источники и факторы конкурентных преимуществ фирм под влиянием специфических страновых (внешних сил) и фирменных (внутренних сил) преимуществ

Table 1 – Comparative Characteristics of Key Concepts Explaining the Sources and Factors of Competitive Advantages of Firms under the Influence of Country-Specific (External Forces) and Firm-Specific (Internal Forces) Advantages

|

№ |

Наименование |

Авторы |

Содержание концепции |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

|

Внешние силы |

|||

|

1 |

Рыночноориентированный подход (Market-Based View, MBV) |

Д. Бейн (1968), М. Портер (1980), Д. Шендель (1994) |

Страновые и отраслевые факторы, а также ориентация на внешний рынок являются основными условиями, определяющими эффективность деятельности компании. Рассматривает стратегию компании в контексте отрасли и/или государства в целом и положения на рынке по отношению к конкурентам |

|

1.1 |

Парадигма «структура – поведение – производительность» (SCP) |

Д. Бейн (1968) |

Описывает взаимосвязь между тем, как структура отрасли влияет на «поведение» фирмы и, в конечном счете, на ее эффективность |

|

1.2 |

Кластерная теория |

М. Портер (1990; 1993) |

Подчеркивает значение географически обусловленных концентраций взаимосвязанных фирм, поставщиков и соответствующих учреждений в рамках определенной отрасли или группы смежных отраслей |

|

Внутренние силы |

|||

|

2 |

Ресурсноориентированный подход (Resource-Based View, RBV) |

Д. Барни (1991) |

Подчеркивает важность внутренних ресурсов и возможностей компании для достижения устойчивого конкурентного преимущества. Согласно этой теории, уникальные ресурсы фирмы позволяют ей создавать для клиентов ценность, которую конкуренты не могут легко воспроизвести. Подход помогает компаниям принимать стратегические решения, ориентируя их на развитие и использование ресурсов и возможностей, обеспечивающих устойчивое преимущество |

|

2.1 |

Подход, основанный на знаниях (Knowledge-Based View, KBV) |

Р. Грант (1996), М. Зак (1999) |

Концепция, которая рассматривает знания как важнейший стратегический ресурс компании, и в этом смысле данный подход является продолжением ресурсного подхода фирмы |

|

2.2 |

Подход, основанный на способностях (Capability-Based View, CBV) |

Р. Амит, П. Шумейкер (1993), М. Хаас, М. Хансен (2005), Д. Тис, Г. Пизано (1997) |

Способности являются источником конкурентных преимуществ, а ресурсы ‒ источником возможностей. Если ресурсный подход отмечает важность владения уникальными ресурсами, то CBV фокусируется на важности умения компании распоряжаться этими ресурсами, и, как результат, – достигать конкурентного преимущества |

|

2.2.1 |

Подход, основанный на динамических способностях (Dynamic Capability Perspective View, DCP) |

Д. Тис (2014; 2019), Р. Вилден, С. Гудерган (2015) |

Основное конкурентное преимущество компании достигается не за счет владения ресурсами, а как результат использования имеющихся ресурсов и предоставляемых ими возможностей в ходе постоянно меняющихся условий рынка и преобразования собственных подходов к управлению ресурсами в ответ на изменения рынка |

Продолжение таблицы 1

|

1 |

2 |

3 1 |

4 1 |

|

Внешние силы + Внутренние силы |

|||

|

3 |

Смешанные подходы |

||

|

3.1 |

Матрица страновых и фирменных преимуществ (CSA/FSA Matrix) |

А. Рагман (1981; 2005) |

Исследует отношения между ТНК и государственной политикой страны базирования и принимающих стран на уровне стратегии фирмы |

|

3.2 |

Упсальская модель интернационализации (Uppsala Model) |

Я. Йохансон, Ф. Вайдершайм-Пол (1975), Я. Йохансон, Я.-Э. Валне (1977) |

Расширение внешнеэкономической деятельности компаний рассматривается как «возрастающий» (постепенный) процесс, зависящий от опыта фирмы и знаний о внешних рынках, а также страновых культурных особенностей |

|

3.3 |

Эклектическая модель (OLI Paradigm) |

Дж. Даннинг (1976; 1993; 1998) |

Объем, географическое и отраслевое распределение зарубежного производства ТНК определяются взаимодействием трех переменных (у ТНК должны быть преимущества собственности в сравнении с фирмами других стран; ТНК должно быть выгодно интернализировать эти преимущества собственности; существуют определенные преимущества размещения для использования этих преимуществ собственности за рубежом) |

|

3.4 |

Теория интернализации |

П. Бакли, М. Кассон (1976) |

ТНК возникают в результате интернализации несовершенных рынков: звенья цепочки добавленной стоимости, которые до этого соединялись рыночным механизмом, попадают под общую собственность и контроль в рамках «внутреннего рынка» фирмы |

|

3.5 |

Модель «пяти сил» |

М. Портер (1980) |

Определяет пять ключевых факторов, формирующих конкурентную среду компании: конкуренция в отрасли, сила переговоров с поставщиками, власть покупателей на переговорах, угроза появления новых конкурентов, риск возникновения заменяемых товаров. Компания может получить конкурентное преимущество на рынке, анализируя и эффективно устраняя негативные проявления этих факторов |

|

3.6 |

Сетевые теории |

Р. Берт (1976; 1982), Л. Фримэн (1979), Дж. Коулман (1988), А. Захир, Г. Белл (2005), П. Скилтон (2015) |

Предполагают, что ценность продукта или услуги возрастает по мере того, как все больше людей пользуются ими. Компании, создающие сильные сетевые эффекты, могут привлекать больше клиентов и создавать барьеры для входа на рынок потенциальных конкурентов |

|

4 |

Новые подходы |

||

|

4.1 |

Стратегия «голубого океана» |

В.Ч. Ким, Р. Моборн (2005) |

Предполагает, что компании могут создавать неограниченное рыночное пространство путем разработки инновационных продуктов или услуг, удовлетворяющих новые потребности клиентов, вместо того чтобы конкурировать на переполненных и жестко конкурирующих рынках |

|

4.2 |

Концепция глобальных фирм (born global firms) |

Б. Овиат, П. Макдугал (1994), Г. Найт (2004; 2015), С. Андерссон (2011) |

Исследует феномен быстро-интернационализирующихся компаний как с позиций их внутренних ресурсов, связанных с их управленческими навыками и видением, так и внешних ресурсов, предопределяемых страной происхождения этих компаний и географией внешнеэкономической деятельности |

|

4.3 |

Платформенные теории |

А. Остервальдер (2012), П. Иванс, А. Говер (2016), А. Моудз, Н. Джонсон (2016) |

Компании используют платформенную бизнес-модель для поиска и осуществления транзакций и создания ценности посредством генерации межстрановых сетевых эффектов, формируемых совместно с зарубежными участниками платформенной экосистемы |

Таким образом, на первый план, по авторскому убеждению, выходит подход, основанный на способностях, в т. ч. динамических. В рамках этого подхода успех фирмы определяется не просто владением ресурсами, а умением ими распоряжаться. Соответственно, конкурентное преимущество компании достигается не вследствие владения ресурсами, а как результат их использования и предоставляемых ими возможностей в ходе постоянно меняющихся условий рынка и преобразования собственных подходов к управлению ресурсами.

Выводы . Современное экономическое развитие характеризуется нестабильностью, цифровыми трансформациями и усилением региональных различий, что предъявляет новые требования к пониманию конкурентных преимуществ транснациональных компаний. Проведенный анализ показывает, что традиционное деление на страновые (CSA) и фирменные (FSA) преимущества позволяет лишь частично объяснить успех компаний в глобальной среде. Необходим более комплексный подход, учитывающий способности компаний к адаптации.

В рамках данной статьи особое внимание уделяется подходу, основанному на способностях (Capability-Based View), особенно его динамической версии (Dynamic Capability Perspective). В отличие от ресурсного подхода, фокусирующегося на владении уникальными ресурсами, DCP подчеркивает важность управления и преобразования ресурсов в условиях изменчивой внешней среды. В условиях цифровизации, глобальной неопределенности и интенсификации транснациональных процессов именно способность к быстрой адаптации, обучению и трансформации биз-нес-моделей становится ключевым источником устойчивого конкурентного преимущества.

Классические концепции, такие как рыночно-ориентированный подход (MBV) и ресурсноориентированный подход (RBV), сохраняют свою актуальность, но становятся ограниченными при объяснении успешных стратегий быстрорастущих цифровых компаний или «born global firms», которые, несмотря на ограниченные стартовые ресурсы, быстро завоевывают международные рынки за счет уникального видения, сетевых эффектов и инновационной платформенной архитектуры. Это говорит о необходимости обновления теоретической базы и усиления внимания к новым моделям бизнеса.

Таким образом, на сегодняшний день устойчивое конкурентное преимущество компаний, ведущих международную деятельность, формируется на пересечении трех ключевых факторов:

-

‒ внутренние возможности и способности , в том числе способности компаний к аккумулированию необходимых ресурсов, адаптации, обучению, инновациям;

-

‒ внешняя поддерживающая среда , включая государственную политику в целом и целенаправленные меры государственной поддержки в частности, инфраструктуру, а также институциональные особенности целевых рынков;

-

‒ интеграционные и сетевые эффекты , в том числе участие в глобальных цепочках добавленной стоимости, платформенных экосистемах, стратегических альянсах и др.

Компании, способные оперативно мобилизовать свои ресурсы и способности, адаптироваться к новой «нормальности» и интегрироваться в глобальные потоки знаний и капитала, будут обладать наибольшими шансами на успех. Следовательно, акцент в стратегическом управлении ТНК должен быть смещен с традиционного ресурсного анализа к анализу динамики организационных способностей и стратегической гибкости, дополняемой глубоким пониманием региональных различий и глобальных трендов.