Стратегические ориентиры и критерии идентификации позиций общепита в экономике страны и регионов

Автор: Столярова А.Н., Русакович М.В.

Журнал: Вестник Алтайской академии экономики и права @vestnik-aael

Рубрика: Прикладные исследования социально-экономических процессов

Статья в выпуске: S3 (32), 2013 года.

Бесплатный доступ

Развитие продовольственного комплекса страны и регионов, модернизация рыночных механизмов эффективного регулирования взаимосвязанного развития отраслей, формирующих структуру рынка, являются актуальными и приоритетными проблемами, ориентированными на снижение затрат, на удовлетворение потребностей населения в продуктах питания, повышение качества, снижение времени, улучшение условий и комфортности обслуживания. Решение указанных проблем актуально и при разработке стратегических направлений государственной политики в этой отрасли. Обеспечение населения страны продовольственными товарами является одной из важнейших функций управления развитием национальной экономики, ее региональными и отраслевыми сегментами, главным условием сохранения экономической стабильности и безопасности.

Потребительский комплекс, продовольственная безопасность, стратегические ориентиры, инновационное развитие

Короткий адрес: https://sciup.org/142178962

IDR: 142178962

Текст научной статьи Стратегические ориентиры и критерии идентификации позиций общепита в экономике страны и регионов

Рынок общественного питания сегодня является, пожалуй, одним из самых привлекательных рынков продуктов и услуг широкого потребления. Это обусловливается следующими экономически выгодными условиями для производителей: низкими объемами первоначальных вложений, перманентной востребованностью данной услуги, а также ростом ее востребованности с ростом доходов населения России, а также психологическими факторами личности предпринимателей.

Динамика рынка общественного питания, выражающаяся в постоянном открытии новых точек и появлении новых брендов, находится выше уровня роста экономики, что дополнительно подогревает интерес как стратегических, так и портфельных инвесторов.

В настоящее время основным признаком классификации предприятий общественного питания является тип предприятия. В соответствии с ГОСТом Р 50762-95 «Общественное питание. Классификация предприятий» основными типами предприятий общественного питания являются: ресторан, бар, кафе, закусочная, столовая. В результате рыночных преобразований в экономике России получили развитие новые типы предприятий общественного питания, адекватные рыночной экономике, которые не нашли отражения в нормативных документах. В связи с этим уточним классификацию типов предприятий, которая позволяет сгруппировать предприятия общественного питания по объему и характеру предоставляемых услуг (см. табл. 1).

Таблица 1

|

Тип предприятия |

Классификационный признак |

Пример |

|

Ресторан |

Ассортимент реализуемой продукции |

Рыбный, пивной, национальной, зарубежной кухни, кофейня |

|

Место расположения |

При гостинице, вокзале, вагон-ресторан |

|

|

Бар |

Ассортимент реализуемой продукции и способ приготовления |

Пивной, гриль-бар, молочный, коктейль-бар |

|

Специфика обслуживания потребителей |

Видеобар, спортбар |

|

|

Кафе |

Ассортимент реализуемой продукции |

Общего типа, кафе-мороженое, кафе-кондитерская |

|

Контингент потребителей |

Детское, семейное, молодежное |

|

|

Предприятие быстрого обслуживания |

Ассортимент реализуемой продукции |

Общего типа, специализированные |

|

Мобильность |

Стационарные, мобильные (киоски), фуд-корты |

|

|

Предприятие выездного обслуживания |

Ассортимент реализуемой продукции |

Доставка блюд, обедов |

|

Обслуживание различных мероприятий |

||

|

Закусочная |

Ассортимент реализуемой продукции |

Общего типа |

|

Специализированные: пельменная, блинная, пирожковая, чайная, кофейня |

||

|

Столовая |

Ассортимент реализуемой продукции |

Общего типа, диетическая |

|

Обслуживаемый контингент |

Рабочая, школьная, студенческая |

|

|

Место расположения |

Общедоступная, по месту работы, учебы |

Классификация типов предприятий общественного питания

Предложенная классификация предприятий общественного питания учитывает особенности ведения бизнеса в данной сфере и определяет место новых типов предприятий в системе общественного питания.

В последние годы ресторанный бизнес привлекал все больше инвесторов из самых разных сфер бизнеса. В условиях экономического роста страны и благосостояния населения рынок был достаточно привлекательным. Значительную долю среди открывающихся ресторанов в последнее время занимают японские суши-бары. Для предприятий общественного питания большое значение имеет наличие так называемого «якоря», обеспечивающего постоянный поток клиентов.

Именно поэтому большая часть ресторанов расположена в центральных районах, что объясняется привлекательностью центра города для времяпрепровождения жителей и гостей города.

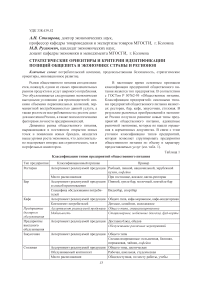

В 2011 г. расходы на питание вне дома не превышали 3,1%, в то время как на продукты питания у россиян уходит 29,5% всех доходов. Интересно, что в Испании и Ирландии в 2011 г. люди тратили на общественное питание больше, чем на покупку продуктов питания. Именно эти европейские страны были лидерами рейтинга по доле расходов на питание вне дома (14,8 и 12% соответственно). Десятую часть своих доходов оставляют в заведениях общепита жители Греции (10%), Португалии (9,2%) и Австрии (9%) (см. рис. 1).

Рис. 1. Среднедушевые затраты на питание вне дома в разных странах в 2011 г., % от общего дохода

В 2010 г., после небольшого сокращения объема российского рынка общественного питания в кризисном для сферы услуг 2009 г. (–1,6%), его рост возобновился. По оценкам аналитиков компании Intesco Research Group, в 2012 г. обороты рынка превысили триллионный порог и достигли 130 млрд руб. Этому способствует не только рост сетей и стационарных объектов общественного питания, но и активное развитие новых форматов торговли: еда на вынос, доставка готовых блюд на дом, кейтеринг. Все большее число россиян становятся постоянными «потребителями» в индустрии общественного питания. Оборот общественного питания на душу населения в 2012 г. составил 7320,8 руб./чел., а в 2009 г. он был почти на 2 тыс. руб./чел. меньше.

С начала 2011 г. наблюдается активное восстановление потребительского спроса, что характерно как для услуг розничной торговли, так и для сферы платных услуг населению. Так, оборот розничной торговли за семь месяцев увеличился на 5,3%, что соответствует аналогичному периоду 2010 г. [1].

Рост объема оборота розничной торговли и платных услуг населению в 2011 г. основывался, прежде всего, на превышении роста потребительских расходов (январь-июль 2011 г. к январю-июлю 2010 г. рост на 16,6%) над реальными располагаемыми денежными доходами населения (снижение на 1%) за счет снижения сбережений, которые только по итогам семи месяцев 2011 г. сократились на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2010 г. Существенную лепту в развитие потребительского рынка также внес рост потребительского кредитования (по состоянию на 1 июля 2011 г. кредиты, предоставленные физическим лицам, выросли с начала года на 11,5%) [2].

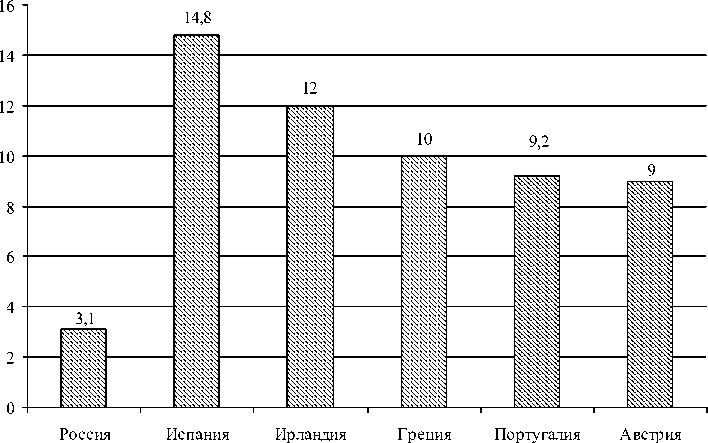

Рассматривая ситуацию с развитием оборота общественного питания по федеральным округам, отметим следующие изменения. Крупнейшим федеральным округом по обороту общественного питания является Центральный ФО. В 2011 г. объем реализации услуг в данной отрасли составил 266,1 млрд руб., 53% из которых приходились на Москву. На втором месте был Приволжский округ, на третьем – Уральский ФО (см. рис. 2).

Наибольший относительный прирост был зафиксирован в Приволжском ФО (+32% по отношению к 2010 г.), что говорит о быстрых темпах развития рынка в регионах данного округа. На пятую часть выросли показатели для Центрального округа, и на четвертую часть – для Уральского и Северо-Западного округов. В Сибирском округе был зафиксирован прирост в 5% по отношению к 2011 г., что является наименьшим показателем среди всех округов

в Сибирский ФО □ Северо-Западный ФО □ Уральский ФО □ Приволжский ФО 0 Центральный ФО

Рис. 2. Динамика оборота российского рынка общественного питания в крупнейших федеральных округах РФ в 2009–2011 гг., млн руб.

В 2011 г. на Центральный ФО пришлось 68,2% всего оборота общественного питания России. Еще 13,2% составил рынок Приволжского округа. Доли Уральского и Северо-Западного округов составили соответственно 12,8% и 11,8%.

Оборот общественного питания в Сибирском и Южном округах был равен почти 9% каждый. По отношению к 2011 г. больше всего снизилось присутствие лидера – Центрального ФО (–0,5%). Вместе с тем заметно выросла доля Северо-Кавказского округа – на 0,8%.

Анализируя развитие предприятий общественного питания, отметим, что кризис ударил по общепиту премиум-класса и помог недорогим заведениям. Торговый оборот дорогих московских ресторанов снизился на 25–30%. Кроме того, снизилась стоимость среднего счета в ресторанах и уменьшилось количество посетителей.

Между тем в сетевых ресторанах и кафе средней ценовой категории, а также в небольших точках общепита с доступными ценами количество посетителей не уменьшилось, а где-то даже увеличилось.

Так, в сегменте фаст-фуда посетителей меньше не стало, хотя средний чек и уменьшился на 4%. Это называется «синдромом губной помады»: во время американской Великой депрессии несколько рынков выиграли, например, рынок дешевой косметики. В роли главной «губной помады» в условиях кризиса выступает «Макдоналдс»: в США еще в октябре 2008 г. сеть установила рекордный месячный рост на 8%. Чистая прибыль американской сети ресторанов быстрого питания по итогам 2008 г. выросла почти в 2 раза. Таким образом, прибыль ресторанов быстрого питания достигла 4,3 млрд долл. вместо 2,4 млрд долл. в 2007 г. [3].

В 2009 г. выручка ресторанов быстрого питания сократилась по сравнению с 2008 г. всего на 10–20%, в то время как этот показатель в дорогих ресторанах со средним чеком от 50 долл. и выше снизился на 30–40%, а в бюджетных заведениях (средний чек – 30–50 долл.) – на 15–30%. Уже в 2009 г. рынок пошел в рост, пополнившись новыми международными и российскими игроками. Продавцы оборудования для уличного общепита и в январе-мае 2009 г. получили почти такую же выручку, как за весь 2008 год. Лидером российского рынка по количеству торговых точек стала сеть «Стардог!s» – 404 точки в России и на Украине. Лидерами рынка по объему продаж по состоянию на 2009 г. являлись сети быстрого питания: Макдоналдс, Ростик’с – KFC, Крошка-картошка, Subway.

Принципы обоснования стратегических ориентиров развития общепита в составе потребительского комплекса исходят из главной миссии функционирования этой отрасли экономики, содержание которой, как уже отмечалось, заключается в обеспечении наиболее полного удовлетворения насущных, жизненно необходимых и первостепенных потребностей всего населения и его отдельных социальных групп в полноценном и качественном питании. Выполнение этой миссии требует осуществления соответствующих мер на федеральном, региональном и корпоративном уровнях управления, включая разработку методов обеспечения их скоординированности. При этом важной особенностью процесса удовлетворения общественных потребностей в пище, осуществляемого системой общепита, является территориальная локализация этого процесса, регулирование масштабов и структуры его развития в определенных местах сосредоточения и проживания населения. С другой стороны, для обеспечения устойчивого и стабильного развития общепита как отрасли экономики, взаимодействующей с другими секторами и производствами, поставляющими для изготовления продовольствия и других общественных благ (включая досуговые услуги) ресурсы, необходимо формировать такие стратегии развития, которые будут сбалансированы в межотраслевом и межрегиональном аспектах. Чтобы выполнить эти требования, автором предложено при обосновании стратегических ориентиров развития общепита, пищевой промышленности и других отраслей продовольственного комплекса опираться на типологию и особенности развития субъектов федерации. При этом необходимо выделять территориально-производственную, ресурсно обеспечивающую и целеполагающую структуры последних путем группировки (классификации) всей их совокупности по признакам, формирующим потребности населения в питании. В составе признаков классификации, по мнению автора, должны быть учтены: сложившиеся тенденции, уровень и факторы развития, имеющиеся у регионов абсолютные и сравнительные преимущества, система расселения и др. В частности, из общей совокупности субъектов федерации необходимо выделить следующие их группы.

Регионы, имеющие большую производительность труда, не только специализируются на производстве товаров с наибольшей нормой прибыли, но и привлекают капитал и труд из регионов с меньшими возможностями. В этой группе работает механизм не сравнительных, а абсолютных преимуществ. Можно выделить регионы с преобладанием сравнительных преимуществ, определяющих возможности формирования устойчивых отношений обмена между производствами специализации и комплексом вспомогательных и обслуживающих производств, способствующие созданию взаимосвязанных кластеров; регионы, характеризующиеся традиционно сложившимися историческими тенденциями, выражающими «зависимость от прошлого пути» (path dependency effect), готовность к переходу на инновационные траектории и т.п. Необходимость региональной типологизации в данном случае обусловлена тем, что сейчас экономическое неравенство регионов настолько высоко, что становится тормозом в развитии многих субъектов федерации, в выборе стратегических ориентиров их развития. Это, в частности, подтверждается следующими ориентирами прогнозных темпов развития федеральных округов (см. табл. 2).

Таблица 2

Темпы роста душевого ВРП и прогнозируемые изменения его структуры

|

Наименование федерального округа |

ВРП на душу населения, тыс. руб. |

Отношение душевого ВРП к максимальному, % |

Доля округа ВРП страны, % |

|||

|

2006 г. |

2020 г. |

2006 г. |

2020 г. |

2006 г. |

2020 г. |

|

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

|

Центральный |

210,9 |

509,3 |

68,4 |

79,1 |

35,2 |

35,7 |

|

Северо-Западный |

160,0 |

391,6 |

51,9 |

60,8 |

9,7 |

10,0 |

Окончание таблицы 2

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

|

Южный |

70,7 |

180,0 |

22,9 |

27,9 |

7,2 |

7,7 |

|

Уральский |

308,5 |

644,1 |

100,0 |

100,0 |

15,8 |

15,8 |

|

Сибирский |

122,0 |

302,5 |

39,6 |

47,0 |

16,9 |

14,9 |

|

Дальневосточный |

150,7 |

383,6 |

48,9 |

59,5 |

10,7 |

11,2 |

|

В среднем |

156,7 |

373,0 |

50,8 |

57,9 |

4,4 |

4,7 |

Источник: рассчитано по

Из приведенных данных видно, что структура ВРП носит консервативный характер. Дисперсия душевого ВРП по федеральным округам в рассматриваемом периоде увеличивается, по нашей оценке, в 4 раза, что свидетельствует об углублении региональной дифференциации. В 1998 г. душевое производство ВРП в десяти наиболее экономически развитых регионах России превышало среднестатистический уровень в 2,5 раза, а в 2000 г. – уже в 3,2 раза, к 2020 г. это превышение может увеличиться в 6 раз.

По оценке Института системного анализа РАН экономический рост сосредоточен всего в 140 точках из 1027 городов и поселков городского типа, а также примерно 152 тыс. сельских населенных пунктов. Отсутствие зон высокоорганизованной урбанистической среды жизни становится препятствием для концентрации на значительной территории РФ ресурсов будущего: высококвалифицированной, мобильной рабочей силы, инновационных технологий, источников информации, «брендов», культурных ценностей, современных систем и предприятий общественного питания и т.п. На экономическом пространстве страны в настоящее время формируется новая региональная иерархия – регионы-производители, регионы-посредники и регионы-потребители в лице финансовых центров. В силу этого в стране возникает дефицит центров управления и зоны так называемого «стратегического вакуума». Загруженные производством крупные города не управляют, а конкурируют в этой сфере со средними и малыми городами, блокируя их развитие. Для создания условий, способствующих переводу экономики на траекторию инновационного развития, по нашему мнению, необходимо сформировать опорный каркас на базе крупных городских агломераций – инновационные и управленческие центры, концентрирующие в себе экономическую активность в стране и выступающие источником изменений [4].

Список литературы Стратегические ориентиры и критерии идентификации позиций общепита в экономике страны и регионов

- Соболева, О.Н. Факторы, сдерживающие инновационное развитие региона/О.Н. Соболева//Региональная экономика. -2013. -№8 (287). -С. 11-17.

- Федеральная служба государственной статистики. -URL: http//www.gks.ru.

- Матюшок, В.М. Приоритетные направления развития экономики России: формирование и оценка инновационного потенциала/В.М. Матюшок//Национальные интересы: приоритеты и безопасность. -2013. -№7 (196). -С. 2-12.

- Строителева, Е.В. Контроллинг как эффективная система учета экономических показателей/Е.В. Строителева//Вестник Алтайской академии экономики и права. -2011. -Вып. 2. -С. 45-47.