Стратегические предпосылки и целевая модель развития ресурсосберегающей транспортно-логистической системы в экономике региона

Автор: Елена Владимировна Болгова, Сергей Анатольевич Болгов

Журнал: Ars Administrandi. Искусство управления @ars-administrandi

Рубрика: Региональная экономика и региональное экономическое развитие

Статья в выпуске: 4 т.16, 2024 года.

Бесплатный доступ

Введение: высокий динамизм пространственного развития Российской Федерации предполагает актуализацию целевых моделей отраслевых систем. Для транспортно-логистической системы (ТЛС) тренды 2020-х годов означают необходимость развития с опорой на собственный потенциал при сохранении высокой эффективности в обеспечении приоритетов региональных стратегий. Ресурсосберегающий тип, аккумулируя черты конкурентного, инновационного развития ТЛС, ориентирован на высвобождение ресурсов рабочей силы в трендах демографического «сжатия»; в условиях санкционного давления экономия затрат на транспорт и логистику достигается диверсификацией территориальных форм ТЛС. В связи с этим изучение ресурсосбережения как целевой модели ТЛС, функционирующей в экономике региона, является актуальной исследовательской задачей. Цель: развитие теоретико-методологических положений и разработка методического инструментария управления развитием ресурсосберегающей ТЛС в экономике региона. Методы: общенаучные методы познания, методы статистического анализа. Результаты: сформирована система стратегических предпосылок развития ТЛС в экономике региона; выявлены новые тренды развития экономического пространства, предопределяющие переход к ресурсосберегающей ТЛС; разработан методический инструментарий, целевая модель развития ресурсосберегающей ТЛС; даны практические рекомендации по его использованию в разработке документов целеполагания субъектов Российской Федерации. Выводы: исследование показало, что целевая модель развития ТЛС в экономике региона не должна оставаться статичной на горизонте стратегического планирования. Ее адаптация к процессам, меняющим характеристики экономического пространства, требует проактивного управления, новых инструментов пространственного планирования.

Экономическое пространство, транспорт, логистика, система, управление, тенденции

Короткий адрес: https://sciup.org/147247367

IDR: 147247367 | УДК: 332.1 | DOI: 10.17072/2218-9173-2024-4-753-791

Текст научной статьи Стратегические предпосылки и целевая модель развития ресурсосберегающей транспортно-логистической системы в экономике региона

В Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года (далее – Стратегия) устойчивое сбалансированное развитие регионов определено двумя группами условий. Текущее состояние (отраслевая специализация, агломерационное развитие, геостратегическая роль в обеспечении национальной безопасности) отражает достигнутые результаты 1 . Средне- и долгосрочные перспективы – это задачи развития отраслевых систем, решение которых устранит проблемы пространственного раз-вития 2 . В системе пространственных задач роль транспортно-логистической системы (ТЛС) определена в аспектах «движущей силы», драйвера сокращения межрегиональных различий, ускорения темпов экономического роста и технологического развития, обеспечения национальной безопасности.

Реализация указанной роли предполагает целевую модель развития ТЛС, разработанную на основе стратегических предпосылок с учетом условий пространственного развития. Поставленные задачи требуют дополнения теоретического базиса пространственной экономики положениями, без которых не представляется возможным обосновать тип (магистральное направление), векторы развития ТЛС. Авторская гипотеза, результаты ранее выполненных исследований содержат вывод об исчерпании «конкурентного», «инновационного» типа развития ТЛС и необходимости осуществлять целеполагание в парадигме «ресурсосбережения» (Хайтбаев и др., 2022). Также представляется важным уточнить само понятие «транспортно-логистическая система», используемое в документах территориального планирования как транспортная инфраструктура, транспортная сеть.

Цель статьи – предложить методический инструментарий управления развитием ТЛС с позиций ресурсосбережения в привязке к стратегии пространственного развития.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В качестве фактора пространственного развития и объекта управления, по мнению ученых Южно-Уральского государственного университета Ю. Г. Кузменко, Г. М. Грейза и С. В. Калентеева, ТЛС включает транспортную систему, складскую инфраструктуру, качественный логистический сервис (Кузменко и др., 2013, с. 113–116). Учитывая протяженность территории страны, особенно важна в ТЛС транспортная компонента. Консолидируя участников товародвижения на внутрифирменном, региональном, межрегиональном, отраслевом и международном уровнях, она требует развития эффективных транспортных систем на разных уровнях, включая региональный.

-

В. М. Разумовский и А. И. Солодкий сводят ТЛС к магистральному комплексу, характеризуемому в территориальном отношении неравномерным

развитием, технологической и пространственной дифференциацией условий эксплуатации транспортных средств, что, по мнению авторов, обусловливает необходимость формирования региональных транспортных систем с последующим объединением их на территории страны в единую систему (Разумовский и Солодкий, 2009).

ТЛС и транспортно-логистический комплекс как синонимы рассматривают Н. Л. Никулина и Л. М. Аверина, определяя функцию этой структуры в границах роста территориальной связанности страны, формирования единого экономического пространства, вынося логистическую компоненту комплекса в понятие «инфраструктура» (Никулина и Аверина, 2021, с. 35, 44). Солидарное мнение высказывают В. А. Федотов и А. А. Околелых, в части целеполагания развития ТЛС определяя транспортную скоординированность и интеграцию участников производственного и торгового процессов (Федотов и Околелых, 2021, с. 145–146).

Акцент на логистику в формировании региональных ТЛС ставит А. А. Кизим, аргументируя такой подход актуальностью управленческих функций и информатизацией экономических систем, по-новому определяя приоритет логистики как интегрального инструмента управления, транспорта – как элемента логистики (Кизим, 2005, с. 9–10).

Л. В. Яцкин, А. А. Кочкаров, Р. А. Кочкаров определяют ТЛС как инфраструктурный комплекс – совокупность объектов и субъектов транспортной и логистической инфраструктуры, обеспечивающих транспортировку, хранение, распределение товаров, уточняя, что такой подход использован только в рамках моделирования ТЛС, исследования устойчивости ее структуры (Яцкин и др., 2020, с. 103).

Для А. Мехманова, акцентирующего внимание на управлении в сложных системах, ТЛС – это совокупность потребителей и услуг поставщиков, систем управления транспортными средствами, а также систем, информирующих о состоянии дорог и инфраструктуры (Maxmanov, 2024, с. 112–113).

Региональный уровень структуры ТЛС китайские исследователи Н. Ли, Т. Ма и Х. Дэн определяют как звено, которое связывает производство и потребление, потоки товаров и затрат, идущие по транспортным путям региона, обеспеченным логистической инфраструктурой и информацией, и обладает существенными различиями между регионами (Li et al., 2024, p. 21).

Транспорт считает частью логистической деятельности и ключевым звеном эффективности логистических операций по доставке товаров С. Зечевич, называя планирование логистических систем предпосылкой устойчивого регионального развития (Zečević, 2022, p. 200–201).

Инфраструктурное понимание ТЛС в задачах скоординированного развития региональной логистики и экономики, по мнению З. Ан и его соавторов, имеет решающее значение для преодоления региональных различий. Инвестиции в инфраструктуру (II), технологические инновации (TI), промышленную структуру (IS) и человеческий капитал (HC) китайские ученые рассматривают в качестве переменных многофакторного анализа путей координации. Укрепление связей в группах «инвестиции в инфраструктуру – технологиче- 756

ские инновации», «технологические инновации – промышленная структура – человеческий капитал», «инвестиции в инфраструктуру – фундаментальные инновации – промышленная структура» способствует, с их точки зрения, хорошо скоординированному прогрессу региональной логистики и экономики (An et al., 2024, p. 6–7). Средством преодоления территориального неравенства, по мнению Ф. Карлуччи и его соавторов, является устранение разрыва в развитии инфраструктуры логистики, в систему которой включены услуги грузовых перевозок (Carlucci et al., 2017, p. 255–257). Сходной точки зрения в оценке пространственной эффективности ТЛС придерживаются (Srisawat et al., 2017), предлагая новые методы принятия решений о территориальном размещении инфраструктурных объектов на основе ГИС-платформ, а также (Jenček and Twrdy, 2008), предложившие общий индекс производительности расположения регионального транспортно-логистического терминала, осуществляющего интермодальные перевозки.

Линейную (транспорт, телематика) и узловую (порты, перевалочные терминалы, склады, логистические центры) логистическую инфраструктуру Е. Ставярская определяет в числе доминант умной специализации региона – набора уникальных активов, ориентированных на достижения в инновационном развитии региона (Stawiarska, 2014, p. 3335–3336). Портовую инфраструктуру в качестве центра экономического роста на базе фактора логистики рассматривают (Raimbault, 2019; Montwiłł, 2019). С повышением качества жизни в регионе, со снижением стоимости и сокращением времени внутри-и межрегиональных перевозок связывают транспортную логистику (Ceniga et al., 2019, p. 294).

Механизмы обеспечения логистической системой стратегических целей социально-экономического развития региона в области конкурентоспособности, инвестиционной привлекательности, образования, здравоохранения, комфорта и качества жизни исследуют И. Караюн, Х. И. Айдын, М. Гулмез. Вывод, к которому они приходят, состоит в том, что инвестиции в любую область логистики способствуют региональному развитию в той же степени, что и развитию национальной экономики (Karayun et al., 2012, p. 27).

Логистическая деятельность – конвергенция технологий и инфраструктуры, по мнению Дж. П. Родрига и Т. Ноттебума, далека от единообразия и нуждается в разработке стандартных операционных решений, гармонизированных нормативных актов, способных преодолеть регионализм транспортнологистических сетей, понимаемый как различия в управленческих подходах к их формированию, источник низкой производительности и эффективности (Rodrigue and Notteboom, 2010, p. 498–501). С этим спорят (Mittal et al., 2018), доказывая успешность использования передового регионального опыта логистики в поддержании жизнеспособности отраслей местной экономики.

Устойчивые ТЛС исследуют (Okyere et al., 2022); интеллектуальные, «умные» – (Coronado Mondragon et al., 2012; Eckhardt and Rantala, 2012), позднее (Lyapin et al., 2020; Oonk, 2016) и др.

Теоретические положения управления развитием ТЛС в экономике региона, сформулированные российскими и зарубежными учеными и определив- шие элементный состав, цели и приоритеты развития, базируются на фундаментальных идеях, системно представленных в работе Д. Дж. Бауэрсокса и Д. Дж. Клосса, которые определили элементами ТЛС информацию, транспортировку, управление запасами, складское хозяйство, грузопереработку и упаковку (Bowersox and Closs, 1996, p. 47–55). В области целеполагания ценность этого исследования заключается в условиях «расцвета» логистики, выделенных учеными в виде технологических факторов эффективной ТЛС (государственное регулирование; цифровая революция; новые подходы к управлению качеством, неотъемлемой частью которых становится сохранность продукта при транспортировке; многообразие форм взаимодействия) (Bowersox and Closs, 1996, p. 39–41). Территориальный фактор эффективности ТЛС (союз и объединение частных фирм, а также совместная деятельность частных фирм и государственных организаций) предотвращает дублирование операций, обеспечивает экономию ресурсов. В территориальных союзах ресурсы ТЛС могут свободно перемещаться под воздействием рыночных сил, нивелируя риски внешних угроз – колебания курсов валют и процентных ставок (Bowersox and Closs, 1996, p. 153).

Представленные взгляды определяют понимание того факта, что территориальная эффективность ТЛС содержит пространственную компоненту. Насыщение территории объектами транспортной инфраструктуры активизирует отраслевой фактор развития ТЛС; расширение границ, рост эффективности ее хозяйственной деятельности приводят к экономическому росту региона. Концентрация транспортно-логистической деятельности создает зоны притяжения, «точки роста» по направлениям, определяет инновационное развитие экономики субъекта Российской Федерации. В обоих случаях территориальная эффективность ТЛС выходит за отраслевые и административные границы, но имеет четкие границы задач пространственного развития, нашедших свое отражение в профильной Стратегии (табл. 1).

Система пространственных целей Самарской области обусловлена многоплановостью ее статуса как субъекта Российской Федерации. Перспективная экономическая специализация в виде экономической деятельности (ВЭД) «Транспортировка и хранение», задачи сокращения межрегиональной дифференциации Волго-Уральского макрорегиона, функции центра экономического роста России, а также региона, локализующего Самарско-Тольяттинскую агломерацию и входящего в перечень геостратегических территорий как территория, граничащая со странами Евразийского экономического союза, требуют высокой территориальной эффективности ТЛС. Оценка способности указанной системы обеспечивать поступательное пространственное развитие возможна методом метрического анализа данных , использование которого для многомерных социально-экономических явлений предложено (Каменев и Каменев, 2017). Матричное совмещение метрик позволяет систематизировать приоритеты ТЛС по задачам и результатам пространственного развития субъекта Российской Федерации с определением качественных характеристик – индикаторов – эффективности ТЛС, ее структурных элементов.

|

s H Й M s и s Ом 0) S |

“ О S i t = Ю S ^^ § h § ® a £ к и 5 Й ел 5 и s 0 О F s 3 § й н « s |

<и н д Рх S о ° « У д со Л ел 7 Д <и Рх Ен t Я й Я « ж * £ о й Ct О РХ £ Л Н Д <и |

1 |

|

|

S 5 5 u S 8 a S C s § к 1 о Й cd S 2 о S—X 0 w M till §o « B o 2d ^ 2 я CO |

8 о S О Л ct <и _ У д д

Рх ’S X о о U ct ct х К О РХ Н и л п ся § ’S 3 Я R rt В 2 я 3 5 я и я я О A CD, CD, о К 'Р й- н я

Н< й О Я m И У И Я |

н ся я ° S Й

Он И "o' о ^ Я CD, § R 3 й S О S О Я О я я я я ® й 3 2 У rt н rt я * Я К 8 й&'^нОЯ'Яи-г я«йи-®лйя х а о ^ „ ^>xPKg4Cty§ ^’иЕпя5нЯ< ьлВоВ^ояя ГГЯДОЯ'СЯИЯ |

||

|

a & « egg g н g S Л P 4i я « s й и ее a | э 0 S a « н a g ч a e о & и « -3. Sag 4) О 5 CX S ^ 4) h ri ’©■ |

£ Й cd, U x Px V 3 н й X о и 5S ^ О О PX Рх н « P s й 5 ° m m О £ц еч ct Px '-7 |

К Л Д Д Рх Я * s g л а 8 п У м л <и л Рч ^ 3 й тД Ct Л О S гч с а Хи а |

§ ® я s' "“ S 5 я * S * a g з g В Я й а я Й я Й н 3 g X 8 S £ Л о я И й я к S а о н л Й S S g S Й £ я * ^ $ £ S Н я а© |

|

|

S H u 2 q Й 0 И c HE и a ^ а я B |

S ^ К я О vo « Н Z~X у рх у Sos Sort СП СП О ^н ct РХ |

S з a ct z—х о рх у рх а ct о л ИЕЙ Л ct >л х а . к а о ct ^ РХ к |

3 < * з » s R S X з М

Д g СП и

к 8 у«езл m х>я £ S .доле ип a g |

|

|

2 Л « 4» 9й s и s ex |

3 8 о >Я R >я 3 CD, О d 3 S cd, cd, й н о Я о ^ S к О н S .Says ^ Л О д • 7 Рх Ct со ct R со |

<и Д Рх о § 6 н4 А g н о е а S ОчнОО я е ° S й 3 . Рх ct У л ■t н Л 2 Я |

В РХ ^ о й Л й о о Я а к 5 н У s я к ё з л © <7 |

|

|

s EI Й M я и s Ом 0) S |

“ О S i c = Ю S ^^ § h § ® a £ к и 5 Й co 2 H « 5 2 ex 0 О F s 3 § H ® и о i « s |

о о ^ u fl я § S S & a s Л M S K u G я ^ л ^ К и н |

|

«Он S и S "я о S о В S' й и § 8 н S—X 0 w M §o « B о 2 ^ S я CO |

И । । л О о К a 9 s л W 2 й я о -^ ®

X « 4J В Я M 1 H О К О X Д 9 R и й Я u s Я - я я Е^ и к Р

К ° О ’3 И <о ех о к я л СП И ЕС ЕС X К |

|

|

a & я я я « я й и ее a i & 0 В A g h л S ч a R 0 и в § 4) 0 ^ CX Я ri ’©' |

ю ^ о л ° У 2 s О й н S S 1 с 5 чо О К гч К К |

|

|

«Баи 2 q Й 0 И c-USE и S в & н P Я 5 |

' S я Й § s н а Й У

В и к с? ё ° ^ ^ § § & & а й ё Н S S н s R О 5 R 2 ^ я S « я чо <и cd m <и ^н g СХ Я К |

|

|

2 Л « 4» 9й я я s ex 2 |

’8 । ° и Я 2 а ” 3 s § * ед <-> о Сч в к н § S Зх 2 Й >s S . о S чо О и ex ех |

|

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Тренды развития экономического пространства

Очевидно, что достижимость приоритетов ТЛС сопряжена с внешними по отношению к системе условиями – сложившимися и формирующимися тенденциями регионального развития. Высокий динамизм в последней группе требует системной работы по мониторингу стратегических предпосылок развития ТЛС, что подтверждает динамический анализ тенденций пространственного развития России, указанных в Стратегии (табл. 2).

Таблица 2 / Table 2

Динамический анализ тенденций пространственного развития России в контексте условий развития транспортно-логистической системы / Dynamic analysis of trends in the Russian Federation spatial development in the context of the conditions for transport and logistics system development

|

2019 год (согласно Стратегии) |

2023 год |

|

Демография |

|

|

В большинстве субъектов стабилизировалась динамика численности населения |

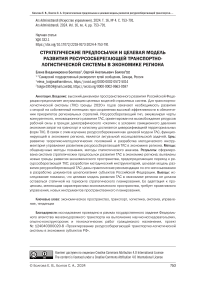

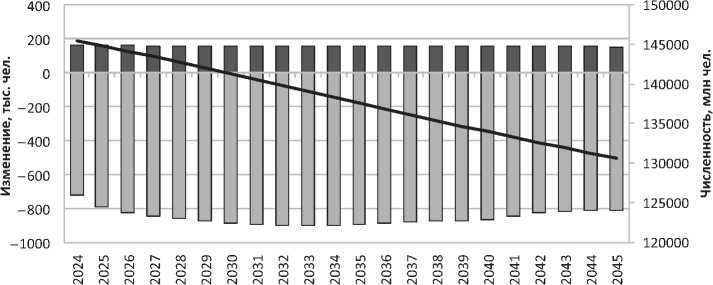

Тенденция стабилизации неустойчива : рост (преимущественно за счет миграционного фактора) наблюдается лишь в 19 регионах (табл. 3). Тенденция сокращения приобрела долгосрочный характер : по прогнозу прирост к 2030 году допускается лишь высоким вариантом сценария (рис. 1–3) |

|

Демографическая нагрузка на трудоспособное население растет |

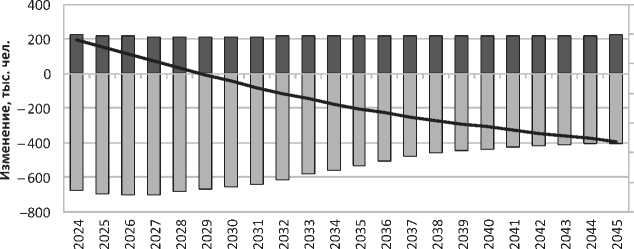

Закреплена долгосрочная тенденция : до 2035 года некоторое снижение, после 2035 года – устойчивый рост (рис. 4) |

|

Население городов с численностью менее 100 тыс. человек устойчиво снижается |

Тенденция устойчива , за исключением городов, изменивших ранее сложившуюся отраслевую специализацию (на примере Самарской области) (табл. 4) |

|

Концентрация экономического пространства, агломерация |

|

|

Экономический рост сконцентрирован в ограниченном числе центров |

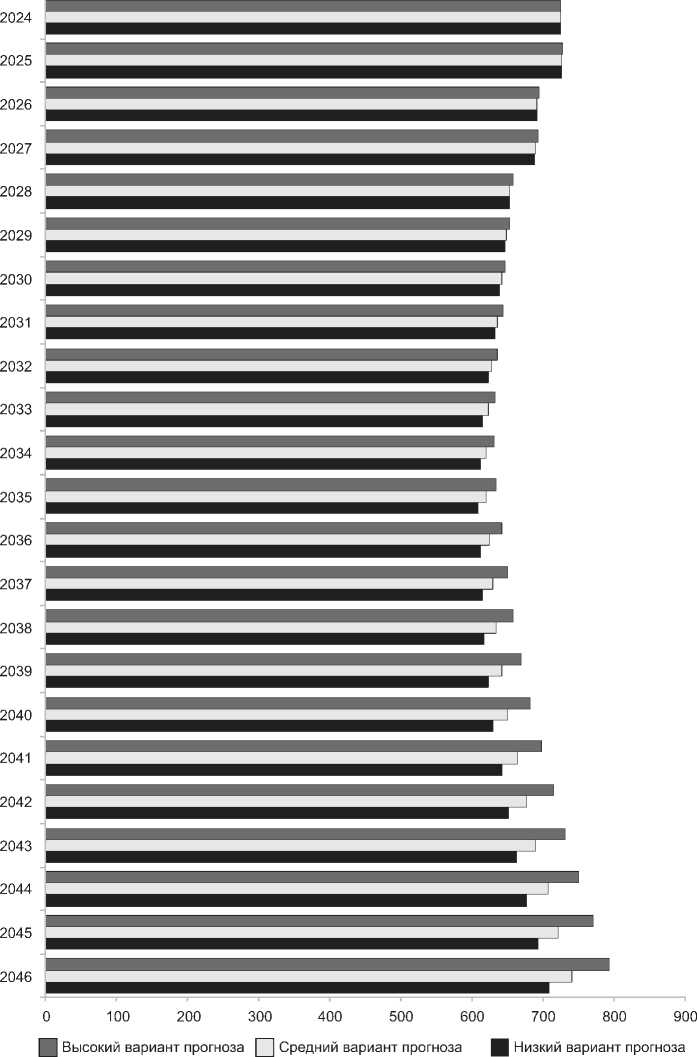

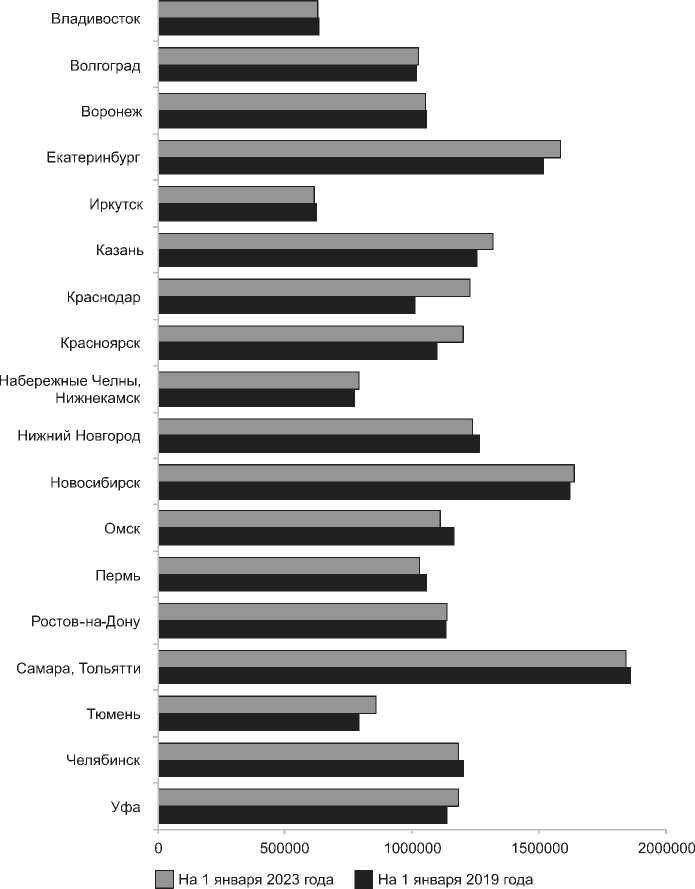

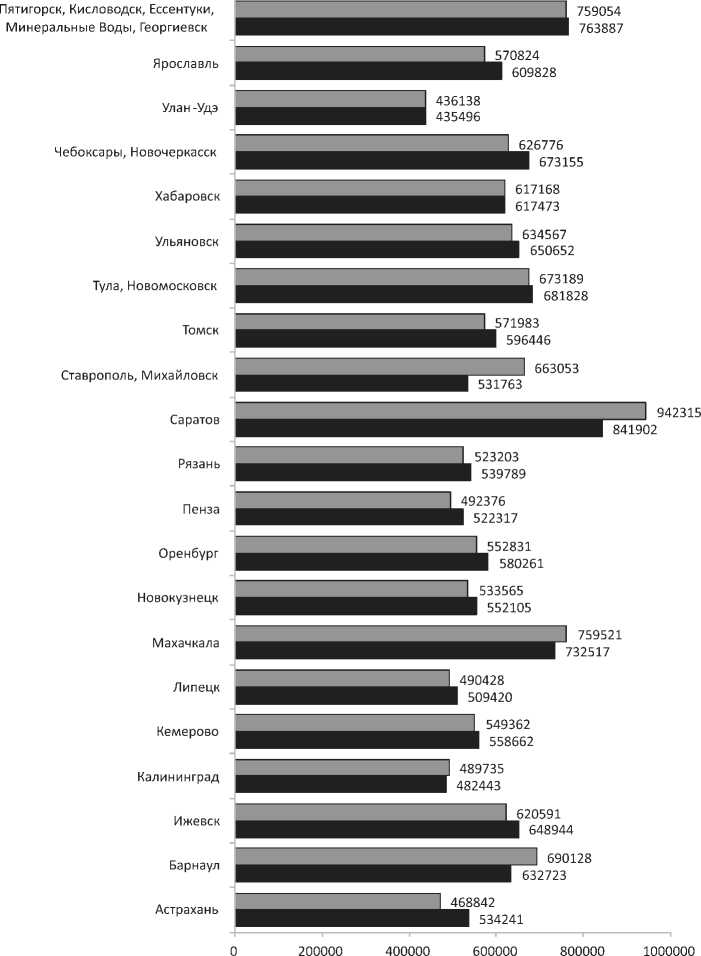

Тенденция устойчиво нарастает : рост численности населения в группе городов A (рис. 5–7). Новая тенденция : сокращение численности населения в группе городов B (рис. 8). Формирующаяся тенденция : в группе городов A значительно представлены города, сокращающие численность (рис. 5–7) |

|

Дифференциация социально-экономического развития |

|

|

Межрегиональные дифференциации / диспропорции сокращаются |

Новые тенденции: – «дифференциация / диспропорция» как объект территориального управления изменена на «социальноэкономическое неравенство»; – «неоднородность» – многоплановые, объективные, преодолимые процессы; – количественные показатели по субъектам Российской Федерации приобретают высокий уровень; – в децильных группах субъектов Российской Федерации уровень поляризации значительный (табл. 5, рис. 9) |

|

Ограничения открытой экономики |

|

|

– |

Долгосрочная тенденция : сочетание глобальной открытости российской экономики с механизмами обеспечения национальной безопасности, достигаемой технологическим суверенитетом |

Источник: разработано и составлено авторами.

Демография. Определенный в Стратегии для большинства субъектов Российской Федерации положительный тренд – сохранение численности – не закреплен в 2023 году, поскольку лишь в 19 регионах страны наблюдается увеличение численности населения, обусловленное в десяти регионах миграционным приростом, в пяти – фактором естественного движения численности, еще в четырех – обеими этими причинами (табл. 3).

Сценарный прогноз придает фундаментальный характер снижению численности населения в субъектах Российской Федерации, неустойчивой положительной динамике численности агломераций. Лишь в высоком варианте прогноза допускается выход на положительные значения общего прироста численности населения к 2030 году с основным драйвером – положительным сальдо миграции. В низком и среднем вариантах динамика численности носит характер общей убыли за счет отрицательного естественного прироста, не компенсированного миграцией (рис. 1–3).

Постепенный тренд снижения демографической нагрузки на лиц трудоспособного возраста в любом варианте прогноза предполагается до 2035 года, после чего значения коэффициента начинают расти с возвратом к уровням, превышающим показатели 2024–2025 годов (рис. 4).

Вместе с тем устойчивое снижение численности городов с населением менее 100 тыс. человек является тенденцией, транслируемой на уровень субъектов Российской Федерации (табл. 4).

Таблица

Демография [Электронный ресурс] // Офиц. сайт Федер. службы гос. статистики. URL: (дата обращения: 30.03.2024).

| 3 Естественный прирост

| | Миграционный прирост

^^— Население на конец года

Рис. 1. Прогноз численности населения (низкий вариант), тыс. чел. / Fig. 1. Population forecast (low option), thousand people

Источник: рисунки 1–4 составлены авторами по данным Росстата4.

Миграционный прирост

Население на конец года

Рис. 2. Прогноз численности населения (средний вариант), тыс. чел. / Fig. 2. Population forecast (average version), thousand people

ф

’ 200 у ф о х

5 -200

S -400

-600

мштщвип

150000 ^ ф

149000 J 148000 2

147000 ь 146000 |

145000 § 144000 7

| 31 Естественный прирост

Миграционный прирост

Население на конец года

Рис. 3. Прогноз численности населения (высокий вариант), тыс. чел. / Fig. 3. Population forecast (high option), thousand people

Рис. 4. Прогноз коэффициента демографической нагрузки (на 1000 лиц трудоспособного возраста приходится нетрудоспособных), коэффициент /

Fig. 4. Forecast of the dependency ratio (number of unemployable per 1,000 employable), coefficient

Таблица 4 / Table 4

Устойчивое снижение численности городов с населением менее 100 тыс. чел.

(на примере Самарской области) / Steady decline in the number of cities with population of less than 100,000 (the example of the Samara Region)

|

Города Самарской области с численностью населения менее 100 тыс. чел. |

Численность постоянного населения в 2019 году, чел. |

Численность постоянного населения в 2023 году, чел. |

Темп роста, % |

|

Самара |

1 156 608 |

1 163 645 |

100,6 |

|

Жигулевск |

52 455 |

49 301 |

94,0 |

|

Кинель |

35 715 |

36 358 |

101,8 |

|

Новокуйбышевск |

100 940 |

97 163 |

96,3 |

|

Октябрьск |

26 512 |

20 190 |

76,1 |

|

Отрадный |

47 083 |

46 755 |

99,3 |

|

Похвистнево |

28 044 |

26 875 |

95,8 |

|

Сызрань |

168 735 |

163 303 |

96,8 |

|

Тольятти |

702 831 |

674 630 |

96,0 |

|

Чапаевск |

72 225 |

69 169 |

95,8 |

|

Нефтегорск |

17 916 |

17 879 |

99,8 |

Во всех городах Самарской области с численностью менее 100 тыс. человек и промышленно-производственной специализацией численность постоянного населения существенно сократилась. Исключением стали только города, изменившие свою отраслевую специализацию на туризм (Нефтегорск) и рекреацию (Кинель). Город Новокуйбышевск с численностью в 2019 году более 100 тыс. человек изменил свой статус на категорию городов с численностью менее 100 тыс. человек.

Концентрация экономического пространства, агломерация. Тренд «концентрация экономического роста в ограниченном числе центров» (73 млн человек проживает в 40 крупных / крупнейших городских агломерациях) изменил однозначно положительную направленность. В группе городов A (образуют крупные и крупнейшие агломерации) с ежегодным вкладом в экономический рост России более 1 %. В составе этой группы находятся города федерального значения Санкт-Петербург и Москва, а также города, входящие в столичные агломерации (рис. 5–7). В группе городов B (население более 500 тыс. человек) с ежегодным вкладом в рост экономики страны 0,2–1 % сокращение численности на 1 января 2023 года к уровню 2019 года составило 463,3 тыс. человек (рис. 8).

Рис. 5. Численность населения городских округов, образующих крупные и крупнейшие городские агломерации России (вклад в экономический рост страны более 1 % ежегодно), группа городов A, чел. / Fig. 5. Population of urban districts forming large and largest urban agglomerations of the Russian Federation (contribution to national economic growth over 1 % annually), group of cities A, people

Источник: рисунки 5–9 составлены авторами по данным Росстата5.

Выборг

Волхов

Всеволожск

Кириши

Тихвин

Гатчина

В 92684

ГО Санкт-Петербург

0 1000000 2000000 3000000 4000000 5000000 6000000

Q На 1 января 2023 года | На 1 января 2019 года

Рис. 6. Численность населения городского округа Санкт-Петербург, городов Ленинградской области, входящих в Санкт-Петербургскую городскую агломерацию (вклад в экономический рост страны более 1 % ежегодно), группа городов A, чел. / Fig. 6. Population of the St. Petersburg urban district, cities of the Leningrad Region included into the St. Petersburg urban agglomeration (contribution to national economic growth over 1 % annually), group of cities A, people

|

Реутов |

1 113140 1 106962 |

|

Ногинск |

I 218485 | 208413 |

|

Сергиев Посад |

1 209616 | 108887 |

|

Долгопрудный |

I 119957 | 112007 |

|

Пушкино |

■ 300560 | 106836 |

|

Жуковский |

1 110507 1 107922 |

|

Раменское |

■ 334391 | 122157 |

|

Орехово -Зуево |

И 241038 Г 132718 |

|

Домодедово |

И 222807 1 179228 |

|

Щелково |

1 217794 | 127161 |

|

Серпухов |

1 181197 | 124897 |

|

Одинцово |

2| 480869 |143227 |

|

Коломна |

I 214925 1 184706 |

|

Красногорск |

■ 324754 | 263143 |

|

Электросталь |

I 152190 | 165364 |

|

Люберцы |

■ 356489 ■ 318372 |

|

Мытищи |

1 299964 1 248008 |

|

Королев |

1 226936 | 224533 |

|

Подольск |

■ 350268 1 328701 |

|

Химки |

■ 278578 1 254748 |

|

Балашиха |

■ 549846 1 501610 |

|

ГО Москва |

13104177 | 12615279 0 2000000 4000000 6000000 8000000 10000000 12000000 14000000 | На 1 января 2023 года | На 1 января 2019 года |

Рис. 7. Численность населения городского округа Москва, городов Московской области, входящих в Московскую городскую агломерацию (вклад в экономический рост РФ более 1 % ежегодно), группа городов A, чел. / Fig. 7. Population of the Moscow urban district, cities of the Moscow Region included in the Moscow urban agglomeration (contribution to national economic growth over 1 % annually), group of cities A, people

J На 1 января 2023 года | На 1 января 2019 года

Рис. 8. Численность населения городских округов, образующих крупные и крупнейшие городские агломерации России (вклад в экономический рост страны более 0,2–1 % ежегодно), группа городов B, чел. / Fig. 8. Population of urban districts forming large and largest urban agglomerations of the Russian Federation (contribution to the national economic growth over 0.2–1 % annually), group of cities B, people

Новым в выявленных трендах является негативный вектор снижения численности городского населения в группах, обеспечивающих ежегодный вклад в экономический рост более 1 %. В их числе города Сибири, Южного Урала, Дальнего Востока, Поволжья, юга Центральной России, Ленинградской и Московской областей.

Дифференциация социально-экономического развития. Сокращение межрегиональных социально-экономических диспропорций является тенденцией, преодоление которой в период с 2019 по 2023 год ведущие российские специалисты в области региональной и пространственной экономики не фиксируют. По мнению Г. Ю. Гагариной и Р. О. Болотова, «формирование социально-экономического неравенства – естественный процесс развития территориальных систем», который, будучи управляемым, является драйвером развития экономики, особенно для регионов отстающего развития (Гагарина и Болотов, 2021, с. 20). К. В. Фенин на основе анализа формальных индикаторов развития российских регионов формулирует вывод о высоком уровне неоднородности (гетерогенности, искривления) экономического пространства Российской Федерации (Фенин, 2021, с. 299). Этот вывод подтверждают (Савельева и Орехов, 2022), анализируя индекс человеческого развития, ВВП на душу населения для субъектов и федеральных округов, а также (Комлева и др., 2020), используя критерий доступности благ и услуг. Особенность результатов приведенных исследований состоит в консенсусе ученых по вопросу о межрегиональных социально-экономических диспропорциях, которые перестают рассматриваться в концепции «сглаживания», а представляются многомерным явлением с распределенными функциями управления. На уровне государства это эффективные решения по смягчению последствий (Комлева и др., 2020, с. 35); на региональном уровне – опора на инициативу, самоорганизацию населения (Комлева и др., 2020, с. 34).

Анализ межрегионального неравенства, выполненный в контексте мониторинга тенденций пространственного развития России – внешней для проектирования ТЛС в экономике региона среды, демонстрирует принципиальное расхождение значений показателя экономического роста для территорий, сгруппированных в кластеры по десять регионов. Децильные группы выделены в соответствии с рангом субъектов Российской Федерации по показателю ВРП на душу населения, что позволяет типизировать сходные по уровню экономического развития регионы и выделить крайние субъекты в отдельные группы (табл. 5).

Таблица

|

4) К к & ь и я л м св О К 4) S к 4) sr св К 00 |

я S |

о |

Ch ri LTi |

ко o' КО КО |

‘Л LT? ко LTj |

Ch ^ VO ^ |

‘Л S |

сь СП |

|

g |

00 ri ch сгч сч |

О o' ко о |

со |

ок LT) ко |

Ch ri VO LT) |

VO o' VO |

VO сП |

|

|

ев S я св Я 3 к св Я К CU НН “ г со R 0 Я К и е ’Я я 0 А ю |

'ё 3 и г! К S й & Ct ^ S "в? 8 S U и . - S ® £ S - ^ и S 2 Н Ct ,« S я * S & ^ св 2 5 w S g о w я о о S S я S s 5 s н g 5 U Я 2 ct 'О h Я О |

A ’Я о я W си * S о w и и Я и W о ^ Ct s g rd — rct 40 Н О ct Я к & CU ж Н ^ ct S s о « Л Он я S К й ^ *О 3 „ О 5 3 Я Q л * * 'о о ^ § g к &н R ^ |

^^ ct ’Я О я о * 3 S Я CU й § 5 s' я Н ct у W ct и VO ct о g § и и о 5 ^ о 2 S’ i § u < g 5 и ь; С. г Ч |

ко я Я с 5 g ^ g ^ <3 о -cu я о s U VO А >ч 4^ S s' cs 2 . o § S * £ я co ct О ^ я £ К a s x§ § 5 VO <3 S * ё 1 K'S S й s' 5 я о co 2 U Й |

я я Ct я

CU 5 ® ^ я О s' S ° ° Я о ^ я

S 5 & ^ ct Й я А W § я ^ ct ct ё 5 & О, о >3 tc; cs з ^^ 2 с ь S О U Ч ^ Ct 3 я я >3 \о >з 3 о з * 3 * S s * s у о о св 5 R Лию «; св о |

С о ct Рч Ct и ct Рч О 3 « § н ^ н Й я из ct « Я о ct О я ^ S 0 б |

Он Гн Я Оч ct и . ~ я ’S S ^ 5 О Оч Я из < S я g й я н S ct о я я CU « S Ч ^ 2 ^ cs < §< ® w R s с If* ° 6 f з Си С 3 Я Сц о Ои л о s « ч и о |

|

|

я св CU |

О д |

О еч 1 |

О сч |

О 1 |

О LTj |

о VO LTj |

О VO |

|

|

4) К к U и я л м св О К 4) Я к 4) sr св К 00 |

я S |

04 ГД п |

00 |

00 |

|

g |

я |

°2л сч 04 04 ГД |

||

|

ев Я я св Я 3 к св Я К Си НН “ ^ со =я S R 0 Я К и е ’Я я 0 А ю |

6 S « g £ Д н Рч О к н 5 И Q S Ь ц S Я ^ я s к й я й Я § ^ я < ч " а Он 1 и я g « R и Ч >-О щ Ни' о g я я и ° * § ^ ^ ю S § О м ~ К S л у £ д Он ^ Я я аир со я 3 и U 'о и ^ О <и ° °! л ^3? |

3 Х§ ^ ец Х§ СЦ са # |

||

|

я св CU |

о 00 1 |

ГД 00 00 |

е CU |

|

30.03.2024).

Экспресс-индикаторы неравенства регионов в разрезе децильных групп содержат эконометрические показатели, рассчитанные по формулам:

^1 К-тах К min ,

К2 Ктах Xmin ,

Кз

^тах ^min)

,

X

где ^1 – размах вариации;

^2 – коэффициент разрыва полярных значений;

^3 – коэффициент осцилляции;

^тах – максимальное значение показателя в группе;

^min – минимальное значение показателя в группе;

X – среднее значение показателя по группе.

Значения К1 и К2 демонстрируют очень высокую силу разрыва в группе (особенно высокую – трехкратный разрыв – в первой децильной группе; двадцатикратный – в Российской Федерации) (рис. 9). Коэффициент осцилляции показывает значительный уровень поляризации регионального развития по стране в целом, поскольку значения показателя «ВРП на душу населения» отличаются от среднего значения в 1,8 раза; поляризация в группах не столь высока и находится в интервале 0,110–0,352, за исключением первой группы (0,943).

Размах вариации

^— Коэффициенту разрыва полярных значений ---- Коэффициенту осцилляции

Рис. 9. Уровень регионального неравенства по показателю «ВРП на душу населения» в разрезе децильных групп субъектов Российской Федерации / Fig. 9. Level of regional inequality in terms of “GRP per capita” by decile groups of the Russian Federation regions

Ограничения открытой экономики. Коренные изменения в системе мирохозяйственных связей привнесли в процесс развития национальной экономики фактор ограниченно открытой экономики, фундаментально меняющий условия и подходы к управлению развитием ТЛС. Беспрецедентные по количеству ограничения, которым подвергается Россия в рамках санкционного давления, создали новый фон функционирования ТЛС: экстренную смену привычных направлений экспортно-импортных потоков и транспортных маршрутов, разрыв традиционных логистических цепочек, трансформацию форм сотрудничества компаний и уровней взаимодействия приграничных территорий. Понимание фундаментальности фактора «санкционных войн» для ТЛС основано на концепции «ограниченно открытой экономики», объясняющей природу санкций в парадигме общего процесса интегрированности – открытости экономических систем мировому хозяйству, обоснованной А. А. Афанасьевым. В отличие от открытой экономики с ее глубокой интеграцией в систему мирохозяйственных связей и экономики закрытого типа, полностью самодостаточной, ограниченно открытая экономика сочетает характеристики глобальной открытости с механизмами обеспечения национальной безопасности, достигаемой технологическим суверенитетом (Афанасьев, 2022, c. 10).

Трансляция ограничений открытой экономики на региональный уровень, подробно исследованная авторами, приводит к изменениям отраслевых систем в двух направлениях (Болгова и др., 2024). Для субъектов Российской Федерации, экономика которых функционирует во внутреннем пространственном контуре страны, в фокусе государственной политики импортозамещения находится промышленный комплекс, отрасли и предприятия добывающей и обрабатывающей промышленности, поддерживающие технологический суверенитет производством наукоемких технологий и инновационных продуктов. Для субъектов Российской Федерации, входящих в список приграничных территорий и обладающих высоким транзитным потенциалом (таких, как Самарская область), обеспечение технологического суверенитета достигается функционированием ресурсосберегающей ТЛС, способной, во-первых, в потоке санкционных изменений формировать механизмы экономии издержек на транспорт и логистику и, во-вторых, стратегически развиваться с опорой на собственный потенциал.

Методологические положения и методические инструменты управления развитием ресурсосберегающей ТЛС в экономике региона

Понятия ресурсосберегающих технологий, производств, деятельности, политики ресурсосберегающего развития и ресурсосберегающих управленческих решений широко используются в научных исследованиях, в практике управления инновационным развитием, устойчивым развитием, сбалансированным потреблением ресурсов. Однако для целостных отраслевых систем свойство «ресурсосберегающая» используется впервые и требует определения.

Теоретическую основу определения ресурсосберегающей ТЛС создают научные труды по «ресурсно-ориентированной экономике» (Resource Based Economy) – модели о роли природных (минерально-сырьевых) ресурсов в социально-экономическом развитии и свободе доступа к ним. Устойчиво введенное в научный оборот футурологом Ж. Фреско понятие сводилось к системе ценностей, в которой разумное управление природными ресурсами способно полностью обеспечить растущее население планеты, исключить риски перенаселенности планеты, выводимые из мальтузианства (Fresco, 2007, p. 22-23). На протяжении ряда лет споры относительно идей Ж. Фреско велись в контексте утопичности признания ресурсов общественным благом, доступ к которому исключает товарно-денежные отношения. Бесспорным признавался взгляд на технологическое развитие как на способ экономии ресурсов, повышения эффективности экономики до уровня, способного полностью удовлетворять потребности людей. Изменить подходы к агломерационному развитию для «ресурсных» (нефте- и угледобывающих) городов Китая предлагали С. Хе и ее соавторы, считая государственную политику эффективным инструментом преодоления негативных последствий роста городов с опорой на разработку залежей полезных ископаемых (He et al., 2017, p. 76–77). Инновации, предпринимательство, знания, человеческий капитал также определены как факторы развития ресурсно-ориентированной экономики в концепции равного доступа к ресурсам Ж. Фреско (Smith, 2007; Mohamed et al., 2021). Тренды и политика устойчивого развития придали дополнительный импульс теории ресурсно-ориентированной экономики, дополнили ее не только идеями «зеленого» перехода, но и новыми моделями взаимодействия (на примере инициативы «Один пояс – один путь»), цифровыми инструментами управления (на примере сферы обращения, включая логистику) (Chen and Wang, 2022; Zhu et al., 2021).

Систематизация представленных положений позволяет определить ресурсосберегающую ТЛС как территориальную систему, основанную на управлении, в результате которого она способна развиваться на базе собственного потенциала, максимизировать вклад в экономику региона посредством технологического развития как способа экономии ресурсов, направления которого охватывают взаимодействие субъектов транспортно-логистического рынка на территориальном и отраслевом уровне и научно-технологическую модернизацию транспортно-логистической инфраструктуры .

Развитие ТЛС как ресурсосберегающей отраслевой системы в экономическом пространстве региона реализуется в условиях необходимости преодоления негативных тенденций по следующим векторам:

-

а) рост цифровой зрелости ТЛС, создание интеллектуальных ТЛС обеспечит высвобождение рабочей силы, ее сбалансированное распределение по ВЭД в условиях демографического «сжатия»;

-

б) диверсификация территориальных форм ТЛС обеспечит решение проблем, связанных с концентрацией экономического роста лишь в отдельных территориальных центрах и с неравномерностью агломерационного развития;

-

в) экономически обоснованные схемы территориального взаимодействия субъектов ТЛС выступят инструментами управления, ориентированными на экономию затрат на транспорт и логистику в экономике региона, на преодоление тенденций высокой дифференциации социально-экономического развития субъектов Российской Федерации;

-

г) широкий спектр технологических инноваций, модернизация объектов транспортно-логистической инфраструктуры позволят адаптировать ТЛС к условиям ограниченно открытой экономики.

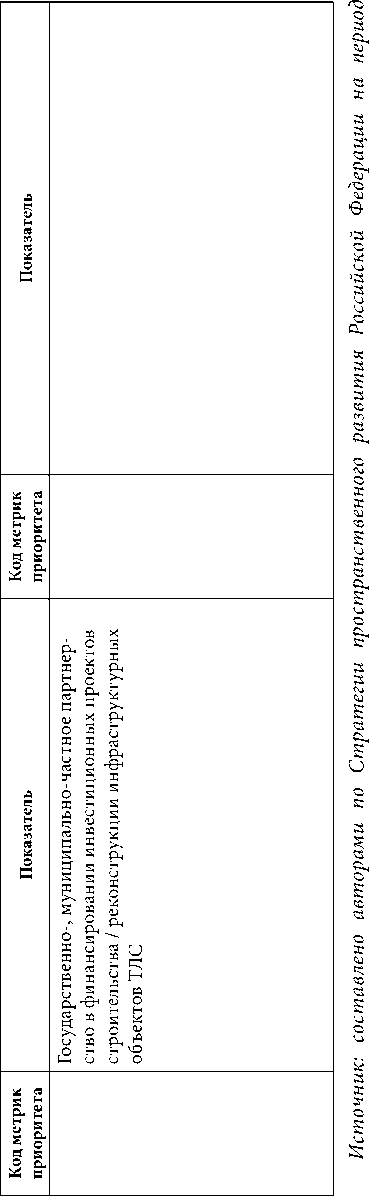

Качественные характеристики ресурсосберегающей ТЛС должны сформировать целевую модель развития с показателями пространственной архитектуры, схем взаимодействия субъектов, результатов модернизации инфраструктурных объектов с опорой на инновации, цифровую зрелость ТЛС. Методика целевого моделирования территориальных процессов, предложенная Агентством стратегических инициатив (АСИ) для упрощения процедур ведения бизнеса в субъектах Российской Федерации 7 , может стать эффективным инструментом обоснования целей развития ресурсосберегающей ТЛС в экономике регионов в условиях пространственного развития страны, сформированных тенденциями 2020-х годов. Проблему адаптации указанной методики применительно к поставленной задаче (обосновать векторы развития ТЛС как ресурсосберегающей системы, преодолевающей негативные пространственные тенденции) решает разработка двух документов: карты целевой модели развития ресурсосберегающей ТЛС в экономике субъекта Российской Федерации (рис. 10) и перечня показателей целевой модели (табл. 6).

Предлагаемая методика целевого моделирования развития ресурсосберегающей ТЛС является новым по своим возможностям инструментом обоснования перспектив транспортно-логистического сектора, функционирующего в экономике региона. К спектру его возможностей, по мнению авторов, следует отнести выбор типа развития. Ресурсосберегающий, в отличие от инновационного, конкурентного и иных типов развития, решает проблему поиска дополнительных источников роста ТЛС без потери качества движущих сил. В таком аспекте ТЛС предстает фактором интенсивного (с опорой на собственный организационный и интеллектуальный (цифровой) потенциал) роста региональной экономики. Карта и перечень показателей целевой модели являются рабочими инструментами увязки векторов развития ТЛС с необходимостью преодолевать негативные тенденции пространственного развития национальной экономики, которые транслируются на региональный уровень. Сгруппированные в разрезе приоритетов пространственного развития субъекта Российской Федерации показатели развития ТЛС задают ресурсосберегающей ТЛС вектор на преодоление негативных тенденций, выявленных средствами статистического анализа.

Высвобождение рабочей силы из ТЛС, перераспределение в другие виды экономической деятельности

Цифровая зрелость ТЛС, интеллектуальные ТЛС

Широкий спектр технологических инноваций, модернизация объектов транспортнологистической инфраструктуры

100% от среднего значения показателей субъектов РФ, входящих в Перечень Приложения 1, имеющих ВЭД

"Транспортировка и хранение" в составе перспективной экономической специализации, для метрик 11-12-13-14-15-16

Минимизация негативных последствий концентрации экономического роста в органиченном числе центров, неустойчивое агломерационное развитие, неравенство в социально-экономическом развитии регионов

100 % от среднего значения показателей субъектов РФ, входящих в Перечень Приложения 2 (для метрик 21, 22)

и в Перечень Приложения 3, раздел 1-11 (для метрик 23-24-35-26)

100% от среднего значения показателей субъектов РФ, входящих в Перечень Приложения 4, раздел II (для метрик 32-36-41-42-44-46)

100% от среднего значения показателей субъектов РФ и муниципальных образований по Перечню Приложения 3, раздел 1-11 (для метрик 31-34-35)

Диверсификация территориальных форм ТЛС

Адаптация ТЛС к условиям ограниченно открытой экономики

Экономически обоснованные схемы территориального взаимодействия субъектов ТЛС

Экономия затрат на транспортировку и логистику

Рис. 10. Карта целевой модели развития ресурсосберегающей транспортнологистической системы в экономике региона (на примере Самарской области) / Fig. 10. Map of the target model for the resource-saving transport and logistics system development in the regional economy (the example of the Samara Region)

Источник: составлено авторами по Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года.

co

О) 5

co co

.co

Федерации от 30.09.2018 № 2101-р. URL: (дата обращения: 15.04.2024).

|

9 c^ и 0 и s о s Ом с щ к Ом (о К |

Ct со я § Ф • X д О яр® з я >я а О я g я о £ч в я -& о, Я Я И s s S я о S и w я у я щ х х х s х х Е н д 2 у й к о о XX.. СТ » Й ^ s 8 § § >я 3 s X ф со Е х S 2 X g Н с п со HI 2 со X ч st; |

се С |

о и . ФО1 д л Й ф S4 Н £ Д >Я " С2- я ° ° я J Н Ct ® и я X Ф « £ д о н 2 ф А СТ N СТ I S s g о СТ Й СТ

h § н н Й я о СТ R О Я S Л я >, О А К И & X О Й о и Р S х 2 X X ° X А Я " р.,я ^ С И ’Я ° ^ ° О g В Й ^ о 2 Р о « я Й « ся Я U Я и я ш |

X и Я 3 00 X <и Я Я о я й R п я о 2 я й Э g X “ н н ю 1X0 о _ X X ct о 2 <и я в о R й я U 2 н § а « О * § «Як S Н Я' |

Я S я ЯО о Зя <и СТ я S сс я iS § S ^ | £ ё S | Я о " £* о Рч и о Й 5 я о О О и 2 о О а Й я ° й 2 “ я 2 й л о я я О Я .я 9 у а * * S § б ст ®«СТ н О Рч й н m я и Р Я Я s m О Я В й й ^ д д со X П |

|

5 Ом й и |

чо 1 Я |

ст ст п ст ст |

40 |

||

|

£ и о и S Ом S Ом с (о к |

О о к 5 О g Я & 8 Н X й Ct я ■& и U ^ 8 н я о и S ко О СТ X М ^ X о 'РЗ й g u" Е а Е X to о Е X S Е 2 д а О X X X ° 5 8 СТ§ § ¥ §< о о 2 Я qO eq я Е m |

се С |

6 ф Е ct g я й о о х ^ о * р О X н О н о о о я х ^ § Е S х Яч 2 & К б S |

i кН i § д -НЛ Я ^Я Я и й а У S -®4 6 $ й СТ S п 2 д О X К S л лр Р « § Я 5 Я 5 Я Я О я О О >Я ?* U ° S Я я о " 2 >я я О 2 ^ Я A gs Н СТ « О и * 5 я я 'О Р я Я § я 1 ию « Я й S S 5 2 ^ й Я ^ §4 О g * л я S СТ н a s g § ’§5 « " s s 1 CT H H * CT § Я о я 3 Стя ° S о Я ” Й W 5 я я я я S Я 2 Й СТ Е СТ g* й 3 я Я я о Я •- О Я' у я я и а д х Е дойд^Х^о 5 Я Я Я- s И^ЗЯЯЯИИН з ° ® й s s ст СТ СТ СТ 1 Вч л СТяСТ 5^ О “ о СТ СТ Нйяийч^ябо^^ s • 5S 3 s s О s 1 ” Нг СТ) и и ГС оо и 1 и 1 ХН 1 ЕС Н X ЕС S |

|

|

Й и |

Е |

LP |

|||

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты исследования позволяют утверждать, что стратегические предпосылки развития ТЛС, определенные в Стратегии и транслируемые на региональный уровень, в 2020-х годах претерпели существенные изменения. Анализ выявил неустойчивую стабилизацию численности населения в большинстве регионов страны, долгосрочный прогнозный тренд на сокращение численности населения, рост демографической нагрузки. Негативным новым трендом является сокращение численности городов, обеспечивающих вклад в экономику Российской Федерации от 0,2 до 1 %; сохраняющимся – значительная поляризация экономического развития регионов. Санкционное давление сформировало принципиально новые условия ограниченно открытой экономики, предполагающие сочетание глобальной открытости экономики субъекта Российской Федерации с механизмами обеспечения национальной безопасности и роста технологического суверенитета.

Негативные тенденции демографического, пространственного, агломерационного, санкционного развития субъектов Российской Федерации меняют подход к целеполаганию ТЛС. Ресурсосберегающая ТЛС – понятие, определенное авторами как новое качество: развитие с опорой на собственный потенциал, обеспечивающее вклад в экономику региона результатами технологического развития и модернизации при максимальной экономии ресурсов. Увязанные с необходимостью преодолевать негативные региональные тренды векторы развития ТЛС позволили разработать целостный методический инструментарий управления, включающий: матрицу приоритетов ТЛС в пространственном развитии региона; методику динамического анализа тенденций пространственного развития России в контексте условий развития ТЛС; целевую модель развития ресурсосберегающей ТЛС в экономике региона в составе карты и перечня показателей, сгруппированных по приоритетам и увязанных с векторами развития ТЛС, направленными на преодоление негативных тенденций пространственного развития субъектов Российской Федерации; рекомендации по его практическому применению.

По мнению авторов, использование предлагаемых инструментов повысит гибкость стратегического планирования, проактивность выбора векторов развития в отраслях экономической специализации. Методика целевого моделирования жестко (в системе координат «задачи» – «результаты» пространственного развития) увязывает вектор развития ТЛС субъекта Российской Федерации с динамично меняющимися региональными условиями.

Представляется, что предлагаемые инструменты имеют потенциал использования в управлении развитием энергетического и информационнокоммуникационного комплексов, формирующих пространственный каркас региона.

Список литературы Стратегические предпосылки и целевая модель развития ресурсосберегающей транспортно-логистической системы в экономике региона

- Афанасьев А. А. Формирование ограниченно открытой экономики суверенного типа в современной России. М.: Первое экон. изд-во, 2022. 108 с. https://doi.org/10.18334/9785912924415.

- Болгова Е. В., Болгов С. А., Курникова М. В. Ограниченно открытая экономика: региональный аспект // Региональная экономика: теория и практика. 2024. Т. 22, № 4. С. 629-654. https://doi.Org/10.24891/re.22.4.629.

- Гагарина Г. Ю., Болотов Р. О. Оценка межрегионального неравенства в Российской Федерации и его декомпозиция с применением индекса Тейла // Федерализм. 2021. Т. 26, № 4. С. 20-34. https://doi.org/10.21686/2073-1051-2021-4-20-34.

- Каменев Г. К., Каменев И. Г. Метрический анализ многомерных социологических выборок // Моделирование коэволюции природы и общества: проблемы и опыт. К 100-летию со дня рождения академика Н. Н. Моисеева (МОИ-СЕЕВ-100): тр. Всерос. науч. конф. / Под ред. Н. П. Петровой, В. Ф. Костюка, Т. В. Сидоровой. М.: Федер. исслед. центр «Информатика и управление» РАН, 2017. С. 215-226.

- Кизим А. А. Формирование и развитие транспортно-логистической системы региона: теория, методология, практика: автореф. дис.... д-ра экон. наук. Ростов-н/Д: Ростов. гос. экон. ун-т, 2005. 54 с.

- Комлева В. В., Беляева О. И., Комлева Е. А. и др. Методика оценки регионального неравенства: науч.-исслед. работа (препринт). М.: РАНХиГС, 2020. 56 с.

- Кузменко Ю. Г., Грейз Г. М., Калентеев С. В. Транспортно-логистическая система как субъект социально-экономического развития региона // Известия Уральского государственного экономического университета. 2013. № 2. С. 111-118.

- Никулина Н. Л., Аверина Л. М. Роль региональной транспортно-логистической инфраструктуры в формировании единого экономического пространства // Мир транспорта. 2021. Т. 19, № 3. С. 34-44. https://doi. org/10.30932/1992-3252-2021-19-3-4.

- Проектирование ресурсосберегающей транспортно-логистической системы в экономике субъектов Российской Федерации / В. А. Хайтбаев, Е. В. Болгова, Е. В. Черняев и др. Самара: Изд-во СамГУПС, 2022. 174 с.

- Разумовский В. М., Солодкий А. И. Транспортно-логистические системы и региональное развитие // Проблемы современной экономики. 2009. № 2. С. 270-273.

- Савельева М. В., Орехов В. Д. Анализ развития регионов России и их человеческого капитала // Московский экономический журнал. 2022. T. 7, № 4. Ст. № 40. https://doi.org/10.55186/2413046X_2022_7_4_225.

- Федотов В. А., Околелых А. А. Региональные проблемы развития транспортно-логистической системы в Российской Федерации // Вопросы региональной экономики. 2021. № 2. С. 141-147. https://doi.org/10.21499/2078-4023-2021-47-2-141-147.

- Фенин К. В. Расчет показателей экономического неравенства России на субнациональном уровне с помощью индекса региональной покупательной способности рубля // Математическое и компьютерное моделирование в экономике, страховании и управлении рисками. 2021. № 6. С. 296-300.

- Яцкин Д. В., Кочкаров А. А., Кочкаров Р. А. Моделирование транспортно-логистических систем и исследование их структурной устойчивости // Управленческие науки. 2020. T. 10, № 1. С. 102-111. https://doi.org/10.26794/2404-022X-2020-10-1-102-111.

- An Z., He E., Du X. et al. Path analysis of regional logistics and economy coordinated development: An fsQCA approach // PLoS ONE. 2024. Vol. 19, № 2. Art. № e0297441. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0297441.

- Bowersox D. J., Closs D. J. Logistical management: The integrated supply chain process. New York: McGraw-Hill Companies, 1996. 730 p.

- Carlucci F., Cira A., Siviero L. et al. Infrastructure and logistics divide: Regional comparisons between North Eastern & Southern Italy // Technological and Economic Development of Economy 2017. Vol. 23, № 2. P. 243-269. https://doi.org/10. 3846/20294913.2015.1070768.

- Ceniga P., Vidrová Z., Sukalová V. Transport logistics as a source of improving quality of life in a regional context // Proceedings of the 19th International scientific conference Business logistics in modern management. Osijec, 2019. P. 293-306.

- Chen Z, Wang H. Research on the impact of the Belt and Road Initiative on the sustainability of the resource-based economy of participating countries // Environmental Science and Pollution Research. 2022. Vol. 29. P. 91139-91154. https://doi.org/10.1007/s11356-022-22141-6.

- Coronado Mondragon A. E., Lalwani Ch. S., Coronado Mondragon E. S. et al. Intelligent transport systems in multimodal logistics: A case of role and contribution through wireless vehicular networks in a sea port location // International Journal of Production Economics. 2012. Vol. 137, № 1. P. 165-175. https://doi.org/10.1016/j. ijpe.2011.11.006.

- Eckhardt J., Rantala J. The role of intelligent logistics centres in a multimodal and cost-effective transport system // Procedia - Social and Behavioral Sciences. 2012. Vol. 48. P. 612-621. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.06.1039.

- Fresco J. Designing the future. Venus: The Venus Project, Inc., 2007. 122 p.

- He S. Y., Lee J., Zhou T. et al. Shrinking cities and resource-based economy: The economic restructuring in China's mining cities // Cities. 2017. Vol. 60, part A. P. 75-83. https://doi.org/10.1016/j.cities.2016.07.009.

- Jencek P., Twrdy E. Development of regional transport logistics terminal -Transport logistics approach // Promet-Traffic & Transportation. 2008. Vol. 20, № 4. P. 239-249. https://doi.org/10.7307/ptt.v21i4.1007.

- Karayun I., Aydin H. I., Gulmez M. The role of logistics in regional development // Annals of the "Constantin Brancu§i" University of Tárgu Jiu. Economy Series. 2012. № 4. P. 24-31.

- Li N., Ma T., Deng X. Analysis of the coupling degree between regional logistics efficiency and economic development coordination // PLoS ONE. 2024. Vol. 19, № 1. Art. № e0293175. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0293175.

- Lyapin S., Rizaeva Yu., Sysoev A. et al. Stages to create and develop module of regional intelligent transportation and logistics system // Transportation Research Procedia. 2020. Vol. 45. P. 939-946. https://doi.org/10.1016/j.trpro.2020.02.073.

- Maxmanov A. S. Econometric modeling of the development of transport logistics in the regions // Академические исследования в современной науке. 2024. Т. 3, № 3. С. 111-118.

- Mittal A., Krejci C. C., Craven T. J. Logistics best practices for regional food systems // Sustainability. 2018. Vol. 10, № 1. Art. № 168. https://doi.org/10.3390/ su10010168.

- Mohamed B. H., Ari I., Saleh Al-Sada M. et al. Strategizing human development for a country in transition from a resource-based to a knowledge-based economy // Sustainability. 2021. Vol. 13, № 24. Art. № 13750. https://doi.org/10.3390/su132413750.

- MontwiU A. Inland ports in the urban logistics system. Case studies // Transportation Research Procedia. 2019. Vol. 39. P. 333-340. https://doi.org/10.1016/j. trpro.2019.06.035.

- Okyere S., Yang J., Adams C. A. Optimizing the sustainable multimodal freight transport and logistics system based on the genetic algorithm // Sustainability. 2022. Vol. 14, № 18. Art. № 11577. https://doi.org/10.3390/su141811577.

- Oonk M. Smart logistics corridors and the benefits of intelligent transport systems // Towards innovative freight and logistics. Vol. 2 / Ed. by C. Blanquart, U. Clausen, B. Jacob. Hoboken: John Wiley & Sons, Inc., 2016. P. 3-14. https://doi. org/10.1002/9781119307785.ch1.

- Raimbault N. From regional planning to port regionalization and urban logistics. The inland port and the governance of logistics development in the Paris region // Journal of Transport Geography. 2019. Vol. 78. P. 205-213. https://doi.org/10.1016/j. jtrangeo.2019.06.005.

- Rodrigue J.-P., Notteboom T. Comparative North American and European gateway logistics: The regionalism of freight distribution // Journal of Transport Geography. 2010. Vol. 18, № 4. P. 497-507. https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2010.03.006.

- Smith K. Innovation and growth in resource-based economies // CEDA Growth 58: Competing from Australia. Committee for Economic Development of Australia, 2007. P. 50-57.

- Srisawat P., Kronprasert N., Arunotayanun K. Development of decision support system for evaluating spatial efficiency of regional transport logistics // Transportation Research Procedia. 2017. Vol. 25. P. 4832-4851. https://doi.org/10.1016/j. trpro.2017.05.493.

- Stawiarska E. Logistics system and smart specialisation at the regional level // Logistyka. 2014. Vol. 4. P. 3335-3342.

- Zecevic S. The role of logistics systems in regional and local sustainable development // 20th International conference on Transport Science - ICTS 2022. Portoroz, 2022. P. 197-204.

- Zhu D., Li T., Zhang C. et al. Role of internet of things technology in promoting the circulation industry in the transformation of a resource-based economy // Wireless Communications and Mobile Computing. 2021. 12 p. https://doi. org/10.1155/2021/7124086.