Стратегические приоритеты социально-экономического развития региона

Автор: Резвяков А.В., Смоляков Ю.И.

Журнал: Вестник аграрной науки @vestnikogau

Рубрика: Научное обеспечение социально-экономического развития сельских территорий

Статья в выпуске: 5 (20), 2009 года.

Бесплатный доступ

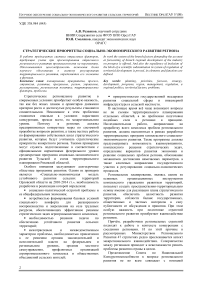

В работе предлагается система отраслевых факторов, требующих учета при прогнозировании отраслевого регионального развития промышленности на перспективу. Обосновывается целесообразность включения блока научного обоснования в систему регулирования территориального развития, определяются его элементы и функции.

Планирование, приоритеты, прогноз, стратегия, развитие, программы, регион, управление, регулирование, региональная политика, территориальные факторы, проблемы

Короткий адрес: https://sciup.org/147123432

IDR: 147123432 | УДК: 338.984

Текст научной статьи Стратегические приоритеты социально-экономического развития региона

-

• приоритетностью государственной поддержки развития социальной сферы и инженерной инфраструктуры в сельской местности.

В настоящее время всё чаще возникают вопросы не по схемам территориального планирования отдельных областей, а по проблемам подготовки подобных схем в регионах в принципе. Исследовательская работа, направленная на проработку всего комплекса проблем регионального развития, должна выполняться в рамках разработки территориальных программ комплексного социальноэкономического развития . Такие программы должны предусматривать возможность взаимоувязанного, комплексного решения стратегических задач, определение вариантов развития экономики и решение социальных проблем региона, обоснование механизмов достижения намечаемых параметров, а также ключевых направлении государственного участия в регулировании социально-экономических процессов.

Региональное планирование, являясь одним из основных организационных инструментов комплексного управления развитием территорий, позволяет создать пространственно-территориальную основу именно для реализации плана стратегического развития, обеспечить целостность развития территории, соблюсти баланс государственных, общественных и частных интересов в силу публичности ее обсуждения и принятия . При этом особую важность при подготовке стратегий регионального развития приобретает взаимодействие регионов.

Причём, разработчики региональных стратегий подходят к работе в контексте конкуренции с соседними регионами. И по этой причине в рассмотренных Министерством Регионального Развития 47 стратегиях редко прослеживается аспект межрегионального взаимодействия . Соперничество между регионами приводит к невозможности решить проблемы развития страны в целом.

Представление Совета по Национальной Конкурентоспособности в вопросе регионального развития не во всем совпадает с позицией

Министерства Регионального Развития. По мнению сопредседателя Совета А. Ш естопалова: «…нельзя считать, что межрегиональная конкуренция безусловный вред..» [5]. Данное утверждение не вызывает сомнений, так как очевидно, что если говорить о конкуренции между регионами за ресурсы в условиях нарастающего дефицита, то это занятие абсолютно бесперспективное. Однако если перенести фокус конкуренции в область эффективности их использования, то межрегиональная конкуренция абсолютно полезна.

Дискуссии по поводу моделей и механизмов согласования стратегии развития каждого региона с его схемой территориального планирования ведутся уже на протяжении нескольких лет. Как неоднократно подчёркивалось заместителем директора департамента социально-экономического развития и территориального планирования Министерства Регионального Развития М. Перовым: « достигнуты неплохие результаты в области регионального планирования…» [1]. Однако проблема заключается в том, что представленные регионами схемы территориального планирования зачастую составлены без принятия основного документа, определяющего стратегические приоритеты региона – стратегии социально-экономического развития на 15-20 лет.

Наблюдаемый в настоящее время недостаточно высокий уровень разработки региональных стратегий, представленных на рассмотрение в Министерство Регионального Развития, обусловлен различием методологического подхода и отсутствием у государства требований к таким документам в принципе. При этом существенным минусом является завуалированность ответственных исполнителей. Таким образом, не понятно кем и где будет осуществляться федеральная, целевая, региональная или любая другая программа развития . Это связано с тем, что система стратегического планирования, как на государственном, так и на региональном уровне в настоящее время находится на стадии разработки. Но, несмотря на то, что у государства пока нет четкого представления о такой системе, тем не менее, она должна быть сформирована.

В связи с этим, авторы приходят к мнению о необходимости разработки четких инструкций, устанавливающих ответственность конкретных исполнителей на местах за достижение намеченных планов территориального развития . Также авторы полагают, что при разработке программ территориального развития особое внимание следует обратить на изменение структуры экономики регионов с целью более эффективного использования их уникальных активов, которые имеются у всех российских регионов без исключения . Органам власти необходимо только создать условия для освоения национального богатства, но освоить их должен бизнес. Россию нужно рассматривать как территорию , пронизанную сетями бизнес-структур, управляющими региональным развитием.

Нельзя не согласиться с мнением ведущих ученых [2,3,4,6] о том, что выработка стратегии территориального развития России и целенаправленная региональная политика должны рассматриваться в качестве важнейших элементов реформ и государственной экономической политики России. При этом, сущность региональной политики должна заключается в том, чтобы максимально использовать в интересах всего общества благоприятные территориальные предпосылки и факторы, а также минимизировать негативное влияние неблагоприятных природных и экономических условий на социально-экономическое положение отдельных регионов. Однако по вопросам содержания стратегии территориального развития регионов и региональной политики России до сих пор не выработано общепринятых и законодательно закрепленных понятий.

Очевидно, что предметом государственной региональной политики должно являться согласование интересов государства и регионов, как особый, специфический тип методов регулирования, целью которого является охват всех сфер и аспектов социально-экономического развития в ходе решения региональных проблем. Авторы полагают, что этим целям может служить включение в систему общегосударственного управления федеральных округов. Это позволит полнее учесть и согласовать территориальные благоприятные факторы и ограничения.

Система стратегических ориентиров может быть выражена и оформлена в виде окружных программ, которые являются основой для ускорения социальноэкономического развития регионов округа, способствовать комплексному системному решению ключевых вопросов, а также активизировать процессы межрегионального взаимодействия. Эта система должна базироваться на прогнозе социальноэкономического развития, который строится с учетом прогнозных макроэкономических параметров по субъектам Федерации. При этом, показатели по округу в целом должны определяться суммой соответствующих значений по регионам, поскольку статистических данных по округу недостаточно, а перспективные вообще отсутствуют.

При разработке окружных программ общие макроэкономические параметры развития определяются темпами роста ВРП, промышленной и сельскохозяйственной продукции. Соответствующие показатели рассчитываются на основании прогнозных данных по субъектам Федерации, входящим в состав округа, с учетом факторов, существенно влияющих на их динамику в территориальном разрезе. С целью выявления масштабов результирующего воздействия всей совокупности территориальных факторов на дифференциацию изменения объемов производства по регионам необходимо осуществить оценку их влияния. При этом в ходе разработки прогноза для каждой отрасли учитывается специфический набор отраслевых факторов, что обусловливает индивидуальный характер их совокупного воздействия на темпы развития данных отраслей в территориальном разрезе. В таблице 1 представлено распределение отраслевых факторов, учитываемых по отраслям промышленности при прогнозировании их развития на перспективу в территориальном разрезе .

Таблица 1 - Прогнозируемое распределение состава учитываемых отраслевых факторов

|

Отрасли |

Отраслевые факторы |

|||||

|

>s Я s В н g Is |

ю 8 я о ч К С о а о « ^ 8 6 8 2 и о к к о к |

Д Н S О m 2 О О сЗ И S ч У К У g -е я 8 Я 2 ю § щ ° и |

о S о S к m Н V О 2 S s & g 6 с |

н S s g g о |

>s У о у § 8 ° 2 Я о |

|

|

Электроэнергетика |

+ |

+ |

+ |

+ |

- |

- |

|

Топливная промышленность |

+ |

+ |

- |

- |

+ |

- |

|

Черная металлургия |

+ |

+ |

- |

- |

+ |

- |

|

Цветная металлургия |

+ |

+ |

- |

- |

+ |

- |

|

Химическая и нефтехимическая промышленность |

+ |

+ |

+ |

- |

- |

- |

|

Машиностроение, металлообработка |

+ |

+ |

+ |

- |

- |

+ |

|

Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность |

+ |

+ |

- |

- |

- |

+ |

|

Промышленность строительных материалов |

+ |

+ |

- |

+ |

- |

+ |

|

Легкая промышленность |

+ |

+ |

- |

+ |

- |

+ |

|

Пищевая промышленность |

+ |

- |

- |

- |

- |

- |

|

Сельское хозяйство |

+ |

+ |

- |

- |

- |

+ |

Заключительным этапом прогнозирования развития является получение отраслевых результатов, сводя и оценивая которые, можно судить о рациональности изменений в сложившейся территориальной структуре, а также определить стратегические ориентиры региональной политики.

Несмотря на то, что цели и задачи региональной политики в значительной мере определяются долгосрочной стратегией территориального развития, особая роль которой заключается в реализации долговременных благоприятных факторов развития страны, в последние годы такая стратегия для России не только не определялась, но даже не ставилось такой задачи ни перед федеральными органами, ни перед наукой. Поэтому авторы полагают, что наряду со стратегией территориального развития России и региональной политикой, являющимися ключевыми блоками системы регулирования территориального развития, эта система должна включать и блок научного обоснования (рис 1.). Особая роль данного блока будет заключаться в проведении аналитических исследований, нацеленных на:

-

• выявление долговременных тенденций регионального развития и острых проблем;

-

• обоснование региональных прогнозов и целевых программ;

-

• создание информационной базы для выработки стратегии территориального развития и региональной политики.

Особо важное значение имеет хорошо отлаженный механизм регулирования, включающий в себя как управляющую систему, так и определенный арсенал методов регулирования регионального развития. Однако главная проблема заключается в том, что до сих пор пока ещё не разработана соответствующая правовая база для успешного функционирования системы регулирования территориального развития.

Рис. 1. Система регулирования территориального развития России.

Решение проблем экономического и социального развития отдельного региона должно предусматривать выстраивание эффективной экономической политики субъекта Федерации, направленной на более полное использование экономического потенциала региона и межрегиональных связей. При этом, важнейшим условием выработки рациональной региональной политики является прогнозирование регионального развития, приоритетной задачей которого является определение стратегически важных направлений развития регионов и путей решения региональных проблем, имеющих важное значение, как для отдельных субъектов Федерации, так и для государства в целом. Однако, несмотря на важность решаемых задач, можно отметить существенные недостатки сложившейся к настоящему времени системы прогнозирования регионального развития :

-

• во - первых , она не охватывает основные элементы экономической структуры, относящиеся к реальному сектору экономики;

-

• во - вторых , не может служить базой для выработки стратегии экономического развития, так как не определяет долгосрочные перспективы;

-

• в - третьих , не обеспечивает согласования макроэкономического, отраслевого и регионального аспектов прогнозов, следствием чего является неэффективность проводимой региональной политики.

Наряду с этим, главный недостаток действующей системы прогнозирования, по мнению авторов, заключается в учете интересов только федерального уровня управления, поскольку все более значительная часть экономических и социальных проблем относится к компетенции субъектов Федерации. Таким образом, данная система не охватывает такие жизненно важные региональные проблемы, как внутрирегиональная дифференциация ситуации в экономической и социальной сферах, интенсивность оттока финансовых ресурсов, инвестиционная привлекательность региона и др., и вследствие, не может служить инструментом для принятия решений по региональному развитию.

Резюмируя вышесказанное, отметим, что наряду с действующей системой прогнозов, целесообразно в рамках федеральных округов и по субъектам

Федерации разрабатывать прогнозные документы, которые бы отражали весь комплекс проблем социально-экономического развития региона, в том числе и носящих локальный характер. Таким образом, в настоящее время, появилась объективная необходимость в дальнейшей разработке и корректировке таких документов как долгосрочная стратегия развития региона, программа комплексного экономического и социального развития, региональные целевые программы, направленных на решение задач с учетом стратегических приоритетов.

Список литературы Стратегические приоритеты социально-экономического развития региона

- Вести Отечества. -№ 48 (374) от 21.12.2006.

- Гранберг, А. Г. Регулирование регионального развития и региональная экономическая политика Российской Федерации/А. Г. Гранберг. -М.: СОПС, 2000.

- Гранберг, А. Г. Проблемы стратегии территориального развития России/А.Г. Гранберг, Б.М. Штульберг и др. -М.: СОПС, 2000.

- Гранберг, А. Г. Региональное развитие: опыт России и Европейского Союза/Под. ред. А.Г. Гранберга. -М.: Экономика, 2000.

- Стратегическое планирование в ЦФО: много политики, мало практики//ИА «Альянс Медиа», 15.12.2006.

- Штульберг, Б. М. Региональная политика России: теоретические основы, задачи и методы реализации/Б. М. Штульберг, В. Г. Введенский. -М.: Гелиос АРВ, 2000.