Стратегическое планирование как основа создания инновационной экономики

Автор: Карпов Д.В.

Журнал: Экономика и бизнес: теория и практика @economyandbusiness

Статья в выпуске: 6-1 (52), 2019 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрена значимость стратегического планирования, как одного из инструментов по развитию современной экономической системы. Стратегическое управление по развитию экономической системы переживает кризисный период, связанный со снижением эффективности традиционных методов. В обязательном порядке необходимо вырабатывать государственную стратегическую политику, направленную на инновационное развитие большинства экономических субъектов и социальную сферу.

Экономика, стратегическое планирование, стратегические цели, региональное развитие, современные технологии, модернизация

Короткий адрес: https://sciup.org/170181788

IDR: 170181788 | DOI: 10.24411/2411-0450-2019-10838

Текст научной статьи Стратегическое планирование как основа создания инновационной экономики

В настоящее время в Российской Федерации активно развивается система стратегического планирования, тем не менее, она не в полной мере отражает участие основных факторов публичного пространства в создании реалистичных глобальных целей и стратегий, и это делает их достаточно уязвимыми в условиях глобальной экономической нестабильности. Стратегическое управление развитием экономики переживает кризисный период, связанный со снижением эффективности традиционных методов. В данный момент нужны принципиально новые хорошо зарекомендованные на практике подходы. В настоящее время в связи с принятием федерального закона «О стратегическом планировании в Российской Федерации» в регионах активизировалась работа над документами стратегического планирования экономического развития, как на региональном уровне, так и на уровне муниципальных образований.

В текущий период наблюдается недостаточный уровень стратегического планирования в регионах с использованием механизма управления социальноэкономическим развитием территорий. В свою очередь, наш опыт стратегического планирования на муниципальном и региональном уровнях показывает, что к числу нерешенных вопросов, резко снижающих эффективность механизмов разработки и реализации стратегий, нужно отнести: сложность интеграционных стратегий по вертикали на национальном, региональном и муниципальном уровнях, вплоть до стратегий бюджетообразующих предприятий; недостаточную публичность в освещении глобальной цели и путей ее достижения; отсутствие консенсуса между различными участниками экономического пространства с противоречивыми интересами по поводу будущего развития [6]. Поэтому, крайне необходимо наиболее успешные экономические проекты адаптировать к определенной рыночной конъюнктуре и территориальному развитию.

Для решения большинства поставленных вопросов необходимо осуществить следующие задачи: согласование интересов властных структур, бизнеса и активных групп населения, связанных с данной территорией. В обязательном порядке необходимо вырабатывать государственную стратегическую политику, направленную на инновационное развитие большинства экономических субъектов и социальную сферу.

В сложившейся экономической ситуации, которая возникла в результате введенной против России санкционной политики рядом западных государств, особое место в обеспечении национальной эконо- мической безопасности возлагается на модернизацию сложившейся экономической системы, ее структурную перестройку. В основе данных преобразований должна быть выработана стратегия по внедрению инновационных технологий в различные сектора экономики [2].

Современная ситуация в инновационной сфере России является следствием неэффективной деятельности государственных органов исполнительной и законодательной власти. При этом данными структурами, отвечающими за развитие инновационной деятельности в стране, за последнее десятилетие не использовались в полной мере возможности российских ученых и специалистов для проведения необходимых инновационных преобразований в реальном секторе экономики. Результатом всего этого является недостаточная государственная поддержка научнотехнологического и образовательного комплекса, что в конечном итоге не сможет решить задачи перехода национальной экономики на инновационный путь развития [3]. В настоящее время необходимо заниматься развитием законотворческой деятельностью, направленной на осуществление инновационного планирования в различных отраслях экономики.

Сегодня запас «российских новых знаний» в области конкурентоспособных мировых технологий находятся в стадии стагнации, а мировые инновации непрерывно растут. Российская инновационная система, до сих пор наполовину представлена как административно-командная, и в большинстве случаев не умеет эффективно трансформировать новое знание в полезные для общества и экономики продукты и технологии. В сложившейся ситуации приоритетной задачей государства должна стать выработка системного подхода к формированию научно-технической политики. В целом, для ускорения перехода России к экономике знаний государство должно оптимально распределять весьма ограниченные бюджетные ресурсы по стадиям инновационного цикла. Более того, структура распределения государственных средств должна гибко реагировать на появление «узких мест» в структуре цикла.

Сейчас, например, таким узким местом является явная нехватка инфраструктурных «мощностей», эффективно преобразующих знание в товар [4].

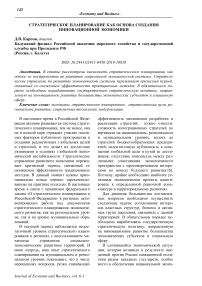

В условиях недостатка финансовых ресурсов у государства, так и у субъектов экономики особенное значение приобретают вопросы стимулирования по привлечению средств на инновационное развитие. Систему государственного стимулирования инновационного развития промышленных предприятий можно усовершенствовать путем введения налоговых стимулов для них, что улучшит условия финансирования и повысит их заинтересованность в активизации инновационных процессов (рис. 1). Вознаграждение участников инновационного развития должно зависеть от их взноса в экономический результат деятельности предприятия [1].

Экономическая эффективность инновационного развития промышленных предприятий в значительной степени зависят от заинтересованности в этом всех причастных к его реализации участников, а именно: владельцев и работников предприятия и его смежников, финансовых учреждений, инвесторов. Анализ сложившейся ситуации позволяет выделить три основных направления стимулирования инновационной деятельности:

-

а) совершенствование нормативноправовой базы в сфере инновационного развития;

-

б) установление государством норм и стандартов по экологичности, безопасности и качеству продукции;

-

в) стимулирование развития инновационной инфраструктуры.

Актуальные проблемы, связанные со стимулированием инновационного развития предприятий, требуют новых подходов в вопросах теории и практики его реализации. В основе стимулирования инновационного развития предприятий должен находиться конечный финансовый результат, который показывает рост прибыли за счет снижения затрат на производство и повышение качества продукции. Стимулирование инновационного развития промышленных предприятий на государственном уровне зависит от общего экономического положения в стране, в частности рынков снабжения и сбыта, уровня инфляции, цен на сырье, материалы, энергоносители и покупательной способности потребителей. Сюда также можно отнести государственное регулирование экономики через хозяйственное законодательство и системы налогообложения; научнотехнологического развития страны, систе- мы образования и подготовки высококвалифицированных кадров; уровня конкуренции, развития финансовых рынков; открытости экономики и международного сотрудничества; развития производственно-технологической, экспертноконсалтинговой и информационной инфраструктуры.

Рис. 1. Источники финансирования инновационного развития промышленных предприятий

Анализ инновационного развития предприятий на уровне источников и субъектов финансирования, а также изучение мирового опыта позволяет утверждать, что действенная система финансирования и гибкое налогообложение должно обеспечивать эффективное использование и постоянный рост объема инвестиций в новые технологии. Национальный характер инновационной системы во многом определяется действующим в данный момент национальным законодательным полем и системой неформальных отношений. Важным является понимание того, что добавочная стоимость в инновационном цикле может создаваться не только в начале, но и в любом месте цикла, у любого субъекта инновационной деятельности. Это означает, что новое знание может генерироваться соответствующим субъектом на любом этапе цикла. В этом случае может и должен появиться новый субъект, который занят анализом, управлением и оптимизацией процесса извлечения инновационного дохода на разных этапах «цепочки накопления стоимости». Этот субъект должен анализировать и сравнивать экономические и иные эффекты от использования новшеств на каждой из стадий и принимать решения о перераспределении ресурсов, направленных на создание и исполь- зовании инноваций на разных стадиях жизненного цикла продукта [6].

Однако необходимость модернизации российской экономики и развития инновационных процессов, на которые такая модернизация должна опираться, сталкивается с серьезными проблемами в сфере экономических институтов. Российская экономика подошла к рубежу, за которым инновационное развитие превращается в критически необходимый императив экономического роста, с неприспособленной для этого институциональной структурой. Попытки в этих условиях дождаться эволюционного формирования эффективных институтов инновационного развития могут привести лишь к окончательной утрате остатков инновационного потенциала и к необратимой в среднесрочной перспективе деградации всей российской экономики. Сложность ситуации усугубляется не только институциональным вакуумом, препятствующим преодолению структурно-ценовой несбалансированности и структурно-технологических перекосов, но и наличием неэффективных экономических институтов. Сложившаяся институциональная среда не обеспечивает адекватной реакции на реальные ресурсные ограничения инновационной деятельности, складывающиеся в течение длительного времени, и требующие для своего преодоления формирования социальноэкономических институтов, ориентированных на глубокие преобразования существующей модели экономики [5].

Инновационный процесс является органическим компонентом функционирования самих хозяйственных ресурсов, прежде всего качественных. Высокотехнологическое оборудование, специалисты и высококвалифицированная рабочая сила являются той питательной средой, где генерируются и приживаются инновации. Кроме того, если не созданы ресурсные и экономические предпосылки для замещения массовых ресурсов качественными, то экономика либо не будет предъявлять эффективный спрос на инновации, либо инновационный процесс будет затухать в силу ресурсно-технологических ограничений. Сама по себе активность в сфере ис- следований и разработок, не имеющая такой питательной почвы в виде растущего замещения массовых ресурсов качественными, не даст результатов – инновации будут отторгнуты неэффективной экономикой. Поэтому, инновационная задача развития государства, стоящая перед обществом требует взвешенных и своевременных решений не только в экономической сфере, но и в социальнополитической жизни граждан. Только на стыке балансировки всех сторон жизни общества, можно достичь прогрессивных изменений в экономической и политической жизни, основанных на инновационных технологиях.

В среднем развитые страны вкладывают в науку до 2% ВВП ежегодно. Расходы на исследования и разработки являются одним из главных критериев инновационности экономик стран мира. По состоянию на 2016-2017 гг. по этим показателям первой в мире страной являются США, однако уже в ближайшие десятилетия лидером может стать Китай. В 2017 году расходы США на исследования и разработки увеличились по сравнению с 2016 годом на 1,2%, что составляет 2,66% ВВП. Расходы Китая на исследования и разработки в 2017 году составляют 220 млрд. долларов, что на 11,6% выше, чем в 2016 году, в Индии – около 45 млрд. долларов, что на 12% больше 2016 года. Уровень финансирования исследований и разработок в России в сопоставлении как с развитыми странами мира, так и с претендующими на лидирующие позиции развивающимися странами является ограниченным. В соответствии с бюджетом на 2019 год затраты на исследования и разработки составят приблизительно 300 млрд. руб., что на 4% больше, чем в предыдущем году.

Многие исследователи считают, что сегодня, на базе развития цифровой экономики в России происходит вызревание новой модели экономического роста. Собственно, возобновление и устойчивость экономического роста будет происходить на платформе и благодаря ресурсам и возможностям цифровой экономики. И именно за первенство в этой сфере и происходят главные конкурентные схватки между экономическими лидерами глобального развития. Сегодня одна из главных, фундаментальных угроз для России состоит в том, чтобы опять не остаться в хвосте происходящих процессов, не попасть в зависимость от правил, в формировании которых мы не участвуем. Оборотная сторона этой угрозы – опять сбиться на путь эклектических заимствований чужих достижений и, соответственно, вынужденных действий по чужим правилам.

Понимание существа происходящих в стране и мире процессов потребовало внести уточнения и серьезно обновить определение экономической безопасности как тесно взаимосвязанного комплекса проблем международной и национальной экономической безопасности, противоречий в системах глобальных, региональных и национальных интересов, вызовов, угроз и рисков, качественно меняющих подходы к системе обеспечительных мер. Значительно усиливаются факторы стратегического предвидения и планирования, возникают новые формы согласования необходимости интеграции в систему международного разделения труда и экономического суверенитета Российской Федерации, самодостаточности и защищенности национальной экономики от угроз экономических войн и санкций. Экономическая безопасность России рассмотрена и через ее деятельность по формированию новых конфигураций многополярного мира, в частности межинтеграционных партнерств ЕС-Россия, ЕС-ЕАЭС, наполнения реальным содержанием таких интеграционных образований, как БРИКС, ЕАЭС, ШОС. Развиваются новые подходы к пониманию экономической безопасности союзного государства Российской Федерации и Республики Беларусь на основе конституирования общих интересов Союзного государства.

Современное понимание национальной экономической безопасности поставлено в контекст долгосрочных целей социальноэкономической модернизации страны, продолжения экономических реформ, институциональной трансформации. В связи с этим обоснованы решения, по стратегическому планированию развития экономики, к определению экономической безопасности как ядра всей системы национальной безопасности и необходимости разработки специальной стратегии экономической безопасности на долгосрочную перспективу с горизонтом до 25 лет.

Список литературы Стратегическое планирование как основа создания инновационной экономики

- Горбатов А.В. Результаты первого года санкционных отношений России и Евросоюза. Наука сегодня [Текст]: сборник научных трудов по материалам VII международной научно-практической конференции, г. Вологда, 28 октября 2015 г.: в 4 частях. Часть 3. - Вологда: ООО «Маркер», 2015. С. 42-45.

- Горбатов А.В., Шаурина О.С. Противостояние России и стран Запада в условиях применения экономических санкций. Фундаментальные исследования. - 2016. - № 9 (часть 3). - С. 565-570.

- Колганов А.И. Политэкономия провала: Природа и последствия рыночных «реформ» в России. - М.: Едиториал УРСС, 2013. - 400 с.

- Маренков Н.Л. Инноватика. Изд. 2-е. - М.: Книжный дом «Либроком», 2009. - 304 с.

- Мозгоев А.М. Развитие экономики стран Восточной Азии и инвестиционная модель региона России / Ин-т Дальнего Востока. - М.: Наука, 2004. - 316 с.

- Копеин В.В., Филимонова Е.А. Импортозамещение как новый элемент в системе продовольственной и экономической безопасности // Российское предпринимательство. - 2015. - Т. 16. - № 18. - С. 2947-2956. - DOI: 10.18334/rp.16.18.1942