Стратегии адаптации организма школьников к особенностям жизнедеятельности

Автор: Шептикина Т.С., Шептикин С.А.

Журнал: Физическое воспитание и спортивная тренировка @journal-fvist

Рубрика: Медико-биологические аспекты физического воспитания и спортивной тренировки

Статья в выпуске: 1 (27), 2019 года.

Бесплатный доступ

Здоровье и адаптационные возможности организма тесно связаны между собой. Однако характер протекания адаптационных процессов в организме школьников обусловлен не только наличием у них определенных функциональных резервов, но и текущим функциональным состоянием регуляторных систем организма. Показано влияние уровня нагрузок различного плана, получаемых школьниками в процессе своей жизнедеятельности, на ход адаптационного процесса. Рассмотрены варианты формирования адаптации школьников к особенностям жизнедеятельности в различные периоды учебного года. Представлены данные о динамике функционального состояния в процессе реализации экспериментальной стратегии адаптации к особенностям жизнедеятельности в отдельные периоды учебного года.

Здоровье, адаптационные способности, регуляторные механизмы, нагрузка, стратегия адаптации

Короткий адрес: https://sciup.org/140243678

IDR: 140243678

Текст научной статьи Стратегии адаптации организма школьников к особенностям жизнедеятельности

Введение . Здоровье, как ценностная категория, всегда было в центре внимания человека. Всегда отмечалось стремление людей к укреплению своего здоровья, повышению силы, ловкости и выносливости. Такой интерес обусловлен тем, что для здорового человека мир раскрашен более яркими красками, для больного же человека мир сужен тесными рамками его физических возможностей. Н.А. Агаджанян (1983), анализируя подходы восточной медицины к определению здоровья, отмечает, что «…больной считается преступником, он достоин презрения, потому что плохо воспитан, не знает фундаментальных космологических законов и потому нарушает Мировой порядок» [1].

В рамках критериев оценки здоровья наиболее важными из них являются характер функционирования основных систем организма и особенности протекания адаптационных процессов. Исходя из этого, выявляются два подхода к обеспечению высокого уровня здоровья: во-первых, создание необходимого запаса функциональных резервов организма для облегчения протекания процессов адаптации к определенным условиям жизнедеятельности [1]; во-вторых, обеспечение необходимого уровня функционирования систем, также отвечающих за скорость приспособления к текущим условиям жизнедеятельности. Первый вариант является наиболее распространенным, второй только начинает применяться в практике физической культуры и спорта. Разница между ними заключается в том, что в первом варианте эффект достигается за счет повышения максимальной производительности систем организма, а во втором случае обеспечивается изменение содержания жизнедеятельности с учетом текущего уровня функционирования организма.

Значимость занятий физическими упражнениями обусловлена тем, что только в процессе двигательной деятельности происходит повышение функциональных возможностей организма. По мнению В.Н. Платонова (2010), интенсивность самого напряженного ежедневного многочасового физического труда, даже усугубленная тяжелыми условиями внешней среды (жаркий климат, высокогорье), является значительно более низкой по сравнению с интенсивностью тренировочной работы, а экстремальные условия соревновательной деятельности не имеют аналогов ни в одном из видов профессиональной деятельности [5].

Все вопросы адаптации связаны как с долговременным характером ее протекания, так и с краткосрочными изменениями в деятельности основных систем организма. Не отрицая важности формирования эффекта долговременной адаптации, следует отметить, что срочные адаптационные реакции в определенные периоды времени могут играть более значимую роль в сохранении здоровья человека.

В настоящее время является установленным фактом, что на функциональное состояние организма, наряду с двигательной активностью, существенное влияние оказывают различные формы умственной деятельности [3], тепловой фактор условий жизнедеятельности [2] и другие.

Вегетативные влияния умственной деятельности человека и температурных условий труда и отдыха связаны главным образом с изменением баланса в деятельности вегетативной нервной системы, перераспределением активности ее симпатического и парасимпатического отделов. Во время действия этих факторов происходит учащение пульса, повышение артериального давления, что отражает увеличение роли симпатических влияний. При спектральном анализе сердечного ритма обнаруживается увеличение низкочастотного компонента (показатель симпатической активности) и одновременно снижение вклада высокочастотных колебаний (индикатор парасимпатических влияний) в суммарном спектре. У лиц с повышенным в покое симпатическим тонусом реакция на напряженную умственную деятельность или повышенный тепловой фон внешней среды может способствовать увеличению частоты гипертензивных реакций и тем самым являться одним из факторов риска заболеваний различного рода, от простудных до сердечно-сосудистых.

Вместе с тем, отсутствие учета побочных факторов воздействия в процессе физической деятельности может приводить к возникновению процессов дезадаптации, срыву их протекания в текущий момент времени. Именно суммарная нагрузка, получаемая организмом человека при осуществлении различных видов деятельности и в различных условиях жизнедеятельности в конкретные периоды времени, определяет характер адаптации организма и его оперативное функциональное состояние [7].

Поскольку физическая активность оказывает значительное влияние на состояние механизмов регуляции, то ее характеристики могут выступать в качестве основного регулятора функционального состояния организма.

Формирование долговременных адаптационных реакций проходит четыре стадии [1, 6].

В течение этих стадий сначала происходит систематическая мобилизация функциональных ресурсов организма человека в процессе осуществления всех видов деятельности, а в дальнейшем на фоне планомерно возрастающих и систематически повторяющихся нагрузок – интенсивное протекание структурных и функциональных преобразований в органах и тканях соответствующей функциональной системы. В конце этой стадии наблюдаются необходимая гипертрофия органов, слаженность деятельности различных звеньев и механизмов, обеспечивающих эффективную деятельность функциональной системы в новых условиях [6].

Результатом всех изменений становится индивидуальная устойчивость к воздействию определенного фактора окружающей среды и, таким образом, появляется возможность жить в условиях, ранее несовместимых с жизнью, и решать задачи, прежде не разрешимые [4].

Рассматривая содержание жизнедеятельности школьников, можно выделить относительно постоянные компоненты и переменные. К числу постоянных компонентов относится умственно-психическая деятельность в учебное и внеучебное время, проведение досуга. К переменным – температурный и болезнетворный факторы, проявляющиеся только в определенные периоды времени. Каждый из них отдельно и в сочетании представляют собой факторы риска для здоровья школьников [7]. Изучение особенностей проявления выделенных факторов риска показало, что в течение года встречается два выраженных периода их совокупного действия: в первой половине осени и во второй половине зимы, характеризующихся резким возрастанием нагрузок различного характера, которые в значительной степени могли бы превышать текущий адаптационный ресурс организма школьников. Кроме этого, особенностью этих периодов является повышенная активность болезнетворного фактора.

Целью исследования стало изучение влияния стратегии формирования адаптационных реакций в выделенных зонах риска, основанной на изменении характера применяемых физических нагрузок в процессе школьного физического воспитания.

Методика исследований . В качестве основных методов исследования была использована методика вариационной пульсометрии и тестирование физической подготовленности учащихся среднего школьного возраста. Всего в исследовании приняло участие 47 человек. Измерения проводились еженедельно в одно и то же время.

Результаты исследований. Исходное функциональное состояние школьников и их физическая подготовленность в начале учебного года является следствием содержательной стороны летних каникул, а также действия температурного фактора. В таблице 1 представлены данные о физической подготовленности и функциональном состоянии школьников в начале учебного года.

Как видно из таблицы 1, у школьников за летний период наблюдается тенденция к снижению показателей физической и функциональной подготовленности, что свидетельствует о пониженной двигательной активности в этот период времени.

Оценка функционального состояния организма школьников по показателям кардиоритма в начале учебного года показала, что 37 из них находились в ваготоническом состоянии, 9 – в состоянии нормотонии и 1 – в состоянии симпатикотонии.

Таблица 1

Изменения показателей физической подготовленности и функционального развития в течение летнего периода у школьников 6-х классов

|

Статистические характеристики |

Прыжок в длину с места (см) |

Проба Штанге (с) |

Проба Генчи (с) |

||||||

|

Месяц года |

|||||||||

|

IX |

V |

IX |

IX |

V |

IX |

IX |

V |

IX |

|

|

176,1 |

184,5 |

182,4 |

47,6 |

49,8 |

46,8 |

22,6 |

27,4 |

25,2 |

|

|

σ |

5,90 |

6,54 |

5,11 |

4,64 |

4,80 |

3,86 |

5,79 |

4,81 |

3,45 |

|

m |

1,23 |

1,36 |

1,07 |

0,97 |

1,00 |

0,80 |

1,21 |

1,00 |

0,72 |

|

V, % |

3 |

4 |

3 |

10 |

10 |

8 |

26 |

18 |

14 |

|

t |

1,20 |

2,34 |

1,80 |

||||||

Для экспериментальной группы была реализована стратегия со сниженной двигательной активностью на уроках физической культуры. В контрольной группе занятия шли по традиционной схеме распределения физических упражнений, характеризующейся повышенной силой воздействия на регуляторные механизмы организма.

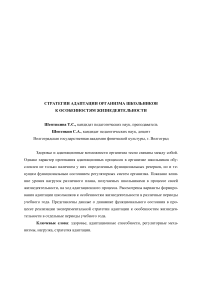

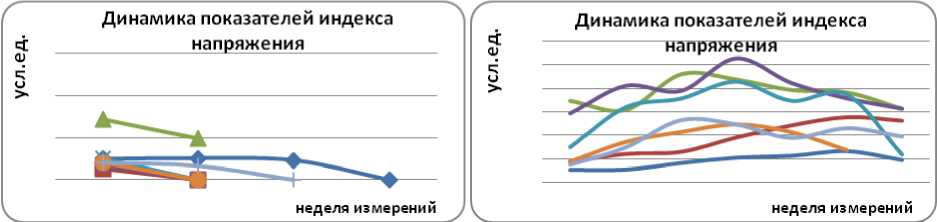

Изучение дальнейшей динамики показателя ВСР у участников эксперимента показало наличие двух ее вариантов (рисунок 1 а, б).

В первом варианте наблюдалось дальнейшее снижение индекса напряжения у каждого участника, попавшего в эту группу, во втором – отмечалась стабилизация и некоторое его повышение. В первом случае у лиц с подобной динамикой отмечались простудные и инфекционные заболевания, во втором случае заболевания отсутствовали.

Рисунок 1. Особенности индивидуальной динамики показателей ВСР у школьников с повышенной активностью (а) и сниженной активностью (б) в начале учебного года

Во второй зоне риска наблюдалась аналогичная динамика показателей кардиоритма, несмотря на то, что действие высокотемпературного фактора отсутствовало.

Вывод . Временные периоды учебного года после длительных каникул сопровождаются резким возрастанием совокупных нагрузок, что при пониженном функциональном состоянии организма резко повышает риск заболеваемости школьников. Данное обстоятельство предполагает изменение характера двигательной активности на уроках физической культуры для оптимизации функционального состояния организма.

Список литературы Стратегии адаптации организма школьников к особенностям жизнедеятельности

- Агаджанян Н.А. Адаптация и резервы организма. -М.: Физкультура и спорт, 1983. -176 с.

- Афанасьева Р.Ф. Сравнительная оценка теплового состояния работающих в нагревающем микроклимате в теплый и холодный периоды года//Медицина труда и промышленная экология. -2009. -№ 12. -С. 38-41.

- Кузнецова О.Б. Динамика вегетативной регуляции проявления умственной деятельности у студентов с разным уровнем физической активности//Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Образование, здравоохранение, физическая культура. -2006. -№ 7-1. -С. 57-59.

- Меерсон Ф.З., Пшенникова М.Г. Адаптация к стрессорным ситуациям и физическим нагрузкам. -М.: Медицина, 1988. -256 с.

- Платонов В.Н. Теория адаптации и резервы совершенствования системы подготовки спортсменов//Вестник спортивной науки. -2010. -Вып. 2. -Ч. 1. -С. 8-14.

- Платонов В.Н. Теория адаптации и резервы совершенствования системы подготовки спортсменов//Вестник спортивной науки. -2010. -Вып. 3. -Ч. 2. -С. 3-9.

- Шептикина Т.С., Шептикин С.А. Факторы и зоны риска для здоровья школьников в процессе жизнедеятельности//Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. -2018. -№ 12 (166). -С. 294-299.