Стратегии адаптации трудовых мигрантов из Китая

Автор: Строева Г.Н.

Журнал: Восточный вектор: история, общество, государство @eurasia-world

Статья в выпуске: 2, 2013 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается проблема адаптации рабочих мигрантов из Китая в России. На основе проведенных социологических исследований, выявлены 2 группы, отличающиеся по стратегиям приспосабливания. Первая группа представлена мигрантами, борющимися за длительное проживание в России и вливание в российское общество. Вторая группа характеризуется нежеланием менять традиционные формы собственного сообщества в новых условиях. Они рассматривают Россию как временное место для реализации своих экономических интересов.

Адаптация, внешняя трудовая миграция, межнациональные отношения, хабаровский край

Короткий адрес: https://sciup.org/148317019

IDR: 148317019 | УДК: 331.55

Текст научной статьи Стратегии адаптации трудовых мигрантов из Китая

Снижение рождаемости, увеличение смертности, низкая средняя продолжительность жизни, а также миграционный отток населения со всех территорий Дальнего Востока, начавшийся в начале 90-х гг. XX в., привели к значительному сокращению численности населения этого и без того малолюдного региона России. По данным переписи населения 2002 г. в Дальневосточном Федеральном округе, площадь которого 6215,9 тыс.кв.км. (36,4% территории России), в нём проживало около 6,7 млн чел., что почти на 21% меньше, чем было по данным предыдущей переписи населения (7,9 млн чел. в 1989 г.), Россия в целом за тот же период времени потеряла 1,3% собственного населения.

Все это привело к изменениям возрастной структуры населения как Дальневосточного региона в целом, так и Хабаровского края, в частности, в сторону его старения и как следствие сокращению численности трудоспособного населения. В соответствии с международными критериями, население страны считается старым, если доля лиц в возрасте от 65 лет и старше в общей численности населения страны превышает 7%. В настоящее время жители данной возрастной категории составляют 10,1% всего населения Хабаровского края (в России – 13,7%, в ДВФО – 9,1%) [1, с.6].

В результате российский Дальний Восток, как и в конце XIX – начале XX вв., оказался перед проблемой, суть которой можно сформулировать следующим образом: полноценное, органичное развитие этого региона в составе России невозможно без привлечения рабочей силы из других регионов страны и зарубежных стран. Поскольку для населения других регионов России Дальний Восток в последнее время силу разных причин потерял свою привлекательность, то основными поставщиками трудовых ресурсов для него стали его ближайшие соседи – страны АТР.

Рост числа иностранных работников, привлекаемых предприятиями Дальнего Востока, а за последние пять лет их число в ДВФО выросло более чем в 2 раза (Хабаровском крае – 1,2 раза), стал побудительным мотивом для проведения социологического исследования поведения внешних трудовых мигрантов, приехавших в Хабаровский край из Китая. Опрос был проведен в конце декабря 2006 – начале января 2007 гг. В опросе участвовали 400 трудовых мигрантов из КНР.

Выбор в качестве объекта исследования трудовых мигрантов из этой страны не случаен. Во-первых, на их долю приходится более 30% от общего числа иностранных работников, трудящихся на предприятиях края. Во-вторых, в отношениях между СССР и Китаем был достаточно длительный период межгосударственной враждебности, поэтому наши сведения друг о друге являются достаточно скудными. В-третьих, определенную роль в этом сыграли, участившиеся в последнее время в средствах массовой информации разговоры о возрождении синдрома «жёлтой опасности», о развитии процесса «мирной экспансии» и даже «мирной оккупации» китайцами территорий Дальнего Востока.

В ходе данного исследования мы попытались выяснить, как иностранные граждане адаптируются к непростым условиям жизнедеятельности в России, с какими трудностями и проблемами они сталкиваются, что предпринимают для успешной адаптации в нашем обществе, есть ли среди них желающие связать свою дальнейшую жизнь с нашей страной и чем поведение таких мигрантов отличается от поведения тех из них, кто желает вернуться на родину.

Любой мигрант, оказавшись на чужбине, сталкивается с необходимостью адаптироваться к новым для него условиям жизнедеятельности. Темпы социальной и культурной адаптации мигрантов зависят от их готовности и способности участвовать в этом процессе. Многие факторы определяют формы, темпы и степень адаптации мигрантов в принимающем их обществе, но самым важным здесь, на наш взгляд, является желание самого мигранта интегрироваться в это общество.

Это позволяет разделить мигрантов на две группы: тех, кто изначально стремится к длительному или постоянному проживанию в чужой стране, и тех, кто настроен на временное пребывание на чужбине и намерен вернуться на Родину.

Цель миграции во многом определяет поведение мигрантов за пределами его родины. Мигранты, нацеленные на возвращение на родину, как правило, довольствуются малым, приспосабливаются к изменившимся условиям жизни настолько, насколько это требуется для выживания, осваивают минимум необходимых познаний преимущественно в производственной и бытовой сфере, их социокультурная адаптация идет трудно. Те же, кто готов связать свою судьбу с другой страной, начинают приспосабливаться, активно искать способы закрепления в новом обществе.

Один из вопросов нашей анкеты, а именно: «Хотели бы Вы остаться на постоянное место жительства в России?» – позволил нам, с одной стороны, выяснить насколько комфортно чувствуют себя граждане КНР в Хабаровском крае. А с другой стороны, провести сравнительный анализ ответов на вопросы анкеты респондентов, поделенных на две группы: тех, кто хотел остаться на постоянное жительство в России (далее группа №1), и тех, кто желает вернуться в Китай (далее группа №2). Это было сделано для того, чтобы выявить различия в поведении мигрантов, преследующих разные цели.

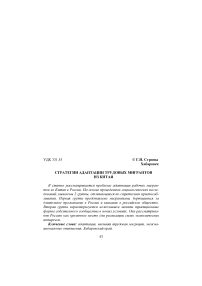

В группу №1 вошли 38% всех опрошенных мигрантов, в группу №2 – 31%. На долю мужчин приходится 69% респондентов первой и 60% второй группы. Анализ возрастной структуры респондентов показал, что как в 1-й, так и во 2-й группе опрошенных мигрантов преобладают лица в активном трудоспособном возрасте (60% и 78%), доля респондентов в возрасте старше 40 лет в группе №1 в 2 раза больше, чем в группе №2 (диаграмма 1).

Диаграмма 1

Возрастная структура мигрантов 1-й и 2-й группы

Высокий уровень безработицы в Китае, заставляющий многих китайцев искать возможности заработка за пределами своей родины, делает людей в возрасте старше 40 лет неконкурентоспособными на рынке труда своей страны. Именно этим отчасти можно объяснить то, что среди желающих остаться в России 28% составляют мигранты данной возрастной категории. Кроме того, определенная часть из них имеет в крае свой, пусть даже и небольшой, бизнес, являющийся для их семей основным источником средств существования.

Как в первой, так и во второй группе респондентов преобладают граждане КНР, приехавшие в Россию не в первый раз (78% и 62%) и находящиеся здесь более шести месяцев. При этом доля тех, кто проживает в стране более одного года в первой группе на 6% больше, чем во второй. Все это говорит о том, что у мигрантов было достаточно времени для всестороннего анализа плюсов и минусов жизни в России и Китае. Поэтому можно считать, что мигранты, выбравшие Россию, в качестве страны, с которой можно связать свое будущее, сделали свой выбор вполне осознанно.

Среди желающих остаться в России, так же, как и среди всех опрошенных китайцев, преобладают мигранты, имеющие довольно плохие условия проживания в нашей стране (таблица 1).

Таблица 1

Место проживания в данном населенном пункте, %

|

Где Вы проживаете в данном населенном пункте? |

Группа №1 |

Группа №2 |

|

|

1 |

Живу там, где работаю |

19 |

9 |

|

2 |

Живу в общежитии |

27 |

49 |

|

3 |

Снимаю отдельное жилье |

19 |

22 |

|

4 |

Снимаю жилье вместе с другими мигрантами |

14 |

6 |

|

5 |

Живу у родственников, друзей, знакомых |

12 |

12 |

|

6 |

Другое |

9 |

2 |

Только пятая часть респондентов первой и второй группы снимают отдельное жилье. У мигрантов второй группы условия проживания несколько лучше, чем у мигрантов первой группы. Практически каждый второй респондент группы №2 живет в общежитии. Доля тех, кто живет там, где работает или снимает жилье вместе с другими мигрантами, в группе №2 в два раза меньше, чем в группе №1.

Соглашаясь на плохие условия проживания, мигранты экономят на расходах на оплату жилья и тем самым увеличивают размер денежных средств, отправляемых ими на родину. Не исключено также, что таким образом они стараются сэкономить деньги для покупки отдельного жилья в населенных пунктах края. И здесь показательной является разница в 7% по варианту ответа «другое». Именно этот вариант ответа выбирали респонденты, имеющие собственное жилье в Хабаровском крае. Кроме того, возможно, что плохие, с нашей точки зрения, условия проживания китайских мигрантов в России являются для китайцев, желающих остаться на постоянное жительство в нашей стране, лучшими по сравнению с теми, какие они имели у себя на родине.

Как известно, успешной адаптации мигранта в новом для него обществе способствуют желание и способности мигранта к изучению языка принимающей стороны, а также знание им законов, традиций и обычаев страны-реципиента.

Знание языка позволяет мигранту быстрее освоить принятые в обществе нормы поведения, элементы местной культуры, а также адекватно реагировать на вызовы социального окружения и решать различные бытовые проблемы. Владение государственным языком принимающей страны расширяет возможности трудоустройства и профессионального роста мигранта, а также способствует более успешному ведению собственного бизнеса в этой стране. Кроме того, оттого, насколько хорошо мигрант владеет языком принимающего общества, напрямую зависит степень его адаптации в этом обществе. Так как «язык есть практическое сознание, только с помощью языка у человека складывается образ мира и система ценностей, так что, овладевая языком принимающего общества, иммигрант встает на путь практического осознания бытия» [2, с.93]. Именно с освоения государственного языка страны-реципиента для многих мигрантов начинается адаптация в форме аккультурации.

Таблица 2

Знание русского языка, %

|

Знаете ли Вы русский язык? |

Группа 1 |

Группа 2 |

|

|

1 |

Не знаю |

7 |

10 |

|

2 |

Знаю несколько необходимых слов |

26 |

20 |

|

3 |

Понимаю и немного говорю |

39 |

49 |

|

4 |

Могу свободно говорить |

24 |

20 |

|

5 |

Владею в совершенстве |

4 |

1 |

Данные, приведенные в таблице 2, говорят о том, что подавляющее большинство мигрантов первой и второй групп в той или иной степени понимают русский язык, однако качество знаний языка в группе №1 несколько выше, чем в группе №2. Доля тех, кто может свободно говорить на русском языке и владеет им в совершенстве, в группе №1 на 7% выше. Интересным является также тот факт, что мигранты как первой, так и второй группы стараются совершенствовать знание русского языка. Но если 78% респондентов группы №1 занимаются этим потому, что это им необходимо, то практически каждый третий мигрант группы №2 занимается изучением русского языка, считая, что необходимости в этом нет.

Желание остаться на постоянное жительство в России заставляет таких мигрантов проявлять интерес к общественной жизни нашей страны, изучать российские законы, традиции и обычаи россиян. Утвердительный ответ на вопрос «Интересуетесь ли Вы общественной жизнью в России?» дали 80% респондентов первой группы. Подавляющее большинство из них (82%) смогли назвать кого-то из российских политиков, 47% знают имя президента России, а 27% – губернатора Хабаровского края. Несмотря на то, что 66% респондентов второй группы не интересуются общественной жизнью в России, более половины из них также смогли назвать имена некоторых российских политиков.

Знание законов принимающей страны, с одной стороны, позволяет мигрантам избегать нежелательных столкновений, с правоохранительными органами, а с другой стороны, расширяет возможности защиты прав самих мигрантов, нарушаемых представителями страны-реципиента. Как показали результаты опроса (таблица 3), уровень знаний респондентами российских законов оставляет желать лучшего. Среди респондентов, знающих российских законы, преобладают те, кто знает только законы, связанные с их деятельностью в России.

Таблица 3

Знание российских законов, %

|

Знаете ли Вы российские законы? |

Группа №1 |

Группа №2 |

|

|

1 |

Знаю достаточно хорошо |

16 |

12 |

|

2 |

Знаю только те, что связаны с моей деятельностью в России |

40 |

32 |

|

3 |

Не знаю ничего |

44 1 |

56 |

Тем не менее, мигранты первой группы знают российские законы несколько лучше. 16% респондентов этой группы ответили, что знают российские законы достаточно хорошо, во второй группе этот показатель составил 12%. Доля тех, кто ничего не знает о законах, действующих в России, в первой группе на 12% меньше, чем во второй.

На вопрос «Знаете ли Вы обычаи и традиции россиян?» 44% респондентов группы №1 ответили, что знают наиболее известные из них, 27% – указали, что знают многие, а 29% – дали отрицательный ответ. В группе №2 каждый второй китаец ответил, что знает наиболее известные традиции и обычаи россиян, доля тех, кто знает многие из них в этой группе в 2,3 раза ниже, чем в группе №1, а тех, кто отрицательно ответил на данный вопрос – на 8% больше. При этом 61% респондентов группы №1 и 44% респондентов группы №2 самостоятельно отмечают наиболее известные российские праздники.

Это достаточно хорошие показатели, говорящие о том, что в настоящее время идет процесс взаимного проникновения культур между нашими странами, ведь наши знания о традициях, обычаях, культуре и религии китайского народа также стали намного шире. Существенное влияние на этот процесс оказывают средства массовой информации и, в первую очередь, телевидение, однако главную роль играют возможности населения России и Китая путешествовать и работать в этих странах, а также непосредственно общаться друг с другом на работе или в повседневной жизни.

После того, как мигрант более или менее приспособится к новым условиям жизни, он начинает искать возможности улучшить свое положение, стремится к общению с теми, кто ему может в этом помочь, а также близок по интересам. Анализ ответов на вопрос «С кем из россиян Вы общаетесь?» показал, что у 35% респондентов как первой, так и второй группы есть русские друзья. Каждый четвертый мигрант группы №1 общается либо со знакомыми по работе, либо с работодателем. Тем не менее, в каждой группе респондентов есть мигранты, ответившие, что ни с кем из россиян они не общаются. Такой ответ дал каждый пятый респондент группы №1 и каждый четвертый в группе №2. Скорее всего, это мигранты, приехавшие в нашу страну в первый раз и практически не знающие русский язык.

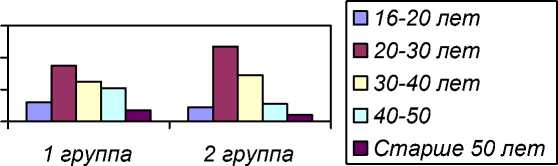

Своеобразным показателем качества дружбы китайских граждан с местными жителями является возможность китайцев бывать в гостях у россиян, так как в гости мы приглашаем в первую очередь тех, кого считаем своими друзьями. Как свидетельствуют результаты ответа на вопрос «Бываете ли Вы в гостях у ваших российских друзей и знакомых?» (диаграмма 2), респонденты первой группы чаще бывают в гос- тях у россиян, 24% из них бывают в гостях у россиян довольно часто, что в три раза больше аналогичного показателя в группе №2.

Диаграмма 2

Бываете ли Вы в гостях у Ваших российских друзей и знакомых?, %

Доля тех, кто не имеет возможности ходить в гости к местным жителям, составляет 34%, это на 9% ниже, чем во второй группе. Кроме того, каждый четвертый китаец в группе №1 отмечает российские праздники именно потому, что их приглашают русские друзья и знакомые.

Хочется также отметить, что интенсивность общения мигранта с коренным населением принимающей страны, так же, как и длительность его пребывания в этой стране, при прочих равных условиях существенным образом сказывается на процессе его культурной адаптации. Причем даже те мигранты, которые не имеют возможности тесно общаться с местными жителями, испытывают сильное влияние местных языков.

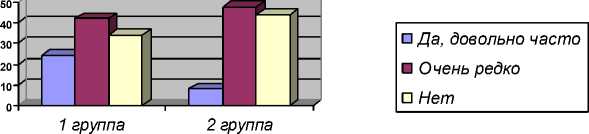

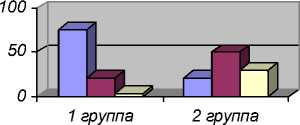

Миграция населения оказывает влияние, как на количественный, так и на качественный состав населения принимающей страны. В условиях снижения рождаемости и старения населения, характерных для многих индустриально развитых стран мира, притоки мигрантов не только стабилизируют количественный состав населения, но и способствуют его омоложению. Это связано с тем, что в миграционных процессах и, в первую очередь, трудовой миграции, участвуют лица в активном трудоспособном возрасте. Для стран, в которых женщин больше, чем мужчин (например, Россия) или наоборот (Китай), за счет браков с мигрантами частично может быть решена проблема рождаемости. 76% респондентов, желающих остаться на постоянное жительство в России, ответили, что одобряют смешанные браки между гражданами России и Китая (диаграмма 3).

Во второй группе этот показатель в 3,6 раза ниже, зато, не одобряющих такие браки, в этой группе в 9,7 раза больше, чем в первой.

При этом мужчин, одобряющих смешанные браки, в три раза больше, чем женщин. Китайские женщины поясняли нежелание связывать свою жизнь с русскими мужчинами тем, что последние много пьют и курят, а также мало работают.

Диаграмма 3

Как Вы относитесь к бракам между гражданами России и Китая?, %

-

□ Одобряю

-

□ Безразлично

-

□ Не одобряю

Тот факт, что большинство респондентов первой группы одобряют совместные браки между россиянами и китайцами, можно объяснить с нескольких точек зрения. Во-первых, брак с гражданином страны является одним из законных способов получения вида на жительство и в дальнейшем гражданства России. Во-вторых, мужчин в КНР больше, чем женщин. По некоторым данным число китайцев в возрасте от 29 до 34 лет, которые не смогут найти себе жену и создать семью у себя на родине, к 2020 г. составит 29-33 млн чел. [3, с.162]. Поэтому, женившись на россиянках, некоторые китайцы могут решить для себя эту проблему. В-третьих, по законам КНР китайские семьи имеют право на рождение только одного ребенка, в России же таких ограничений нет. Более того, рождение двух и более детей поддерживается российским государством.

Проживание в чужой стране, особенно длительное, так или иначе, сказывается на привычном образе жизни большинства мигрантов. Мигранты, желающие остаться в России, чаще отмечают, что их образ жизни за время пребывания в нашей стране изменился. Каждый второй из респондентов данной группы старается во всем походить на местных жителей. Среди тех, кто не желает оставаться в России, также преобладают лица, старающиеся во всем походить на местных жителей (37%). Определенную роль в этом играет интуитивное или осознанное стрем- ление мигрантов не выделяться и бесконфликтно вписаться в принимающее общество, а также общение китайцев с местными жителями, позволяющее лучше изучить особенности поведения россиян.

В то же время, в каждой группе респондентов есть лица, чей образ жизни не отличается от того, к которому они привыкли, на их долю приходится 25% респондентов в первой группе и 34% – во второй. Это достаточно высокий показатель. На наш взгляд, он, с одной стороны, свидетельствует о нежелании мигрантов интегрироваться в принимающее их общество. Наличие такого контингента мигрантов может привести в дальнейшем к образованию мест компактного проживания лиц китайской национальности, так называемых China-town, получивших распространение в других странах.

С другой стороны, на размер этого показателя влияет возможность китайских граждан, работающих в России поддерживать достаточно тесные контакты с Родиной, наличие которых, как известно, тормозит стремление мигрантов к освоению культуры принимающего общества. Возможности китайских мигрантов вести привычный для них образ жизни поддерживаются постоянным ростом числа граждан КНР, приезжающих в Россию с различными целями, а так же тем, что многие из них сами часто выезжать к себе на Родину по делам, связанным с их деятельностью в России.

Мигранты, желающие жить и работать в России, чаще отмечают, что отношения между простыми россиянами и китайцами за последнее десятилетие улучшились (68%), 22% из них считают, что они не изменились и только 10% говорят об ухудшении отношений между ними. Каждый второй китаец из второй группы респондентов считает, что отношения между простыми гражданами России и Китая стали хуже, только 16% из них говорят об улучшении этих отношений, а остальные отмечают, что они не изменились.

Вполне возможно, что на такое распределение ответов на вопрос: «Как, на Ваш взгляд, за последние годы изменились отношения между простыми россиянами и китайцами?» повлияли изменения в миграционном законодательстве, принятые правительством России в конце 2006 г. Кроме того, отрицательным образом сказалось и то, что многие респонденты, сталкивались с враждебным отношением со стороны России (таблица 4).

Таблица 4

Распределение ответов на вопрос: «Приходилось ли Вам сталкиваться с враждебным отношением со стороны местных граждан России из-за Вашей национальности?», %

|

Варианты ответов на вопрос: |

Группа №1 |

Группа №2 |

|

|

1 |

Да, очень часто |

33 |

38 |

|

2 |

Да, но редко |

31 |

34 |

|

3 |

Нет |

36 |

28 |

Люди, как правило, сами провоцируют то, или иное отношение к себе со стороны окружающих. И китайские граждане не являются исключением. Как свидетельствуют данные, приведенные в таблице 4, респонденты группы №1 реже сталкивались с враждебным отношением со стороны россиян, что вполне объяснимо, если учесть их ответы на вопросы описанные выше. Нацеленность на постоянное или длительное проживание в России заставляет таких мигрантов вести себя в нашей стране более корректно, придерживаясь норм и правил, по которым живет местное население.

Подводя итоги, можно сделать следующие выводы: миграция продолжает оставаться преимущественно мужским делом, однако доля женщин, участвующих в этом процессе, в настоящее время значительно выросла. Так, если в конце XIX – начале XX вв. на 100 мужчин, приезжавших на Дальний Восток России из Китая, приходилось всего 3 женщины, то сегодня их доля составляет в среднем 35% от общей численности трудовых мигрантов.

Получив достаточный продолжительный опыт проживания в России, определенная часть мигрантов из КНР рассматривают её в качестве страны постоянного или длительного проживания. В связи с этим они вырабатывают определенную линию поведения, которая позволяет им быстро интегрироваться в российское общество. Как показали результаты проведенного нами исследования, такие мигранты вполне осознанно изучают русский язык, российские законы, традиции и обычаи нашей страны, меняют привычный образ жизни. Это позволяет нам говорить о готовности таких мигрантов интегрироваться в российское общество.

Несмотря на наличие определенных трений, и различий в культурно-ценностных ориентациях, граждане КНР и России пока неплохо уживаются друг с другом, а адаптационная среда в целом является для китайских мигрантов благоприятной.

Список литературы Стратегии адаптации трудовых мигрантов из Китая

- Демографическая ситуация - реальность и перспективы: Аналитическая записка / Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Хабаровскому краю. Хабаровск, 2005.

- Левин З.И. Менталитет диаспоры. М.: ИВ РАН «КРАФТ+», 2001.

- Мотрич Е.Л. Население Дальнего Востока России. ИЭИ Владивосток - Ха баровск: ДВО РАН, 2006.