Стратегии поведения в конфликте студентов с экстравертным и интровертным типом личности

Автор: Ионова М.С., Пятаева Е.В.

Журнал: Огарёв-online @ogarev-online

Статья в выпуске: 11 т.8, 2020 года.

Бесплатный доступ

В статье отражены результаты исследования стратегий поведения в конфликте студентов - экстравертов и интровертов, представлена их сравнительная характеристика. Сделаны выводы о необходимости целенаправленного развития навыков общения и конструктивного решения конфликтных ситуаций у студентов в условиях вуза.

Интроверсия, конфликт, стратегии поведения в конфликте, студенты, экстраверсия

Короткий адрес: https://sciup.org/147249825

IDR: 147249825 | УДК: 159.9:005.334.2-057.87

Текст научной статьи Стратегии поведения в конфликте студентов с экстравертным и интровертным типом личности

Для студенческого возраста характерно стремление занять определенное положение в различных областях социальной действительности. Именно в это период жизни человек находится на пике противоречий и конфликтов [3]. От отношения к конфликтным ситуациям, умения находить конструктивный выход из них, не допуская обострения, во многом зависит успешность в сфере межличностных отношений и профессиональной деятельности. Именно этим и объясняется неугасающий интерес исследователей к проблеме конфликта.

Различные конфликтные ситуации и пути выхода из них описаны в сказаниях, преданиях, былинах разных народов. Античными и древнекитайскими мыслителями предприняты первые попытки научного осмысления конфликта. Интерес к данной проблеме не ослабевает и в последующие исторические периоды [12]. В настоящее время интенсивно развивается комплексная наука конфликтология, а различные аспекты проблемы конфликта рассматриваются в истории, экономике, политологии, искусствоведении, педагогике и др. В психологии она является одной из центральных.

К изучению поведения в конфликте обращались как отечественные, так и зарубежные ученые – К. К. Платонов, А. Я. Анцупов, А. И. Шипилов, С. М., Емельянов, Д. Майерс и др. [9; 1; 2; 8].

Социальный психолог Д. Майерс дает наиболее общее определение конфликта, рассматривая его как воспринимаемую несовместимость действий и целей [8].

В. А. Петровский определяет конфликт как столкновение противоположно направленных целей, интересов, позиций, мнений или взглядов оппонентов или субъектов взаимодействия [10].

Наиболее полное определение конфликта предлагает К. К. Платонов. По мнению ученого, конфликт – это вид общения, который основан на реальных или иллюзорных, объективных или субъективных, в различной мере осознанных противоречиях. Попытки разрешения этих противоречий осуществляются на фоне острых эмоциональных состояний [9].

Учеными доказано, что для того, чтобы эффективно разрешить конфликтную ситуацию необходимо выбрать определенный стиль поведения. При этом важно принять во внимание и стиль других людей, которые вовлечены в данный конфликт, а также найти истинные причины его возникновения и развития [13].

В современной литературе четко определены пять основных стилей (или стратегий) поведения в конфликте: избегание, соперничество, приспособление, компромисс (соглашение), сотрудничество [6]. Выбор стратегии поведения зависит от многих факторов. Особую роль при этом играют, конечно же, личностные особенности участников конфликта.

В данной работе мы обращаемся к исследованию стратегий поведения в конфликте студентов с экстравертным и интровертным типом направленности личности. Эмпирическое исследование проводилось на базе Мордовского государственного университета им. Н. П. Огарёва. В нем приняли участие 50 студентов разных курсов и направлений подготовки. Возрастной диапазон – от 18 до 22 лет.

Для получения необходимых данных мы использовали тест «Определение психологического типа» (Х. Грей-Дж. Уилрайт) и методику «Доминирующие стратегии конфликтного поведения» (метафорический вариант) [11].

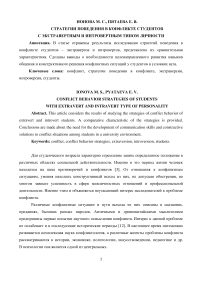

Применение теста «Определение психологического типа» (Х. Грей-Дж. Уилрайт) дало возможность получить результаты, наглядно представленные на рисунке 1.

Условные обозначения: 1 – интровертный тип, 2 – экстравертный тип.

Рис. 1. Тип направленности личности студентов.

Согласно полученным данным, среди студентов, участвовавших в исследовании, экстравертов значительно больше, чем интровертов (62% и 38% соответственно), что соответствует имеющимся в науке представлениям о численном преобладании людей с данным типом направленности личности [14; 7].

У экстравертов либидо (жизненная энергия) направлена во внешний мир. Они предпочитают социальные и практические аспекты жизни, оперируют реальными внешними объектами. Экстраверты предпочитают общение и действие. В отличие от них, интроверты направляют энергию на свой внутренний мир. Они склонны погружаться в собственные размышления и мечты. Экстраверты растрачивают собственную энергию, двигаясь к объектам внешнего мира. Интроверты, напротив, стараются не растрачивать энергию, накапливают ее [14; 7; 5]. В направлении движения либидо, по мнению создателя концепции экстраверсии-интроверсии К. Г. Юнга, заключается основное отличие экстравертов от интровертов [14].

На следующем этапе исследования мы разделили респондентов на две группы в зависимости от типа направленности личности. В группу А мы включили студентов с интровертным типом направленности личности – 38% (19 человек), а в группу В – с экстравертным типом направленности личности – 62% (31 человек).

Применив методику «Доминирующие стратегии конфликтного поведения» (метафорический вариант), мы сравнили показатели студентов групп А и В. Полученные данные представлены в таблице 1.

Таблица 1

Стратегии конфликтного поведения студентов с экстравертным и интровертным типом направленности личности: сопоставительные данные

|

Стратегии конфликтного поведения |

Количество студентов |

|

|

Группа А, % (интроверты) |

Группа В, % (экстраверты) |

|

|

38 |

62 |

|

|

«Черепаха» – стратегия ухода |

29 |

12 |

|

«Акула» – силовая стратегия |

8 |

21 |

|

«Медвежонок» – стратегия |

16 |

25 |

|

приспособления |

||

|

«Лиса» – стратегия компромисса |

30 |

23 |

|

«Сова» – стратегия сотрудничества |

17 |

19 |

|

Итого |

100 |

100 |

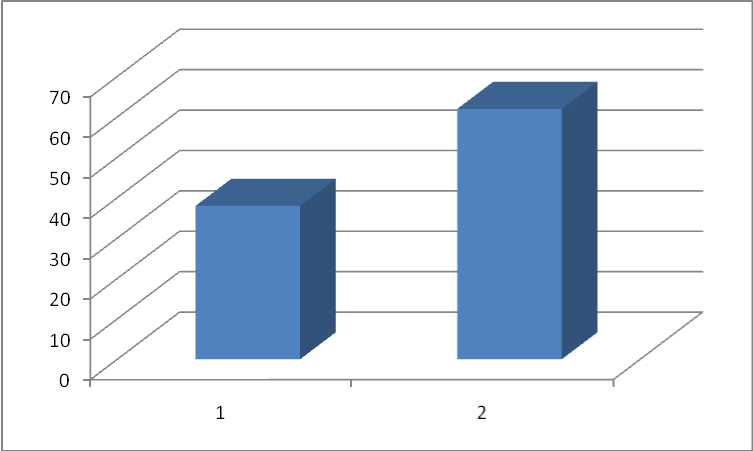

Данные таблицы 1 наглядно представлены на рисунке 2.

Условные обозначения: ряд 1 – группа А, ряд 2 – группа В; 1– «черепаха», 2 – «акула», 3 – «медвежонок», 4 – «лиса», 5 – «сова»

Рис. 2. Стратегии конфликтного поведения студентов (экстравертов и интровертов): сопоставительные данные.

Согласно представленным данным, у студентов с интровертным типом направленности личности (составивших группу А), преобладающими являются стратегии

«лиса» (30%) и «черепаха» (29%). Следовательно, интроверты в ситуации конфликта в большей степени склонны к компромиссу - взаимным уступкам и избеганию.

Выбирая компромисс, человек принимает точку зрения оппонента лишь до некоторой степени. Велика вероятность того, что через определенный промежуток времени конфликт разгорится с новой силой. К уходу от конфликта прибегают по причине неуверенности в возможности его успешного разрешения, либо из-за отсутствия желания тратить время и силы на поиск оптимального решения.

На следующих позициях в группе студентов-интровертов такие стратегии как «сова» (17%) и «медвежонок» (16%). Следовательно, довольно велика процентная доля студентов с интровертным типом направленности личности, стремящихся к максимально возможному удовлетворению своих интересов и интересов партнеров. В то же время, значительным является и количество студентов-интровертов, склонных к односторонним уступкам. Они ориентированы на совместные действия с другими, но при этом не стремятся отстаивать свои интересы. Им проще полностью уступить сопернику, смириться с этим и принять его доминирование.

Наименьшее количество студентов-интровертов предпочитает силовую стратегию «акула». К соперничеству при разрешении конфликтов склонны лишь 8% студентов группы А.

В группе студентов-экстравертов наиболее предпочитаемыми являются стратегии «медвежонок» (25%) и «лиса» (23%). Следовательно, студенты с экстравертным типом направленности личности в большей степени склонны к уступкам (взаимным и односторонним).

При этом достаточно велика доля студентов-экстравертов, предпочитающих силовую стратегию «акула» (21%). По мнению М. Лэйни, экстраверты «... сконцентрированы на результатах, обожают толпу и действие» [7, с. 17].

Сотрудничество (стратегия «сова») выбирают 19% студентов группы В. При сопоставлении результатов групп А и В по данному параметру, мы видим, что различия не столь существенны (17% студентов группы А и 19% студентов группы В). Стремление к максимально возможному удовлетворению интересов всех сторон в ходе разрешения конфликта примерно в равной степени характерно для экстравертов и интровертов. Полученные результаты несколько расходятся с распространенной в научной литературе точкой зрения относительно того, что экстраверты больше стремятся к сотрудничеству, чем интроверты.

Стратегию «черепаха» (уход от конфликта) предпочитают лишь 12% студентов с экстравертным типом направленности личности.

Таким образом, согласно полученным результатам, интроверты в ситуации конфликта в большей степени склонны к «компромиссу» (взаимным уступкам) и «уходу». На следующей позиции «приспособление» и «сотрудничество». Наименьшее количество студентов с интровертным типом направленности личности склоняются к силовой стратегии.

Студенты-экстраверты предпочитают уступки - взаимные и односторонние. Экстраверты хорошо ориентируются во внешнем мире, соответственно, в большинстве случаев довольно успешно к нему приспосабливаются. В отличие от интровертов, в группе студентов экстравертов довольно много сторонников силовой стратегии разрешения конфликтов. К сотрудничеству стремится примерно равное количество экстравертов и интровертов. Уходить от конфликта предпочитают 12% студентов с экстравертным типом направленности личности. Это самая непопулярная стратегия у студентов группы В.

В целом, следует отметить, что большинство студентов (как интровертов, так и экстравертов) склоняется к недостаточно эффективным стратегиям поведения в конфликте. Сторонников стратегии «сотрудничество» не так уж много среди участников нашего исследования. Полученные результаты свидетельствую о необходимости проведения целенаправленной работы по развитию у студентов (как интровертов, так и экстравертов) навыков общения и конструктивного разрешения конфликтов.

С целью решения данной проблемы мы проанализировали соответствующую психолого-педагогическую литературу и подготовили ряд рекомендаций для психологов (сотрудников психологических служб вузов), преподавателей психологии, кураторов студенческих групп.

В целях снижения уровня конфликтности студентов мы рекомендуем:

-

- организовывать и проводить тренинги по развитию навыков общения и преодоления конфликтов (учитывая при этом тип направленности личности участников);

-

- применять тренинговые программы, ориентированные на развитие у студентов умения анализировать личностные особенности (свои и других людей), обучение способам адекватного выражения эмоций и чувств, формирование умения оценивать конфликтные ситуации и находить эффективные способы их разрешения;

-

- в ходе тренингов использовать все разнообразие интерактивных методов социальнопсихологического обучения (дискуссия, мозговой штурм, анализ ситуаций, моделирование ситуаций, ролевые игры и др.);

-

– включать в тренинги информационные блоки (в форме бесед, мини-лекции и т. п.) с целью ознакомления студентов с эффективными способами общения и разрешения конфликтов;

-

– объединять студентов для участия в различных мероприятиях, способствующих установлению новых социальных связей (экскурсии, походы, встречи с сотрудниками различных структур вуза, знакомство с деятельностью клубов и кружков, общественных организаций и т. п.);

-

– разрабатывать и внедрять в учебный процесс спецкурсы по основам конфликтологии, психологии конфликта;

-

– прилагать усилия для поддержания благоприятного психологического климата в студенческих коллективах [4].

Специалистам, работающим со студентами (психологам, преподавателям психологии, кураторам и др.) и, конечно, самим студентам необходимо помнить о том, что умение конструктивно разрешать конфликты – одно из важнейших условий успешности человека в обществе. От этого умения во многом зависит эффективность в сфере межличностного общения и будущей профессиональной деятельности.