Стратегия минимально достаточной хирургической реваскуляризации при лечении пожилых пациентов с ИБС и сниженной фракцией выброса сердца

Автор: Шевченко Ю.Л., Мусаев И.А., Борщев Г.Г., Сидоров Р.В.

Журнал: Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова @vestnik-pirogov-center

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 2 т.17, 2022 года.

Бесплатный доступ

Ишемическая болезнь сердца занимает главенствующее место среди причин заболеваемости и смертности в Российской Федерации, а на долю пожилых пациентов приходится более 75% всех случаев смерти. Хирургическое лечение пожилых больных ИБС со сниженной фракцией выброса левого желудочка представляет сложности и требует индивидуального подхода, попытки лечения таких пациентов общепринятыми методами приводят к усугублению течения заболевания и развитию осложнений. Таким образом, проблема выбора тактики реваскуляризации у этой группы пациентов и определения достаточного объема шунтирования остается актуальной в настоящее время. Цель: оценить эффективность применения стратегии минимально достаточной хирургической реваскуляризации и дополнения ее методом стимуляции экстракардиального неоангиогенеза у пожилых больных ИБС со сниженной ФВ ЛЖ. Результаты. В группе пациентов с минимально допустимым ограничением объема реваскуляризации и проведением операции без ИК отмечены самые выраженные положительные результаты по сравнению с группами, где операция была выполнена с ИК или изолированно, не дополняя методикой стимуляции экстракардиальной реваскуляризации: уменьшение ФК стенокардии через 12 месяцев с 3,2±0,3 до 1,5±0,3 (p99mTc-технетрилом c 19,4±7,0 до 2,4±0,6 баллов (p

Пожилые пациенты, неполная реваскуляризация, коронарное шунтирование, методика юрлеон

Короткий адрес: https://sciup.org/140295054

IDR: 140295054 | DOI: 10.25881/20728255_2022_17_2_17

Текст научной статьи Стратегия минимально достаточной хирургической реваскуляризации при лечении пожилых пациентов с ИБС и сниженной фракцией выброса сердца

Пожилые пациенты со сниженной сократительной способностью миокарда левого желудочка (ЛЖ) и диффузным поражением коронарного русла представляют особую группу больных, хирургическое лечение которых затруднено и связано с высоким риском развития осложнений и неблагоприятных исходов в отдаленном послеоперационном периоде [1–3]. Причиной в большинстве случаев является чрезмерная хирургическая агрессия и попытка выполнить максимальный объем шунтирования с использованием искусственного кровообращения [4].

При всех достижениях терапевтических и хирургических методов лечения в группе пожилых пациентов с ИБС с диффузным поражением коронарного русла и сниженной фракцией выброса применение консервативных методов лечения уже неэффективно, а хирургическая реваскуляризация технически не выполнима: диффузное поражение коронарных артерий, дистальная окклюзия,

чрезвычайно высокий риск операции, наличие технических проблем требуют применения иных подходов к лечению [5; 6]. В многочисленных исследованиях были продемонстрированы данные, изменившие представление о необходимости выполнения полной реваскуляризации данной группе пациентов [7–12]. Было доказано, что ограничения объема шунтирования приводит к повышению эффективности операций у этой группы пациентов как в ближайшей, так и в отдаленной перспективе [13].

В связи с этим продолжаются поиски новых и совершенствуются общепринятые методы хирургического лечения больных ИБС, которые позволили бы сократить риск послеоперационных осложнений, улучшить качество жизни и увеличить ее продолжительность у пациентов старше 60 лет со сниженной ФВ ЛЖ [14].

Экстракардиальная реваскуляризация миокарда при его ишемии выступает естественным компенсаторным механизмом увеличения кровоснабжения миокарда, который реализуется через воспалительные процессы с повышением уровней С-реактивного белка, альфа1-антитрипсина, альфа2-макроглобулина [15]. В настоящее время методы стимуляции экстракардиаль-ного кровоснабжения вновь приобрели актуальность и стали востребованными. Ю.Л. Шевченко предложена методика ЮрЛеон, которая включает воспроизведение асептического перикардита с помощью механической интраоперационной обработки эпикарда и перикарда абразивным материалом, а также введение интрапери-кардиально стерильного дренажного экссудата, содержащего факторы роста сосудов, активируя неоангиогенез с формированием артериоло-капиллярной сети. Методика ЮрЛеон показала свою клиническую эффективность и безопасность в лечении больных ИБС с диффузным поражением коронарного русла [12–18].

Несмотря на большой накопленный экспериментальный и клинический опыт в изучении результатов использования методики стимуляции экстракардиаль-ного неоангиогенеза при лечении пациентов с ИБС и диффузным поражением коронарного русла, группа пожилых пациентов со сниженной ФВ ЛЖ не входила в исследования, не было изучено влияние стратегии минимально достаточного шунтирования у этих больных. Таким образом, проблема хирургического лечения пожилых пациентов с ИБС и сниженной ФВ ЛЖ остается актуальной в настоящее время.

Материалы и методы

В исследование включены клинические, лабораторные и инструментальные данные 175 пожилых пациентов, находившихся на лечении с сентября 2017 по март 2020 года в отделении сердечно-сосудистой хирургии клиники грудной и сердечно-сосудистой хирургии Святого Георгия НМХЦ им. Н.И. Пирогова и в Центре кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии РостГМУ с диагнозом ИБС. Средний возраст пациентов составил 67,3±5,7 лет. Мужчин всего: 120 (68,6%), женщин: 55 (31,4%)

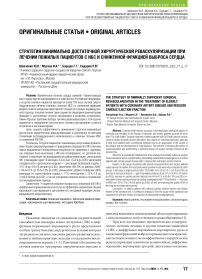

Для количественной оценки объема реваскуляризации всем пациентам до операции были рассчитаны баллы по SYNTAX Score (SS-1); после операции оценены остаточные баллы SYNTAX Score (SS-2). Выявлена разница между до-операционными баллами поражения коронарного русла и остаточными послеоперационными (∆SS). Затем для каждого пациента определен индекс реваскуляризации (ИР) по следующей формуле: ИР = (ASS / SS-1) х 100% (Рис. 1) [19].

|

Сегменты |

Баллы |

|

|

ПКА |

1, 2, 3, 4 16, 16а, 16b,16с |

1 0.5 |

|

СтЛКА |

5 |

5 |

|

ПМШВ |

6 |

3.5 |

|

7 8, 9а, 9b |

2.5 1 |

|

|

10, 10а |

0.5 |

|

|

ОВ |

11 12, 12а, 12b |

1.5 1 |

|

13, 14, 14а, 14b |

0.5 |

|

|

Сегменты |

Баллы |

|

|

ПКА |

1, 2, 3 |

0 |

|

СтЛКА |

5 |

6 |

|

ПМШВ |

6 |

3.5 |

|

7 8, 9а, 9b |

2.5 1 |

|

|

10, 10а |

0.5 |

|

|

ОВ |

11 12, 12а, 12b |

2.5 1 |

|

13 14, 14а, 14b, 15 |

1.5 1 |

|

Балл каждого сегмента умножается на 2 в случае стеноза 50-99% и на 5 в случае окклюзии.

При окклюзии также добавляются баллы:

-

• Длительность >3 мес. или неизвестна +1

-

• Культя артерии +1

-

• Мостовые коллатерали +1

-

• Микроканалы +1 на каждый невидимый сегмент

-

• Первый сегмент после окклюзии +1 если <1,5 мм в диаметре +1 если 2 боковые ветви одна из которых >1,5 мм, другая <1,5 мм +0 если все боковые ветви >1,5 мм (напр., бифуркационный стеноз)

Наличие бляшек в месте трифуркации:

-

• 1 сегмент +3

-

• 2 сегмента +4

-

• 3 сегмента +5

-

• 4 сегмента +6

Наличие бляшек Б месте бифуркации (Medina):

-

• 1,0,0 или 0,1,0 или 1,1,0: +1

-

• 1,1,1 или 0,0,1 или 1,0,1 или 0,1,1: +2

В дополнение угол бифуркации <70: +1

-

• Аорто-устьевое поражение: +1

-

• При наличии выраженной извитости проксимальнее поражённого сегмента + 2 .

-

• Длина бляшки >20 мм + 1.

-

• Наличие выраженной кальцификапии + 2 .

-

• Наличие тромбоза + 1.

-

• Наличие диффузно пораженных и суженых сегментов (т.е. когда хотя бы 75% длины сегмента дистальнее бляшки имеет диаметр сосуда <2 мм) + 1 балл на сегмент.

Рис. 1. Расчет баллов по шкале SYNTAX.

Для оценки влияния стратегии минимально достаточного шунтирования на результаты лечения пациентов пожилого возраста с ИБС, диффузным поражением коронарного русла и сниженной ФВ ЛЖ выделены группы с ИР более и менее 80%. Учитывая диффузность поражения коронарного русла, мы будем использовать термин «полной реваскуляризации» при ИР более 80%. В группе пациентов, у которых проводилось ограничение объема шунтирования, операция дополнялась методикой стимуляции экстракардиального неоангиогенеза.

Согласно этим принципам, больные разделены на четыре группы:

I группа (n = 49) — пациенты, которым проведено КШ в условиях ИК, с ИР>80% (полная реваскуляризация с ИК).

II группа (n = 47) — пациенты, у которых ИР<80%, КШ в условиях ИК дополнено методикой индукции экс-тракардиального неоангиогенеза (неполное шунтирование с ИК + ЮрЛеон).

III группа (n = 38) — пациенты, которым выполнено КШ без ИК с ИР>80% (полная реваскуляризация без ИК).

IV группа (n = 41) — пациенты, у которых ИР<80%, проведено КШ на работающем сердце, дополненное методикой индукции экстракардиального неоангиогенеза (неполное шунтирование без ИК + ЮрЛеон).

Пациентам выполняли стандартное клиническое обследование, включающее оценку жалоб, деталей анамнеза, физикальное обследование, лабораторные исследования, эхокардиографию (ЭхоКГ), сцинтиграфию миокарда с 99mTc-технетрилом, оценивали качество жизни по опроснику SF-36. Исследования проводились в течение 7 суток после реваскуляризации, через 6 и 12 месяцев.

Статистическая обработка результатов

Для статистического анализа использовалась программа StatTech v. 2.6.1. Оценивалось соответствие нормальному распределению с помощью критериев Шапиро-Уилка, Колмогорова-Смирнова. Показатели описательной статистики включали определение следующих величин: число наблюдений (n), среднее значение (М), стандартное отклонение (SD), медиана (Ме), нижний и верхний квартили (Q1–Q3). Использовали t-критерий Стьюдента, непараметрические критерии Уилкоксона, U-критерия Манна-Уитни. Направление и степень корреляционной связи оценивали с помощью коэффициента Спирмена (при распределении показателей, отличном от нормального), Пирсона (при нормальном распределении). Для оценки диагностической значимости количественных признаков при прогнозировании определенного исхода, применялся метод анализа ROC-кривых. Разделяющее значение количественного признака определялось по наивысшему значению индекса Юдена.

Результаты

Все пациенты в клинику поступали исходно с высоким функциональным классом (ФК) стенокардии: III или IV. Отдаленные результаты были лучше в группах, где проводилось уменьшение объема шунтирования и дополнение методикой стимуляции неоангиогенеза ЮрЛеон (II и IV группы). У больных во II группе ФК изменялся с 3,3±0,4 (перед реваскуляризацией) до 1,9±0,4 (через 6 месяцев после реваскуляризации), продолжал уменьшаться через 12 месяцев после реваскуляризации: 1,6±0,5 (p<0,05). В IV группе ФК уменьшался с 3,2±0,3 (перед реваскуляризацией), до 1,9±0,4 (через 6 месяцев после реваскуляризации), 1,5±0,3 (через 12 месяцев после реваскуляризации) (p<0,05) (табл. 1). Таким образом, применение методики ЮрЛеон значимо снижало ФК через год после реваскуляризации, что объясняется формированием новых сосудов, дополнительных источников экстракардиального кровоснабжения миокарда.

Толерантность к физической нагрузке возрастала во всех исследуемых группах. Значимых изменений при сравнении групп с использованием ИК и без него не было (I и III; II и IV). Наибольшее увеличение толерантности к физической нагрузке при проведении теста 6-минутной ходьбы определялась в группах, где коронарное шунтирование дополнялось ЮрЛеон (II, IV) (табл. 2).

Табл. 1. Изменение ФК стенокардии (M±SD)

|

Группы Сроки |

I группа (n = 49) |

II группа (n = 47) |

III группа (n = 38) |

IV группа (n = 41) |

Р между I и II группами |

Р между III и IV группами |

|

До операции |

3,3±0,4 |

3,3±0,4 |

3,3±0,4 |

3,2±0,3 |

>0,05 |

>0,05 |

|

Через 6 месяцев после реваскуляризации |

2,1±0,5 |

1,9±0,4 |

1,9±0,4 |

1,9±0,4 |

>0,05 |

>0,05 |

|

Через 12 месяцев после реваскуляризации |

1,9±0,4 |

1,6±0,5 |

2,2±0,4 |

1,5±0,3 |

<0,05 |

<0,05 |

Табл. 2. Тест 6-ти минутной ходьбы, м (M±SD)

|

Группы Сроки |

I группа (n = 49) |

II группа (n = 47) |

III группа (n = 38) |

IV группа (n = 41) |

Р между I и II группами |

Р между III и IV группами |

|

До операции |

300±8 |

320±12 |

310±10 |

317±14 |

>0,05 |

>0,05 |

|

Через 6 месяцев после реваскуляризации |

340±13 |

395±8 |

335±15 |

400±7 |

>0,05 |

>0,05 |

|

Через 12 месяцев после реваскуляризации |

352±16 |

400±17 |

349±10 |

415±13 |

<0,05 |

<0,05 |

Табл. 3. Оценка показателей сократимости ЛЖ (ФВ, %) (M±SD)

|

Группы Сроки |

I группа (n = 49) |

II группа (n = 47) |

III группа (n = 38) |

IV группа (n = 41) |

Р между I и II группами |

Р между III и IV группами |

|

До операции |

45,6±5,6 |

45,1±3,9 |

44,7±4,3 |

44,4±4,1 |

>0,05 |

>0,05 |

|

Через 7 дней после реваскуляризации |

47,2±4,3 |

49,5±4,7 |

48,3±4,1 |

47,3±3,9 |

>0,05 |

>0,05 |

|

Через 6 месяцев после реваскуляризации |

49,4±3,2 |

50,9±2,6 |

50,1±3,3 |

48,8±1,3 |

>0,05 |

>0,05 |

|

Через 12 месяцев после реваскуляризации |

50,6±2,9 |

54,9±2,1 |

51,0±2,1 |

55,6±1,9 |

<0,05 |

<0,05 |

Табл. 4. Показатели нарушения перфузии в покое (SRS), баллы (M±SD)

|

Группы Сроки |

I группа (n = 49) |

II группа (n = 47) |

III группа (n = 38) |

IV группа (n = 41) |

Р между I и II группами |

Р между III и IV группами |

|

До операции |

19,4±8,1 |

20,4± 9,0 |

18,8±8,1 |

19,4±7,0 |

>0,05 |

>0,05 |

|

Через 7 дней после реваскуляризации |

11,2±8,1 |

8,1± 7,1 |

10,2±7,9 |

9,4± 6,1 |

>0,05 |

>0,05 |

|

Через 6 месяцев после реваскуляризации |

9,8±7,4 |

7,6±4,1 |

9,8±6,4 |

8,5±3,1 |

>0,05 |

>0,05 |

|

Через 12 месяцев после реваскуляризации |

8,11±6,3 |

3,9±0,8 |

7,3±5,1 |

2,4±0,6 |

<0,05 |

<0,05 |

Улучшение кровоснабжения миокарда за счет экс-тракардиальных источников уменьшало проявления стенокардии — снижался ФК, увеличивалась толерантность к физической нагрузке, пациенты демонстрировали лучшие показатели по данным параметрам в отдаленном послеоперационном периоде.

Изменение сократимости миокарда по данным ЭхоКГ

Установлено, что сократимость улучшилась у больных всех групп. Через 12 месяцев после реваскуляризации в группах пациентов после дополнения КШ методикой ЮрЛеон (II, IV) ФВ ЛЖ была выше, чем в группах с изолированным выполнением КШ (I, III): 50,6±2,9 (I группа) и 54,7±2,1 (II группа) (p<0,05); 51,0±2,1 (III группа) и 55,6±1,9 (IV группа) (p<0,05) (табл. 3).

Изменение перфузии миокарда по данным сцинтиграфии с 99mТс-технетрилом

По результатам проведённого исследования оценена динамика изменения коронарной перфузии в различные сроки после реваскуляризации. При анализе перфузии использовали полуколичественный анализ, при котором определялся показатель нарушения перфузии в покое — Summed Rest Score (SRS).

У всех пациентов после КШ в раннем послеоперационном периоде (в течение 7 дней) происходило статистически значимое снижение SRS: в I группе снижение с 19,4±8,1 до 11,2±8,1 (p<0,05); во II группе с 20,4±9,0 до 8,1±7,1 (p<0,05); в III группе с 18,8±8,1 до 10,2±7,9 (p<0,05); в IV группе с 19,4±7,0 до 9,4±6,1 (p<0,05). Статистически значимой разницы между группами после операции до 6 месяцев не было (p>0,05). Через 12 месяцев значимое улучшение перфузии происходило у пациентов после дополнения КШ методикой стимуляции экстракардиального неоангиогенеза ЮрЛеон (II и IV группы), статистически значимо различались показатели SRS через 1 год: 8,1±6,3 (I группа) и 3,9±0,8 (II группа) (p<0,05); 7,3±5,1 (III группа) и 2,4±0,6 (IV группа) (p<0,05) (табл. 4).

Изменение показателей качества жизни

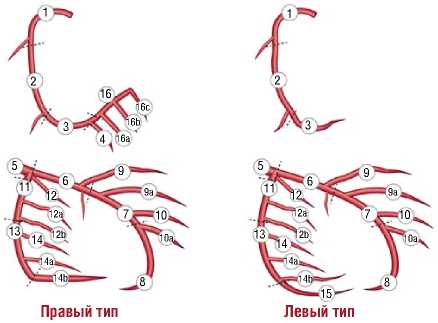

Суммарный показатель качества жизни больных — физический компонент здоровья, — увеличился через 12 месяцев после реваскуляризации: в I группе с 30,7±4,4 (перед реваскуляризацией) до 44,5±5,3 (через 12 месяцев после реваскуляризации) (p<0,05); во II группе: с 33,9±4,3 (перед реваскуляризацией) до 58,8±5,7 (через 12 месяцев после реваскуляризации) (p<0,05); в III группе: с 28,7±3,9 (перед реваскуляризацией) до 50,2±4,12 (через 12 месяцев после реваскуляризации) (p<0,05); в IV группе: с 29,4±4,8 (перед реваскуляризацией) до 56,7±5,1 (через 12 месяцев после реваскуляризации) (p<0,05).

Обнаружено отличие в суммарном показателе качества жизни (PH) через 12 месяцев после реваскуляризации между I и II группами (44,5±5,3 и 58,8±5,7) (p<0,05); между III и IV (50,2±4,1 и 56,7±5,1) (p<0,05). Группы пациентов после КШ, дополненного методикой стимуляции экстракардиального неоангиогенеза (II и IV группы), продемонстрировали больший прирост показателя PH в отличие от групп без ЮрЛеон (I и III) (Рис. 2).

До реваскуляризации I I После реваскуляризации

Рис. 2. Динамика суммарного показателя качества жизни — физического компонента здоровья согласно опроснику SF-36 до операции и через 12 месяцев после реваскуляризации.

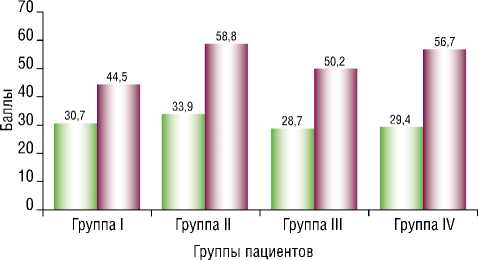

До реваскуляризации i I После реваскуляризации

Рис. 3. Динамика суммарного показателя качества жизни — психологического компонента здоровья согласно опроснику SF-36 до операции и через 12 месяцев после реваскуляризации.

Использование ИК не повлияло на отсроченные результаты субъективного состояния пациентов — разницы в этих группах обнаружено не было (p>0,05).

Суммарный показатель качества жизни больных — психологический компонент здоровья, — продемонстрировал улучшение через 12 месяцев после операции: в I группе с 36,4±3,9 (перед реваскуляризацией) до 51,3±4,3 (через 12 месяцев после реваскуляризации) (p<0,05); во II группе: с 43,6±5,3 (перед реваскуляризацией) до 49,5±4,1 (через 12 месяцев после реваскуляризации) (p<0,05); в III группе: с 35,7±3,2 (перед реваскуляризацией) до 55,2±3,1 (через 12 месяцев после реваскуляризации) (p<0,05); в IV группе: с 34,2±4,4 (перед реваскуляризацией) до 50,1±4,1 (через 12 месяцев после реваскуляризации) (p<0,05); однако, значимых различий в послеоперационном периоде между группами выявлено не было (p>0,05) (Рис. 3).

Таким образом, ограничение объема реваскуляризации миокарда и дополнение методикой стимуляции экстракардиального неоангиогенеза для лечения пожилых пациентов со сниженной ФВ сердца и диффузным поражением коронарного русла позволяет улучшить отдаленные результаты.

Стратегия минимально-достаточной хирургической реваскуляризации при лечении пожилых пациентов с ИБС

При определении минимально допустимого объема шунтирования был проведен анализ влияния ИР на улучшение ФВ в раннем послеоперационном периоде (до 7 суток). Улучшением считалось повышение ФВ ЛЖ на 5% и более, определенной по данным эхокардиографии (метод Simpson).

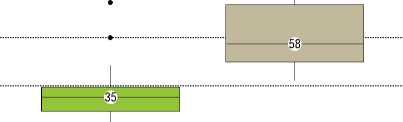

При изучении зависимости показателя ФВ от ИР, оказалось, что у пациентов с увеличением ФВ ЛЖ после операции показатель ИР — 58% (Q1-Q3:50-74), статистически отличался от ИР тех пациентов, у которых ФВ значительно не изменялась — 35% (Q1-Q3:29-39) (p<0,05) (Рис. 4).

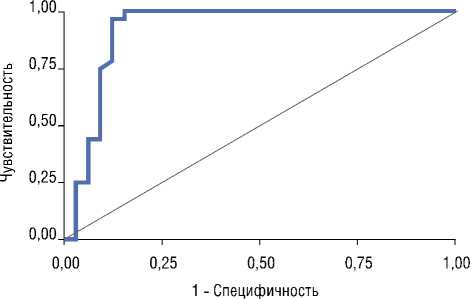

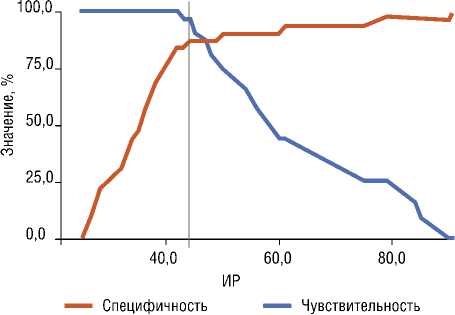

При оценке зависимости вероятности увеличения ФВ ЛЖ от показателя ИР с помощью ROC-анализа была получена следующая кривая (Рис. 5; 6).

Изменение ФВ

Без увеличения ФВ ЛЖ

Увеличение ФВ ЛЖ

Рис. 4. Ящичные диаграммы, отражающие влияние ИР на изменение ФВ ЛЖ.

Рис. 5. ROC-кривая, характеризующая зависимость вероятности улучшения ФВ ЛЖ от показателя ИР.

Рис. 6. Анализ чувствительности и специфичности модели в зависимости от пороговых значений показателя ИР.

Площадь под ROC-кривой составила 0,9±0,04 с 95% ДИ: 0,8–0,9. Полученная модель была статистически значимой (p<0,05). Пороговое значение показателя ИР составило 44,0%. Увеличение ФВ ЛЖ прогнозировалось при значении показателя ИР выше данной величины или равном ей. Чувствительность и специфичность модели составили 96,9% и 87,5%, соответственно.

Таким образом, у пациентов пожилого возраста с ИБС, диффузным поражением коронарного русла и сниженной

сократительной способностью сердца минимально достаточный объем реваскуляризации связан с показателем ИР (рассчитанного по шкале SYNTAX Score) более 44%.

Заключение

У пациентов пожилого возраста (старше 60 лет) с ИБС и сниженной сократительной способностью сердца оптимальной тактикой хирургического лечения при диффузном поражении венечного русла является ограничение объема коронарного шунтирования (целевые значения индекса реваскуляризации, рассчитанного с помощью шкалы SYNTAX Score, — 44–80%), выполнение операции без использования ИК и дополнение ее методикой индукции экстракардиального кровоснабжения ЮрЛеон.

Методика ЮрЛеон, заключающаяся в обработке перикарда и эпикарда абразивным материалом, перикар-дэктомии и формировании медиастинального жирового лоскута с введением центрифугированного дренажного аспирата в перикардиальную полость, является эффективным дополнением хирургического лечения пожилых пациентов с диффузным поражением коронарного русла.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов (The authors declare no conflict of interest).

(2): 5-12. (In Russ).]

Список литературы Стратегия минимально достаточной хирургической реваскуляризации при лечении пожилых пациентов с ИБС и сниженной фракцией выброса сердца

- Шевченко Ю.Л., Борисов И.А., Хубулава Г.Г. и др. Прямая реваскуляризация миокарда у пациентов пожилого возраста // Бюллетень НЦ ССХ им. А.Н. Бакулева РАМН: Сердечно-сосудистые заболевания. — 2000. — №2.

- Сидоров Р.В., Базилевич А.В., Катков А.А. и др. Малоинвазивная коронарная хирургия: обзор современных методик хирургического лечения ишемической болезни сердца // Вестник НМХЦ им. Н.И. Пирогова. — 2021. — Т.3. — №16. — С.84-88. doi: 10.25881/20728255_2021_16_3_84.

- Лазебник Л.Б., Кузнецов О.О., Конев Ю.В. Ишемическая болезнь сердца у пожилых. — М.: Анахарсис, 2003.

- Урюжников В.В., Жбанов И.В., Галимов Н.М. и др. Особенности хирургического лечения больных ишемической болезнью сердца пожилого и старческого возраста // Хирургия. Журнал им. Н.И. Пирогова. — 2020. — №2. — С.5-12.

- Шевченко Ю.Л., Зайниддинов Ф.А., Борщев Г.Г. и др. Качество жизни больных ИБС с диффузным поражением коронарного русла в разные сроки после АКШ, дополненного методикой ЮрЛеон // Вестник НМХЦ им Н.И. Пирогова. — 2021. — Т.16. — №4. — С.30-35. doi: 10.25881/20728255_2021_16_4_30.

- Шевченко Ю.Л., Зайниддинов Ф.А., Борщев Г.Г. и др. Результаты комплексного хирургического лечения пациентов с ишемической болезнью сердца // Клиническая медицина. — 2020. — Т.98. — №11-12. — С.766-771. doi:10.30629/0023-2149-2020-98-11-12-766-771.

- Семченко А.Н., Зайцев И.В., Шевченко А.М. и др. Влияние неполной реваскуляризации на результаты коронарного шунтирования у больных ишемической болезнью сердца // Патология кровообращения и кардиохирургия. — 2021. — Т.25. — №1. — С.74-84.

- Тарасов Р.С., Казанцев А.Н., Шабаев И.Ф. и др. Результаты целесообразной неполной реваскуляризации миокарда с использованием миниинвазивной и стандартной техники коронарного шунтирования // Российский кардиологический журнал. — 2018. — Т.23. — №7. — С.47-52.

- Girerd N, Magne J, Rabilloud M, et al. The impact of complete revascularization on long-term survival is strongly dependent on age. Ann Thorac Surg. 2012; 94(4): 1166-72.

- Leviner DB, Torregrossa G, Puskas JD. Incomplete revascularization: what the surgeon needs to know. Ann Cardiothorac Surg. 2018; 7(4): 463-469.

- Mathisen L, Lingaas PS, Andersen MH, et al. Changes in cardiac and cognitive function and self-reported outcomes at one year after coronary artery bypass grafting. J Thorac Cardiovasc Surg. 2010; 140(1): 122-8.

- Rastan AJ, Walther T, Falk V, et al. Does reasonable incomplete surgical revascularization affect early or long-term survival in patients with multivessel coronary artery disease receiving left internal mammary artery bypass to left anterior descending artery? Circulation. Sep 2009; 120(11): S70-7.

- Борщев Г.Г. Изолированное шунтирование передней межжелудочковой артерии без искусственного кровообращения у пациентов с высоким хирургическим риском: Дис. ... канд. мед. наук. — Москва; 2016.

- Зайниддинов Ф.А., Борщев Г.Г., Ульбашев Д.С., и др. Становление методов экстракардиальной реваскуляризации миокарда при ишемической болезни сердца (история вопроса) // Вестник Смоленской медицинской академии. — 2022. — Т.21. — №1. — С.101-111. doi: 10.37903/vsgma.2022.1.14.

- Борщев Г.Г. Комплексная реваскуляризация миокарда со стимуляцией экстракардиального ангиогенеза у больных с ИБС с диффузным поражением коронарного русла: Дис. ... докт. мед. наук. — Москва; 2019.

- Шевченко Ю.Л., Зайниддинов Ф.А., Ульбашев Д.С. Стимуляция экстракардиальной реваскуляризации при коронарном шунтировании у больных ИБС с диффузным поражением венечного русла // Вестник Авиценны. — 2021. — Т.23. — №3. — С.462-472. doi: 10.25005/2074-0581-2021-23-3-462-472.

- Шевченко Ю.Л., Зайниддинов Ф.А. Мусаев И.А., и др. Реваскуляризация миокарда у пожилых пациентов со сниженной функцией сердца // Вестник НМХЦ им Н.И. Пирогова. — 2020. — Т.15. — №4. — С.12-18. doi: 10.25881/BPNMSC.2020.22.25.002.

- Шевченко Ю.Л., Зайниддинов Ф.А., Борщев Г.Г. и др. Коронарное шунтирование в сочетании с методикой непрямой реваскуляризации миокарда у пациентов с ИБС // Вестник НМХЦ им. Н.И. Пирогова. — 2020. — Т.15. — №4. — С.130-134. doi: 10.25881/BPNMSC.2020.37.95.023.

- Généreux P, Campos CM, Farooq V, et al. Validation of the SYNTAX revascularization index to quantify reasonable level of incomplete revascularization after percutaneous coronary intervention. Am J Cardiol. 2015; 116(2): 174-86.