Стратегия развития АПК юга России

Автор: Чернова Ольга Анатольевна

Журнал: Региональная экономика. Юг России @re-volsu

Рубрика: Стратегии, программы и проекты модернизации хозяйственной системы южного макрорегиона

Статья в выпуске: 1 (7), 2015 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются стратегические ориентиры развития сельскохозяйственных предприятий в новых экономических условиях. Цель работы состоит в выявлении потенциала многоукладности в развитии предприятий АПК на Юге России. Методологическая база исследования сформирована на основе конвергенции системного, синергетического, институционального и эндогенного подходов. В отличие от публикаций по данной проблематике, многоукладность рассматривается не как проблема, а как базис для формирования конкурентных преимуществ территории, образуемых за счет того, что каждый тип отношений занимает собственную нишу в осуществлении тех или иных видов деятельности. Показано, что в условиях эскалации экономических санкций реализация стратегии импортозамещения в сфере АПК предполагает необходимость рационального сочетания отдельных экономических укладов. Выявлены факторы и условия, определяющие специфику многоукладности регионов Юга России, их экономический профиль: значительное влияние национально-культурных ценностей и традиций на экономическое поведение граждан, разрушение крупных государственных предприятий в процессе перехода к рыночной экономике, форсированное развитие мелкотоварного производства, базирующегося на устаревших технологиях...

Многоукладность, импортозамещение, сельскохозяйственная продукция, экономический уклад, модернизационный потенциал, экономика юга России, интеграционное сотрудничество

Короткий адрес: https://sciup.org/149131068

IDR: 149131068 | УДК: 332.146.2

Текст научной статьи Стратегия развития АПК юга России

Реализация новой парадигмы развития национальной экономики, доминантным фактором которой является формирование несырьевой модели, соответственно меняет приоритеты стратегического развития многоукладных региональных экономик, выводя на первый план задачи развития механизмов сотрудничества, координации и взаимодействия, «которые способствуют вос © Чернова О.А., 2015

производству социальных связей, а не индивидуальной выгоде и конкуренции, на чем базируются ультралиберальные модели региональной политики» [6]. В последние годы в научных исследованиях все четче прослеживается идея о том, что многоукладность имманентно присуща региональным экономикам не только в переходный период, но и в их устойчивом состоянии, что вы- ражается в многообразии экономических профилей хозяйственной деятельности – от полунатурального хозяйства до зрелых форм рыночной организации, и обусловлено сложной комбинацией экономических, социальных, геополитических, институциональных и других факторов. Причем многоукладность рассматривается не как проблема, а как базис для формирования конкурентных преимуществ территории, образуемых за счет того, что каждый тип отношений (производственных, социально-трудовых, и прочих, формирующих экономический уклад) занимает собственную нишу в осуществлении тех или иных видов деятельности.

Исходя из этого представляется, что региональные стратегии должны быть ориентированы на формирование «разномасштабной» (по типу экономических укладов) структуры экономики регионов, где потенциал каждого уклада, сочетая свои воспроизводственно-функциональные возможности, эффективно вовлекается в модернизационные процессы. Чтобы понять, в какой мере может быть использован данный потенциал в стратегиях и программах развития регионов Юга России, важно оценить ресурсы модернизации его многоукладных экономик. При этом особое внимание уделим потенциалу развития несырьевого сектора, способного реально обеспечить снижение импор-тозависимости России, как это подчеркивается в выступлениях представителей высшего руководства страны.

Многоукладность хозяйственной системы Юга России обусловлена рядом факторов, в числе которых можно выделить общие, определившие в целом многоукладность экономики российских регионов, и факторы, характерные для Юга России и определившие специфику сложившейся многоукладности данной территории. Систематизируя концептуальные взгляды С. Глазьева, Д. Львова, Т. Селищевой, Ю. Яременко [2; 8; 11; 13], в качестве наиболее значимых общих факторов определим следующие:

– закрытость советской экономики, что привело к ее изоляции от происходящих в Европе и США модернизационных процессов, препятствовало диффузии инноваций;

– приоритетное (в ущерб другим сферам деятельности) развитие предприятий военно-промышленного комплекса, космонавтики, где преимущественно сосредоточились инновационные технологии, тогда как в других сферах деятельности закреплялись отсталые уклады;

– структурные преобразования российской экономики в переходный период, которые, вследствие процессов приватизации, привели к разрушению крупных государственных предприятий, то есть практически полному уничтожению крупного корпоративного сектора;

– форсированное развитие базирующегося на устаревших технологиях мелкотоварного производства, рассматриваемого в качестве основы для развития конкуренции и формирования рыночных отношений в российской экономике.

Для экономики Юга России наряду с общими факторами можно выделить также специфические, определившие особенности регионального профиля хозяйственных связей:

– сельскохозяйственная специализация региона, а также значительный туристско-рекреационный потенциал, определяющий преимущества развития форм хозяйствования, основанных на частном семейном капитале (фермерские хозяйства, семейные предприятия, кооперативы и пр.);

– значительное влияние национально-культурных ценностей, традиций на экономическое поведение граждан, что особенно ярко проявляется в республиках Северного Кавказа;

– мощная ресурсная и иная государственная поддержка социально-экономического развития республик Северного Кавказа.

Сложившаяся структура экономики южных регионов может быть представлена следующим образом: 50 % – полунатуральное мелкотоварное производство; 45 % – индустриальный сегмент; 5 % – инновационный сегмент [5] (см. табл. 1).

Перспективы модернизации экономики регионов Юга России, учитывая значительную неоднородность ее социально-экономического пространства и дифференциацию по своей ресурсной базе, большинство исследователей [5; 9–11] связывают с развитием территориальнопроизводственных кластеров, и в первую очередь в сфере АПК (см. табл. 2). Как демонстрирует отечественный и зарубежный опыт, кластерные структуры способны не только значительно усилить инновационный потенциал входящих в его структуру хозяйствующих субъектов, но и способствуют стимулированию диффузии инноваций из центра на периферию, при условии, что в структуру кластера включены экономические субъекты, функционирующие на этих территориях.

Таблица 1

|

Регион |

Отраслевые приоритеты |

Инвестиционная привлекательность |

Внешнеэкономическая деятельность |

Рейтинг региона в РФ по показателю ВРП на душу населения |

|

Ростовская область |

Пищевая промышленность, сельхозмашиностроение, производство строительных материалов |

Средний потенциал, минимальный риск |

Высокий уровень, в структуре экспорта преобладают продовольственные товары, продукция ТЭК, в структуре импорта – машины и оборудование, металлопродукция |

50 |

|

Волгоградская область |

Машиностроение, химия и нефтехимия, металлургия, транспорт и связь |

Пониженный инвестиционный потенциал, умеренный риск |

Высокий уровень, очень высокий уровень экспорта продукции ТЭК, металлопродукции, продукции химического производства |

44 |

|

Астраханская область |

Добыча полезных ископаемых, судостроение, рыбное хозяйство |

Пониженный инвестиционный потенциал, умеренный риск |

Низкий уровень, преобладает экспорт сырья, продовольственной продукции |

55 |

|

Республика Адыгея |

Сельское хозяйство, производство строительных материалов, туризм |

Незначительный потенциал, умеренный риск |

Очень низкий уровень, преобладает импорт машин и оборудования, производственных товаров |

71 |

|

Республика Калмы кия |

Сельское хозяйство, транспорт и связь, производство строительных материалов |

Незначительный потенциал, высокий риск |

Очень низкий уровень, преобладает импорт машин и оборудования |

78 |

|

Краснодарский край |

Туризм, транспорт и связь, сельское хозяйство |

Высокий потенциал, минимальный риск |

Высокий уровень, значительно преобладает экспорт продукции ТЭК, высокая доля экспорта-импорта продовольственных товаров |

32 |

Экономический облик регионов Южного федерального округа

Примечание . Составлено по: [4; 10].

Приоритетные направления развития кластерных структур в регионах Южного федерального округа

Таблица 2

|

Регион |

Сфера развития кластеров |

|

Республика Адыгея |

Агропромышленный кластер, туристско-рекреационный кластер, многофункциональный социальный кластер, строительный кластер на базе месторождений нерудного сырья |

|

Краснодарский край |

Транспортно-логистический, топливно-энергетический, лесопромышленный, агропромышленный, зерновой кластеры, кластер производства одежды, обуви и аксессуаров, кластер в строительной индустрии |

|

Волгоградская область |

Химический, нефтехимический, металлургический, машиностроительный, энергетический, агропромышленный, судостроительный, биохимический кластеры, производственно-транспортный кластер на базе Волжского интермодального терминала, текстильный кластер |

|

Республика Калмыкия |

Агропромышленный, промышленный, энергетический, туристско-рекреационный, транспортно-логистический кластеры, строительный кластер (по производству сборного и товарного бетона, кирпича, производства пластиковых труб, асфальтобетона, керамзитового гравия, кирпича и карьерной выработке песка, гравия и т. д.) |

|

Астраханская область |

Кластеры в агропромышленном комплексе, рыбной промышленности, инженернотехнологический кластер в топливно-энергетическом комплексе, кластер в судо-строительстве |

|

Ростовская область |

Агропромышленные кластеры, молочный, рыбный кластеры, кластеры в пищевой промышленности, туристической сфере, промышленности строительных материалов, сельхозмашиностроении, легкой промышленности |

Примечание . Источник: [9].

Развитие кластерных структур в сфере АПК тем более актуально, что в условиях эскалации экономического давления на Россию в качестве ответных мер определяет снижение импорта продовольственной продукции и поддержку отечественного производителя. «Импор-тозамещение за счет модернизации промышленности и роста конкуренции поможет вернуть собственный рынок отечественным производителям» [3], отметил В.В. Путин, особо подчеркивая значимость развития аграрного сектора российской экономики как основы для обеспечения продовольственной безопасности страны.

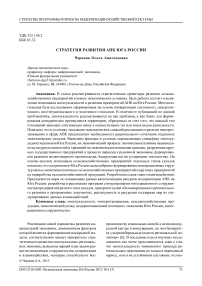

Анализируя потенциал отдельных типов укладов в обеспечении процессов модернизации экономики Юга России, обратим внимание на то, что на сегодняшний день ЮФО занимает 3-е место по производству сельскохозяйственной продукции. В структуре производства значительный удельный вес занимают домохозяйства и фермерские хозяйства, исключение составляют только производства зерна и семян подсолнечника (рис. 1).

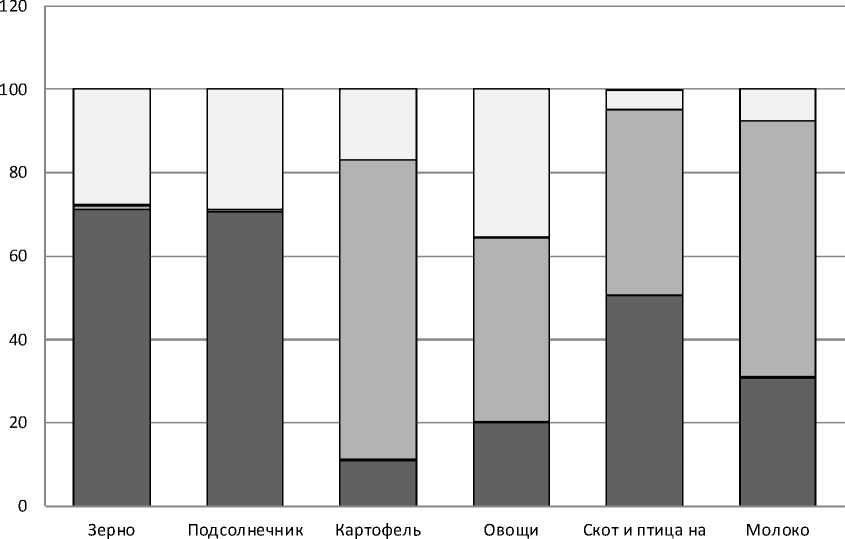

Однако финансовые показатели деятельности сельскохозяйственных предприятий свиде- тельствуют о невысокой эффективности функционирования, что наиболее ярко проявляется для регионов, где преобладают более низкие технологические уклады – Республика Калмыкия, Астраханская область, Республика Адыгея (см. рис. 2). В структуре обрабатывающих производств удельный вес объема отгруженной продукции предприятий по производству пищевых продуктов составляет только 25 %, при этом наибольший удельный вес приходится на Республику Адыгея – 56 %.

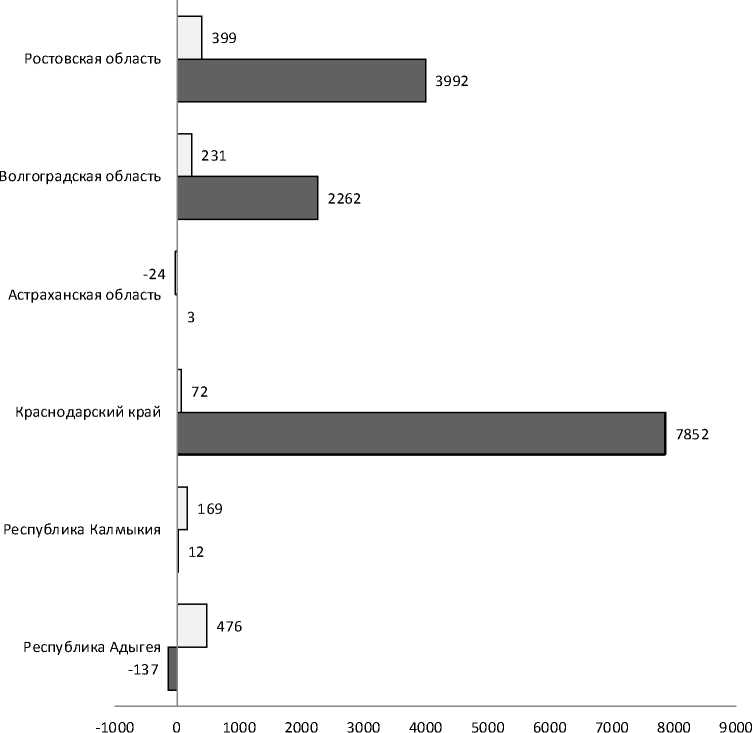

Несмотря на сельскохозяйственную специализацию региона, удельный вес показателей по производству продуктов переработки сельскохозяйственной продукции является низким, имея в последние годы по отдельным видам продукции тенденцию к снижению (см. рис. 3). Например, если в 2011 г. производство мяса и субпродуктов из птицы составляло 267 тыс. т, то в 2012 г. оно снизилось на 7,9 % и составило 246 тыс. т. Производство сливочного масла снизилось на 12,4 % (с 10,5 до 9,2 тыс. т), производство муки, овощных культур – на 13,3 %, производство хлеба и хлебобулочных изделий – на 2 %, производство свекловичного сахара – на 11 %.

убой

□с/х организации D домохозяйства □Фермерские хозяйства

Рис. 1. Структура производства основных видов сельскохозяйственной продукции по видам производств, %

Примечание . Составлено по: [11].

Пищевая и перерабатывающая промышленность на Юге России представлена достаточно большим количеством крупных и средних предприятий. Так, например, только в Ростовской области работают крупнейшие агрохолдинги – «Астон», «Юг Руси», «Балтика», «Агроком», «Евродон». В мясной отрасли крупнейшими отраслевыми лидерами являются ГК «Тавр», «Новочеркасский мясокомбинат», Матвеево-Курганский мясоптицекомбинат. Предполагается реализация ряда крупных инвестпроектов, в том числе с зарубежными партнерами. Так, согласно данным Информационного агентства «ДонИнформБюро», в рамках международной выставки-ярмарки «Зеленая неделя», проходившей в январе в Берлине, состоялось подписание трехстороннего меморандума о сотрудничестве между министерством сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области,

ООО «Семикаракорский консервный завод ИТ.» и компанией «Заничлли Мканика С.п.А (Зак-ми)» – (Италия), в соответствии с которым предполагается строительство в Семикаракорском и Волгодонском районах заводов по производству консервированной плодоовощной продукции и по производству очищенных помидоров, томатной пасты и крэша.

Очевидно, что в условиях происходящих глобальных экономических изменений дальнейшее развитие АПК Юга России предполагает активизацию механизмов промышленной политики предприятий несырьевой специализации для решения поставленных задач импортоза-мещения. При этом, что немаловажно, необходима разработка механизмов, направленных на вовлечение потенциала территорий с низкими технологическими укладами в процессы модернизации.

□ Животноводство □ Растениеводство

Рис. 2. Сальдированный финансовый результат предприятий сельского хозяйства в регионах ЮФО, млн руб.

Примечание . Составлено по: [10].

□ Центральный федеральный округ

■ Южный федеральный округ

□ Приволжский федеральный округ

□Сибирский федеральный округ

□ Северо-Западный федеральный округ

□Северо-Кавказский федеральный округ

□Уральский федеральный округ

□Дальневосточный федеральный округ

Рис. 3. Производство отдельных видов пищевой продукции по федеральным округам, тыс. т

Примечание . Составлено по: [10].

Стратегия развития АПК Юга России должна быть направлена на развитие интеграционных «центропериферийных» взаимодействий, стимулируя сотрудничество между крупным бизнесом, отличающимся индустриальным типом экономического уклада, и мелкотоварным производством, включая фермерские хозяйства.

Успешной в регионе может стать такая экономическая политика, которая способна максимально использовать потенциал многоукладности региональной системы, соединив «крупный» сектор экономики и ее «мелкий» сектор, найти и реализовать механизмы их взаимодействия, органически вписать предприятия (домашние и фермерские хозяйства) низкого уклада в развивающуюся на частнокорпоративной основе предпринимательскую деятельность. Это в результате позволит:

– обеспечить расширение сырьевой базы для предприятий переработки сельскохозяйственной продукции;

– создать дополнительную занятость населения;

– обеспечить рост налогооблагаемой базы и средств местных бюджетов;

– создать условия для обновления экономических укладов на периферии.

То есть увеличение экономического потенциала региона должно осуществляться не столько на экстенсивной основе за счет появления новых хозяйствующих субъектов, действующих на его территории, сколько в результате реализации потенциала многоукладности региональной системы на основе эффективного сочетания рыночных возможностей субъектов хозяйствования отдельных типов укладов, обеспечивая мультипликативный эффект результата.

Отметим наличие взаимных выгод такого взаимодействия как для технологичных крупных и средних предприятий, так и для предприятий низкого технологичного уклада. Крупные предприятия могут апробировать новые технологии, новые формы организации деятельности, не отвлекая свои активы от основного производства. Малый бизнес обеспечивается постоянными заказами, получает возможность использовать инновационные технологии. Выгоды имеет и регион, поскольку «облагораживание» бизнеса территорий с низкими технологическими укладами

О.А. Чернова. Стратегия развития АПК Юга России способствует снижению внутрирегиональной асимметрии, формированию новых точек роста.

Однако несмотря на значительные преимущества интеграционных и сетевых взаимодействий, интеграционные процессы хозяйствующих субъектов разных типов экономических укладов еще не находят широкого распространения в российской практике. Так, результаты опроса участников IV Всероссийской конференции представителей малых предприятий «Взаимодействие малого и крупного бизнеса» (г. Москва) показали, что подавляющее большинство участников опроса кооперацию малого и крупного бизнеса оценивают как эпизодическую (49 %) или указывают на ее полное отсутствие (29 %), и только 3 % опрошенных констатировали, что разномасштабные бизнесы взаимодействуют активно. При этом и работники крупных предприятий, и мелкие предприниматели отмечали, что основным инициатором развития деловых связей между малыми и крупными компаниями на сегодня является малый бизнес.

Такого рода взаимодействия крупных предприятий с предприятиями низких технологических укладов сопряжены со значительными рисками, обусловленными тем, что малые низкотехнологичные предприятия не могут гарантировать постоянные положительные денежные потоки, причем их продукция зачастую является неконкурентоспособной по сравнению с зарубежными аналогами (по цене и по качеству). Кроме того, крупные компании не желают брать на себя дополнительные риски, связанные с обеспечением ряда технологических параметров деятельности предприятий с низким технологическим укладом, выпол- нением требований государственных стандартов. Наконец, крупные компании не ставят задачу развивать малый бизнес, увеличивать эффективность и капитализацию региональных ресурсов.

Определяющим условием снижения уровня предпринимательских рисков и повышения эффективности функционирования интегрированных компаний в новых условиях хозяйствования, характеризующихся все более возрастающей конкуренцией не только на локальных, но и на региональных и мировых рынках, является выбор формы взаимодействия, наиболее адекватно соответствующей не только целям компаний-партнеров, но и целям регионального развития. Это особенно важно для компаний, организованных посредством интеграции потенциала участников с разным типом технологического уклада. В условиях современной российской экономики следует ориентироваться преимущественно на такие формы интегрированных экономических структур, которые наилучшим образом учитывают возможности региональной среды и приводят к устойчивому взаимодействию субъектов хозяйствования, позволяя реализовать дополнительные организационные преимущества именно в силу близости месторасположения в качестве доминирующего фактора.

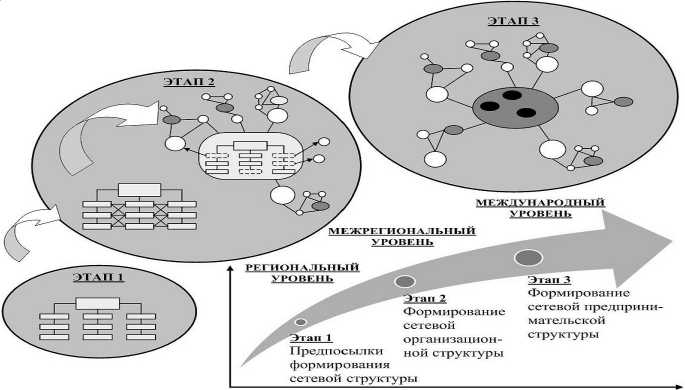

В целом процесс формирования интегрированной структуры можно представить следующим образом (рис. 4).

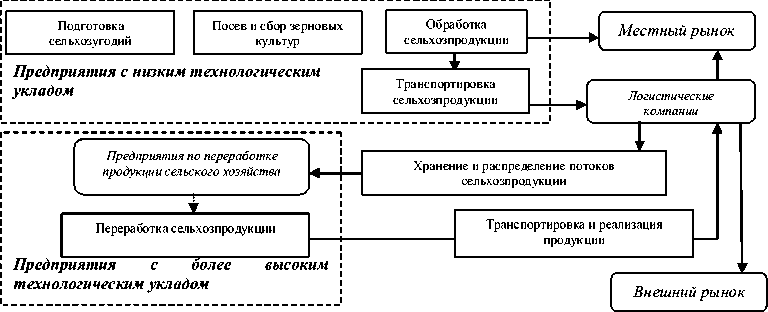

Организация взаимодействия между крупными предприятиями по переработке сельскохозяйственной продукции и малыми предприятиями и фермерскими хозяйствами может осуществляться по типу взаимодействий в вертикально-интегри-

Рис. 4. Процесс формирования интегрированной структуры

Примечание . Источник: [1].

рованных структурах (рис. 5). Мелкотоварные предприятия и фермерские хозяйства в технологической цепи по производству продуктов питания будут выполнять следующие операции: подготовка сельхозугодий, посев и удобрение сельхозкультур, сбор и транспортировка сельхозпродукции. Обработку и сортировку продукции в целях дальнейшей переработки могут осуществлять предприятия с более высоким уровнем технологического уклада. Наконец, непосредственно производством и реализацией готовой продукции будут заниматься предприятия с еще более высоким уровнем технологий.

Таким образом, специфика агропромышленных компаний, а также устойчиво сложившаяся в ней в течение длительного времени организация технологического процесса «от поля до потребителя» формируют те особенности, которые определяют направления, формы, методы и инструменты вовлечения потенциала хозяйствующих субъектов различных технологических укладов в процессы модернизации и инновационного развития отрасли и региона.

Интеграционное взаимодействие возможно и между близкими по типу технологического уклада (однопорядковыми) субъектами. Такой вид интеграции предполагает стратегический альянс между конкурирующими производителями. Даже при сотрудничестве предприятий с невысокими технологическими укладами такое взаимодействие может принести ощутимую пользу в результате объединения компетентных специалистов, инновационных разработок. Подобные стратегические альянсы могут быть реализованы в форме альянсов на основе частичной интеграции: кооперация по производству отдельных компонентов конечной продукции, разной у конкурирующих производителей (упаковка, корма, удобрения и пр.).

Таким образом, повышение уровня капитализации ресурсов модернизации предприятий АПК может быть достигнуто за счет реализации потенциала многоукладности региональной системы посредством включения в структуру кластера территориально соседствующих производств, взаимосвязанных фирм и институтов различных экономических укладов. Эффективность развития кластера, а также всей региональной системы напрямую определяется возможностями реальных производств, а также характером и частотой взаимодействия отдельных субъектов. Как показывает практика, в конкурентной экономике значительная, если не доминирующая, часть малых сельскохозяйственных предприятий, так или иначе, находится в сфере интересов крупных компаний. При этом устойчивость положения, доходы, финансовые и инвестиционные возможности мелкотоварного и натурального производства непосредственно зависят от характера взаимодействий с крупными предприятиями.

Малые предприятия с низким уровнем технологического уклада должны стать частью производственной структуры крупных предприятий, которые могут использовать их потенциал к инновационному развитию. Крупные компании должны быть заинтересованы в сотрудничестве с малыми предприятиями уже потому, что такое сотрудничество компенсирует их неповоротливость в нахождении и реализации новых технических и организационных решений, позволяет сконцентрировать капитал на прорывных направлениях. Интеграция малых сельскохозяйственных предприятий с крупными перерабатывающими сельхозпродукцию компаниями будет способствовать не только повышению сбалансированности регионального развития, но и реализации

Рис. 5. Схема взаимодействия предприятий по производству и переработке сельскохозяйственной продукции

Примечание . Составлено автором.

О.А. Чернова. Стратегия развития АПК Юга России государственной политики импортозамещения. Очевидно, что в связи с этим необходимо форсировать сотрудничество малых и крупных сельскохозяйственных предприятий, рассматривая данный процесс как магистральное направление формирования несырьевой модели развития национальной экономики.

В данном контексте представляется необходимым:

– разработка и реализация программ стимулирования интеграционного сотрудничества сельскохозяйственных предприятий различных типов укладов;

– приоритет целей сбалансированного развития экономики региона в отраслевом и территориальном разрезе в программных документах;

– реализуемость и ресурсную поддержку мер стимулирования указанных видов взаимодействий.

Таким образом, реализация потенциала мно-гоукладности в модернизации предприятий АПК Юга России должна стать стратегическим вектором развития сельскохозяйственных предприятий в новой экономической среде.

Список литературы Стратегия развития АПК юга России

- Болычев, О. Н. Методические особенности стратегического управления формированием и развитием сетевой предпринимательской структуры/О. Н. Болычев. -Калининград, 2009. -32 с.

- Глазьев, С. Ю. Эволюция технико-экономических систем/С. Ю. Глазьев. -М.: Наука, 1992. -27 с.

- Импортозамещение: какие возможны сценарии? -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://i.rbc.ru/publication/analytic/importozameshchenie_kakie_vozmozhny_stsenarii. -Загл. с экрана.

- Инвестиционные рейтинги регионов России//Рейтинговое агентство «Эксперт РА». -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://www.raexpert.ru/ratings/regions. -Загл. с экрана.

- Колесников, Ю. С. Ресурсы модернизации многоукладной экономики Юга России/Ю. С. Колесников, Ж. Д. Дармилова//Проблемы прогнозирования. -2009. -№ 1. -С. 60-73.

- Колесников, Ю. С. Совмещение принципов эффективности и социальной справедливости в региональной экономической политике как императив управления пространственным развитием России/Ю. С. Колесников, Ж. Д. Дармилова//Journal of Economic Regulation (Вопросы регулирования экономики). -2014. -Т. 5, № 2. -С. 70-81.

- Коновалова, М. Е. Технологическая многоукладность и ее роль в структурной сбалансированности экономики России/М. Е. Коновалова//Проблемы современной экономики. -2009. -№ 1 (29). -С. 88-90.

- Львов, Д. С. Стратегия экономики новой России/Д. С. Львов//Экономика и управление. -2005. -№ 2. -С. 16-22.

- Матвеева, Л. Г. Prospects of development of the Southern Russian regions in the context of macroeconomic instability/Л. Г. Матвеева, А. Ю. Никитаева, О. А. Чернова//La Pensee. -2014. -Vol. 76, iss. 9. -Р. 43-52.

- Регионы России. Социально-экономические показатели. 2013: /Росстат. -М., 2013. -990 с.

- Селищева, Т. А. Факторы посткризисного экономического роста в российской экономике/Т. А. Селищева//Вестник ИНЖЭКОНа. Серия «Экономика». -2010. -Т. 38, № 3. -С. 67-72.

- Чернова, О. А. Концептуальные императивы политики несырьевого развития агропромышленного комплекса Юга России/О. А. Чернова//Региональная экономика. Юг России. -2014. -№ 4. -С. 114-122.

- Яременко, Ю. В. Экономический рост. Структурная политика/Ю. В. Яременко//Проблемы прогнозирования. -2001. -№ 1. -С. 6-14.